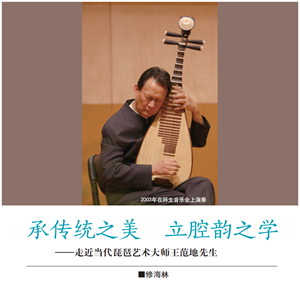

应张先玲女士之邀,在王范地先生逝世周年之际,写一篇纪念并研究王范地先生的文章。本文以“承传统之美,立腔韵之学”为主标题,是从立意上表达两层意思:

其一,王范地先生的琵琶演奏,如李凌同志所概括的, "非常注意音乐的情调和韵味。是一个具有自己特色的演奏家”。并且认为: “一个演员的可贵,就在于他既保持前人艺术创造上的特有优点,又能随着时代的发展而有所创新,有所发挥,正因为如此,王范地演奏的曲目,在众多的琵琶艺术中是独具一格的。” ①这段评价,言简意赅、用词准确到位,看得出是经过反复品味、仔细斟酌而下笔的,反映了李凌同志音乐评论的特点和风格。

其二,王范地先生作为一代宗师,起步于传统,建业于学科。作为音乐表演艺术家,无论是“游于艺”还是“志于学”,首先都要有精诚、专一的情志才能奏出真音乐、做出真学问。王范地先生,如同李凌先生所说, “一直是一个比较严谨、认真、深思、苦想的从事表演及教育事业的工作者。”②可以说,在拜读了王范地先生数量可观、经深思、苦想而撰写的教学笔记以及文论之后,深感其琵琶艺术论的内在价值无可限量,称得上是一笔宝贵的、值得后人学习、继承的学术遗产。他的琵琶艺术论,最核心也是最精华的部分,可以称之为琵琶艺术的“腔韵艺术论”,即本题讲的“腔韵之学”。是为解题。

一、发育于江南丝竹文化环境,受教于名家并成材的民乐演奏家

王范地先生能够走上民族器乐演奏之路,在很大程度上是基于泛文化意义上的江南丝竹音乐文化环境的影响。从某种意义上说,王范地先生是一颗被命运播洒于江南传统音乐土壤,并在这个土壤上因幼时所受的良好教育、自身的聪慧努力和命运的眷顾,受到江南民乐名家的精心传授,以及适时响应了国家对民乐人才的器重和选拔,从而有幸成长为建国后第一代琵琶演奏家和教育家的种子……

王范地出生于上海,祖籍浙江宁波镇海,祖父时迁居至上海。父亲在上海铁路局做事。其父与叔伯,因三房一子,由做实业的三叔出钱供王范地上学。因此,王范地就读的小学与中学,都是教会学校,这使得他从小受到当时很好的教育,知识结构比较好,基础打的比较牢实。上高中的时候,王范地就喜欢拉胡琴,街坊邻里有许多是喜欢民乐的,他就和邻居组织业余的乐队来玩儿。那时,俞良模先生的父亲俞鸣珂,就是王范地家的邻居,也是乐队的同仁。那时上海有不少民间乐社有操习民乐的氛围。每逢礼拜日,他就会跑去玩民乐,慢慢的二胡就拉的很不错。虽然父母希望他能做铁路、航空的工作,甚至想让他考航空学校,但因家庭生计比较困难,三叔又无力接济。到了1951年,王范地正式下海,到上海的一个民间滑稽剧团做伴奏。在剧团工作的一年期间,他在乐队担任主胡,也是乐队的队长。在这期间,王范地培养起组织、交往的能力,并经俞鸣珂的介绍认识了当时上海滩的民乐奇才马林生,并拜其为师,学习二胡和琵琶。③

王范地先生曾在2017年专门写过一篇题为《怀念我的老师马林生》的文章,在上海马林生先生纪念会上作书面发言。就此师承关系,李凌同志曾专门点出,王范地“是我国琵琶专家马林生、李廷松先生的学生”,并说, “我很喜欢他的《春江花月夜》”。④马林生教给王范地的第一首曲子,就是王范地心仪已久的《春江花月夜》。由此,便开始了王范地与马林生的一段“音缘”。王范地介绍当时没有工作的马林生和演奏箫、笛俱佳的马祺生参加滑稽剧团的民乐队。王范地也得到了能够随时向马林生学习琵琶与二胡演奏的好机会,并尊其为大哥、拜其为业师。

据王范地先生说,马林生“对我要求十分严格,跟他学广东音乐,要求三天必须背一首谱并演奏,大套琵琶曲一个星期就要求背谱演奏。”马林生向王范地传授的乐曲,在二胡曲方面,有刘天华的二胡曲《良宵》《光明行》《病中吟》和华彦钧的《二泉映月》《听松》,以及江南丝竹中的《中花六板》《三六》《行街》《欢乐歌》等;在琵琶曲方面,侧重教弦索十三套中的《十面埋伏》《霸王卸甲》《月儿高》《塞上曲》《阳春白雪》以及刘天华创作的《虚籁》等。对这段时间学习成果的实际验证,是1952年王范地和马林生、马祺生一起报考上海乐团民族乐队的考试。上海、江苏、浙江的民乐人才,可以说是高手如云,人才济济,考试现场更是人山人海。当是的主考官,二胡是陆修棠、许光毅,琵琶是卫仲乐、孙裕德。王范地先生回忆此事时说, “这几位都是民乐界的权威,我能够被录取,这说明了马先生教的基本功是正确的,对作品的诠释也是到位的。”建队后,马林生是乐队的二胡首席,王范地是他的邻座,这实际已经表明了马林生及王范地在当时上海及江南民乐界的地位。

王范地先生正式以民族器乐的演奏为专业,或者说其民族音乐职业生涯的起步,应始于他进入上海那家滑稽剧团小民乐队之后的演出实践。当时滑稽剧团民乐队的演奏,重点不是伴奏,而是幕间曲的演奏。王范地先生曾描述到,乐队“演奏的内容十分自由,可以和戏的内容、风格完全‘不搭界’,也可以选一些和剧情吻合的曲子来演奏。如果乐队的演奏水平高,观众会十分欢迎,甚至还会点曲目”, "正常情况下,每天日、夜两场,单是幕间曲,就演奏过广东音乐、江南丝竹、民歌小调,天天变花样,观众们听得津津有味,甚至有的观众专门来听乐队的演奏。”客观上,这个民乐队已经具有自己的演出空间,并已形成较为独立的演奏曲目。应当特别指出的是,这个剧团的小民乐队在马林生、马祺生加入之后,便成为一个高水准的五人小民乐队。此事应当在上海民乐史上记下一笔。其中当时被誉为“琵琶奇才”、多才多艺的马林生打扬琴,王范地拉主胡(二胡),马祺生吹笛箫,俞鸣珂演奏琵琶和小三弦,朱宛山(后改名朱建新)负责打击乐,这个组合,用今天的话说,当属“豪华阵容”了。其实,在这样一个小民乐队中,几乎每一位成员都会几种乐器。王范地不仅主攻胡琴(二胡、高胡、京胡)和琵琶,并且也会击扬琴、弹古筝。

这个小民乐组合,在我看来,还有另一种意义,它既延续着民间丝竹乐队的小型与灵巧、个性与谦让、悟性与谐和的行乐方式和人文特点,而完全不同于现代大型民乐团“指挥/总谱、乐队/分谱”的分层整合排演模式,同时又为现代小民乐队的重奏、合奏及伴奏等多种演奏形式积累提供了经验。多少年后,王范地对“华韵九芳”小民乐队的积极扶持,又何尝不带有对当初在小民乐组合中所受薰陶的一种回味?甚至可以说,王范地之所以一生在演奏和教学中保持着传统音乐的韵味和情调,甚至不断反思专业教学中的问题,都与他这段在其艺术生涯中具衔接性的民乐传习、演奏经历相关。应当说,正是这段时间的演奏实践,王范地在其民族器乐生涯上,完成了由民间向专业的转型,并且打下了他的民乐人生中能够承载其事业大厦的基石。对于这段经历,晚年的王范地评价说: “这段时间,也是我向马先生学习的高峰期。马先生是我的第一贵人,我演奏二胡、琵琶的功底,全部都是先生传授的,正是他引领我走上了中国传统器乐艺术的大路,才可能有了我的今天。”⑤

二、乘运而起,演奏、创编成就斐然——国际音乐舞台上中国现代琵琶艺术的早期传播者与金质奖章获得者

对于王范地先生的历史定位,中国音乐学院复院后的首任院长李凌先生曾给出一个定位,他说: “王范地同志是解放后培养出来的第一代琵琶演奏家和教育家。”⑥ 李凌先生的这个评价,不是从学历教育的成果来看,而是从王范地20世纪50至60年代的琵琶舞台表演与琵琶专业教学和理论研究的艺术实践来讲的。

20世纪50年代初,对王范地来说是一个从小剧场走向大舞台、从上海走向全国乃至走向世界,在个人命运和事业上有着极大改变、跨越,并成就卓著的时期。从1952年以二胡、高胡等民族拉弦乐器考入上海民族乐团,紧接着又于1953年调入中央新闻纪录电影制片厂乐团担任二胡及琵琶演奏员,可以看到,当一个社会处于新的历史变更中,万象更新、百废待兴的局面,也给个人的发展带来了接踵而来的机遇。对民族音乐的高度重视,在中华人民共和国建立之初,可以说是党和国家重视民间文艺、重视民族文化传统的文艺政策,在音乐领域的具体体现。那时,民间艺术家翻身得解放,不是一句空话,而是包括社会地位的提高甚至进入国家艺术团体、到高等学府从教这样的巨大转变。年轻的王范地以其对生活的热情和憧憬,踏上命运的马车,将民族音乐作为自己的事业和理想,乘运而起。这时的他已经看到,民族音乐在国家层面受到的重视,对于他而言,已经远远不是当初的谋生之计,而是属于一个可以为之奋斗一生的崭新事业。我相信,王范地先生在那个激情岁月,离开上海来到北京,是怀揣着一种理想的。到新影厂工作后,因工作需要,组织上要求王范地以琵琶为其主要专业,并同意他花三个月时间向李廷松先生学习琵琶。这个决定或机缘虽然来自一种工作需要,却再次为王范地的艺术生涯及一生的命运做了新的定位。于是,从职业的变更直到新的专业定向,琵琶艺术从此成为王范地的倾心之域,中国的琵琶艺术也因此将收获一位大师。

跟李廷松先生的学习,从某种意义上说,既是“温故而知新”的过程,同时也是学有新成的过程。李廷松先生让王范地把他过去跟马林生学过的每首曲子都弹了一遍。每弹完一首,他就说: “这个不必再学了。”结果,王范地弹的所有曲子,都得到了李廷松先生的肯定。这些既反映了王范地琵琶弹奏基本功的扎实,也表明了他对乐曲情感表现与音乐诠释把握的准确到位。在这期间,王范地向李廷松先生学了《行街》《汉寿亭侯》等曲子。改行学琵琶一年后,王范地的琵琶就已经比较出色,并受到秦鹏章先生的青睐。王范地从李廷松先生那里学到的,决不仅仅是弹琵琶的技艺,还包括观念。例如李廷松先生所言“弹琵琶,头脑是元帅,左是将军,右手是小卒子”这句话,就让王范地记了一辈子,也体会了一辈子。另外,在新影乐团为各种纪录片配乐,自然会接触到全国各地区、各民族的音乐并要求很快掌握其音乐风格,这些对王范地后来演奏和创编各类乐曲以及对音乐风格的理解和表现,都有很大帮助。

田青先生曾说, “整个五十年代,一直到六十年代中叶,是风华正茂的王范地的黄金时期。”⑦的确,北京的舞台够大,中国的外交舞台更大。1953年,王范地随中国重庆杂技团赴东德、保加利亚、蒙古演出;1954年,他与民族音乐研究所合作,进行民族乐器改革的研究;1956年,他随中国艺术团赴澳大利亚、新西兰演出;1956年,他将茅源、刘铁山的管弦乐曲《瑶族舞曲》改编为琵琶独奏曲,并与《十面埋伏》和《塞上曲》一起作为第六届世界青年联欢节的参赛曲目:1957年,王范地作为当时团中央书记胡耀邦任团长的中国青年代表团团员,赴莫斯科参加第六届世界青年、学生和平与友谊联欢节——国际民族器乐比赛,并获得金质奖章;同年,他还随中国青年文化代表团赴法国巴黎演出,均担任琵琶独奏;1961年,他与刘明源合作,在北京音乐厅举办了《琵琶、胡琴独奏音乐会》;1961年,他编创有琵琶独奏曲《红色娘子军随想曲》和《金蛇狂舞》。其中《红色娘子军随想曲》一曲,是我国近代第一次以乐器组伴奏、烘托琵琶独奏音乐技巧,具时代元素的早期代表作;1962年,他在学习了新疆南疆维吾尔族乐器热瓦甫的演奏之后,在原作者乌斯满江和俞礼纯的帮助指导下,将热瓦甫独奏曲《天山的春天》,移植改编成小乐队伴奏的同名琵琶独奏曲,70年代应刘德海先生之约将此曲改为琵琶独奏曲并改名《天山之春》同年又改编了《送我一支玫瑰花》。

三、在教学实践中建构起中国现代琵琶“腔韵艺术”传承体系

1964年,经蒋风之引荐,王范地在中国音乐学院建院之初调入,从事琵琶教学工作。其后长达半个世纪,王范地不仅培养了数百名琵琶演奏人才和教师(其中不乏领军人物和优秀的教师和演奏员),并且在教学实践中不断进行琵琶演奏法和琵琶教学理论的探索与研究,以及录制专辑唱片,并在国内外讲学传授。成名很早的王范地虽然离开了表演团体到学校任教,但却在教学中延续并传承着他从琵琶演奏中总结的、行之有效且延续传统的宝贵经验和方法,其中也包括因手伤的挫折而对琵琶演奏法进行反思,经重新探索和研究而总结出来的琵琶演奏科学规律及演奏法。这可以说是另一种意义上面对学生的示范、讲解乃至展示的琵琶演奏经验和方法的延续。或者说,是他的琵琶教学法、教学理论与演奏艺术在教学实践中的同在和延承。

王范地先生曾作过这样的表白: “几十年来,我始终坚定地认为腔韵艺术是中国传统音乐的精华,也是琵琶演奏艺术魅力之所在。对中国音乐神韵的追求,也无时无刻不体现在我的琵琶演奏中。” ⑧应当说,王范地琵琶演奏的腔韵艺术是包含了意境、情感等在内,共为一体的。王范地的琵琶演奏艺术和教学理论,实为一体。他在探索琵琶演奏艺术的过程中曾受到过挫折,但是他在面对这些挫折和问题时,却是从中国的琵琶艺术如何能够延续、传承乃至追求中国音乐的神韵和美学品格这一更高的立意着手。无论身居何处、无论处于何种境地,无论是从事创编、演奏还是从事教学,他都没有停止对中国琵琶表演艺术理论和实践的探索和研究。因此,当我们在今天重新审视王范地先生的琵琶艺术成就时,我们所看到的他在不同时期的演奏、创编、教学实践,却是相互渗透、各有表征,并且是作为一个整体呈现在我们面前。

虽然王范地先生的琵琶表演艺术成就的取得,远在其琵琶“腔韵艺术”传承体系的建构之前,但是,这一传承体系的建构却是在其演奏与教学实践中,通过长期的探索、研究而完成的。要将演奏的经验转化为教学法乃至表演理论,这意味着从感性到理性的飞跃、从经验到理论的提炼、从示范性讲解到教学法和相关理论的重新建构,不仅知其然,而且知其所以然,能够一语中的、一点就通,能够说出道理,把问题讲明白,这正是王范地琵琶教学最有魅力之处。

王范地琵琶“腔韵艺术”传承体系的建构,有着强烈的问题意识和针对性。例如,面对琵琶这件民族弹拨乐器天然具有的、以点状发音与多弦弹挑等为其原本特点的诸种左右手演奏形态,以及容易造成“有骨无肉”或“多骨少肉”的局限。王范地先生在保持琵琶演奏原本特色和优势的同时,籍着曾演奏并研究过多种胡琴类弓弦乐器和多种戏曲声腔的经验,以及始终秉持“腔韵艺术”是中国传统音乐的精华,也是琵琶演奏艺术魅力之所在的理念。在琵琶演奏中,以丰富的指法、特别是对左手表现技法的拓展, "注重将弹拨乐器劲道、灵动的音势及珠落玉盘的音质,与弓弦乐器富于韵味、绵长不绝的线性表达相合,在很大程度上弥补、超越了弹拨乐器演奏善‘点’不善线’的局限,使琵琶的演奏具有弓弦乐器那般气韵生动、婉转绵延的音态,并由此形成其抒情性和歌唱性、意境和韵味兼具的重要特点。⑨

以点状发音与多弦弹挑等为原本特点的琵琶演奏,必然在其演奏技能的发展中,形成丰富的指法,更何况,从“大珠小珠落玉盘”及慷慨激越的强势声效来说,琵琶等弹拨乐器也确是有技可炫。但是,也正是这种情不自禁的炫技导向和追求,同时又会导出诸如对琵琶“吉他化” “善琵琶者善左手也”一类现象和问题的反思。

正如田青先生所说: “琵琶清脆、劲道、灵动的颗粒状声音,曾被诗人形容成在玉盘上不断跳荡的珠子。但在这经典的诗意联想的另一面,却是琵琶这类弹弦乐器的短处,即与拉弦乐器绵长不断的丝状声音相比,在酿造‘韵味’上显得不那么细腻,不那么得心应手。因为颗粒状的声音再细致、再匀密,也不可能像拉弦乐器那样在整个‘音过程’中绵绵不色,如蚕吐丝。 韵味'是中国传统音乐美学中最重要的概念,……王范地弹奏的传统琵琶曲,在很大程度上弥补超越了弹弦乐器的短处,使琵琶的‘音过程’似乎没有一丝一毫的‘中断’,而是如丝如缕、如泣如诉,有着像弦乐器一样细腻婉转的细节处理。“⑩因此,王范地先生在琵琶教学中,以及在其琵琶教学法和表演艺术理念的建构中,将看似简单的左手“按、泛、擞、带、吟、猱、绰、注”等演奏技法,变幻成气象万千的艺术语言,给予整体的拓展与丰富,创建相应的指法符号,在演奏和教学上弥补了现代琵琶演奏中存在的“善点不善线”的不足。

王范地先生的所有这些努力,都是为了达到他竭力推崇并追求的、以“音、腔、韵”为核心的琵琶表演美学理念,并要求结合具体的作品演奏及音乐表现的需要,从音乐演奏的风格、技巧、品味上达到相应的美学标准。例如王范地琵琶表演艺术的美学追求,与作品演奏的风格与美学品质相关,具体体现为《飞花点翠》的清逸与纯真、 《春江花月夜》的恬静与优美、 《塞上曲》的情韵与隽永、 《霸王卸甲》的激越与沉郁。

王范地先生在教学中向学生传授和要求的,正是具备中国音乐母语神韵的审美意境与独具一格的琵琶表演风格。这也是他无数次于教学中,期待在学生的演奏中听到的。而琵琶“腔韵艺术”传承体系的建构,是奖牌指标解决不了、也替代不了的琵琶表演艺术或者说琵琶艺术文化发展的核心问题。

四、值得珍视并有待整理、研究的遗产——王范地琵琶艺术论

王范地先生在教学实践中建构起的琵琶“腔韵艺术”传承体系,是中国现代琵琶艺术一笔珍贵的遗产。这笔遗产的活态传承,无论是对过往经验的总结,还是在其基础上,于琵琶艺术实践中不断丰富并发扬光大,都有待他的学生与志同道合者进一步的努力。王范地琵琶“腔韵艺术”传承体系的整体建构,既包括演奏、编创和教学方面的一系列成果,还包括在琵琶艺术实践基础上产生的、可以统称为琵琶艺术论的理论研究成果。

王范地教授撰写的《琵琶演奏技术及教学的基础理论》《琵琶右手训练的几个问题》《琵琶右手动作形态和音质的关系》《琵琶教学语言与教学关系的探讨》等一系列琵琶表演艺术论文,在对琵琶表演艺术实践与经验的理论总结和提炼中,持多学科交叉研究的视角,在演奏与教学、艺术与科学的互动中,深入浅出,形成其一系列精辟而独到的见解。而实际上,王范地对中国琵琶“音、腔、韵”音乐形态的认识及具体论述,又是和他对中国现代民族器乐及琵琶艺术发展深刻的文化反思联系在一起的。因此更需要从整体上来认识他的琵琶艺术论。

王范地先生已发表的论文和有待发表的理论研究成果,据笔者目前看到的,约有25万字。王范地先生撰写文章,语言清晰易懂,表达言简意赅,不求铺陈,但求明白。他的文章,除了已公开发表的论文,还包括许多未发表的琵琶教学论和演奏论的思考、研究和讲授成果,其中包括讲课稿、授课实录、笔记(包括随笔、随感录)、杂谈、对话、纪念文章、书信等。有时间记录的笔记,从1979年开始记写;保存下来的最早的讲课稿,是1981年在四川音乐学院的演讲记录。这些记录,虽然不是长篇大论之作,但大部分恰恰是王范地先生从事教学工作时留下的思考,是反映王范地先生琵琶教学工作的第一手资料,或者说是直接史料。可以说,没有比这样的史料更有助于了解王范地先生的琵琶教学法及演奏理论了!在音乐表演艺术领域,这是一笔难得的遗产。

在王范地从艺50年之际,林谷芳先生曾经谈到:“在前期出色的民乐家中,王范地是少见的精英知识分子。当时出身民间的乐人是乐界的大宗,而同年纪自音乐学院毕业的则多属狭义的音乐家,也就是在音乐之外的造诣明显与其音乐修养不在同一层次上。“⑪并将王范地先生定位于“出身民间”的乐界大宗与学院派音乐家之间,认为他“能不囿于音乐一行的所知所见”, "不只琵琶,整个中乐乃至更广义的文化问题,就常成为他观照的对象”,并且评价“他是个承先启后、守住原点又有开创的演奏家、教育家乃至理论家、作曲者”, “他所考量的问题、扮演的角色、发挥的作用,更已远远超越一位演奏者的角色,其积累且透过学生、友朋的散播,产生一定的效应,看似无形,影响却恐怕更为深远。”这些评价,不由得不让人深思良久。

在中国传统艺术领域中,往往因为有艺术精英与文化精英集于一身的文人参与,某个艺术领域的艺术表演或创作理论才会出现有深度的建构以及有广度的积累,这在曲论、琴论、画论等领域表现得特别明显。在现代琵琶艺术领域,王范地先生能为我们留下一笔很有份量的琵琶艺术论理论遗产,值得庆幸。这对于如何选择并走向未来,如何对待中国传统音乐美学品格在当代琵琶艺术中的保持和延承,无疑提供了一个重要的资源,也提供了一面价值尤高、不可或缺的“艺鉴”。

①②④⑥李凌《王范地的琴音》,载《飞花点翠——王范地琵琶独奏》,北京:中国唱片社,1983年版。

③有关王范地生平情况,主要依据《张先玲谈王范地》 (访谈录音逐字稿),采访者:修海林,2018年9月16日。

⑤王范地《怀念我的老师马林生——2017年在上海“马林生先生纪念会”上的书面发言》 (张先玲女士提供)。

⑦⑩田青《嘈嘈切切五十年——王范地与他的琵琶艺术》,载张先玲编《养和集》,香港:伟确华萃出版社2003年版,第54页。

⑧王范地《自序》,载《王范地琵琶艺术》 (CD盘),香港:龙音制件有限公司2003年版。

⑨《缅怀一代宗师王范地教授》悼辞,2017年12月12日。

⑪林谷芳《演奏家与演奏家之外的——从中国音乐传衍的特质看王范地的成就》,《人民音乐》2003年第10期,第23页。