一、刚柔虚实与吟揉推拉

我国几千年的文明史,各民族共同创造了渊源流长的传统文化,显现着中华民族含蓄蕴藉,情理交融的特殊韵味,流传至今的诗文、绘画、音乐多表现历代人民高尚的情操,如画中松竹梅——岁寒三友,出污泥而不染的莲花以及对山河的赞颂等。艺术既反映了中国人民的情操、道德与传统,也反映了中华民族高洁、奋斗的精神气质。艺术家如果不了解历史,便无法吸取民族的精华,如果不了解民俗,不了解各民族在长期的文化交融上建立的共同心理素质,必然失去对艺术的审美,无从理解多种风格释放出的情调、思想,也就难以继承和发展我国丰富、灿烂的传统文化。

身为音乐工作者,如果只从音乐本身去理解、欣赏并创作音乐,所能达到的审美程度是肤浅的,难以吸取到其中蕴蓄的真正的美学价值。中国的传统民族音乐充满了抑扬、顿挫、刚柔、徐疾、动静、虚实等的对比变化。《乐论》曰:“喜悦之处,一顿挫而和乐出;伤感之处,一顿挫而悲恨出;威武之人,一顿挫而英气出……”这些内心感觉的要求,与我国的诗词、书法的道理都是一脉相通的。

从事器乐演奏也是同样,必须要懂得刚柔、虚实,讲究音韵,不能仅仅强调音量、速度、节奏等因素的对比变化,而要把强弱寓于抑扬之中,速度寓于徐疾之中,又使抑扬寓于句法之中,而抑扬、徐疾存在于旋律的自然发展之中。

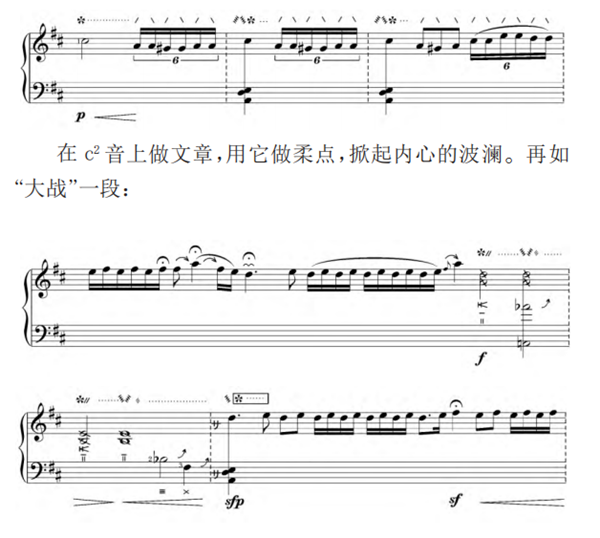

“刚柔相济”是传统民族音乐一个重要的美学特征,我想用“武曲文弹,文曲武弹”这句俗语来说明表演创作中的一个关键性的问题,即如何在武曲中找出柔的对比,文曲中找出刚的变化。武曲弹成功的因素并不完全在于你是否弹得铿锵有力,而在于能否适当地运用柔点的对比来加强铿锵的效果。文曲则需要抒情之中安插刚点的对比,才能使感情的跌宕具有幅度。例如《十面埋伏》的引子部分:

在推拉音之处,用了两处虚幻般的转折,更显得音乐响若金石、势若山涛,又在渲染气氛之余,带上了情感的色彩。

再如《塞上曲》,这是一首以抒情的手法揭示人物内心世界的文曲,它的基本情绪是哀怨、凄楚及愤懑。演奏中为了淋漓尽致地表现出深沉委婉的感情,必须从柔中找出刚点加以鲜明的对比,才能使得柔处更美,美而不软,也符合那既有欲言又止、千回百转的幽怨,又有气愤填膺、慷慨陈词气质的形象刻画。第一段的起句以疾开头,造成内心积累的冲突和感情的迸发,这种处理有特性,有色彩,也引起观众情感的共鸣。

刚柔的对比需气韵贯通还需有层次。刚柔本身并不等于强弱,刚柔的变化不等于是强弱的变化。同时音乐要想表现不同的性格,还要学会运用不同的刚柔度对比手法。如京剧表演艺术家尚小云,他的一个动作过程特点是从美→媚→脆,更适合表现豪爽女侠的性格,而程砚秋的动作设计就要更沉稳、雍容一些,适合表演大家闺秀的气质。他们在刚柔点的安置对比上都是独具匠心的,表现了人物在不同情形时的节奏和刚柔的变化。

所以,虚实、抑扬等诸种因素的巧妙安置与结合寓于旋律之中,只有在心里感到了这种平中有奇、奇中有险的审美感受,才能从心里唱出有活力的旋律,把情绪表达烘托出来,把性格显现出来。

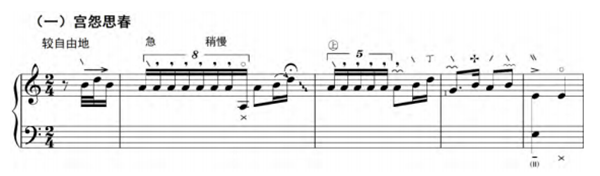

吟揉推拉是很能表现内心的律动以及细致地传达微妙神韵的技巧,不同类型揉吟的用法明显地表现出不同的感情层次,比如从疏到密的波音,从密到疏、均匀的、有棱角的、波音大的、波音小的以及音差变化大至三度的吟揉(小三度为多见),都代表着不同的情绪和功能。如《秦桑曲》中急速的揉音:

前者激动,后者沉稳遒劲,诸如此列,举不胜举。

吟揉的功能是多方面的,通过吟揉,可以推动音乐走向高潮,同时它还具有风格性的功能。吟揉还能表达节奏、落韵,给人以节律享受,在美化音色,给人以动感美的方面更是不可缺少的表情手法。同时通过吟揉,能延长音的时值,在演奏外国乐曲时,表现颤音……

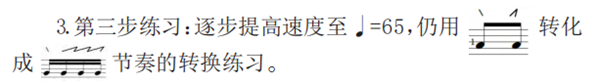

音乐中刚柔、虚实的对比,在左手中主要是吟揉、推拉、打、擞及右手的轻重徐疾上(即经过弦时速度的快慢),所以,绝不能忽略吟揉、推拉的训练,不然,则不能自如地表达出心之所唱的韵味与内涵节奏,音乐就会显得一气直呼、傻卖力气,在韵味、气息上也难以合乎曲情,令人感到没有章法、没有情感的幅度。训练可先从吟音开始,这样容易控制速度,以便在运用中更好地吻合内心的节律变化,先进行有拍子的训练,如:

1.第一步练习:

第一个 La 不做吟的动作。弹后的余音,按拍子连续做三次吟的动作,产生的实际效果为:

2. 第二步练习:在原有的基础上把速度提高一倍。弹一下,然后连续做七次吟的动作。

由疏到密,音波从有棱角过渡到没有棱角,音差一般二度较多、三度较少,动作的意识感觉在左手的中关节,而基关节特别注意要做到放松。

中国是有声调民族,所以吟揉更具有美学上的价值。不同民族的声腔特点和风格,感情的色彩都将通过这些不同频率的音的波动显现出来。演员应该具备广博的艺术修养,才能吸取这些传统艺术的精华,全面地丰富、完善自身的表演手段,发展自身的审美和表现美的技巧。

二、右手指法

弹、挑、抹、勾、轮这是琵琶右手指法的五个基本要素,分成弹挑类和轮指类。它们在组合变化中的一个最大特点是由成套的指法结构形成各种程式。传统指法的程式所表现的音乐形象,能使我们从音乐的角度感受到它所表达的内容。

旋律的音乐形象靠指法的组合来呈现。传统乐曲中一条旋律常用不同的指法组合,表达不同的情绪与音乐形象,如古曲《阳春白雪》:

用 形成的织体来表现一首歌的形象,再用扫轮使情绪更为热烈,再用夹扫进行变奏。再如《霸王卸甲》从“升帐"到“楚歌"之前的几段,都是这条旋律的多次重复。

形成的织体来表现一首歌的形象,再用扫轮使情绪更为热烈,再用夹扫进行变奏。再如《霸王卸甲》从“升帐"到“楚歌"之前的几段,都是这条旋律的多次重复。

运用各种不同的指法组合改变织体、重音、节奏等,塑造不同的音乐形象。

弹挑类本身可以组合,弹挑类和轮指类也可以组合,弹挑的连续组合变成滚奏,表现音乐歌唱性的连线,轮指也是这样。

等指法,都可以表现多声部的音乐。结合音乐创作发展琵琶的指法是一件很有意义的事情,如不懂得指法的编配很难写好乐曲,它的本身就是创作过程。把指法理解成织体的话,织体可以千变万化。单轮、三轮、双轮、凤点头、单音、夹扫等都将塑造出不同的音乐形象。

等指法,都可以表现多声部的音乐。结合音乐创作发展琵琶的指法是一件很有意义的事情,如不懂得指法的编配很难写好乐曲,它的本身就是创作过程。把指法理解成织体的话,织体可以千变万化。单轮、三轮、双轮、凤点头、单音、夹扫等都将塑造出不同的音乐形象。

创作中应特别注意不能用程式去套音乐,这不能算是音乐创作,只能说是指法训练,传统中有很多成套的指法交替形成变奏等手法,如果在今天的创作中加以套用,就会显得呆板,像现代人穿上古装。所以,研究如何把传统指法加以融汇运用,也是具有很高艺术价值的工作。

《彝族舞曲》《草原小姐妹》等优秀的现代乐曲把琵琶的右手指法推到了一个新的高度,完全靠传统曲子来发展琵琶指法是远远不够的。琵琶也需要从姐妹乐器中发展自己,如冬不拉、吉他、三角琴、筝的指法等。当然首先从风格、形象上去理解才能活学活用。

在琵琶表演上,右手五指可做组合、分解各种指法,指功能已经发展到了相当的程度,具备了融各家所长的基本要素,加上左手除能奏平直音外又能奏和声,本身是带品的乐器还能表现出音腔,虽然是弹拨乐,还能表现歌唱性的旋律,音色富于变化。所以这件乐器能表现比较广阔的题材。

三、心理训练与技术训练、艺术训练的关系

心理指的是感觉、知觉、记忆、思维、情感、性格、能力等的总称。心理训练是抓住其内在的含义,而不能仅仅注意其外部表现。

一般在专业训练中,比较重视动作与音乐的训练,而与这两者密切相关的心理训练却往往容易被忽视。然而,动作与音乐是要靠心理去统一的,心理支配着音乐和技巧动作,也是沟通音乐与动作的桥梁。所以,培养训练动作意识,以及表达音乐创作欲望的意识,使得演奏一开始,音乐与动作便都按着平时训练的信号自然地进行下去,产生表演创作的冲动,是一项很重要的基本素质的培养任务。

在演奏中如何保持心理状态的平衡是演奏成败的极为重要的关键因素。要想保持演奏中正常的良好的状态,在很大成分上要依赖正确和敏锐的感觉。因为在台上、在演奏中,不可能想得很多,更不可能用理论来指导演奏,靠的就是简单的感觉连缀进行。只要有了感觉,当时的技巧就可能发挥得很好,而这种感觉在训练中是要有意识地培养和发展的,也是需要有意识地去巩固的。从这个意义上说,感觉属于心理训练的范畴。有些演员评价自己演奏效果的成败是根据观众的掌声,而不是根据自己正确敏锐的感觉,这是很危险的。如果冷静地听一下录音也许就会发现,不能完全凭别人的掌声来衡量自己的演奏。

还有些演员在舞台上演奏常常脑子突然“空白”了一段——忘谱了,之所以会这样,是因为心里很怕忘谱。平时训练时,没有意识到让音乐自然地在心里唱出来,如果很自然地唱出来,在正常的心理状态下训练,是不会忘谱的。怕忘谱使得你在演奏活动中脑子多了一个信号,把本来自然的音乐变成不自然了。一旦怕忘谱的这种兴奋被抑制了,内心自然而流畅的音乐就会很好地进行下去。

注意:我们训练的目的是上台演奏,在演奏中获得成功,是训练演员的最高任务。有些同学一演出就胆怯,不愿上台,把作为一个演员最根本的一条任务给忘了。当然创造条件,使得训练和实践相吻合是一个大的方面。从小的方面来分析,同学最容易犯的一个训练中的错误,是把个别的,自己没有过关的技巧当做他在平时训练中的唯一重点。这种意识对一个演员的全面发展非常不利,是一种狭隘的、不正常的心理状态,同时这种单一刺激的训练,也会使神经系统迟钝。由于在演奏中过分计较了某个技巧的得失,而使得心情恐惧紧张,把感情的表达、音乐的内容都置之脑后,造成演奏失败。

举一个有趣的例子,一位运动员表演这样一个项目:赤手空拳地抓住对方飞来的一支箭。这在我们的想象中,如果没有高度的精神集中,这瞬间过去的箭怎么能抓得住呢?可是这位运动员却是这样说的:“当飞箭过来时,我尽量分散一些注意力,这样就不会因为紧张而失去瞬间抓住飞箭的时机。”这个例子是很能说明问题的。

很多学生没有积累、保留曲目的意识,不懂得积累、保留曲目,就不能使自己经常处在一种音乐创作的境界之中,不能保持一定的演奏状态。所以,考试之后,曲子也就扔掉了。我认为应该让学生从小就受到“开独奏音乐会”这种意识的培养。以此作为知识的积累来学习,这和单纯作为应付考试的学习所取得的成果完全不一样,虽然付出的是同样的劳动。当然,培养学生全面的意识得通过一定的实践,如举办音乐会等,用实践来加深意识。

要做到有意识地去表现音乐作品,把一首音乐作品情感变化的全过程以及与之相应的动作进行的感觉通过训练储存起来。音乐家心中的图式就像工程师的施工图,包含作品的感情布局和音乐的逻辑发展过程,只要音乐一开始,这些训练时储存的信号就变得非常熟练自然,从心中歌唱出来。当心中储存的信号放出时,双手如何把这些音乐的感觉在乐器上体现出来,这是器乐表演头等重要的事。有些学生手上在弹,心里并没有唱,或者心里在唱,手上不注意,这些都达不到预期的效果。

演奏意识:激情的工作状态也是要靠平时有意识地训练,演奏创作时的激情是一种强烈的情感表现形态,具有迅猛、激烈,难以抑制等特点。人在激情的支配下,往往能调动身心的巨大潜力。要珍惜学生在回课中激发出的激情——热情,这种演奏创作激情是最难培养的,哪怕他很多地方的表演动作幼稚可笑。对于一个技术困难比较多的同学,一旦出现这种激情尤为可贵。当学生建立了这种很有激情地、用全身心投入到演奏创作活动,这样的工作状态之中的时候,我想每个有意识地培养学生的教师都会为之而激动不已。

音乐意识:音乐的抑扬顿挫,起承转合,轻重缓急,刚柔、动静虚实等变化与感情的变化是一体的,要使技术动作融化到音乐中去。经常会听到有些同学这样说:“我只要基本功过关了,音乐就能表现得很好。”他们往往把基本功片面、狭隘地理解成一个单纯的技术。那么我不禁要问,为什么有很多同学,他的技术是高水平的,但是音乐却像白开水,淡而无味呢?原因在于他从训练开始时就没有重视到,技术和音乐是一个不可分割的整体,也不懂得只有从表现音乐能力的高低上才能反映出技巧水平这个道理。在这里我丝毫也不想贬低技术在表演中极为重要的地位,只是想说明,要使技术融化到音乐中去产生动力感、形象感,这样的一个意识要深深地刻在脑海里。

一个成熟的演员,演奏中想的只是音乐进行时情绪的变化,手上的技术动作是自然完成的,与音乐表现时所产生的感觉是一个反应而不是两个反应,他的动作节律感决定于音乐,与音乐相吻合。

层次意识:演奏中要训练“意在音先”,如果内心的音乐感觉变化不精彩,手上是不会有的。当然如发现手上表达不出心里所想,这证明动作的某一部分没有完成,完成以后仍然要融合到音乐中去的。

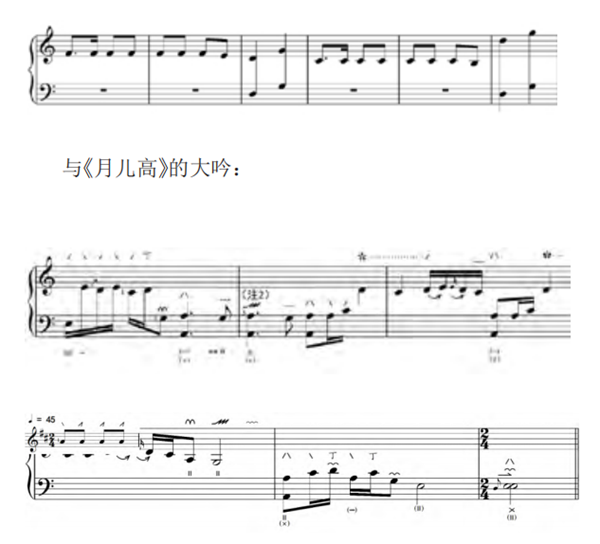

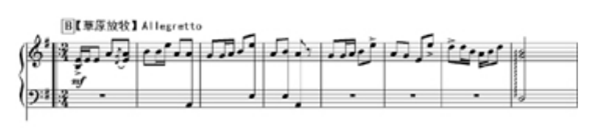

先有了心中的“意”,音乐的感情层次,旋律的性格特色才会准确鲜明,动作的设计也才会准确鲜明。乐曲有喜怒哀乐等多种情绪,当然有它特定的内容,比如“喜”的层次就有很多,如:喜悦、愉快、欢乐、欢腾等等,需要演员根据乐曲的特点、风格来掌握分寸感,这种分寸感不是用尺子量出来的,要凭感觉来完成,这种感觉还要被观众所接受和承认。比如在“草原”协奏曲(《草原小姐妹》)中,愉快的“放牧”一段:

在这里除了高音和节奏外,要用速度来恰如其分地表现愉快。有人把它弹得飞快,有如卓别林的早期电影,动作都是跳动的,这就不够准确。曲子的风格和特定的节奏型决定了表现愉快放牧应有的速度,当然还有其他因素,这时的速度显得非常突出。你要靠意识训练来掌握这种分寸感,不能每次演奏时的速度都不一样,起码要做到“八九不离十”。还有些演员感情没有层次,只要一碰到喜就激动得欢腾不可,一激动就非弄得和控诉会一样。这都是平时训练时,没有感情层次和形象符号的储存所致。

《大浪淘沙》与《塞上曲》这二首乐曲,前者反映了阿炳对旧社会的愤懑、不平、惆怅、凄苦;后者反映了古代妇女心中的哀怨、忧愤、压抑、惆怅。二者同样是对当时社会的感受,有相同的一面,但在表达上是不一样的,女性的、男性的,并有不同的时代特点,需要把区别表现得很细致。要求我们在理解内容的基础上,在艺术的细节处尽量地区别表现出来。又如《十面埋伏》和《霸王卸甲》二首同样是武曲,背景也是同一故事内容,但是作品的立场以及侧重笔墨的方面截然相反。前者更多渲染场景气氛,歌颂刘邦的胜利。后者致力内心世界的描绘,强烈地同情项羽。《十面埋伏》的引子“列营”与《霸王卸甲》的引子“营鼓”,同样有气魄,但前者给人胜利的暗示,后者给人悲剧的预兆。演奏上前者轮拂相对速度较慢、深沉而肃穆。演奏时掌握这种心理上的分寸感,也是需要演员通过有意识的训练来达到的。

注:本文主标题为编者所加