摘要:琵琶曲《虚籁》具有承传统、启现代的意义,体现了中西合璧的创作思想。通过对《虚籁》的作品分析,结合两种乐器的演奏实践,笔者根据琵琶曲《虚籁》移植改编了同名中阮曲。本文论述了在移植过程中调式定弦、演奏技法、音乐风格、审美内涵的诠释与再创造,并且总结概括这首中阮移植作品的价值与意义。

引言

琵琶与阮为姊妹乐器,两种乐器在名称、形制、技法、曲目等多方面相互借鉴、相映生辉。在创作曲目方面,移植改编作品的地位不容小觑。在移植改编音乐作品中,相近乐器之间的相互借鉴很常见。例如,魏蔚将吴俊生创作的琵琶曲《火把节之夜》移植改编成为适合中阮演奏的曲目,两种乐器的演奏给听众带来不一样的听觉感受,并且让优秀的作品经久不衰、历久弥新。由于笔者积累了一些琵琶与中阮的演奏实践及理论知识,尝试利用所学知识,将刘天华先生创作的琵琶曲《虚籁》移植到中阮上演奏,并希望探讨移植过程中对原曲的诠释与再创造以及中阮移植琵琶曲《虚籁》的意义。

一、琵琶作品《虚籁》概述

《虚籁》创作于1929年,受五四新文化运动的影响,西乐在当时备受推崇,而国乐却饱受质疑。刘天华先生主张使中西乐有机结合,从而融会贯通。这首乐曲表达了刘天华先生对音乐局势的思考和对振兴国乐的期冀。乐曲借鉴了古琴的演奏技法和京韵大鼓的曲调与节奏,在记谱方式上融入了丰富的西方音乐术语,并运用了旋律在和弦结构中进行的创作手法,体现出刘天华先生中西合璧的艺术创作特征。由此可见,《虚籁》的创作思路体现出它连接传统与现代的重要意义,是传统琵琶作品创作的里程碑。

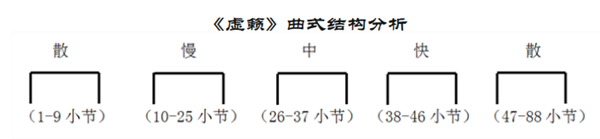

(一)曲式结构

渐变是中国传统音乐创作手法中最显著的特点,较为普遍的速度布局为:散一慢—中一快一散。传统音乐的内部结构可以处理的十分机动,通过渐快、渐慢等手法实现。《虚籁》也采用此结构布局。乐曲通过速度的渐进变化推动旋律的发展与情绪的递进,同时采用西方记谱法对每段的速度、力度与句尾的渐快、渐慢都有了明确的标记,达到规范与弹性并存的艺术风格与融汇中西的创作特点。

(二)和声织体

中国传统音乐不同于西方音乐对和声织体的依赖, 《虚籁》与大部分的中国传统音乐一样为单声部音乐。但刘天华先生与其他传统音乐作曲家不同,他博采中西音乐艺理,这一学习经历使他形成“洋为中用”的艺术创作特征。杨靖老师认为乐曲的独到之处在于大量分解和声音程这一西方作曲思路在其中的运用。如9小节,为dol-mi-sol主和弦分解和弦。12小节为sol-si-re属和弦分解和弦等等,抓住这个特点后,对乐句的划分,旋律骨干音的处理等方面有重要意

二、中阮移植琵琶作品《虚籁》的诠释与再创造

移植作品具有包容性,需求同存异、兼收并蓄;还具有思辨性,需扬长避短、集思广益。

在移植《虚籁》时,首先,需要在知晓中阮与琵琶定弦、音域、演奏特点等方面异同的前提下,在两者个性化中寻求共性和融合性。其次,需充分掌握属于中阮的音色,使之与原曲其有匹配性。中阮音色深沉饱满,极具古典意韵,与琵琶相比更加贴近古琴的音色,移植后需更加彰显古琴韵味。再次,在不影响《虚籁》这首乐曲的旋律节奏和音响效果的基础上,还得考虑技法的移植是否可行,在技法层面和音响层面对乐曲进行合理的编配。才能达到更好的诠释原曲与丰富中阮演奏技法的效果。最后,用中阮的特点去最大限度的赋予原曲新的气质和内涵,使之艺术表现力获得提升。

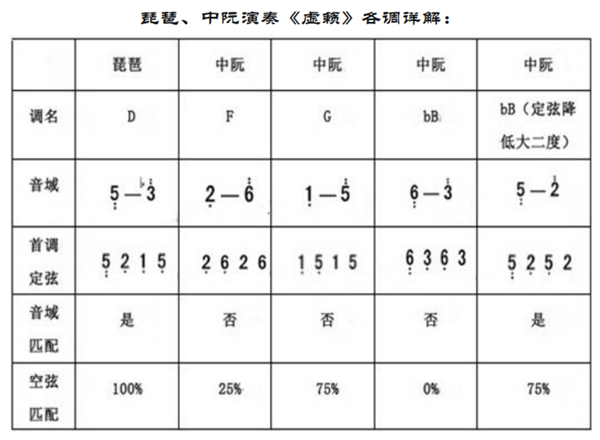

(一)移植时对原作品的调整

移植首先需要考虑“调”的调整。琵琶作品《虚籁》采用D调演奏,音域为低八度5-高八度5。能表现中阮最佳的特色音区的有F、G、降B三调。首先,需考虑两件乐器的音域匹配度问题,中阮F调的最低音比乐曲中的最低音高纯五度,G调的最低音比乐曲中的最低音高纯四度,虽然可采取移高八度或移低八度的办法来避免移植后音域外的音高频繁出现,但前25小节需转换的次数多达数十次,故两调不合适。

降B调的最低音虽然比乐曲中的最低音高大二度,但是把四条弦同时调低大二度后,可以解决音域匹配度的问题。其次,从音响效果方面考虑,由于空弦音共鸣佳,振幅宽广,易产生旷远厚实的音色效果。用调低大二度的降B调演奏乐曲时,空弦利用得以增加,为乐曲增添意境。再次从技法方面考虑,左手不需要按过多的实音,这样不仅方便演奏,还能使音响效果松弛,更清晰的表现原曲的意韵。综上所述,为了在中阮上获得最好的演奏效果,综合考量音域、空弦利用率及技术的问题后,选择用把四条弦调低大二度的降B调演奏。

(二)演奏技法借鉴与再创造

1.半轮的演奏处理

原琵琶谱中26~37小节与38~46小节的旋律纯净、玲珑、动感,是一气呵成的状态。原曲特别讲究每个半轮的清晰干净,此段的处理为"左连右断”——左手为保留指,同时将右手的挑与半轮处理成为中间稍断开的感觉。如果把原曲中的半轮转换为四小轮,从头至尾的四小轮会使旋律不灵动,所以改为轻盈的弹挑。在演奏时,统一频率与力度的弹挑会使旋律没有流动感,所以中阮的快速弹挑得保持颗粒性的同时着重强调乐曲所具有的旋律进行,这时右手手腕的灵活度非常重要,需要手腕配合小臂的旋转完成。演奏者根据音乐的起伏,而调整不同明暗度的弹挑。

2.推拉弦的演奏处理

在琵琶中,小三度及以下(大三度极少)可使用推拉弦,小三度以上都使用滑音。在中阮中,大二度及以下可使用推拉弦(除一弦外),大二度以上都使用滑音。移植到中阮上的滑音在演奏时需有起始音与经过音,这样才能清晰的表达出琵琶推拉弦的语言。中阮谱中有六处由推拉弦改为滑音,分别在26、29、31、38、41、45小节处。

3.句尾结束音的处理

由于每个时代的弹者、听者的审美追求各不相同,移植过程中如何把富有时代特征思维方式以及审美趋向融入其中,是移植者需要花时间思考的问题。当今,音乐的审美具有多样性,没有多样的内容表现就不能激发听众更多的联想,进而产生更加丰富的感性体验。尊重原创是改编的前提,但为了追求变化的表达方式,使音乐语言更加多样,笔者对《虚籁》中乐句的尾末进行改编与处理,力求在统一中有变化,注重音色的变化与情感表达的关联性,赋予它新的艺术想法。

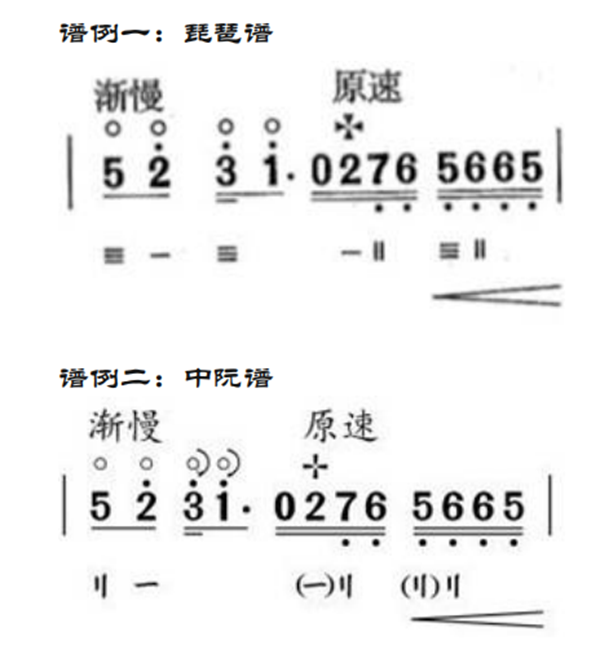

慢板(10~25小节)共分为五句,可设想为刘天华先生在寻求振兴国乐的五种方法。把谱例一琵琶谱中第二拍的两个自然泛音移植到中阮上演奏时,发现中阮上没有这两音的自然泛音,故改用假泛音演奏(谱例二)。此技巧演奏方法为:右手小指抵住弦根靠覆手处,同时用食指作弹,即刻小指离开弦,产生泛音的效果。假泛音跟真泛音比音色偏暗,但音质有厚度,与吟揉结合,很有特色。此句为慢板的第一句话,可以想象为刘天华先生思绪打开后的第一个小疑问,所以采用安静的假泛音演奏符合曲意。

(三)音乐风格、意境内涵再创造

1.突出古琴和三弦的风格性特征

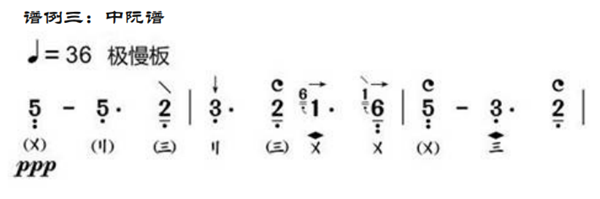

散音为古琴演奏技法的一种,用中阮演奏《虚籁》时,空弦音具有古琴散音的声韵特点:四弦体现出松沉旷远,三弦蕴含着深沉饱满,二弦展现出柔美润泽。如下例,在演奏谱例三中的空弦音时,手臂的状态类似“走圆径”,整个动作都要在气息的运行中。右手触弦位置在品位与琴码中间靠上的方位,触弦的瞬间需将手臂的力量贯通指尖,发音不浮,同时触弦速度要稍慢,使音色均匀,音量一致,产生出余音较长、声音饱满浑厚的音符,使音响效果持续而浑厚、深邃悠远。触弦时加入内心对音色的想象、感受,模拟古琴声的苍劲悠远、清圆雅亮,才能彰显古琴之韵。借此传递出作品的审美取向与思想内涵。

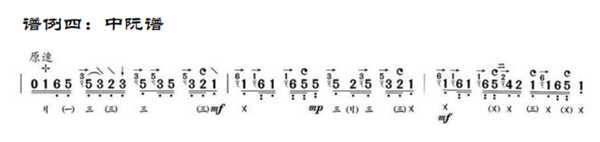

在演奏中阮谱例(谱例四)时,拨片的触弦点靠近琴码,呈现出较硬朗的音响效果,形象表现出大三弦圆浑厚重的音色。乐曲中的绰注是借鉴古琴绰注技法而来: “绰”是左手由低音滑向高音,强调高音; "注”是左手由高音滑向低音,强调高音。 “绰注”是指“绰”与"注”这两种技法连续演奏,有先绰后注、先注后绰和连续绰注三种形式。在下方谱例中在运用了上述三种形式的绰注。总体的演奏方法为"左重右轻"——左手在弦上来回滑动时注重过程,有劲道;右手的演奏力度较轻,突出左手的韵味,产生腔化音,使音迹光滑圆柔、富有余韵。演奏“绰”时,左手在弦上滑动时稍快,揉弦做韵,给人以感叹之感,音响效果较刚。而演奏“注”时,左手在弦上滑动时稍慢,揉弦使余韵悠长,给人长叹之感,音响效果较柔。演奏“绰注”时手指在弦上滑动的速度更快,需巧妙运用左手臂与手腕,同时手指尖支撑,三者在上下滑动中形成统一的有机整体。使音乐线条一气呵成、张弛有度,演奏出带腔的音调。此段可感受到北方三弦柔韧、刚劲的味道。

2.虚实并奏,悠远深邃

演奏实音的技法有:弹挑、双弹、轮等。演奏虚音的技法有:打、带、绰、注、吟、揉、泛音等。实音骨干而坚实,虚音含蓄而余韵。

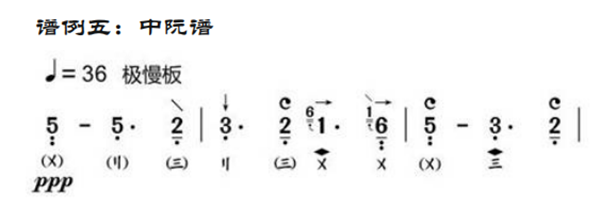

谱例五中,第一小节这三个单弹没有什么潜台词,非常协调松弛。紧接的打音追求稳定,营造一种轻巧的自然韵味,产生较长的余音及空间感,再加上揉弦填满旋律中的留白。此曲通过揉弦保持余音有两种方式:其一为揉弦出现在右手弹奏的同时,其二为点后余音揉弦,就是在所演奏的音的附点时值开始揉弦,产生的余音部分较长。此句选择第二种,目的是增加乐句的连贯性与语气感,将情绪贯穿在每一个音符。绰、注的音响效果更为虚实相间、若断若续,造成音乐色彩上的差别,使得乐曲变化自然。具有含蓄、古朴的艺术特点,此乐句给人以空旷、宁静的之感。

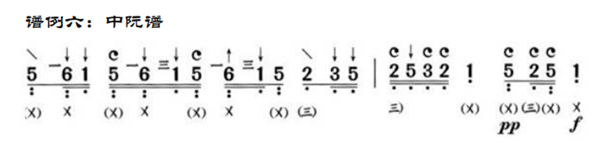

形象的思维更能体现音乐形态。杨靖老师将谱例六中的这一乐句比喻成一串糖葫芦,采用“单弹”技巧的实音如同一根签子,而虚音“打音”如同大小晶莹的山楂。如此类比,演奏时就能清晰乐句内部结构,处理层次。单弹实音为骨干音,演奏时需指节坚实、不滞不拙,获得如同定音鼓般浑厚的音响效果。虚音为打音,演奏时需平均灵巧和具有颗粒性,塑造一种明快而行云流水感。虚实两种音色交替变化,产生细微的听觉变化。

三、中阮移植琵琶曲《虚籁》的意义

移植是一个学习、借鉴、吸收的过程。 《虚籁》是一首融汇中西创作思路的传统琵琶乐曲,其中对古琴音色的模仿以及技法的借鉴是此曲的一大特色。中阮移植琵琶曲《虚籁》的意义在于:首先,传统的琵琶曲目移植到中阮上演奏,把音色最贴近古琴的中阮作为载体,对古琴声音的表达形式进行直观的借鉴。移植后的乐曲风格通过中阮的优势特点尽可能的发挥出来,进一步拓宽中阮的审美范畴,并且丰富了中阮的传统音乐作品库,体现了各美其美、美美与共的思想。其次,中阮与琵琶演奏方式的相互借鉴、相互促进。丰富了中阮右手技法的音色变化,如假泛音的使用,同时加强了左手做韵的手法表现。这样以来将《虚籁》的神、韵、意更充分的表现出来,使之持续散发着生命力。再次,可以反观琵琶的创作与演奏。学习中国传统音乐艺术追求含蓄、神韵的演奏美学与辩证统一的哲学思想,同时需更加关注与体会民族审美意识,注重表现中国民族文化的内涵,拓展挖掘民族音乐的表现力以及文化意蕴。

本文希望通过此移植作品能更加深刻的诠释出民族音乐文化的深厚底蕴与蓬勃生命力,为中阮的曲目建设添砖加瓦。同时在创作者移植的过程中反思琵琶的传统意义,为继承与发扬优秀的传统尽自己的一份绵薄之力。