摘要:《郁轮袍》是平湖派对琵琶乐曲《霸王卸甲》的特殊称呼,也是传统大套武曲的代表曲之一。平湖派《郁轮袍》整体节奏偏快,表现出年轻项羽朝气蓬勃的形象,特有技巧“马蹄轮”的加入为青年英雄的音乐形象增加更多的活力,可谓是“马蹄声声,英雄犹在”。作为琵琶艺术的传承人,笔者有心去探究平湖派《郁轮袍》的艺术魅力之所在,希望通过对其文献整理、平湖派的传承、乐曲分析、艺术特点等方面的探索研究,为学习此传谱的琵琶同仁们提供有价值的参考。

《郁轮袍》的名字是来源于浙江平湖李芳园所编的《南北派十三套大曲琵琶新谱》,传谱影印于清代光绪二十一年(1895年),此乐谱为平湖派传本,以工尺谱呈现。《郁轮袍》没有详细的有关创作者或产生年代的记载,它大约在唐代曾流行,据史料记载,薛用弱的《集异记》称:“王维未冠以文章得名,又妙能琵琶。岐王引之公主第,使为伶人。维进新曲,号郁轮袍”。之后就无任何记载,直到北宋后期此曲再次出现,到明末清初,苏轼的《宋叔达家听琵琶》称:“新曲翻出玉连锁,旧声终爱郁轮袍”;陆游的《琵琶》称:“西蜀琵琶逻沙槽,梨园旧谱郁轮袍”。

考究《霸王卸甲》的传承,至今仍被广泛流传的独奏版本有:汪派传谱、浦东派传谱、平湖派传谱、王范地演奏谱、刘德海演奏谱,其中只有平湖派传谱沿用《郁轮袍》的名称。平湖派属于文人音乐,其讲究技巧创新,含蓄隐秀、诗情冲动,给人一种舒适雅致之感。平湖派《郁轮袍》的整体节奏偏快,表现出年轻项羽朝气蓬勃的形象,特有技巧“马蹄轮”的加入为青年英雄的音乐形象增加更多的活力。

查阅近几十年国内外的文献资料,经调查研究,有关琵琶曲《霸王卸甲》的资料甚多,但有关平湖派《郁轮袍》的分析文章却寥寥无几。笔者有幸得到平湖派传人杨大钧之子杨宝元先生的悉心传授与指点,并将课堂笔记及音响资料整理,结合现有文献资料深入研究平湖派传谱《郁轮袍》的内涵及艺术特点。作为琵琶艺术的传承人,笔者有心去探究平湖派《郁轮袍》的艺术魅力之所在,希望通过对平湖派的传承、艺术特点、乐曲分析等方面的探索研究,为学习此传谱的琵琶同仁们提供有价值的参考。

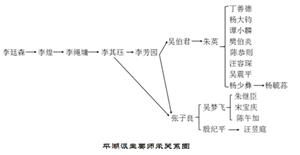

一、平湖派的传承

平湖派琵琶艺术的创始人为浙江嘉兴平湖的李祖菜(号芳园,约1850~1901)。年轻时的李芳园自誉为“琵琶癖”,不仅演奏技艺高超,文采也相当了得。1895年其整理编辑并出版了李家祖传的琵琶乐曲《南北派十三套大曲琵琶新谱》 (简称《李氏谱》)。其中主要的十三首乐曲被称为“十三套大曲”,在琵琶界极具影响力,为近代最有影响的琵琶谱之一。《李氏谱》的问世,标志着平湖派琵琶艺术的传承有了重大历史突破。

李芳园提出探索与创新:1.创新及改编琵琶大曲,李氏师承不拘于区域及流派,广集南北诸家之谱。2.为乐曲加上标题解意,李氏遵照中国文化之传统,将琵琶乐曲与诗歌有机结合起来,以诗句诠译音乐。3.为乐谱加以详细的标注,采用工尺谱,字旁板拍,指法一一标记。

近代以来,平湖派经由李芳园的弟子吴伯君、吴梦飞、朱英(朱荇清)等的传承,在江浙一带颇有影响。吴梦飞于二十世纪的二三十年代经常在上海演出,为弘扬平湖派琵琶艺术作出了积极的贡献。琵琶手抄谱《恰恰室琵琶谱》是其代表作,谱中录有《陈隋古音》《浔阳琵琶》二曲旧谱,并记载了李其珏与李芳园所传授乐曲的一些变化情况,为后人对琵琶谱的研究提供重要的价值。

朱英是国立音乐院(我国第一代现代专业音乐院校,成立于1927年)成立初就聘用的唯一的国乐教师及国乐队教练。朱英先生不仅是一位卓越的演奏家、开明的教育家,还是一位作曲家和改革家。他一生创作了大量的琵琶乐曲和民乐合奏曲,在琵琶左手的演奏技法上力图突破不用小指按音的禁区,使十个指头都派上用场。朱英是该派承前启后的重要人物,其强调曲情、运指、风格与神韵,主张“轻重疾徐、最需顾到,喜怒哀乐,最需分明”。在实践中勇于技法创新,采用文武结合的艺术思维,注重声、韵、情的艺术表现,为琵琶演奏艺术臻于完美创造了纵横驰骋的天地。

二、《郁轮袍》的乐曲分析

平湖派琵琶武曲《郁轮袍》(霸王卸甲)以人物为主题,并且是以一个战败的但仍然被人们视作英雄的人物为中心,描写了战争、英雄、失败及情感。如刘德海先生言: “宣泄人生之张力乃琵琶武曲之精髓也。①”乐曲着重点不是对垓下大战过程的描绘,而是在垓下大战特定的历史背景下,从不同侧面揭示与刻画了项羽的精神气质。乐曲快板段落表现了项羽力能扛鼎、才气过人的楚霸王形象,而“别姬”段落的描写则是将一个有血有肉、为情而柔肠寸断的男儿形象做了刻画。以下是对《郁轮袍》的逐段分析。

(一)“营鼓”

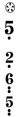

乐曲开头以一个满轮接拂轮拉开序幕,此音右手技巧称为“满轮”,右手食、中、名、小四指依次从四弦到一弦轮出接大指拂弦。左手起音为“ ”一、二、三、四弦都为空弦,徵音为主,形成二度、四度音程关系。紧接以5/4、7/4的节拍来逐渐加快,“

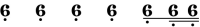

”一、二、三、四弦都为空弦,徵音为主,形成二度、四度音程关系。紧接以5/4、7/4的节拍来逐渐加快,“ ”是一个慢起渐快的过程,在第五个“1a”后有个小气口,紧接一个小撮,类似急急风的节奏,自由反复到扫拂,此处是模仿京剧中花脸乱捶的形象。此乐句通过1/4、4/4、5/4、7/4的节拍变化加速,借鉴京剧音乐中锣鼓点的节奏型“

”是一个慢起渐快的过程,在第五个“1a”后有个小气口,紧接一个小撮,类似急急风的节奏,自由反复到扫拂,此处是模仿京剧中花脸乱捶的形象。此乐句通过1/4、4/4、5/4、7/4的节拍变化加速,借鉴京剧音乐中锣鼓点的节奏型“ ”来奏出营鼓的效果。演奏时上下两句重复,下句节奏稍紧凑。这是该传谱的独特之处,用不规则的节拍、急急风的节奏型给人以紧张之感。

”来奏出营鼓的效果。演奏时上下两句重复,下句节奏稍紧凑。这是该传谱的独特之处,用不规则的节拍、急急风的节奏型给人以紧张之感。

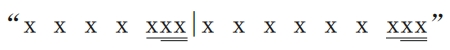

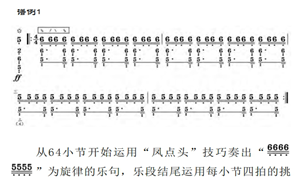

从28小节开始运用了平湖派最大的特点之一“马蹄轮”,所谓“马蹄轮”亦称马颠,用快速弹挑上下走动如三角形,一重一轻②,即由一组在正常触弦位置的扫、挑、弹挑和一组在最高音品位上的扫、挑、弹挑相组合。“马蹄轮”是平湖派历代演奏家所流传下来的,通过右手上下位置的不同、音色的变化,来形象地描绘出古战场战马奔腾的生动场面(见谱例1)。这种技巧在此传谱中大量被使用。

轮均匀地过渡到下一段。该传谱此乐段的篇幅较长,节拍的变化较多,有1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、7/4的交替使用,非常有特点。

(二)“升帐—出阵”

此五乐段的整体节奏偏快,表现年轻项羽朝气蓬勃的形象,每段“马蹄轮”的加入为少年英雄的音乐形象增加更多的活力。基本指法为:扫、双轮、弹、分,平湖派的扫弦讲究用手腕,通过位置的变化来达到一种整体的音响效果。双轮接弹,是此版本的独特处理,因为平湖派讲究正拍为重音,运用弹的技巧更易表现。双轮的运用要求演奏者的轮指快而密,给人更紧凑的感觉。

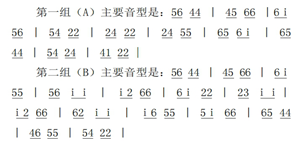

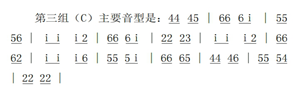

此大段共有三组旋律走向:

第二段至第六段用A、B旋律交替使用,以fa音开始,在第二、四、五、六段大量运用了该派的特殊技巧“马蹄轮”。第七、八段用C旋律,以fa音开始,第七段共有五个层次,刚开始速度比前段慢一倍,逐步加快,在第二层次中运用了“三角马蹄轮”。节拍为2/4,结构规整,演奏时整体速度比其他版本偏快,表现了年轻气盛的青年英雄项羽的艺术形象。

(三)“接战—大战”

此两段一共分六个层次,用六种不同的技法将战争推向高潮。第一层次采用勾长轮的技法,速度慢一倍的处理;第二层次运用“三角马蹄轮”来增加气氛;第三层次用扫轮,这小段旋律重音在弱拍上,用弱拍强奏来表现战争愈演愈烈的情景。后三段速度快一倍,运用撼和分弹、扫和下出轮、夹扫和夹弹,逐步将战争推向最高潮。

(四)“四面楚歌”

此乐段篇幅较长,主要大量运用了该派特有的“三角马蹄轮”汇组指法(见谱例2)。 “三角马蹄轮”技巧是平湖派传人杨少彝所创,其是由“马蹄轮”引申出的技法,所谓“三角马蹄轮”是由扫、挑、半轮的汇组指法在不同的演奏位置变化而成。

(五)“卸甲败阵一逐骑”

此段旋律与上段相同,通过夹扫、夹弹技巧来加强力度、加快速度,表现败阵的场景。 “鼓角甲声”段运用左手的推弦来渐快,共分三句,音乐走向为下行,预示着失败的结局。 “出围”段和“逐骑”段运用绞弦、夹扫等技巧表现在追逐中战马飞奔、丢盔弃甲的场面。乐谱运用推二弦绞弦、前八后十六节奏的夹扫来表现奔跑中马蹄声、卸甲声,用大量绞弦由慢到快的音乐处理来表现兵器相交、盔甲掉落的情景。

(六)“众军归里”

尾声是该版本较有特色的段落,整段情绪处理得较高昂,旋律流畅,中速,以欢快为主,表现刘邦凯旋而归的喜悦之情。速度力度上都做了处理,在19小节处有个突慢,再慢起渐快。最后四小节由p到sf做大幅度的力度变化,在极强的下出轮中结束全曲。

三、平湖派的艺术特点

平湖派提倡“意在指先,意至指随,意实结合③”,所谓“未成曲调先有情”,强调内在情感,体现了文人派的“诗中有画,画中有诗”的意境特点。丰满华丽、典雅委婉是平湖派的艺术特点。文曲讲究柔婉轻拨,如珠落玉盘般奏出舒展徐缓的旋律,并有余音缭绕之感。武曲追求雄健豪宕的气概,讲究抑扬顿挫的处理。

《南北派十三套大曲琵琶新谱》是平湖派的代表乐谱。书中主要曲目有:1.武曲《海青拿鹤》《郁轮袍》《满将军令》《汉将军令》《淮阴平楚》;2.文曲《阳春古曲》《陈隋古音》《浔阳琵琶》《青莲乐府》《平沙落雁》《倪裳曲》《普庵咒》《塞上曲》。

该派有一百多种演奏技法,如满轮、抹复扫、挑扫挑、双飞、挂线抡、托等。右手的轮指技法以下出轮为主,但也用上出轮。在演奏中解放左手的禁指(小指)是该派朱英先生的一大创举。

结语

琵琶曲《霸王卸甲》是传统琵琶乐曲中经久流传的佳作,而平湖派的《郁轮袍》则是极具特色的传谱,特有的“马蹄轮”技巧表现形式,特有的青年项羽形象刻画,都是其魅力所在。平湖派即讲究丰满华丽、坚实淡远、诗情冲动,有着文人音乐的气质,又不乏雄健豪宕、势不可挡的气概。乐曲以写实性、描绘性的手法,十分形象而生动地描述了历史上有名的“楚汉相争”的激烈场景,刻画了西楚霸王项羽“力拔山兮气盖世”的英雄气概及其悲切细腻的内心世界。本文通过《郁轮袍》的深入研究,探其艺术内涵之所在。

建国后,平湖派的后人在专业音乐院校任职居多,为琵琶专业教学的发展作出非凡的功绩。笔者作为琵琶演奏的教育工作者,有义务将这门极具魅力的艺术发扬光大。我国有深厚的音乐土壤,各地区、各民族都有丰富的音乐元素,经过历代音乐家的传承,传统音乐随时代的发展而发展。传统音乐是我们的根基,是音乐创作的源泉。平湖派《郁轮袍》作为琵琶大流派的代表作之一流传至今,经历了历代演奏家、教育家的努力、传承与发展。为了让现今更多的习琴者了解平湖派《郁轮袍》,探究、解析此曲是必不可少的,希望通过笔者的整理分析,能为此曲的传承贡献微薄之力。

注释:

①刘德海编著.《刘德海传统琵琶曲集》乐曲点评.山西教育出版社,1996年7月,第68页.

②朱荇菁、杨少彝传谱,任鸿翔整理《平湖派琵琶曲13首》.北京:人民音乐出版社,1990年7月,第142页.

③杨毓荪编著.《平湖遗韵》前言.北京:中国文联出版社,1990年1月.

参考文献:

[1]林石城.《关于琵琶曲<郁轮袍>》.中央音乐学院学报,1992年第2期.

[2]刘德海.《流派篇》.中央音乐学院学报,1995年第1期.

[3]姜宝海.《华夏神韵源远流长——平湖派琵琶艺术的传承》.人民音乐出版社,1998年第8期.

[4]杨毓荪编著.《平湖遗韵》前言.中国文联出版社,1990年1月.

[5]刘德海编著.《刘德海传统琵琶曲集》乐曲点评.山西教育出版社,1996年7月.