琵琶被冠以中国民族乐器“皇后”之美誉,这件乐器承载了太多的中国历史文化,是中国几千年来积累的音乐珍品中最具代表性的文化符号之一,在中国文学史和中国音乐史中均占有十分重要的地位。从中国文学史上看,汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学作品中,都有很多描写琵琶及其演奏的诗篇,其中不乏像白居易《琵琶行》那样的不朽名篇。

音色是乐器的灵魂,每件乐器的音声特质,都因发音方式不同,从而在音乐中展现出耐人寻味的组合与变化。音色是琵琶演奏者描绘意境、塑造形象的重要表现手段之一。就琵琶演奏艺术而言,演奏者对音乐形象、内容乃至音乐情感的表述,是构成纷繁音色的首要条件。当音乐艺术处于某种用以表达和理解的情态之中,音色便不能仅以“好”“坏”来进行评判。“无声不可入乐”,甚至“此时无声胜有声”也是音色的一种呈现方式。本文将结合具体的琵琶奏法与乐曲章节,从实践层面初探音声特质如何通过演奏技法呈现出来,并以此探寻音乐从技术至艺术的美的历程。

一、琵琶演奏中的常态音色与变化音色

从演奏者演奏状态下的神经系统、心理状态以及与演奏者技法、动作的一系列运动过程的互动中,我们可以将由此发声的琵琶音色分为常态音色与变化音色两大类。

琵琶的常态音色,除了包含作为乐器物质属性所固有的音色外,主要通过演奏者右手“弹、挑、扫、轮”及左手“打、带、擞”等琵琶基本演奏技法,在演奏者心理紧张度与生理肌能力度运动上都较为稳定的状态下,经合理训练而取得的一般常态的、稳固的音声特质。

“常态”是指音色及其技术结构的基本状态。琵琶音乐中,音色“常态”一词在理论上还没有加以定性,主要是相对于琵琶音乐演奏中变化的乃至“极致”的音色处理而言,是演奏者与听众一个约定俗成的共识。

变化音色是演奏者为了妥帖表达音乐的特定需要,通过对左、右手基础技法的“再创造”,使基本音色发出更适时适度的、具有扩展性的音色。以右手演奏实践为例,右手义甲触弦的位置、角度,经过弦的速度、力度等都是影响音声特质的因素。此外,琵琶演奏离不开左手技法如“推、拉、吟、揉”等行腔做韵的微观处理,对不同乐曲的演奏,可以涉及左手刚或柔、疾或缓的吟揉,及有节奏律动的音腔处理等。可以说,变化音色即是在双手技法的常态演奏中,通过对上述因素的种种技术性改变,用以符合音乐表述的情与意。

二、以曲为例——琵琶演奏中的音色表述

如上所述,以右手技术实践为例,演奏者义甲触弦点的高低、触弦速度的快慢、触弦面积的宽窄、触弦角度的大小及触弦方向等都相互关联、相互制约了演奏者对音乐的解读与阐释。

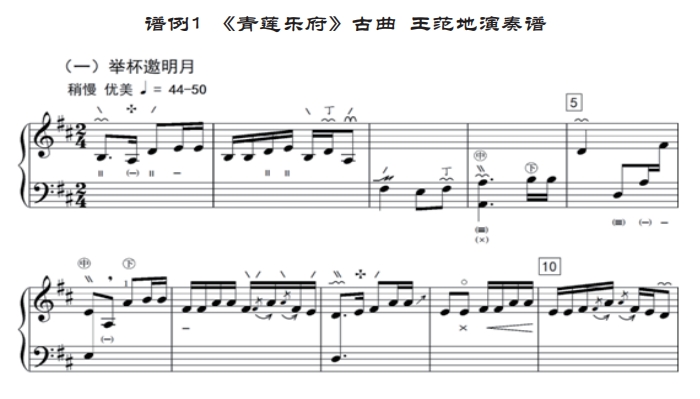

此曲演奏,第一个音采用了右手食指下侧锋触弦,并向面板45度角方向拨弦发音的方式,音色醇厚有力,结合谱例1中第4至6小节右手触弦音位的高低变化,对音乐进行中乐音、乐汇乃至乐句细致入微的琵琶演奏技法处理,一笔勾勒出乐曲柔美不失苍劲、细腻不失大气的艺术情趣,刻画出“青莲居士李白”举杯邀明月的万丈豪情。

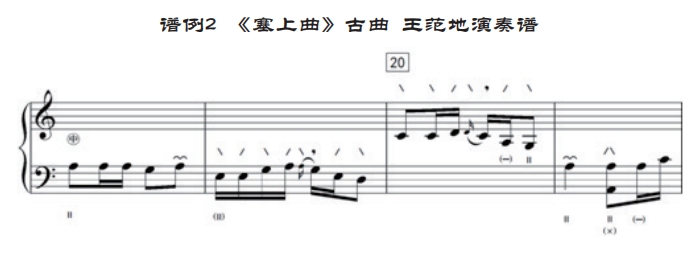

琵琶音乐艺术中,对“苍凉”“厚重”艺术情怀的表达,传统中多讲“慢”拨,或结合音乐的上下情境多采用一些延长余音的表现手法,但普通的琵琶习艺者往往难以对类似的音乐表达加以清晰认识。文曲《塞上曲》主要描写了在封建社会制度压迫下,我国古代妇女的悲惨境遇与悲愤之情,曲调“声声掩抑声声思”的情绪,使乐曲从音乐表达的基调上即暗含了一种悲凉凄切的韵味。王范地先生在演奏此曲时指出,演奏时右手可采用慢速触弦和贴弦的演奏方法,常态音色的发声即可以通过技巧变化,带给听众以沉重、悲凄之感。

除了对右手技法的探索与创新外,对左手技法的再发掘也是琵琶艺术发展中十分重要的一环。如文章开篇所提,琵琶是以“点”为单位来发音的传统弹拨乐器,在演奏层面上仅靠右手的技术处理难以实现“余音绕梁”的音韵之美。左手“吟、揉、推、拉、绰、注、打”等技法的运用,在很大程度上影响并形成了音乐引人入胜的关键所在。下文结合乐曲,陈列一些乐曲中对左手形成音色变化的典型案例,试作分析。

王范地先生在演奏时,于谱例第二小节A音,左手采用了一种“刚”性的吟揉处理——音的音频波动的行进具有很强的律动感,产生刚性的音色效果。通过手指拉动琴弦在品位上的快速滑动,以短暂的动作过程产生音乐表述中的不同律动变化,以此呈现出一种传统音乐中节奏腔韵的独有效果,将音乐演奏中的个人艺术感悟生动体现出来。

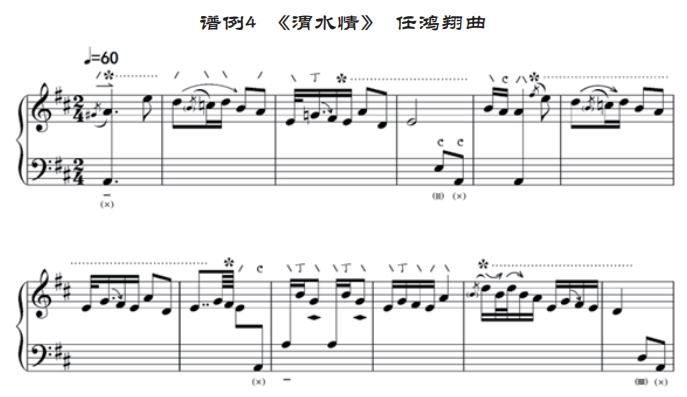

《渭水情》是上世纪新创作乐曲中,较多运用了传统民间音乐元素而形成的具浓厚地域色彩的琵琶作品。音乐演奏中,要求左手在推拉音下行的滑动过程中与揉弦复合使用,在长音的余韵中展现出乐曲内在鲜明的音乐风格,彰显出琵琶以“点”入“线”的音色变化,左手技法的处理带出一番渭河流域秦腔欢苦的风格之美。

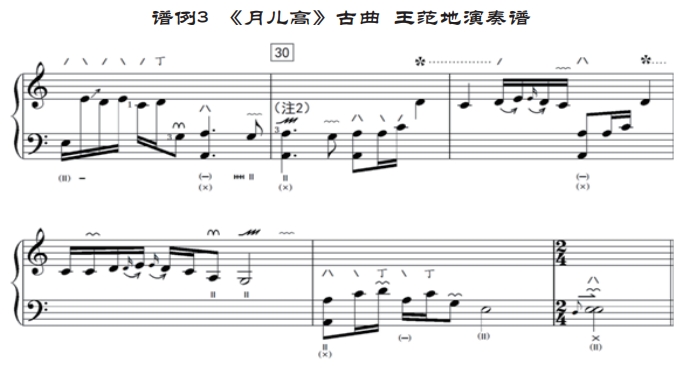

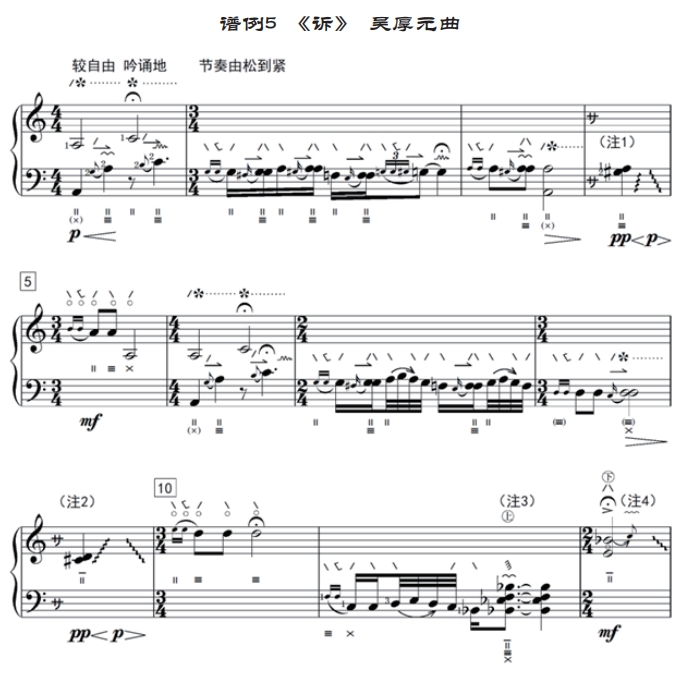

乐曲以自由吟诵式的散板展开,左手于相把位上滑音揉弦,并从相至品作虚滑音模仿风声。离品不离弦虚声的音色处理,大跨度的音域转换,营造出“枫叶荻花秋瑟瑟”的意境,在寂寥悲调中预示出音乐内在的戏剧冲突与矛盾态势。

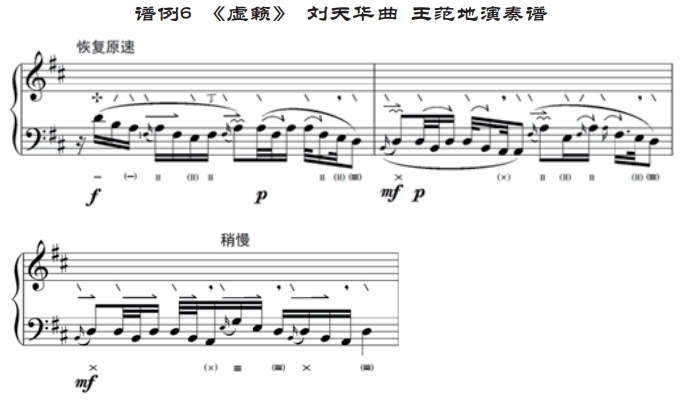

刘天华先生《虚籁》一曲,大量运用了左手“绰、注、打、带、擞”等琵琶演奏技法,尤以在两个固定音品间的连续绰注,在起止两个音位上做琵琶吟揉技法等,巧妙呈现出既具古琴音色特点又具琵琶独有腔韵变化的音乐来。

此外,除了滑、打、带不同技法外,琵琶左手吟揉本身还可具有快慢、轻重、疏密的不同展现,从而丰富琵琶音乐艺术的表现力与感染力。

在中国音乐史上,作为中国音乐发展高峰的隋唐燕乐,就是以琵琶为主奏乐器,其对盛唐歌舞艺术的发展以及日后中国音乐的乐调发展都产生了极大的影响。宋朝以后,琵琶从宫廷贵族走向了市井阶层,成为民间比较普及的音乐之一。琵琶艺术千余年来的发展、演奏技艺的丰富,很大程度上有赖于对琵琶音色的认识和发掘,对音色的意识提升与运用使得琵琶音乐“文武兼备,出入雅俗”。笔者通过对琵琶艺术中演奏音色的探寻、梳理及归纳,以期进一步发掘现代琵琶演奏艺术的丰富表现力。

参考文献:

[1]庄水平:《琵琶手册》,上海音乐出版社,2001年版。

[2]周红:《琵琶左手技法及其应用》,上海音乐出版社,1996年版。

[3]林石城:《琵琶三十课》,上海音乐出版社,1989年版。

[4]林谷芳:《谛观有情》,台北望月文化出版社,1997年版。

[5]李民雄:《民族器乐概论》,上海音乐出版社,1997年。

[6]修海林:《中国古代音乐史料集》,世界图书出版公司,2000年。

[7]王范地:《王范地琵琶演奏谱》,伟确华粹出版社有限公司,2003年。

[8]袁静芳:《民族器乐》,人民音乐出版社,1999年。

[9]李景侠:《中国琵琶演奏艺术》,上海音乐出版社,2003年8月一版。

[10]杨易禾:《音乐表演艺术原理与应用》,安徽文艺出版社,2003年一版。

[11]王耀珠:《溪山琴况探赜》,上海音乐学院,2008年5月一版。