一、一场特殊的琵琶独奏音乐会

青年琵琶演奏家、中国音乐学院葛詠副教授从2014年开始随刘德海教授攻读博士学位,2020年毕业。受“新冠”疫情影响,中国音乐学院邀请包括我在内的5位答辩委员,于2020年5月31日采用网络形式进行了她的博士论文答辩。之后,又在网上对“刘德海琵琶新作品音乐会暨葛詠琵琶博士毕业音乐会”视频进行评审,葛詠皆以优异的成绩顺利通过。这是我平生第一次参加视频答辩和网络音乐会,因此印象特别深刻。

刘德海是我的老同学、老朋友。他的身体一直很健朗,新作不断,83岁了还坚持每天弹奏琵琶。谁也不会想到,就在他把葛詠的博士论文和毕业音乐会安排得妥妥贴贴之后,却突然地离开了我们!这让每一个人都措手不及,因此论文答辩和毕业音乐会过程中,全体人员都沉浸在对大师辞世的缅怀和思念之中。

在刘老师的精心指导和安排下,葛詠的论文题目《刘德海琵琶创作研究》与音乐会主题紧密配合,相互呼应:前者是刘德海创作的理性阐释,后者

二、评“葛詠琵琶博士毕业独奏音乐会”

音乐会之前,葛詠深情地讲到:“按照以往的惯例,应该由我的导师刘德海先生来给大家做我这场音乐会曲目介绍和选曲定位的说明,但是因为上个月刘老师的突然逝世使我们始料未及。至今,老师的音容笑貌,他指导我学习的点点滴滴都浮现在我的面前。作为跟随老师学习近三十年的一个学生,我也想谨以此场音乐会作为给老师的一个纪念和缅怀。”期间,葛詠几度哽噎。

下面,我对葛詠这场音乐会演奏的曲目按顺序进行品评。

开场曲《平沙落雁》是2016年刘德海根据“潮州弦诗”传统乐曲改编的同名琵琶曲,因而具有典型的岭南音乐风格。它引进了潮州音乐“二四谱”中“轻六”的“微分音”特色,不仅需要演奏者运用左手的推拉吟揉将“微升fa”这个特色音演奏出来,更是考验演奏者对潮州音乐特色的深入体验。在葛詠手下,大雁恰似操着纯正的“粤语”,诉说着它们对岭南青山秀水的热爱。这首琵琶曲中既有岭南音乐的古朴和细腻,又有江南丝竹的活泼和生动,并保持了“大雁”本身内在的刚劲和粗犷。这既考验了葛詠对多种音乐风格的融合与体现的能力,也践行了刘德海琵琶生涯从“江南琵琶”中孕育到“突破江南风格”①的成果与理想。

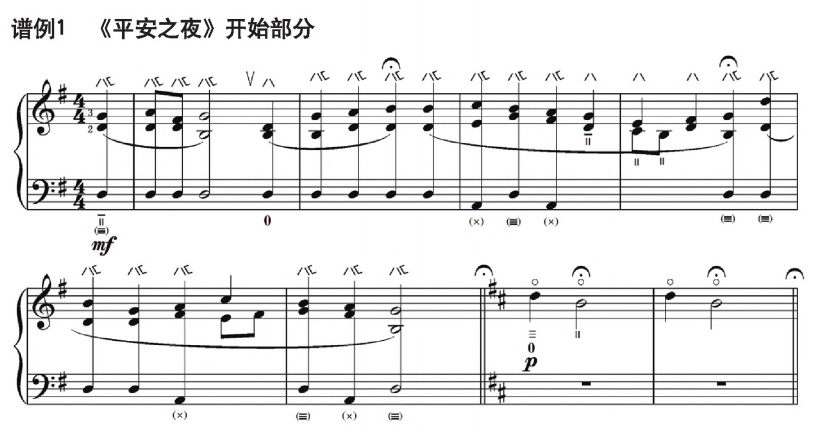

第二首《平安之夜》完成于2017年2月,刘德海在乐谱手稿后写道:“圣主与儿童共唱生命赞歌。”②乐曲开始时,刘德海引用了欧洲古老圣歌《赞美一神》③的部分旋律,一开始就是由两个声部构成的和声效果,这在琵琶曲创作中也开创了一种新的面貌。

《平安之夜》在曲式结构上既包含了西方音乐“再现”和“对比”的规律,也兼有中国民间音乐“衍展”“加花”的因素。乐曲开始后不久有一段轮指的段落,葛詠运用稳定的中速长轮,左手采用小范围上下幅度的揉弦,尽可能在琵琶上做出像“圣咏”般的庄重和淡然,以此表达对美好生活虔诚的祈求。

乐曲最后一段是欢乐快速的音乐,这里以中指,食指组成的“新双弹挑”技巧将和弦分解重复。葛詠的演奏轻盈流畅,将一种新颖的琵琶音响带给听者。这段音乐令人联想到圣诞老人驾着雪橇给孩子们送圣诞礼物的情景。

第三首《西出阳关朋友多》是刘德海2017年完成的作品,这时他正在思考琵琶创作“回归丝绸之路”的问题。他说:“中国丝绸之路是琵琶生命线。19世纪琵琶落户南方,经南北交流,形成江南琵琶摇篮。新时期,琵琶跳出江南,贯通东南西北,回归丝绸路,走向世界是历史必然。这一思路萌生一个与唐代诗人王维对话的念头。”④在乐曲的引子部分,刘德海引用了王维作词的古曲《阳关三叠》的部分旋律厚重而深沉的音响,抒写唐代诗人孤独而悲凉的心境。接下来是一个自由多段体的结构,包含了深情歌唱性的陕西秦腔风格,容纳了秀丽委婉的江南山歌风格旋律,融汇了热烈奔放的新疆歌舞音乐,也包含了典雅热情的西洋音乐风格,作品形成了丰富多彩的综合性音乐语言。正如刘德海所说的: “西北风情和西方洋调相隔千年,在阳关道上又一次相遇。”⑤这首作品充分发挥了琵琶能文能武、兼刚兼柔的特点。葛詠的演奏处理得恰到好处,她的文奏不温,武奏不噪,刚处不暴,柔处不糜,音色的变化丰富而适度。

第四首《龟兹思乡曲》定稿于2020年元宵节,属于刘德海最后完成的作品之一。这首大型琵琶独奏曲由十段音乐组成,其中有许多二声部复调音乐段落。以第三段“思念地(自由板体)”为例,这里出现了刘德海独创的“双弦新指三轮”演奏法⑥,刘德海颇为得意地写道:“双弦新三指轮,出现独立的二声部对话,是全曲最精彩段落。⑦”这段音乐要在两根弦上同时奏出两个独立的声部,演奏家必须具有绝好的乐感和对琵琶高超的掌控能力,葛詠能够勇敢地面对这一艰巨的挑战,取得了良好的演奏效果。

《龟兹思乡曲》还对新疆音乐风格作了大胆的挖掘和开拓,从头至尾流淌着新疆音乐的特殊韵律。刘德海曾经形象地说过:“琵琶的‘妈妈’在江南,琵琶的‘姥姥在新疆,我要琵琶回到新疆音乐,我要在琵琶上写龟兹音乐。”⑧这说明他是从历史和文化的高度来探索和开发神奇的新疆音乐的。葛詠的演奏总体上是沉稳而内敛的,而音乐中又始终体现出新疆音乐“载歌载舞”的韵律和形象。

第五首《双珠情依依》的全称是《双珠情依依——新三指轮》,完成于2018年底。这是又一首探索和完善“新三指轮”琵琶新技法的作品。白居易《琵琶行》中有“大珠小珠落玉盘”句,诗人把琵琶的音响赞美成“珠落玉盘”。刘德海则认为:传统琵琶历来都是“单珠”落盘,现在要发展成两个音同时演奏,即“双珠落盘”的和声效果,为此他开发出“新三指轮”的独创技法以此来展现琵琶新音响。

《双珠情依依》是由五个乐段构成的多段体乐曲。第一乐段是极慢板,一开始即出现了“新三指轮”演奏的二声部旋律。葛詠在两根弦上同时奏出两个声部,都是五声音阶的带有江南韵味的旋律。这就要求演奏者不仅需要具有极佳的手指独立性、控制力以及配合力,更重要的是要将技巧自然化作情的依托,为情服务。

第三段是极快板乐段,“新三指轮”变为演奏速度飞快的“分解和弦”,音乐形象产生了激烈的变化:仿佛刻画奔流的溪水浪花四溅的情景,葛詠演奏得轻松自若,音乐洋溢着“无穷动”式的青春气息。

刘德海作为一位演奏家型的作曲家,他的琵琶作品中常有许多新技术的发明,极大地扩充了琵琶的艺术表现力。琵琶“新三指轮”演奏技法经过反复的推敲和锤炼,《双珠情依依》也可以说是“新三指轮”的一首“音乐会练习曲”,专业性极强,典型的“学院派”琵琶作品。刘德海在《双珠情依依》的“曲后有话”中写道:“琵琶行至2018,右手五个手指已经演化出极为繁杂的拨弦技巧,并组合成和声性语言,成为一种可能,琵琶抒情语言有了质的升华。”⑨

最后一曲《平安玉珠送亲人——献给白衣天使》完成于2020年2月底,距刘德海去世只有一个多月时间。这是他的绝笔之作,是他生命最深处的振动。1月底, “新冠”病毒开始在中国流传蔓延。医护人员英勇无畏地冲上抗疫第一线,“白衣天使”的光辉形象深深地感动了刘德海,他迅速谱写出了这首作品,以表达对全体医务工作者的真情赞颂。

刘德海是怀着对生命的大爱来谱写这首作品的,他采用了琵琶上最柔美的声音来歌颂白衣天使,采用了最具歌唱性的旋律配合抒情性的“长轮”来表达对医护人员的崇敬。乐曲开始时的“诗性散板”中出现了一连串纯洁美丽的泛音,宛如天籁。这段音乐音色极其纯美,犹如一群美丽可爱的天使在天空中缓缓地飞翔,给人们带来了平安与祥和。在“点点滴滴在心头”段落中,音乐采用北方风格的旋律以展现人们对白衣天使发自内心的爱。刘德海运用“南北交融”的音乐语言,表达了对人类生命的关爱和对逝去生命的祈祷。无论从艺术、历史、文化、生命的角度来说, 《平安玉珠送亲人》都应该是中国琵琶发展历史上的一首重要的作品。它充分体现了刘德海的慈悯之心和对人类的终极关怀,作品直指人性,因而能直通人心。

刘德海在把《平安玉珠送亲人》的手稿交给葛詠时说:“这首作品没有技术,没有风格,只有情的依托。曲子里每个音符都是一颗小生命,每句旋律都是生命的流动。希望你把爱和生命注入演奏中,要求你将每个音都弹出爱惜生命的感觉。”⑩这几句话好像是刘德海演奏的“秘笈”,我把这称之为刘德海的“生命演奏论”。在演奏上能够做到这几点(即“情的依托”“爱的注入”和“生命的流动”),即是演奏的极至!葛詠的演奏确实是努力了,她充分发挥了琵琶充满人性的音色和充满情感的艺术表达,将这首人性大爱之歌表现得淋漓尽致。以上是对“葛詠琵琶博士毕业音乐会”演奏的评论。我认为:这是一场具有高水准和学术价值的、充满了创新和探索精神的、代表了刘德海晚期琵琶创作艺术追求的音乐会,也是代表着葛詠新的演奏水平的音乐会。它具有“学院派琵琶”的高端性、探索性、人文性和包容性特点。

三、论刘德海的晚期琵琶创作

由于葛詠毕业音乐会和刘德海的晚期琵琶创作有不可分割的关联,因此有必要就这个话题谈一谈我的粗浅看法。

刘德海毕生有七十年琵琶梦,六十年创作情。创作是他琵琶人生中最重要的部分之一。1960年刘德海改编的《马兰花开》是他编创琵琶曲的起点:2020年新谱写的《平安玉珠送亲人》是他创作的终点,前后60年,大致可以分为早期、中期、晚期三个创作阶段。

“早期创作”是指刘德海六七十年代的琵琶作品,凡20年,是刘德海的青壮年时期。作品以改编曲为主,他根据歌曲改编的《英雄们战胜了大渡河》《远方的客人请你留下来》等曾在舞台上广泛演奏:根据外国音乐改编的《牧场之家》《达姆·达姆》等琵琶曲,推动展开了“文革”时期的“琵琶外交”。1973年他与吴祖强、王燕樵合作的琵琶协奏曲《草原小姐妹》开创了琵琶和管弦乐队合作的先河。

“中期创作”是指刘德海在八九十年代的琵琶作品,又20年,是刘德海的中年时期。这是他创作极为活跃和佳作叠出的阶段,他的代表作品如《人生篇》《田园篇》《宗教篇》《乡土风情篇》等都产生在这一时期,这是他演奏与创作辉煌的鼎盛期。对刘德海早期和中期创作已经发表了众多的研究成果并得到了高度的评价,此不赘。

刘德海的“晚期创作”是指他在2000—2020年间创作的琵琶新作,再20年,是刘德海的老年时期,他的创作活力持续不减,创新精神长期高扬。由于这一时期他的绝大部分琵琶新作还没有公开演奏过,乐谱也还没有公开出版,因此这些作品还不为人们所知。刘德海在这20年中总共谱写、改编了三十多首琵琶曲,数量之多已极为惊人,艺术创新精神更令人赞叹。他将自己勇敢的创新精神一直贯穿到他艺术生命的终点。除了葛詠在音乐会上所演奏的6首作品之外,应该提到的品还有:

《归舟——琶音妙趣》(2007):《手指芭蕾》(2008):《好妈妈讲好故事》(2013):《双人踢踏舞》(2015):《母驼喂乳》(2017);《乡村新空间》(2018);《长生殿咏叹调》(2019)等等。

刘德海曾说过:“我永远是一个爬坡人。在琵琶路上,我学习到老,爬坡到老。”⑪他毕生践行了自己的理想和誓言。上列琵琶新作,都体现出这位琵琶老人所独有的风景,其浩大的作品数量和勇猛的创新追求,都是中国琵琶发展历史上之仅见!

在这些作品中体现出来的琵琶新语言,既全面继承、借鉴了千百年来琵琶的传统,也大胆发展、颠覆了传统琵琶的套路。刘德海在琵琶演奏上具有空前的新技巧的开发能力和旧技术的整合能力。他大大地丰富了琵琶的语言表现力。

刘德海晚期琵琶作品中充满了爱:对母亲的爱,对儿童的爱,对动物的爱,对自然的爱,对历史的爱,对祖国的爱,总合起来就是对人类的大爱。音乐创作的总根是爱,音乐的最深处和最终点都是爱。刘德海是在追求这种永恒无边的人间大爱,正如他所说的“以博爱精神为审美核心”⑫。他又说:“艺术之美,内核一个爱,爱天爱地爱人汇成大爱。”⑬

刘德海的琵琶作品,以其丰富的题材来写万象人生,集中表现人的生命和情怀。他的新作品既扩大了作品题材的广度,也极大地扩充了琵琶艺术的表现深度。他的作品的背后都有美学和哲学的支撑,因此能够将人们引向文化和精神的高点,也能够引导人们去领略非常简单纯真的人生况味。他用一颗童真的心去感受生活,善于从生活的缝隙中发掘出纯净的大美。他的琵琶作品,声音在弦上,功夫在弦外。

在当代中国琵琶事业发展中,刘德海始终是燃烧最亮的那束光。他的琵琶作品始终保持了精雕细作的面貌,因为所表现的都是他纯真善良的内心风景。他始终怀着一种深沉的忧患意识,思考和追求着琵琶发展困局的破局之举。

因此,我们有责任把这些琵琶新作品推荐给广大音乐爱好者,推荐给琵琶界和民族器乐界,让更多人能够欣赏到刘德海的这些琵琶新作。我们应该举办不同形式的刘德海琵琶作品音乐会,通过广播、电视和多媒体的广泛传播和出版刘德海琵琶新作品的曲谱,来向广大听众介绍和推广这一批优秀的琵琶作品。最为重要的事是要先让这批作品和广大听众“见面”。

我只是从一个中国当代音乐研究者的个人视角对刘德海的晚期作品作了一次粗疏的窥视。我之所以敢于做这样一次粗浅的窥探,第一个原因是我和刘德海有六十多年的校友和同事之谊,我曾多次和学生一起采访过刘德海;刘德海多次为我们弹奏过他所新写的琵琶作品。第二个原因是在2020年的3月11日,我收到了刘德海托葛詠递给我的一本他新编成的书稿——《琴海游思》“刘德海音乐文集”打印本)。这部文集中收进了他1981年至2019年间的主要音乐论文和随笔,共62篇,其中许多文章是他近几年所写还没有发表过的。这使我对他的心路历程有了直接而准确的了解。

为此我建议有关单位(特别是中国音乐学院)尽快集中收集刘德海的珍贵作品手稿和文稿资料,建立“刘德海资料研究中心”,有计划地开展对这位当代琵琶大师的资料整理、研究、出版工作,作为对他的深沉的缅怀和纪念。

这是我们必须承担起来的艺术责任,也是我们无可推卸的历史重担。

①⑩2003年4月13日梁茂春、张伟对刘德海的采访记录,未刊稿。

②刘德海写在《平安之夜》乐谱后的话。

③圣歌《赞美一神》由格来凡·彼沙特(Gerevan Psaiter)创作于1511年,后获得广泛流传,乐谱见《敬拜赞美》曲集。

④刘德海《情的审美力道——主客对话篇》(2018年1月),未刊稿。见刘德海《琴海游思》打印稿本,第163页。

⑤刘德海《<西出阳关朋友多>曲题有话》(2017年七夕,八十岁生日),见乐谱手稿。

⑥琵琶原有的“三指轮”,是指由右手的大指、食指、中指在一根弦上轮奏。“新三指轮”是要求右手的大指和食指奏二弦、中指奏一弦。这样的“三指轮”会同时出现两个音高,为琵琶演奏复调音乐提供了新的可能性。

⑦刘德海《博爱·故事·语言》,2019年8月,未刊稿,见刘德海《琴海游思》打印稿本,第175页。

⑧2018年2月1日梁茂春、葛詠采访刘德海记录,未刊稿。

⑨刘德海《曲后有话》,写在《双珠情依依》手稿的最后一页。

⑩刘德海2020年3月上旬对葛詠说的话。

⑫⑬刘德海《博爱·故事·语言》,2019年8月,未刊稿。

鸣谢:本文写作过程中,主要参考了“刘德海音乐文集”——《琴海游思》和葛詠的博士论文《刘德海琵琶创作研究》(均为未刊稿),特致谢忱!