《大浪淘沙》是民间艺人阿炳(华彦钧)所创作的琵琶独奏曲。1950年,杨荫浏先生主持的“抢救式”录音,使阿炳的原声演奏以及包括《大浪淘沙》在内的六首作品得以保存于世,为中国民族音乐留下了一笔宝贵的财富。经过后世艺术家们的不断提炼,《大浪淘沙》现已成为琵琶传统曲目的经典作品之一。对于从事琵琶演奏专业的我,说阿炳,无法回避《大浪淘沙》,而作为一个传统民族音乐的传承者,研究《大浪淘沙》,更是责任。

一. 音乐之“真”

《大浪淘沙》是阿炳创作的三首琵琶曲之一,不同于《龙船》的热闹,《昭君》的哀愁,《大浪》的语言尽显刚劲之风。在此曲中阿炳突破了江南音调的曲风,以融入自身个性的语言完成了创作。论述《大浪》音乐之“真”即是还原阿炳人格之“本”,针对关于阿炳音乐的一些“说教化”解读,重新审视阿炳的身世及其音乐创作的关系是有必要的。阿炳,一位生于江南之地的民间艺人,自幼随父亲华清和习艺,吹、拉、弹、唱无不涉及,尤其擅长二胡和琵琶。从小耳濡目染的江南民间音乐和道场法事之乐不仅启蒙了他的音乐世界,也为他以后的音乐创作风格奠定了基础。在他十多岁时便开始参与道场法事的演奏,因他会的乐器多,乐曲多,演奏水平高,在道教界有“小天师”之雅号,父亲去世后,阿炳子承父业成为无锡东亭雷尊殿的当家道士,也成了职业的道教乐师①。这一时期我认为是阿炳音乐语言的成形期。就像许忆和先生在《阿炳的生活道路和艺术成就》中写的那样,阿炳的音乐语言“是在故乡泥土的栽培, 太湖甜水的哺育, 民间音乐的滋润下成长起来的”②。他之后的音乐创作,其曲调大都带有浓郁的江南地域之风。如果说这种成形是因出生地域、家庭阶层及成长环境等因素所决定而客观形成的,那么他后半生的音乐之路则体现为对自我音乐语言的主动探寻。成年后的阿炳因沾染恶习导致双目失明,生活每况愈下,为求温饱他只能沿街卖艺。阿炳曾说: 几十年来我听见了什么使我喜爱的音乐,不问教的是谁,我都跟他学; 教过我一曲两曲的人太多了, 连我自己都无法记得……③。这种博采众长的学习方式丰富了阿炳的音乐语言,而他善于即兴的演奏能力又能够将这些语言紧密的融合在一起从而形成他的表达方式。同时,阿炳又是乐观的,音乐的精神

乐园让他暂时忘却了生活的不如意。这从阿炳的原声录音中可以听到。他演奏的《大浪淘沙》,音乐语言大气简朴,饱满有力的音色传递出他性格中的直率,流畅的速度表达了他内心的乐观积极。樊祖荫先生在《“阿炳音乐”——非物质文化遗产中的艺术珍品》中写到:“阿炳的一生固然承受了极大的痛苦,但他并不为沉重的生活所压垮,从未停止过对光明的追求,他的性格诙谐幽默、豁达开朗,表现出不屈于现实和乐观向上的精神”④。刘德海先生也曾在《“阿炳来信”》中表达过相同的观点,他以“阿炳的口吻”说到:“百姓苦,我也苦,但山和水不苦啊。我甚能忍心再用苦的音乐加重百姓的负担呢……我喝进去的是苦水,弦上流淌出来的是清泉,心中苦苦,弦上甜甜”⑤。因此,以生活的艰辛直接去解释阿炳的音乐显然是片面和肤浅的。阿炳常说自己的作品是“依心曲”、“自来腔”⑥,因为他的旋律大都随心而来,因情成曲。所以在他的音乐中,我们听到的更多的是一种乐观豁达。好学的天性,过人的悟性,善于即兴的发挥演奏,这些都是形成阿炳音乐语言的关键因素,把听来的各种音乐融于自己的演奏中既是他的一种喜好,也是他的创作方式,这种风格的形成可谓是随兴融长的天性使然。今天再奏《大浪淘沙》,抛开阿炳的身世,回归音乐本身,才能听见《大浪淘沙》的“真”,其“真”在阿炳,更在自我。

二. 技术之“实”

《大浪淘沙》共分三段,一段为慢板,是全曲的主体段落,二段为短小的过渡段落,三段为稍快的中板。乐曲的风格不同于江南丝竹的小巧秀丽,主段中大量六度以上的大跳,形成了旋律开阔大气的语言风格。在右手演奏技巧上阿炳主用了琵琶的“核心语言”——弹、挑、轮,用基础的点、线语言展现乐曲刚毅的性格。在今天专业院校的大学课堂重弹《大浪淘沙》,我认为有其必要性,因为《大浪淘沙》在训练和体现当代琵琶的“慢语境”技术上具有一定的代表性。主要可表现为以下几方面:

1. 音色之“实”

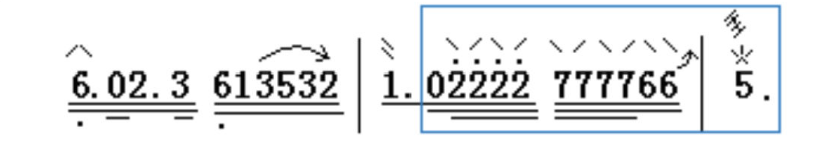

《大浪淘沙》,速度沉稳,语言大气,风格苍劲,具有抒情性文曲特征,其音色之“实”感可通过音色设计以及音色统一来达到。音色设计即音色定位,就是根据乐曲的风格选择与之匹配的音色及方法来演奏。在琵琶的慢速语境中,右手多以弹、挑、轮为基础,速度的放慢使得听觉对声音的好坏变得更为敏感,常规的弹挑声音在慢语境中已无法满足耳朵的需求,因此方法的取舍在慢语境中更为重要。例如在《大浪淘沙》第一段中的11至12小节,这是乐段中的第一个情感高点,在技术上主要采用了弹挑(见谱例㈠),此时的弹挑如果没有音色之“实”,那旋律的情感也就无从表现了。

谱例(一)

刘德海先生早些年根据实践的感悟依照音色的不同把弹挑分为三大基本类型:龙眼形,凤眼形,丝竹形。龙眼形指食指中关节和大指小关节稍稍隆起,两指交叉,犹如“龙眼”而得名。此手形音色厚实,擅长慢速的抒情性语言。凤眼形指食指与大指稍稍伸直,两指交叉,犹如“凤眼”而得名。凤眼手形音色坚挺,擅长快速而强有力的语言。丝竹形指手腕趋平,掌心放松,单靠手指用力。此手形音色清脆,擅长轻快灵巧性语言,比如江南丝竹。轮指也可根据此原则分为龙眼形和凤眼形,龙眼形音色厚擅文,凤眼形音色亮擅武。《大浪》的“实”应用龙眼手形,即采用厚实饱满的音色来演奏。基础的龙眼手形音色厚实但声音松弛,所以在演奏时,右手在龙眼形的基础上还需加以适当的指力才能恰当的表现出乐曲语言的“内力”。对于“单弹、单挑”,除了适当的力度,还应在触弦时配合反向的提拉感,即“反弹”,音色才可避免弹挑加力后的压迫感。所以,手形的分类只是基础,在实践应用时还要学会兼容。

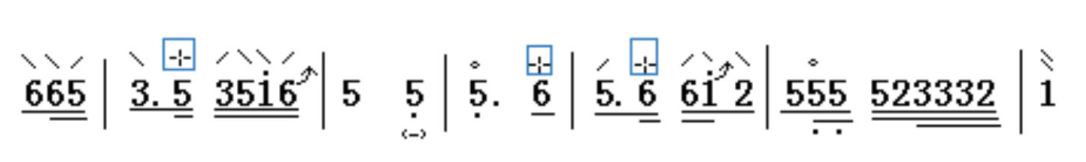

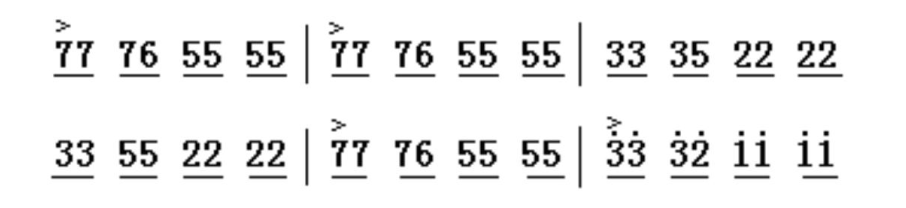

琵琶的指法种类繁多,仅右手就能从弹、挑、轮演变出多种指法,单以一种指法独挑全局实为少见(刘德海先生在其创作的《一指禅》中作了此种尝试),所以在琵琶曲中更常见的是组合型指法,《大浪淘沙》也不例外。在一句旋律中,即使只出现弹、挑、轮,也存在技术之间音色衔接的问题,即在音色设计之后跟进的第二个要求:音色统一。这就要求演奏时不仅仅在弹挑上有音色之“实”,而在与之衔接的半轮、长轮、分、双弹等指法上也能做到横向之间的音色统一。比如,《大浪淘沙》的2至8小节是乐曲的主题句,也是塑造乐曲性格之“实”的关键,弹挑与三个半轮的音色衔接充分体现了指法间横向统一的重要性(见谱例㈡)。

谱例(二)

任一指法的音色有瑕疵,语句饱满淳厚的气度就会失损,情绪的传递就无法到位。因此,音色设计是塑造《大浪》之“实”的基础,而技术之间的音色统一则是演奏者在实践音色设计时不可回避的技术问题。

2. 余音之“美”

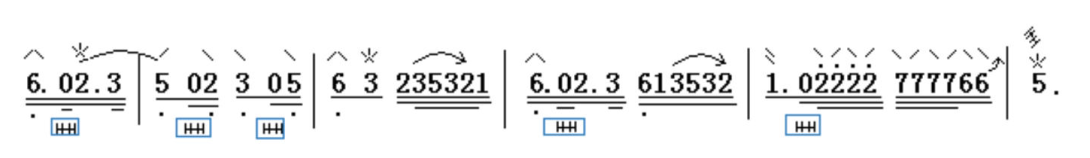

在弹拨乐器的语言中,往往重“点”而轻“线”,似乎“线”只是拉弦和吹管乐器的专利。但在慢语境中,仅靠轮指表现弹拨之“线”手法太过单一和表面,而尝试从“点”后的余音中挖掘“线”性之美,让余音的使用从无意变为有意,其“美”妙不可言。余音的使用大体可分为“留”和“止”两类,“留”的部分一般可用推、拉、吟、柔、打音、带起等左手技法进行润饰,在此基础上刘德海先生又创造了共鸣泛音、里外弦余音保留等新技法。而《大浪淘沙》的余音使用则主要体现为“止”,即对余音的适时而止,其特点是强调节奏感。例如首段的8至13小节(见谱例㈢),连续有节奏感的止音,不仅突现了语句的抑扬顿挫之感,也与句尾的长轮形成语气上的对比。

谱例(三)

又如第45小节中在符点节奏上的止音,使得此句句尾收得干净利落,同时为下一句首上的滚奏重音作了很好的铺垫(见谱例㈣)。

谱例(四)

余音的有意识运用使得乐曲之“实”得到了更加全面的彰显。点的“余音之美”是琵琶音乐的核心,也为弹拨乐器“线”性语言的开发提供了新的思考空间。

3.人文之“需”

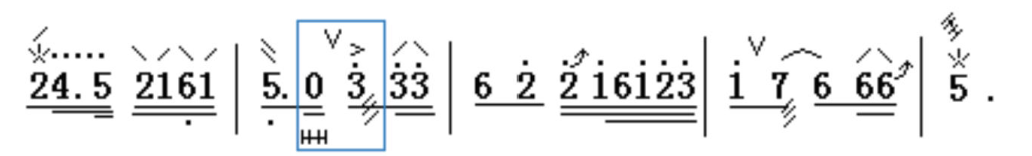

对于慢语境技术的表达,演奏者应该给予更多的人文关怀,即“以曲为本,依情而用”。在演奏之初,摆正心态,不以自我功利之心凌驾于乐曲之上,尊重音乐的原貌,这便是人文关怀之始。在《大浪》第二段的旋律中,第一拍上的重音处理是为了表现“浪头”的效果(见谱例㈤),音乐在层层递进中酝酿着第三段中的饱满有力。但如果直接用力度来强调则容易使音头太硬,破坏过渡段整体的松弛感。此时如果把右手的力度换成左手的柔弦,柔中带刚的效果立刻得到体现。既起到了强调强拍的作用,又没有打破乐段的

整体氛围。一个小小的重音尚且需要人文关怀,又何况整首乐曲呢。

谱例(五)

在《大浪淘沙》的第三段中,现代版本的演奏大都以=130的速度作为标准,这使得乐段的情绪过于激昂语句过于急促,与主段深沉大气的风格不符,因此我认为,此段的演奏速度应以中速为宜。证据有二:⑴ 在阿炳的原声录音中,二段与三段的速度几乎没有太多的改变,只是依靠三段中力度的加强和显著的切分节奏给人以情绪上的递进感。因此,情绪的饱满不等同于速度的加快。⑵ 纵观整体,《大浪淘沙》是带有抒情性特征的文曲,刘德海先生在《每日必弹》的相关技术阐释中有过如下定义:文曲之“快”应为轻快,非戏剧性豪放性之“快”,快速度亦有“文”“武”之别⑦。所以,在快速度的把握上也要考虑“量体裁衣”。由此可见,把技术之“需”化作人文之“需”,把技术符号理解为情感需要,这样我们才可能更接近音乐之“本”。

《大浪淘沙》无疑是阿炳留给后人的一份宝贵的精神遗产,解读《大浪淘沙》,重新回到阿炳的“语境”弹奏《大浪淘沙》。以探技术之“实”,音乐之“美”,求自我之“真”,其“乐”无穷也。

①、② 许忆和,《阿炳的生活道理与艺术成就》,《中国音乐》1983年第4期

③ 冯光钰,《阿炳,阿炳——纪念华彦钧(阿炳)诞辰一百周年》,《人民音乐》1993年第11期

④ 樊祖荫,《“阿炳音乐”——非物质文化遗产中的艺术珍品》,《人民音乐》2009年第8期

⑤ 刘德海,《“阿炳来信”》,写于2002年7月7日,收于论文集《脑力操练篇》

⑥ 冯光钰,《阿炳,阿炳——纪念华彦钧(阿炳)诞辰一百周年》,《人民音乐》1993年第11期

⑦ 刘德海,《每日必弹》中《琵琶新思维99话题》第55问,上海音乐出版社2008年12月第2版

⑧ 谱例㈠至㈣均摘自《刘德海传统琵琶曲集》,山西教育出版社,1996年7月第一版