摘要:从西亚—南亚经西域—中原继而进入日本,琵琶作为一件典型的丝绸之路乐器,提供给我们两个基本视野,首先是丝路两端横向流布之间的关联或是差异;其次,在每一个地理空间与民族/文化形态的流动节点上,都留下了其历史纵深与社会分层意义上可供个案讨论的空间。以丝路流布关系为背景探讨汉地琵琶的华化过程,无论是从静态器物的角度,还是从活态表演的角度,当代中国通用琵琶与丝路其他地区与文明当中的同类乐器均有着较大差异,似乎意味着一种相对彻底的本土化再建构与实践。但不可忽视的是中国民间抱弹乐器对于丝路琵琶传统的延续,这令我们重审礼失求诸野的民间对于历史上文明交互与流变研究的意义。

关键词:琵琶;抱弹乐器;丝绸之路;用弦法

一、如何理解“琵琶”

琵琶在中国乐器史上的特殊意义,不仅仅因为它“本出胡中,马上所鼓”的渊源。与单字为名的本土乐器不同,“琵琶”是个典型的外来词,其语源有两说,一说来自于古波斯语Barbat,是萨珊王朝时期即有图像记载的梨形琴箱四弦曲项抱弹乐器,其中bar是介词,意为“基于”,bat为水鸭,Barbat的器名取其器形;一说来自于梵语Bharbhu,意为拨弦,器名取其演奏动作。汉语语境中的琵琶二字虽是音译,自汉代起百姓早已日称而不知其意,但历代书写中均赋予其发音以外的语义延伸。汉代将其写为提手旁的批把,意在强调“以手批把之”的动作,如“推手前曰批,引手却曰把”①,也有从其材质入手写以木字旁的枇杷;东传日本以后,又因其状似鱼而写作魮䰾②。到了魏晋时期,这个异写众多的音译词被冠之以双王头,从“琴瑟”属,使其从借音过渡到正式的汉语书写体系,“琵琶”汉字字形的演化恰是暗示了这一弹拨乐器在中国历史上累积的文化复合性及其逐渐华化的过程。

实际上,在中国历史上称之以琵琶的乐器有两种主要形制,一种为“盘圆柄直”的圆形琴箱,一种为梨形琴箱,后者又可分为波斯系四弦曲项与印度系五弦直项两类。而上述三种被称之以琵琶的乐器实际上都有各自的来源、形制与特点,因此,“琵琶”在相当长的历史时段当中是作为一众抱弹乐器的类称使用的,圆形琴箱者称琵琶③,梨形琴箱者称曲项琵琶、五弦琵琶(或直接称五弦)。唐以后,“琵琶”二字让渡为曲项琵琶的专称,当代所言之“琵琶”指的就由曲项琵琶演化而来的抱弹乐器。它一方面延续了丝绸之路历史传统,如梨形琴箱、四弦抱弹等等;另一方面,明清之际,在其由胡及汉,由北至南,从宫廷到民间的长期发展当中,曲项琵琶也发生了重大转型:曾经向后弯折近九十度的琴颈变得平直;演奏姿态从马上之乐的横抱转为竖抱,持拨击弦转为手弹,等等。至此,近代以来中国通用琵琶的基础形制与表演方式基本定型,曲项琵琶也完成了它从丝路传统到中原传统的转化。

——————

①刘熙:《释名·释乐器》卷七第二十二,北京:中华书局1985年版,第107页。

②《教訓抄·管弦物語·琵琶》记载:“琵琶者,魮䰾云云,鱼形也。”参见近藤瓶城:《史料通信叢誌》(拾貮),東京:史料通信協会,1893-1898,第40—44页,转引自唐卉:《唐女巫皆能弹琵琶”———琵琶西传东渡的精神流动探微》,《中国非物质文化遗产》2023第5期,第114—121页。

③汉魏时期,圆形琴箱者也称“秦汉子”“秦琵琶”,唐代以后体型较大者称为阮咸。

——————

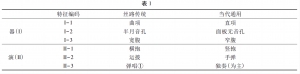

为了更清晰地表述某一乐器传统在历史流布过程中差异的形成,我们可以从器、演、乐、声四个维度,即乐器形制、表演方式、乐调乐律、声音形态来辨识其特征。基于文字和图像史料,我们可以直接观察到曲项琵琶“器”和“演”方面的改变(参见表1),依托于敦煌琵琶谱的解读来考订与重构音律乐调,而对于物理层面的“声响”与审美层面的“声情”,除了历代琵琶文学描写外,似乎并没有能够诉诸直感经验的凭据。

如果说古代中原汉地琵琶明显保留了更多周边文明的痕迹,当代通用琵琶特征的形成则是在不断去丝路化与持续本土化的调适中完成的。另一方面,从历史上相对粗略地看,中原汉地在直接承袭西亚琵琶传统的同时,又成为继续向东朝传播到日本的重要枢纽。在琵琶华化之后,作为当代中国“民乐”或是“国乐”代表的通用琵琶,在整个丝路东西两端的抱弹类乐器家族当中就显得有些殊异。抛开极易被地方性所塑造“乐”不谈,从器和演的层面来看,作为短颈抱弹类乐器,它既不同于西亚北非的乌德(横抱曲项)、也迥异于日本琵琶(曲项运拨),这是否意味着当代中国琵琶完全塑造了一个新的垂直传统,从而形成了与古老的丝路传统在某种层面上的“断裂”?特别是从西亚、中亚到日本的众多抱弹乐器依然不同程度上维持了丝路特征,如横抱、曲项、用拨等等,中国通用琵琶在整个丝路传播带上显得有些与众不同,似乎意味着一种相对彻底的本土化再建构与实践。但是,正如琵琶的历史多样性一样,通用琵琶是在专业领域以及大众化教育、表演体系中广泛传播而浮现于人们视野“表层”的一种类型,还有众多沉淀于民间、形态各异的琵琶,仍然持续演绎着中国琵琶的多样性。这些民间琵琶依托于中国南北各地不同的地方表演系统,更为重要的是,在这些“土琵琶”的身上,我们能够重新发现来自于丝绸之路的“洋传统”。

二、丝路视角下中国民间琵琶的基本特征

民间琵琶的流布覆盖了中国一半以上的地域。从黄土高原穿越中原腹地,从川甘高原到滇西北,从苏鲁豫皖交界地带到江浙平原,一直延伸到东南沿海闽南地区,多个民间歌种、曲种、剧种、乐种当中都有琵琶的身影。从“器”与“演”的特征观察,这一民间琵琶家族当中至少有陕北琵琶、川甘琵琶、纳西琵琶、闽南(南音)琵琶均在不同程度上与丝路历史传统有所连接。

——————

①唐代时琵琶的独奏艺术已经高度发达,换言之,独奏是琵琶技艺发展与艺术性向纵深发展的代表,但除了器乐化路径以外,人声与器乐合而为一的自弹自唱也是丝绸之路沿线抱弹乐器的重要表演形态之一。

——————

南音琵琶广泛流行于闽南方言区,在地方乐种福建南音中作为伴奏使用;曲项(I-1),保留了月牙音孔(I-2),宽腹扁圆(I-3),横抱演奏(II-1),一直以来均被视为唐四弦曲项琵琶的活态留存。为了凸显南音琵琶与通用琵琶相区别,二者还被分别称为“南琶”“北琶”。目前,南音琵琶传世实物个人所藏居多,管阁(乐社)与博物馆也有部分收藏,如东山县“御乐轩”馆阁所藏清代南音琵琶长96厘米,最宽处31厘米;泉州博物馆馆藏乾隆年间南音琵琶“落雁”长97厘米,宽34.4厘米,与日本正仓院所藏唐代四弦琵琶长度近似,宽度窄6—8厘米左右①,整体上偏瘦削。目前的南音琵琶与明清时期形制差别不大,与通用琵琶相比琴腹略宽。

云南丽江纳西族合奏乐中使用的琵琶体型更为阔大,长度可达108—120厘米,比杜佑《通典》中记载的“三尺五寸”(按唐制计算约等于107厘米)更长;宽度为40—45厘米,开月牙形音孔(I-2),宽腹形态明显(I-3),颇有唐代乐师罗黑黑所用之“大琵琶”之态;据笔者在丽江考察时所见,纳西琵琶除合奏中普遍竖抱外,私下弹唱时也有横抱的情况,有一定的任意性。川甘交界地带民间弹唱(如“南坪曲子”,II-3)所用的琵琶普遍横抱(II-1)运拨(II-2),不同于唐代所见的大拨,川甘琵琶的拨片拇指盖大小,用线栓于琴上。九寨沟县的琵琶历史上为了便于携带的缘故,体型普遍较小,笔者考察中所见存世时间近百年的琵琶实物长度为85厘米,而当代制作的琴体通长为89—96厘米不等,有愈发加长的趋势。

除闽南琵琶以外,民间琵琶尚未形成专业乐器标准化制作的手工业体系,这一点在陕北琵琶上格外凸显。陕北琵琶是陕北榆林、延安各县说书盲艺人自弹自唱的伴奏乐器(II-3),不同地方、艺人所使用的琵琶在形制、选材、制作工艺上没有统一标准,由木匠或盲艺人依据个人习惯制作,或因陋就简、因材制宜而成。因此,在“器”的特征方面,陕北琵琶具有非常鲜明的多样性,孔崇景将陕北琵琶分为鸭腹式、宽腹式(长颈)、窄腹式(短颈)、窄体梨形琴箱(短颈)、宽体梨形琴箱(短颈)五种器型。②尽管形态大小有所不同,但总体上体型较大,其中的宽腹式(I-3)与唐代琵琶的宽腹形态相比更为阔大。因其曲项特征(I-1)较为普遍,因此也一度被称为“陕北曲项琵琶”,其向后曲折的角度甚至会超过90度。演奏方法上,陕北琵琶以横抱(II-1)为主③;与川甘琵琶一样用小拨(II-2)弹奏。萧梅、孔崇景等人曾特别以内亚视角审视陕北琵琶,突出了它与北方草原游牧文明的地缘共生关系及其文化交往的历史状况④。更加重要的是,其对陕北琵琶用弦法与声音特质的描写,启发我们关注这样一个重要事实:尽管现有的历史材料只留给我们“眼观”的余地,并无任何可以“耳听”琵琶声音形态的直感材料,但现存民间琵琶却提供了从当代出发回溯历史之声的可能性。如果试图凭借感官经验拟构出丝路乐器在中原汉地奏出的弦外之音,对用弦法的考察就不可忽略。

三、“四根皮弦中安排”:汉地民间琵琶用弦法与丝路历史传统

20世纪80年代,研究者在田野考察中收集到一则书词,将陕北琵琶的外形作了拟人化描述:

四根银簪头上戴,铜心铁胆揣在怀;一对凤眼分摆开,四根皮弦中安排;九品四相十三柱,书匠唱曲抱在怀。⑤

——————

①日本奈良正仓院所藏四弦琵琶长宽尺寸分别为99.6/41.5,97/40.5,98.7/41.7,98.5/40.7,参见正仓院官网https://shosoin.kunaicho.go.jp。

②孔崇景:《陕北说书琵琶的多样性调查研究》,上海音乐学院2018届硕士学位论文。

③实际演奏中,民间艺人也有部分斜抱甚至竖抱。

④萧梅、孔崇景、张真瑞:《内亚视角下的陕北琵琶书》,《中国音乐》2018年第1期,第30—41页。

⑤李世斌:《民间曲项琵琶考察纪实》,《中国音乐学》1988年第3期,第43页。

——————

书词中涉及陕北琵琶特有的共鸣箱内响线、琴头上的四根弦轴及其所代表四根弦、品柱数量、演奏方式等。尽管凤眼(月牙音孔)在当代陕北琵琶上是选择性特征,但作为普遍性特征的曲项、运拨、横抱、宽腹,都是易于“眼观”的显著特点。值得注意的是,其中特别提到了“皮弦”,即用动物筋皮作弦材。据孔崇景的调查,目前陕北琵琶最传统的用弦有皮弦和肠弦两类,形成了两个不同流派。用羊肠、猪肠以及其他材质如尼龙弦、塑料弦、丝弦、钢丝弦的称为软弦琵琶,牛皮、羊皮制作的称为硬弦琵琶或牛筋琵琶,两种弦材的演奏手感与音响效果不尽相同。①动物弦的使用基于当地畜牧业与自给自足的小手工业,丝弦、尼龙弦、钢弦等则要依赖跨地域商业贸易,而对于粗硬的皮弦使用者来说,其受到自然地理生态与生活方式影响的弦材选择,与喜好硬朗雄健之声的审美倾向之间互为表里,也打开了我们拟构琵琶初入中原时因其独特弦材而带来的声音风格的听觉想象力。

历史上,中原地区弦材以丝弦为多,早在周代乐器分类法“八音”之“金石土革丝木匏竹”当中,“丝”已是弦乐器的专称,作为中原本土乐器代表的古琴就素有“削桐为琴,练丝为弦”的制材习惯。但在喜用丝弦的汉地,琵琶独有其以动物筋皮作弦材的胡乐传统。曲项琵琶在初入中原的南北朝时期即以鹍鸡筋弦作为代称,如南朝梁刘孝绰之所言“鹍弦且缀弄,鹤操暂停徽”②,北周庾信“三春竹叶酒,一曲鹍鸡弦”③等等。到了唐代,更有《乐府杂录》记载宫廷乐师贺怀智“以石为槽,鹍鸡筋作弦,用铁拨弹之”④。鹍鸡是一种大型水鸟,从记载来看,与石身、铁拨相配的鹍鸡筋弦必然具有相当程度的坚韧质地,而这硬铮铮似难以撼动之三种材质将会发出何种金石之声,依据如今通用琵琶的材质与奏法已难以想象了。有学者认为,(曲项)琵琶自传入伊始所使用的就是鹍鸡筋弦。鉴于宋人开始对这种弦材是否切合实际已经产生了质疑,鹍鸡筋弦在唐以后也已经成为一种传闻,这意味着宋代曲项琵琶已全部使用丝弦,胡乐琵琶的华化进程也进入关键的转折阶段⑤。

宋人没见过鹍鸡筋弦而疑之,不代表动物筋皮不能作为弦材使用。南宋《演繁露·卷十二》引用《大唐杂录》中“狗肠为弦,声甚凄楚”,《石林语录》中“丝弦不禁即断,故精者以皮为之”等记载推断认为“以皮造弦,不为无证”⑥,而对于当代求证者来说,陕北硬弦琵琶的琴声就成为我们窥听唐代胡风琵琶声音、情态的一种感官路径,并令我们与弹奏者的身体经验有所共感。在主要使用硬弦的陕西省延长县,艺人认为软弦琵琶太软不能弹,“我们的牛筋弦才是正宗的琵琶声”;而其他地区使用软弦的艺人则表示硬弦较粗,用劲大:“他们那个弓弦(指硬弦)怎么能弹动?”⑦这种弦材软硬程度带来的演奏差异,让人想起唐代号称琵琶第一手的乐师段善本与善用鹍鸡弦的贺怀智之事:“开元中,段师弹琵琶用皮弦,贺怀智破拨弹之,不能成声。”⑧皮弦粗硬不易发响,令贺怀智也无法弹奏出声,可见对力道、技艺要求之高。据唐代《朝野佥载》载,“太宗时,西国进一胡,善弹琵琶。作一曲,琵琶弦拨倍粗”⑨,可知也不是普通弦。

不仅仅是粗弦硬弦作此声响,在下拨时须费一番力气,曲项亦与之有关。按照《乐府杂录》的说法,曲项琵琶“便于急关”。丘琼荪先生对此有一番论证,认为急关指紧铰弦轴,使粗壮的大弦、筋皮弦在铁拨、大拨等疾风骤雨般的弹奏下不易松脱,将琴头向后弯曲九十度便有助于拉紧。⑩硬弦加运拨的材质与奏法,曲项与宽体的形制特色,使得历史上的曲项琵琶与当代陕北琵琶以其声响宏大,风格劲健的乐风而彼此呼应。

——————

①参见孔崇景:《陕北说书琵琶的多样性调查研究》,第20页。

②逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局1983年版,第1824页。

③赵建军、孙红梅、赵彩娟校注:《北朝诗校注》,天津:南开大学出版社2014年版,第364页。

④段安节:《乐府杂录》,上海:商务印书馆1936年版,第22页。

⑤参见曹川:《从琵琶用弦的演变看唐宋时期的胡乐华化现象》,《中国音乐》2014年第3期,第185页。

⑥程大昌:《演繁露》卷十二,《影印文渊阁四库全书》第852册,上海:上海古籍出版社1987年版,第168页。⑦萧梅、孔崇景、张真瑞:《内亚视角下的陕北琵琶书》。

⑧段成式:《酉阳杂俎》,北京:中华书局1981年版,第65页。

⑨张鷟:《朝野佥载》卷五,《朝野佥载辑校》,济南:山东人民出版社2018年出版,第116页。

⑩丘苏琼:《燕乐探微》,《燕乐三书》,哈尔滨:黑龙江人民出版社1986年出版,第366—367页。

——————

另一方面,丝弦对于丝绸之路的影响也是巨大的。正如波斯语Abrīsham一词同时指代丝绸与弦乐器所隐喻的那样,无论是从字面意思还是从历史实践上说,丝绸之路同时也是一条由东向西的“丝弦之路”①。在由东向西的历史流动中,丝弦与桑木成为西亚乐器制作的理想材料,产自中原的丝绸不仅作为轻柔华美的奢侈品风靡欧亚大陆,以丝制成的琴弦还以轻柔中略带暗哑的音色、细腻而富有弹性的触感,在很大程度上丰富了丝绸之路上弦乐器的声音景观与审美经验。至少从14世纪开始,古代波斯抱弹类乐器已经开始同时使用动物弦和丝弦,特别是将两种弦材混用在同一件乐器上。1355年问世的波斯语专著Kanzal-tuhaf中记载的弹拨乐器既有羊肠弦也有丝弦,如热巴卜(robab)的三组弦(每组两根)均由丝弦制成;而乌德(Ud)则使用了混弦———作者一方面在明确记录了乌德的五根琴弦bam,

由粗到细分别需要64股到16股不等的丝线拧结而成;但同时又借“智者”之口表示,低音弦(波斯语称为母弦

由粗到细分别需要64股到16股不等的丝线拧结而成;但同时又借“智者”之口表示,低音弦(波斯语称为母弦 )②最好用肠弦,以质地纯净为标准,母羊肠要优于公羊肠。乌德琴的低音弦Bam就是由羊肠制成的。③显然,当时的波斯抱弹乐器在用弦法上已经显示出两个标志性特征,一是复音定弦制,二是弦材混用。

)②最好用肠弦,以质地纯净为标准,母羊肠要优于公羊肠。乌德琴的低音弦Bam就是由羊肠制成的。③显然,当时的波斯抱弹乐器在用弦法上已经显示出两个标志性特征,一是复音定弦制,二是弦材混用。

复弦制在中国民间琵琶中也并不少见。陕北琵琶两弦定一音,四弦共两音,与之类似的是川甘琵琶,其中甘肃文县与四川九寨沟琵琶三弦定两音,甘肃康县四弦定两音。在笔者收集到的西南地区17个民族的55件抱弹乐器数据当中,至少有6个民族的15种抱弹乐器均存在复弦制,如苗族三弦月琴(弹琴)、苗族、彝族四弦月琴、侗族琵琶、傣族玎列、布朗族赛玎、壮族芒衣琴等。除此之外,复音弦制主要集中在蒙古族、新疆突厥语民族当中,如蒙古族火不思、维吾尔族热瓦普、弹布尔、柯尔克孜族考姆兹、塔吉克族赛依吐尔等。弦材混用也并不罕有,陕北琵琶至今仍有一件乐器使用两种弦材的情况,而延川地区仅存的一位琵琶书艺人,两根子弦(高音弦)用塑料软弦,两根老弦(低音弦)用羊皮硬弦。④其原因,一方面由于低音和高音两种弦所需要的粗细、质地、弹性有所不同,另一方面则是由于不同弦所承担的不同功能使然。以复弦与混弦两种用弦法为线索,可以将目光聚焦于新疆这一西亚和中原的中间地带进一步观察。

四、“其古乐器不可见矣”———清代以来维吾尔族抱弹乐器用弦法

(一)弦材—弦功能的对应关系

热瓦普是维吾尔族抱弹乐器,清代文献称其为“喇巴卜”。《皇朝礼器图式》(1759年)、《西域图志》(1782年)、《清会典事例》(1899年)和《清史稿》(1927年)等文献中均对其用弦法有所描述,内容大致相同,均包括了弦材/弦数、不同弦材所承担的功能与奏法,如《皇朝礼器图式》所载“丝弦五,铁弦二”“以木拨弹丝弦,应铁弦取声”;《清会典事例》“以丝弦五系曲柄之轴。钢弦二系直柄之轴”“以手冒拨指,弹丝弦应钢弦取声”等,其中对丝弦数量的记载一致,均为五根,金属弦的数量与材质略有差异,但金属弦与丝弦混用比较清晰。与其他记载不同的是,《西域图志》特别记录了定弦音高:“一弦为合字,二弦三弦皆为乙字,四弦五弦皆为工字”,可知其五根丝弦中除第一弦外,其余四根弦二、三弦定一音,四、五弦定一音,如果以“上”字为dol,则定弦为sol-si-mi,五弦三音,且不同弦材对应了不同的弦功能:丝弦用于演奏,金属弦用于产生共鸣。也就是说,清代热瓦普在用弦上兼具混弦、复弦,并且混弦材质与弦功能有明确对应关系。

——————

①参见柘植元一:《丝绸之路乐器的东渐与西渐》,周耘译,《音乐研究》2021年第1期,第63页。

②这种叫法很难不让人将其与中国西南民族的类似观点,如侗族多声部观念中将低音声部视为“母音”,高音声部视为“公音”进行类比。

③参见Gen'ichiTsuge,“Musical Instruments Described in a Fourteenth-Century Persian Treatise‘Kanz al-tuhaf’,The Galpin Society Journal,March 2013,Vol.66(March 2013),pp.165-184,255-259。

④萧梅、孔崇景、张真瑞:《内亚视角下的陕北琵琶书》。

——————

当代维吾尔族萨塔尔为弓弦乐器,但清代时却是一件弹拨乐器。与热瓦普一样,其混弦-复弦制的历史用弦法也非常明确,如《御制律吕正义后编》(1746年)记载“丝弦二……双铜弦一,单铜弦六,应丝弦以取声”①;《西域图志》“丝弦二,双钢弦一,单钢弦六”“以左手按丝弦之线围,以右手背拨指弹之,应钢弦以取声”;《清会典事例》“绾丝弦二。面三轴……绾钢双弦一,单弦六”“右手冒拨指。弹丝弦,应钢弦取声”等等。《西域图志》还特别谈到其定弦为“丝弦二,大弦应合字,小弦应上字”,可知两根丝弦定二音,sol-do定弦;“双钢弦一,单钢弦六”则明确表示萨塔尔丝弦和钢弦混用,且双钢弦系于一轴,即钢弦为复音定弦。因此,清代时期作为弹拨乐器的萨塔尔也是复弦—混弦制乐器,并且也具有演奏弦(丝弦)—共鸣弦(金属弦)的弦材—弦功能对应关系。另外,上述记载中的弦材只有丝弦和金属弦,并不见动物弦,这一问题将在下文中讨论。

(二)用弦法演化之疑

在成书于1911年的《新疆图志》当中,编撰者以一种民族志式的记录描述了维吾尔族民俗生活。之后,在回顾了《西域图志》中回部乐器用弦法后编撰者表示,当时所见的弦乐器统一弦材与《西域图志》混弦的记载不相符,因此有了“今所见者皆寻常乐器,其古乐器不可见矣”的感叹:

三弦谓之拉瓦普,两弦谓之色哈,铜弦谓之弹普,丝弦如琵琶者谓之斗塔,如洋琴者谓之喀拢。男女当筵杂奏唱歌,女子双双逐队起舞……每岁四五月晴燠少雨,即赛神。树下河滨,征歌演剧,男女杂坐,车服炫奢。缠民男则卖浆,张帘幄,擿杜达、状类阮咸,以木属之,铜弦二。探布,铜弦四。按《西域图志》:回部乐器有哈尔札克,状类胡琴,马尾弦二,铜弦十。喀尔奈,状类洋琴,铜弦十八。喇巴卜,丝弦五,铜弦三。色塔尔,状类二弦,丝弦二,双铜弦一,单铜弦六。无纯用铜弦者,亦无专用铜弦而成声者。疑今所见者,皆寻常乐器,其古乐器不可见矣。②

在这段描写中,编纂者所记载之弦乐器均为单一弦材,如用铜弦的弹普/探布(弹布尔)、用丝弦的斗塔(都塔尔),与西域图志中普遍存在的丝弦+铜弦的混弦制均不相同,这似乎传递出一个信息,即20世纪初期的回部弦乐器(包括抱弹乐器)已不再使用混弦。

上文曾提及,鉴于不同乐器用弦法类型,混弦的实际效用有二,一种是区分高低音弦,一种是区分演奏弦与共鸣弦两种不同的弦功能。实际上,清代文献中明确提到混弦的乐器都设置有共鸣弦,属于第二种类型,而在《新疆图志》中提到的乐器大多并无共鸣弦。在这类乐器上,混弦并不是普遍性特征,而是选择性特征。另外,从当代维吾尔族抱弹乐器的整体状况来看,其地方多样性非常突出,呈现出鲜明的个体差异。不同地区热瓦普的弦数不一,根据段蔷的记录,当代南疆、东疆等各地民间热瓦普多达二十多种,弦数从单弦制的三弦、七弦到复弦制的四弦、五弦不等,除此之外,刀郎热瓦普与哈密热瓦普均设有共鸣弦,也保持着软弦(肠弦、丝弦)—硬弦(钢丝弦)的混弦制③。因此,《新疆图志》提到的“三弦热瓦普”与《西域图志》中五根丝弦作为演奏弦,三根钢弦作为共鸣弦的热瓦普应为不同的地方乐器形态,那句看似充满历史动态意识的“其古乐器不可见矣”的感慨,实则源出于对民间多元乐器形态的未知,甚至是一种基于官方修志角度对于民间有意或无意的忽视。笔者曾谈到,如果弦材演化伴随着的是混弦的消失,将带来维吾尔族乐器在弹奏手感、声音特色与音色审美方面发生的改变④。但在某些地方传统之下,即使是不带有共鸣弦的热瓦普,也基于表达低音与高音不同音色的的诉求而使用混弦,如目前喀什、莎车和库车的Chaplima热瓦普⑤以及哈密热瓦普均以不同弦材维持不同的声音特点。

——————

①《律吕正义后编》此处将萨塔尔的弦材—弦功能对应关系写为“应丝弦以取声”,与其他以金属弦作为共鸣弦的记载不一致。

②袁大化修,王树柟等纂:《新疆图志》,上海:上海古籍出版社1992年版,第14页。

③参见段蔷《中国·新疆民族乐器制作图鉴》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社2009年版,第17—25页。④徐欣:《语词与历史:晚清民国新疆行记中的“偎郎”》,《中央音乐学院学报》2021年第3期,第57页。⑤意为“拼接式热瓦普”,指共鸣箱背板为拼接而成,又称改良热瓦普。

——————

与之类似的是,清代文献中记载的大量维吾尔族乐器均使用丝弦、金属弦而不用动物弦,尽管其时具体情况不得而知,但从学者记录的维吾尔族弦乐器弦材情况来看,至少到20世纪中期,动物肠衣弦的使用是较为普遍的①,钢丝弦、尼龙弦的普及是近半个世纪以来的事。

结语:回归地方性

本文重点论述的一众民间抱弹乐器,以其带有丝路传统特征的形制、演奏与用弦,在每一个地理空间与民族/文化形态节点上都留下了历史纵深与社会分层意义上可供讨论的空间。《西域图志》《新疆图志》等文献过于粗略地勾勒回部抱弹乐器的某一历史线条,以至于编纂者将地域小传统的用弦差异误读为整体性的历史变迁,这也提示我们,对于中国琵琶的认识、或者更准确地说,对于历史上不同渊源的抱弹乐器进入中国、四弦曲项琵琶逐渐内化为当代民族乐器之代表这一古今关系的认识,需要参照的不仅是精英化、专业化、乃至标准化的一元传统,更要将视野投向民间层面鲜活自在的器乐表演所构成的多元体系。无论历史上的汉地琵琶还是当代琵琶,抑或空间上的中国少数民族乃至周边文明中的抱弹乐器,都难于仅仅以某种主流或单一中心的视角来理解。

以器、演、乐、声四个维度去观察抱弹乐器在丝路流变中的脉络,用弦法不仅仅是物质形态问题,更与演奏方式、旋律形态以及声音风格息息相关。对于音乐史研究而言,通过用弦、演奏与器型构造上的一致性,当代中国广泛分布的民间琵琶还为我们追问其历史声音形态提供了基础,从而以活态表演与声音去钩沉、乃至切实地捕捉那些掩藏于历史无形之处的声音史与感官史。所谓回归地方性,并非要把标准化乐器重新拉回差异化的民间乐器实践与地方语境当中。就像黄翔鹏先生曾感慨的那样,“只有从活生生的音乐实践中研究现在有的传统音乐材料,进行历史的和形态学的探索,才有可能追源溯流,力求接近历史的真实”②。民间琵琶这“活生生的音乐实践”,无疑将把人导向对于历史声音体验、审美体验以及身体体验的回归,从而使我们能够在发现理性与客位的历史以外,探索一种主体经验意义上可以被感知的历史。

——————

①张鷟:《朝野佥载》卷五,《朝野佥载辑校》,第116页。

②黄翔鹏:《开拓新的研究领域》,《人民音乐》1980年第7期,第9页。

——————

作者简介:徐欣,上海音乐学院音乐艺术研究院研究员。

基金项目:国家社科基金艺术学重大项目“中国少数民族器乐艺术研究”(21ZD20)。