摘要:自琵琶音乐迈入20世纪的创作新篇时,大量的西方思维涌入同时也使得它开始告别传统音乐风格,并迈入现代音乐风格之中。在演奏中,由于传统曲目与现代曲目的演奏技巧、风格大相径庭,常常会令人产生如现代琵琶作品是否能拥有中国传统音乐韵味、中国传统音乐美学思想又将如何在现代作品创作中进行实践的疑惑。《秋月吟》是陈音创作于2008年的琵琶作品,是现代琵琶作品中以“写意”为主题的代表作之一。本文以《秋月吟》为例,以演奏经验与中国传统音乐美学的理论结合乐曲进行分析。通过音乐结构塑造形象之美、音乐旋律塑造线条之美、音乐韵律塑造意境之美三个方面论述了中国传统音乐的美学思想在现代琵琶乐曲创作中实践的可行性,得出在“全球化”思维下现代琵琶创作的多种方式,探讨现代琵琶音乐发展的新契机。

关键词:琵琶 中国传统音乐美学 琵琶演奏 意象化探究

琵琶是中国传统乐器之一,其创作及演奏的风格都蕴含着中国传统音美学的思维逻辑。在传统曲目中,乐曲创作风格上区别为写实和写意,写实以《海清拿天鹅》《十面埋伏》为代表,写意的曲目有《月儿高》《夕阳箫鼓》等。在写意的曲目中,通过多种手法塑造我国传统音乐美学中特有的意象化,以强调对曲目内在的人文精神探究。“意象”一词最早可追溯至《周易》的“立象以尽意”。在管建华的《中国音乐审美的文化视野》中将意象简要解释为“意为意境,象为形象”。①在乐曲创作中,可以理解为以旋律塑造音乐的线条之美,以意象塑造音乐的意境之美。

20世纪以前,琵琶艺术在唐朝及清朝经历了两个发展高峰,分别完成了从外来乐器到本土乐器的转变及演奏形态的转变。②进入20世纪后,琵琶艺术开始从只演奏传统风格乐曲的乐器,逐渐转变为能演奏当代创作风格乐曲的传统乐器。随着西方音乐创作思维的涌入,不少中国作曲家开始尝试将西方音乐创作技法与中国传统音乐审美相结合,不少具有当代创作风格的琵琶乐曲不断涌现,拓宽了琵琶的演奏风格范围。产生了许多令人喜闻乐见的作品,如《诉—读唐诗<琵琶行>有感》《春雨》等。在当代琵琶乐曲的创作中,将中国传统音乐的美学观注入其中,既能使乐曲拥有鲜明的民族性,又能将西方的创作技法融于其中,体现其创作的技巧性,是不少作曲家喜闻乐见的创作手法。

陈音是我国当代的著名琵琶演奏家、作曲家,中国广播民族乐团首席,国家一级演员,中国音乐家协会琵琶委员会副会长。其创作的《山之舞》《秋月吟》《草原行》等曲目都已成为琵琶曲中的经典曲目。乐曲表现了曲作者在寂静的月夜中,思绪起伏、内心强烈的矛盾冲突以及对往事的无限追忆、怀念之情。其中既展现了吟诵的曲调、哀怨的歌声、亦有描绘翩翩起舞的场面。陈音在创作该曲时吸收了现代音乐元素,同时在演奏方面运用了传统的演奏技术技巧,因此新旧两种手法的交融使得乐曲极富韵味。

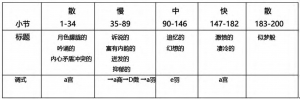

乐曲《秋月吟》运用了中国传统大曲的“散慢中快散”结构(图1),以中国传统乐曲结构为基础,结合西方和声技巧与琵琶特有的音色,突出乐曲所描绘的意境之感,是当代以“写意”为主题的琵琶曲中较为出色的代表作之一。“吟”是形声字,《说文》中说:“吟,呻也,从口,今声。”“吟”字是由“口”字和“今”字构成,“口”表义,其形状像是张开的口型,表示开口呻吟,“今”表声,本义是有节奏的吟咏、吟诵。后由本义引申为叹息,也指中国古代能吟唱的诗歌体裁。在琵琶的演奏技法中,“吟”也指吟揉的技法,是一种以左手按音的揉弦变化而使琴弦产生规律变化的一种演奏手法,多用于乐曲中对于内心情绪的表达片段。因此,从本曲标题中就可以感受到曲作者的创作意图,表明乐曲是秋天的月夜下,对人生、世间万物的咏叹和吟诵。

图1

一、以音乐结构塑造形象之美

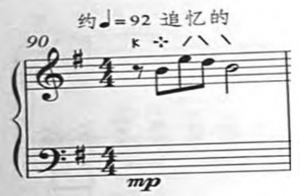

在乐曲结构中,“意象”主要通过标题音乐的使用及乐曲段落的衔接安排中体现。乐段的每个标题都与乐段情绪相契合,在乐曲的中板(90—146小节)中将意象化寓于标题的使用之中,该乐段中的两个标题分别为90至115小节的“追忆的”,116小节至122小节的“幻想的”。两个标题的使用都对乐曲的演奏及理解起到了引导的作用。在中国古代琴论中,就有“音从意转,意先乎音,音随乎意,将众妙归焉”的记载,意思是在弹奏的过程中,音乐的内容先于音乐旋律表达出来,演奏前就能从谱面的标题、注解等文字内容上表达出来,而音乐旋律的表达始终都是随着乐曲内容而展开,所有的技巧、旋律都是为了表达出音乐的内核的服务。如果一首乐曲没有内容上的表达,那这首乐曲就会过于浅显而“索然无味”。因此《秋月吟》对于标题音乐的使用,一定程度上增加了乐曲内核的人文内涵,使得在音乐演奏之前,就能通过文字感受到乐曲想要表达的内容,其后的音乐旋律则能准确地围绕音乐内容而展开。“追忆”乐段中,大量使用的弱起节奏在听觉上给人以“欲说还休”之感,乐句的变化重复与标题的“追忆”相呼应,在乐句的反复变化之中营造出追忆往事的氛围。“幻想”乐段中,整段使用泛音的演奏手法,塑造出与标题相呼应的空灵之感。由于标题音乐的使用,乐曲中各个乐段都具有一定的独立性,在将各个乐段串联的过程中,作者也运用了一些巧思。《秋月吟》中最常使用的即为“承递”的创作手法。李西安在《中国民族曲式》中对“承递”为后一部分的开始与前一部分的结尾相同,乐句间相互形成了承前启后,一环扣一环的形式,使得乐段衔接更为紧密。③在乐曲散板与慢板衔接中,就将前一乐段的尾音作为新乐段开始的第一音,“承递”的使用使得乐段的衔接更为自然且有关联。

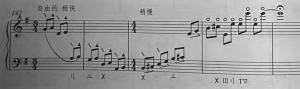

从一开始的散板渐进,到慢板及中序的诉说,再到快板情绪的迸发,最后再以散板淡出。情绪随着乐曲内容而变化,使得乐曲情绪形成一种具有动力地、渐进渐强的线性运动轨迹。在这个运动过程中,乐句结构不似西方音乐一样重视乐句的规整和节奏布局的均衡,而是以“呼吸”作为串联全曲与划分乐句的关键。例如在乐曲中序与快板的衔接中,通过一段自由的琶音,从快渐慢,以欲扬先抑的手法将乐曲从抒情的写意描写中进入快板的情绪迸发中。(图2)在这一乐段中,“呼吸”作为划分乐句的关键,将大段的琶音根据呼吸的变化划分为两个具有对比性的乐句。“呼吸”如同一根线,将不规整的、对比强烈的乐曲串联成一个整体,将中国特有的“意象”融入进了乐曲结构之中。

图2④

二、以音乐旋律塑造线条之美

中国传统音乐向来崇尚以音乐抒发对万物的感怀,在《乐记》中就有“乐者,音之所由生也,其本在人心之惑于物也”的讨论。⑤在乐曲之中,情绪的表达是乐曲表现其音乐内核的方式之一,细微的情感变化能通过线性旋律的特点显现出来。例如音量的强弱对比、对音的吟揉及速度的快慢变化等方式。刘承华在《中国音乐之“韵”的人本内核与形式生成》中认为传统音乐的线性思维是以单线横向思维为特点,通过吟、揉、绰、注等手法改变音的张度或以音的位移而改变弦的长度,以音高的变化使点状音迹变为线状音迹,这些音的线化进行和线状音形,是传统音乐之韵的存在基础。⑥

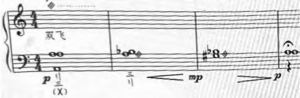

在散板(1—34小节)部分以双飞技巧做引,连续的音程级进配以旋律的强弱变换奠定了全曲凄凉、忧伤的风格基调。(图3)节奏上以4/4、3/4、2/4、7/8几个节奏型的交叉使用,速度从46逐渐加快至168,将节奏的多变暗喻内心的纠结与挣扎,音乐氛围逐渐增强。第10小节采用降五级的重属导和弦,使得音乐充满冷清之感。第15至24小节慢起渐快,以力度及节拍的交错变化将乐曲情绪推向一个小高潮,这一乐句以强力度的扫弦结束,使音乐情绪戛然而止,随后紧接的快速乐句以7/8拍、4/4拍的不断交替与180的速度与之前的音乐情绪产生强烈的对比,来表现内心的矛盾冲突。其中每个音都采用重音的演奏方法,独立而又连接,体现了琵琶独具特色的点状音迹的音色特点,又表现了点状音迹连接为线状音迹的过程。

图3

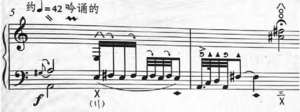

慢板(35—89小节)部分为主题段落,是带有转调的单三部结构。以35至40小节做为全曲动机并不断进行变化重复。(图4)第44至57小节将动机乐句高八度模进,第51至57小节为该动机的第二次变化重复,在琵琶三、四弦以低一音域奏出,并在55至57小节转调重复。58至77小节为单三部曲式的中部,速度不变,调性转入D商。以迸发的情绪将乐曲情绪推向高潮。78至89小节为A部(35—57小节)的变化再现,A’乐段主要变化在于对A乐段进行了缩减,并用泛音演奏技法演奏,使旋律似如虚无飘渺的云雾,仿佛是在激情地诉说后冷静回顾自己的心绪而发出的感叹。

图4

中序(90—165小节)为全曲的抒情段落,e羽的调性中通过对变徵音的运用,使得乐曲带有宫廷雅乐的风格,华丽而又清冷。旋律线条流畅,突出琵琶的线性色彩。这一乐段中,通过对弱起节奏和切分音的运用,使得乐曲听觉上有一种“欲说还休”的美感。乐段中部加入了泛音乐句,但作者没有对其进行乐句划分,对于演奏者而言,泛音乐段的即兴性更强,可以根据情绪的变化对乐句进行或快或慢的速度变化以及进行不同的乐句划分。

快板(147—182小节)为快板乐段,连续的16分音符及强有力的扫拂将乐曲推向高潮。160至162小节为引子乐段中双飞技巧的引申乐句,在快板乐段中再次引用前段素材,使各乐段中各个素材各自发展的同时也相互呼应。这一乐段中的吟揉有别于抒情乐段的吟揉技法,前者是为迸发的情绪,后者则是柔美歌唱的抒发。在这一乐段中的吟揉,需要在音量及速度上进行夸张化的表现,吟揉速度由慢渐快,并且音量也随之增强。

散板(183—200小节)为再现乐段,将主题乐段的材料进行变化再现。刘承华在曾在其文章中提出“声音本身不是目的,由声音引导而进入心理的体验和生命的共鸣,才是音乐审美的真正目的。”⑦因此再现乐段的出现,是在创作者抒发了情感后,回归本心时对生命的提问。将主题句以泛音的形式演奏,既呼应了主题,又描绘出似梦的意境。仿佛是在抒发了情绪后,在平静的心绪下,再次对自己、对世界提出了疑问,虽问题相同,但心态、境遇早已发生变化,就如同人生一般,同样的事情在不同的时期就会产生不一样的心态及看法。第191至196小节运用左手在三四弦的打带技巧,音色与前句的空灵音色相区别,仿佛是沉浸于似梦的意境后逐渐清醒过来,感悟到哪怕身处这云雾之中,却也终有一天能够“拨云见日”,“守得云开见月明”的感悟,与前句泛音所营造的似梦意境形成对比。

在《秋月吟》中虽然运用了西方的作曲技法,但仍以塑造旋律线条为主要目的,“适听性”是乐曲的主要追求之一。这一点与我国传统的音乐美学不谋而合,《秋月吟》中多以不规整的乐曲为主,主要是由于在进行重复时,在气息及情绪上产生了变化。例如在主题旋律上的重复,如果乐曲以乐句的旋律、情绪相同为主,乐曲就过于机械,缺少韵味美感;当乐曲以旋律线条为主,强调情绪的变化,那音乐就会自然而然地充满意韵之美。

三、以音乐气韵塑造意境之美

中国传统音乐中,擅长“以韵塑形”。朱良志在《中国美学十五讲》中提及“中国艺术以气韵为尚,体现出对‘生生而有节奏’的生命精神的追求”。⑧生命是富有节奏与活力的,气韵也是灵动的、具有活力的,这是一种对于音乐精神的追求。“气韵”的内藏于心,外融于形。气韵无法言说,只能通过音乐的外在形态去理解,但又不能过于依赖其形态。因为气韵需要心领神会的理解,是生命对世间的感悟,它通过音乐这一形式展现出来,当动与静相结合时,从乐曲的静态中感受流动的气韵,使得固定的形态获得了生命力。

令音乐形式获得气韵的前提,是要在创作中由心而动,以内心的直觉带动乐曲的发展。王国维的《人间词话》中写“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界。”⑨西方音乐注重对人物、事件的物化描写,中国传统音乐则注重于曲目背后的人文精神探究。推动乐曲发展的动力是内心对音乐的一种内在力量,正如管建华在《中国音乐审美的文化视野》中认为中国音乐中对声音的物质性感受的认识往往是一种从人体出发的感受,即重视心理的直觉整体把握,他强调在对声音的理解中要注重音乐声音与人心相对应的关系。⑩《秋月吟》中,以内心的直觉作为创作的动力源泉,将景与情感相融合,通过借景抒情与动静相结合的方式,使得死板的音乐形式获得了生动的气韵,以气韵塑意境之美。这一点主要体现在乐曲中散板与余音的使用及虚实对比的结合中。

乐曲中对散板的使用,体现了中国传统审美中对“空白”的重视。“空白”赋予了时间思考的能力,在静止的乐音中,生命对于世间万物的感受便自然而然地流露出来。散板的节奏具有弹性和不规整性,在演奏时会给人以自由、宽阔的音响效果,散节拍给音乐以含蓄的深度与扩充的广度,在思维中表现为“声尽意不尽”之感。钱茸在《试论中国音乐中散节拍的文化内涵》中认为“散节拍所创作的“空白”是导引思绪的精神装载,它使得事件与空间精神化。”⑪余音的使用主要表现为对余音的变化和延长音的使用,乐曲中以此塑造音乐的空灵形象。通过将吟揉的速度逐渐加快、音量与之成反比的方式,让音量与吟揉产生强烈的对比,听觉上给人以音乐逐渐飘远的宽阔感,使得乐曲韵味连绵而悠长,与该乐段的标题“吟诵”相呼应。散板中第5至8小节通过大量的推拉音,(图5)在余音上做吟揉的处理。演奏者的内心变化随着吟揉速度的增减而传递出来。吟揉速度越快,越令人感到揪心及挣扎,听觉上给人以连绵之感,虽乐音结束,但在余音上的吟揉也使得音乐意境得以保留。这一乐段中,“留白”不仅体现在余音的吟揉上,还在余音的无限延长中。散板乐段中的每个乐句结束时都有无限延长的符号,(图6)在演奏中根据情绪的变化,运用“呼吸”巧妙地过渡至下一乐句,似静止却又如溪流涌动般发展,在余音中体会“大音希声”的意境。

图5

图6

乐曲中强调虚实的结合与对比。例如在乐曲主题的再现中,作曲家将主题段落中空弦的旋律变化再现为用右手敲击面板的非乐音性乐句,并且进行多次变化重复,将人工泛音、左手打带音技法及右手敲击面板的非乐音技法相结合,使得音乐中的虚实对比更为强烈,营造梦境与现实的对比,虚实结合,动静皆宜,在虚空的环境中将乐曲的意境延伸开,塑造意境之美。

乐段中通过反复出现以带有推动感的弱起及切分的节奏型来推动乐曲的前进。切分、弱起等节奏型中弱起的音由于时值短,表现出的音乐有一种“不平衡”之感,听觉上有向前推进的感觉。弱起节奏及切分节奏型常应用于律动感较强的音乐风格之中,这一种不平衡的感觉区别于西方音乐中规整的音乐划分,打破了人们心中对于音乐的常规期盼,常令人感到意外之喜。在乐曲《秋月吟》中常与“摘音”或空弦相搭配,(图7)摘音及空弦的应用,则使得乐句像是在模仿人的呼吸,一顿、一吸仿佛是主角充满感情地在对他人诉说自己人生的感悟及情感,不平衡的节奏型就像人在激情诉说时呼吸的急促、平缓变化,听觉上形成一股有力的推动感,使得乐曲在丰富的变化中有着源源不断向前的推动力。

图7

四、现代琵琶乐曲创作中意象化探究

通过对《秋月吟》音乐结构、音乐旋律、音乐气韵的分析,我们也能看到中国传统美学对于当代人的审美影响。在中西音乐交融发展的21世纪,传统音乐美学作为中国特有的美学审美思维,在现代琵琶创作的方方面面仍能窥探一二,说明这一种审美思维早已深植于每一个中国作曲家的内心,从音乐结构、音乐的人文内涵与乐曲音韵等方面中展现出来。这不仅需要作曲家对中国传统音乐有深入的了解,更需要有强大的中国文化底蕴,这是一个需要厚积薄发的过程。因此,《秋月吟》在运用西方音乐技巧的基础上,仍能具有丰富的中国传统音乐美学的审美特点,将当代音乐与传统审美相结合,在把握传统与现代的“度”上把握得恰到好处,这是十分难得且值得发扬的。

传统琵琶乐曲的创作大多是以单线条的旋律为主,少量和弦为辅,整体乐曲以抒情为主要目的,不会刻意设置快速乐段及琶音乐段的使用。但在《秋月吟》的创作中,作曲家对其进行了西方音乐思维与中国音乐美学相结合的尝试。西方的音乐思维体现在乐曲对和弦使用及变化音的使用;在衔接段落以大量的琶音,以带有“炫技”色彩的连续音程进行突出其乐曲的现代感;在引子部分,以半音音阶的级进音程进行,为乐曲增添神秘感及现代感。而在现代的琵琶创作中,将西方音乐创作思维的基础上配以中国音乐美学的审美思想,两者也可以达到相辅相成的关系。例如在《秋月吟》的音乐结构中,通过对传统音乐中标题音乐的使用,以文字作为乐曲情绪的引导,在音乐之前就能通过文字的形式,准确地表达作者的想法及主要的情绪氛围,同时也提高了乐曲的文化深度,使得其拥有了深厚得文化内涵;在音乐旋律中,大量具有现代音乐色彩的和弦、琶音的使用使得乐曲充满了现代感,但通过“吟”“揉”等技法,将内心情绪的细微变化通过琵琶特有的线性色彩体现出来,内心的情绪通过吟揉等技法得到了释放,增添了中国音乐的韵味;乐曲中所采用的泛音段落为乐曲增添了空灵、飘渺的色彩,与乐段的乐音产生了虚、实的对比;在追求音乐的气韵方面,以内心的直觉作为创作的动力。通过对散板与余音的使用、和对虚实结合的实践,都使得音乐“活”了起来,从而获得了气韵,乐曲整体获得了中国传统音乐的审美特点;在主题段落中,大量的弱起、切分节奏,区别于传统琵琶音乐节奏中规整的特点,以听觉上所带来的“不平衡”感推动听众情绪的前进,也使得乐曲拥有了源源不断的推动力以促进乐曲的前进。

由此可见,在当代琵琶音乐创作中,中西音乐风格虽仍有巨大的风格差异、理念差别,但当中国传统音乐元素与西方现代音乐元素开始相融于创作之中时,两者鲜明的特点却能碰撞出新的火花,两者如同缠绕的藤曼,紧密相连但又相互区别,在相互融合的同时也开辟了新的生长方向。因此在新时期的琵琶音乐创作中,中西音乐的相互借鉴、使用并不是意味着“对抗”,而是通过“合作”迸发出新的创作火花。《秋月吟》中的敲击面板等当代音乐演奏手法及西方和弦等创作技法的使用,也能成为传统音乐审美中新的“意象”,从而营造出意境之美。这也意味着,在我国现代琵琶乐曲的创作中,传统音乐审美与现代音乐技巧相结合的可行性。《秋月吟》的成功是中国传统乐曲结构与西方和声技巧的巧妙结合所带来的,也是琵琶音乐发展的新契机,寓意着琵琶创作不再局限于“传统”和“现代”的两道命题,两道命题的成功结合是琵琶音乐不断推陈出新的新动力,也是中国传统音乐的美学思想在21世纪“全球化”热潮下进入新发展的体现。在新一阶段,通过将中国传统音乐美学与西方音乐思维的结合,碰撞出新的火花,为琵琶艺术的发展增添色彩,推动现代琵琶乐曲创作的新进程。

注释:

①管建华.中国音乐审美的文化视野[M].西安:陕西师范大学出版社,2006.

②刘再生.我国琵琶艺术的两个高峰时期[J].音乐艺术,1982(3).

③李西安,军驰.中国民族曲式民歌、器乐部分[M].北京:人民音乐出版社,1985.

④陈音.陈音琵琶谱[M].北京:北京环球音像出版社,2015.⑤《礼记·乐论》.

⑥刘承华.中国音乐之“韵”的人本内核与形式生成[J].艺术百家,2022,38(2).

⑦刘承华.中国传统音乐美学的研究(上)——我的理解、思考与论述路径[J].音乐文化研究,2021(1).

⑧朱良志.中国美学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2006.⑨王国维.《人间词话》[M].北京:人民文学出版社,2018.

⑩管建华.中国音乐审美的文化视野[M].西安:陕西师范大学出版社,2006.

⑪钱茸.试论中国音乐中散节拍的文化内涵[J].音乐研究,1996(4).