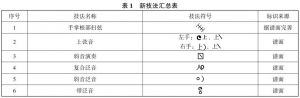

摘要:自改革开放以来,琵琶音乐的创作进入繁荣期。在海内外作曲家与琵琶演奏家的共同努力下,新的琵琶作品如雨后春笋般涌现,随之琵琶的演奏技法也得到了空前发展。20世纪80年代以来出现的45种琵琶新技法,可分为单一乐音类、特殊音效类、传统技法拓展类及新组合类四个类型。对这些新技法进行归纳梳理与研究,规范其符号标识,并对其发展趋势做出展望,为琵琶演奏与教学实践提供学科规范与学理参考。

关键词:琵琶;演奏;新技法

演奏技法是琵琶音乐表现的重要载体。音乐语言与技术手段的发展相辅相成,对作品演绎的风格、意境及流传有着至关重要的影响。20世纪80年代以来,中国琵琶音乐的创作步入高峰期,随之产生了许多新的演奏技法。围绕这些新技法进行系统地梳理与研究,对于琵琶音乐作品的创作、演奏及教学具有重要的理论意义与现实意义。

改革开放后,中国以更加积极主动的姿态对外传播传统文化,同时也吸收了其他民族的优秀文化,呈现出大发展、大繁荣的文化气象。在新的文化环境影响下,“西学中用”的思想得到进一步的发展。同时,在一批知名的海内外琵琶演奏家和作曲家的共同努力下,琵琶音乐呈现出多元化发展,步入了继隋唐和清末民初后的又一个重要发展阶段,在琵琶音乐的发展史上留下了浓墨重彩的一笔。

受世界各类现代艺术及音乐观念的影响,中国琵琶演奏家和作曲家们从作品的艺术风格、音乐意境、曲式结构、音色音响、演奏技法等方面寻求突破与创新,试图丰富琵琶的音乐语言,增强其艺术表现力和舞台渲染力,对琵琶音乐的发展产生了积极的推动作用。非传统演奏法和非传统记谱法的综合运用,使得琵琶音乐在传统与现代的融合中,拓展出更大的艺术发展空间,在民族音乐的舞台上独领风骚。

据笔者粗略统计,自20世纪80年代以来,与琵琶相关的代表性作品有近200首,其中包括独奏、重奏和协奏等多种体裁,极大地充实了琵琶音乐作品的文献,为琵琶专业学科的演奏与教学打下了重要的基础。

在这些新作品中,与新技法相关且有广泛影响的作品有:朱践耳的《玉》;刘德海的《春蚕》、《老童》、《秦俑》、《天鹅》、《一指禅》、《滴水观音》、《喜庆罗汉》、《乡土风情篇》(含《踏青》《磨坊》《纺车》《陀螺》《滚铁圈》《杂耍人》《不倒翁》《木鸭》《风铃》)、《昭陵六骏》、《白马驮经》、《霸王卸甲》(新编);陈怡的《点》;朱毅、文博的《春雨》;姜莹的《敦煌新语》等。

新作品的大量涌现,必然带动演奏技法的丰富和发展。笔者将自身演奏与教学中所见的新技法分为四类,整理探讨如下。

一、单一乐音类新技法

此类新技法是指演奏者因触弦位置或触弦方式发生变化,使琴弦的振幅与频率受到影响,继而产生新的音响效果。

(一)肉扫

“肉扫”指手掌根部扫弦,又称“掌扫”。传统的扫弦为“甲扫”,是用义甲的甲面扫弦,声音洪亮、刚硬。手掌根部扫弦是用鱼际肌(手掌的大指根部)触弦发音,音色浑厚、黯淡、富有共鸣。演奏时,人体与琴体的重心向左前方偏移,右手一般在第二把位区域触弦,过弦时的运动轨迹应与面板平行以保证能触及所有弦。

此技法在琵琶独奏曲《春蚕》的183—191小节和独奏曲《玉》的13小节中均有出现。《春蚕》中的“肉扫”音色柔和,一拍一次,与左手打带音相配合,朦胧的乐声中不失庄重感,在音色的对比中形象地比拟出蚕在蛹中蓄势待发、欲破茧而出之势。《玉》同样选择“肉扫”来形容玉的谦虚气质和坚韧精神。此技法可同时扫动四根弦引起共振,音量却不张扬外显,有一种深邃、内敛、柔中带刚的艺术品质。

《春蚕》的乐谱中直接将肉扫记为扫弦符号“ ”。刘德海先生既是作曲家也是琵琶演奏家,他在自身演绎与教学中,将演奏方式进行准确的传播,习琴者依从。《玉》的乐谱记为“

”。刘德海先生既是作曲家也是琵琶演奏家,他在自身演绎与教学中,将演奏方式进行准确的传播,习琴者依从。《玉》的乐谱记为“ ”,代表四根琴弦的四条直线变为虚线,意为用鱼际肌扫弦时的声音效果较虚暗,并辅以文字注释:“轻扫(用手掌的大指根部)”。为方便与传统扫弦技法区分,采用后者乐谱记号为宜。可能由于手写谱转为软件打谱的偏差,扫弦记号中间的长线超出两头的虚线,鉴于记谱符号的规范性,建议符号为“

”,代表四根琴弦的四条直线变为虚线,意为用鱼际肌扫弦时的声音效果较虚暗,并辅以文字注释:“轻扫(用手掌的大指根部)”。为方便与传统扫弦技法区分,采用后者乐谱记号为宜。可能由于手写谱转为软件打谱的偏差,扫弦记号中间的长线超出两头的虚线,鉴于记谱符号的规范性,建议符号为“ ”。

”。

(二)上弦音

“上弦音”是由左手或右手在左手按音的上方拨动琴弦所得,音量较弱,音色单薄,具金属感。用左手手指进行拨弦时,可根据音色需求,采用指腹带弦或指甲面剔弦两种方式,后者较前者声音更为脆薄、尖锐。此技法在琵琶独奏曲《春蚕》《玉》与民乐重奏曲《敦煌新语》中均有使用,并有变化发展。

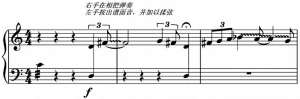

谱例1:《春蚕》刘德海曲

谱例2a:《玉》朱践耳曲

谱例2b:《玉》朱践耳曲

谱例3:《敦煌新语》姜莹曲

谱例1中的“上弦音”是左手食指在同一按音上方连续拨弦所得,形象地比拟出春蚕吐丝之意。此处所奏上弦音的音高无变化。谱例2a、2b中的上弦音在音高上则出现了变化。谱例2a是右手于左手按音上方奏得上弦音后,由左手向外拉弦所得的音高变化;谱例2b是在左手中指、名指、小指均按于相应音位的基础上,用左手食指在按音上方剔弦后,再依次由左手中指及名指指腹将弦带起所得不同音高的上弦音。受左手大小和手指数量的限制,音区变化有限。加之按音处与拨弦处距离较近,所得声音较脆薄,剔透的音响效果将玉的清冷与坚韧形象展现得淋漓尽致。谱例3是由右手在相把位弹奏,左手多次变换音位所得的上弦音旋律。此时左手按音的音域不受限制,右手在上方弹弦、离左手按音较远,故弦较松软,相较之前的上弦音演奏方式而言,其穿透力更强、音量更大,且有更多可变化的空间。演奏时,左手需对余音做揉弦处理,使声音效果更贴近于印度西塔尔琴,展现出乐曲的西域风格,丰富了琵琶的艺术表现语言。

从技法标识看,左手演奏“上弦音”时在注明“左”后,“ ”表示由左手手指指腹向内带弦,“

”表示由左手手指指腹向内带弦,“ ”表示由左手食指指甲面向外剔弦。右手演奏上弦音时在注明“右”后,“上)”表示用右手食指抹弦。同理可得,在标注“右”后,可用“

”表示由左手食指指甲面向外剔弦。右手演奏上弦音时在注明“右”后,“上)”表示用右手食指抹弦。同理可得,在标注“右”后,可用“ ”表示右手食指在上方弹奏,此技法可代替谱例3中的文字说明,左手如需揉弦添加传统符号“

”表示右手食指在上方弹奏,此技法可代替谱例3中的文字说明,左手如需揉弦添加传统符号“ ”即可,使演奏者在读谱时更为便捷。

”即可,使演奏者在读谱时更为便捷。

(三)弱音演奏

“弱音演奏”为:“用小指指腹顶住覆手弦根同时作单弹,声如泛音”[1]19。在乐曲《天池》第218—230小节中出现弱音演奏要求,此技法的运用使音色更加朦胧,增添了神秘而梦幻的色彩。乐谱中将此技法记为“ ”。

”。

二、拓展类新技法

20世纪80年代以来,部分新作品在传统技法的基础上进行了新的尝试和探索。经过拓展与创新,传统技法在新的音乐中产生出种种新意,赋予了技术更为丰富的表现空间。

(一)复合泛音

谱例4:《玉》朱践耳曲

如谱例4所示,在“复合泛音”中,下层为实音,上层为泛音,二者同时出声所得。演奏时,将右手掌心朝上,小指平置,指前端外侧轻触于按音下方的高15度品位处,同时以食指在小指上方做单弹,得谱中上下二音。其演奏方式与传统的人工泛音(技法符号为“ ”)相仿,但人工泛音是在高8度的品位处弹奏,仅得一音。此技法音色轻盈、空灵,是在人工泛音基础上的拓展应用,在琵琶独奏曲《玉》第68小节中有所使用,将玉的晶莹色泽与清透之声形象地呈现。谱面标记为传统自然泛音的符号“

”)相仿,但人工泛音是在高8度的品位处弹奏,仅得一音。此技法音色轻盈、空灵,是在人工泛音基础上的拓展应用,在琵琶独奏曲《玉》第68小节中有所使用,将玉的晶莹色泽与清透之声形象地呈现。谱面标记为传统自然泛音的符号“ ”。另外,在乐曲《秦俑》第59—67小节亦有使用,演奏符号记为“

”。另外,在乐曲《秦俑》第59—67小节亦有使用,演奏符号记为“ ”。因复合泛音需区别于自然泛音与人工泛音,故建议将复合泛音的技法符号标记为“

”。因复合泛音需区别于自然泛音与人工泛音,故建议将复合泛音的技法符号标记为“ ”。

”。

(二)弱音泛音

“弱音泛音”的演奏方式为:左手按在谱面所示的音位上,右手小指指腹或指前端外侧轻触弦根处,食指在其上方进行弹奏,弹完后右手离开琴弦,让余音延续,使声音朦胧虚幻、余音淳厚,是传统泛音技法的拓展。在乐曲《秦俑》第54—58小节处采用弱音泛音演奏,增强了秦俑的神秘感。技法符号为“ ”。

”。

(三)带泛音

“带泛音”指用左手食指轻触泛音点的同时,以无名指将弦带起,由左手自行完成泛音演奏,声音偏肉感,是传统泛音技法的拓展。在乐曲《喜庆罗汉》的尾声处出现“带泛音”的演奏,音色朦胧柔和,与右手深沉的木鱼声相得益彰,体现出宗教音乐的庄严肃穆。技法符号为“ ”。

”。

(四)轮二弦挑一弦

传统乐曲演奏中的挑轮多为轮外弦、挑里弦,而在乐曲《滴水观音》的第46—52、65—67、80—81小节处,运用了轮里弦、挑外弦的技法。“轮二弦时要求腕部向面板方向微度内折,与第一弦的基本长轮相比,掌心由朝向面板变为斜向面板。”[2]演奏此片段时,二弦为平缓、低沉的旋律线条,起衬托作用,似洗净凡尘的潺潺流水,一弦则出现不规则的单音,灵动悠扬,似玲珑剔透的“水滴”。音乐在“动静”与“点线”的交融中展现观音的端庄典雅及宗教音乐的庄严肃穆,拓宽了琵琶语汇的表现空间。

(五)无名指琶音

传统乐曲中的琶音多以食指进行演奏,而在《天鹅》中的第10、22—25、39—40小节等处均用无名指进行琶音演奏,触弦位置偏上,声音柔润,展现出天鹅的飘逸之美。

谱面上只记作琶音记号“ ”,但在作曲家本人及多数演奏家演奏时均以名指进行琶音,为记谱更加清晰明确,建议注明用指及琶音方向,可记为“

”,但在作曲家本人及多数演奏家演奏时均以名指进行琶音,为记谱更加清晰明确,建议注明用指及琶音方向,可记为“ ”,便于提升乐曲在流传中的精准度。

”,便于提升乐曲在流传中的精准度。

(六)无名指摇指

传统演奏中常用食指进行摇指,在《昭陵六骏》176—185小节的演奏中,以无名指同时做四根弦的摇指,谱面记录的技法符号为“ ”,易与滚奏(“

”,易与滚奏(“ ”)混淆,故建议采用摇指记号加指序(“

”)混淆,故建议采用摇指记号加指序(“ ”)进行标识。演奏时,人体与琴体的重心向左前方倾斜,摇指触弦位置在传统的第三把位区域,以义甲侧面垂直入弦,小臂带动指尖在四根弦上进行往复地过弦运动。琴弦在巨大振幅下会与品碰撞造成不规则噪音,加之小臂屈伸的大幅度动作,从声音效果和演奏动态上生动形象地展现出骏马奔腾之象。

”)进行标识。演奏时,人体与琴体的重心向左前方倾斜,摇指触弦位置在传统的第三把位区域,以义甲侧面垂直入弦,小臂带动指尖在四根弦上进行往复地过弦运动。琴弦在巨大振幅下会与品碰撞造成不规则噪音,加之小臂屈伸的大幅度动作,从声音效果和演奏动态上生动形象地展现出骏马奔腾之象。

(七)四指摭

传统的“摭”为右手大指与食指以义甲反面向手心方向带弦所得,之后发展为大、食、中指的三指摭,如今衍为加上无名指的四指摭。“四指摭”为右手大指、食指、中指、无名指义甲反面同时向手心方向带动弦发音所得。在乐曲《春蚕》的第6小节运用了连续四指摭的演奏,声音丰满、浑厚、空灵,体现出生命的律动感,技法符号为“ ”。

”。

(八)双绞弦

绞弦在传统技法中已有出现,但仅以两根、三根或四根琴弦同时交绞在一起呈现。乐曲《秦俑》的第1—13小节出现大篇幅绞弦演奏,并且是一、二弦与三、四弦分别交绞,在音高上出现差别,右手以分、满轮、扫拂等技法演奏,加之左手的推拉弦,使乐曲极具渲染力,形象地再现出战场厮杀的场景。技法符号为“ ”。

”。

(九)拍弦

在乐曲《天鹅》的第115小节出现“拍弦”技法。与传统的手掌拍弦不同,此处的拍弦在右手大指义甲正面撞击四弦的同时,用食指、中指、名指对其余琴弦做拍弦动作,并辅以触弦位置的变化。当触弦位置偏上时,敲击弦频率相对较慢,力量较弱;触弦位置越往覆手方向运动,力量越强、频率越快。此音效形象地展现出天鹅盘旋翱翔时时近时远的意象。谱面仅以文字“拍弦”说明,建议记为“ ”(箭头为拍弦方向,“—”为拍弦时大指甲面拍击四弦之意)。

”(箭头为拍弦方向,“—”为拍弦时大指甲面拍击四弦之意)。

三、特殊音效类新技法

作曲家们在新作品中使用的一些非乐音类技法,使音响效果格外新颖别致,拓宽了琵琶艺术语言的表现空间。

(一)山口拨弦

谱例5:《春蚕》刘德海曲

“山口拨弦”的演奏方法为:右手抬至琴头山口处,用中指义甲反面拨动两根弦。其形成的不同音高的声音清脆、具有穿透力,形象地比拟出春蚕吐丝之意。演奏时形成左手在下、右手在上的非常态演奏动态,拓展了乐曲的动态表现空间。谱面上的技法为“X”加文字注释,建议用技法“ ”(“

”(“ ”为右手中指勾的技法符号)。

”为右手中指勾的技法符号)。

(二)相角音

“相角音”的演奏方法为:左手食指将一弦拉至相角处,同时进行快速揉弦动作,发出颤抖刺耳、与相角摩擦的“兹兹”声响,似微弱哭泣声。刘德海新编《霸王卸甲》的尾声处使用此技法,将霸王败北的悲剧艺术形象展现得更加生动。乐曲的谱面只对音高进行记录,未对技法进行标记,建议用技法“ ”(“0”为相把位记号,拉弦记号为“

”(“0”为相把位记号,拉弦记号为“ ”,波浪线意为快速揉弦的颤音)。

”,波浪线意为快速揉弦的颤音)。

(三)刺

“刺”音为大指义甲正面撞压四弦碰击品后所发出的声音。演奏时,可借用手腕的力量将四弦压下,触弦位置在最后一品附近即可,此处弦的软硬度及弦品距离较适宜。乐曲《老童》第147—150小节应用此技法,使音效更加丰富,生动形象地展现出老者玩闹嬉笑的场景。

(四)特殊装饰音

乐曲《白马驮经》第4、5小节中出现特殊装饰音的技法,技法符号为“ ”。演奏方法为:左手大指指甲右侧按住主音,在右手轮奏时,“左手小指用指甲尖端在主音约高五度处,轻轻触弦发出细密的‘刺刺……’声”[1]23。这种特殊的音效展现出白马的艰辛与不易。

”。演奏方法为:左手大指指甲右侧按住主音,在右手轮奏时,“左手小指用指甲尖端在主音约高五度处,轻轻触弦发出细密的‘刺刺……’声”[1]23。这种特殊的音效展现出白马的艰辛与不易。

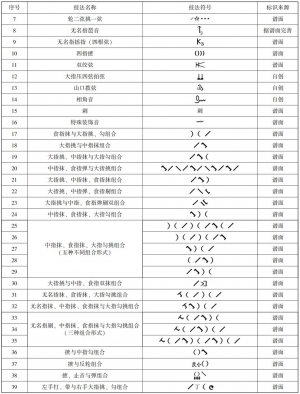

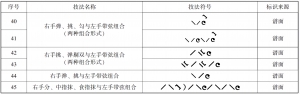

四、组合类新技法

组合类新技法不仅丰富了琵琶的技术语汇,还能表达复杂多变的音乐节奏型和音乐织体。演奏时要求左右手各手指协调配合,强调手指独立运动的能力,对演奏者的技术能力也有更高的要求。

刘德海先生曾道:“‘正’‘反’兼有,以‘正’弹为主,此乃传统之法。‘正’弹虽美,纯美则不美矣。有‘正’无‘反’,其声单薄苍凉。今发展其‘反’弹:‘正’中存‘反’,如平静湖面溅起晶莹水珠;‘反’中存‘正’,如荒漠中一泓清泉,醇厚甘甜。声音以阴阳、刚柔并济,相映生辉,组成完美之音色群。”[3]其自创的琵琶作品大量运用了右手各手指正反弹的组合技法,丰富了琵琶的艺术语言。

(一)两个手指正反弹的组合

正弹即为用义甲正面弹奏,反弹则为义甲反面弹奏。两个手指的正反弹组合有食指与大指的组合,以及中指与大指的不同形式组合。大指正弹为“挑”(“ ”),反弹为“勾”(“

”),反弹为“勾”(“ ”);食指正弹为“弹”(“

”);食指正弹为“弹”(“ ”),反弹为“食指抹”(“

”),反弹为“食指抹”(“ ”);中指正弹为“剔”(“

”);中指正弹为“剔”(“ ”),反弹为“中指抹”(“

”),反弹为“中指抹”(“ ”或“

”或“ ”)。正反弹组合技法的运用多与节奏型有关。

”)。正反弹组合技法的运用多与节奏型有关。

(1)食指抹与大指勾、挑的组合(“

”)

”)

乐曲《昭陵六骏》中第17小节采用此组合方式演奏,三个音为一组。由于手指在生理上的位置关系,常态下,食指弹奏前一根弦,大指则弹奏后一根弦,两个手指相互配合完成。在正反弹组合技法的演奏中手指独立性强,手指中关节以前(大指小关节以前)的部位运动灵活度高,方能完美展示出手指运动中的灵动美感。此技法呈现出滚动式的声音效果,极像马儿小跑时的形态,手指的动作也与马蹄的运动动态相仿,生动展现出曲目意蕴。

(2)大指挑与中指抹的组合(“

”)

”)

乐曲《老童》第14—19小节采用此技法演奏。演奏这六小节时,速度为中速并伴有渐慢,速度越慢手部动作幅度则可相应扩大,以腕部的内折作为挑与抹的衔接动作,增强演奏时的动态感,展现出童心未泯的“老顽童”形象。

(3)大指挑、中指抹与大指勾的组合(“

”)

”)

乐曲《滚铁圈》中的前56小节均由此技法演奏。演奏时,大指与中指的自然弯曲度、配合松弛的虎口恰好形成“圆弧”形,与“铁圈”形状不谋而合,同时手指连续的运动状态,与“铁圈滚动”时十分形似。作曲家巧妙地将演奏形式与音乐内容结合,在拓展琵琶技术语汇空间的同时,使音乐的表意更加形象生动。

(二)三个手指正反弹组合

中指正弹技法称为“剔”(“ ”),无名指正弹的技法称为“无名指剔”(“

”),无名指正弹的技法称为“无名指剔”(“ ”),反弹技法称为“无名指抹”(“

”),反弹技法称为“无名指抹”(“ ”)。

”)。

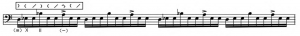

谱例6:《昭陵六骏》刘德海曲

如谱例6所示,是中指抹、食指抹、大指勾挑组合的一种形式。9个音一组,以3+3+3的技法组合构成。大指弹奏四弦,即最里面一根弦;中指则弹奏一弦,即最外面一根弦;食指则弹奏位于中间的二、三两弦。多手指组合方式的应用拓展了快速演奏的形式,不再仅以快速弹挑进行,而是运用各手指的正反弹交替进行,使演奏中大指、食指快速交替的压力得以分散,但同时增强了对中指、名指独立性和灵活度的要求。在乐曲《昭陵六骏》中,相关组合技法较多,形象地展现出马儿在奔跑或嬉戏时的各种动态。

在三个手指的正反弹组合中,有大指、中指、食指正反弹的12种不同组合形式。这些正反弹组合技法的演奏原理和方法与前文所述一致,只是组合顺序不同而产生的音序声效不同,故对其演奏方法在此不一一赘述。

(三)四个手指正反弹组合

四个手指的正反弹组合,即为大指、食指、中指、无名指正反弹的不同组合形式。

乐曲《风铃》中的24—26小节,每小节4组音,每组音由“

”的组合技法演奏,即无名指剔、中指抹、食指抹与大指勾挑构成,在技术组合上可分为3+4+4(名指剔与大指勾

”的组合技法演奏,即无名指剔、中指抹、食指抹与大指勾挑构成,在技术组合上可分为3+4+4(名指剔与大指勾

挑组合+中指抹、食指抹与大指勾挑组合+中指抹、食指抹与大指勾挑组合)。从练习上看,可以回到两个手指和三个手指的组合练习中,看似繁复的技法经过分解可降低训练难度。乐曲在零零落落的音响效果中尽显风铃声的清脆悦耳。

在乐曲《风铃》中频繁使用右手无名指进行演奏,也是对无名指独立性的练习。曲中共出现4种不同的组合形式:无名指抹、中指抹、食指抹与大指勾挑组合(“

”),及无名指剔、中指抹、食指抹与大指勾挑的3种不同形式组合(“

”),及无名指剔、中指抹、食指抹与大指勾挑的3种不同形式组合(“

”“

”“

”“

”“

”)。

”)。

(四)摭(“ ”)与其他技法组合

”)与其他技法组合

(1)摭与中指抹的组合(“

”)

”)

在乐曲《老童》第90—116小节采用摭与中指抹的组合。演奏时,手腕在摭之后出现内折的动作,当手腕再次回到平置状态时进行中指抹的动作。手指在运动中的动态伸缩,加之腕部的灵活配合,形象展现出老者愉悦、率真的内心。

(2)摭、止音与弹的组合

在乐曲《老童》第117—130与151—164小节中采用“ ”的组合技法演奏。演奏时,右手在摭后用小指外侧触碰四根弦的弦根处起止音效果,同时掌心由正向面板转为斜向面板,手掌由张开状态转为收拢状态,而后进行食指的弹弦动作,使手指、手掌再次伸展开。从视觉看,右手在一收一放中体现乐曲的律动感,加之短促、有力的音响效果,生动地体现出老者充满童心童趣的艺术形象,是音、形、意的完美融合。

”的组合技法演奏。演奏时,右手在摭后用小指外侧触碰四根弦的弦根处起止音效果,同时掌心由正向面板转为斜向面板,手掌由张开状态转为收拢状态,而后进行食指的弹弦动作,使手指、手掌再次伸展开。从视觉看,右手在一收一放中体现乐曲的律动感,加之短促、有力的音响效果,生动地体现出老者充满童心童趣的艺术形象,是音、形、意的完美融合。

(3)摭与四指反轮的组合(“

”)

”)

乐曲《杂耍人》的开头处连续多次运用“四指反轮”接“摭”的组合技法。“四指反轮”指小指、无名指、中指、食指依次用义甲反面、由外向内运动弹奏四根琴弦所得。反轮后接摭,使手掌整体的运动似抓握动作。“摭”后小臂有一个向下的运动惯性,之后回到弦上再次进行演奏,运动轨迹呈“圆弧形”。连续做此动作时,积极的演奏动态使音乐充满活力,快速的过弦使音色清脆灵动,显示出杂耍人轻松有趣的形象,增强了乐曲的艺术表现力。

(五)左右手技法的组合

左手技法与右手技法的组合,能产生虚实相间的音响效果,丰富了音乐的表现力。

(1)左手打、带与右手大指挑、勾的组合

乐曲《一指禅》第四段的13—29小节是挑、打、勾、带的组合技法(“ 丁

丁

”)。就右手而言,只有挑与勾的技法。演奏时要求大指竖起,以大关节为运动轴心进行一、三弦的过弦运动。同时,左手食指按音时需隆起小关节,便于“打”与“带”的进行。此组合技法在左右手的和谐配合中,传达出乐曲诙谐、豁达的禅意。

”)。就右手而言,只有挑与勾的技法。演奏时要求大指竖起,以大关节为运动轴心进行一、三弦的过弦运动。同时,左手食指按音时需隆起小关节,便于“打”与“带”的进行。此组合技法在左右手的和谐配合中,传达出乐曲诙谐、豁达的禅意。

(2)右手弹、挑、勾与左手带弦的组合(两种组合形式)

谱例7:《昭陵六骏》刘德海曲

谱例8:《玉》朱践耳曲

谱例7、8为右手弹、挑、勾与左手带弦的两种不同组合形式。谱例7中,以每一拍为组合单位,在弹挑之后,右手中指与左手手指(前一个音的按音指)同时将弦带起,在动态上形成对称性。谱例8中的技法比谱例7中的更为复杂,以每一小节为组合单位,既有左右手各自的单独触弦运动也有两手同时快速交替的运动,在左右手技法的动态对比与音色对比中展现出玉柔中带刚的气质。

(3)右手挑、弹剔双与左手带弦的组合(两种组合形式)

“弹剔双”的技法符号为“ ”,由食指弹与中指剔同时在两根弦上演奏所得。乐曲《昭陵六骏》中,有两种不同的组合形式(“

”,由食指弹与中指剔同时在两根弦上演奏所得。乐曲《昭陵六骏》中,有两种不同的组合形式(“

”、“

”、“

”),与其节奏型有关。演奏时,从音乐呈现到演奏动态上表现出骏马的不同形态,在“声”与“形”的结合中完美展现艺术形象。

”),与其节奏型有关。演奏时,从音乐呈现到演奏动态上表现出骏马的不同形态,在“声”与“形”的结合中完美展现艺术形象。

(4)右手弹、挑与左手带弦的组合(“

”)

”)

乐曲《昭陵六骏》第51—55小节中运用此组合技法,以三个音为一组,从音色上看,有实音、泛音、空弦音,短短三个音均为不同的音色和音质。从演奏动作看,在左手带弦时,右手可进行提小臂的动作,与左手相呼应,增强乐曲的动态感。

(5)右手分、中指抹、食指抹与左手带弦的组合(“

”)

”)

谱例9:《老童》刘德海曲

如谱例9所示,每一小节为一个组合技法单位。演奏时,右手小臂在“分”(“

”)后有向上的运动趋势,在中指和食指的“抹”后有向下的运动趋势。右手随不同的技法进行上下运动,加之左手的带弦动作,生动地展现出老者天真淘气的性格,使舞台效果更有活力。

”)后有向上的运动趋势,在中指和食指的“抹”后有向下的运动趋势。右手随不同的技法进行上下运动,加之左手的带弦动作,生动地展现出老者天真淘气的性格,使舞台效果更有活力。

四、结语

琵琶艺术经过近两千年的发展,从持琴方式、演奏方式、乐器形制的演变,到品位、音律的变化革新,每一次重大的变化都带来了技术上的长足进步。琵琶从横抱拨弹到竖抱指弹,从弹挑、轮指发展到如今丰富多变的演奏技法,从传统十三套到现在数量丰富的曲目库……琵琶艺术的发展从未停止。

20世纪80年代以来,传统的琵琶音乐和风格无法满足大众的音乐审美趣味和需求,导致琵琶演奏家和作曲家对演奏技法进行求新、求变的探索。笔者对80年代至今的45种新技法进行归纳、梳理和总结,于琵琶演奏艺术的发展而言有着重要性和必要性。演奏技法的创新不断推动着琵琶专业学科的发展,使其艺术表现域达到新的高度。其意义有三:其一,新技法丰富了琵琶的音色音响,如手掌根部扫弦、复合泛音、拍弦等,以改变演奏部位或触弦方式等手段充分开发和探索琵琶音效的多样性,极大地扩展和丰富了琵琶音乐语汇的表现空间;其二,新技法拓展了音乐的演奏动态,使音乐的表意更加形象生动,如山口拨弦、无名指做四根弦摇指等,使人体与琴体的关系得到了很大程度的互动与释放,让观众在听觉与视觉的共同影响下走近音乐、欣赏音乐,感受其演奏艺术的形态美;其三,新技法展示了琵琶音乐“弦外之音”的意蕴美,从组合类新技法中可看出右手大指、食指、中指及无名指的运动得到了最大限度的开发,《风铃》《滚铁圈》《杂耍人》《昭陵六骏》等曲目更是深度挖掘了右手演奏技术表现音乐意象的多种可能性。在右手多个手指协调运动及与左手的配合中,尽显琵琶音乐丰繁的风格和意境之美。

与此同时,琵琶技术技巧的发展对手指运动极限能力的开发,给广大演奏者带来了极大的考验,在丰富琵琶音乐语言的同时,不可避免地增大了琵琶演奏的技术难度,也对琵琶音乐演奏艺术的审美与立美提出更高要求。音乐美学家杨易禾先生曾说过“音乐表演美学要研究具体技术的操作问题,但它与一般音乐表演技术研究不同,……只是研究如何运用表演技术来达到二度创造的目的”[4]。也就是说,演奏技术仅是手段、是工具,表现艺术的美才是目的。技法的需求与选择应以表现“音乐内容”为前提,内容与形式相统一的演奏才最能展现音乐的艺术魅力和审美价值。因此,技法的创新绝不是简单的数量增加,过于繁杂的技术技巧普适性并不高,很多技法只是在某一首乐曲中使用过。在走过技术创新的高峰之后,演奏者应回归到理性的思考去继承和发展传统和经典,守正而后创新,用学科发展的视角去选择和掌握演奏新技法,在历史的长河中“大浪淘沙”、“去伪存真”,留下真正属于琵琶演奏艺术的技术符号。

参考文献:

[1]刘德海.刘德海琵琶作品集[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[2]李景侠.中国琵琶演奏艺术[M].上海:上海音乐出版社,2003:37.[3]刘德海.琴海游思[M].北京:人民音乐出版社,2021:19.

[4]杨易禾.音乐表演美学[M].南京:江苏凤凰文艺出版社,2017:4.

作者简介:张凌(1990—),女,浙江杭州人,浙江艺术职业学院音乐学院讲师,主要从事琵琶演奏与教学研究。

∗本文系浙江艺术职业学院2022年度青年教师科研团队培育项目“琵琶演奏艺术教学研究团队”研究成果,浙江省省属高校基本科研业务费资助。(项目编号:QNTD2022002)