内容提要:在王范地的艺术理论与实践中,琵琶演奏的音色问题占有重要位置。作为传统音乐的坚定守护者,王范地长期致力于研究琵琶演奏弹音拨弦与虚化乐曲神韵之间的微妙关系,并力求能清晰阐述、明确表达及有效传授这一精髓。王范地将传统神韵的艺术风格表达划分为音律、行腔作韵、律动、音色、相生五个层面,其中音色为探讨重点。王范地不仅对演奏传统中尚未被充分细化的琵琶音色进行了深入研究,而且还进一步构建微观形态下的表演技术理论,以深化对音色的理解。在王范地的艺术理论体系中,音色被视为系统化“音色库”与传统乐曲二度创作之间的紧密相连介质,是构成其艺术理论中神韵表达的核心内涵。

关键词:王范地;琵琶演奏;“音色库”系统;二度创作

琵琶作为丝弦乐器,凭借其带有颗粒感的点状音色、多样化的声效模仿,以及繁复的双手组合性技巧,充分展现了其独特的审美特色和演奏特点。自20世纪下半叶以来,琵琶技法有了显著发展,作曲家和演奏家推出大量改编与创作曲目,进一步凸显了琵琶音乐的现代化创新特色。然而,这种快速的创新步伐亦导致琵琶传统在一定程度上的消解[1]。由于流派传承的式微与民间艺术滋养的匮乏,表演界对传统乐曲的深度解读愈发不足,难以充分展现琵琶艺术的传统精粹,因此坚守传统之根是创新之路持久发展的基础。

当代琵琶发展历程中,王范地先生的贡献与地位尚未得到表演界与学术界的充分认知和重视。相较于其他具有代表性的琵琶艺术家如林石城和刘德海,王范地以其深厚的传统根基传承和独具魅力的大胆创新脱颖而出。林石城为浦东派传人精通浦东派琵琶,也涉足江南丝竹乐种,较少触及传统音乐的其他领域;刘德海以创新为特点,是学院派教育模式的代表;而王范地则巧妙地将传统与创新相结合,形成自己独特的艺术风格,其不仅在中国音乐学院工作终身,还成为民间与学院两种艺术模式的融合者,有力推动了琵琶艺术的传承和发展。

音乐理论家李西安将王范地誉为“坚定的中国传统音乐之魂的守望者、当代琵琶教学体系的创建者”[2]。王范地对传统琵琶艺术的集成、创新和发展有较大贡献,实现了传统音乐神韵的内涵与现代化技法外形之间的完美结合。其琵琶音乐不仅保留了传统神韵之美,还呈现多样化风格;其在琵琶演奏技术上更是创建了有理有据、训练得法的理论体系,为当代琵琶教学奠定坚实基础。身为拥有深厚民间音乐造诣的琵琶演奏家、教育家及专业教师,王范地在理解传统音乐的深度、剖析演奏体系的精准度及系统性教学的广度方面,均展现出卓越的能力,使他成为当代琵琶领域的杰出代表。

“丝不如竹,竹不如肉”是王范地在教学中常说的一句话,其深意是指在音乐感染力层面,点状、线条和人声在音乐表现力上的逐层递进。为弥补具有点状音色特点琵琶腔韵的短板,其借鉴拉弦乐器和多种声腔艺术,进而丰富琵琶艺术审美风格。正如著名二胡演奏家宋飞所说:

在一般人眼里,能够把一个个颗粒状的“点”演奏得连贯、流畅、华丽,是公认的特色,而王老师的音乐则不然,他更注重每个发音点的余音中的音腔形态与相互间细腻、富于变化的连接,在音色、吟揉、力度及速度等因素的组合变化运用中显现出另外一种出神入化的境界!每段音乐都被他抚弄得激情饱满而含蓄深沉,清丽脱俗而真切朴实,每颗闪光的珠子仿佛变成充满丰富的情感、孕育着许多变化的线条……(引者略)王老师的琵琶艺术之中正是融进了拉弦乐器等传统艺术的审美取向,在他的琵琶音乐以及他所运用的表达方式中更为关注弹拨音点后的声腔余韵,以拉弦之长补弹拨之短,所以听起来有骨有肉般的鲜活。[3]

音乐神韵的表达与实际的技术演奏紧密相连,因此,王范地吸收借鉴小提琴钢琴演奏法、体育学、运动心理学、舞蹈舞谱学、生物力学、解剖生理学等多个学科的理论,经过深入提炼和总结,形成其系统的琵琶演奏训练技术理论。这一理论不仅帮助无数人解决了演奏技法遇到的实际问题,包括笔者本人[4],更使其成为当代学院派琵琶教学体系的开创者。

关于传统音乐的核心内涵——神韵表达,王范地先生曾详细阐述了琵琶演奏的五个层面:音律、行腔作韵、律动、音色和相生。其中,音色作为最关键的问题,与其他层面紧密相连,因此,王范地曾提出“音色层”的说法。但全面审视其庞大的艺术体系后,笔者认为“音色库”系统这一说法更为适合。这也是二十多年来,每当笔者回想、咀嚼其艺术体系时,脑海中浮现的一个总结性词汇。

一、问题缘起——未细化的琵琶音色问题

在琵琶演奏中,基本指法由点状单音的弹和挑组成,这些动作一旦完成,音的时值长度便会瞬间消失,其余音比较短暂,导致音色单一性的听觉感受。为克服这一短板,琵琶音乐在发展过程中,特别重视运用繁复多变的演奏技法,创造出丰富多彩的音色空间。演奏者在演奏时,可以清晰地标记指法,但对于如何捕捉和记录音色的变化,仍值得探讨。

自古以来,对琵琶音色的描述,皆以文学化的辞藻如使用玉珠落盘、金石之声、阴阳刚柔、虚实浓淡等语汇,体现其声音效果和风格特色。无论是曹安和在《时薰室琵琶指径》中注解“滚也……音圆而捷;泛音也……音贵轻清”[5],还是林石城在《琵琶教学法》中提到“琵琶在音色上,曾有‘尖’‘堂’‘松’‘脆’‘爆’五种音色效果的名称”[6],乃至刘德海对其所创造正反弹技法的描述,即“有正无反,其声单薄苍白。今发展其反弹:正中存反,如平静湖面溅起晶莹水珠;反中存正,如荒漠中一泓清泉,醇厚甘甜。声音以阴阳、刚柔并济,相映生辉,组成完美之音色群”。[7]皆展现了琵琶音色的丰富内涵与艺术魅力,赋予读者以广阔的想象空间,凸显琵琶音色的深厚文化底蕴。

声音效果是演奏技巧与听觉反馈相结合的产物,源自声音物理特性的改变,并不直接等同于音色本身。音色是指“由于波型和泛音的不同所造成的声音属性。每个人的声音以及钢琴、提琴、笛子等各种乐器所发出的声音的区别,就是由音色不同造成的。也叫音品、音质”。[8]声音属性形成了声音效果,两者互为因果。音色变化构成不同音色效果,因此,探讨音色的变化机制至关重要。琴弦震动模式是音色变化的根源,而技术动作要求虽然与音量和速度有关,但其核心在于实现特定音色。这种基于科学原理、关注事物本质的视角,即探究事物运动和变化的基本规律,在演奏领域并不常见,王范地的理论与实践在这一方面最具代表性。

浦东派演奏的一大特色在于其对音色与行韵的细腻把控。演奏者巧妙调整右手过弦的角度与力度,运用不同速度,结合弹弦点的“上中下”三部位变化,以及左手的多样化指法,营造出丰富的音色对比。林石城演奏法将这种技巧发挥到极致。而刘德海则擅长创新和作曲,其众多代表性曲目均展现出大胆的艺术突破和独特审美追求,对音色的运用也充满新颖创意。如“上弦音”便是对林石城原有“上”位置解读的进一步突破,与前文所提正反弹等技巧共同丰富了当代琵琶演奏的音色表现。此外,邝宇忠从触弦点、触弦角度、触弦速度、手指运行路线和指甲用锋角度五个方面,初步解析了音色变化的内在规律。[9]

综上所述,古今演奏家均在某些方面有相关的宝贵总结。但总体而言,这些总结更倾向于感性认知而非理性分析,经验性描述占主导地位。对于音色问题,尚未形成系统化和科学化的归纳与整理,也未深入细化与提升。尤其在传统乐曲演绎中,表演界对技术与音色及其相关问题的探讨,往往仅停留在表面模仿和模糊的概念理解上,缺乏深入和精确研究。音色效果对解读和传承传统艺术具有至关重要的作用,是否有一种科学系统的理论可以归纳和提升这些音色效果?王范地对此进行了深入研究,其“对传统教学法中的精髓合理扬弃,在此基础上提出建立民族器乐专业教学理论体系的设想”。[10]这一贡献不仅在琵琶领域独树一帜,也为当代民乐界发展提供了宝贵思路。通过长期实践验证,王范地不断完善和证实相关理论的可行性,提高了人们对音色问题的认知水平。同时,其对弹拨乐其他领域如古筝、三弦、扬琴等也产生了深远影响,但遗憾的是,目前仍有很多人对此缺乏了解。

二、解决方法——微观形态下的表演技术理论与“音色库”系统

知其然,也知其所以然。王范地对微观形态展开科学理性的分析,详细探讨技术与音色的关系,并合理阐释技术因素对音色变化的影响。其针对演奏运动的基本规律和变化方式,进行系统的理论构建,提供了一本具有总结性和实用性的工具书。虽然需要学习和实践,才能充分理解该书,但其内容清晰、可操作性强,对琵琶的学习和传承具有较大帮助。值得一提的是,王范地的教学语言独具特色,能将深奥的理论知识转化为易于理解和实践的形式,使学习者能够轻松掌握。

王范地身为杰出的教育家和演奏家,长期以来致力于解决各类演奏和技术问题,通过学习与研究多学科理论,其积累了丰富的实践经验,并逐渐形成自己的理论体系。不过,王范地的每篇文章均具有独立且完整的内容构架,但如缺乏相应的学科基础,可能会觉得其文论深奥难懂。2020年,由王范地妻子张先玲主编的《王范地琵琶艺术理论与实践》[11]正式出版,该书汇集了王范地所有重要的论文、笔记,以及后期教学录制小样,全面展示其在琵琶艺术领域的深厚造诣。其中,直接讨论音色问题和二度创作的论文有《琵琶右手动作形态和音质关系探讨》《关于音色变化的技术手段》《浅谈琵琶的传承与二度创作》三篇。此外,其他文论也多涉及音色问题,体现出其对音色问题的深入研究和关注,如《王范地〈传统琵琶曲神韵之拿捏初探〉》一文提到:

琵琶的音色可以分为基础音色和变化音色两部分。基础音色是最常用的,变化音色是相对基础音色而言,运用不同的技术手段,可以获得不同的音色。而使用什么样的音色,则是根据音乐的要求而异……(引者略)音色的选用是从音乐作品出发,既不能在所有的作品中单一地使用基础音色,也不能毫无章法、目的地使用变化音色。基础音色永远是琵琶音乐的主体,失去这个基础,琵琶就有异化的危险。[12]

中国音乐的灵魂在于其多层次的音色和丰富的腔韵。王范地认为,音色的审美标准并非取决于其是否悦耳,而是应该服务于音乐,拥有独立的内在结构逻辑。音乐的多重音色层次来源于演奏时不同动作部位和指甲运用部位的变化,这需要对微观演奏技巧进行系统训练,才能得以完美呈现。在教学方法上,王范地借鉴小提琴运弓的练习方法,从基础的贴胶布,逐步扩展到弓尖、弓根等弓的各个部位的系统练习,这种训练方法在民乐界尚属首创。此外,其强调根据音色和音乐的需求来研究演奏动作的产生和变化,这种综合性的艺术与技术训练思维,已经超越了简单的指法和曲目学习,构建起专业化教学体系。

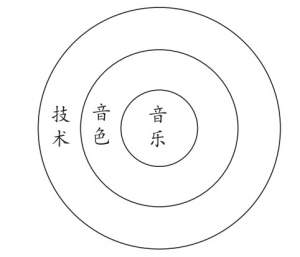

琵琶演奏指法通常分为弹挑和轮指两大类指法,王范地则提出一种新的分类方法,将琵琶指法归为音点和音线两类。其中,音线类有轮指、摇指、扫拂滚、夹扫、摭分等六、七种,而音点类有弹、挑、勾和抹四种(放大后是扫、拂),看似简单实则复杂,不能仅凭动作形态来判断其复杂性。音点和音线的分类基于弹琴内在感觉、发声特点、听觉感受等多个角度,对演奏者而言,王范地提出的分类方法能助其更清晰地理解单音技法组成的音构成点状乐还是线状乐。与根据乐器声学振动体特性进行分类的霍-萨体系乐器分类法类似,王范地的分类法也是以发现内在本质特征为基础。笔者将王范地的音色结构及其相关理论总结为“音色库”系统,并在其演奏体系中得到应用。这一系统呈现为“技术—音色—音乐”三层内收递进模式,其中音色占据中心地位(见图1)。

图1 技术-音色-音乐三层关系[13]

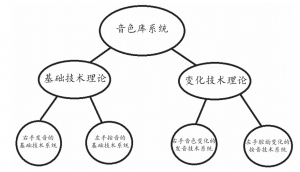

王范地认为:“技术围绕着音色转,音色围绕着音乐转。”这一观点为理解并解决实际演奏中的问题提供了有序的层次结构。在“音色库”系统中,通常有常态基础音色和非常态变化音色两大类。其中模拟制造特殊音效的非常态变化音色使用频率较低,而常态音色作为演奏激发和音乐发展的基础,蕴含着稳定的技术理论体系。图2是笔者对王范地理论体系中“音色库”系统的总结图式。

图2 “音色库”系统[14]

三、神韵表达——“音色库”系统与传统乐曲二度创作的互动关系

“音色库”系统与传统乐曲二度创作之间怎样互动?其目的为何?“琵琶的音色就是琵琶的DNA。在琵琶的演奏中,所有的音色都体现了音乐的要求,并且,所有的音色又反映了演奏技术的状态。而音色在创作中的作用,也是举足轻重的。”[15]因此,在王范地的艺术体系中,音色通过科学、系统且具体化的演奏技术得以表现,其最终服务于音乐的艺术形式,进而表达音乐的风格、特色和神韵。以下笔者将从三个方面阐释“技巧—音色—音乐”三层关系中,音色与二度创作如何表达音乐的神韵。

(一)学习的方式:口传心授、以曲代工

在传统音乐、曲艺和戏曲表演中,演奏者与创作者常常融为一体;音乐中的工尺谱框架为表演者提供了个性艺术发挥的广阔空间。除古琴外,琵琶是唯一一种自明清以来,始终保持活态传承的传统器乐,其乐谱集如《华秋苹琵琶谱》等一直延续至今。在传统音乐中,书面的骨干谱与活态的口传心授方式相辅相成,共同传承艺术。王范地的艺术体系中,有两种较为重要的传统教学法,体现其基本的传承理念。

一是口传心授。口传是传神,心授是心领神会,口传心授涉及多方面内容。教学中的口头描述在传承中十分重要,经常运用比喻来帮助学生理解。如李庭松曾用“弹琵琶左手是元帅,右手是小卒”[16]来形容弹琴中左右手的关系,这一观点深刻揭示了中国音乐文化的独特魅力。王范地领悟这一关系为,尽管右手擅长于对音色、力度和速度的控制,但若无左手的协同,仅凭四音无法展现出音乐的韵律之美,故传统音乐的精髓即琵琶演奏的神韵,其核心在于左手的腔韵。上述例证凸显出口传心授在教学中的重要性,其中口传侧重于传授学习的技巧;而心授则是通过语言、示范,以及动作过程的感觉等手段,使学生能够在内心深处领悟和体验老师的理解。老师以简洁的语言,将一生的丰富经验传授给学生,学生则通过模仿老师的一招一式,学习掌握老师传授的内容。因此,口传心授的初级阶段是模仿,其目的是使学生能够比肩老师,并不断超越。口传与心授,两者不可分割,这正是长期被认为不高级的传统教学法的高明所在,这与中医诊脉中一人一方对症下药的理念有着异曲同工之妙。王范地深受中医原理启发,总结出“听、看、摸、问、助”五字教学法,不仅提升其教育水平,也使其成为一代教育大家。

二是以曲代功。王范地认为,通过这一方式可以解决乐曲的神韵问题,但其前提是要学习经典。虽然这种传统教学法在学院派中几乎已被丢弃,但王范地在此基础上,加入自己的理性教学方式和深度艺术理解,使得“音色库”系统在演奏中发挥了整体思维架构作用。通常,许多人错误地认为技巧仅限于速度和力度,并据此认为文曲演奏没有高深的技巧,但相反的是,文曲演奏对技巧的要求较高,实际难度也较大。如果对传统文曲用功不足,就无法切入传统音乐的灵魂,更无法实现技巧,因此,这两者之间紧密相连。

《青莲乐府》作为王范地文曲教学的入门曲目,其音乐与指法构成虽显简易,但实际演奏的难度超过了文曲代表《春江花月夜》。小曲易在弹音,难在韵味,其谱面看似仅有寥寥数音,但如何演奏处理,需要复杂的二度艺术创作。在此过程中,固然存在感性层面,但更多是形成风格体系的技术架构,以及对艺术运用的深入探究。另外,腔韵问题涉及所有基本的技术形态,如吟揉、刚腔、缓腔、急腔、柔腔等,这需要系统化的知识储备。演奏时,若无这些基本形态的框架支撑,音乐就仅为音符和指法的堆砌。关于如何区分“腔”与“韵”,王范地认为,从狭义上理解,“韵”本身有音的元素,但并非以音符为衡量标准;“腔”则指音的变化。腔与韵联系紧密,但又各有不同,戏曲之“韵”指咬字,但“腔”未有明确说明,王范地借用西洋vibrato(颤吟、颤音)加以说明。

另外,通过以曲代工的方式,也可以解决“功”的问题。同样以《青莲乐府》为例,其为弹挑类指法训练的入门之作,王范地通过细化技术动作部位不同组合,发出各种音色,如指拨、腕拨、肘拨、肩拨等。相较之下,传统的弹挑练习概念较为模糊,并未具体说明弹奏方式,但在实际演奏中,需要明确记述细节,否则上手无感觉,对音乐的诠释更显苍白。因此,即使是一首看似简单的文曲,也需要投入足够的功夫,以展现音乐真正的风格要素。以曲代工是卓越且高级的教学方法,其从音乐本体入手进行学习,这符合人们喜欢音乐而非单一动作的天性。由于琵琶流派的多样性,相同曲目在不同流派中可能有不同乐谱和指法,因此,不能仅仅依赖某一流派解读来理解传统乐曲。例如,《十面埋伏》以浦东派林石城的诠释为佳,其轮指长、速度快,其中牵涉到的技术训练需要被单独剥离进行学习和练习。王范地总结了五条关于快速练习的诀窍,其认为只有掌握这些诀窍,才能有效提升速度。此外,王范地还从自身特殊经历中汲取教训,其曾达到世界金质奖章的巅峰,但后因手伤无法演奏,使其跌至低谷。这段经历促使王范地深刻反思,认为传统以曲代工的教学方法之所以较少出现坏手情况,是因为没有单一性地持久练习,如轮指轮多久、弹挑弹多长时间等。这段特殊经历成为王范地教学和演奏生涯的重大突破,也帮助了众多琴人。

(二)风格与神韵:音腔韵体系

王范地在《浅谈琵琶的传承与二度创作》[17]一文中,提出其总结出的琵琶音乐“音腔韵”体系,这一体系主要分为乐音、腔音和韵音。

(1)乐音是音高稳定的静态音,不发生变化。

(2)腔音是从一个音高“滑动”到另一个音高,俗称“滑音”,包含长腔、短腔、缓腔、急腔、刚腔、柔腔、实腔、虚腔等,表现的技法是推、拉、扳、绰、注。在琵琶音乐中,运用“腔音”的概念,而非常见的强弱轻重处理,更贴近中国音乐的本质。在一首乐曲中,巧妙运用音色形态多变的滑动音组合,需要深入学习和借鉴民族音乐传统,特别是声腔艺术。

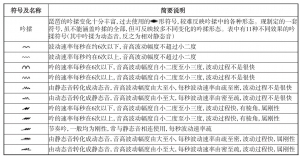

(3)韵音特指狭义的、围绕一个乐音音高中心规律循环地动态波动,也称“波音”,可将其细分为11种波音的形态变化,其表现技法是吟揉。吟揉技法在琵琶演奏中借鉴古琴的“吟猱”指法,古时记录同减字谱,后从杨荫浏、曹安和开始,将其简化为菱形◆表示“吟”、 表示“猱”,后“猱”字基本被弃用,将吟揉指法合二为一,采用菱形符号◆。后人对两种指法也开展了进一步探索,但说法各异,难以表达其内在形态。因此,演奏者需要深入理解和实践,结合民族音乐的传统方向,避免将传统乐曲尤其是文曲演奏得索然无味或失去韵味。为满足行腔作韵的需求,王范地对左手吟揉技法的指法进行明确分类和详细解读,将原来模糊的概念予以清晰化,并借鉴小提琴的演奏理论,创立训练方法。如“吟”指左右方向滑动,音高差大于小二度,可使波音产生有棱角的节奏功能;“揉”则是弦的斜向上下运动方向的滑动。王范地共总结了音乐中的11种变化波形符号,并注解其练习速率要求和波动幅度(见表1)。

表示“猱”,后“猱”字基本被弃用,将吟揉指法合二为一,采用菱形符号◆。后人对两种指法也开展了进一步探索,但说法各异,难以表达其内在形态。因此,演奏者需要深入理解和实践,结合民族音乐的传统方向,避免将传统乐曲尤其是文曲演奏得索然无味或失去韵味。为满足行腔作韵的需求,王范地对左手吟揉技法的指法进行明确分类和详细解读,将原来模糊的概念予以清晰化,并借鉴小提琴的演奏理论,创立训练方法。如“吟”指左右方向滑动,音高差大于小二度,可使波音产生有棱角的节奏功能;“揉”则是弦的斜向上下运动方向的滑动。王范地共总结了音乐中的11种变化波形符号,并注解其练习速率要求和波动幅度(见表1)。

表1 11种吟揉符号及说明[18]

技术是基础,神韵是灵魂。王范地通过构建多种形态的左手技法音腔韵体系,根据不同乐种和不同风格的融合,展现出传统音乐的内部微观形态结构。其将“技法-音色-音乐”三者之间的互动关系淋漓尽致地展示出来,使演奏者深刻感受到音乐内在的丰富世界,并能在演奏过程中充分展现传统神韵之美。王范地的艺术风格融入了说唱和其他乐种的传统元素,其鼓励对琵琶演奏进行各种创新尝试,但也始终强调,深入学习和理解中国音乐的精髓才是艺术发展的核心所在。

(三)解题与布局:意情趣

王范地所秉持的音乐理念和实践,以“意、情、趣”为核心,将此作为传统乐曲的题旨和构建音乐结构的基石。

第一层“意”,即乐曲的思想内容和意境,作品解题首先需确定情感的基础定调。以《塞上曲》中的“宫苑春思”为例,“春思”中蕴藏着对冲破压抑的渴望,这是古代女性的文化基调。解读时需深入体会这种真切的情感,使“怨”和“泪”自然流露;确定情感基调后,布局构思随之展开,句读气息和音色结构逐步深入。在阐释乐句的过程中,可运用多种审美意趣,如抑扬顿挫、刚柔相济、轻重缓急等,这些在王范地的《传统琵琶曲神韵之拿捏初探》一文中均有详尽阐释。其中,根据不同传统乐曲的需要,调整律制、颤音、律动等层面,即节奏问题尤为重要。传统音乐节奏与西洋音乐有所不同,其富有弹性、张力自如,类似于“猴皮筋”的律动,被广泛应用在戏曲音乐中,有助于情感表达。如《塞上曲》中,若仅按常规方法和谱面记录的音符弹奏,则音乐虽规范但难以感人。王范地针对这一问题,深入研究如何在音乐结构中表达最终情感。其在音乐开头用刚腔,弹奏急促,随后转为柔腔,音乐逐渐缓和;对相同音符进行虚实对比的夸张处理,运用“猴皮筋”律动掌控音乐,使节奏在未放慢的情况下,具有更丰富的表现力。这种被大量运用于民间音乐和戏曲中的手法,在琵琶教学中却鲜有借鉴。王范地对传统文曲的尊重和高度艺术诠释,使其深感弹好古曲和民间乐曲的不易。

第二层“情”,指的是七情,七情在儒家和医家中有众多不同说法,虽提法不同,但归根结底都是指情感。“情里面有各种层次,在音乐布局的时候要拿住。比如,有一种哀,是欲哭无泪,还有一种是表面在笑、心里在哭。”[19]确定情感基调后,就可塑造明确的音乐形象,随即便可对演奏法进行针对性布局。如《青莲乐府》的文人色彩浓郁,古时将其归为文曲,其中,第一段“举杯邀明月”抒发豪气,第二段“风入松”表现风的自由,第三段“石上流泉”描写出水。王范地对该曲有独特的创作手法和理解,其认为文曲所包含的内在情感强大,演奏时应分外注意,如第一个起动动作和音色取向等;在音乐处理中,其借鉴声腔和古琴音乐元素,但并不拘泥于能否吟揉具体的音符,以此展现音乐的艺术性。

第三层“趣”,是指音乐的审美取向,其源于“意”和“情”。在确定乐曲基调、速度等基本要素后,演奏者要深入挖掘并精心处理,简单的音色对比或强弱快慢无法表达意境之美,因此,需要通过刚柔相济、轻重缓急、阴阳虚实等展现音乐韵味。首先,演奏者要妥善处理音乐基础,如句读和呼吸,句读不仅涉及语感还涉及乐感。民间乐曲中的老八板虽然较为工整,但不对称句子更为常见,这与西洋曲式的划分有所不同。其次,演奏者需深入了解作品,分析具体的唱句、情感和审美趣味。例如,处理非琵琶所长的单音弹拨长时值音符时,王范地在《月儿高》中用昆曲腔格进行解决。最后,音乐在音符之外,演奏者的动作气口大小、强弱力度表达亦对音乐有重要影响。当拍子游走在空间中,每拍之前的内在自然情感已经发生变化,这种变化常被演奏界夸大为外在的肢体表演(炫技派另当别论),甚至使观众误以为动作的大小与专业性有关。因此,趣味和审美习惯的养成,以及音乐背后的立意和立情才是构成王范地二度创作的重要因素。

结 语

当代琵琶音乐在创新发展方面步伐迅疾,众多现代化交响作品不断涌现,体现出学院派在这一方面的优势。然而,繁盛之下仍藏有多重根基性问题,如对琵琶乐器本身所承载的文化遗产缺乏深入了解,对理论研究的忽视,对民间音乐传统的轻视,学院派训练的单一重复等。近年来,随着对非物质文化遗产保护的日益重视,传统发掘和传承逐渐成为趋势。南方琵琶传统流派(如平湖派、浦东派、汪派)的传承学习培训正如火如荼地进行,这无疑是一个积极趋势,但还远远不够。

郑溪和在《寻找琵琶失落声音的几个方向》一文中指出,琵琶艺术的文化遗产包含传世古谱、传世古琵琶,以及独奏、合奏与伴奏三个领域。因而,对琵琶传统技法的探索涉及古谱解读、从骨谱到肉谱的转化、传统琵琶的再使用、地方音乐与戏曲的学习再移植,以及海外琵琶的借鉴等五个方面[20]。其中从骨谱到肉谱的转化以及地方音乐与戏曲的学习再移植,是两个尤为关键且具有较强操作性的内容,其不仅是传统音乐传承与发展的核心,也是王范地琵琶艺术的独特之处。王范地所构建的“音色库”系统作为衔接技术和音乐的核心,贯穿其整个艺术理论体系的各个方面。在传统乐曲的二度创作中,其“音色库”系统作为音乐神韵表达的核心要素,衔接贯通琵琶演奏“器—形—神”的传统音乐之魂。这一系统使得演奏技巧有法可依,耳鬓厮磨,塑造出丰富多样的微观声音世界以及深远而丰富的音色空间,最终将这些元素升华为传统音乐之美的极致体现。

注释:

[1] 具体表现在两个方面:一是传统流派艺术传承的式微,二是除了南音,在民间乐种中,当代琵琶并未发展出独特或独立的器乐艺术风格。就民间土壤的丰富性和传统流派的传承而言,同为古老弹拨乐器的古筝其状况相对更好。

[2] 张先玲:《王范地琵琶艺术理论与实践·文论篇》,香港龙音制作有限公司,2020,第2页。

[3] 宋飞:《我学琵琶》,载《中国音乐》,2006年第4期,第87-90页。

[4] 为笔者的切身经历,因此,称王范地先生为“琴医”。

[5] 曹安和:《时薰室琵琶指径》(油印本),中央音乐学院民族音乐研究所,1957,第10、13页。

[6] 林石城:《琵琶教学法》,上海音乐出版社,1989,第203页。

[7] 刘德海:《凿河篇》,载《中央音乐学院学报》,1989年第1期,第16-22页。

[8] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆,2001,第1500页。

[9] 邝宇忠:《琵琶演奏技法》,人民音乐出版社,1995,第62-63页。

[10] 李景侠:《天职——王范地先生的教学思想与教学实践》,载《人民音乐》,2003年第10期,第27页。

[11] 张先玲:《王范地琵琶艺术理论与实践》,香港龙音制作有限公司,2020。

[12] 张先玲:《王范地〈传统琵琶曲神韵之拿捏初探〉》,载张先玲:《王范地琵琶艺术理论与实践·文论篇》,香港龙音制作有限公司,2020,第29-30页。

[13] 图片来源:张先玲:《王范地琵琶艺术理论与实践·笔记篇》,香港龙音制作有限公司,2020,第201页。

[14] 该图参考谈龙建老师的修改意见,特此致谢!

[15] 同2,第87页。

[16] 王范地课堂随语。

[17] 同12,第98-108页。

[18] 同2,第102-103页。

[19] 同2,第93页。[20] 郑溪和:《寻找琵琶失落声音的几个方向》,载《中国音乐学》,2015年第4期,第96-104页。