摘要:琵琶大师刘德海先生一生创作和改编有百余首琵琶作品,它们将新的和声性技法与琵琶的和音和声音响相融合,在听觉上极大提高了琵琶音乐的艺术感染力,具有重要的研究价值。本文从中梳理刘氏琵琶音乐和声性语言的开发历程、技法组合、音响效果、审美观念,期望为今后丰富琵琶语言、创作琵琶音乐获取新的灵感和方向。

关键词:刘德海;琵琶作曲;和声性语言;琵琶技术技巧

刘德海先生(1937—2020)是我国著名的琵琶演奏家、教育家、作曲家,他以“为未来创造新的传统”①为座右铭,投身于琵琶创作六十载。20世纪60年代,他移植改编多首流行的中外歌曲和民间乐曲,拉近了琵琶艺术与广大群众的距离,让琵琶这件古老的乐器走向更广阔的舞台;70年代,他与吴祖强、王燕樵共同创作大型琵琶协奏曲《草原小姐妹》,开启琵琶与西方交响乐合作的艺术里程,使世界观众对琵琶艺术有了全新的认识;80年代,他开辟出一条属于自己的原创之路,从他的笔下接连诞生《人生篇》五首作品②,表现他对生命价值的思考和对美好人生的追求;90年代,他相继创作《田园篇》《宗教篇》《乡土风情篇》等几十首琵琶作品,用音乐拥抱生活、拥抱自然,展现天地和谐、天人合一的至高境界;进入21世纪,刘先生赋予琵琶音乐以海纳百川的包容性,创作了《怀古篇》《母爱童心篇》等跳出江南风格的音乐作品,以独具匠心的技术语言,营造属于当代琵琶人的精神家园,为琵琶艺术注入了更强大的生命力。刘先生在琵琶创作中倾注了毕生的精力,留下百余首琵琶作品,成为琵琶艺术发展史上的一座高峰。

经历六十年探索,刘先生成功打开许多新的创作空间,值得我们用心研究、实践和发扬。其中之一,就是琵琶和声性语言的开发与运用。“音乐语言超越表象的模糊性和抽象性皆通过音响技术来完成……技术谱系好比一部词典,词汇组合、章句、语法都出自词典第一手材料。词典容量的丰富性、完整性以及前瞻性,直接关系语言能量的功效。”③不断丰富琵琶的技术语言,能让琵琶音乐在表情达意时有更大的发展空间。刘德海先生通过对琵琶技术的创新,设计了一系列琵琶和声性语言,扩充了琵琶作曲的语汇。

本文以刘德海先生琵琶作品中的和声性技法及技法组合作为阐述对象,对刘氏琵琶和声性语言的运用与开发历程进行梳理与分析,以期对当今琵琶音乐创作提供有益的启示。

——————

①刘德海:《琵琶刘家大院心声》(未发表)。

②刘德海《人生篇》的五首作品为《天鹅》《老童》《春蚕》《童年》《秦俑》。

③刘德海:《琵琶之"熵"》,见《琴海游思》,人民音乐出版社2021年版,第156页。

——————

一、琵琶传统和声性语言的运用与开发时期(1960—1980)

琵琶作为弹拨乐器,最基本的技术是弹挑与轮指,分别呈现出“点”与“线”两种基本音响形态,构成了琵琶的核心语言。双弹、摭分、扫拂、琶音等技法产生琵琶和音、和声音响,属于纵向语言。传统的琵琶语言,大多以横向单旋律为主体,对和声运用较少,重在突出音乐的线性美以及音色变化,从而达到“以韵传神”的审美格调。

在早期艺术实践中,刘德海先生接触到不同文化背景、不同阶层的听众,深感传统琵琶音乐不能完全满足他们的审美需要。身处这样的时代背景,古老的琵琶欲达到雅俗共赏、屹立于世界的理想目标,琵琶音乐走向通俗化势在必行。为此,他将流传较广的民间音乐、中外流行歌曲改编为琵琶独奏曲,这其中既有国内广大基层观众喜爱的《浏阳河》《游击队歌》,也有外国观众大为欣赏的《划船曲》《牧场之家》等,使琵琶艺术拥有了更广泛的追随者。这一时期,刘德海先生在移植改编的技巧设计上做出了不同尝试:一是大量运用多种传统纵向语言,二是在传统技术语言上变化、组合出较简单的新和声性语言。

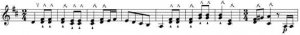

以1972年改编的《游击队歌》为例,乐曲中较大篇幅地运用传统的分弹技法。加入顿音表情的分弹形成短促而有弹性的和音音响,曲调充满活力,表现机智与乐观的音乐形象。

谱例1《游击队歌》第27-34小节

乐曲随后对该旋律进行变奏。刘先生在“弹挑”技法基础上,将中指“剔”、食指“弹”与大指“挑”组合,中指、食指分别与大指做“弹挑”状。新的技术组合( )驱动手指在三根弦上快速过弦,中指“剔”音色坚挺清脆,在连续的快速分解和弦中突出外弦主旋律,增强了旋律动力。

)驱动手指在三根弦上快速过弦,中指“剔”音色坚挺清脆,在连续的快速分解和弦中突出外弦主旋律,增强了旋律动力。

谱例2《游击队歌》第50-57小节

我们再看1974年改编的美国歌曲《牧场之家》。刘先生针对同一旋律尝试了不同的变奏手法。首先,运用双弦轮演奏和音,多以三度、六度和谐音程为主,增加音响的厚度。

谱例3《牧场之家》第17-29小节

其次,在“三指轮”基础上衍变新技法组合( )进行变奏。传统的三指轮多在一根弦上演奏单旋律,与之相比,新组合右手食指、中指次第“轮”一弦旋律,大指在二弦、三弦交替挑弦作陪衬,形成自然流动的三连音分解和弦,在听觉上产生新鲜感,增强了音乐的律动。

)进行变奏。传统的三指轮多在一根弦上演奏单旋律,与之相比,新组合右手食指、中指次第“轮”一弦旋律,大指在二弦、三弦交替挑弦作陪衬,形成自然流动的三连音分解和弦,在听觉上产生新鲜感,增强了音乐的律动。

谱例4《牧场之家》第33-36小节

创作于1975年由新西兰民歌改编的作品《划船曲》也值得关注。刘先生在技法选择上多用传统的琶音,以流动的和弦形象呈现船桨划动的声音。同时,他根据“分三弦”( )创新了“弹剔双”(

)创新了“弹剔双”( )技法,即用食指“弹”与中指“剔”同时向外拨弦,让琵琶在“双弹”“分弹”之外又多了一种能够演奏双音的新语言。作品运用“弹剔双”,以三度、四度、六度和音突出了三拍子律动,表现水波荡漾的灵动之感。

)技法,即用食指“弹”与中指“剔”同时向外拨弦,让琵琶在“双弹”“分弹”之外又多了一种能够演奏双音的新语言。作品运用“弹剔双”,以三度、四度、六度和音突出了三拍子律动,表现水波荡漾的灵动之感。

谱例5《划船曲》第47-54小节

乐曲的另一个新技术语言是“反弹”。刘先生将传统的“分”( )视为“正弹”,“摭”(

)视为“正弹”,“摭”( )视为“反弹”①。他借鉴西方吉他的演奏法,在技法“摭”的基础上加入中指,由大指“勾”、食指“抹”、中指“抚”构成“反弹”组合。乐曲运用三个手指的“反弹”,轻松灵活地驾驭四根弦的过弦。

)视为“反弹”①。他借鉴西方吉他的演奏法,在技法“摭”的基础上加入中指,由大指“勾”、食指“抹”、中指“抚”构成“反弹”组合。乐曲运用三个手指的“反弹”,轻松灵活地驾驭四根弦的过弦。

谱例6《划船曲》第94-96小节

这一实践,让刘先生看到了“反弹”魅力:“反弹”因指甲触弦的角度不同,所产生的音色与“正弹”形成了鲜明的对比,一“正”一“反”,一明一暗,增添“点”的音响层次。这首作品为之后刘氏“反正弹”技术的诞生埋下一颗灵感的“种子”。

早期移植改编中外作品的经历,激发了刘先生对琵琶传统和声性语言的运用与开发:通过多样化地运用传统纵向和声语言,达到丰富音响的效果;逐步尝试提升右手中指在技法组合中的地位,以传统技法为基础拓展新技术组合。早期和声性语言的运用与开发,为刘先生此后的音乐创作积累了一定的经验。

——————

①"反弹":一般为用琵琶指甲反面演奏。

——————

二、琵琶新和声性语言的探索时期(1980—2006)

从20世纪80年代起,刘先生开启了真正意义上的创作,以多彩的琵琶语言向人们传达他的情感与思想。这一时期他的原创作品,从《人生篇》《田园篇》再到《宗教篇》,皆反映了他的精神追求与哲学反思,呈现出刘氏艺术升华的轨迹。刘先生认为:“当今,中国弹拨乐在线形技术运用上因过多‘歌唱化’而造成重‘线’轻‘点’的倾向,严重影响音乐的深度和感染力。”①再加上原有的弹挑、轮指等技术,已不能满足刘先生琵琶创作的需要,这些都成为他技术语言创新的动力。这一阶段,刘先生一方面充分发挥琵琶语言“点”的表现力,挑战在一个音上运用不同触弦方法,以获取过去从未有过的音色变化;另一方面,他立足传统技法,运用反向思维开发新技法,这些探索都进一步促成了大量和声性语言的诞生。

1995年创作的《滴水观音》为《宗教篇》第一首,以多首佛曲作为素材,既带有端庄安详的气质,又不失人情温度。刘氏运用反向思维,根据传统“挑轮”独创了新技法挑外(弦)轮里(弦)。

谱例7《滴水观音》第65-67小节

传统的“挑轮”(即轮外弦挑里弦),大指“挑”大都是以较低沉的音作配角;新技法将大指解脱出来挑奏明亮的外弦旋律,与里弦柔和的“线”状旋律交替,时而点缀泛音,静中有动,营造水珠滴落的静谧美感。在谱例7中,乐句末尾轮指处有意加入左手带起的空弦音,为曲调增添一份空灵的意境。

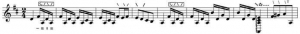

这一时期,刘先生有意识地开发右手中指与无名指技法,提升两个手指的独立性,根据传统的“摭分”开发的“反正弹”技法,此时逐渐进入到了发展期。右手大指、食指、中指、无名指四个手指各自一“正”一“反”产生八个“点”,成为打造琵琶新语言的基础。1996—2001年,刘先生陆续创作了十首风格别致的小曲(含《秧歌迪斯科》),取名为《乡土风情篇》。刘先生起用“反正弹”作为作品的核心语言,以指尖滚动的音响形象展现一幅浓郁的乡村田园人文画卷。在此,以其中三首小曲为例:

第三首《纺车》,将我们带回到农家老辈的木头纺线车前。作品选用了食指、中指与大指的“反正弹”组合,食指与中指在第一至三弦穿梭,大指在第四弦奏出稳定的低音,连续的三连音节奏还原了车轮转动的音乐情景。

谱例8《纺车》第1-2小节

乡土风情篇

——————

①刘德海:《换个语境"说"弹轮》,见《琴海游思》,人民音乐出版社2021年版,第89页。

——————

演奏时左手采用民间常用的“移动山口”①(食指同时摁住四根弦)保留了余音,实际演奏效果为里弦持续低音与外弦旋律“两条线”,形成了如同纺线一般延绵不绝的曲调。

谱例9《纺车》第1-2小节实际演奏效果

第六首《杂耍人》刘先生意在用琵琶语言塑造这样的形象:热闹的乡村集市上,一位卖艺老人正表演着杂耍抛接球。为了模拟抛球以及球旋转的律动,刘先生通过四指轮开发出新技巧四指反轮(小指、无名指、中指、食指依次作“反弹”),同时与反琶音相结合,实际形成了连续不断的四重琶音,凸显了老者“耍”球的潇洒灵活,令人耳目一新。

谱例10《杂耍人》第31-34、第41-44小节

第九首《风铃》灵感来源于崂山华严寺藏经阁,其檐下风铃锈迹斑驳,只见其形未闻其声,令刘先生深感惋惜,遂萌生了用琵琶“再现”铃声的创作念头。经历八年,终在弦上寻找到理想的声音——创新使用无名指“侧锋正弹”( )拨奏外弦,触弦轻柔,使清透的音色更加圆润。

)拨奏外弦,触弦轻柔,使清透的音色更加圆润。

谱例11《风铃》第29-30小节

上例所示,前一小节用“侧锋正弹”拨响泛音,增添音乐亮度,余韵悠长,形象表现了山谷中的空旷幽静;后一小节再以无名指奏出“正弹琶音”( )(实际效果为

)(实际效果为 ),模拟风铃轻快灵巧的摆动声。然而乐声中并非只有孤零零的“风铃”,刘先生运用大、中、食三指的反正弹组合,表现出记忆中华严寺山门下泉水潺潺流动之声,于是就组成了带有无名指“侧锋正弹”与“反正弹”的多重技术组合(

),模拟风铃轻快灵巧的摆动声。然而乐声中并非只有孤零零的“风铃”,刘先生运用大、中、食三指的反正弹组合,表现出记忆中华严寺山门下泉水潺潺流动之声,于是就组成了带有无名指“侧锋正弹”与“反正弹”的多重技术组合( ),形成“风铃”声、“流水”声上下相互呼应的效果。

),形成“风铃”声、“流水”声上下相互呼应的效果。

——————

①刘德海:《刘氏琵琶盘点》,见《琴海游思》,人民音乐出版社2021年版,第225页。

——————

在作品最后一段中,刘先生根据传统的“下出轮”开发运用“下出轮三指半轮”( )。无名指、中指、食指依次由三至一弦“轮”出,以层层叠加的多重和音的音响,刻画檐下高低不同的“风铃”随风摇曳的灵动姿态。

)。无名指、中指、食指依次由三至一弦“轮”出,以层层叠加的多重和音的音响,刻画檐下高低不同的“风铃”随风摇曳的灵动姿态。

谱例12《风铃》第31-32小节

以《乡土风情篇》为代表的刘氏作品展现了“反正弹”组合的千变万化。“正”“反”之间碰撞出的和声性语言,音响更丰满,层次更丰富,音色更多变。“反正弹”的出现,也让我们在琵琶上听到了不同于西方器乐音乐的快速语言,彰显了琵琶艺术全新的生命力。这种新的语言,开始让手指在四弦上“旋转”起来,因此先生将“反正弹”的运用形容为一场指尖上的“芭蕾舞革命”①,这场“变革”激发了先生在琵琶语言的探索之路上走向新途。

三、琵琶和声性语言的纵向与横向开发时期(2007—2020)

刘先生认为:“琵琶的和声音响,从传统到创作,具备场景渲染、情绪烘托的功能,和声少有独立表述的语言出现。”②也就是说,琵琶和声音响在音乐行进中常担任“配角”。刘先生有意识地将和声音响提升至“主角”的位置上,在弦上发挥琵琶和音的美。“音乐的内核是调和之美,音乐美学即和的美学。欧洲文艺复兴以来,音乐形式作品经典,无不得益于欧洲伟大的宗教音乐家巴赫的调和精神。以技术层面上说,琵琶达不到巴赫的和声语言,但就审美力道与语言谱系的空间,具备不少调和因素。”③刘先生从巴赫的音乐作品中获得创新琵琶和声性语言的审美启示,产生了让音乐在和弦中行进的设想,在琵琶四弦和十个手指上探索新的可能性,由此开启了开发纵向语言与横向语言的新路程。

传统技巧“双弦长轮”常用来演奏线性和音,虽然演奏强力度的旋律时具有理想的颗粒性和爆发性,但是一到弱轮或慢轮的时候,大指容易产生重音,影响了线性音乐的美感。这种不平衡,就需要用不同的技法来协调。与其他线性语言相比,“双弦四指轮”(无大指)在以往琵琶作品中并不多用。刘先生在演奏实践中,积极肯定了这种线性技巧的音响优势。“双弦四指轮”在慢轮、弱轮的情况下,可以保持连贯柔和、似“云雾”般抱团的声音,这是传统音响中不曾有的。2007年刘先生创作《雏燕》,继承传统《瀛洲古调》小曲“小而精”的特点以及富有童趣的风格。在作品伊始处,首次大篇幅使用“双弦四指轮”,以朦胧的音色展现雏燕满身绒毛的稚气。

——————

①刘德海:《琵琶贵在见体》,见《琴海游思》,人民音乐出版社2021年版,第125页。

②刘德海:《一颗不断发酵的种子》,人民音乐出版社2021年版,第237页。

③刘德海:《一颗不断发酵的种子》,人民音乐出版社2021年版,第237页。

——————

从下面的谱例中我们看到,在和音行进中,主旋律随着双弦四指轮在里外弦的变换而高低起伏,营造出明与暗的音色对比;装饰音的出现,为作品增添了一份萌动的生机,似乎是嗷嗷待哺的雏燕在巢内发出稚嫩的啼叫声,表达了新生命的呼唤。

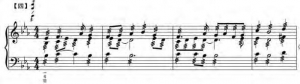

谱例13《雏燕》第1-13小节

2008—2010年刘先生创作《指尖芭蕾》。此曲原名为《水之舞》,因游览云南虎跳峡有感而发。乐曲采用云南民歌素材,以多个标题性段落组成一幅水乡的歌舞场景。在技法选择上,刘先生不仅起用反正弹组合展现手指的“旋转”“跳跃”,还运用了“新双弹”( )技法(原名“弹剔双”)。传统的“双弹”,为食指一个手指发力,依次拨响相邻的两根弦,利用快速的拨弦速度得到相对整齐的一声,不能做到真正意义上的“双珠”同时“落玉盘”的效果。“新双弹”以食指、中指各自掌控一根弦,在弦上同时弹出,从而获得清晰悦耳的和音,并减轻了“双弹”的撞击感,使得声音更加轻盈清透。在第四段“芦笙舞”中,旋律以“新双弹”为主要技法。“新双弹”与左手“打音”“带起”“拉音”等技法相组合,形成了轻快而富有舞蹈节奏感的和音音响。

)技法(原名“弹剔双”)。传统的“双弹”,为食指一个手指发力,依次拨响相邻的两根弦,利用快速的拨弦速度得到相对整齐的一声,不能做到真正意义上的“双珠”同时“落玉盘”的效果。“新双弹”以食指、中指各自掌控一根弦,在弦上同时弹出,从而获得清晰悦耳的和音,并减轻了“双弹”的撞击感,使得声音更加轻盈清透。在第四段“芦笙舞”中,旋律以“新双弹”为主要技法。“新双弹”与左手“打音”“带起”“拉音”等技法相组合,形成了轻快而富有舞蹈节奏感的和音音响。

谱例14《指尖芭蕾》第131-135小节

指尖芭蕾

刘先生将“新双弹”与“挑”组合在一起,命名为“双弹挑”,集中运用在第五段“双人舞”中。通过这种灵动的新组合,模仿芦笙吹奏的纯四度、纯五度、大二度等双音,旋律明快,引人入胜,展现了众人热烈而欢快的舞步,使得作品进一步得到升华。

谱例15《指尖芭蕾》第144-151小节

“双弹挑”的出现,让琵琶“和”的美感更加浓郁。刘先生在此后的多部作品中,充分发挥这种新语言的优势,释放琵琶音乐的活力。创作于2015年的《双人踢踏舞》更是全篇运用“双弹挑”新组合,乐曲追求西洋风格的和音,多采用三度、四度、五度、六度和八度音程,里外弦交替呈现主旋律,表现出具有互动性的“双人”舞蹈风格。双弹挑组合的重要意义在于,它使得琵琶里弦的曲调在作品里具有了独立性,当里弦作为旋律时,外弦让位于和音伴奏的位置。刘先生不满足于此,在这个组合的基础上,他进一步设想:采用由中指、大指在外弦构成弹挑,解决里、外弦各有一个独立声部的可能。但遗憾的是,这一技法组合至今尚未在作曲中被运用,为我们留下了一个实践的空白。

2014年刘先生在探访周少梅先生故居后,写下一首具有江南风格的《采莲歌》(又名《“周少梅书房”里的琴声》)。在与国乐先辈的音乐时空对话中,触动了刘先生在琵琶技术上的创新:根据传统的三指轮技巧,让大指、食指、中指各自独立地掌管一根琴弦,形成了全新的“分解和弦三指轮”( )(下文简称“新三指轮”),指尖快速轮动之下,产生温和细密且富有抒情性的线性和声,在纵向和弦行进的同时听到了外弦横向的高音旋律。乐曲借不同于江南丝竹的细腻语言,表达出刘先生对江南乡土的眷恋,以及心中美好的愿景——与弟子们在书房中自得其乐的弹琴。①

)(下文简称“新三指轮”),指尖快速轮动之下,产生温和细密且富有抒情性的线性和声,在纵向和弦行进的同时听到了外弦横向的高音旋律。乐曲借不同于江南丝竹的细腻语言,表达出刘先生对江南乡土的眷恋,以及心中美好的愿景——与弟子们在书房中自得其乐的弹琴。①

谱例16《采莲歌》第32-37小节

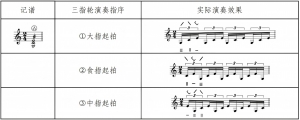

在此之后,刘先生又陆续在几首新作中将“新三指轮”进一步发扬,初步形成了“新三指轮”系统:三指轮中的大、中、食指均可以作为起拍,从而能够在里外弦实现不同音区的分解和弦及转位,由此产生丰富的和声音响,凸显了音乐的立体美感。以下面的和弦为例:

表1“新三指轮”记谱与实际演奏效果表

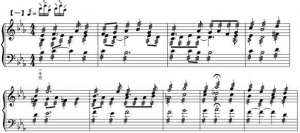

2018年刘先生专门运用和声语言编写了一首《和弦练习曲》。作品由四个乐段组成,每段分别采用不同的和声性语言。在首段刘先生再次启用“新三指轮”,配合左手和弦的转换和节奏的变化,在纵向和弦行进中,里外弦的横向旋律第一次出现了“对话”。

谱例17《和弦练习曲》第1-9小节

——————

①刘德海先生在《采莲歌》乐曲后记(未出版)中写道:"希望携带在钢筋水泥碉堡里生活的弟子们,在那没有掌声欢呼的零票房书房窗边,'举头望明月,低头"弹琵琶"。'"

——————

乐曲末段与开始呼应,以新语言再现了首段的旋律,采用“三指滚奏”这种快速的滚动音响,让音乐的情绪持续升温。刘先生为这首作品写下了副标题——“千年琵琶和弦练习第一谱”,明确了这首作品里程碑式的地位。

谱例18《和弦练习曲》第44-47小节

通过对上述刘德海琵琶作品中和声性语言的梳理与分析,逐渐展现出刘先生琵琶和声性语言探索历程的“三步曲”:第一步是探求纵向和声性语言的多样化;第二步是在纵向和弦行进的同时,追求里弦或外弦横向曲调的“歌唱”;第三步是在和弦行进中,挑战里外弦横向旋律的彼此“对话”,形成了由纵向语言和横向语言组成的琵琶复合型语言。刘先生在挖掘琵琶和声技术语言的表现力方面,进行了多方位的探索,让琵琶这一件擅长单旋律抒情的传统乐器,产生了立体丰满的全新音响效果。他对和声性语言的运用与创新,使琵琶技术语言的发展有了极大的飞跃,让琵琶音乐进入了新的审美阶段。

可以说,刘德海琵琶技术“词典”里每一项新技术语言的诞生,都离不开他对琵琶完美音响的不懈追求。刘氏琵琶和声性语言的创新历程,贯穿了他“以情制技”的艺术观和崇尚“调和”精神的美学思想。研究刘德海琵琶和声性语言,对琵琶音乐创作者、琵琶艺术传承者等都有着特殊的意义。琵琶艺术发展两千多年,从以木拨演奏到废拨用指,逐渐形成以弹挑、轮指为核心的技术语言体系,再到今天和声性技术语言的诞生,琵琶技术语言的传承与创新从未停止。试问有多少种琵琶技术语言被作曲家所尝试和采纳?琵琶人的十个手指在四弦上究竟还有多少美妙的音响可以挖掘?刘德海先生为琵琶音乐的发展和创新作出了卓绝的贡献,我们将沿着刘先生走过的道路继续探索,相信在积极运用与实践和声性语言的过程中,会发掘更多琵琶的“调和”之美。

参考文献:

[1]刘德海:《刘德海琵琶作品集》,上海音乐出版社2001版。

[2]刘德海:《琴海游思》,人民音乐出版社2021版。