摘要:精确有效地记录各乐器的演奏技法、音色、思维、肢体动作等已经逐渐成为作曲家、音乐家们亟待 解决的重要问题之一。 在作曲家们不断地尝试的过程中 , 图形、文字等结合五线谱的表达方式 ,成了记录中国 传统乐器的一种主要方式。 而曲线、直线和虚线 ,无论是作为独立的记号存在 ,还是作为构成图形的素材,在 中国古代记谱法系统、西方记谱法等体系中 ,都发挥着极其重要的作用。

关键词:线条 ;直线 ; 曲线 ;虚线 ; 中国传统乐器 ;记谱法

从西方的钮母谱到五线谱,再到20世纪的图形谱,从中国古代的声曲折到文字谱、图形谱等,线条以其不同的长短、粗细、形状在不同的记谱系统中发挥着重要的作用。中国当代传统器乐作品的记谱法,在吸收西方记谱优点、保留中国传统乐器特色的基础上,仍处于探索的阶段。20世纪中叶,受西方记谱法的影响,简谱和五线谱基本取代了中国传统的记谱法(古琴谱除外)。我国的正规音乐教育以及社会团体都以五线谱和简谱作为记录音乐的主要手段[1]。五线谱作为现在全球最普遍的记谱方式,在西方有很长的历史。据记载,五线谱来源于钮母谱。但在20世纪初期,随着创作理念和技法的革新,图形谱在西方作曲家的作品中出现,并被许多作曲家追捧,其内涵与发展直接影响着后来不同的音乐类型。图形谱的出现,改变了传统五线谱记谱法中作曲家与演奏家的关系,乐谱不再具有规定性的意义,更多的是启发的作用。因此,即兴、不确定性、开放性成了图形谱的主要特征。西方对于图形谱的界定分为图形与五线谱结合的记谱法,纯粹的图形记谱法两种[2]。美国作曲家EarlBrown的作品《十二月》选自《Folio》被认为是第一部纯粹用图形记谱法

进行创作的音乐作品[3]。同一时期,美国作曲家约翰·凯奇、德国作曲家斯托克豪森的作品都涉及不同种类的图形记谱法。中国作曲家也在运用图形记谱方面有一些尝试,例如作曲家谭盾、梁雷、秦文琛、姚晨等。

西方对音高的模糊性、节奏的随意性、调式的不确定性等的追求,与中国古代器乐作品创作的主要思维模式与审美方式十分契合。随之产生的记谱系统(图形记谱法)也是中国古代常用的一种记谱方法。在这种记谱法中,有一部分本身就与图形相关。例如,藏传佛教乐谱体系中的各类谱都是用图形来表示的[4];载于朱载堉《律吕精义》的格图、协律谱、登歌谱也是一种通过图像展示声音效的乐谱。它们以太常雅乐为目标,以律吕谱、工尺谱、太常雅乐乐章为结构框架,以线图为表达方式[5]。我国传统记谱法中使用较多的工尺谱记谱体系,包括工尺谱与俗字谱[6],也是一种只能记录音高,而不能记录时间,即节奏的乐谱。因此,不确定性、即兴性是中国古代音乐最为主要的特征。

不同时期、不同地区、不同作曲家,甚至不同的乐器,会根据音乐风格的变化,使用不同的记谱方法。反之,不同的记谱方法也能反映出不同的音乐风格以及音乐思想。当代中国民族器乐的记谱法经历了漫长的探索时期。自五线谱和简谱进入中国以来,作曲家们一直在尝试用其记录传统的民族乐器作品。但同时,这两种乐谱在时间和音高上的精确性难以记录中国民族乐器中“不确定性”“即兴性”等特点。针对目前民族乐器记谱中存在的问题,音乐家们在不断地提出新的记谱方法。例如,崔华提出了“音腔记谱法”理论并以作品《樵歌》为例进行了“音腔记谱法”的实践探索[7]。“音腔记谱法”是以坐标为基础,用点、实线、虚线结合的方式记录音乐的一种方法。但由于“音腔记谱法”的改革较大,鲜有作曲家对其进行使用。而在作曲家们的音乐创作实践中,不同长短、粗细、形状的线条以及线条构成的图形、文字结合五线谱的方式,成为最为常见的记谱方法。按照西方对于图形谱的界定,这种记谱方法也属于图形记谱法的一种。同时,这种记谱方式也与中国古代的文字以及图形的记谱方法相吻合。

一、当代中国民族器乐作品中曲线的作用

曲线在中国传统记谱法中使用非常广泛。从汉魏时期文献中记录的“声曲折”与“契谱”到隋唐时期的“髣髴”以及“声明谱”,再到宋元明清时期的“步虚谱”“央移谱”“圆腔谱”等,这些都是用曲线来记录音高变化的乐谱[8]。

曲线在当代音乐作品中使用也十分常见,但其线所表达的意义在不同的作品中却有所不同。KurtStone的《20世纪的音乐记谱法》总结了西方20世纪的记谱方法,详细介绍了“曲线”在20世纪音乐作品中的意义[9]。中国作曲家在传统器乐作品的创作中,对曲线的使用一方面受中国传统音乐思维以及中国传统记谱法的影响,一方面又受西方音乐记谱法的影响。

(一)曲线被用于记录滑音

“滑音”是中国器乐作品最主要的特色之一,是中国器乐中的“韵”“腔”等特点的主要表现手法。曲线是记录滑音的主要手段之一。在传统的五线谱记谱法中,对滑音、颤音的表达多用波浪线或者直线的形式,但波浪线或者直线不能准确地表达滑音以及颤音的大致方向。因此,不同长短、不同形状、不同曲折程度的曲线被用作记录滑音的音高范围以及滑音的时间,如谱例1。

谱例1姚晨《骏》片段

谱例1中的作品选自当代作曲家姚晨为低音提琴和琵琶而作的作品《骏》。作品中,琵琶声部57小节使用的曲线表达的是从升F音开始的按照曲线方向进行的滑音。在五线谱中,滑音的实际演奏音响近似于曲线所在的音高位置,因此,音高具有一定的模糊性。而曲线的长短决定了滑音的大致时值,同样具有一定的模糊性。整个作品还有两处类似的曲线标记在低音提琴处,所表达的含义和此处相同。曲线在此处所表达的滑音使其音响极具中国民族特色,精确地表达了中国作品所追求的“腔”“韵”或者“意境”。类似于谱例中表达音腔的方式,在近年来为传统器乐创作的其他作品中也十分常见。用五线谱结合曲线的来表现中国传统乐器的特色,反映了近年来作曲家们对中国传统器乐个性的追求。

(二)曲线被用于记录演奏动作姿势

作为表达音乐的主要成分,剧场化的肢体动作是当代音乐中常见的方式之一。但如何将动作、肢体语言乐谱化,也是作曲家们在不断探索和解决的问题。曲线在当代音乐作品中,作为演奏姿势、手势等规定性的动作被记录于乐谱中,是较为常见的手段之一,如谱例2。

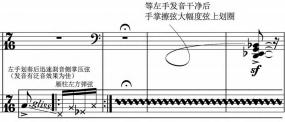

谱例2姚晨《步步生莲》片段

《步步生莲》为古筝独奏作品,创作于2014年。作品中有大量像谱例2中一样的曲线,表达的内容正如谱例中文字所示,是对演奏者的演奏动作与姿势的规定。同时,表演者所表演的动作也是音乐表达的一部分。就像作者在简介中所介绍的:“作品的目的是想探索古筝的特殊音响与演奏者与虚空法界的法身关系”。作品中有多处与以上谱例相似的符号,但都做相应的文字解释,如谱例3。

谱例3姚晨《步步生莲》片段

谱例3中的曲线所表达的含义为手掌擦弦大幅度弦上画圈。通过观察演奏者的姿势①可发现,谱例2以及谱例3中的两处曲线所呈现的方式大致相似,但两处动作作为音乐表达的重要部分在动作上有很大的差异。

曲线在此处表达的动作,本身就是音乐作品中的一部分。作曲家用曲线将文化、思想与音乐连为一体。因此,曲线的强大表现力也是作曲家青睐的主要原因之一。

作为记录动作和姿势的曲线除了记录于五线谱之上以外,也常常被记录于指法谱或者其他的谱式之中,并用于表达演奏的姿势和动作。例如,中国台湾作曲家黄好吟的古筝独奏曲《台北光影》中的第84小节处(见谱例4)。作曲家用21条横线分别代表古筝的21根琴弦,并在上方做时间标记,将曲线或带有箭头的直线或曲线记录于21条横线之上,用于记录演奏者在琴弦上所表演的动作。而在出版的乐谱中,收录了根据演奏者演奏的音响所记录的五线谱。从五线谱中可以看出,这种曲线记谱的方法所表达音高基本是固定的,但是在节奏上是相对比较自由的。

谱例4黄好吟《台北光影》片段

在传统的五线谱记谱法中,曲线常常用作连音线或者圆滑线,作为一种演奏或者演唱技巧出现。而现代音乐作品对于曲线的使用与扩充使得作曲家可以更加准确地表达音乐,但是曲线本身在现代音乐中的使用又具有一定的模糊性。因此,作曲家运用曲线记录音乐可以更加准确地表达音乐的模糊性。它与中国传统的曲线既有联系又有区别,即准确的模糊性与模糊的模糊性的区别。

(三)曲线被用作抽象化的概念

并非所有的符号对音乐演奏的作用都是规定性的。20世纪中叶,一系列具有抽象概念的图形的出现打破了西方几百年来演奏家服从作曲家、服从乐谱的常规,使得乐谱中符号的规定性减弱,甚至是符号不再具有任何规定性。作品的主要体现方式为纯粹的图形化的乐谱。在这些图形化的乐谱中,线条的使用最为常见,而曲线也是这类乐谱的主要表达方式之一。例如,在科尼利厄斯-卡杜的作品《Treatise》中,就大量使用了曲线。曲线在作品中没有任何规定性的意义,演奏者只需要看着乐谱进行即兴演奏。目前,在当代中国传统器乐作品中,并未发现这类的音乐作品。

(四)“曲线”于当代中国民族器乐作品创作的意义

20世纪的中国传统音乐作品的创作大致经历了两个时期。首先是作曲家们立足于中国乐器本身,吸取西方音乐精华,经历了音乐记谱规范化,演奏技法、音乐作品乐谱化的过程。这期间,作曲家们为中国传统乐器的合奏、不同传统乐器的组合、独奏的传统乐器创作了大量的作品。这些作品多用五线谱或简谱记谱,如民乐合奏《瑶族舞曲》、二胡独奏曲《秦腔主题随想曲》、竹笛独奏曲《早晨》、古筝独奏曲《战台风》等。在这一时期,传统器乐作品的创作特点是在尊重乐器本身特点的基础上,寻求乐器之间的共性与和谐。曲线的使用,与传统五线谱或者简谱中所使用的曲线的意义相同,多为规定性的、确定性的意义。其次是传统器乐作品的创新时期。这一时期的传统器乐作品创作不断挖掘传统器乐本身的个性,创造了许多新的演奏技法,也使用了许多新的记谱方法。从作曲家们对曲线的使用可以看出,传统音乐创作在创作思维和手段上的多样性。曲线在乐谱中所表达的模糊性与中国古代音乐记谱法中曲线在记谱中的模糊性相似。同时,作曲家们在创作过程中使用曲线所表达的回归乐器本身的“韵”或“腔”也是现代音乐创作所追求的。因此,新时期中国传统乐器的创作是“创新”与“回归”的融合,是在尊重“回归”基础上的创新。创新体现在,在西方音乐文化和记谱法的影响下,创作思维和记谱法的创新;回归体现在,中国民族音乐作品的创新是在回归中国传统美学和在传统记谱法的意义上实现的。

二、当代中国民族器乐作品中直线的作用

在西方的音乐记谱法中,直线的运用十分广泛,通常被用来表示各种不同的音乐元素和指示符号。

例如,传统五线谱中的五条线通常是由五条直线构成的,小节线、符干、多音的符尾连接等都是由直线构成的。在五线谱中,直线通常是具有规定性的特性,它是确定音高和时值的主要手段。

20世纪中后期,直线也被大量地用于各种不同的图形记谱法的作品中。在这类作品中,直线的意义更多的是与图形本身相关,大多表达一种不确定的、即兴的音乐,如厄尔·布朗的《December1952》是一首由不同粗细、长短的直线创作的作品。中国传统乐谱法主要包括两大类:一是包括文字谱、减字谱、工尺谱在内的用文字或者图形来记录演奏技法或音高的乐谱,二是用不同的图形来记录大概音高的图形谱,而这类图形主要以曲线为主。因此直线在中国传统记谱法中,运用较少,工尺谱或俗字谱中笔画从外形有直线之形,但无太多直线之意。

在中国当代音乐作品中,尤其是为中国传统乐器创作的音乐作品中,直线具有举足轻重的地位。一方面,作曲家们结合直线在西方传统记谱法中的功能,用直线来规定和记录音高、节奏、演奏技法等;另一方面,作曲家们在探索中国传统乐器的可能性时,创造了一些与直线相关的线条或者图形,用来记录不同的乐器的演奏方法。这些直线以不同的形状呈现,所表达的意义也各不相同。

(一)作为音簇的直线用于表现音高

20世纪以后,将粗细不等的直线运用五线谱中,来记录音簇是非常常见的一种手法。直线的粗细程度分别代表音的高低以及力度变化等。中国作曲家也善于使用这一方法。它体现了一定的即兴性,如作曲家刘文佳作品《水墨淡彩—两架古筝的对话》(谱例5)中,作曲家运用了直线来表达音簇。乐谱中直线给出的只是大致音高,在实际的演奏过程中,音高的具体选择是由演奏家决定的。谱例5中的直线表达的含义是在摇指的基础上向外扩展音域。

谱例5刘文佳作品《水墨淡彩—两架古筝的对话》

作品对于直线的使用,既有西方的记谱方式,又有中国乐器本身的方式,整个音响具有非常明显的中国传统音乐风格。

(二)直线用于记录滑音

直线与曲线都可被用于记录滑音,但直线与曲线的不同在于,直线记录的滑音多为单向的,尤其直线多用于表示微分音之间的滑音,如谱例6。

谱例6秦文琛《Psalmingin The Windfor Zheng Solo》

秦文琛在其作品《PsalminginthewindforZhengsolo》中运用了大量的滑音。谱例6中,直线所记录的滑音既有单向的、距离较远的滑动,也有微分音之间的滑音。直线表达滑音的记谱方式,来源于西方的传统记谱法,但是,在当代中国民族音乐作品中,微分音之间的滑动使作品的音响极具特色,较好地表现了中国作品中的“腔”。

(三)直线作为省略记号,用于记录反复或保持

由于小节线、节拍等的弱化,传统五线谱记谱法中的省略记号不能更准备地表达音乐作品。直线作为省略记号,来记录反复。这在当代音乐作品中变得十分常见。直线的长短与反复的时长相关联。

秦文琛在其作品《Prayerflagsinthewind》(谱例7)中运用了大量的用直线来记录音符的反复和演奏技法的反复。其呈现方式是用直线加箭头。乐谱中,乐谱上方记录了准确的时间,可以看出,直线的长短与反复的时长是相关联的。尽管音乐的时间是确定的,但节奏、速度、音高等是模糊的,音响会根据演奏者对作品的理解不同而不同。

谱例7秦文琛《PrayerFlagsintheWind》

(四)“直线”于当代中国民族器乐作品创作的意义

在中国传统记谱法中,有关直线的资料甚少,只出现于某些文字谱中。文字谱包括减字谱、俗字谱等的某些部分表达某些固定的音高或者演奏技法。在西方传统的五线谱和简谱记谱法中,直线使用较多,且具有很强的规定性,如规定音高的位置、音符的时长、特别的演奏技法等。反观中国当代传统器乐作品的乐谱,作曲家们对直线的使用,多用于表达音乐要素中的各种不确定性。除了音高和节奏的不确定性,现代音乐作品对速度、力度以及音乐发展手法所给予的自由度也是极大的。而这些自由度常用线条进行表达。这也说明作曲家们在创作过程中对于未知的、不确定的、意境的追求。作曲家对直线的使用所表达的内涵与中国古代音乐审美和音乐思维在一定程度上联系起来,体现了当代传统器乐创作在创作技法以及记谱方法上的创新和在音乐审美、音乐思维、音响追求上的回归。

三、当代中国传统器乐作品中虚线的作用

在传统的五线谱记谱法中,虚线通常用于移高八度、移低八度、踏板等字母或者符号之后,表示某个片段的移高、降低等,有省略之意。后来,作曲家们将虚线用于代替原本用实线表达的许多部分,如用小节线、符尾、符干、自由延长记号、渐强、渐弱符号、连音线等、用于表达不一定、不是唯一等含义。虚线在作品中的使用,是随着即兴产生的。作曲家在作品中为了表达些许不确定性,让演奏者在演奏时有即兴或者选择的空间而选择用虚线来代替实线。

在中国当代传统器乐作品中,虚线也是十分常见的一种表达和记录音乐的方式。在谱例8中,作曲家用虚线作为小节线代替了传统的实线,既有小节线的意义,又给作曲家许多自由即兴的空间,在时间上具有明显的不确定性。另外,括号里面的四个音符也用虚线连接起来。根据作曲家的演奏提示,这些音符为演奏时的大概音符,不具有准确性,虚线在此表达的含义,也是在这个范围以内的即兴地、自由地演奏。

谱例8秦文琛作品《PrayerFlags in The Wind》

因此,虚线在中国传统器乐中,多表达某种范围之内的不确定性。它既有形同实线本身的意义,又不完全等同于形同实线的意义。这种有意识的不确定性,或者作曲家给予演奏者表演的自由度是20世纪及以后音乐创作的一个创新。同样,这种创新与中国传统音乐审美“虚实相生”上十分契合。

四、结语

作曲家们对中国传统器乐作品的记谱研究一直是学者们讨论的话题。作为世界上使用最广泛的五线谱,也被认为是记录中国传统乐器的首选记谱法[10]。在实际的音乐创作中,大多数有关传统器乐作品的音乐作品也都以五线谱的方式呈现。本文所涉及的线条,并非起源于20世纪的西方的纯粹的图形谱记谱法中的线条,而是立足于传统记谱法中,针对乐器技法扩展所使用的与图形与传统记谱法结合的线条。这类线条在某种程度上与即兴、不确定性是息息相关的,与我国传统器乐发展的规范化,包括记谱的规范化有一定的矛盾。如何解决这个矛盾,让音乐作品既保留乐器本身的风格,又便于交流,是作曲家以及音乐研究者应关注的问题。记谱法对音乐的发展,无论是器乐作品还是人声作品,都有着非常重要的影响。线条根据其形状、长短、粗细甚至是颜色,在不同的记谱体系中发挥着不同的功能。受当代美学、哲学以及绘画艺术的影响,线条呈现的方式尤为复杂,线条所表达的含义也因作曲家不同,作品不同而不同。但线条及其构成图形的强大表现力,为规范化记录中国传统乐器的特色提供了许多可能性。

中国传统器乐作品的创作发展十分迅速,出现了非常多的作品。作曲家们在不断地尝试新的创作理念与创作技术。但同时,他们也更尊重乐器本身的特点,并依托中国传统音乐、中国民间音乐进行创作。从记谱法的角度来看,一方面,他们不断尝试新的记谱方法,在音乐创作中大量使用不同的图形、文字来记录。另一方面,这些图形与中国传统记谱法,与中国传统审美又十分契合,与中国传统记谱法的功能有些许相似。因此,中国传统器乐创作也体现着一定程度的“回归”。总的来说,对于中国传统乐器“模糊性”的追求,在某种程度上是“回归”乐器本身的风格特性。同时,也是作曲家立足于新的创作思维,对传统器乐创作的再一次“创新”。

注释:

①该作品首演者为古筝演奏家王于真女士,所以该作品对肢体动作的相关分析,来源于观察王于真女士对于该作品的演奏。

参考文献 :

[1] 臧艺兵 . 中 国 记 谱 法 与 中 国 哲 学 [J] . 中 国 音 乐 , 1996(1) :38-39.

[2] MASSIR W. Computer, graphic, and traditional sys- tems: a theoretical study of music notation [D] . San Diego: University ofCalifornia, 1993.

[3] LEWIS K. A historical and analytical examination of graphic systems of notation in twentieth-century music[D] . Akron: The University ofAkron, 2010.

[4] 扎 西 达 杰 . 藏 传 佛 教 乐 谱 体 系 [J] . 中 国 音 乐 , 1993(1) :24-26.

[5] 郭威 ,庞媛元 . 从格图到登歌谱 : 明清太常雅乐歌谱初探 [J] . 音乐研究 , 2021(3) :29-36.

[6] 赵玉卿 . 工尺谱与俗字谱之历史源流考 [J] . 音乐艺术 , 2018(1) :76-86.

[7] 崔华 . 音腔记谱法 : 中国传统音乐记谱理论新探 [J] . 黄钟(武汉音乐学院学报) ,2014(4) :75-79.

[9] 王思文 . 中国 “曲 线 谱 ”的 音 乐 史 学 考 究 [D] . 沈 阳 : 沈 阳音乐学院 ,2021.

[10] KURT STONE. Musicnotation in thetwentieth century [M] . W. W. Norton & Company, 1986.

[11] 孙润 . 中国传统乐器跨文 化 传 播 与 教 学 中 记 谱 法 的 选 用研究 [J] . 艺术教育 , 2019(9) :217-218.