摘要:琵琶技巧中的“弹”与“挑”是右手最基本的两种手法,组合运用上一般符合“弹挑顺奏法”规律。但出于音色与技巧对比的需要,可以运用两种“正反弹”形式:一种是局部将“弹挑法”改用“挑弹法”;一种是穿插有将指甲面触弦的“正弹”,改用内指甲或加指肉的“反弹”(勾弹)乐段或乐句。另外,对于民族旋律可以根据俗称的“套子”节奏特点,正确运用正反弹对比手法技巧,使之更突出旋律的内涵。

关键词:挑;弹;夹弹;正反弹;勾弹;指甲面触弹;旋律套子

一、弹与挑

琵琶技巧中的“弹”与“挑”是右手最基本的两种手法。最早华秋苹《琵琶谱》(简称《华氏谱》,1819)①的“凡例”中说:“‘单’(笔者注:‘弹’的减笔字),弹也,食指向下(笔者注:离手心方向)出弦曰‘弹’。…… (笔者注:‘挑’的减笔符号),挑也,大指向上(笔者注:离手心方向)出弦曰‘挑’”,这是最早为其下的定义。而连续的弹挑则称为“夹弹”,《华氏谱》言:“

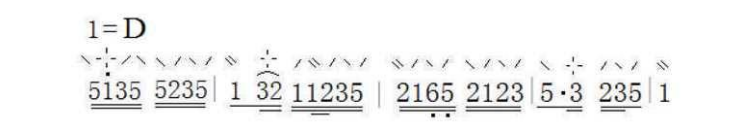

(笔者注:‘挑’的减笔符号),挑也,大指向上(笔者注:离手心方向)出弦曰‘挑’”,这是最早为其下的定义。而连续的弹挑则称为“夹弹”,《华氏谱》言:“ (笔者注:‘夹弹’的减笔组合字),夹弹也,一弦上大指挑、食指弹,得两声为‘夹弹’”。值得注意的是,我们今天的“夹弹”是从“弹”开始的,而《华氏谱》那时却是从“挑”开始的。之所以会这样显然与那时运用“下出轮”指序密切相关的,因为"下出轮”会较自然地突出大指的。而且,那时还多用“双挑”技巧,这种现象现在不多见了。例如,在沈肇州《瀛洲古调》(简称《瀛谱》,1916)②中常出现这种用法,说明也是与运用“"下出轮"有关的,如谱例1。

(笔者注:‘夹弹’的减笔组合字),夹弹也,一弦上大指挑、食指弹,得两声为‘夹弹’”。值得注意的是,我们今天的“夹弹”是从“弹”开始的,而《华氏谱》那时却是从“挑”开始的。之所以会这样显然与那时运用“下出轮”指序密切相关的,因为"下出轮”会较自然地突出大指的。而且,那时还多用“双挑”技巧,这种现象现在不多见了。例如,在沈肇州《瀛洲古调》(简称《瀛谱》,1916)②中常出现这种用法,说明也是与运用“"下出轮"有关的,如谱例1。

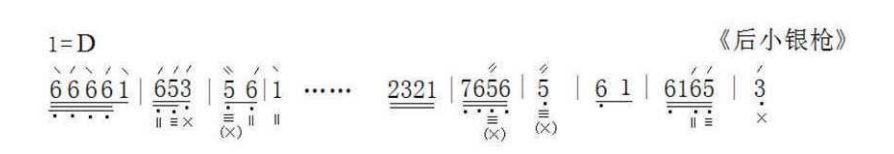

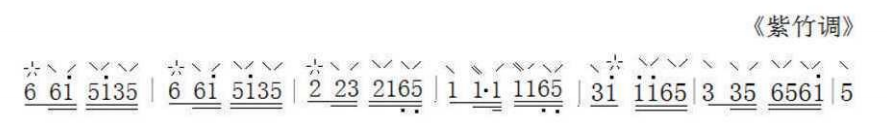

谱例1:

这种连续3个“挑”很有特点,不禁使人想到在《阳春白雪》第4段[玉版参禅]与第5段[铁尺板声]中,就有这种连续“挑”的用法令人印象深刻。在李芳园《南北派大曲琵琶新谱》(简称《李氏谱》,1895)③中仅标明弦序未标明指法;《浦东琵琶谱》(简称《浦谱》)[1]中的[拍板]曲(段),也出现有这种3个音的连接音型,同样,未标明用何种手法演奏。看来,《瀛谱》是最早标有这种连挑手法的。后来李氏弟子吴梦飞在《怡怡室琵琶谱》(简称《怡谱》,1927)[21中,才明确标明《阳春白雪》中的是这种连挑手法。另外,在《春江花月夜》第7段[回澜拍岸]结束时,也吸收运用了这种很有效果的手法。此段前面用较强烈的“扫”接“全轮”慢起渐快,达到高潮后慢下来用3个连挑的手法,就显得十分的舒坦、宁静。还有,过去江南丝竹的所谓“小套琵琶”演奏中,常也是从“挑”开始,强调“挑”的过板奏法等。

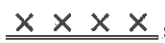

而“弹、挑”的一般组合,笔者称为“弹挑顺奏法”[3](P169-173)。也就是它们是相互间隔组合的,如成双的4个十六分音符 ,常就用

,常就用 组合,除非速度较慢或其间穿插有“轮指”者,可以适当作出反转调整等,但在较快的速度中,变通的可能性很小。那么,如果是奇数节奏型呢?如3个音是前八分音符后两个十六分音符

组合,除非速度较慢或其间穿插有“轮指”者,可以适当作出反转调整等,但在较快的速度中,变通的可能性很小。那么,如果是奇数节奏型呢?如3个音是前八分音符后两个十六分音符 ,就必须用

,就必须用 演奏,如用

演奏,如用 就奏反了而不顺。如果是前两个十六分音符后八分音符

就奏反了而不顺。如果是前两个十六分音符后八分音符 ,即按正常的

,即按正常的 演奏。这些,在传统的工尺谱上常是不标明节奏,但往往有约定俗成奏法的。因此,对于这种音符节奏型就必须符合“弹挑顺奏法”。当然,在较慢的速度中,尤其是插人“半轮”等手法,应该及时调整弹、挑的顺序,但是,整体上仍应符合“弹挑顺奏法”的。于是,也就引申出另一个规则即“轮指应用法”的问题,[3](P173-175)这两种规则是联系在一起的。如谱例2。

演奏。这些,在传统的工尺谱上常是不标明节奏,但往往有约定俗成奏法的。因此,对于这种音符节奏型就必须符合“弹挑顺奏法”。当然,在较慢的速度中,尤其是插人“半轮”等手法,应该及时调整弹、挑的顺序,但是,整体上仍应符合“弹挑顺奏法”的。于是,也就引申出另一个规则即“轮指应用法”的问题,[3](P173-175)这两种规则是联系在一起的。如谱例2。

谱例2:

其中最主要的是“上出轮”的“半轮”后接“挑”是最为自然的,实际就是一个“全轮”。当然,有的演奏者很喜欢“半轮”后接“弹”,这虽属可以但听起来总不那么顺当。传统中用“下出轮”时,“半轮”后是不太会接“弹”的,因为这样会非常的不顺。问题是接的“挑”往往又比较强烈,因此“夹弹”也就从“挑”开始。甚至如上例第2小节首音不用“双弹”而用“双挑”,这在《瀛谱》中表现得较为充分。现在演奏谱例2第1小节第1拍,由于运用“半轮”造成了“夹弹”的反转,于是,第2拍上再用“弹”恢复正常的“弹挑顺奏法”。

第2小节同样运用“半轮”后接“挑”,这个“半轮”需将32两个音合在一起,后面又必须加以反转平衡的。而对于第4小节来说,它的第2拍是前两个十六分音符后一个八分音符,这就可以用一般的“弹挑弹”演奏了。不过,后面的5音如果整个速度不很快的话,用“弹”也是可以的。

当“半轮”后面连接的是成双的十六分音符,往往这个“半轮”应改用“全轮”,这就是笔者重新诠释定义的“带轮”,[3](P164-165)由“轮指”带出“弹挑”,如谱例3。

谱例3:

这样,就必须将原来的 音型改用

音型改用 音型,这非但是被允许的,而且更具有弹拨乐器演奏特点的。然而,有的演奏者根据旋律原型6音用“轮指”,

音型,这非但是被允许的,而且更具有弹拨乐器演奏特点的。然而,有的演奏者根据旋律原型6音用“轮指”, 音用“挑”。虽然看起来是符合附点节奏音型,但不符合这种旋律音型的实际内核,不仅节奏上产生空隙,还显得非常的不顺,与旋律的顺达与韵味也不切合。

音用“挑”。虽然看起来是符合附点节奏音型,但不符合这种旋律音型的实际内核,不仅节奏上产生空隙,还显得非常的不顺,与旋律的顺达与韵味也不切合。

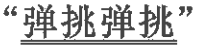

二、正反弹

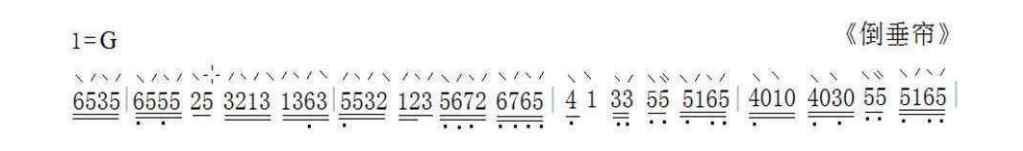

正反弹包括两种形式:一种如前文所说的,有意不用“弹挑顺奏法”以造成一种特别的奏法效果。也就是将“弹挑法”改为“挑弹法”,利用“弹”与“挑”在力度与音色上的细微差别来呈现的。当然,这种“挑弹法”必须局限在一定范围内,它于总体上还是不能违反“弹挑顺奏法”的,只是造成一种局部性的对比段落乐句变化。如谱例4《倒垂帘》的局部奏法。

谱例4:

谱例4开始用的是通常的“弹挑法”,至第1小节第2拍的后半拍5音,利用“半轮”使“弹挑法”出现反转,用“挑弹法”演奏直至第2小节第3拍再行反转回来,这就具有了一种正反弹的对比效果。在此曲中多个段落与乐句都运用了这种正正反反、错落有致的对比手法,正可谓别具匠心、精彩独到。更有甚者,另有两段旋律则有意用“挑弹法”演奏,这显然是模仿了扬琴的衬音奏法,一段是用第一把位低音区;另一段用第四把位高音区,后段用泛音加衬音奏法极具特色。这就是正反弹的第一种涵义,即以“弹”与“挑”为对立面,将通常的“弹挑法”改为“挑弹法”。

另一种所谓的正反弹,即是“正弹”的指甲面触弦弹法;“反弹”的内指甲或加指肉弹法,后者也就是所谓的“勾弹”,实际上就是西洋古典吉他的弹法。这种弹法在古代也是“阮”的弹法,古时称“弹阮”为“摘阮”,其“摘”的动作就是一种“勾弹法”。而琵琶当竖立起来废拨(子)用指(甲)弹后,相反造就了一种用指甲面触弦的全新弹法,这就与西洋古典吉他的弹法不同了,形成我国琵琶及其他弹拨乐器的一种通用弹法了。问题是现今在指甲面触弦弹法的基础上,是否可能回过头来局部吸收这种“勾弹法”,以使在弹法上出现更多的一些音色变化呢?这看来是完全可能的。其实,在传统手法中已出现有这些弹法,例如,食指的“抹”,大指的“勾”,后又根据“抚琴”而作中指的“抚”(即“勾”)等。现在可以进一步采用吉他的弹法,用中、食、

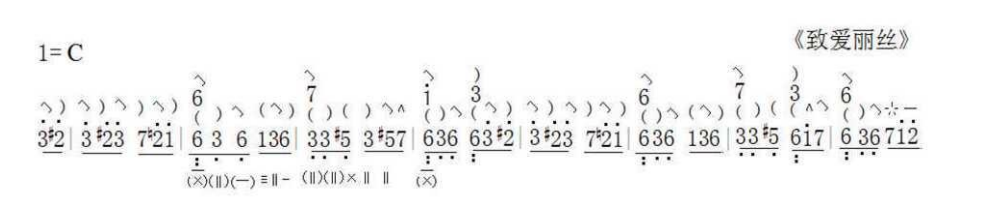

大指作“抚、抹、勾”的连续动作或“三指勾轮”;甚至完全按照吉他的名、中、食、大指作“四指勾轮”(吉他作轮原就不用小指)。其实,琵琶轮指与吉他轮指的不同特点就在于,除了正弹与反弹(勾弹)的音色不同之外,前者有多种变化形式如全轮、半轮、三指轮、长轮等,可以穿插在旋律中灵活运用。而后者基本上只有长轮一种,常整段单一加以运用,很少有个别穿插运用的,这就显示出琵琶指甲面弹奏法的优势特点来。现在如果再加上吸收吉他的“勾弹法”,显然在音色等方面的变化也就更多了。如谱例5〔德〕贝多芬《致爱丽丝》[4](P28)是完全移植钢琴曲,但是以吉他弹奏方式改编的。由于吉他的定弦与琵琶不同,因而和弦的按指法也就不尽相同。

谱例5:

谱例5符号“(”为大指—勾;“)”为食指—抹; 中指一抚;

中指一抚; 暂称为名指一尖。当然,像第1小节的很多用中指“抚”(即“勾”)与食指“抹”(即“勾”)的,也可改为名指“尖”(即“勾”)与中指“抚”(即“勾”),这样更接近古典吉他的弹法。而后的旋律(第8小节第2拍)用琵琶指甲面触弦的“长轮”或“三指长轮”等,就区别于吉他的“四指长轮”,成为两种乐器手法相结合的运用了。因此,如果在现代琵琶曲的创作中有意吸收吉他的“勾弹法”,适当、巧妙地加以运用,就能取得意想不到的效果。谱例6现代乐曲《春雨》(朱毅、文博曲)中就吸收了这种弹法,用于描写那种断断续续、淅淅沥沥的雨声确实是颇为形象的。

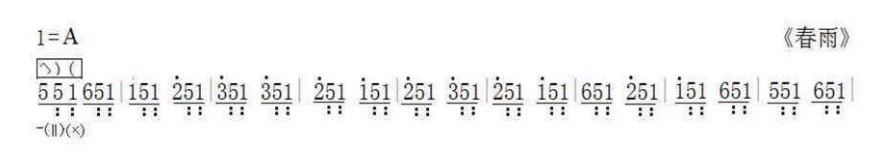

暂称为名指一尖。当然,像第1小节的很多用中指“抚”(即“勾”)与食指“抹”(即“勾”)的,也可改为名指“尖”(即“勾”)与中指“抚”(即“勾”),这样更接近古典吉他的弹法。而后的旋律(第8小节第2拍)用琵琶指甲面触弦的“长轮”或“三指长轮”等,就区别于吉他的“四指长轮”,成为两种乐器手法相结合的运用了。因此,如果在现代琵琶曲的创作中有意吸收吉他的“勾弹法”,适当、巧妙地加以运用,就能取得意想不到的效果。谱例6现代乐曲《春雨》(朱毅、文博曲)中就吸收了这种弹法,用于描写那种断断续续、淅淅沥沥的雨声确实是颇为形象的。

谱例6:

总之,不管是那一种正反弹,它们都是为了音色对比而穿插运用的。因此,根据具体的旋律类型,如何地加以变奏以及安排手法是其重要的前提。

三、“套子”节奏应用

那么,如何根据具体乐曲的旋律特点,来合理地组合“弹”与“挑”,这才是一大艺术矣!正像谱例3的《紫竹调》那样。首先,对于我国乐曲尤其是传统乐曲的旋律特点,往往应该要有一种所谓乐器“套子”的意识。什么是“套子”?从旋律上讲,我国传统音乐大都是单音体旋律结构,乐器与演唱都用单一旋律,如果伴奏与演唱旋律完全一样,这就显得较为机械、呆板。像西洋乐器伴随歌唱用同样伴奏旋律是很少见的,而我国则是极为多见的,这里面的道理不必赘述。因此,就有采用多种手段使伴奏旋律包裹着唱腔旋律,形成具有某种支声复调式的旋律线,从而丰富了单一的唱腔旋律。这种加花手段是综合了乐器的演奏技巧,并具有一定的加花规范,也就成为一般所称的“套子”运用。其中,最直接的就是“鼓套子”运用。例如,像曲艺“京韵大鼓”由演唱者本人操弄木板(简板的一种,用檀木制成)、书鼓(扁圆形的小鼓),根据旋律击出轻、重对比的交叉点子来。这样,也就形成了所谓的“鼓套子”。一段旋律加了“鼓套子”后,明显给人一种生动活泼、富于张力的韵味。其次,如“胡琴套子”则是根据旋律骨干音,再加用上下邻音、八度音等,形成一种犹如金色的花边,起到丰富旋律内涵的作用,这是一种普遍的、具有约定俗成的旋律加花模式。可以说在世界各民族音乐中,大都具有其自身旋律加花变奏的模式特点。当然,在复音体结构中这就常常包括在各声部间的旋律、节奏关系上。

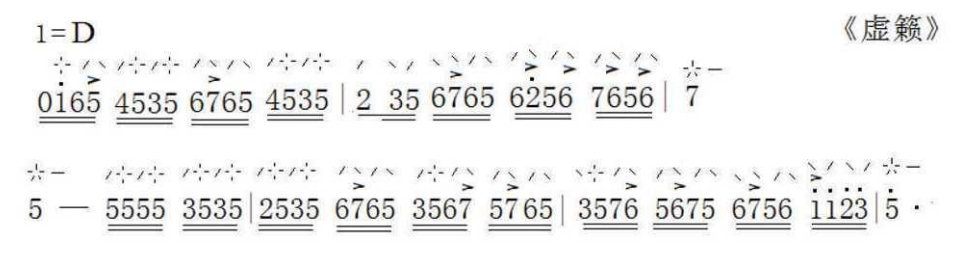

如谱例7《虚籁》。

谱例7:

作曲家刘天华不仅具有深厚的古典文学与传统音乐基础,而且十分了解西洋音乐的旋律与结构。从此曲看,刘氏主要是模仿了古琴的绰、注等奏法。因此,在演奏时必须要把握住旋律的节奏韵味。谱例7一方面利用“半轮”形成一种“挑弹”组合;另一方面也是根据旋律的重音(为笔者所增),形成一种“鼓套子”形式,这样弹奏出来的旋律,才能体现出旋律的神韵来。具体地说,凡重音大都处于反拍上富于动力,于是,必须调整用“弹”来演奏。例如,第1段的第1小节就利用“半轮”使弹挑节奏翻转过来,像第2小节第2拍可以连续用“弹”,第一个轻一些,第二个重一些,至第3小节用“长轮”再反转回来。第2段后面也是到第2小节第4拍节奏才反转回来。此曲中很多段落都是应该这样来演奏的,而这一切在谱面上并没有指示出来,就看你是否具有那种旋律“套子”的意识了。如果缺乏这种意识,演奏出来的东西就会显得非常的呆板、苍白。再如谱例8④。

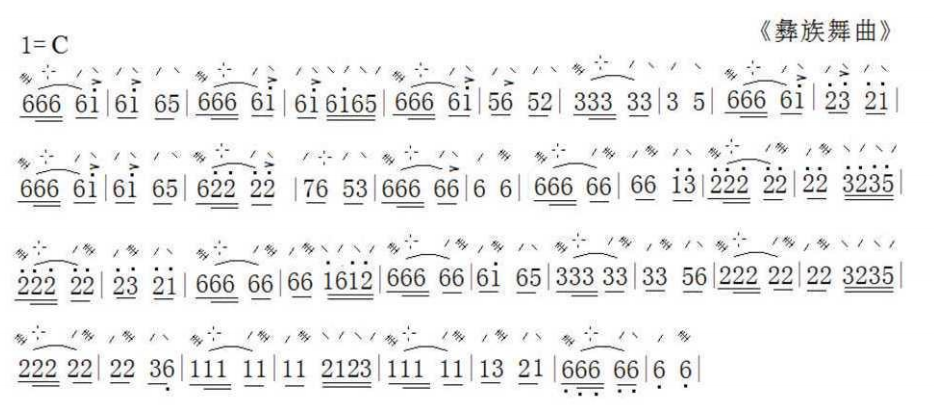

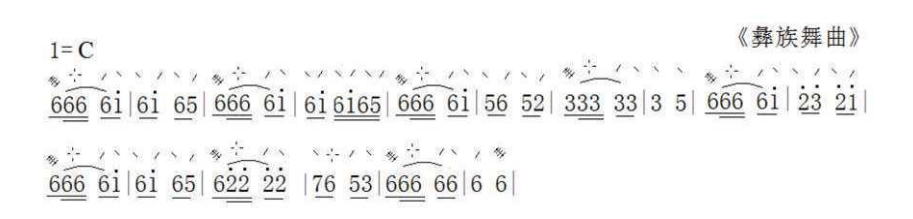

谱例8:

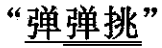

开始16小节谱面上并没有指示反拍上的重音(为笔者所增),但是,实际演奏应该根据传统“鼓套子”节奏,使重音用于节奏反拍上。当然,像第4小节第2拍由于是4个十六分音符,根据【快板】的速度只能按通常的“弹挑法”演奏。实际上此曲的作曲者早期就曾从事过戏曲音乐,能得到民族音乐与戏曲音乐节奏之三昧。⑤这只要看看第17小节开始的后段,就可以发现这种戏曲音乐节奏“套子”的存在。那就是运用了“扫”,这个“扫”实际上就是重音。因此,前段旋律节奏的“套子”就是根据后段而来的。但现在一般的演奏者都没有这种轻重节奏的意识,演奏出来的神韵也就大打折扣了。如再以谱例8的头段为例。

第2、6、10、12小节都用“弹挑弹挑”,这就缺乏一种“套子”节奏的韵味。有的虽然用了“挑弹挑弹”,但没有加用重音也反映不出其中的节奏神韵来。

总之,如何合理地使用“弹”和“挑”,是建立于演奏者对旋律节奏充分理解基础之上的。中国音乐有中国音乐的旋律节奏特点所在;外国音乐有他们的旋律节奏特点所在。在表现中国音乐上,特别是采用中国特有的指甲面触弦弹法,其弹奏技巧与神韵是任何外国弹拨乐器所不可替代的。例如,就是纯粹引进诸如外国《野蜂飞舞》此类的乐曲,由于我们是采用特有的指甲面触弦弹法,从音色颗粒性表现、力度轻重变化、乐句连贯性等各方面与西洋钢琴、吉他等乐器弹奏都不尽相同。而且,从对比性角度而言,这种表现变化越多,对音乐的表达也就越有利。

注释:

①初版,嘉庆已卯(1819)锈,小绿天藏版《琵琶谱》;再版,光绪丙子(1876),文琳书屋藏版《琵琶谱》;三版,民国十三年(1924)版,改名《南北二派秘本琵琶谱真传》,天韵度珍藏,观文社印行。

②辑录者:海门沈肇州,中华民国五年(1916年)九月出版,印行者:江苏省教育会、上海西门外林荫路口,上海崇明阳刚民间音乐馆藏。

③李芳园《南北派大曲琵琶新谱》(1895),音乐出版社1955影印出版时改用《南北派十三套大曲琵琶新谱》,上海崇明阳刚民间音乐馆藏。

④谱例8主要是解释手法,因而旋律和弦等做了一定的简化。

⑤《彝族舞曲》作曲者王惠然早年在上海曾参加过评弹票房与多家越剧团,十分熟悉曲艺与戏曲音乐。

参考文献:

[1]许伯衡传抄.浦东琵琶谱[Z].唐乐吾藏旧抄本传抄,北京:中国艺术研究院音乐研究所藏,1953.

[2]吴梦飞.怡怡室琵琶谱抄本[M].上海崇明阳刚民间音乐馆藏,民国十五年(1926).

[3]庄永平.琵琶手册[M].上海音乐出版社,2001.

[4]庄永平.通俗琵琶小品[M].上海音乐出版社,2002.