内容摘要:本文提出了敦煌琵琶谱的节奏对演奏手法的依存关系。认为掣号是正反拨连续运作的标记,“掣前不掣后”的记谱原则在从中国传至日本的尺八的琴古流的古谱中仍然存在。论文对敦煌谱中的扣、弛音的类型进行了归纳和类推,提出敦煌乐谱中各种拨法对节奏的形成具有决定性的影响,并对各种拨法的特定属性和作用进行了逻辑归类。

关键词:拨法;节奏;掣拍;扣弛音

敦煌乐谱自本世纪30年代以来,日本学者研究认定为琵琶谱,并解译出了音高。八十年代起,在我国对敦煌乐谱的研究又现一波热潮,使那些从表面上看来无章可循的乐谱符号的层层规律被揭示了出来,从这些谱字在琵琶音位上的校释、定弦、音高、节奏、曲体等问题一个环节一个环节地趋于探究清楚,可说是中国人在这一领域取得的显著成果。

尽管在敦煌琵琶谱的节奏问题尚存争议。笔者以为,在破译敦煌琵琶谱节奏的诸说中,陈应时所主“掣拍说”较为合理。说它合理,是因为以掣拍为中心的解译理论对乐谱中各种符号的解释基本上符合琵琶演奏手法的固有规律。饶宗颐对敦煌谱中的各种符号也作了详细的考证,证实了“掣”的含义。陈氏译谱本身则是对“掣拍说”最具体、最明确的体现。

笔者在《论敦煌琵琶谱“掣”为急返拨》[1]中用演奏手法“急返拨”生理机制的固有规律论证了琵琶正反拨连续运作的时值含义,它同“掣拍说”的原理完全一致。如果我们把陈译谱和其他诸说所译谱的骨干音依它们在调式中的出现率与原谱字各音的出现率进行比较,可以明显看出陈译谱比其他译谱更靠近原谱。因此,我们可以这样认为,敦煌琵琶谱的节奏解释,已接近水落石出的境地。

从敦煌琵琶谱的“拍、拽、反、掣、住、折、丁”等符号看,除了“拍”(指古代拍,相当于现代的小节概念,以下讨论中一律称“大拍”,称“拍”则为现代“拍”概念)外,表述节奏的符号几乎都同拨法有关(“拽”为正拨,“反”为反拨,“掣”为急返拨,“折”疑为为分段琶音)。为此,本文着重探讨琵琶的演奏手法对敦煌乐谱的节奏规律所起的作用。

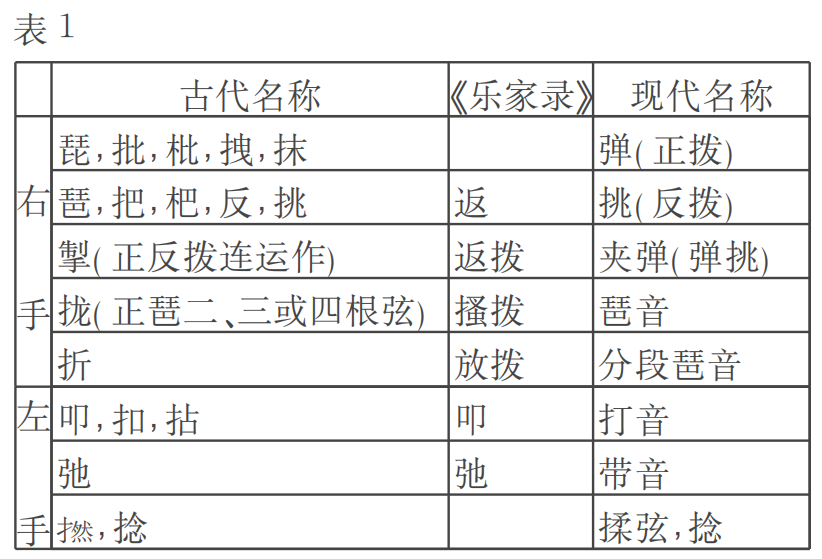

由于唐以来的琵琶的演奏手法有许多名称,又由于现代琵琶演奏技巧的不断地发展,名称更多。为讨论方便起见,我们把现所知汉以来的琵琶演奏手法的名称与《乐家录》上的记载,以及相应的现代手法列成表1加以对照。

《乐家录》一书中还记载有敦煌乐谱上未用的许多拨法,如,搔拨、悬弹等。搔拨为省略记低音弦散音的琶音,悬弹指弹某弦后须隔开一弦弹某音的拨法。

一、正反拨连续运作是实施掣拍的手法依据

“琵琶”这一乐器本身就是用演奏技法来命名的,似乎先天就为我们透视拨法的重要性留下一个表征。从《风俗通:“批把,……以手批把。”以及《释名·释乐器》:“批把,……推手前曰批;引手却曰把。象其鼓时,因以为名。”等史料开始,在而后的历史上常常有人对此加以描述。如,辛弃疾《赋琵琶》中有:“推手含情还却手,一抹《梁州》哀彻。”虽然“推手”与“却手”只是文学描写,说明古代许多文人对琵琶演奏手法知道得很清楚。这两种演奏手法还有许多其它谐音的名字,如,“枇杷”、“鼙婆”、“革卑婆”、“媲帚巴”、“劈帚巴”等都显示了演奏手法对造成它的名字的重要意义。

正弹和反弹是琵琶最基本的演奏手法,现今称为“弹”和“挑”,若弹和挑较快的连续运作,则称“夹弹”。

在唐宋时期琵琶还有另外一个演奏名称——“抹”。宋代袁文的 中有:“琵琶不谓之弹,而谓之抹”的说法。唐代诗人白居易的诗句《小庭亦有月》中也有:“菱角执笙簧,谷儿抹琵琶。”前文所举《赋琵琶》中的“一抹《梁州》哀彻。”等都说明“抹”确是当时琵琶手法的一个用词。

中有:“琵琶不谓之弹,而谓之抹”的说法。唐代诗人白居易的诗句《小庭亦有月》中也有:“菱角执笙簧,谷儿抹琵琶。”前文所举《赋琵琶》中的“一抹《梁州》哀彻。”等都说明“抹”确是当时琵琶手法的一个用词。

更有甚者,白居易的《琵琶行》中“轻拢慢捻抹复挑。”则整句都是演奏手法写照,“抹复挑”又说明“抹”即正拨;“挑”即反拨。为何用“抹”而不用“弹”?这可能是当时拨弦乐器技法的不断发展造成的,“弹”在今天已成为演奏拨弦乐器的统称。或许由于当时古琴上已有了“抹”的概念,而古琴上的“弹”又特指用大指抵住食指或中指,用力弹出击弦的技法。于是“抹”则成了懂行者喜用的雅称。

不管古人对琵琶的正拨和反拨有多少名称,琵琶的各种演奏手法能构成各种不同的节奏时值却是我们始料未及的。

陈应时首次在《敦煌乐谱新解》[2]一文中提出敦煌谱中的“、”为掣号,并提出了它的时值含义,即在一字一拍的前提下,掣号所在处的谱字与前一谱字一起合为一拍,两字各占半拍。从理论依据上看,陈的主要从沈括《梦溪笔谈·补笔谈》中所述:“乐中有敦、掣、住三声。一敦一住,各当一字,一大住当二字,一掣减一字。如此,迟速方应节,琴瑟亦然。”这段史料中的“一掣减一字”得到启发的。但有的学者理解为:这样会出现两个“半字”或两字合一字的现象,“一掣减一字”不应该有这种现象。

我们知道,关于乐音的时值,唐代还没有象现今所规定的四分音符、八分音符等用词。所谓“时值”是现代科学用词,当时还没有“时值”一词,为了确定音乐中的时值,就把一个“字”借用为一段相对固定长度的基本时值单位,而这里的所谓“字”并不指方块汉字,而是指由汉字简笔而成的若干符号,从唐代的笙、筝等其他乐器的谱字考证,“一ヒク⊥ユス七八几十ヒ|フてマムレ之ヤ”等二十个敦煌乐谱的谱字很可能是“一乙行上工下七八凡十比千毛美言尔斗乞之也”等汉字的简笔。《梦溪笔谈》所指的“字”很明显有着双重含义,即它们既代表琵琶上的一个音位,又代表一段相对固定的单位时值,即所谓“一敦”,相当于现在的一个四分音符。

笔者曾提出“掣”号即急返拨号。它是利用生理上的便利,标“、”号的字与其前一字构成正反拨在这段时值中的运作,相当于现在的两个八分音符,并构成一拍。

从林谦三的著作《雅乐——古乐谱解读》[3]看,实际上他已经意识到敦煌琵琶谱中的“、”是返拨号。他说:“南宫谱所加的点和《三五要录》所加的返拨号‘、’,已能确定其半数以上都是符合情况的。……若是这样的话,唐谱中所见谱字右侧所加的不规则点就是返拨的意思,长期来成疑问的谜团就能解开了。”在他的译谱中对标有“、”的音符上都标上了返拨号 。遗憾的是“反拨”的节奏含义并未在林的译谱中体现出来,尤其是他并未意识到“、”是急返拨号。尽管他已意识到标“、”的谱字与不标“、”的谱字的时值不一样,并把这些音符标为无符杆的黑符头,但这些音符没有确切的时值,即使我们把这些无符杆的黑符头都理解成单位时值的减半,而最根本的遗憾是他未探寻到“掣前不掣后”的规律。因此,最终他未能把敦煌琵琶谱的确切节奏解译出来,真正意义的较完善的敦煌谱解译竟与他擦肩而过。

。遗憾的是“反拨”的节奏含义并未在林的译谱中体现出来,尤其是他并未意识到“、”是急返拨号。尽管他已意识到标“、”的谱字与不标“、”的谱字的时值不一样,并把这些音符标为无符杆的黑符头,但这些音符没有确切的时值,即使我们把这些无符杆的黑符头都理解成单位时值的减半,而最根本的遗憾是他未探寻到“掣前不掣后”的规律。因此,最终他未能把敦煌琵琶谱的确切节奏解译出来,真正意义的较完善的敦煌谱解译竟与他擦肩而过。

其实,我们仔细读一下《乐家录》,就可发现琵琶手法中“返”与“返拨”是两个概念。“返”,“只是从下而上轻轻地反拨‘十’这个音。”这句话只是介绍了一个动作。“返拨”在安倍季尚的《乐家录》卷九第十九中解释为:“返拨, ,有雁金点时,即于拍子上搔下,但复在拍子间,要从第四弦返拨弹之。”问题就出在这里,《乐家录》为了先解释“返”(《词源》作“反”)这个动作是怎么回事,然后再解释“返拨”。孰料,在敦煌乐谱中,

,有雁金点时,即于拍子上搔下,但复在拍子间,要从第四弦返拨弹之。”问题就出在这里,《乐家录》为了先解释“返”(《词源》作“反”)这个动作是怎么回事,然后再解释“返拨”。孰料,在敦煌乐谱中, 作为“反”极少独立标于一个字旁。而林谦三考准了“、”是

作为“反”极少独立标于一个字旁。而林谦三考准了“、”是 ,却不知

,却不知 是一拍,而“、”只是半拍,且须使之与前一音符合成一拍。

是一拍,而“、”只是半拍,且须使之与前一音符合成一拍。

从实际解译原谱的过程看,乐谱本身是更为重要的史料和直接依据。这一点常常被许多人忽略。敦煌琵琶谱中的拍号相当于现在的小节线。假设乐曲用的都是六字一大拍,每大拍中有两个掣号,自然每个掣号使两个字符变成半拍,则这个六字大拍必然为4/4拍;同理,如果八字大拍中有两个掣号,则为6/4拍,有三个掣号的话则为5/4拍。从原理上说,只要掣号不标于第一个谱字(从乐谱实际情况看,“、”与“ロ”可重叠标于第一个谱字,即使掣前一音,该小节仍然是均拍)。它可以标在任何位置。这一点对“拍眼说”则不然,因为一个“、”号后面无论跟随多少个音符,只要第二个“、”号不出现,它们都将拥挤在一起成为一拍,而掣号处于哪一个谱字的位置是不一定的,这样“拍眼说”将使相当大一部分小节中的拍数不一,“均拍”也就成了“不均拍”了。

事实上,“掣拍”的记谱方式至今仍然可以从古谱中找到。由日本僧人从我国杭州护国仁王禅寺传入日本的普化尺八,[4]至迟在明代初就形成的四大演奏流派之一——琴古流至今仍保留着类似掣拍的记谱法:“琴古流时值表示称为‘点符式’,其要点是在谱字左右所标的芝麻点和以细纵线相连的这两谱字并用的方法。右侧的芝麻点表示‘表间’,(一拍的前半,并为二拍一组中的奇数拍),左侧的芝麻点表示‘里间’(一拍的后半,且为偶数拍)。”[5]尺八是唐代宫廷燕乐中的乐器,它的记谱法与琵琶的记谱法是同时代的产物,因而它的某些方式,如“左侧的芝麻点表示”的“一拍的后半”同“掣拍”的记谱逻辑是一脉相承的。

至此,我们可以大致判断:掣号是正反拨连续运作的标记,正反拨连续运作就是实施掣拍节奏的重要手法之一。

二、敦煌琵琶谱中的扣音和弛音的种类

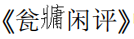

这里专题谈谈乐谱中小字的含义。陈应时认为它们是琵琶的左手技法扣音和弛音。在25首敦煌乐谱中。除了第15曲、第24曲中没有小字外,各曲中都有数目不等的小字,共计123个,把它们在各曲中的具体分布统计成表2。

唐·段安节《乐府杂录·琵琶》:“曹刚善运拨,若风雨而不事扣纟泉。(案:《御览》扣作弹。《琵琶录》作提。注云一本作叩)兴奴长于拢捻,不拨稍软。(案:旧脱此四字衍类字依《御览》、《琵琶录》补)时人谓曹刚有右手,兴如有左手。”[6](笔者注:案语为原文所加)都是唐代琵琶有扣、弛音的生动写照。

扣音或弛音相当于现在琵琶上的打音和带音。由于打音或带音是前一音在同一弦另一个音位上的余音,音量较小,因此把它们写成小谱字是合乎情理的。扣、弛音与前一音只可能出现在同弦上,因为在未弹奏的异弦上根本就不可能有余音。

问题在于它们是否占大字一样的时值呢?只要采用实证法,就能合理解释清楚(见后文)。

表2中的大字为扣音或弛音的起始音,小字即扣音或弛音。正因为扣弛音的一个重要特点是它们必须在同一根弦上运行,实际上扣音或弛音是一个动作过程,因此它们的表达十分简练,由一个大字和一个小字组成。

未统计入表2中的第3曲两处(マレ、)小字旁标有“、”号,因与大字搭配的小字音不在同一弦上,因此它们不属于扣弛音。陈应时对它们作了否定。笔者认为,首先是25首乐谱中只有这两处小字旁有“、”;其次,既是小字,又标有“、”,这就在逻辑上构成了悖论。因为既然是利用扣或弛得到余音,就不必再用拨子反拨,若去反拨了,也就不属于扣、弛音,也就不用小写了。据此,尽管有了合情合理的掣拍说,然而从演奏手法上去进一步解释它还是十分必要的。マレ、中的レ为何小写,很可能是抄谱时漏抄了两个“レ”而补入的急返拨大字,因为事实上凡小字在乐谱的纵向都占有一定的地位,而它们却没有,只因补入字在纵向已经没有地位,横向的地位又不大,只能写得小些,且未标补入记号。因此,マレ、マレ、都应属于大字的掣拍。

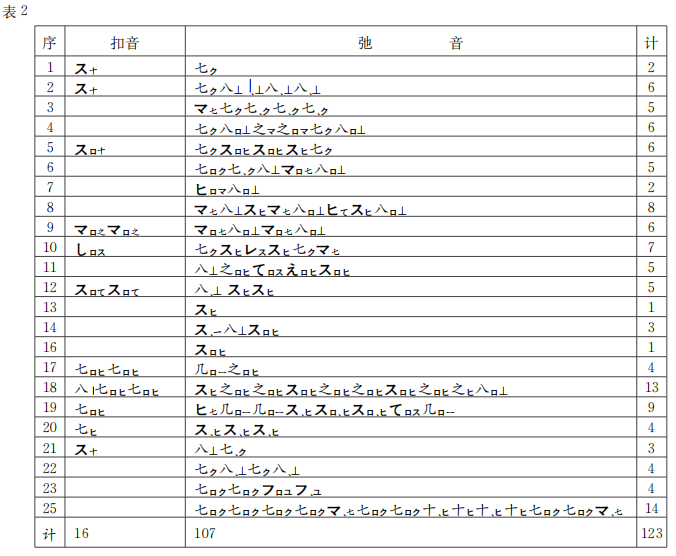

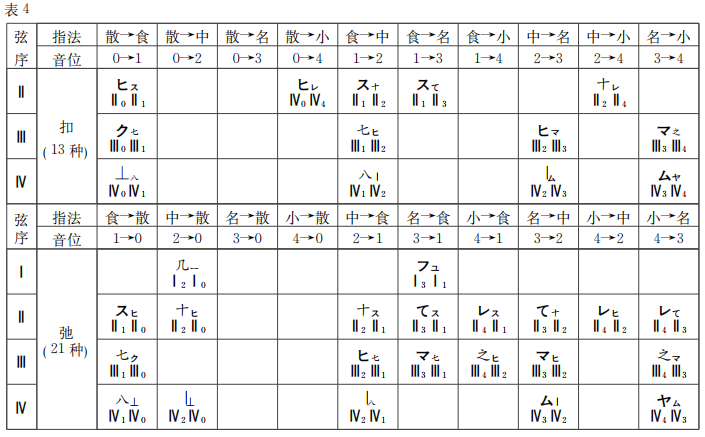

我们把表2中的所有扣弛音依其弦序、音位和指序归纳成表3,以便寻找某些规律。

从表3中可以十分清楚地看出:右手的食、中、名、小四指在扣弛音时担当任务的繁重程度很不一样。其中,以Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ上的食指至散弦的弛音最为频繁,总数达70次。而在总体上,弛音的数量要大大多于扣音。前者总共出现107次,而后者才16次。其中第一弦上未出现扣音。

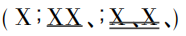

如果就不同弦上的指法的种类而言,敦煌乐谱中仅有扣音6种,它们为: ;弛音也不过14种,它们为:

;弛音也不过14种,它们为:

。

。

查阅《乐家录》中例举的扣音共12种,它们分别为: 。弛音共12种,分别为:

。弛音共12种,分别为:

。其中在敦煌乐谱中未见的扣音有:

。其中在敦煌乐谱中未见的扣音有: 等7种;弛音有:

等7种;弛音有:

等7种。

等7种。

把敦煌乐谱中未见的扣弛音用《乐家录》中的补入表3,共计获扣音:13种;弛音:21种。列成下表,可以发现它们的种类增加了好多。(见表4)而从理论上看,即使不包括|弦上的扣音,还不止这些数目。表4中的36个空格完全可能存在相应的扣弛音。但如包括|弦上的扣音在内,唐琵琶谱上的全部扣弛音总数不可能超过80个。

现代琵琶演奏家们可以从中回味一番表3中透露出来的唐琵琶在扣弛音方面种种信息。如,既丰富了琵琶的音色,还在右手较繁忙时常常取代掣拍的前半拍而减轻了右手的负担。

三、扣弛音在敦煌琵琶谱中的时值

以敦煌琵琶谱中把谱字分成大小写与在大字旁标“、”号,是两个绝然不同的符号设计概念。这充分体现唐代人的聪明智慧。

林谦三的译谱把小字标为无符杆的黑符头,它的节奏含义不明朗,似乎暗示了小字的时值与大字的不同。叶栋的译谱则将凡小字前的大字都处理为装饰音。无疑在他们的译谱中的小字或小字的相邻字可被理解为对时值起有某种作用。而叶译谱对小字的处理就使大字的时值被赋予了两种含义:一种是一个单位时值:另一种是作为小字前的装饰音,时值较短。这在逻辑上使大字被赋予了双重时值定义,小字出现在大字之后,演奏者视谱时,当见到小字时大字已过去,怎么能来得及把大字处理成短促的装饰音呢?这显然是不合情理的。

解译古谱从史料考证固然重要,阐释性的史料对于活生生的古谱来说只是一种旁证,古谱本身才是最重要的第一手资料。依照古谱中的一系列规律直接解译古谱,再从译谱的旋律考察它与其他史料是否相吻合,这就是实证法。

没有附加符号的小字与大字音高同,仅因音量较小故用小体字表示,故不应理解为另有时值含义,而应同大字一样,代表一个单位时值。它只有受后一大字旁的掣号影响时才会在节拍上减值,但仅用在掣拍的前半拍,笔者认为陈应时把小字译为一拍有其充分的合理性。

通过如下验证即可明了。验证的方法十分简单,只要把掣拍说的译谱中的小字统计一下,看看小字处理为一个单位时值的音对均拍的形成是否有影响,若有影响,证明小字与大字是相同时值的观点是错误的,若无影响,则证明小字与时值大字相同。

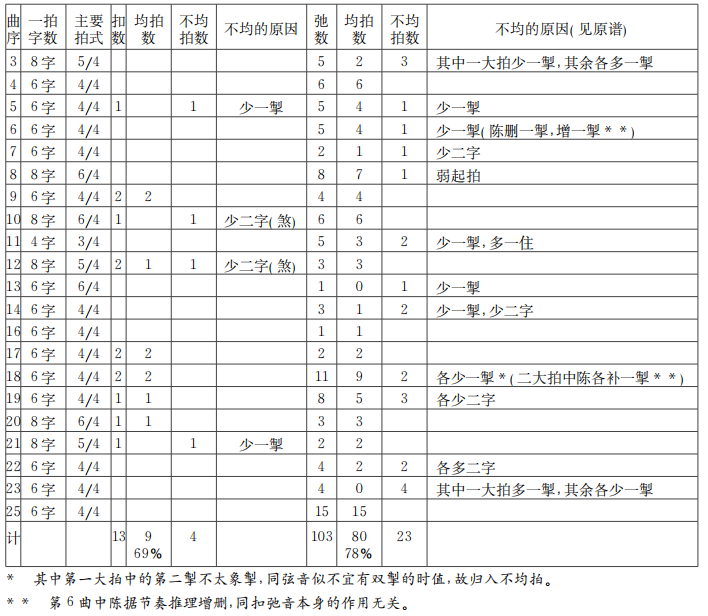

表5,因第1、2曲中无拍号,第15、24曲中无扣弛音,

表5(均拍数和不均拍数是指一大拍中因存在扣弛音而造成的现代的均或不均的拍数与宋代史籍所述“均拍”不同)

从表5可以看出,没有一个小字是因为取了一个单位时值而影响均拍的。从陈译谱直接看,则更为清楚。如果小字不取大字的一个基本时值的话,表4中与扣弛音一起造成的均拍数获得这么高的百分率是不可能的。在第4、9、10、16、17、20、25等曲中更是所有的小字作一拍后都构成该小节拍数的均等和统一,无一例外。而且凡小节中拍数不等者都不是无缘无故地造成的,都是因谱中实际少一掣、少一、二字(有的是曲末煞衮,本该少字)或多一、二字所致。这些特殊因素理应排除。据此,小字作为一个单位时值对均拍的构成无误。

本验证引伸出的深入的话题是:验证是建立在掣拍说基础上的。假如掣拍仍作为一个未知命题,那么它与小字的时值便是二元未知命题。它们的均拍是否会是偶然的互补而造成的?假如掣拍说是错的,它是无法把六字大拍处理成4/4拍的,而本文的验证排除了原谱中客观造成的少掣或少字(包括本来就是煞衮),二元未知命题:掣拍为两个半拍;小字为一拍,它们对构成小节的均拍也无一例外。若这两个命题是对等的,它们便可互补。而掣拍的每减一字,以及每小节的掣拍数与小字数都不是对等的,故小字的时值并未构成互补关系。也就是说,不存在用小字的时值处理去弥补掣拍的不足问题。据此,小字释为一拍甚为合理。

四、掣号与大小谱字组合的多重性

一种节奏符号的创制,其含义应该是特定的,单义的,毫无例外地适用于每一个谱字。否则它会给视谱者造成逻辑混乱,使他们在演奏时不知所措。

乐谱的节奏符号的发明必然有它的内在规律,当我们试图解译一种古谱时,对凡涉及原谱中的各种谱字、符号和它们之间的关系含义理应分别作出不同解释,根据它们在乐谱中的作用,探测它们确切的含义。十分明确,对上述谱字和种种符号多重性组合情况的推测都能发现它们各自的特定属性(后文详细分析)。

只有对各种符号都进行特定属性的判断,古谱的解译才能有逻辑上的保障。在敦煌琵琶谱中,大字与小字的组合有多种关系,掣号的标法也有许多种不同情况。对于这个问题陈应时已从节奏处理上作了详细分析,在此不赘述。本文仅着重在逻辑上略作归纳,以证明它们基本上与演奏手法的运作情况相符。

纵观全部谱字和符号,首先,假如演奏手法对生理操作上造成的快慢的客观情况与实用符号的时值含义相适应,则用演奏手法来分析符号作用的结果有其必然性;反之,则演奏手法将与推测的符号的实用含义不相符。

1.这里可以确定两个理由,以便充分地判断:一是“、”号不可能标在小谱字之后。因为小字无论作为扣或弛只有一个含义,利用前一音产生的余音是不可能再用拨子返拨的,否则就成了普通大字掣拍。二是不存在小字与小字间的单独联系。或者说,不可能有连续的两个小字。因为扣、弛音是一个起始音的余音的产物,一般不能再有第二次运作。

2.我们可以把掣号与大、小字之间有无实际关系分为两大类:一类无联系,即大字间不标掣号;另一类是有联系,即标掣号的大字与大、小字之间的联系。

第一类关系分为两种情况:

①是单纯大字间的联系。|X X|各大字相当于一个四分音符。演奏上都用正拨。

②是大字与小字之间的联系。|X x|大字和小字都相当于一个四分音符。演奏上大字用正拨,小字为扣或弛音。

第二类关系相对较复杂,谱中出现五种情况:

①掣拍与一个大字的联系。|XX、X|或|X XX、|即两个八分音符加上一个四分音符。演奏手法是前一次正反拨连运加上后继一次正拨,或者是倒过来进行。

②两个不包含小字的掣拍之间的联系。|XX、XX、|两个八分音符加上另两个八分音符。演奏手法是两次正反拨连运。

③大字掣拍与一个小字的联系。|XX、x|即两个八分音符加上一个四分音符。演奏手法为正反拨连运联系一个扣或弛音,即正反拨连运后紧跟一个扣或弛音。

④一个大字与包含小字的掣拍的联系。|X xX、|即一个四分音符加上两个八分音符。演奏手法上是一次正拨加上前半拍是扣或弛音而省略了正拨的掣拍。

⑤包含小字的掣拍与不包含小字的掣拍的联系。|XX、xX、|两个八分音符加上另两个八分音符。演奏手法是一次正反拨连运后,加上前半拍是扣或弛音而省略了正拨的掣拍。

3.正因为小字后面不可能有“、”号,因此,扣、弛音只可能标于掣拍的前一音,而不可能标于掣拍的后一音,这样就使得扣弛音的减值表述方面存在一个“盲点”。前文已证明了小字都须作一拍。即按通俗的思维方式也可以这样反问:难道正拨后的扣、弛音就不可以减值为半拍的八分音符了吗?也就是可能有Xx吗?为了弥补这个“盲点”,敦煌琵琶谱用旁标“火”字,来替正拨拖有弛音(的两个无掣号音减值。第12曲中的 形成了Xx火Xx。这种形式的节奏并不多见,仅在第12曲中出现,是因表现的需要,在扣、弛音减值节奏处理上疑是创造性的手法。

形成了Xx火Xx。这种形式的节奏并不多见,仅在第12曲中出现,是因表现的需要,在扣、弛音减值节奏处理上疑是创造性的手法。

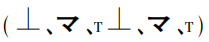

4.两个连续标有掣号的大字,陈应时称之为“双掣”。把它解释为两个十六分音符,所谓双掣 的这两个音,在节奏上的双倍减值的含义与它拨法上的解释是一致的,双掣必然逆弦急反拨(⊥、マ、)它们的音位是

的这两个音,在节奏上的双倍减值的含义与它拨法上的解释是一致的,双掣必然逆弦急反拨(⊥、マ、)它们的音位是 ,急返拨的半拍时值内的两个十六分音符,两个连续的双掣音

,急返拨的半拍时值内的两个十六分音符,两个连续的双掣音 的弦序都为

的弦序都为 不是偶然的。它有两个重要特征:第一,从Ⅳ弦到Ⅲ弦的逆向过程借用邻弦之便,处于一个急返拨的半拍的演奏过程中,这两音当然各占四分之一拍。第二,因为两次急返拨之间没有正拨相连接,与运拨的生理习惯不相符,因此它的后面必然跟随一个“住”号作为缓冲,这个缓冲同时也证明前面的判断。待右手回复至可返拨的位置,以便再作第二次急返拨。这一情况极少,仅在第2曲中见到,却值得引起我们的注意。

不是偶然的。它有两个重要特征:第一,从Ⅳ弦到Ⅲ弦的逆向过程借用邻弦之便,处于一个急返拨的半拍的演奏过程中,这两音当然各占四分之一拍。第二,因为两次急返拨之间没有正拨相连接,与运拨的生理习惯不相符,因此它的后面必然跟随一个“住”号作为缓冲,这个缓冲同时也证明前面的判断。待右手回复至可返拨的位置,以便再作第二次急返拨。这一情况极少,仅在第2曲中见到,却值得引起我们的注意。

5.从逻辑上看,既有邻弦上逆向而反拨的“双掣”,似乎也应顺向而正拨的“双拽”?而实际上在敦煌谱上并未出现“双拽”,一种与“双拽”逻辑很相象的是双音琶音,还有一种曲末的四音琶音,这就是唐代诗人常描写的“轻拢慢捻”的“拢”。其中有把四音分为两次琶的符号的所谓“折”可能就是《乐加录》中的“放拨”。

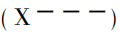

对古人设计的这些时值符号,从逻辑上可作这样的归纳:既然在具有一个单时值的“字”旁加掣号,在节奏上已起减值的表意作用,“、”不应再杂有它义。一个单位时值的“字”朝减值方向的时值处理依次为四分、八分和十六分音符: ,自然,许多曲末“四弦一声如裂帛”的四音一拽(拢)应为三十二分音符

,自然,许多曲末“四弦一声如裂帛”的四音一拽(拢)应为三十二分音符 。那么它朝增值方向的时值处理

。那么它朝增值方向的时值处理 为二分音符

为二分音符 。实际上敦煌谱中还隐含有全音符

。实际上敦煌谱中还隐含有全音符 ,从逻辑上看,在唐代唱谱中可能存在这种音符,在敦煌琵琶伴奏谱中因被插入了间奏,而未能显现这种符号的原貌。如此看来,我们的祖先已为我们设计了一套相当规模的能描述各种时值的节拍标示系统。

,从逻辑上看,在唐代唱谱中可能存在这种音符,在敦煌琵琶伴奏谱中因被插入了间奏,而未能显现这种符号的原貌。如此看来,我们的祖先已为我们设计了一套相当规模的能描述各种时值的节拍标示系统。

五、从左右手技法的配合看节奏符号的特定属性

从人类符号学的历史看,当一种特定含义的符号不能确切表达某种特殊节奏时,自然地会创制新符号予以弥补。就象文字的发展那样,我国汉字起源于象形文字,其表意性强且单一,原先也并无标点符号。随着社会的发展,人们要表达的事物和思想越来越复杂,才产生了一字多义,为了区分一字多义,又导致了汉语的词组越来越多。尽管文句语词与节奏关系不太密切,更无严格的时值,但不同的圈点却可改变文句原意。我们常说的笑料中的“雨落天留客天留人不留”,本为表达主人不想留宿宾客之意,因未加标点,经客人圈点了后竟成了“雨落天,留客天,留人不?留!”可见,这句在不具备特定的符号时才会有多义,一旦文句被符号圈定后意向甚明,旁人无法再作灵活的解释。谱字组成的音高语句同样能被节奏符号圈定。乐谱也随着音乐发展的需要而发展,它与组成文章的文字有相似的地方,也有许多不同的地方。文章没有节奏问题,或者至少没有严格的节奏问题。而音乐却有相对严格的节奏问题,有相对精确的时值规定,否则,若琵琶谱中的乐句不能定型,怎能与其他乐器合奏?唐代庞大的宫廷乐队岂能如此辉煌?

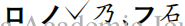

敦煌乐谱中的符号: 等分别代表“拍、拽、反、折、掣、住、丁”。唯独不明“敦”或“顿”是哪个符号,前文已提到沈括的“一敦”,实际上“敦”,即琵琶谱中的“字”。我们今天可以用“谱字”两字明确表达乐谱所用的字与普通方块字的不同含义。而在唐代,“谱”泛指整个乐谱,言涉音乐的“字”即谱字,为了把琵琶谱中有音高概念的简笔字明确区分于普通汉字,就给予琵琶谱等弹拨乐器的谱字以专用词——“敦”。敦,原有诸多含义,作为谱字名的来源,如果不是牵强的话,似都与原意无涉。笔者一个不成熟的猜想,可能作为弹拨乐器特有的拟声词而用作谱字的代名词。后演化为“顿”。在宋代词曲理论中转为它义。《琴曲大全》引唐陈拙指法有注敦、轻敦、重敦、掣敦、先敦、后敦等用词,不失为重要证据,它表明“敦”应释为谱字之拟声代词。我们至今仍自然地用来哼唱旋律。

等分别代表“拍、拽、反、折、掣、住、丁”。唯独不明“敦”或“顿”是哪个符号,前文已提到沈括的“一敦”,实际上“敦”,即琵琶谱中的“字”。我们今天可以用“谱字”两字明确表达乐谱所用的字与普通方块字的不同含义。而在唐代,“谱”泛指整个乐谱,言涉音乐的“字”即谱字,为了把琵琶谱中有音高概念的简笔字明确区分于普通汉字,就给予琵琶谱等弹拨乐器的谱字以专用词——“敦”。敦,原有诸多含义,作为谱字名的来源,如果不是牵强的话,似都与原意无涉。笔者一个不成熟的猜想,可能作为弹拨乐器特有的拟声词而用作谱字的代名词。后演化为“顿”。在宋代词曲理论中转为它义。《琴曲大全》引唐陈拙指法有注敦、轻敦、重敦、掣敦、先敦、后敦等用词,不失为重要证据,它表明“敦”应释为谱字之拟声代词。我们至今仍自然地用来哼唱旋律。

在解译敦煌乐谱的过程中,必然要涉及某些史料,须注意的是,史料中的词曲节奏理论既然来自或借用琵琶的节奏符号,前者当然晚于后者。词曲理论虽然借用了琵琶谱的拨法名称,而随着时间的推移,有的含义已发生变异,因此,我们不宜用后世已转义的相关名称去责难解译者。

“反掣”用“、”表示是有其重要客观原因的。敦煌琵琶谱有一个特征:相邻同度音无论是各为一拍的还是各为半拍的,都被严格规定不用同音位谱字。究其缘由,是因为同音位谱字的左手指法不变,右手正反拨快奏又很方便,无生理、心理障碍之虞。因而同音位字的方便容易造成可快可慢,也就不能区分所规定的单位时值与减值音符的差别。为此,在琵琶谱采用一字为一个单位时值时,一律用“拽”而不用“反”,“反”极少单纯用于重复前字一拍。若遇减值后的两个半拍,则被规定必须先正拨后反拨,这样的连续运作才方便,如果我们把“反”也作为一个单位时值,那么虽然它与“掣”同属返拨,而前者不必“急”,后者必须“急”。假如单位时值的拨法任何时候都可正可反,假如掣拍也可以是先反后正的两个半拍,在演奏上十分别扭。因此若没有一个规定,则正拨反拨会产生全面混乱的局面。因而单位时值的一拍一律用“拽”而不用“反”,掣拍被规定先正后反连续运拨,因其中的反拨事实上都已成为“急返拨”,与原反拨性质已不同,故不用 号,而是在后半拍(后一字)标“、”号来表示。况且急返拨出现多了,也不宜用

号,而是在后半拍(后一字)标“、”号来表示。况且急返拨出现多了,也不宜用 在各小节中频频标记,这样易与简笔了的谱字相混淆而影响视觉的辨别,作为急返拨的“掣”既然区别于“反”,用“、”既方便又清楚。这样就避免了因同度显得方便而随意地快拨,在演奏生理和心理上都有了一个约束。这些规定使拨法作为琵琶演奏的共同守则显得颇为工整,犹如现代拉弦乐器的弓法,十分有规律。

在各小节中频频标记,这样易与简笔了的谱字相混淆而影响视觉的辨别,作为急返拨的“掣”既然区别于“反”,用“、”既方便又清楚。这样就避免了因同度显得方便而随意地快拨,在演奏生理和心理上都有了一个约束。这些规定使拨法作为琵琶演奏的共同守则显得颇为工整,犹如现代拉弦乐器的弓法,十分有规律。

小结

琵琶谱字的形成取决于乐器音位,节奏的形成取决于右手拨法和扣、弛音等左手技巧,相应的符号必然反映乐谱的某些规律。从唐代琵琶的演奏手法对琵琶谱的节奏所起的作用之大,可隐约感觉到“批把”名字的由来有一定的必然性。

综上所述,敦煌琵琶谱的符号中,唯有“敦”包含了两种属性:一是音高;二是单位时值。其他符号则只有表述时值的属性而无音高属性。其中,除“住”和“丁”同拨法无关之外,其他符号都同拨法有关。拨奏的具体对象是琵琶各音位的字。对大字,可正拨;也可反拨。正拨一个大字为一拍,称为“拽”,约定省略“拽”号;反拨一个大字称为“反”(或返),被规定不作为独立依附于一个字而存在。连续快速正拨依次邻弦上的三或四个字的称“拢”,它们共同用一拽号,也相当于琶音。正反拨合成一拍的两音,其后半拍称“掣”;逆向在相邻弦上反拨两音成半拍的称“双掣”。

通过以下关系可以梳理出一头绪来。

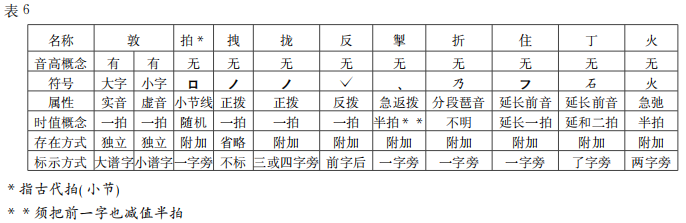

汇总敦煌琵琶谱的演奏手法,大体有左右手两大类(见表1)。左手技法扣、弛音等主要与控制音色有关,它们可能只是全部扣弛音中的一部分;右手技法拽、掣主要与控制节奏有关,“双掣”和“火”只是其中的个别现象。这里把各种符号定义与时值列成表6,拨法与时值关系的脉络十分清晰。(表6各种符号的释义主要取自饶宗颐、陈应时论文)

敦煌琵琶谱是乐器音位谱,特定的谱字是特定演奏习惯的产物,有规律的符号必然反映乐谱音高、节奏以及伴奏音型与主旋律的关系等各层次的规律。不断探索、揭示这些规律将为我们进一步认识唐宋时期的音乐提供更多的依据。

参考文献

[1]音乐艺术,1995,(3):1—6.

[2]敦煌琵琶谱[M].台湾:新文丰出版公司,1990·27—104.

[3]林谦三.雅乐—古乐谱解读[M].日本:音乐之友出版社.1969,1052—1063.

[4]日本尺八与杭州护国仁王祥寺[J].浙江佛教(浙江省佛教协会),1998,(3):120.

[5]日本:《音乐大事典》尺八条目[M].第3册.1052—1063.

[6]段安节.乐府杂录·琵琶[M].丛书集成中华书局.1659.

作者简介:应有勤(1945—),男,上海音乐学院音乐研究所副研究员(上海200031)。