丝路回声·逍遥游

“丝绸之路”上的音乐是永恒流动的河川。 这无形的声音汇入文人的诗词里、藏经洞的壁画上、音乐家的歌声中。 在当今世界各地,很多音乐家依旧传唱着关于丝路的音乐,以开放的姿态跨越古今、东西、 雅俗之间的藩篱,源自不同地域的声音就这样神奇地融入各类当代音乐风格。

琵琶行者:吴蛮的丝路之旅

敦煌藏匿着无数的谜题,这张唱片正是属于吴蛮的谜底。在黄沙古道吟唱的声音中,丝绸之路不单是融汇东西文化的通路,更是一条吴蛮与琵琶同行的路。生在江南,常戏玩于西子湖畔的小囡,自放下柳琴,拿起琵琶,一种羁绊已暗中浮现。二十世纪的尾声,吴蛮携几件中国乐器踏上异国土壤,用足迹绘制着她的世界琵琶行地图。在今天,“丝路”已成为这张地图中的重要坐标,而“敦煌”更是这趟以跨界、即兴等方式不断构筑路标的行旅中令吴蛮多次伫足的站点。

初识敦煌:与千年乐谱的邂逅

“我对唐朝有一种崇拜,也有一种想象。”吴蛮如是说,亦如是追寻。早在1999年应邀参与英国学者劳伦斯·毕铿(Laurence Picken)所主持的古代亚洲音乐保护项目之“Music from the Tang Court”专题音乐研究营时,吴蛮便与敦煌乐谱结缘。后在2006年随“丝绸之路音乐计划”的漫旅中,与德国汉学家吴任帆(Rembrandt Wolpert)的一次对谈令她与敦煌再次相遇。此后,吴蛮以吴任帆译解的日藏唐五代文字谱曲调为引,在曲调的骨干框架之上以即兴的个人演绎勾画着唐乐印象,曲罢,她题下《静夜思》的字眼。而在收录《静夜思》的唱片《光之无限》(2010年)中,也可觅得些吴蛮的古谱弦音。

敦煌再遇:唱片《吴蛮:敦煌》的诞生

于吴蛮而言,敦煌的羁绊似乎总挂牵着她。在2021年,吴蛮应中央电视台之邀携琵琶去往敦煌拍摄《大敦煌》纪录片时,曾在封存过古乐谱的藏经洞中驻足而观。她迫切地想做些什么,所以,这张历时三年打磨的唱片《吴蛮:敦煌》问世了。作为国家大剧院音乐厂牌NCPA Classics的年度压轴唱片,多译谱版本演绎将二十五曲《敦煌琵琶谱》所携的历史厚度与吴蛮据《敦煌琵琶谱》所作七首琵琶独奏曲的当代温度串联在一起,一道赋予了这张琵琶独奏唱片古今音趣。

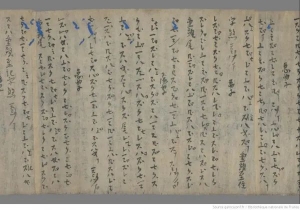

先言生趣,后谈况味。何以生趣?法国国家图书馆藏长兴四年(933年)前记写的《敦煌经卷(P.3808)》为《吴蛮:敦煌》之“生”提供了有据可依的音响空间。自20世纪30年代日本学者林谦三对古乐谱题写的笔注伊始,至今国内外学界对这隐匿着唐代声音秘密的卷轴考辨工作尚未停歇。正如《敦煌经卷》(P.3808)中有三种记写笔迹并存,吴蛮择叶栋、席臻贯、何昌林、饶宗颐与陈应时五位古谱学家的当代解译版本,通过演绎并置于唱片之中,以指尖音响勾连起古谱学的研究历程。除此之外,这尺长卷轴的声音还映现着敦煌琵琶谱中的“同源曲”现象,唱片内《品弄》《倾杯乐》《又曲子》《急曲子》《又慢曲子》均有多首同名曲,虽同名却不同响,相像的弦声亦可为听者对照入耳增趣。况味何在?在吴蛮指尖的弦音读解中。若将这张唱片喻作一道待人品鉴的菜肴,那经稽考辨识的古乐谱是她指尖的菜材,作为火候烹调的即兴与想象则令其产生多层风味。

“即兴”之魅:吴蛮的音乐自由表达

音乐史学家黄翔鹏先生曾指出:“即兴是中国传统音乐的精髓。”中国传统音乐真是吴蛮音乐之旅的始发站,而在以丝路为主线,世界为版图的乐游中,亚洲、非洲、南美洲等洲际音乐家的多元即兴因子塑形着吴蛮挥洒自如的琵琶弦音。当吴蛮面对二十五曲敦煌琵琶谱时,她将反复记号前的首遍曲调进行更趋近于译谱的“原样”演绎,反复后则是在个人意识统摄下对古谱的骨干音材料进行更为主体化、即兴化的释解。

“timing”是“蛮式”况味得以形成的核心,无论是将其译为时间安排、时机亦或是节奏,均可在音响中寻踪。二十五首敦煌乐谱本身对节奏、速度等音乐要素并无明确标识,仅以谱字旁的圈点样态存世。面对并未有规制的速度,演奏当以何为准,以何为真?曲名中的慢与急当以何种音响译读?纵使时间不停的流,吴蛮的心中仍有自己的“timing”,这不单单是多年指尖弹挑扫拂所累积的感性经验,更是她的音乐触觉。中国传统音乐中的板眼均拍,新疆木卡姆的节拍变化,爵士音乐的摇摆跳动,印尼加美兰的时距伸展与日本雅乐的滞黯节韵……多元的“timing”概念已融汇在吴蛮的对律动的感性记忆中。

即兴化的音乐语言并无国别之隔,以声音表现时代,从声音中探寻时代似乎也是不分地域的人类共性行为。时代风格与时代乐器在今日已是寻常字眼,它们既是以风格为主导的西方音乐史、复古演奏中使用的时代乐器与断代分期特征,亦是中国近现代乐界流行的“时代曲”。从这些事项与现象回归到音乐语言本身,在手中琵琶所包裹的声音中,吴蛮似抚过一匹串联着时代与风格的绸,在弦音的弥合中编织着独属于她的声音风格。

吴蛮的音乐原真性:在创新中回归本我

音乐学家洛秦曾在《吴蛮:敦煌》的唱片“说明书”中言及音乐历史的原真性(authenticity)问题,指出此论关涉到音乐作品、乐器与音乐演绎诠释三方面,这张唱片便是吴蛮考量到古谱译解版本与历史发响场域、唐朝的音乐风格与唐朝琵琶的声音,在尊重历史声音前提下与历史展开的问答对话。虽以今器奏古曲,但吴蛮并非是想复原或再现那敦煌琵琶谱所处时代的原貌,而是一种当代敦煌音乐叙事HIP(Historically Informed Performance)的尝试。面向时隔千年的声音记写文本时,骨干谱的“留白”应如何装点?作为历史知情表演者的吴蛮并未使用琵琶自清代以来产生的多样技法,而在右手的简单弹挑间做着音色沉淀。林谦三于《东亚乐器考》中言,“中国的琵琶自从其传入的当初,就是四弦四柱的”,在面对以四弦四柱为标准形态的唐曲项琵琶与以四弦二十四品为惯常形制的当代直项琵琶时,吴蛮注意到柱制差异所导致的音高问题,故在当代琵琶中取唐琵琶所处中低音区演绎。当然,我们还需从历史的原真性落脚至吴蛮的原真性。美国音乐美学家彼得·基维(Peter Kivy)将“个人的原真性”解释为“忠实于表演者自己的、原创性的、不偏离个人趣味且不对其他人进行丝毫模仿的演奏”,唱片中收录的七首琵琶独奏曲中既有与琵琶谱存有直接对应关系的作品,亦有吴蛮以“敦煌”为乐趣所作音响。在《赠别曲·撒金砂》中,吴蛮将原二十二曲《撒金砂》中多用的三四弦易为一二弦,同时添以泛音,还注入些许与吉他有缘的乌德琴(Oud)滑弦之感;《邀明月·倾杯乐》虽以原十二曲《倾杯乐》为灵感,但声音与技法均被吴蛮赠给了当代琵琶,颇具江南感的揉弦置入是吴蛮母体文化审美的融入,个人演绎的第二琵琶声部点缀则是吴蛮本我审美认知的雕琢;《轻舟已过万重山·又曲子》在第七曲《又曲子》的基础上进一步提速,在那状若千帆的连绵迭进音型后是千帆驶过后的峰回路转。在多次自下而上的滑弦间,那股释怀与恣意兼具的音响况味不由地彰显。山水田园的旖旎秋景在《山居秋瞑》的音腔间显露,这曲颇具文人琴境感的声音隐藏在弦间。再看《又倾杯乐》与《古意·又曲子》,前曲中的禅意木鱼与高音区的哨音,与后曲中异域调式风格的张扬性格相衔接,皆是吴蛮的敦煌印象;末曲《出塞》借四弦空弦拟蹄音,以声响绘腾骧,在三四弦交替的奔走跃进间,吴蛮的丝路朋友阿博斯·科西莫夫(Abbos Kosimov)敲打着朵以拉鼓(Doyra)出现。曲中颇具中亚气质的鼓点令人不禁联想到新疆达卜(Dap)与土耳其框鼓( Bendir)等流动的丝路框鼓,而在渐去余音中隐隐显现的《送我一只玫瑰花》的音调,则是吴蛮对那簇曾无意瞥见的戈壁玫瑰的回望。

从《泉》到《敦煌》:三十五年的音乐旅程

游历世界后的吴蛮又回到了这处始发地。在这块东方土壤之上,吴蛮曾在1989年录制个人首张唱片《泉》,三十五年来,世界行旅间,《中国琵琶传统与现代》(1995年)、《中国拼贴》(1997年)、《琵琶行》(2003年)、《琵琶蛮》(2013年)、《听见彩虹谣》(2014年)、《问弦》(2024年)、《敦煌》(2024年)等五十余张唱片已接连问世。作为2024年岁末的尾声与新岁的引子,美国录音制作人威廉·布拉德伯里(William Bradbury)操刀录制的唱片《吴蛮:敦煌》显现着一代代敦煌乐谱研究者们对历史原真性追求的承继,同时也显露着吴蛮本我复归的文化内驱力。正如“丝绸之路音乐计划”与吴蛮所主张的那般——“寻找音乐的共同根源,开创新的音乐语言”,我想无论是“Wu Man: Music from the Dunhuang Caves”,还是“Music from the Tang Court”,其中的“from”只是启始,而那望不到尽头的介词“to”之后,才是吴蛮琴音的终端。