摘要:文章分为前言、历史记载中辉煌的唐朝音乐、“唐朝传来的音乐”的历史“本真性”,以及余论“唐朝传来的音乐”的“文化想象”四个部分,作者着重对于敦煌琵琶谱与唐朝音乐的“本真性”、敦煌琵琶谱“主人”琵琶乐器的“本真性”,以及吴蛮敦煌琵琶谱演绎的历史“本真性”三个方面的问题进行深入探讨,特别是作者与琵琶大师吴蛮之间的访谈对话,体现了《大唐余韵—吴蛮演绎敦煌琵琶谱》这一“唐朝传来的音乐”的特殊价值和意义。在最后的“余论”中,作者提议以“敦煌乐谱”所载“曲子”蕴含的中国文化特有的“语音性”思维、敦煌乐谱的音韵格律决定曲子“节奏”的思路,寻找打开敦煌乐谱“节奏”之锁的钥匙,研究者可以有据可依地敞开对于“唐朝传来的音乐”的“文化想象”。

关键词:敦煌琵琶谱;吴蛮;琵琶;唐朝音乐;音乐表演;“本真性”

前言

2017年,我编撰出版了《丝绸之路琵琶行—大师吴蛮的世界音乐叙事》①,并在之后与吴蛮一起在中国各地进行巡回演讲。通过著作和演讲,让大家对于早已经名扬海内外的吴蛮有了更进一步的了解。吴蛮不仅通过琵琶宣传中国音乐的传统,而且她更多是参与世界各地各民族的各种乐器组合及其音乐形式,例如与马友友合作的享誉全球的“丝绸之路乐团”、克罗诺斯弦乐四重奏组,以及中外著名作曲家创作的琵琶协奏曲等融合于世界音乐,充分体现了吴蛮琵琶音乐叙事不仅是中国传统的,更是世界现代的。时隔五年后的今天,吴蛮正在录制并即将出版CD唱片《大唐余韵—吴蛮演绎敦煌琵琶谱》。我将吴蛮的这一项目称之为“唐朝传来的音乐”,她将琵琶带回到丝绸之路音乐最活跃的时代,通过琵琶音乐的时光隧道穿越回到唐朝,尝试让人们从其演绎的敦煌琵琶谱中领略中国古代最辉煌时代的音乐。

——————————

①洛秦编:《丝绸之路琵琶行—大师吴蛮的世界音乐叙事》,上海:上海音乐学院出版社,2017年。

——————————

一、历史记载中辉煌的唐朝音乐

唐代不仅国家强盛、民族和睦、经济富足,而且文化繁荣,尤其是音乐艺术丰富多元,标志了其为中国歌舞音乐的黄金时代。根据历史记载,“唐朝……宫廷、官府、军营、民间的宫伎、官伎、营伎、家伎不计其数,由歌伎、舞伎、乐伎在各种歌舞和音乐形式中分别担任歌唱、舞蹈和器乐的演奏。宫廷贵族和文人接连不断的大宴小席,必有歌舞相佐,歌舞音乐的社会需求量急遽膨胀。唐朝高质量的音乐机构‘大乐署’‘教坊’‘梨园’为宫廷高水平歌舞艺人的培养与输送提供了必要的保障;甚至贵族文人也不惜花费大量金钱和精力来蓄养女伎。”①当时的音乐形式丰富多彩,最令人惊叹的是“九部伎”“十部伎”中的各类歌舞大曲,以及“坐部伎”“立部伎”的多样表演,其中唐大曲的经典之作《霓裳羽衣曲》堪称唐代歌舞伎乐的鼎盛之作。当然还包括各种类型的声诗、词乐、曲子、法曲、鼓吹乐、琴歌等。

唐朝文辞更是有不少著名音乐诗作,描绘了五色斑斓、绚丽多彩的唐代音乐景象。如白居易《霓裳羽衣舞歌》:“千歌万舞不可数,就中最爱霓裳舞。舞时寒食春风天,玉钩栏下香案前。”②唐朝典籍、文人诗词对于唐代音乐皆有详尽记载和大量描绘,然而,具体的音乐形态,换言之其声音、旋律、节奏究竟如何呢?我们怎么能从听觉来感受如此辉煌灿烂或优美抒情的音调呢?当然,作曲家们可以大胆地使用灵感进行创作,曾有一些命名唐朝古乐的音乐会让人们满足了对于中华文明历史的美好追忆和想象。但那些毕竟完全是艺术性创作,而非历史真实的声音。

——————————

①刘再生:《中国音乐史简明教程(上)》,上海:上海音乐学院出版社,2006年,第55—56页。

②参见https://www.baidu.com/s?wd=.

——————————

二、“唐朝传来的音乐”的历史“本真性”

“唐朝传来的音乐”的称谓最早是英国剑桥大学学者劳伦斯·毕铿(LaurenceErnestRowlandPicken,1909—2007)提出来的,他既是科学家,也是音乐学家。毕铿曾形容自己是一位“受过相当良好训练的生物学家”,但在音乐学方面却是“自学成才”。1944年9月,毕铿参加了由李约瑟带领的英国议会科学使团来中国访问。到访首日晚上,他就与李约瑟夫妇在重庆参加了一场由著名荷兰汉学家高罗佩安排的音乐活动,聆听了大师徐元白(1893—1957)的古琴演奏会,这可能是他第一次有机会亲耳听到中国音乐。从此对中国古代音乐产生了极大兴趣,之后还前往日本收集相关乐谱。回到剑桥大学之后,他招收了一批博士生共同研究中国的唐代音乐,开始了一个研究项目《唐朝传来的音乐》(MusicfromtheTangCourt)。尽管该项计划出书25卷,但在他去世时尚未完成,我们如今看到出版的仅为五卷①。毕铿团队依据日本保存的中国古代音乐史料对唐乐进行了研究,日后被称之为“毕铿学派”,但他们的方法招致学界不少批评,因为这涉及如何解读和诠释唐代音乐的真正实践的学术理念和方法,也即什么是历史真实的声音?在学术上,我们称之为音乐的历史“本真性”(authenticity,亦称为原真性)。

音乐的历史“本真性”问题将涉及三个方面的问题:1.音乐作品或音符记写文本(如古谱)的“本真性”;2.表演媒介即乐器(所谓的“古乐器”)的“本真性”;3.乐器演绎的方式和诠释的历史“本真性”。

(一)敦煌琵琶谱与唐朝音乐的“本真性”

唐朝音乐的“本真性”探讨基于确凿的历史乐谱基础,也就是我们已经熟知的敦煌琵琶谱。敦煌琵琶谱的称谓是因为其与藏于敦煌莫高窟的经卷有关。1908年法国人伯希和从敦煌莫高窟藏经洞中带走了大量经卷,之后被发现,其中三卷即《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》(P.3808)、《尔雅》(P.3719)和《佛本行集经尤波离品次》(P.3539)的背面一共抄录了25首乐曲,这些经卷现均收藏于法国国家图书馆。

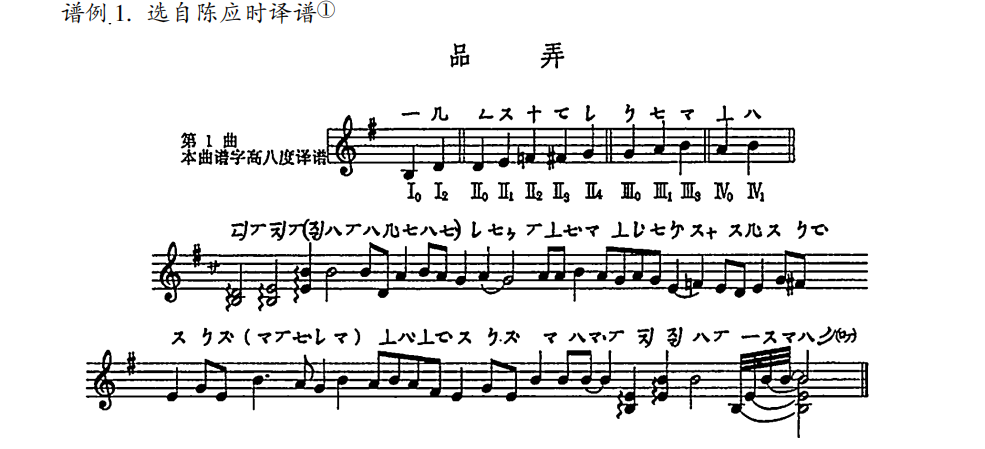

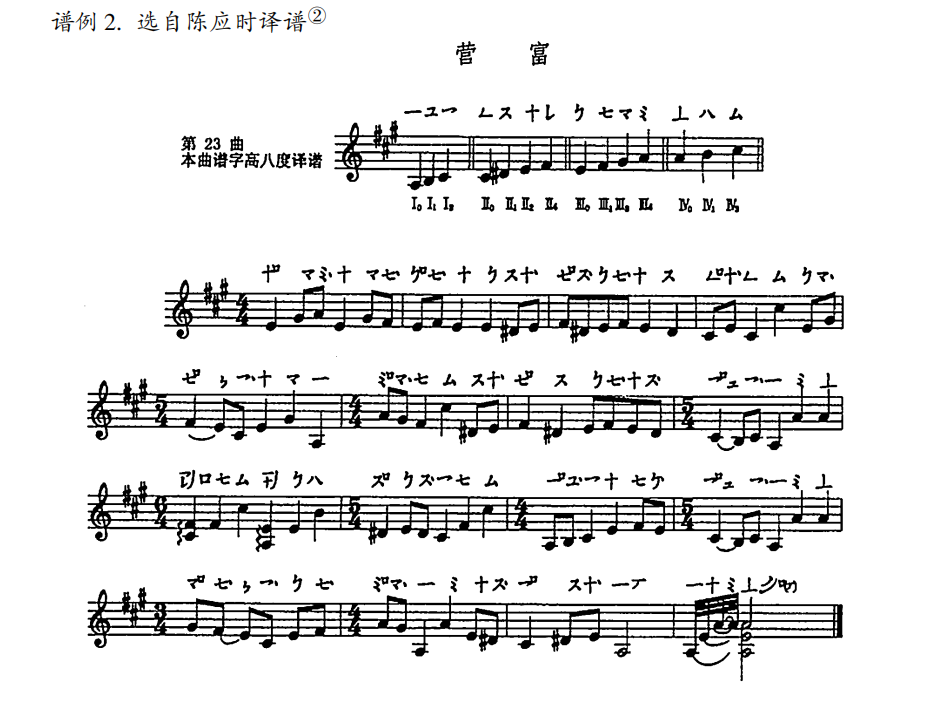

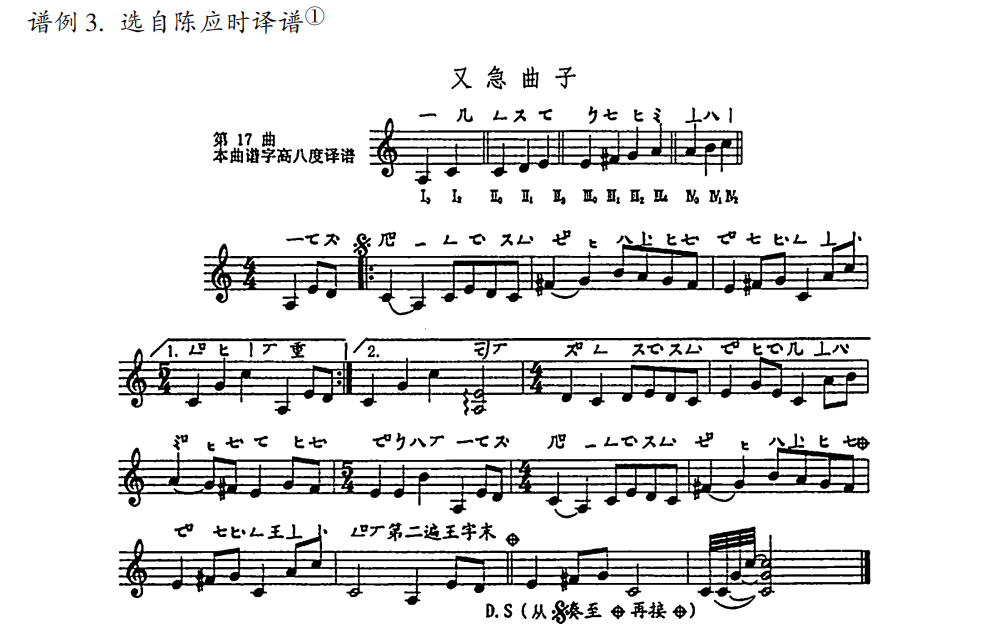

这批发现于敦煌的乐曲由一组二十余个汉字符号构成的记谱方式书写,经研究确定其为琵琶音位谱。由于其记写与宋代的俗字谱,以及日后的工尺谱相似,也因此学界对其曾有各种称谓。法国国家图书馆原卷目录名为“曲子工尺谱”、王重民称之《敦煌曲子词集》、任二北名为《敦煌曲初探》(亦称之为“工尺谱”),之后杨荫浏在其《中国古代音乐史稿》中称之为“敦煌唐人乐谱”,并认为这种乐谱属于工尺谱的体系。宋人称这种工尺谱为“燕乐半字谱”,是当时教坊中通用的一种记谱符号,林谦三则作为琵琶谱来研究。②由于这批以琵琶音位谱字记写的音乐都有曲名,通常人们也称其为敦煌乐谱,例如陈应时对其研究成果题名为《敦煌乐谱解译辨证》。因此,敦煌琵琶谱或敦煌乐谱既是音乐作品,但更准确地说也是以琵琶演奏音位谱字记写的唐朝乐曲的历史乐谱即古谱。敦煌琵琶谱共有25首作品如下,有一些曲名相同,但内容有所不同③:1.《品弄》,2.《品弄》,3.《倾杯乐》,4.《又慢曲子》,5.《又曲子》,6.《急曲子》,7.《又曲子》,8.《又慢曲子》,9.《急曲子》,10.《又慢曲子》,11.《佚名》,12.《倾杯乐》,13.《又慢曲子·西江月》,14.《又慢曲子》,15.《慢曲子·心事子》,16.《又慢曲子·伊州》,17.《又急曲子》,18.《水鼓子》,19.《急胡相问》,20.《长沙女引》,21.《佚名》,22.《撒金砂》,23.《营富》,24.《伊州》,25.《水鼓子》。

——————————

①这是一项对保存在日本的唐代音乐史料进行的研究,目前所见正式出版为5卷,MusicfromtheTangCourt.Vol.1:1981,Vol.3:1985,Vol.5:1990,Vol.6:2007,Vol.7:2006,London:OxfordUniver⁃sityPress.

②关于敦煌琵琶谱的历史称谓,参见陈应时:《敦煌乐谱解译辨证》,上海:上海音乐学院出版社,2005年,第2页。

③例如,第2首《品弄》原件中“品”字残缺,故判断应为“品弄”;第11首《佚名》曲谱前面留有大片空白,没有曲名。

——————————

敦煌琵琶谱研究对于我而言,既是局外人,但也是“局内人”。虽然没有对此进行过深入研究,但我参与了敦煌琵琶谱研究的一系列活动。1985年,上海音乐学院硕士毕业后留校任教,我跟随陈应时先生参与了中国古乐团的创建,作为乐团的秘书长,于1988年撰稿发表了《上海中国古乐团首场音乐会座谈会纪要》①,当时还见证了叶栋、陈应时、林友仁、赵晓生、应有勤等展开的学术探讨与争鸣。之后,由于工作岗位的缘故,我在《音乐艺术》担任常务副主编期间,刊发了为数不少的关于敦煌琵琶谱研究的文章;曾作为上海音乐学院科研处长,将陈应时的敦煌琵琶谱研究列入学校的重点课题项目;又在担任上海音乐学院出版社社长之时,于2005年出版了陈应时的《敦煌乐谱解译辨证》。再是,家父洛地先生发表的文章《敦煌乐谱〈慢曲子西江月〉节奏拟解》②也与我进行了商议与探讨。因此,从我这位“局外”身份所经历的“局内”视角来看,敦煌琵琶谱研究的历史“本真性”路径是艰深而复杂的。

一般而言,音乐所涉及的历史“本真性”问题探讨主要集中于音乐表演领域,或针对“古乐”复兴运动中的表演风格及其诠释,或聚焦作曲家及其作品在特定历史语境中的表演风格的“本真性”。虽然音乐表演也会探讨“音乐作品”的“本真性”,例如,演奏家、指挥家以什么样的文本进行演奏,但绝大多数的情形是以既定公认的乐谱作品为前提的,所谓的“本真性”只是集中于演绎风格的诠释,而并不涉及乐谱本身的存疑,当然也存在对于一些作曲家手稿与正式印刷出版的作品之间的差异而产生的不同解读和表演。然而,敦煌乐谱或敦煌琵琶谱的“本真性”问题则完全不同,对于它的认识和解读曾经一度被称之为“天书”需要“破译”。

对于艺术作品的“未知”从不存在所谓的“破译”,那是一种新闻媒体的炒作辞藻,例如媒体对于20世纪80年代初叶栋研究成果《敦煌曲谱研究》③的宣传就使用了“破译”,一时间产生极大的轰动效应。事实上,国际音乐学界追求敦煌乐谱研究的历史“本真性”相当严谨和执着。如前所述,敦煌琵琶谱被抄录在经卷背后,一直未有人知晓。其“庐山真面目”的发现及其解读、译谱的缘起要归功于日本学者林谦三。

——————————

①洛秦:《上海中国古乐团首场音乐会座谈会纪要》,《中国音乐》,1988年,第4期。

②洛地:《敦煌乐谱〈慢曲子西江月〉节奏拟解》,《中国音乐学》,1993年,第2期。

③叶栋于1982年第1、2期的《音乐艺术》上发表了《敦煌曲谱研究》,之后于2001年出版了著作《唐乐古谱译读》,上海:上海音乐出版社。

——————————

1937年初夏,林谦三见到了法国国家图书馆所藏敦煌经卷(P.3808)上的乐谱照片,与其助手平出久雄经过研究合作发表了论文《琵琶古谱之研究———〈天平〉〈敦煌〉二谱试解》(「琵琶古譜の」)①。之后,他又于1955年发表了以英文撰写的文章《中国敦煌古代琵琶谱的解读研究》(Study on Ex⁃plication of Ancient Musical Score of Pi-pa Discovered at Tun-huang,China,刊登于《奈良学芸大学纪要》第五卷一号),由此开启了敦煌琵琶谱解译研究与探讨的帷幕。

自1938年林谦三发表其第一篇研究以来,国内外众多学者对敦煌琵琶谱进行了研究,其中具有重要的贡献和提出有积极建设性见解的学者包括任二北、饶宗颐、叶栋、何昌林、赵晓生、唐朴林、陈应时、关也维、席臻贯、庄永平、洛地、应有勤、〔英〕卫满意(MarnixWells)、〔澳〕罗珂丽(CoralieRockwell)等。就目前而言,学界对于敦煌琵琶谱的谱字音位、琵琶定弦基本取得了共识。因此,除了个别“增音程”(例如叶栋译谱最为明显),大家的译谱中对于旋律音高也大体认同。然而,犹如没有规矩不成方圆,音高必须附有节奏才能成为旋律曲调。虽然敦煌琵琶谱不再是“天书”,但谱字中的节奏符号依然有多处未解之谜。犹如陈应时所指出:“判明敦煌乐谱的谱式、谱字音位和琵琶定弦,只能译出其谱字音高。音乐由旋律和节奏两大要素组成,谱字所代表的音高只构成旋律,谱字所具时值的长短才构成节奏。因此,在译出敦煌乐谱的全部谱字高音之后,谱字的时值问题就成了解译敦煌乐谱成败的关键,也是迄今诸家在敦煌乐谱解译中争论的焦点。”②基于目前的研究而论,译谱的节奏问题主要集中在对于“口”“、”“·”的认知与解读上差距较远。主要有“板眼说”(任二北、叶栋、何昌林、唐朴林等)、“长顿短顿说”(赵晓生)、“掣拍说”(陈应时)、“歌词字位说”(席臻贯)、“拍顿说”(庄永平)等,学界同仁之间对于这几个关键性谱字符号的理解似乎莫衷一是。

鉴于本文并非敦煌琵琶谱解译的文章,在此将不对如何译谱,或怎样对这些节奏符号的谱字再认识进行展开,而且本文评述的对象琵琶演奏者吴蛮更不是古谱研究的学者。然而,之所以花费大量笔墨将该乐谱的基本历史语境与研究状况进行了必要的论述与分析,目的在于使得读者能够较为完整及深入地理解我叙说的《大唐余韵———吴蛮演绎敦煌琵琶谱》的学术和背景,较好地了解后文叙述的吴蛮对于乐谱演绎所进行的种种思考,也期待大家与我和吴蛮一起共同探讨敦煌琵琶谱的历史“本真性”问题。

(二)敦煌琵琶谱“主人”③琵琶乐器的“本真性”

音乐表演的古乐复兴运动也与乐器的“本真性”问题相关。至于我们的话题敦煌乐谱的表演同样需要探讨其“主人”琵琶的“本真性”。在此将涉及三个需要探讨的问题。

——————————

①林謙三、平出久雄:「琵琶古譜の研究」,「月刊樂譜」27(1),1938。http://dl.ndl go.jp/pid/11004585,DOI:10.11501/11004585。饶宗颐等中文译稿刊载于《音乐艺术》,1987年,第2期。

②陈应时:《敦煌乐谱解译辨证》,第18页。

③一般认为敦煌乐谱是专属的琵琶谱。

——————————

其一,西域传入的短颈琉特琴“乌德”转换身份为中国琵琶的历程。

琵琶一词在中国历史上指有三种乐器,即秦琵琶(亦称秦汉子)、五弦直项琵琶和四弦曲项琵琶。敦煌琵琶谱中所使用的乐器为“四弦曲项琵琶”,其与欧洲的琉特琴和中东的乌德琴①(阿拉伯语为cūd,发音[ʕuːd])一起被认为是由中亚短颈琉特琴派生而来,它们的前身就是波斯时期的巴尔巴特琴(barbat)。中国古代文献西晋傅玄《琵琶赋》记述:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。欲从方俗语,故名曰琵琶,取其易传于外国也。”②以及《隋书》曰:“今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器也。”③学者赵维平的研究所述:

……犍陀罗的梨型琉特与于阗的曲项四弦有着明显的传承关系。这个乐器后来在四至七世纪的萨桑朝艺术中逐步形成波斯的琉特琴—乌德(ℸūd),对西方音乐的发展产生过重大的影响,形成了后来的梨型琉特类乐器(pear-shapedlute)。而这种在萨桑王朝与天山南道的于阗四弦琵琶是一脉相承之物。也就是说曲项四弦琵琶的发展流向可以简要地作如下图式:即,犍陀罗、萨桑朝的波斯、于阗、我国中原的四弦琵琶。④

琵琶由丝绸之路传入中国,在盛唐期间成为唐乐演奏中的重要乐器。前来学习的遣唐使将唐朝歌舞带回日本,包括大量乐谱和乐器。如今日本正仓院中保存着两件珍贵的四弦曲项琵琶、一件螺钿紫檀五弦琵琶、一件螺钿紫檀阮咸⑤,它们也是至今我们所见唯有的唐朝琵琶真品。

其二,怎么理解唐朝的琵琶结构本身及其演奏方式的历史“本真性”。

——————————

①现代版的中东乌德琴称之为Oud。

②参见https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%97%A7%E8%AF%AD.

③参见https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%9C%E7%AF%8C/339401?fr=aladdin.

④赵维平:《丝绸之路上的琵琶乐器史》,《中国音乐学》,2003年,第4期,第37页。引文中的注释此处省略,详见原文。

⑤阮咸乐器亦称秦琵琶。

——————————

早期波斯的巴尔巴特琴(barbat)及之后中东的乌德琴(cūd)都是一种短颈、梨形的琉特琴,依据历史保存下来的图片,以及现代乌德琴的形制及特点可知,其曲项、无品、大约有四至六组琴弦不等,演奏方式为横抱弹奏。然而,从中国史料和正仓院藏品图像显示传入的唐朝琵琶不仅符合短颈、梨形、曲项、无品、四弦、横抱弹奏,更重要的是,琵琶有“四相”。现代琵琶的“品位”是后来逐渐发展起来的,而唐朝琵琶的“四相”为音位、音高奠定了准确的基础。同时,固定的“相位”意味着与其前身乌德琴产生了音乐风格上的本质差异。乌德琴无品(无相)的音高是相对“自由”的,而琵琶“相位”体现了其音高和把位①的“准确性”和“固定性”,这也是唐朝琵琶演奏左手按弦的基本特征。

我们可以从两个方面的材料来获知唐朝琵琶演奏的右手技法。一方面是敦煌乐谱上标有字符“拽、反、掣、折”等,都是琵琶弹奏方式方法符号,“拽”为正拨,“反”为反拨,“掣”为急返拨,“折”疑为分段琶音。这样就决定了敦煌乐谱所体现的唐朝音乐的表演风格。另一方面,一些古代文献中也略有描述琵琶右手演奏方式记载,例如“批把,……以手批把”(应劭《风俗通》);“枇杷,……推手前曰‘枇’;引手却曰‘杷’,象其鼓时,因以为名也”(刘熙《释名·释乐器》);“推手含情还却手,一抹《梁州》哀彻”(辛弃疾《贺新郎·赋琵琶》);以及“菱角执笙簧,谷儿抹琵琶”(白居易《咏兴五首·小庭亦有月》),特别是此句完整的描绘“轻拢慢捻抹复挑”(白居易《琵琶行》)等②。由此可见,唐朝琵琶演奏技法是相当简单而淳朴的,主要是正拨、反拨,至于“轻拢慢捻抹复挑”只是对于“拨奏”的轻重缓急艺术处理的文学性描绘。而现代琵琶的演奏技巧要复杂得多,右手技法包括弹、挑、滚、分、摭、勾搭、轮、扫、拂、摇、凤点头等,左手技法包括按音、换把、跳把、过弦、打音、带音、吟、揉、推、拉、绰、注、绞弦、颤音、顿音、泛音等。因此,对于唐朝的琵琶结构本身及其演奏方式而言,基于史实条件的认知是其历史“本真性”的核心。

其三,琵琶为何成为敦煌乐谱记载的唐朝音乐演绎的主角。

中国古代乐谱有多种形式,包括文字谱,文字简笔符号谱或纯粹符号谱等,除了律吕谱、工尺谱等以文字音名作为音高符号的乐谱,其他大多为与乐器相关的谱式,诸如古琴、琵琶、筝、笛、笙、筚篥、鼓等。

具体而言,主要有:1.鼓谱,为目前所知最早的乐谱,也称鲁鼓、薛鼓谱(参见《礼记·投壶》)。2.音名谱,以宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫记写的乐谱。3.乐律谱,以黄钟、大吕等十二个律名作为音高的乐谱。4.管色谱,以笛、筚篥等管乐器指孔音位符号为谱字的乐谱,与唐代燕乐半字谱有密切关系,之后发展为工尺谱。5.燕乐半字谱的称谓源于宋代,但可能出现于唐代,其为俗字谱,与管色谱同系,皆为工尺谱前身。6.工尺谱,由管色谱、俗字谱发展而来,由工、尺、上、一、四等十个字的草写半字或简笔记写音高的谱式。7.琵琶谱有两种记谱方式,一种是“音位谱”,如敦煌琵琶谱;另一种是“音高谱”,如桐轩本琵琶谱。8.琴谱有两种,一为文字谱,即以文字来描述古琴上所在音位音高的乐谱,目前仅见于《碣石调·幽兰》;另一为减字谱,用字的偏旁来描述琴弦与徽位交点处的音高,为音位指法谱。9.合参谱产生于清代,以音位谱与工尺谱结合来书谱。

——————————

①从敦煌琵琶谱以及古籍史料来看,唐朝四弦曲项琵琶拟在固定的四个相位的一个把位上演奏,也即不太可能换把位。

②此段有关琵琶右手技法的史籍文献参见应有勤:《敦煌琵琶谱的节奏与演奏手法密切相关》,《音乐艺术》,2003年,第1期。

——————————

除了宋人姜夔《白石道人歌曲》中使用俗字谱、清代的工尺谱之外,其他谱式在唐代皆已存在。那么为什么我们所见唐代曲子音乐仅仅使用“琵琶谱”记写呢?虽然有可能其他形式的古谱保留着唐乐尚未被发现,但是我们有一定的理由来说明,敦煌琵琶谱作为唐朝曲子的记写是有其必然性的。

唐朝众多乐器中,琵琶的流行为最甚。史料记载,当时著名的琵琶演奏者包括贺怀智、雷海青、段善本、李管儿、康昆仑、王芬、曹保、曹善才、曹刚、裴兴奴、李士良等。其中康昆仑最为出名,据传其琵琶演奏技艺甚高,《乐府杂录》记载:“贞元中有康昆仑,第一手。”①著名的琵琶家还包括曹刚,白居易在其诗文《听曹刚琵琶兼示重莲》中曰:“拨拨弦弦意不同,胡啼番语两玲珑。谁能截得曹刚手,插向重莲衣袖中。”②刘禹锡亦作诗《曹刚》,白居易亦有作《听李士良琵琶》。在唐诗文辞中有大量关于琵琶的描述,根据庄永平《琵琶手册》③统计,与琵琶有关的唐诗高达九十余首之多。白居易《琵琶行》早已是脍炙人口的琵琶文辞:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”而且,唐太宗于贞观十五年(641)因宗族之女文成公主入藏和亲,临行前亲作诗《琵琶》赠予文成公主。

再有,历史文献记载了琵琶在音乐理论研究中的重要性。唐朝时期盛行的“八十四调”是中国古代历史上最重要的宫调理论体系之一,据传由隋代音乐家郑译在龟兹音乐家苏祗婆“五旦七声”理论的启发下,通过在琵琶④上实验提出“律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调”⑤。唐人元稹的《琵琶歌》也可作证实依据:“琵琶宫调八十一,旋宫三调弹不出。”⑥由此可见,琵琶不仅作为唐朝最盛行的表演乐器,而且也是当时音乐理论建构的重要依据媒介。

在上述大量琵琶名家群体、文辞诗词篇章以及古代宫调理论体系所建构的琵琶音乐辉煌的时代中,琵琶被选择成为记写唐朝曲子的乐器谱式应该具有显而易见的合理性。

——————————

①〔唐〕段安节:《乐府杂录》(2024-5-28),https://so.gushiwen.cn/guwen/bookv_46653FD803893E4F8574539AE591B147.aspx.

②〔唐〕白居易:《白香山集》(三),北京:文学古籍刊行社,1954年,第97—98页。

③庄永平:《琵琶手册》,上海:上海音乐出版社,2001年,第395—412页。

④学者指出,龟兹音乐家苏祗婆带来的是胡琵琶即五弦琵琶,详见赵维平:《丝绸之路上的琵琶乐器史》,《中国音乐学》,2003年,第4期。尽管并非四弦曲项琵琶,但从正仓院保存的乐器可见,四弦与五弦皆为同类琉特弹拨乐器,对于唐朝音乐理论的发展所产生的影响应该具有同样的作用。

⑤〔唐〕魏徵等撰:《隋书》第二册,卷十四,北京:中华书局,1973年,第346页。

⑥〔唐〕元稹《琵琶歌》(2024-5-28),https://baike.baidu.com/item/%E7%90%B5%E7%90%

——————————

(三)吴蛮敦煌琵琶谱演绎的历史“本真性”

尽管上述学术性思考的铺垫显得冗长复杂,但对于吴蛮敦煌琵琶谱演绎的历史“本真性”讨论是非常必要的。

吴蛮是国际公认的琵琶大师,无疑亦是“丝绸之路琵琶行”在世界音乐叙事中的大使。在其唱片新作《大唐余韵》中,吴蛮作为敦煌琵琶谱的演绎者,也是“唐朝传来的音乐”的表演者。虽然吴蛮并非敦煌琵琶谱的首创演绎者,但她的这个项目具有超越以往的意义。

以敦煌琵琶谱为名的音乐表演或创作已有不少,例如叶栋当年完成其《敦煌曲谱研究》时进行过琵琶表演,尽管学界对其译谱的反响似乎不尽如人意—“使人唱来感到节律怪异,音调急促,缠舌拗口”①,但毕竟叶栋的研究是完整译谱最早的成果,其对后人的进一步努力具有重要的启示意义。当年,我参与的“上海·中国古乐团”的音乐会不仅有独奏,还有乐队合奏,对于敦煌琵琶谱的表演则包含太多的艺术创作。先后举行过数次“古谱学术研讨会”,其间也都有琵琶演奏敦煌乐谱的尝试,但都不是严谨、深入研究之后的“学术性演绎”。

2013年7月15日,上海音乐学院作曲家“叶国辉应ICTM第42届世界大会上海组织委员会的委约而创作的交响作品《唐朝传来的音乐》在东方艺术中心上演。作品采用了由劳伦斯·毕铿译谱的唐代古谱‘酒胡子’旋律作为灵感契机,通过现代创作技法对‘酒胡子’旋律进行创作,作品使用了一个庞大的乐器编制,包括数十人的中国、日本、韩国、越南的亚洲乐器群、女声合唱团、管风琴和四管编制的大型交响乐队。”②此为借用古乐之名而创作的交响作品。

2018年9月14日,“陈应时解译敦煌古谱音乐会”作为上海市舞台艺术作品评选展演剧目在上海音乐学院贺绿汀音乐厅举行。音乐会上演了陈应时敦煌琵琶谱的全部25首译谱作品,它们经作曲家们编配而成,以大小型不同编制的形式,组成“敦煌古乐团”进行表演。③从上述的报道所知,尽管名为“陈应时解译敦煌古谱音乐会”,但事实上依然是以艺术创作为主的表演。

——————————

①赵晓生:《敦煌唐人曲谱节奏另解》,《音乐艺术》,1987年,第2期。

②沈静娴:《“古乐新声”—叶国辉〈唐朝传来的音乐〉论析》,《黄河之声》,2021年,第13期,第48页。

③援引自https://www.sohu.com/a/298398367_488482.

——————————

2022年1月5日,上海音乐学院在“上音”歌剧院举办了一场《丝路之乐·唐韵回响》的唐代乐舞音乐会。报道指出,此为“依据古代原始乐谱,通过复原古代乐器,并参考大量古代文献,重构了这台唐代乐舞音乐会。本次音乐会(通过)跨学科合作,力图重构古乐,实现音乐活态化传承。音乐会所用乐器,是由赵维平教授带领学者按照日本正仓院所藏的中国(公元)8世纪古乐器的尺寸、材质复制完成的,包括四弦曲项琵琶、五弦直项琵琶、阮咸、横笛、筚篥、羯鼓、排箫、十七簧笙、箜篌、尺八、十三弦筝及诸多打击乐器。(音乐会)力邀作曲指挥系徐坚强教授担任编曲,民乐系吴强教授为乐队总指导,数字媒体艺术学院代晓蓉教授等进行舞台设计和多媒体制作,上海戏剧学院舞蹈学院张麟教授等负责舞蹈设计。”①可以理解,为了音乐会的聆听效果,组织者在唐代古谱中加入了不小成分的现代作曲家的改编和创作,而且从网上展示的这场音乐会的舞台上充分体现了多媒体合作的绚丽效果。然而,相比而言,该场音乐会的“学术含量”是最高的,因为指导者赵维平教授是唐朝音乐研究的著名专家,他为音乐会提供了仿真的古代乐器,而且表演期间,舞台上展示了古谱图像;更重要的是,赵维平教授对每一首作品进行学术性的讲解,大幅提升了古乐表演的历史“本真性”追求的意愿和努力。

现在我们再次回到本文的主题—吴蛮演绎敦煌琵琶谱。展示唐朝盛世的辉煌音乐景象并非《大唐余韵》的目的,演绎者吴蛮的初衷是基于历史的“本真性”原则下,“回到”琵琶与敦煌乐谱之间联姻关系的声音表达,换言之,将琵琶“还原”置于唐朝的历史与文化语境中来聆听唐朝曲子可能的“本真音乐”。本文是应吴蛮之邀为其《大唐余韵—吴蛮演绎敦煌琵琶谱》CD唱片封套中的解说文本进行写作,于是,我与她进行了多次探讨和商议。以下是部分交流对话的内容。

洛秦:你怎么会想到这个项目?对你个人及琵琶演奏有什么意义?

吴蛮:早在20世纪80年代做学生的时候,我就对敦煌琵琶谱的项目有所知晓。当时很想了解敦煌琵琶谱的乐谱内容和音乐,也很好奇它是怎么“破译”的,然后“破译”出来到底是什么样的音乐形态。我的一生都献给琵琶,不仅已演奏了所有传统琵琶曲目,而且也开启了大量中西结合的各种琵琶合奏表演,甚至包括与弦乐四重奏合作,以及琵琶交响协奏曲。对我而言,琵琶是我人生的重要部分,也因此觉得敦煌琵琶谱的演绎也应该是我艺术生涯中不可缺少的内容,我必须去做,应该完成我一直以来的心愿。

洛秦:我曾编撰出版了对你的述评《丝绸之路琵琶行—大师吴蛮的世界音乐叙事》,你作为丝绸之路琵琶行的使者,怎么样从世界音乐的语境来解读敦煌琵琶谱的演绎?

吴蛮:我觉得琵琶及其音乐的历史演变事实上也是代表了中国历史及其音乐历史的变化,是一种文化发展的过程。沿着丝绸之路从中亚一直过来,很有意思,你会发现在敦煌的琵琶谱中,似乎感觉到它既不是中亚,也不是中原,它好像是混合的风格。这些年我与维吾尔族音乐家,以及中亚音乐家有很多合作,学习他们的音乐,包括木卡姆等。在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、叙利亚、印度、阿富汗、阿塞拜疆、伊朗等等这些国家,都有类似中国琵琶样式的乐器和音乐,当然琵琶原本就是从中亚传进来的。当然,我也有与很多欧洲音乐家合作,包括琉特琴或吉他类乐器的音乐家。所以,从他们的乐器表演、音乐表达、风格处理上学到的知识和感觉,也都可以使用到敦煌琵琶谱的解释之中。我觉得到时候了,我想完成这个事情。因此,我想通过琵琶了解唐朝古代文化,了解丝绸之路的文化路径,了解世界音乐中各民族之间的关系。所以,对于古谱的演奏和诠释,也都是我个人的理解。

洛秦:你在演绎、录制敦煌琵琶谱的过程中,如何把握原谱与你的表演之间的关系?

吴蛮:其实早在20世纪90年代中期,我就已经开始涉足古谱演奏,对此有兴趣。2003年,我录制了一张唱片名为《光之无限》,英文是ImmeasurableLight,与阿肯色大学研究中国早期琵琶音乐的学者莱姆布兰德特·沃尔培尔特(RembrandtWolpert)教授一起合作的,采用的是他的导师英国剑桥大学的著名学者劳伦斯·毕铿翻译的留存在日本的中国古谱,包括《天平琵琶谱》《三五要录》一类乐谱。1999年我去英国剑桥大学参加了劳伦斯·毕铿教授的唐朝音乐纪录片项目,亲自跟毕铿教授学习、请教如何演奏古谱中的装饰音等。

至于原谱与表演的关系,我肯定是以原谱作为基础,但是在一些演奏细节上会按照我自己个人的认知进行演绎,譬如说怎么用装饰音,用哪根琴弦,怎么样选择音色等需要依赖我个人的想象。因为那个时代的琵琶相位只有四个柱子(相位),所以它没有高音区,也没有那么多犹如清代以来的那么丰富的右手技法。因此,基本就是一弹一拨而已。

洛秦:为什么选择不同的译谱者的版本进行演奏?你在陈应时、叶栋、席臻贯、饶宗颐、何昌林五位先生的译谱中是怎么取舍和选择的?

吴蛮:我觉得这个项目应该算是填补琵琶演奏历史中的一个空白。敦煌琵琶谱有很多译本,然而还没有任何可以查找到的演奏音响资料。尽管前人做了不少乐队合奏的音乐会,但我个人的兴趣只是用一件琵琶把“本真的”25首敦煌琵琶谱演绎和录制下来,让人们可以体验和想象。早期林谦三的译谱基本是一个谱子一个音,现在很多学者都有完整译谱,例如陈应时、叶栋、席臻贯、饶宗颐、何昌林等,我觉得基本上还是大同小异,有个别地方的差别稍微大一点。尽管大家在节奏上的处理有不同理解,但应该是到时候将他们不同的译谱尽可能展现出来,留给学者或后人去进一步研究。这应该是我个人的一种贡献,我来做一个抛砖引玉的角色。

洛秦:很赞成你对于敦煌琵琶谱演绎项目的思考。作为学者,我会更多考虑古谱演奏中多涉及的学术问题,也就是学界近来讨论得很多的音乐表演的历史“本真性”问题。如我在写作中论述的,本真性的核心就是对于历史声音的研究及其再认识。

吴蛮:我完全同意你的观点。对于古谱表演的确是一个复杂的问题,既要尊重原谱,又要有演奏者自身的理解和表达。

洛秦:的确如此。敦煌琵琶谱中最根本的问题是对于“节奏”解读的差异,你怎么看这个未解“存疑”的“本真性”和“艺术表演”问题的?

吴蛮:这是最困难的地方。我不是学者,解读原谱中的节奏符号不是我的工作。但我会依照译谱者的乐谱,从琵琶本身,以及我的理解来处理节奏问题。例如,作品《急曲子》就应该是比较欢快一些,《慢曲子》则是舒缓一些,但问题是快和慢到什么程度,乐谱没有标记,译者也没有指示,一拍等于20、40,还是60?这就只能凭自己的经验、理解和想象去处理。我想可能每一位演奏者的处理都会有不一样,这也是合理的。我依据从敦煌壁画中看到的各种乐器组合,在快板速度的音乐中加一点打击乐,例如中亚的鼓或铃铛之类,我自己演奏这些打击乐器。这样既体现你所说的“本真性”,也考虑到表演需要有一定的“艺术性”。

洛秦:赞同你的考虑。例如,第一首《品弄》的译谱没有小节线,我们可以从你的录音中听到,你的演奏是依据译谱所标注的时值以吴蛮理解的音乐“节奏”来表达的,而且你在开头部分还加入了磬和铃声,营造了一种意境。也就是你所述的,这种“散板式”的节奏感是基于从敦煌壁画中所描绘的乐器组合及其可能性的氛围中来感悟和想象的。无疑这种“本真”的“艺术性”是你吴蛮个人化的演绎。演奏也是创作,所有创作都是个性化的。当代作品的诠释是个性化的,对于古谱的理解也同样是在“本真性”基础上的个人表达。

——————————

①参见https://www.huain.com/news/zonghe/2022/0102/1271.html,内容引自上海音乐学院官方网易号。

——————————

从历史学的角度来理解,我们对于过去的认识都是具有阐释性的,因为历史学本身就是阐释学。所以,我曾经撰文表达:我们看到巴赫、莫扎特、贝多芬等等一系列伟大音乐家及其作品被不断研究,史料不断更新、理解不断深入,他们的音乐的意义不断被挖掘,而且更是不断注意到历史留下来各种不同版本的乐谱、各种不同风格的表演录音,他们的音乐在不断地重新阐释。如果我们将表演作为一个“音乐田野”来考察,那么人类学家格尔兹的视角是值得我们思考的,即“在这样的田野中,我们不是记者而是作家。”②阿多诺也秉承这样的立场,拒绝“忠于原作”的概念,他坚称复兴古乐唯一可行的方式就是以现代的语言再阐释。③这是否能成为我们面对古乐复兴运动所面临挑战的一条正确或者大家认同的出路呢?④

——————————

①陈应时:《敦煌乐谱解译辨证》,第134页。

②Nicholas Cook,“Between Process and Product: Music and /as Performance”,Music Theory Online,2001,7/2,p.8. http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7. 2.cook. html.

③Theodor Adorno,“Bach Defended Against His Devotees”,in Prisms. trans. by Samuel and Weber,London,1967,pp.133-146.

④洛秦:《论音乐表演的艺术及其文化本质》,《音乐探索》,2022年,第2期。

——————————

吴蛮:应该就是这样。我们现在当然不可能真正呈现唐代的音乐到底是怎么样的,而且古谱的解译都是无止境的,每一代人都在做所谓的“破译”,没有一个版本就可以认定它就是唐代的东西。所以,我想译谱和演绎都会不断有新的发现、新的认识,这张唱片《大唐余韵》也是这个目的,想让听者能够感受到唐代音乐可能会是什么样的风貌,也考虑到现代人的听觉审美。所以我也会添加一些新的设想,除了独奏,有时候会用两把琵琶或甚至三把琵琶来演奏,或者有时候旋律可能我会重复。第一遍完全是依照原谱,之后再加一把琵琶,或者就在音乐上有一些处理,有一些变化。在音乐风格处理上,我想象大唐盛世应该是比较大气的,比较端庄的。

洛秦:的确,我听到你录制的第23首《营富》就采用了这样的处理方式,基本是严格地按照译谱演奏,第二遍加上第二把琵琶在高八度音区上进行附和,听上去不仅声音更为丰富和有色彩,而且旋律的上方有了一层亮光的效果,非常具有可听性。我们可以想象,这可能就是唐朝音乐的实际。当一位女乐琵琶手与文人交流、娱乐,自然只有一把琵琶。如果是在较大一点的场合,例如宜春院中的合奏,就很可能是两三把甚至更多的琵琶在不同的音区一起合奏。

——————————

①陈应时:《敦煌乐谱解译辨证》,第134页。

——————————

吴蛮:的确是,依据这样的思考,我还想象性地在某些作品中加入了鼓与琵琶的组合。第一遍按照原谱演奏,第二遍加入了鼓的节奏。例如第17曲《又急曲子》,曲名本身就体现了作品较快节奏的风格,加上了鼓点,无疑增加了音乐的律动感,更能够表现其“急”的风格,我想这也是符合唐朝音乐实际情况的。

洛秦:为了尽可能追寻“大唐余韵”,你是怎么处理和解决唐朝琵琶和现代琵琶的演奏技术问题的?我在本文前面专门讨论了如何理解唐朝的琵琶结构本身及其演奏方式的历史本真性,你觉得有道理吗?

吴蛮:我读了你文中的第二节内容“敦煌琵琶谱‘主人’琵琶乐器的本真性”,其中对于唐朝的琵琶结构本身及其演奏方式一部分讲得特别好,完全赞同。

在录制中,我考虑了唐朝琵琶有限的演奏手法,没有使用现代琵琶中的炫技,例如我们最为自豪的所谓轮指,唐代那个时代根本就没有这种技法,所有曲子基本上就都是弹和挑,即便是弹,其实也就是拨弦。右手没有使用华丽手法,那么我主要是靠左手去处理。比如,加一些装饰音,用一些揉弦。那个世纪持琴姿势跟现在不一样,我们现在竖抱,唐朝琵琶应该是横抱的。所以,我从横着抱琵琶的角度去想象,它会怎么样去演奏发声?我就尽量以那样演奏的姿态来呈现声音。另外,我也考虑了同样的音符用不同的琴弦来处理音色的变化。

关于译谱,何昌林和叶栋这两位学者用了很多高音区,我觉得可能不符合当时的实际,四个相位的琵琶,不可能会有像他们译谱中的高音区旋律,那时候估计根本没那些音,除非将琵琶的弦定得很高。按当时的琵琶结构要将琴弦拉得很紧是困难的,而且琴弦本身的质地也不可能。相比较,所以我觉得饶宗颐、陈应时、席臻贯三位学者的译谱比较接近唐乐风格,其中陈应时的译谱无论在音高,还是节奏都是最合理的,旋律听上去也最自然舒适。

究竟唐乐是怎么样的?我们今人很难知晓。你也提到历史真实与艺术处理的关系,对于古谱和古乐演奏,也同样是非常困难的问题,关键是依据在哪里。

洛秦:我认为你的考虑很谨慎,也有一定的学术性思考,作为演奏家非常难得。例如敦煌乐谱究竟是什么样的音乐,在我看来,用琵琶记写,而且标明了都是“曲子”,那就应该是文辞歌曲,而非宫廷九部伎、十部伎那样的歌舞大曲。所以,你基本用单件琵琶,而且尽可能考虑以“唐朝琵琶”语境来诠释、演绎是充分体现了音乐表演的历史“本真性”的追求。

吴蛮:是这样。在依据原谱的基础上,根据原谱曲调的灵感,我也录制了几首纯粹的即兴创作曲,例如《又倾杯乐》《山居秋暝》等。当然依据还是这25首中使用的音阶、旋律和调式,所以不会很离谱。在我的演绎中,呈现一种自然的、内在的、比较大气的音乐风格,这也是我一直在追求的。因此,这个项目不只是一种娱乐,它既有译谱“本真性”,也有我个人的艺术演绎和艺术个性,是在聆听欣赏过程中带有一定学术探讨和文化思考的,我很希望大家能够看到这一点。

《大唐余韵—吴蛮演绎敦煌琵琶谱》代表了我作为现代人对敦煌古谱的一种致敬,一种敬畏,也是对于唐朝的琵琶音乐一种想象、一种回音吧!

——————————

①陈应时:《敦煌乐谱解译辨证》,第156页。

——————————

余论:“唐朝传来的音乐”的“文化想象”

《大唐余韵—吴蛮演绎敦煌琵琶谱》是一个探索性项目,它的意义是多面向的,既是吴蛮个人的艺术追求,犹如其所说,作为琵琶演奏大师“对敦煌古谱的一种致敬,一种敬畏,也是对于唐朝的琵琶音乐一种想象、一种回音吧!”,也是给所谓“天书”敦煌琵琶谱留下一份可供参考的音响资料;同时,在我看来,它也更是对于我们进一步思考敦煌乐谱的解译和表演的历史“本真性”体现在唐朝甚至中华历史传统语境中的“文化想象”。

(一)“敦煌乐谱”所载“曲子”蕴含的中国文化特有的“语音性”思维

多年前我读过著名史学家葛兆光先生的一篇文章《中国文化》,他批评了社会上众多关于中国文化的讨论或者给中国文化的界定中“大而化之、似是而非”的现象;同时,他对中国文化典型的五方面的特点进行了总结,其中第一点就是“汉字的阅读、书写和通过汉字思维”。他指出,汉字是象形的,如日、月、木、水、火、手、口、刀等,这在古代中国叫作“文”,是古人通过图像,直接描绘他所看到的事物。如果这些字不够,就加上会意,在象形文字上,加上一些标志意义的符号。如刀口上加上一点,就是“刃”;爪放在树上,就是“采”;牛被关在圈里面,就是“牢”。要是会意还是不够用,就加上声音,成为形声字,比如说江、河、松、柏等等。基础的汉字主要是这三类,当然六书有六种,但主要的是这三类。因此,用汉字来说话、思考、阅读、书写,就会带来很多特征,可能会有一些重感觉、重联想,但语法相对简单的特点。在古代中国,汉字这种以象形为基础的文字,历史上没有中断,延续到现在,它对我们的思维、阅读和书写,都有很大的影响,甚至影响到了东亚,形成了所谓的“汉字文化圈”。①

葛兆光先生的论述对于探讨敦煌乐谱具有很积极的启示。一方面,我们看到由于汉字文化圈的影响力,使得遣唐使带去日本的大量唐朝音乐文献与乐器保留至今,学者在解译敦煌琵琶谱中,参考了大量保存于日本的相关的很多中国古谱,如《五弦琵琶谱》《番假崇天平琵琶谱》《博雅笛谱》《三五要录》《仁智要录》等;另一方面,使得我们进一步认识到汉字书写、阅读和思维方式对于解译敦煌琵琶谱的重要性。在我看来,这不仅有助于我们理解和探究敦煌琵琶谱的字谱符号的书写,而是更重要的是“汉字书写、阅读和思维方式”直接影响或者说是建构了中国文化的文字与声音的逻辑关系。

“汉字书写、阅读和思维方式”所建构的中国文化的文字与声音逻辑关系的重要性,启示我们对于敦煌琵琶谱的解译不只是需要专注于符号书写样式的“技术性”层面的阅读,而是也需要在“敦煌乐谱”所载“曲子”中蕴含的中国文化特有的“语音性”思维方式上开拓视野。

(二)敦煌乐谱的音韵格律决定曲子“节奏”

前文已经详述,敦煌琵琶谱或敦煌乐谱解译的关键是在“节奏”。关于“节奏”问题的解决需要两把钥匙:一把是参照古代文献对于谱字中相关符号的解读;另一把是以古代文辞特有的音韵格律认识25首曲子的“节奏”属性,这就是上文所提及的在“中国文化特有的‘语音性’思维方式上开拓视野”。换言之,中国文辞是有“节奏”的,而此“节奏”非现今音乐观念的“节奏”,也即西方音乐体系中的精确化时值的节奏。如果缺少这把“中国文化”中的文辞音韵“节奏”观念的钥匙,敦煌琵琶谱的“节奏”恐怕难以解锁,敦煌乐谱也可能永远是“天书”。

——————————

①五个特点包括:1.汉字阅读、书写和思维;2.家、家族、家国以及在这一社会结构中产生的儒家学

说;3.“三教合一”的信仰世界;4.阴阳五行;5.中国天下观念。援引自葛兆光:《什么才是“中国的”文化?》(2024-05-28),https://m.thepaper.cn/baijiahao_6678169.

——————————

虽然我对于敦煌琵琶谱解读有自己的思考,只是本文并非专门对此的研究。因此,在此引述一位学者的论述来支持我对该论题的观点,以及建议这把“钥匙”的思路。他曾感慨:“文界多不解乐,乐界多不顾文;而文体学与乐体学之相互影响,探究者益鲜。”接着提出,“无论(诗)词、曲入唱,其乐必从属于文,由文体决定乐体,即我称之为‘以文化乐’者。文体之于乐体,大致有三:1.必以文体之‘调’为乐体之‘章’;2.文体韵(处)必为乐之‘住’(处),文体句(断处)为乐之‘顿’(处);3.以文体句中步节为(乐)句中之张弛。”其总结道,“文体决定乐体乐式;乐式决定于文体句式。故,欲解古乐,包括敦煌乐谱之‘节奏节拍’,其前提必须得到其决定其乐体乐式之文体、文辞。”①

由于敦煌乐谱25首乐谱只有曲名而没有文辞(歌词),大多音乐学家专注于谱式音符的解译,而较少关注曲子可能使用的文体及文辞。当然一些学者的译谱也填入了“歌词”,但译谱在先,歌词后加,成为“乐体决定文体”。这就有悖于中国文化中诗词文体格律的基本原则。因此,上述作者的观点应该得到学界的重视,希望音乐家与文学家合作共同来探究敦煌乐谱这本“天书”,通过中国文化固有的文与乐关系的本质探讨,寻找打开敦煌乐谱“节奏”之锁的钥匙,我们可以有据可依地敞开对于“唐朝传来的音乐”的“文化想象”。

敦煌琵琶谱不可能“破译”,唐朝音乐也不可能还原,然而对于其历史“本真性”的研究和追求是一种哲学的思索,换言之是一种对于“真理”的探索。我们的努力是不断地在接近真理的途中行进。

——————————

①洛地:《敦煌乐谱〈慢曲子西江月〉节奏拟解》,第34—36页。

——————————