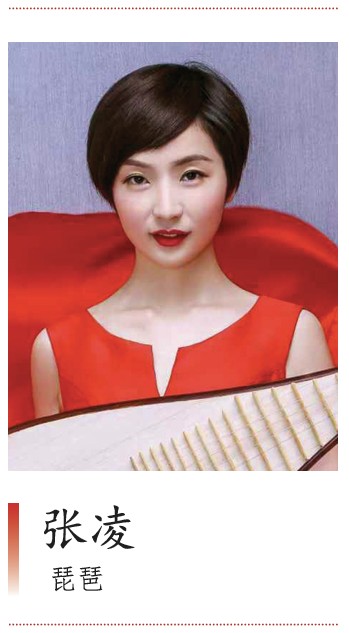

2024年11月13日至18日,由中国民族管弦乐学会主办的“首届中国民乐优秀青年人才培养与推广计划研修班”在浙江音乐学院成功举办。研修班围绕“推广与培养”主旨,全力发掘并培育青年民乐精英,搭建广阔平台,整合多元资源,促进其综合素养与能力的全面提升。项目经由严格遴选,从“国韵杯”“华乐杯”及“民族管弦乐新作品征集”等重量级活动中脱颖而出的佼佼者中,进一步筛选精英。笔者作为浙江艺术职业学院音乐学院青年琵琶教师,因在第二届“国韵杯”民族器乐艺术展演中荣获“民乐之星”而顺利入选,成为研修班一员。

研修班授课专家汇集田青、吴玉霞、唐建平、刘妮、张建国、王建民、杨青、毛时安、胡志平、赵东升等多位资深大咖。专家们深入剖析中国传统音乐的传承与创新之道,从多角度引导学员领略民乐文化之精髓,进而提升其专业素养。课程内容丰富充实,让学员们受益匪浅。

一、以弘扬“传统文化精神”为引领

何为“传统文化精神”?

著名音乐学家田青老师在讲座《“两个结合”与中国人的音乐》中,为我们讲述了传统文化中的“三根柱子”,即儒、释、道。“以儒济世,以道修身,以佛养心”,此三者构成了中国人哲学观的基石,在中国传统文化中占据举足轻重的地位,深刻体现了儒、道、佛三家思想的精华,亦是中国向世界贡献的精神瑰宝。

儒家思想着重强调“仁爱”“礼制”及“中庸之道”,并崇尚“仁义礼智信”五常,这些理念在政治治理、教育培养、家庭伦理及社会秩序等多个层面均得到了广泛应用。政治上,儒家主张“仁爱之心”治国,秉持“民为贵,君为轻”的原则,旨在构建一个君民互爱、和谐共融的社会。在教育上,儒家提倡“修身、齐家、治国、平天下”,读书人要“为天地立命,为万事开太平”。人格修养方面,儒家提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调了音乐在教化中的重要作用。文化发展上,儒家有“古之学者为己,今之学者为人”的论断,展现了其前瞻性的思考。在处世之道上,提倡“和而不同”的大局观念,这也是华夏多民族融合的思想基础。道家思想则强调“无为而治”“道法自然”和“返璞归真”,提倡通过修炼达到阴阳两极的平衡和身心合一之境,实现人与自然的和谐相处。佛家思想则强调“万法皆空”、“因果报应”和“慈悲为怀”,注重心灵的修炼与成长,讲究因果循环,以此培养人的慈悲心与智慧心。儒、道、佛三者相辅相成,构成中国传统文化中的精神内核。

现任延安革命纪念馆馆长刘妮在《从延安文艺中坚定民族文化自信》讲座中,多次提到的“延安精神”令大家动容。延安精神,作为中国共产党创造的一种革命精神,体现了马克思主义思想与中国传统文化精神的融合,以及理论与实践的结合。这一精神在特定的历史时期,特别是在抗日战争和解放战争期间,通过自力更生、艰苦奋斗,全心全意为人民服务,以及实事求是、理论联系实际的实践,成为推动中国革命和建设的强大动力。延安成为一座新文艺的古城,成为有志青年的聚集地。中国知识分子在这里开启一场伟大的文艺复兴运动,以“古为今用、洋为中用,守正不守旧、尊古不复古”的理念和包容开放的态度吸引着当代青年发出时代之声。著名音乐家冼星海,以其卓越的才华,创作了四部震撼人心的大合唱,为人民群众谱写了不朽的音乐篇章。为什么留洋音乐家会选择延安?刘馆长坚定答道:“因为延安精神”。正是因为这份精神的引领,成就了冼星海这样一位卓越的音乐家。

从春秋时期“儒道佛”思想、到革命时期的“延安精神”、再到当今社会的各种音乐事象,中国传统文化精神代代相承,具有鲜明的精神特征,因为这份精神的渗透,使人们能在艰难困苦中寻找希望,在时代的更迭与岁月的变迁中,始终怀揣赤子之心,坚定文化自信,为社会主义事业奋斗终生。由此可见,传统文化精神应是爱国主义精神、自强不息精神、以人为本精神、刚柔坚忍精神、和而不同的包容精神、以及仁者爱人的人道精神的有机融合。

二、以赓续“传统音乐艺术”为路径

黄翔鹏先生曾将“传统”比作一条河流,会流则有变。作为流淌在时间长河中的艺术,音乐在传承的旅途中注定无法保持其“原貌”,而是如同河流般不断变迁。与空间艺术不同,时间艺术会随时间和从艺者的变化而变化。因此,传统音乐艺术在传承的征途中,应如同双翼齐飞的鸟儿,既承载着继承的厚重基石,又翱翔于创新的广阔天空,继承乃创新之根,创新则为继承之翼。继承的是艺术作品中的思想内容、表现形式,以及艺术种类和创作方法。创新,这一词汇在传统音乐艺术的领域中绽放着多彩的光芒。于音乐作品而言,它是内容与形式的双重革新;于演奏艺术而言,它是超越他人与自我的不懈追求;于创新程度而言,它则是同一艺术风格的绵延与不同艺术风格的蜕变。

在著名琵琶演奏家吴玉霞与作曲家唐建平的讲座《对谈<琵琶“春秋”30载>》的精彩讲座中,两位老师以琵琶协奏曲《春秋》为题,分享如何在一度创作与二度演绎中使乐曲既有传统的烙印,也有时代的声音,及琵琶独有的器乐语汇。对于琵琶专业的演奏者与教育者,对此次讲座感触尤深。《春秋》创作于1994年,为孔子诞辰2545周年举办的“千秋颂——吴玉霞琵琶独奏音乐会”而创作,是一首极具影响力的琵琶协奏作品。此曲由著名琵琶演奏家吴玉霞首演,她凭借精湛的技术技巧和深厚的艺术底蕴,将作品中精深的文化内涵与深邃的思想精髓展现得入木三分,达到了“技道合一”的至高境界,使得此曲一经问世,便赢得了业界内外的高度赞誉,被誉为20世纪华人器乐曲的经典之作。讲座中,唐老师播放了吴老师的演奏视频。乐曲气势恢宏,开头便用鼓的齐奏先声夺人,尽情地宣泄着华夏民族的文化精神和生命力量。第二部分的优美抒情、第三部分的欣喜灵动、第四部分的感伤狂喜、以及最后一部分的酣畅淋漓,两位音乐家凭借高超的技艺与深情的演绎,将“大乐与天地同和,大礼与天地同节”的礼乐思想诠释得淋漓尽致,深深触动着每一位观众的心灵。乐曲以古曲《梅花三弄》以及春秋的年代数字为音乐素材,以传统乐器琵琶的独特语言、和西方的协奏曲体裁及作曲技法,深刻地展现出中华传统文化的宽度、广度和厚度,唤起华夏子孙的情感共鸣,和对春秋这一时期社会、文化大气象的回望与感慨。30年的经久不衰,证明了乐曲无论在情感内涵、演奏形式,还是音乐结构及张力上,都是一次成功的创新,更是一次紧扣民族之魂的创新,赋予了传统题材新的时代意义。因为有“根深蒂固”的传统,所以能“华冠参天”。

在著名京剧表演艺术家张建国的讲座《文化视域下的京剧艺术之美》中,老师用讲演穿插的方式,让现场的学员们充分领略了国粹——京剧的艺术魅力。京剧作为综合性艺术的典范,汇聚了中国戏曲的精华,展现了艺术种类的独特创新。此外,她形成自身的“四功”(唱念做打)、“五法”(手眼身法步)、“行当”(生旦净丑)及“流派”(梅、尚、程、荀)。“流派”是建立在个人的艺术风格上的,因此这也是开宗立派者的成功创新。京剧以其独特的美学特征在中国传统文化中独领风骚二百余年。谈及对传统文化的继承与创新时,张老师引用了京剧大师奚啸伯先生的一句话:“继承传统,发扬传统,出新不出奇。”“出新不出奇”,我想这也是张老师的对于发展传统文化的观点,恰与田青老师所说“一些现代音乐只是对理念的冲击,与艺术本身关系不大,只有一个,缺乏传承和发展的内涵”的观点不谋而合,他们所认可的创新应当是具有传统文化精神内核和张力的创新。

当日下午,在讲座《漫谈民族器乐的创作与实践》中,著名作曲家王建民、杨青从音乐作品创作的角度,以其创作作品《古舞》(古琴与钢琴)、《小放牛》(竹笛与乐队)、《苍》(竹笛与乐队)为例,与学员们分享了他们在创作民族器乐作品中的所思所感。他们认为,创作者需拥有深厚的生活底蕴和丰富的民族民间音乐体验,同时融合中国音乐的韵味与西方音乐的精髓,方能创造出独具魅力的音乐语言,从而在传承文化的创作中达成目的性与规律性的和谐统一。杨青老师专门强调他所创作的《苍》,取材自民歌《一塘清水一塘莲》,但已听不出民歌的原音调,他所撷用的是歌曲中的精气神,以民族器乐的品格和内涵传达“中国气派”。讲座结束之时,王老师说道:“传统的是未来的,未来的也是传统的”,深刻阐释了“传统”与“未来”在历史长河中相继相承的辩证发展关系。

五位艺术家以各自专业为出发点,传达出他们关于发展传统文脉的艺术观。众人虽路径各异,却终归于同一目标:艺术的灵魂在于创新,传统音乐需在传承与发展的过程中持续拓展与精炼,而真正的创新,离不开对传统文化的珍视,对中国美学思想的深入探索,以及对中国艺术精神的崇高敬意。

三、以培养“传统——新质人才”为目标

人才是兴国之本、发展之要、强国之基。党的二十大报告强调,深入实施人才强国战略,培养造就大批德才兼备的高素质人才,是国家和民族长远发展大计。这一战略的实施,旨在通过优先发展教育、科技自立自强和人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,为全面建设社会主义现代化国家提供基础性、战略性支撑。深入推进新时代青年人才建设工作,对于确保党和国家事业发展薪火相传、后继有人具有重要的战略意义和现实意义。

刘妮馆长在讲座中提到:“时代需要什么,我们就要成为什么人,这是一种能力的体现。”当代是一个高科技、数字技术、人工智能等飞速发展的时代,习总书记在十九大报告中提出,要“推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”,这句话为今后我国文化建设事业的发展指明了方向,也揭示出传统文化发展中变革与创新的重要性。传统文化是人民大众在千百年历史进程中经过长期实践发展出来的成果,是他们智慧的结晶。故对于当代青年人才而言,首先需要深入了解传统,不失去文化基质的承传、文化养分的汲取,以及文化自信心和自豪感的确立,之后才能有创新性发展的方向。因此,在新质生产力快速发展的今天,我们需要成为“传统”、“新质”文化审美兼备的人才,这也是时代赋予我们的艺术使命。

著名文艺评论家毛时安在讲座《新质审美与民乐发展——以上海民族乐团为例》中,由对四大名著之一《红楼梦》、钢琴家郎朗的演奏及画家林风眠的画的艺术鉴赏展开。毛老师运用批判性思维,深刻剖析了艺术观察中的正反两面,提出了“坚持本体、多元并进”的学术主张,这对当代民乐人才在审美追求与美学建树方面提出了明确要求。

在讲座《从音乐院校到艺术院团——谈民乐人才培养》中,著名二胡演奏家胡志平与作曲家赵东升用对谈的方式,更直接地对当代民乐人才提出了要求。首先,需提升其道德修养及审美水平,想成为“人才”必须先做好“人”。其次,在能力的培养方面分为“显性因素”与“隐性因素”。显性因素涵盖技术技巧的精湛程度及乐曲内涵的精准表达,这些在专业演奏中一目了然;隐性因素则涉及人才的适应能力、专业素养及职业精神,尤其是职业性,体现在视奏能力、舞台风范、团队协作及应急处理等多个层面。这是从实际岗位出发,对人才培养提出的综合性要求,也是新时代人才需必备的社会竞争要素。

作为琵琶教师,笔者认为在新质审美的时代背景下,我们需在成长与教育中展现出民族文化发展的大格局。其一,在教育理念方面,需融入传统与多元文化元素,让民乐学生在学习中接触多元文化背景的音乐与审美,从而拓宽创新民乐作品的思路。同时,重视个性化培养,依据学生差异和兴趣,引导他们在演奏与创作中展现独特风格,避免程式化。其二,在课程设置方面,应加强“创演研”的融合,打通一度创作与二度创作间的壁垒,让演奏专业的学生多掌握作曲理论知识,让作曲专业学生多增强对传统及民族民间音乐的了解。同时,开设跨学科课程,将音乐与文学、历史、哲学等学科相结合,帮助学生更好地理解民乐作品所蕴含的文化内涵和情感意义,提升其艺术修养和审美水平。其三,在实践拓展方面,应多组织各类演出及讲座活动,为新一代民乐人才提供更多交流与舞台实践机会,在不同场合的演出中锻炼他们的心理素质和应变能力。让他们能在观众的反馈中,不断改进和完善自己的表演。其四,在培养理念方面,需强调文化传承与创新的并重。通过学习和演奏经典曲目,深入挖掘传统民乐的精髓,使其在创新过程中保持对传统的敬畏和尊重。同时,鼓励学生结合新质审美,运用现代音乐元素和手法改编传统民乐或创作新作,以培养创新思维和创作能力,促进民乐传承与发展。

通过此次培训,让我深感身为一名民乐专业的演奏者和教育者,必须与中国传统文脉紧密相连,不断拓宽自己的知识边界,肩负起培养与传承的重任。我们需攀登的不仅是艺术之巅,更是文化与精神的高峰。传统文化从来不是一座孤峰,而是一片连绵的山脉。我们应秉承博大包容的艺术观,以执着虔诚之心和兼容并蓄之情,将弘扬发展传统文化视为己任。这是我们每个民乐人需要的精神内核,保护好这个精神之源,才能走好弘扬传统文化的道路,做好守望者。

宗白华先生指出,历史向前进一步,往往伴随着向后一步的探本穷源。此次研修班让笔者深刻认识到:中国音乐在由本土化走向国际化的道路上求新求变的同时,更应紧密联系中国传统文化,紧握民族之魂、华夏之根。传统文化精神是民乐发展的灵魂所在,传统音乐艺术传承与创新相辅相成,而培养兼具传统底蕴与创新能力的人才是推动民乐事业发展的关键。民乐从业者应秉持开放包容的艺术胸怀,以弘扬传统文化为己任,积极推动中国民乐在国际舞台上展现独特魅力,实现国韵新声的代际相承。