“中国博大精深的民乐艺术,历史悠久源远流长,是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着我们民族的精神追求和美学意蕴,更是连接过去与未来的重要纽带。”2024年11月13日至18日在浙江音乐学院举办的首届“中国民乐优秀青年人才培养与推广计划”研修班圆满落下帷幕。首届研修班以“推广与培养”为抓手,为发现更多优秀青年民乐人才的成长提供广阔的平台和丰富的资源,以促进其整体素养与综合能力的全面发展。通过专家讲座、对谈交流、观摩研学使我受益匪浅,在感悟中国民乐文化之精髓与内涵中思考与践行。

为期5天的研修培训,涵盖了诸多推进新时代民乐事业发展的讲座、对谈以及音乐会。学习期间,有研究、有讨论、有反思,每一场讲座都高屋建瓴,每一段光阴都弥足珍贵。具有前瞻性的理念和分享带给我新思考、新启发和新动力。接下来,我将从三个方面分享我的心得体会。

一、 文明演进,再现辉煌

“人生不必苦经营,孔明不成成渊明。”田青老师在开篇讲座《“两个结合”与中国人的音乐》中,阐释了中华传统文化中济世、养心、修身与精英文化和大众文化的结合与重要性。

2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出:“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。”同时在深入总结和把握以往文化建设经验规律的基础上,明确提出“建设中华民族现代文明”的新的文化使命。田青老师在讲座中也提到了这一点,传统文化,是一个民族的梦想,是一个文明的尊严,物质条件不应该成为这个时代的信息茧房,文化资源不应该被我们今天遗忘,更不应该被我们后世子孙遗忘,当今社会,我们更应该重新挖掘这一切,中华民族精神,见证了曾经的兴衰荣辱,一度笑傲东亚,一度被世界所轻,复兴我们的传统文化,当时知来路开前程的国人在当今时代的澎湃宏愿,也是我们振兴文化,树立自信的中兴伟业。音乐就是一个途径,通过音乐的传播和交流,我们可以更好地展现中华文化,增强不同文化之间的尊重。因此,我们应该积极推动音乐文化的创新和发展。第二重要的就是文化自信,一个民族只有有了文化自信才能从内而外的自信。如果一个国家的思想退化了,那这个国家的文化势必会衰败。文化自信是国家兴衰的命脉和民族精神独立的基石,没有文化自信,就不可能实现中华民族的伟大复兴。它能够加强民族的凝聚力,让所有人劲往一处使,推动社会的进步和发展。田青老师还提到了非遗保护,在文化创新方面,我们也应该在未来的日子里携手共进,以更加坚定的步伐迈向建设中华民族现代文明的伟大征程。让我们在传承中创新,在创新中发展,共同书写中华文化新篇章,为构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

中国民族音乐来自民间,来自中国悠久的历史文明进程。因此,国乐之中自然就有文化的底蕴,中国民族音乐的文化属性决定了课程思政不是简单地在课程中加入思想政治的教育,而是重在对中国民族文化的融合,植根于中国民族文化土壤,将音乐中的民族、民间、戏曲、文学、历史等交叉学科内容的优秀育人理念融入对音乐作品的解读之中。音乐演奏教学讲解不是空洞的音符和技巧,而是音乐作品背后传递的文化精神和人文品格。今时今日,中国音乐已经发展了几千年,来同众多优秀文化,在我们这一代人的手中,重现历史的辉煌,我们对文化的祈愿没有变,对将来的祝福没有变,对心中的责任没有变,将中国民族音乐同中国优秀的民族文化相融合,让国乐成为真正代表中国音乐文化精神内涵的文化传承学科。这是作为中国民族音乐教育工作者的责任和使命。中国民族音乐的专业课教学应以对中国文化精神内涵的挖掘和应用贯穿始终,真正达到教书育人的教育目标。

在新媒体时代背景下,民族民间音乐的发展面临着新的机遇与挑战。新媒体不仅为民间音乐的传播提供了便利的渠道,也为其传承与创新带来了新的思路。新媒体技术的应用为民族民间音乐的传播打开了新天地。通过社交媒体、视频平台和音乐流媒体,民族民间音乐能够迅速传播到更广泛的受众群体中。这种“去中心化”传播模式使得传统音乐不再局限于特定的地域和文化背景。传统音乐的表现形式可以通过新媒体灵活调整,以适应当代受众的喜好,使其在保留文化本质的基础上实现新的生机。新媒体时代为民族民间音乐的创作与演绎提供了更多的可能性。音乐人可以利用数字技术进行混音、制作和后期编辑,使传统民间音乐与现代音乐元素相结合,形成独特的融合风格。这种跨界合作不仅拓宽了民族音乐的表现形式,还可以吸引不同文化背景的受众。例如,一些音乐人将民间音乐与电子音乐、流行音乐结合,创作出充满现代感的作品,受到了广泛欢迎。这样的尝试不仅丰富了民族音乐的内涵,也为民间艺术的传播与认知带来了积极的促进作用。

二、 关注哲学意味,珍视感性表达

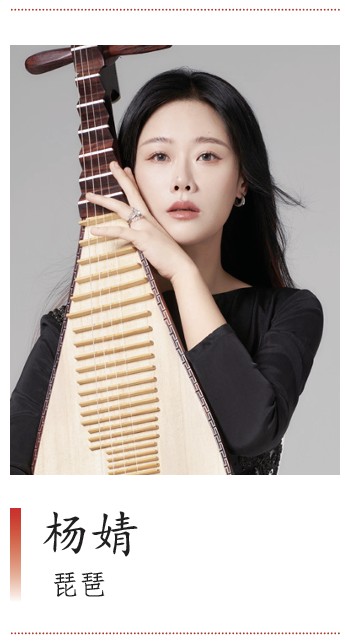

“珠落玉盘之音,刀枪剑戟之鸣。”在吴玉霞老师与唐建平老师的对谈《琵琶“春秋”30载》中,诠释了琵琶协奏曲《春秋》是借鉴儒家音乐思想而创作的作品。其目的是借“春秋”这一题材和儒家音乐上的韵意来抒发对数千年中华悠久文明成就的崇敬、热爱和追溯之情。在文化特性上,选择了礼乐中“大乐与天地同和,大礼与天地同节”的思想。

这个作品最初是为了从文化方面纪念教育家思想家孔子,通过演奏器乐演奏的层面完成的作品,在一些机缘巧合下吴玉霞老师和唐建平老师一起把这个作品完整的呈现出来。礼乐文献中有“大乐与天地同和,大礼与天地同节”的记述,按照有关资料解释,“大乐与天地同和”的意思是,至美的音乐是和天地一样的谐和。三代遗风,玉振金声,聆听弦诵之声,细嗅笔墨台香,夫子又有另外的一种方式永远活在每个民乐人的心中,这样的文化观,为作品创作上以宏大而生动音乐气韵奠定了基础。《乐记》中讲到礼乐的形式是“钟鼓管磬羽干戚”,而对于鼓有格外的重视。事实上,早于礼乐的产生,鼓在我们中国的长期历史的发展进程中一直负载和深深的凝聚民族精神。所以,作品开头和结尾有意地用鼓齐奏,在作品高潮处特别用群鼓强烈的音响来宣泄烘托出音乐主题,音乐张力和音响形态借起伏跌宕的音乐发展,释放了巨大的艺术感染力。在这部作品的艺术思想方面,如何阐述“春秋”成为笔者思考的课题。作为具有极强文化指向性而又具有非常清晰和鲜明的排它性的文化题材,最终选择能够表达中国文化风骨的琴为象征。中国历史文献记载: 琴为声之最清,梅为花之最清,以最清之声写最清之物,宜其有凌霜傲雪之韵。琴境追求空静淡远,梅花象征高洁品格,这是中国文化中道、玄、禅各家各派等,能共同接受和崇爱的。所以作品中引用了中国古琴曲《梅花三弄》,以物言志,显示中国文化的宏大的包容性。在作品的中部,在音乐曲折蜿蜒的多样变幻中,古琴曲《梅花三弄》的主题音调飘然而至,轻轻的泛音与乐队全奏的对话积极阐述了作品的主题思想。

在演奏中,吴玉霞老师和唐建平老师巧妙地将传统与现代相结合,不仅保留了琵琶音乐的古典韵味,还融入了现代音乐的表现手法。此外还提到,琵琶作为一件独奏乐器,它在与乐队抗衡的过程中,展现了极强的音乐张力。例如,通常前四小节是乐队全奏,打击乐器占很大比例,而到最后的高潮部分,大锣的敲击声和滴一声的讲究,都是为了呈现希望展现出来的孔子时代的文化,从那个时期挖掘出的阴层关联,将其作为学术追求。实践是很重要的,每个人的艺术表达都不是一成不变的,随着个人的心境、技术、艺术修养的改变也会发生变化,而艺术表达一个是在舞台上对音乐的强弱快慢的拿捏,一个是个人心境和自我修养,所以总是要通过实践才能提高自己。也提到了创新,通过各种途径知道的知识在最后自己能有自己的理解,形成自己的理论的依据。吴玉霞老师也提到,我们一定要把代表着我们艺术追求的这个时间的最美好的这个阶段抓住,并且能够引领当代年轻人的这样的风范。

三、注重艺术性和美学意蕴,避免狭隘化

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”在毛时安老师的讲座《新质审美与民乐发展——以上海民族乐团为例》中,引发了我对新时代审美与美学意蕴应该如何发展的思考。

毛时安老师说,首先,为天地立心,坚定信念;其次,为生民立命,解决人民的名与利的问题;第三,为往圣继绝学,传承和发扬古代的学问;第四,为万世开太平,开创一个和平的世界。众所周知,艺术家在追求艺术的道路上面临诸多挑战,其中最大的挑战之一便是“赤子之心”。一个真正的艺术家必须在艺术创作中保持纯真,真实地表达自己的情感,才能被读者或是听众接受。注重观察和细节,我们的艺术如何面对现实,例如《十面埋伏》,作品反映了百家思想,所展现的正是我们民族音乐最擅长的,也是习近平总书记所强调的中华美学传统和中华美学精神中的核心要素。思想深度是一部作品的灵魂,而现在的作品中时常缺乏思想深度。谈到文化带给人的影响和作用,儒家认为:“移风易俗,莫善于乐。”儒家经典《礼记·乐记》曾写道:“乐在宗庙之中,君臣上下同听之,则莫不和敬;在族长乡里之中,长幼同听之,则莫不和顺;在闺门之内,父子兄弟同听之,则莫不和亲。”“是故先王之政乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶,而返人道之正。”其对音乐的主要观点认为,音乐与政治、社会、伦理、礼仪、好恶等都有密切的关系,是教化人的一种重要方式。古希腊哲学家柏拉图也认为音乐可以影响人的道德伦理。他指出:“音乐训练心智,而体育则磨练体质,两者必须保持一种平衡的关系。”

以戏曲为例,在我国民族歌剧长达七十余年的创演实践中,以郭兰英、王玉珍、万馥香等人为代表的历代歌剧表演艺术家,坚持以人民为中心的艺术导向,在向戏曲学习、向西方歌剧学习的基础上,历史地形成了“声情并茂”“唱演俱佳”“形神兼备”“虚实融合”四大美学特色。从而在世界歌剧表演艺术史上,为建构独具中国特色和中国优势的民族歌剧表演美学框架作出了卓越贡献。居教授针对中国歌剧的美学特征,以及怎样使国家歌剧表演艺术能够在国际舞台上与世界著名声乐学派并驾齐驱,全面研究了当前国家歌剧表演艺术的不足和改进措施。中国民族歌剧表演艺术,在继承我国戏曲、借鉴西方戏剧(包括歌剧和话剧)的表演艺术并将两者融会贯通于一炉,创造出了自己独具中国特色的民族歌剧表演艺术。它的四大美学特征,就体现在下面这“四个统一”上:其一是声与情的统一,故以“声情并茂”名之;其二是唱与演的统一,故以“唱演俱佳”名之;其三是形与神的统一,故以“形神兼备”名之;其四是虚与实的统一,故以“虚实融合”名之。在声与情的统一中,居教授认为中国民族歌剧表演艺术具有“声情并茂”的特征,人但很难达到“声韵互融”的境界,而这难以达到的境界就是民族歌剧表演艺术的独有魅力之所在。中国民族歌剧的音乐创作和表演艺术都与我国传统戏曲密切相关,而中国戏曲的表演艺术注重“四功五法”,这使得中国民族歌剧表演艺术在“唱演并举”的同时增添了另一特征,也就是“白”,即为一种说白和对话。纵观我国历代歌剧表演艺术家的表演生涯能够发现,艺术家们要么有着戏曲的功底,要么就是学习传统戏曲的“四功五法”,将中西方的唱演技巧融会贯通方能做到“唱演俱佳”。“形似”与“神似”以及“形神兼备”,逐渐形成我国文艺理论的重要范畴和审美标准,也是我国民族歌剧表演艺术坚持的审美标准和美学原则。

正如艾略特在论述欧洲国家文化关系时提到的:“在文化领域里专横是行不通的,如果希望某一文化是不朽的,那就必须使这一文化去同其他文化进行交流。”此种见解在学科发展中依然可行。回望中国音乐美学学科的建立与发展无疑是在学术交流交汇中逐渐趋向自我完善的。此次研讨会主要聚焦于音乐美学研究中的话题进行研讨,与会专家们在学术交流中正视学科自身发展的成果与问题,兼顾不同视域下所指向的一些共时性话题,这不仅符合学科的发展规律,同时也实现了音乐美学的学科自洽。

“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。”在“推广与培养”为抓手的研修班中,各教师与专家们对民乐事业的推进进行研讨。研修是一座桥,渡老师们过时代的桥,信息的桥,连接现在与未来的桥。”这座桥搭建起了民乐人的交流平台,使我们的整体素养与综合能力全面发展。

“学如弓弩,才如箭镞,识以领之,方能中鹄。”本次研修活动,为我们传递了“立身以立学为先,立学以读书为本”的理念,让我们引发了思考。在今后的育人之路上,我将用于探索、敢于创新,以笃学之功求真,以勤勉之风于教,以敬畏之心律己。把学习到的新理念、新要求、新方法融入到实践中,坚持对中国民乐的热爱与追求,用自强不息的奋斗精神展现新时代民乐人的精神风貌,为传承和发扬中华优秀传统文化,推动中国民乐艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。