内容提要:宁波天一阁博物院藏《琵琶谱》一种,系稿本,署名盛昆亭作。该谱保存完好,录有六十余首乐曲。尤其可贵的是,书首有“总论”“凡例”“总诀”“总法”“手法”等三十余篇,涉及记谱法、琵琶技法、宫调及相关的演奏理论。文章初步考证了该乐谱的编写年代及作者生平,并在此基础上将该乐谱与华秋萍《琵琶谱》进行对比,以呈现其中的乐学理论,并彰显其历史价值。

关键词:传统乐谱;琵琶谱;盛炳灼;华秋萍谱;天一阁藏谱

作者简介:孙可臻(1990—)女,博士,浙江音乐学院音乐学系讲师,浙江音乐学院长三角音乐历史与文化研究中心特约研究员(杭州,310024)。

项目基金:本文为2023年度浙江音乐学院教学改革项目“《中国古代音乐文献导读》课程的探索与实践”(项目编号:G001A3032312)的阶段性研究成果。

浙江宁波天一阁博物院藏有《琵琶谱》一种。该谱不分卷,线装书,褐色书皮,书凡94叶[1]。(见图1)天一阁编为“善2565”。据天一阁古籍检索系统,该书系稿本,由盛昆亭、盛登云参订。

图1 《琵琶谱》封面[2]

本文将介绍这本琵琶谱的主要内容,考证其成书年代与作者生平,并在此基础上将这本琵琶谱与华秋萍谱进行对比研究。

一、宁波天一阁藏《琵琶谱》基本内容概览

谱首有“总论”篇,谱末有跋,乐谱除辑录琵琶曲之外,另有一些乐论内容。

谱首“总论”开篇云“杭城旧有琵琶谱八大套,其《沉睡调》《五明马》《四不应》俗呼为‘飞琵琶’,此三大套失传已久,今所存者惟《将军令》《霸王卸甲》《海青拏鹤》《月儿高》《普唵咒》,此五套而已”云云,末署“慈水绚林盛昆亭识”。谱末有跋一篇,其中提到“乃今世之所弹者率多新声而古调实所罕闻,令人听之而不知其趣之所在也。余习江浙两省所行数十套编为一集,指法节奏皆得名师亲授,其中法则款式俱系余师汝舟王先生所传,更与侄登云细加参订,付诸梨枣,愿同好者一鉴之”,末署“昆亭跋”。(见图2)“总论”和序末跋文,为这本琵琶谱的时空定位提供了重要的信息:该谱编者为盛昆亭,其师为“汝舟王先生”,其侄盛登云一同参订;盛昆亭自署是慈水人,另提及“杭城”“江浙两省”等,可见该琵琶谱(后文称为“盛谱”)的整理着眼于江浙地区。

图2 《琵琶谱》“总论”篇

目前已知最早提出琵琶派别的是华秋萍编定于1819年出版的《琵琶谱》(后文称为“华谱”),其“凡例”提到:“南北两派,曲虽有异,其法则一,故会集之合成一谱。”[3]后于1895年出版的李芳园琵琶谱(后文称为“李谱”),题为“南北派大曲琵琶新谱”。[4]“盛谱”虽未直言为南派琵琶谱,但其论述“轮”这个指法时亦提到“北派”,并说北派“轮”的弹法与其谱中所述不同。这说明当时的琵琶音乐确实有南北流派之分。从盛谱的信息来看,应属南派传谱。

乐论含:凡例[5];“总诀”;“总法”;“注解”;右手图式、左手图式;“手法”;“抱式”;“管品”;“管相”;“按法”;“托法”;“挂法”;“修法”;“定品”;“用弦”;“用甲”;琵琶“正面图式”“反背图式”;“琵琶周身名件”;“琵琶有三等”;“弦有二变”;“弹有四宜”;“身有五忌”;“八要”;“八病”;“八疵”;“十善”;“十欲”;“十戒”。

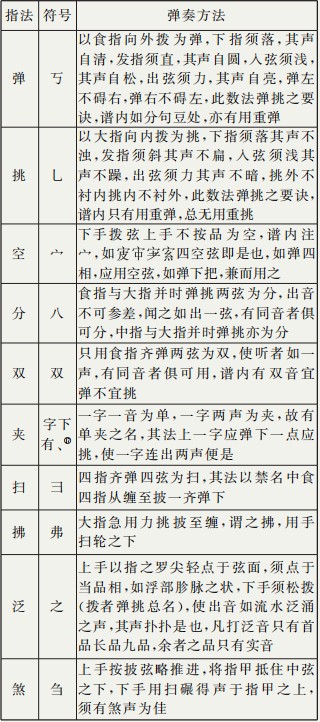

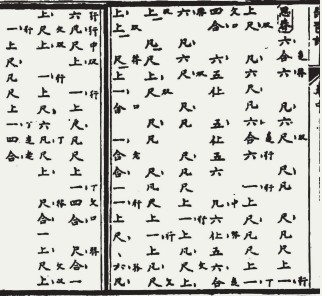

凡例八条,内容比较零散:述琵琶学习需名师传授;学小套需先慢后快;工尺谱字弹奏时可增减,但板数不可改变;琵琶谱需分明轮指、碾指;夹弹一字出两声,谱内不实写;实板与闪板的记号与特点;小套68板分三段;小套学习顺序等。“总诀”提及:琵琶有不同的“和诀”,即调弦法;琵琶有四弦四相十品;弹、挑、轮、碾、钩、打等指法的运用规则等。“总法”,为各指法的弹奏口诀,如“食指拨出曰弹”“大指拨进曰挑”“五指轮流曰轮”等。“注解”,释“相”“品”“四弦”。右手图式,释五指名目的来由,左手图式,述用指规则。其后为“手法”,录有“弹”“挑”等36条指法(见图3)。其后“抱式”“管品”“管相”“按法”“托法”等篇,述持琵琶、弹弦、按弦的姿势与手型。“挂法”“修法”“定品”“用弦”“用甲”“正面图式”“反背图式”“琵琶周身名件”“琵琶有三等”等篇,述琵琶的形制、制作与养护。“弦有二变”“弹有四宜”“身有五忌”“八要”“八病”“八疵”“十善”“十欲”“十戒”述基本技术要领。

图3 《琵琶谱》“手法”篇第七叶

为乐曲目录,题为“小套总目”,实际含小套、中套、大套。小套乐曲前有“小套总批”,叙小套乐曲演奏的要领;“本调和诀”,叙琵琶本调的定弦方式;“琵琶本调图式”“工尺字样”,叙谱中以工尺谱字记音的方式。大套各曲均有题记和“和调”,“和调”叙述定弦法。

乐谱所用纸张的版心下侧记有“成兴号”字样。谱中至少有两种笔迹:“手法”篇“虚音”一条,明显与一般字迹不同。谱中有朱笔点读、修改痕迹,其中以朱笔三角表删减;在原以空格示句读的基础上再行修订,以朱笔“、”示句读。

二、基于家谱材料的作者生平与成书年代考

前文已提到,这本琵琶谱自署慈水盛昆亭,并提到其侄登云一同参订,除此之外,未有更多时空信息。所幸尚有《慈镇盛氏七修宗谱》[6]存世,正是浙江慈水、镇海两地盛氏家族的族谱。家谱中有世略,略记两人生平。

盛昆亭,名盛炳灼,“昆亭”为号,“绚林”为字。“炳灼,字绚林,号昆亭,植羲三子,国学生,布政司理问,加二级,例授奉直大夫,生嘉庆五年庚申十一月二十一日,卒咸丰二年壬子五月二十九日。娶张氏,例封宜人,生嘉庆六年辛酉十月十五日,卒咸丰二年壬子正月初十日。葬郎官坪,子一在康。”[7]

盛炳灼在谱末跋文中提到其侄盛登云,是其堂兄盛炳修之子,名盛在瀛,字登云。“在瀛,字登云,号舸人,炳修长子,慈邑庠生,生嘉庆十四年己巳五月十五日,卒道光二十二年壬寅八月初一日。娶陈氏,生嘉庆二十一年丙子三月十四日,卒光绪十六年庚寅十二月十九日,葬下河吴姓宗祠,后无嗣。”[8]

由于“盛谱”系稿本,且谱中有两种笔迹,所以其写订的时间范围系于盛在瀛的生卒年:其上限是嘉庆十四年(1809年),下限则是道光二十二年(1842年)。虽然这一上限时间早于“华谱”刊印的时间1819年,但是“盛谱”应晚于“华谱”出现——因为按照常理,两人年少时尚无能力编订乐谱,而1819年的盛炳灼19岁,盛在瀛仅10岁。不过其时间下限决定了“盛谱”早于“李谱”至少50年。

“世略”不但为确定“盛谱”的时空信息提供了重要的依凭,还为我们窥见盛炳灼和盛在瀛的人生轨迹提供了线索。盛炳灼有“国学生”[9]的身份。其官职是“布政司理问”,属清代地方官吏,从六品,掌推勘刑名。[10]《清史稿·职官三(外官)》载:“承宣布政使司布政使,省各一人,从二品,其属……理问所理问,从六品……理问掌推勘刑名。”[11]“奉直大夫”则是从五品散官,是一种称号,没有实权,例授指由吏部按照常例授予称号。其妻所封“宜人”,则是命妇的品级,视其夫之品级而定,与五品对应的就是“宜人”。[12]而据“世略”,盛在瀛只活了33岁,有妻陈氏,无子。这与家谱“节孝姓氏一览表”之“二十八世”中“陈氏(在瀛元配)”一条相印证。[13]不过在《慈溪县志》(清光绪二十五年刻本)“列女传”中有“盛在瀛妻陆氏”一条,与家谱记载有出入,其中缘由暂不详证。[14]

然而,除“世略”之外,家谱并无更多对他们生平的记载,所以仍留有很多疑问。不过通过披览盛氏家谱,能够勾勒出盛炳灼的家族世系和背景,即他出生于浙江慈水较有实力的商贾之家。这为以后更加立体、深入地了解盛炳灼的人生提供了可能。

三、“盛谱”与“华谱”的对比研究

通过上文的考证,能够确定“盛谱”基本的时空范围:其编写时间应比“华谱”稍晚,但早于“李谱”;从炳灼的家世和谱中的一些叙述来看,应为南派传谱。由于和“华谱”编成的时间相差不远,所以本文将“盛谱”与“华谱”进行对比研究,包括指法、记谱法、乐曲等三个方面。[15]

(一)指法对比

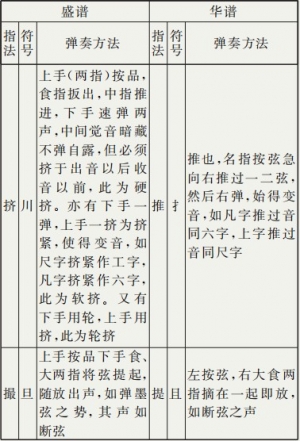

对于琵琶谱来说,指法的辑录至关重要。虽然盛谱在实际的乐曲书写中,对指法的标记较为简略,但在“手法”篇中录有36条指法,比华谱丰富。现将这些指法与华谱作对比。

1.名称和弹法相同的指法有:弹、挑、空、分、双、夹、扫、拂、泛、煞。相比较,两谱偶有记谱法的差别,且盛谱对弹法的描述更加详细。

本文列出盛谱的指法符号及弹奏方法,以备参考(见表1)。

表1 盛谱中与华谱名称、弹法相同的指法表

这里比较特殊的是,盛谱将一般称“子弦”的这条弦称为“披弦”,并提到以表示空子弦,但是在盛谱的实际书写中,仍以“字”示空子弦。

2.名称相同,弹法有差异的指法有:轮、扣、勾、打、摭、擞(见表2)。

表2 盛谱、华谱名称相同、弹法有异的指法对照表

关于“轮”这一指法:华谱描述为“以禁、名、中、食次第弹下”,并提到“浙派以食中名禁次第弹下”;盛谱则描述为“以食、中、名、禁四指次第弹出”,并提到“少俗有反轮,此为北派非”。两者对照进一步说明当时南北派在“轮”这一指法上的确有所差异。

其他指法差异如下:“擞”,弹奏方式相同,但用指不同;“勾”,均为食指向内,但华谱认为大指向外亦为“勾”;“打”,区别较大,盛谱为右手大指指法,华谱为左手名指的指法,华谱的“打”与盛谱的“忽”相似,详见下文;“摭”,两谱用指相同,区别在大指的演奏方式上,盛谱以大指“打”,华谱以大指“勾”;“扣”,区别较大,华谱为双音,而盛谱则是在谱字书写的音高上增衍了一个由空弦弹奏出的乐音。

3.名称不同,弹法相同或相似的指法有:挤、推;撮、提;吟、吟猱;挖、带;忽、打(见表3)。

表3 盛谱、华谱名称不同、弹法相似的指法对照表

这五对指法虽然名称不同,但是从其描述看,弹法比较相似。

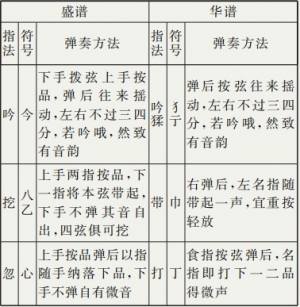

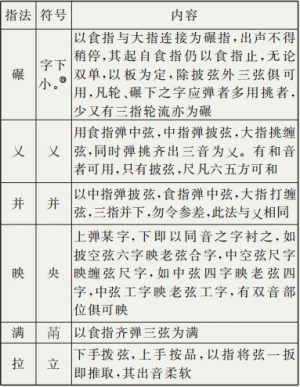

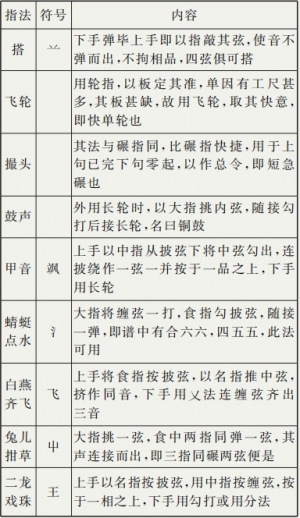

4.盛谱另有一些指法是华谱所没有的,包括:碾、、映、并、满、拉、搭、飞轮、撮头、鼓声、甲音、蜻蜓点水、白燕齐飞、兔儿拑草、二龙戏珠等。其中飞轮、撮头、鼓声三个指法未写符号(见表4)。

表4 盛谱特殊指法表

其中“鼓声”(又称“铜鼓”)这一指法,在华谱中虽未录于指法篇,但在《将军令》中有所说明,盛谱亦有说明。盛谱云“大指挑空老弦曰铜,打空缠弦曰对”;华谱则称“大指挑空老弦曰铜,勾空缠弦曰兜”。

“碾”这一指法与“轮”有相似性,盛谱在“凡例”中提到应“分明轮指、碾指”,因为两者“意虽相同,其法迥然各别”,而“今大概谱中将轮碾二法浑浊不分”。盛谱确实对这两个指法进行了区分:乐曲中详注轮、碾,用不同的符号书写;另在“总诀”提到,“凡用轮指,只在披弦,如有碾指,总在中、老、缠弦”。

(二)记谱法对比

两份乐谱都属工尺谱,所书写的音乐内容包括工尺[20]、板位、指法、句读、速度、结构、体裁等。其中两谱指法符号的异同见上文;结构、体裁、速度以文字书写。下文主要比较两谱书写工尺、板位、句读的异同。

1.板位

在板位方面,两谱均记板不记眼。两谱记实板和腰板的符号相同,实板为“丶”,腰板为“▔”,但称谓不同。盛谱称“实板”“闪板”,华谱称“直板”“侧板”。

2.句读

两谱都以空格表示句读。以空格表句读在其他传统乐谱中亦有所见,而两谱本身也能自证。盛谱在《将军令》“青龙出水”段末记“此段弹毕,以第四句工字盘起,重一遍弹至乙字以下,每板打鼓,名曰出鼓,后复接尾声”,如果空格为句读,此段第四句首音确为“工”,可证。华谱则于“青龙出水”段末记“番接本段第二句至第三句末,五字以下每板打鼓,名曰撤鼓”,同样,如果空格为句读,盛谱这段第四句首字为“五”,可证。从两谱的书写来看,非常重视对句读的记录,一个鲜明的表现是,即使一句的结束正好是一行的结束,亦会在新行首将空格留出。盛谱甚至在已用空格表句读的情况下又以朱笔点读。

在盛谱零星的描述中得以窥见琵琶谱之所以重视句读的原因。盛谱在“总诀”和“手法”篇中介绍基本指法“弹”“挑”时体现出四个法则:“每句必以弹起亦以弹止”“中间一弹一挑”“如分句读处亦有用重弹”“只有用重弹,总无用重挑”。另外介绍指法“撮头”时提到其用于上句结束,下句即将开始之时。可见,琵琶谱之所以重视句读记写,起码有一个原因是一些指法的选用与句读有关。

3.工尺

两谱都以工尺谱字记音。众所周知,当工尺谱的基本谱字不能覆盖全部音区时,一般会在基本谱字旁加亻表示高八度乐音,以末笔下撇的方式表示低八度乐音。清代四相十品琵琶的音区将近三个八度,以工尺谱字记写时也需解决区分八度的问题,更重要的是,以工尺谱字记写琵琶乐曲还需解决异位同音的问题。通过阅读两份乐谱发现,盛谱和华谱在解决上述两种问题时确实存在一定的规律。

首先,盛谱有“工尺字样”一篇,云“丝竹之中本音有七,惟琵琶中工尺分高平低三等,字旁有亻者为高,无亻者为平,字旁有记号者为低,虽分高低,亦有通用,如六合通用,五四通用,仩上通用,余者仿此,习者须会意其体”。其后则列有“高”“平”“低”三条谱字。“高”一条写“六五乙仩伬仜亻凡”,“低”“平”两条皆写“合四一上尺工凡”,其中“低”一条下以小字记“谱内字旁有记号”。这里需要对“记号”作出说明,“盛谱”在“注解”篇中提到“四弦名披、中、老、缠,谱内记号作‘子’‘中’‘耂’‘糹’……其不注之字系披、中两弦正位工尺,惟老缠两弦零有记号”,与“工尺字样”中“字旁有记号者为低”相印证,表示当某谱字需弹奏老、缠弦的音位时,谱字旁会有标记,因为相对子、中两弦,琵琶的老弦、缠弦音区更低。通过观察盛谱的乐音书写,发现“高”“平”“低”三条记录其实反映了用工尺谱字记写琵琶乐音的一般原则,虽然华谱并无相关说明,但是也存在这一原则,即以“合”开头的七个谱字记低音区和中音区,以“六”打头的七个谱字记高音区。

显而易见,这样一个基本原则在记录琵琶乐曲时有两个问题:有一些音位相差八度,但谱字相同;存在异位同音的情况。所以这个一般原则需要调整。通过观察,本文认为两谱解决这两个问题的核心思路是赋予工尺谱一定的指位意义。虽有相异之处,但基本方式相同:其一,在谱字旁另记指位;其二,有一些音位用比其原本乐音高八度的谱字来指代;其三,视情况而通用原本相差八度的谱字。此外,两谱还有一些未在谱中说明的写法:其一,“双轮”“长轮”者在一个谱字旁以多个实板记板,两谱都有这样的情况;其二,华谱有时在谱字后写“丶”,经与盛谱对照,应表示该谱字重复一遍。[22]此外,盛谱尚有小字号工尺,盛谱称为“虚音”,据“手法”篇“虚音”一条所说,“挖”“搭”“擞”“忽”“飞轮”“撮豆”“带腔”“侧腔”都用小字号工尺,但由于盛谱未详细标注指法,所以用小字之处表何意尚不明。

(三)乐曲曲目对比

华谱分上中下三卷。上卷题“直隶王君锡传谱”,分文板、武板、大曲、杂板。中卷题“浙江陈牧夫传谱”,分“文板”“武板”“杂板”“随手板”。下卷亦题“浙江陈牧夫传谱”,含大曲五首。由此可见,华谱分卷的依据是南北流派与体裁之分。盛谱分小套、中套、大套,其中小套又含文板、武板、随手板、杂板,则是按结构与体裁分章的。[23]

因为华谱中卷、下卷为浙江陈牧夫传谱,所以下文主要将盛谱的乐曲与华谱中、下卷的乐曲进行对比。

1.小套

盛谱小套与华谱中卷在乐曲及其分类上有极大的相似性。

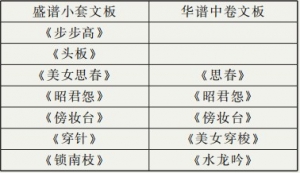

文板曲目对比,见表5[24]。

表5 盛谱、华谱文板乐曲对照表

通过对比,有以下三个现象:

第一,盛谱和华谱的曲目基本对应,但盛谱多出了《头板》和《步步高》。其中《头板》是盛谱特有的乐曲,盛谱提到,一般大套演奏时有引子,而小套也可以连起来作大套演奏,这时则需要《头板》作引子。《头板》曲末记“凡与丝弦相对,自弹大套必有引子,出音自然齐集,如对小板二十(余)套,亦作一大套,必得先弹头板一则,以作引子,后接小套方可齐集”。而《步步高》在华谱见于中卷武板,盛谱提到《步步高》是琵琶学习的启蒙乐曲,所以作为首曲,《步步高》曲末记“此套名《步步高》,如书法‘上’‘大’‘人’,算法‘一上一’是也,因其中句读清理,手法简略,弹挑极准,并无闪板,初学起手必习此套,且一字不可增减,待全套习熟之后,方学别套,此系学之要套,故零附于前”。

第二,盛谱和华谱有一些乐曲异名同曲:盛谱《美女思春》与华谱《思春》;盛谱《穿针》与华谱《美女穿梭》;盛谱《银河哭龙》与华谱《金鳌哭鱼》;盛谱《是弹非弹》与华谱《似弹非弹》;盛谱《百鸟朝凰》与华谱《百鸟朝王》。

第三,盛谱和华谱乐曲的次序有极大的相似性。据盛谱解释,小套乐曲演奏本来就要按照一定的次序,不可颠倒,“小套总批”说“……至于接法,总以序次而不可颠倒而接,或内有数套不熟者,不妨越过,以下仍归序次而接”。这一点也与盛谱在《头板》曲末提到的小套各曲可联成大套相印证,因为要联结成套必然有一定的次序。

陈泽民先生曾经提出,从晚清的琵琶谱来看,各种小套乐曲已经初步形成了类似联奏的曲体,而李芳园则在1895年刊印的《南北派大曲琵琶新谱》当中明确将性格将近的小曲连缀成套曲,并冠以总标题,如《阳春古曲》《塞上曲》《青莲乐府》。[25]盛谱则印证了这一说法,即在李芳园之前,在琵琶的演奏中确实已经形成了小套各曲联缀成套的实践。

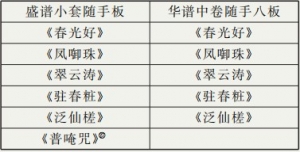

武板曲目对比,见表6。

表6 盛谱、华谱武板乐曲对照表

经过比较,有以下现象。第一,异名同曲有:盛《泛扬州》华《范阳州》;盛《纶京板》华《轮京》;盛《老京板》华《老京》;盛《肆字板》华《四字》。第二,盛谱比华谱录有更多乐曲,含《楼梯档》《凤求凰》《梵老板》《双飞燕》《十二红》《闹鹌鹑》《春语》《十样景》《紧中慢》等乐曲,其中《双飞燕》在华谱属“杂板”,《凤求凰》在华谱属上卷“文板”,《紧中慢》属上卷“武板”。第三,两谱乐曲次序依然有一定的相似性。

随手板曲目对比,见表7。

表7 盛谱、华谱随手板乐曲对照表

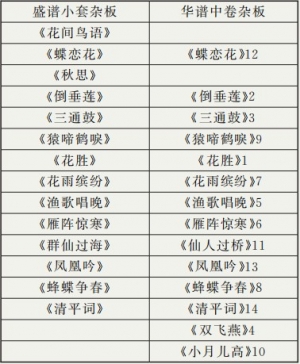

杂板曲目对比,见表8。

表8 盛谱、华谱杂板乐曲对照表

盛、华两谱比较可知,两谱杂板均录有14首乐曲,但曲目其实略有差异:盛谱《花间鸟语》《秋思》两曲华谱未录,华谱的《小月儿高》《双飞燕》盛谱亦无。

2.大套

盛谱大套含《将军令》《霸王卸甲》《海青拏鹤》《月儿高》《大普唵咒》(谱内题为《普唵咒》)五曲,与华谱下卷大套所录乐曲同。

3.中套

盛谱中套目录中列出《小普唵咒》《平沙落雁》两曲,另“随手板”最末录有《普唵咒》(题下记“江南中套”),未题于目录。其中《小普唵咒》一曲是盛谱特有的,另外两首则亦见于华谱上卷中。

(四)乐曲音乐形态对比

虽然中国传统乐谱书写本身不能完整记录音乐的全貌,但是书写的凝固性与音乐表演的流动性相反,本身也体现了一定的乐学价值。而琵琶传谱能够体现流派风格,这也是学界的共识。基于此,本文对两种乐谱所录乐曲进行文本的比较。通过阅读,本文认为两谱共有的乐曲可以在调弦法、结构(板数与段数)、板位、工尺、指法、句读、把位等方面展开比较。

1.小套

两谱小套乐曲在板数和调弦法上相同。

结构方面,盛谱凡例中提到小套为六十八板,而盛谱小套各曲确实均为68板,华谱多为68板。[28]关于琵琶小曲为68板已为学界所知。但是除板数以外,盛谱在凡例中还提到小套乐曲的分段及各段落音:“凡小套中工尺之字数多寡不一,至于板排定六十八板之数,其工尺左旁有└者名‘三关’,‘头关’计十六板,定用合字收尾,‘中关’计念八板[29],或尺上合三字俱用,‘下关’计念四板,亦有合字收。稍然亦有‘下关’念八板,‘中关’念四板无疑。”经查对,盛谱小套中所录各乐曲大多分16板、28板、24板,只有《锁南枝》《倒垂莲》《猿啼鹤唳》三首乐曲分16板、24板、28板。另外,谱中所录大部分乐曲符合盛谱所提到的落音规律,有少数几首乐曲不符合:《傍妆台》《水龙吟》《艳阳天》《老京板》《群仙过海》等第二段落音不符合规律;《绊马索》《花间鸟语》《秋思》等则三段落音皆不符合规律,应该与移调记谱有关。

调弦法方面,两谱小曲所用调弦法相同:华谱称正调;盛谱称“本调”,并提到“本调可合笙笛中小工调”。

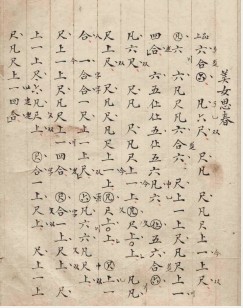

两谱小套乐曲在工尺、指法、板位、句读、把位等方面偶有区别,其规律尚需进一步系统总结,兹以《美女思春》(见谱例1,华谱称《思春》)来稍作说明。

谱例1 盛谱《美女思春》

谱例2 华谱《思春》[30]

盛谱《美女思春》与华谱《思春》工尺(见谱例2)的基本面貌相同,偶有微小的差异:第10板,盛谱为“六凡尺凡”,华谱为“尺凡”;第13板、43板、49板、57板、65板,盛谱为“尺上一上”,华谱为“一上”;第17板,盛谱为“六五仩仩”,华谱为“六五仩”;第32板,盛谱为“尺”,华谱为“上尺”;第47板,盛谱为“六凡尺”,华谱为“凡尺”。

指法方面,两谱的区别见表9[31]。

表9 盛谱《美女思春》与华谱《思春》指法差异对照表

从整体上看,盛谱大部分乐曲只标记了“轮”“碾”“夹”等指法(但《美女思春》一曲更加详细),华谱则主要使用“双”“吟猱”“轮”“扣”“擞”等指法。盛谱在指法安排上至少体现出不同于华谱的两个特点:区别“轮”“碾”,这也与盛谱在“凡例”中所说“分清轮指、碾指”相合,华谱则未辑录这一指法;盛谱多用“夹”,华谱则鲜用这一指法。《美女思春》一曲也体现出这两个特点,除此之外,在这一曲中还体现出盛谱更多地使用“挤”。

板位方面偶有差异:第31板、39板,盛谱为正板,华谱为腰板。

句读方面,整体来看盛谱有22句,华谱则有23句,具体的不同则有三处:第9-12板,盛谱分两句,华谱为一句;第17-22板,盛谱分两句,华谱分三句;第33-40板,盛谱分两句,华谱分三句。

把位方面亦偶有差异,如第41板,两谱工尺均为“一合”,但盛谱在“合”旁记“字”,表明用空子弦,华谱在“合”旁记“老”,表明用老弦一品,这两个音位音高相同,但把位不同。

2.大套

(1)调弦法

调弦法方面,盛谱在每首大曲前有“和调”述及该曲的调弦法,华谱则用图式表示。

盛谱《将军令》“和调”称“先以本调披、缠两弦作主,后将中弦揭高同音,三弦共作尺字,然后老弦放极低,与缠弦首品同音,作低四字,此调系两弦并音,下手应两弦并轮,上手应两弦并按,其下相反作合字,首品作四字,长品作尺字,九品作五字,十品本应乙字,今挤紧作仩字,用此调合笙、笛中正工调是也”。华谱《将军令》图式则题为“正宫变调图式”。经比对,这两个调弦法其实相同。陈泽民先生曾经提出,华谱《将军令》中的“仩”,已经超过了四相十品琵琶的音域[32],从盛谱的描述来看,可通过“挤”这个指法在子弦十品勉强取得。

盛谱《霸王卸甲》“和调”称“先将本调披中缠三弦作主,工尺亦照本调,后将老弦放低与中弦首品四字同音,此调对笙笛仍合小工调”。华谱于谱前有图式题为“正宫变调图式”,经比对两者调弦法相同。

盛谱《海青拏鹤》“和调”称“弹此调套者与本调同,其和诀详注本调下不复细读”。华谱的《海青拏鹤》则与《霸王卸甲》同调弦法,所以两谱为不同的调弦法。

盛谱《月儿高》“和调”称“先将本调和好,以反作尺字调,弹之即同,同低一调便是,其披弦反作四字,中弦反作工字,老弦反作尺字,缠弦反作四字,此调即笙笛中尺字调是也”,即延续正调调弦法,但反作“尺字调”用。华谱在《月儿高》前记“六调图式”,经对比调弦法同。

华谱《普唵咒》前图式题为“正宫转调图式”,图式为正调图式,但旁记“尾声空子弦放低二字和作工字”。盛谱“和调”称:“是以本调披中老三弦作主,后将缠弦放低与老弦下相凡字同音,以反作正工调弹之,披弦反作尺字,中弦反作四字,老弦反作合字,缠弦反作上字。此谱因多用泛音,故将缠弦放低反调而弹,七音之中,泛音俱全,此调对笙笛暗合着正工调。”经对比两谱所载的调弦法不同。然而,盛谱这一调弦法反而与华谱上卷所录《普唵咒》前题为“尺调图式”的调弦法相同。

总的来说,盛华两谱大套乐曲的调弦法首先在名称上不同(见表10)。

表10 盛谱、华谱大套乐曲调弦法对照表

有关华谱调弦法的命名体系,陈泽民已做过研究和考证,认为其是以小工调为首席调,但将其称为“正宫调”并以之为中心的命名体系。盛谱亦以小工调为首席调,不过从其叙述来看,存在两种命名体系[33],即一面以“本调”及在本调基础上的变化描述调弦法,一面描述其调门,即“小工调”“正工调”“尺字调”等。

从调弦法的实质来看,则有三种情况:其一,两谱《将军令》《霸王卸甲》《月儿高》的调弦法与调门均相同,此外盛谱大套《普唵咒》与华谱上卷《普唵咒》的调弦法与调门均相同,不过两曲的结构完全不同;其二,两谱《海青拏鹤》虽调弦法不同,但调门相同,均合小工调;其三,两谱《普唵咒》调弦法不同,调门亦不同,盛谱为正工调,而华谱为小工调(其尾声将子弦放低小三度是为了要在子弦上取得工字的泛音,故称转调)[34]。

另外,值得注意的是,虽然盛谱与华谱大曲《普唵咒》调弦法与调门不同,但是其工尺的面貌基本相同,可见在同样一个传谱下所形成的不同版本,也可以存在调门的差异。

(2)结构

从结构上讲,盛谱和华谱所录《将军令》皆为十段,除了第十段华谱记为“得胜回营”,盛谱记为“尾声”外,其余各段名称相同,规模亦相当。

两谱《霸王卸甲》的段数与各段名称有所不同(见表11)。

表11 盛谱、华谱《霸王卸甲》结构对照表

从形式上看,盛谱《霸王卸甲》比华谱《霸王卸甲》多出两段,但规模其实相差不大:经比照,华谱在第8段“五段”后需重复,对应盛谱第9段“快活三”;盛谱第10段“细吹”、第11段“太平歌”,实际对应华谱第9段“小吹”。另外,盛谱第12段“甲音”、第13段“甲叶声”,对应华谱第10段“七段”、第11段“八段”,但分段处有所区别:盛谱第12段的第1-4句,对应华谱第9段的末尾;盛谱第12段5-9句并整段重复(段末记“重一遍”),对应华谱第10段并第11段的第1-5句;盛谱的第13段,对应华谱第11段的末尾。

两谱《海青拏鹤》均有十八段,各段名称相同。但在“掠草”和“平沙”的分段处有所差别:华谱“掠草”并“平沙”的1-68板对应盛谱的“掠草”,而华谱“平沙”中68板以后的内容对应盛谱中的“平沙”。

两谱《月儿高》的段数不同,盛谱11段,华谱10段。其段名偶有差异,列表12如下。

表12 盛谱、华谱《月儿高》结构对照表

从形式上看,盛谱比华谱多一段,即第5段“蟾宫万里”,但其规模其实并无太大差异,主要是分段处不同:华谱第1段“海岛冰轮”第1-34板,对应盛谱的“海岛冰轮”;华谱“海岛冰轮”35板-76板,对应盛谱“海峤徐昇”;华谱“海峤踌躇”,对应盛谱“银蝉吐彩”;华谱“银蟾吐彩”,对应盛谱“素娥旖旎”;华谱“素娥旖旎”,对应盛谱“蟾宫万里”。

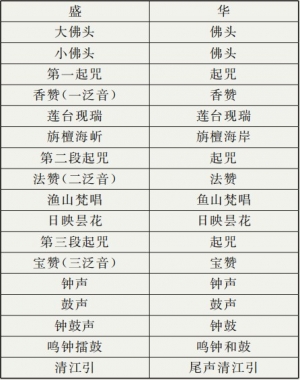

两谱《普唵咒》段数不同,华谱十六段,盛谱十七段。经过比对,盛谱前两段“大佛头”“小佛头”正合华谱“佛头”一段,所以在实际规模上并没有差别。除此之外,各段名偶有出入(见表13)。

表13 盛谱、华谱《普唵咒》结构对照表

(3)其他

大套乐曲各段除了上述板位、工尺、指法、句读、把位的区别外,还有板数的区别。兹以《霸王卸甲》中的第一段为例,此段在盛谱题为“出队子”,在华谱题为“头段”。盛谱“出队子”为23板,华谱“头段”为28板。产生区别之处在盛谱第3、4板,对应华谱第3-6板;盛谱第5-12板,对应华谱第7-16板;盛谱第15-17板,对应华谱第19-22板。板数产生变化有两种原因,一种是工尺的增加,一种是工尺相同的情况下板数的增加。比如,盛谱第3-4板,对应华谱第3-6板,华谱多出两板:其一,是华谱第3板,其工尺为“六”,盛谱无该谱字;其二,是盛谱第4板对应华谱第5、6板,工尺均为“五仩”,但盛谱时值为一板,而华谱则为两板。

3.中套

“中套”这个概念,在华谱中并未出现。关于其内涵,盛谱当中有零星线索,但并不明晰:盛谱在中套乐曲《平沙落雁》题下记“计一百三十六板合着两小套之数”(经核确为136板);另一首中套乐曲《小普唵咒》则有七段之多;另录于“随手板”的《普唵咒》(题下记“江南中套”)一曲经查有72板。可见,在盛谱被称为中套的乐曲中,其规模并不统一。清姚燮《今乐考证》中列出琵琶曲目时有一条为“江南派琵琶目补”,其中将《夕阳箫鼓》《玉盘珠》称为中曲[35],但尚不知其结构特点为何。

盛谱被称为中套的三首乐曲中,《小普唵咒》一曲是盛谱特有的,该曲有七段:“引”“第一转”“第二转”“第三转”“第四转”“回回曲”“清江引”。另外两首则亦见于华谱上卷当中:华谱上卷(直隶传谱)《平沙落雁》一曲,与盛谱中套《平沙落雁》相比板数均为136板,工尺基本相同,在句读、指法上有所区别;盛谱录于“随手板”的《普唵咒》,则与华谱上卷“杂板”乐曲《普唵咒》在调弦法、工尺、指法、句读、把位等方面俱相同,只是盛谱记72板,华谱记71板[36]。盛谱说这首乐曲是“江南中套”,而华谱却将其录于北派传谱的上卷,并在曲末记“此曲锡山杨廷果所作,直宗北派,故附于后”。前文提到,从盛谱的描述及盛炳灼的家世来看,该谱应属南派琵琶传谱。盛炳灼在描述“轮”这一指法时,甚至表现出他对北派的排斥,即说“少俗有反轮,此为北派非”[37]。在这样一本琵琶谱中却有与华谱上卷直隶传谱相同或相似的内容,其中缘由还需进一步研究。

结论与余论

总之,通过初步的考证,我们得以知道宁波天一阁所藏的这本稿本《琵琶谱》,主要由浙江慈水盛炳灼写编,其写订的时间上限是1809年,而下限则是1842年。但按照常理推定,其时间范围应当更短,大概晚于华谱,但能够明确早于李谱。与华谱相较,盛谱在指法、记谱法、曲目及形态等各方面有同有异,且保留了更加丰富的乐论。

当然,上述论证是对盛谱的初步认识,实际上,还有很多疑问不能解答,兹举三例。

其一,盛炳灼其人。虽然我们通过家谱知晓了盛炳灼的生卒年与官职,并略知其家世,但是由于暂未查到其他史料,所以关于他更详细的生平、他学习琵琶的机缘等问题均未涉及。他在跋文中提到的老师“汝舟王先生”,亦未有所突破。

其二,该琵琶谱是否有其他传本?盛炳灼是否还有琵琶谱传世?炳灼在跋文中提到该谱“付诸梨枣”,可见他有将乐谱刻印的愿望。但目前尚未查到其他版本。不过陈泽民提供了盛炳灼另有乐谱传世的线索,他在《汪派对现代琵琶的影响及其历史地位》中提到,中国艺术研究院音乐研究所的藏书中有盛炳灼四卷本的《琵琶谱》,其中有《双蝴蝶》《美人妆》《上翠楼》《满天星》等曲目[38]。虽然没有更多的信息,但是据此我们至少知道这本琵琶谱与宁波天一阁藏《琵琶谱》曲目不同,而且署名时用了姓名而不是字与号。

其三,盛谱与华谱的关系。盛谱并未提及参照华谱,但除曲目相似以外,两谱在文字描述上亦有不少重合内容。按照时间来说,华谱应当在前,似为盛谱参照华谱。然而,有一些篇章似乎还有探讨的余地。[39]

诸如这些问题,将留待以后进一步探究。

该文撰写时与三位好友——西南交通大学博士生张娇、浙江音乐学院副教授宋克宾、浙江音乐学院青年教师陈哲多有探讨,在此感谢。

注释:

[1]一叶指线装书的一纸,含两面。

[2]本文展示的《琵琶谱》书影来源于宁波市天一阁博物院。

[3]华秋萍:《琵琶谱》,载《华乐大典·琵琶卷》“乐曲篇”(上),上海音乐出版社,2016,第29页。

[4]李芳园:《南北派大曲琵琶新谱》,载《续修四库全书》第1096册,上海古籍出版社,2013,第383页。

[5]笔者按:无双引号者表示乐谱本身无篇题,本文按其内容拟题。

[6]盛钟襄等编:《慈镇盛氏七修宗谱》,1919年刻本,上海图书馆藏,中国国家图书馆中华古籍资源库电子本。

[7]同[6],第12册“东支益春公房世略”,页廿五(该总谱各篇独立计页)。

[8]同[6],第12册“东支益春公房世略”,页九十。

[9]“国学生”,是指清代在国子监读书的学生。据家谱记载,盛家诸多儿孙是“国学生”。据研究,清代进入国子监学习的途径包括借助前辈功勋入学、选拔入学和捐纳入学。见秦国强:《中国教育史话》,复旦大学出版社,2014,第142页。

[10]根据家谱及其他一些史料的记载,盛炳灼父盛植羲、兄盛炳煜皆为捐纳入仕,暂不清楚盛炳灼是通过何种方式得到官职的。

[11]《清史稿》第12册卷一百一十六“职官三(外官)”,中华书局,1977,第3346页。

[12]《钦定大清会典》第619册卷七“封赠”,台湾商务印书馆“文渊阁四库全书”,第89页。

[13]同[6],第1册“节孝姓氏一览表”,页二。

[14][清]冯可镛、杨泰亨:《慈溪县志》卷三十九“列女传”,载《中国方志丛书·华中地方·第二一三号》,成文出版社,1975,第811页。另据《慈镇盛氏七修宗谱》“凡例”,旧修家谱世略中所记生卒为年甲,七修家谱时才按年甲列出年数并加以核对。

[15]据研究华秋萍谱目前主要有三个版本,本文选择其中最早刻印的“小绿天版”(《华乐大典·琵琶卷》影印本,上海音乐出版社,2016)。下文称华秋萍谱为“华谱”,盛炳灼谱为“盛谱”。

[16]“手法”篇中另有四条:闪板、虚音、和音、同音,其内容与一般意义上的指法无关。或许其篇章设置背后有一定的乐学意义,暂不详考。

[17]实际书写效果如: 。

。

[18]实际书写效果如: 。

。

[19]实际书写效果如: 。

。

[20]本文以“工尺”指在工尺谱上以谱字记录的乐音。

[21]限于篇幅,有关琵琶谱中工尺谱字记音的方式将另撰文专门探讨。

[22]当然两谱各曲在工尺上总有或多或少的区别,但华谱在谱字后写“丶”时,多数逢盛谱两个谱字的重复,故可证。

[23]另外,盛谱“本调和诀”将中套、小套皆称为“小曲”。华谱目录称文板、武板、随手板、杂板为“西曲”。

[24]华谱实际的乐曲篇目与目录一致,盛谱则有出入。

[25]陈泽民:《陈泽民琵琶文论集》,中央音乐学院出版社,2013,第223、340页。

[26]为方便与盛谱对照,打乱了华谱原有的曲目次序,故在曲名后以数字标记原序。

[27]题下记“江南中套”。

[28]华谱偶有乐曲非68板,有可能是华谱有意的改动,也有可能是刻印错误,本文倾向于第二种原因,理由有二:1.目前见到的小绿天藏版中常有刻印不清的情况;2.学界亦有其他研究证明小套乐曲为68板。

[29]应指“廿八板”。

[30]同[3],第49页。

[31]未标记指法者为弹、挑。

[32]同[25],第116页。

[33]同[25],第1-8页。

[34]同[25],第6页。

[35][清]姚燮:《今乐考证》“缘起”,载《续修四库全书》第1759册,上海古籍出版社,2013,第273页。

[36]本文认为这里是华谱小绿天藏版刻印有误,原因有二:其一,对照句读和板位;其二,华谱“小绿天”藏版的确常常出现刻印不清的情况。

[37]“俗”在中国古代音乐批评当中多数为贬义。

[38]同[25],第114页。

[39]抑或两者编谱时有共同的参照。限于篇幅,暂不展开。