暮春的北京,西河沿街深处,正乙祠戏楼的青砖灰瓦在夕照中显得格外沉静。2025年4月26日,琵琶演奏家董晓琳选择在此举办“刘德海传统民间戏曲及原创作品专场”。这场以“归舟”为题的独奏会,以“一人一琴、素衣简形、自演自述”的极简形式,完成了一次意味深长的声音返乡。当中国民乐在西方音乐厅演奏的模式已成为常态,这场在古戏楼里发生的演出则是对当代听觉体系的一次反思,我们习惯了音乐厅里被精心设计的声音,却渐渐远离了音乐原本生长的土壤。董晓琳的选择正是要突破这种“规训”,让音乐回到它最初生长的地方。

一、重返声景现场

步入正乙祠,时光仿佛倒流。舞台顶部八角形天井投下斑驳光影,木质结构的梁柱间,似乎还回荡着数百年的笙歌弦诵。这里的声学特性与现代音乐厅差异较大,“各主要频段混响时间的平均值在1秒左右”①,比起音乐厅常见的1.5~2.0秒,正乙祠戏楼的声音显得更“干”,更“脆”,少了那份“圆润感”。在这一空间里,琵琶的“揉轮撇打”失去了绵长共振的包裹,显露出音色中质朴的“毛边”感。这让人不由得想起阿炳传世录音中琵琶略显“干涩”的苍劲之声,那并非技术的瑕疵,而是民间音乐在演绎空间中对声学需求的自然回应;而曹安和(琵琶)与杨荫浏(洞箫)合奏的《汉宫秋月》中,以洞箫的绵长音韵弥补琵琶音频快速衰减的处理方式,更直接印证了传统乐器相合之法对空间声学的适应。本质上,乐器的物质形态与技术体系,是对其表演场域声学特性与社会功能长期适应的结果。因此,传统戏楼的短混响非但不是缺陷,反而构成了一套独特的音色塑造机制,传统戏楼的声学特性与乐器技法之间形成了一种深刻的互构关系,这种关系是在漫长的历史实践中自然形成的智慧结晶。这种认识突破了我们长期以来以西方声学标准评判传统音乐的惯性。董晓琳的选择,正是要在这个原生的声场中重新发现琵琶音色的另一种可能。

不过,对“本真性”的过度追求有时会让传统变成博物馆里的标本,失去在当代语境下流动的生命力。当我们一味追求复原传统时,很可能不自觉地陷入了另一种形式的束缚。董晓琳的智慧在于,她没有把正乙祠当作一个封闭的过去,而是将其视为一个开放的艺术实验室,在其中探索传统与当代的对话可能。这种探索的意义不仅在于音乐本身,更在于重建音乐与生活的联系。在正乙祠听琴,室外的风声、雨声、虫鸣声,乃至淡淡的花香都会不期而至,这些在现代音乐厅被严格隔离的“杂音”,在这里却成为音乐的自然和声。这种体验让我们意识到,传统音乐从来不是孤立存在的艺术形式,而是与自然、与生活紧密相连的存在方式。

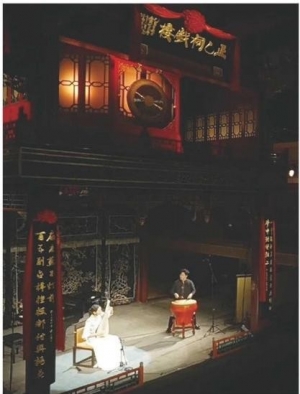

正乙祠戏楼内部

二、演奏的回应

音乐会的曲目编排本身就构成一套完整的文化表述系统,当晚的演出展现出董晓琳回应传统的思考。上半场四首是由刘德海先生改编的传统曲目,不仅在音乐语言上承接古韵,更与正乙祠深厚的历史氛围高度契合。在《园内花开》(南音古曲改编,2003年)的演绎中,为适配戏楼混响较短的特性,董晓琳以透润绵长的触弦勾勒出婉转如人声吟唱的旋律线条,尤其在轮指处理上,通过提升密度、精准把控力度,生动还原南音歌者拖长尾腔的质感,同时以细腻的力度层次复刻南音唱腔的微妙韵味。这种处理让琵琶音色更加贴近人声,达成似唱似吟的艺术境界,即便在有限的共振条件下也成功传递出绵长悠远的韵味。

2025年4月26日,演奏《过江龙·梳妆》

《过江龙·梳妆》(潮州音乐,改编于20世纪60—80年代)中的处理尤为精妙。面对潮乐“重三六调”中微妙的微分音变化,董晓琳着力加重对其的弹拨,在正乙祠的木质结构共振下获得了充分的强化。她的演奏干净利落,左手按弦的力道变化清晰可辨,每一个音的“腔化”过程都得到了完整的呈现。这种演奏不仅展现了她的技术功力,更体现了其对传统音乐空间反复尝试后的深刻理解。随后演奏的《长生殿·弹词》源自昆曲,结构宏大、意境深远,在正乙祠的演绎堪称一场时空对话。起始段的泛音在戏楼藻井结构的反射下,营造出月宫般空灵澄澈的意境;中段低音区旋律借助木质地板与地台空腔的共振,更显老生唱腔的沉郁悲怆;【五转】【六转】的快板段落,她通过加快触弦速度、强化音符颗粒感来补偿声音衰减,从而实现音乐的戏剧冲突;至【九转】段,打板声与琴音在木结构中共振,增强了音乐的叙事张力;尾声部分,音色由深沉渐变为明朗,最终呈现出“月宫重圆”的圆满意境。在这里,音乐不再是独立的存在,而是与建筑、历史、记忆交织的复合体。听众仿佛能透过琵琶声,听到历史的回响,感受时间的流转。这个过程极大地丰富了我们对音乐的理解,让我们意识到音乐意义的历史流动性和复杂性。这种体验让人想起德国音乐学家达尔豪斯(CarlDahlhaus)所说的“历史的听觉”,即在当下的演奏中听到历史的层次。

2023年11月26日,《小霓裳》江南丝竹,扬琴:袁可

董晓琳对艺术的追求,同样鲜明地体现在她不囿于前人定式,而致力于挖掘独立的艺术表达之中。这一点在本场音乐会《十面埋伏》的演绎中尤为突出。这首由刘德海先生于1975年首演的改编古曲,以其疾速激越的演奏成为这部作品诸多版本中最具代表性的诠释。董晓琳却并未亦步亦趋,她独特地呈现出与之不同的“武曲文弹”风格,具有一种“收着弹”的内在张力。她的演绎形神统一,无夸张动作、无多余表情,所有力量沉于指尖与弦间。在开篇散板段落,董晓琳右手运指干净利落,无大幅扬腕,气息绵延贯通,同左手按弦凝聚内在力量;即便在激战场面,她亦摒弃夸张肢体渲染,而是凝神聚气,将力量精准传至指尖。董晓琳在演绎中并未将自己定位为“战争亲历者”,用直白的激烈渲染冲突,而是以"说书人”②的视角,以内在的张力替代外在的张扬,凭借缜密的音 乐结构安排,铺陈"吹打”“埋伏”的戏剧递进,环环相扣直至“大战”,营造出虚实对比的战争场面。右手控制扫拂力度使其威而不猛,左手揉弦频率变化,细腻刻画人物心理,每个乐句的轻重、每段节奏的缓急,都似 "说书人”扣人心弦的“卖关子”,既牵动人心,又引领听众“观看”这场历史大战。尤为难得的是,当摒弃了外显的锋芒与磅礴后,这份演绎更显凝重而思辨,与刘先生晚年举重若轻、寓武于文的艺术境界遥相呼应,也显现出一条舞台表达的新路径——当代民乐表演正在从“技术展示”向“文化叙事”转型,演奏者的角色从音乐执行者转变为文化阐释者。董晓琳的"说书人”视角,正是这种转型的生动体现。

2024年10月19日,与弦乐四重奏合奏《卡农》(陈欣若曲),四重奏演奏者:胡逸菲、康耘茂、李俊逸、张家豪

2023年11月26日,正乙祠戏楼舞台幕布光影

下半场的三首现代作品《风铃》(1996)、《春蚕》(1984)与《归舟》 (2007),则展现了另一种回应传统的方式。在《风铃》的诠释中,董晓琳的触弦更柔,无名指侧锋弹一弦模拟风铃清脆音色,同时中指、食指、大指在二、三、四弦以连续“反弹/正弹”分解和弦,形成绵延不绝的流水声。全曲为散板,无固定节拍,演奏者通过由弱渐强、由慢渐快的力度和速度变化营造呼吸感,赋予每个乐句律动。尤为精妙的是,她刻意保持音符的独立颗粒感,结合音色的细微变化,在短混响空间中勾勒出风铃摇曳的虚实意境。《春蚕》则以更具哲学性的音乐语言,探索生命与奉献的命题。董晓琳的演绎举重若轻,山口外拨弦产生的独特音色,在正乙祠的木质共振与自然反射中,与整体音响达成奇妙的融合共生。她左手揉弦精准捕捉维吾尔族音乐“中立音”的韵味,右手长轮营造出鹰笛般的空间层次,因戏楼近距离的观演关系而清晰可辨,使“春蚕吐丝”的意象被赋予可触的生命温度。作为音乐会点题之作的《归舟》(首演)则是一幅“游子、山河、琴音三重镜像交织”的乡愁音画,自第一个长轮起便在董晓琳指下铺展层层递进的情感张力。她通过对音腔密度的精细调控,在戏楼相对“干涩”的声场中挖掘出丰富的音响层次。中段双弦轮指营造的噪点化音响,在传统空间的语境中非但不显违和,反而精准映射了现代人精神深处的躁动不安,后续旋律忽而明亮温暖、忽而透亮激跃,最终结束于由近及远、由实入虚的琶音线条,乡愁如烟散去……她的演奏层次细腻,借由戏楼独特的声学聚焦效应,牵引听众体味其中复杂而真实的现代情感。

这番圆融的舞台呈现是董晓琳历经两载探索与调适的成果。③她深谙其师刘德海先生“舞台凶险”的警训,其意在于表演者必须具备对空间敏锐的感知与调适能力。她洞悉正乙祠舞台顶部的声场奥秘:中央的八角天井原为吸收、消减戏曲武场锣鼓的轰鸣而设,声音于此易发散;而四周的传统木构天花吊顶,才是令丝竹之声得以丰润共鸣的理想场域。为此,她的实践路径清晰可见:在合作对象上,从与钢琴、弦乐四重奏的对话,到回归与扬琴、大鼓等传统乐器的丝竹相和,不断探寻琵琶音色在传统空间中的边界;在空间调整上,她避开了吸音的八角天井,将演奏位置移至能够聚拢与反射声波的木构天花之下,为琵琶寻得了最佳的共鸣位置;最为核心的,是她为适应戏楼短混响特性而发展的声音策略,以更绵密的轮指弥补余韵,以更具穿透力的触弦追求音质饱满,从而在有限的共振中,构建出层次丰富的音响叙事。这一切调整,已然超越了单纯的技术层面,成为一位自觉的艺术家在传统场域中,为活化传统音色所做的创造性实践。

三、归乡的路标

董晓琳以空间为核心的技法调整,是对前辈艺术实践的延续,正如吴蛮用老琵琶录制《问弦》的探索,“这是一条历史回归之路,从器乐到乐曲,再到演奏,三方面同时为我们打造出一个新的历史景观。这个景观依然带着现代人对历史的理解和现代人所拥有的历史意识,说到底,是琵琶艺术‘最现代’的表达。”④两位艺术家的选择,都指向同一个方向,在标准化、全球化的声学环境中,寻找那些被遗忘的声音质感和聆听方式,延续它们的生命。

这种探索需要深刻的文化自觉。刘德海先生晚年致力于传统的守护与传承,他在《乐海游思》中强调要"通过民间滋养学院,借助传统启迪创新”⑤。这个理念在董晓琳的实践中得到了延续和发展。她不追随大型舞台包装的潮流,选择在小剧场中举办音乐会,这种选择体现的不仅是个人的艺术偏好,更是对民乐当代化路径的独立思考。饶曦在《董晓琳:指尖芭蕾弹挑芳华》中记录了她的艺术追求,音乐的魅力绝非刻意表演,“只有专注于音乐的表达,才是演奏者最真实、最吸引人的表演”⑥。

素衣登台,清辉满襟;一琴在怀,万籁归心。舞台上的极简不是贫乏,而是为了给音乐和想象留出更多空间。董晓琳以形态之简反衬表达之繁,恪守着独立的艺术立场。这种选择在当下追求视觉奇观的时代,显得尤为珍贵,它提醒我们回归音乐的本质,回归聆听的纯粹。

当然,这类小剧场实践在当代民乐传播中也面临现实的困境。其亲密的观演关系和深度的文化体验,虽然受到专业听众的推崇,却难以在更广泛的社会层面产生共鸣。如何在保持艺术深度的同时拓展受众群体,如何在尊重传统的同时实现创造性转化,这些都是民乐当代化发展必须面对的课题。董晓琳在正乙祠连续举办的四场音乐会,既是对这种演出模式的坚持,也是对其可行性的探索。董晓琳的实践,不是要回到某个确定的过去,而是要在这条流动的河流中找到自己的位置,让传统通过当代的演绎继续流动。

2023年11月26日,演奏《夜深沉》(董晓琳改编),鼓:朱剑平

2025年4月26日,演奏《十面埋伏》

结语:归舟的隐喻

音乐会的最后一个音符在戏楼中渐渐消散,观众席仍沉浸于片刻的静默。这静默并非虚空,它成为整场音乐会最为有力的回响。在那无声之处,我们听见的,远不止音乐的余韵,还有一种文化身份的悄然苏醒。董晓琳的“归舟”,既是一场具体的声音实践,也是一次深沉的文化隐喻。在全球化与本土化彼此激荡的今天,民乐的出路,不在于更精巧的技术包装,而在于更深厚的文化自觉。我们需要重新寻回那些曾经塑造民乐独特气质的声音空间、自然环境与生活方式。音乐的归乡,并非简单的重返往昔,而是在回归与超越之间,寻得一种创造的平衡。

坐在这座古老戏楼中,我们所体验的,不只是一场艺术演出,也是一次文化生态的亲历。在这里,音乐重获其栖居之地,我们也重新找回聆听的本真。这样的体验使人意识到:传统并非外在于我们的客体,而是我们身处其中的、生生不息的存在。每一次用心的演奏,每一次专注的聆听,都在参与传统的延续与再造。这条归舟之路,或许正是民乐在当代最迫切的文化使命——它不是一场怀旧的感伤之旅,而是要在传统的深层滋养中,让中国声音在这个时代,重新找到自己的位置与表达。董晓琳以她的艺术勇气与定力证明,这样的探索虽艰难,却充满希望。在她的琴声中,我们所听见的,不只是个人的艺术追寻,更是一个时代对自身文化根源的深沉回望与创造性转化。

正如董晓琳在《归舟》音乐会题解中所追问的:"归处何在——是故乡?是初心?抑或艺术本身的彼岸?”⑦这追问需要穿越历史的迷雾,直面当代的挑战,在传统与现代的张力间寻找平衡。而正是这样的探索,赋予民乐在当代新的生命力。当音乐会最后一个音符消散于戏楼的梁柱之间,我们明白,一切并未终结,而是另一个开端。在声音的归乡路上,我们每个人,都在寻找属于自己的一叶扁舟。

导赏

——————

①郭陶《关于中国传统音乐演出扩声现状的探讨》,中国音乐学院2020届硕士论文,第5页。

②2025年5月7日,董晓琳与郭威、荣英涛的对谈中,郭威提出了“说书人”的观点。

③2023年11月26日、2024年6月1日、2024年10月19日、2025年4月26日,董晓琳在正乙祠戏楼举办4场琵琶独奏音乐会。

④张伯瑜《穿越历史——听吴蛮专辑<问弦)有感》,《人民音乐》2025年第2期,第41页

⑤刘德海《刘氏琵琶作曲历程断想》,载《乐海游思》,北京:人民音乐出版社2021年版,第145页。

⑥饶曦《董晓琳:指尖芭蕾弹挑芳华》,见《音乐周报》2017年11月6日人物版。