一、京剧三弦的历史背景

自清·乾隆五十五年(1790)以江南久享盛名的徽班“三庆”为首率先入京为清高宗(乾隆帝)八旬“万寿”祝寿献艺后,发展而成的京剧艺术距今已有两百多年历史。当时关于“三庆”的“文场”(文乐,即管弦乐)记载,据《清代伶官传》中“又曩时二黄伴奏,除双笛外,尚有弦子”可知,三弦是京剧乐队文场中运用最早的乐器之一。

清·道咸年间,据《梅兰芳舞台生活四十年》中所记,沈星培(沈六)在三庆担任吹笛,之后创“新乐”改革, “废双笛,正笛为胡琴(京胡)、副笛为月琴(注:弦子留用)”。时人多称此项新乐为“九根弦”,即:三弦三根、月琴四根、京胡两根,俗称文场“三大件”。直到1923年,梅兰芳在创编《西施》时,为改善乐队声音频段均衡,与琴师王少卿共同商议,在“三大件”基础上创制了京二胡,从此京剧文场“四大件”确定,被沿用至今。这种乐队编制是前辈艺术家们通过长期在舞台实践中逐步形成的,缺一不可。由此可见,三弦是京剧文场中被沿用至今的唯一乐器,也是最早运用在京剧音乐中的弹拨乐器(图1)。

由于历史传承因素,京剧三弦专业的一大特点是需要从事京剧三弦专业的演奏员必须同时具备能够集合大、中、小三弦演奏;大、小(海笛)唢呐与竹笛吹奏以及京剧打击乐(大、小堂鼓、云锣)敲奏为一身的演奏职责,即“一专多能”的演奏技术人才,在京剧乐队中有着不可替代的重要作用。

二、京剧中运用的不同规格三弦

现今京剧音乐中所运用不同形制规格的三弦共分为三种:大三弦、中三弦、小三弦,分别用来演奏不同剧目、行当、调性的唱腔及音乐,而通常最普遍使用的是小三弦。

1.小三弦

传统京剧中最早确定使用且最为普遍运用的是小三弦(即:南弦子或曲弦)。京剧小三弦(图2)总长90厘米至95厘米左右,通常琴颈是用整木制作,没有“指板”。鼓皮轅制材料为蟒皮,栓配尼龙钢丝缠弦,演奏者需要佩戴义甲(牛角、赛璐璐、尼龙、不锈钢等材料)或运用拨片(南方地区)演奏。小三弦音色坚实、清脆并有极强的穿透力,特别适用于老生、小生、花脸(净)、老旦及西皮声腔旦角等唱腔风格高亢的伴奏音乐。小三弦在京剧乐队中主要起到节奏音型方面的支撑作用。音乐特点是以右手各种变化的骨干音型“节奏点”为灵魂,是京剧三弦伴奏艺术最为独特的艺术语言。

2.大三弦

京剧中使用的大三弦(图3),目前通常所运用的是民乐“60型”或“80型”改革大三弦,琴身分为“指板”与“底杆”两层。琴鼓呈长圆形,正反鼓面均檬制蟒皮而成。琴鼓下端的道冠上配有金属支架,置于演奏者两腿之间或右大腿根部便于持琴演奏,栓钢丝弦或尼龙钢丝缠弦。大三弦通常演奏旦角二黄、反二黄声腔中的伴奏音乐以及现代剧目、新创剧目中的器乐曲或伴奏特殊角色时的独奏乐段。例如经典唱段:梅(兰芳)派名剧《贵妃醉酒》【二黄四平调】“海岛冰轮”、张(君秋)派名剧《祭塔》【反二黄慢板】“未开言不由娘”等。

3.中三弦

京剧中三弦(图3)形制构造与大三弦基本一致,在20世纪80年代由国家京剧院三弦琴师马忠昆先生与三弦制琴家宋广宁先生共同研制而成。规格尺寸整体比民乐大三弦略小,琴总长约110厘米。京剧中三弦具备了大三弦音色的浑厚柔美、共鸣余音长的优势,同时又具备京剧小三弦的音色的明亮轻快。在当代京剧乐队中适用于伴奏各类行当及调性的唱腔与曲牌音乐,特别是运用在新编剧目中及新创作的京剧曲牌或京歌中较为普遍,受到了京剧界的认可。

三、京剧三弦的演奏姿势与持琴姿势

1.演奏姿势

京剧三弦演奏姿势为坐椅式,通常分为平腿式(图4)与叠腿式两种演奏姿势。演奏者首先需要选择一把最佳高度的座椅,使臀部坐占椅面约二分之一处,双脚能够落地放平,双腿大腿面与地面平行,并且保持小腿与椅面的角度为90°,这样能够确保三弦琴鼓放置平稳。如座椅较高,大腿不能保持平行,再选用叠腿式。另外,上身要保持自然放松状态,两肩成水平放平,背部不能贴靠在椅背,应略含胸向前,双小臂自然展开,双手怀抱琴体,双目平视前方。这样的坐姿有利于端正自然地进行演奏。此外,专业京剧三弦演奏员在剧目实际演奏中通常要间奏其他乐器(吹奏、敲奏),因此普遍选用平腿式,便于换奏。

2.持琴姿势

(1)琴鼓放置的位置

平腿式坐姿时将琴鼓放在右腿上,鼓皮面向外,鼓腔左下侧贴放在右大腿根部。鼓背皮距离腹部约一拳距离,不要将琴鼓紧贴在腹部,那样会直接影响到三弦发声的传导。

(2)右手持琴方法

由于每个演奏者小臂长度不同,因此以右手指尖能够触到琴弦为原则,将右手小臂放在琴鼓侧面的鼓腔上,保持右手小臂自然展开,与手腕、手背尽量成为同一平面(尽可能保持平面,由于小三弦、中三弦一般没配有支架,只能依靠小臂当支点)。右手食指、拇指前端自然交叠,其余手指自然放松呈空握拳状(图5)。

(3)左手持琴方法

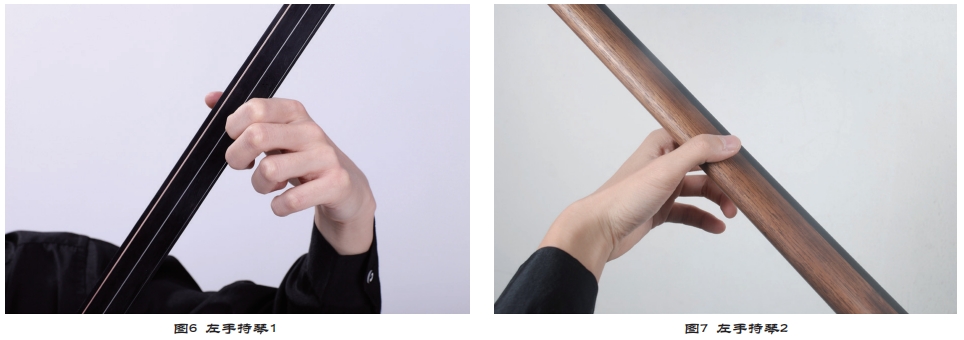

将琴杆放于左手虎口处,食指掌关节将其托起约45°方向,大指第一关节自然平放在琴杆上侧,虎口与琴杆之间必须保持一个手指空隙的距离。另外,其余按音手指自然放松呈空握拳状,如按音时将第一关节指尖弯曲,尽可能地垂直于指板上,掌心与琴鼓方向相对。大臂放松下垂,小臂自然展开,使肘部与身体相隔约一拳距离(图6、图7)。

四、京剧三弦的定弦与定音

1.定弦

定弦是指弦与弦空弦音高之间所构成的音程关系。京剧三弦的定弦是根据不同声腔体系的调性而确定的,最常使用的有如下三种定弦:

(1)正调定弦(老弦到中弦为大二度音程关系、中弦到子弦为纯五度音程关系),此种弦序音程关系的定弦在京剧三弦中最为常见,也是传统京剧三弦最早的定弦,通常运用在京剧小三弦中,无论唱段音乐是“西皮”声腔还是“二黄”声腔,根据演员嗓音高低定为某调的“合四工”; “反二黄”与“反西皮”定某调的“上尺五”。

(2)平调定弦,俗称“软中弦”(老弦到中弦为纯四度音程关系、中弦到子弦为纯五度音程关系、老弦到子弦为纯八度音程关系),此种定弦常用于京剧中三弦及小三弦,最适用于演奏老生、旦角、花脸的“西皮”声腔中。无论唱段音乐是“西皮”声腔还是“二黄”声腔,都定为某调的“工四工”, “反二黄”与“反西皮”都定“四尺四”。

(3)越调定弦,俗称“硬中弦”(老弦到中弦为纯五度音程关系、中弦到子弦为纯四度音程关系、老弦到子弦为纯八度音程关系),此种定弦通常使用于京剧大三弦或中三弦,运用在老生及花脸的“西皮”和”二黄”快板唱腔中(如定为某调的“工乙工”),以及旦角“二黄”“反二黄”慢板时经常选用这种定弦(如定为某调的“上合上”以及“合尺六”)。

2.定音

(1)无固定音高定音

定音是指将三弦空弦音高调制到某一个音位,即三条琴弦空弦只按照相应的定弦(弦与弦之间的音程关系)调定,但在空弦调制音位上没有固定音高的确定标准,这种定音方式使演奏者可完全根据不同行当演员以及演奏不同调性的音乐任意把空弦音高调拧成适合该曲调高的音位演奏。此种方式多适用于京剧伴奏音乐中,因为定音常常根据演唱者的嗓音高低而确定,方便演奏者跟随演唱者的嗓音声高变化而变化。

京剧小三弦定音通常选用这种方法,始终空弦音高定为各个声腔调性的“合四工”(西皮及二黄)或“上尺五”(反二黄及反西皮)。这种方法在一整出京剧音乐中需要根据不同调性的音乐变化随时调定空弦音高,有时琴弦张力的变化会影响到三弦的音色,同时也会给演奏者带来不便。

(2)“相对”固定调音高定音

由于以上定音造成的影响,在当代京剧伴奏中,通过多年的演奏实践发现,如果在定音时空弦音高需根据演唱者嗓音高低确定,没有固定音高概念的话,有时会导致琴弦张力过紧或过松,直接影响三弦音色的质量。在演奏中为解决这一缺陷以保证三弦的最佳音色,需要根据不同乐曲的调性选用“相对”固定音高方法定音,即将空弦音高做上、下行大二度范围内的选择性调定。如在京剧大三弦演奏中,以越调定弦定音“G d g”为例,根据所需演奏唱腔或音乐的调性,可选择定音的范围有(F c f)、(升F升c 升f)、(G d g)、(升G 升d 升g)、(A e a)五种,分别适用于相应唱段所需的调性,方便演奏者演奏。

(待续)