之以“历史地位”的视角,来解析这种正被越来越多海内外笙演奏家所接受的新笙,是缘于这件新生乐器从酝酿到成熟,其设计思路 1、追求对中国笙文化核心传统的完整继承,就是说,现在用这支笙可以胜任所有传统笙曲,或者传统风格浓郁的新曲演奏;2、它经扩大的功能,顺应了时代对演奏提出的要求,举例说,现在用它甚至能演奏里姆斯基·科萨科夫的《野蜂飞舞》。3、考虑了与笙教育事业接轨的需要,使先前演奏传统笙的学生,可无障碍地上手这具新笙,拓宽了教材的选曲面和对各流派的兼顾,实现了笙曲的五线谱记谱。可说这具笙是牟善平、翁镇发两位演奏大师跨越了近四十年间,坚持匠心运筹,不断改进的结晶。

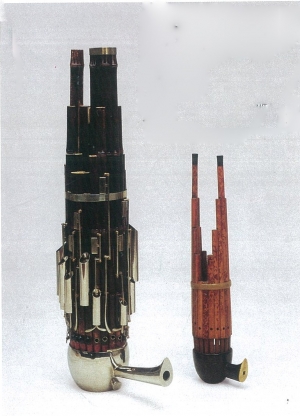

三十七簧笙与传统江南丝竹笙

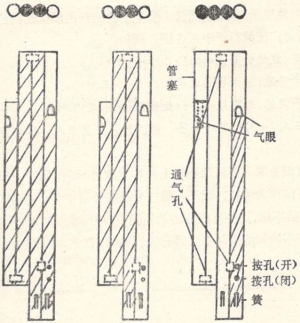

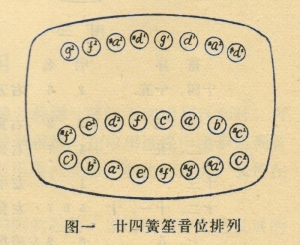

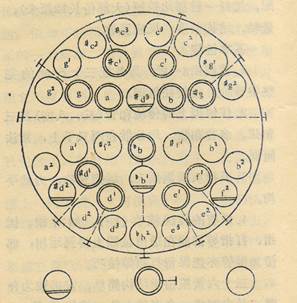

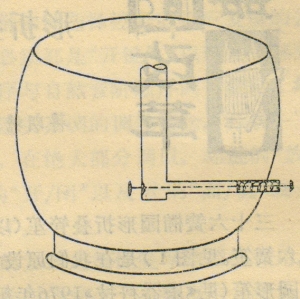

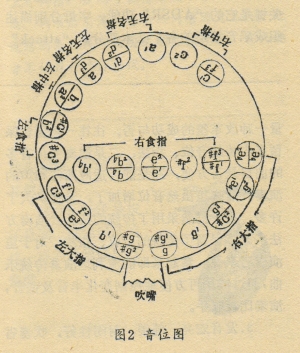

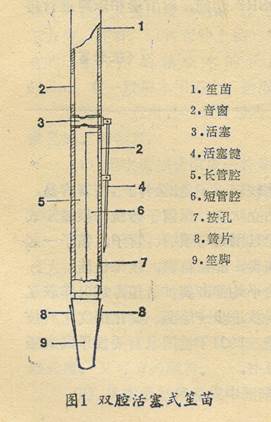

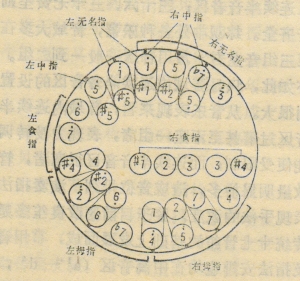

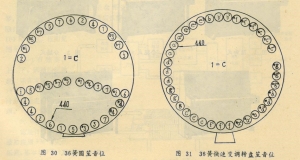

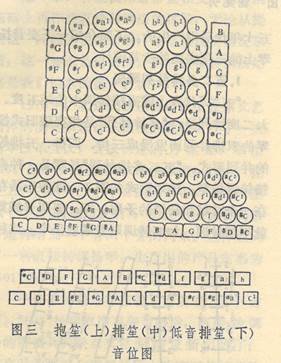

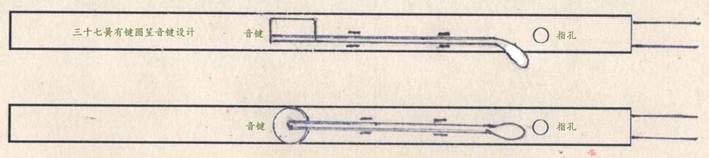

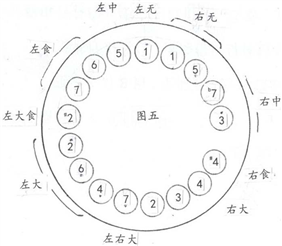

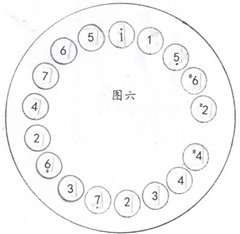

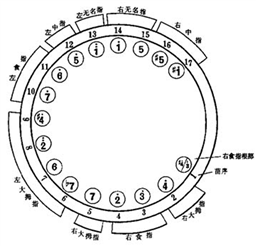

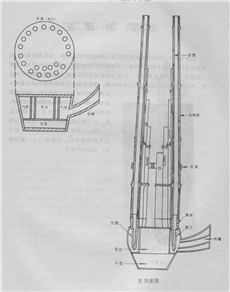

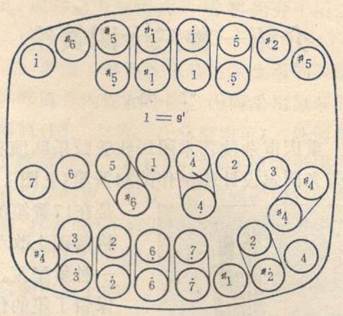

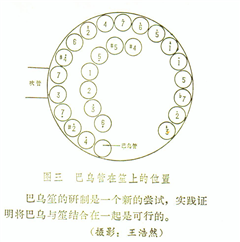

三十七簧有键圆笙主要由山东音乐学院教授牟善平,前上海电影乐团一级演奏家翁镇发设计。上海民族乐器厂制作。1985年通过国家技术鉴定。这具笙的音域g - g3 具完整的十二平均律构建。其中高音区完全保留了传统的指孔构造与音位格局,在低音区才采纳如下的偏键构造,有效地降低了演奏时产生的碰撞噪音,提高了运指的灵敏反应。目前,这支笙被香港、台湾地区,新加坡等民族乐团大量采纳,原因之一就是它与广泛流传的二十一簧笙存有相通的指法,很容易被上手掌握。

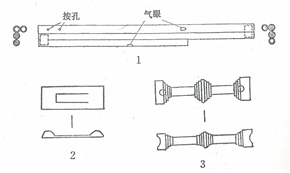

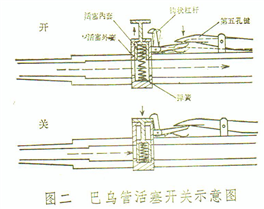

三十七簧有键圆笙的偏键构造(上)

与直键构造(下)

一、中国笙的基本情况

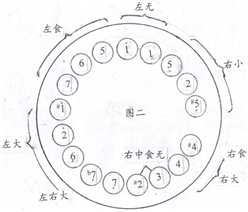

笙是人类音乐文化中别具一格的气鸣簧振乐器,是中华民族的创造。最初是在竹管的管壁镂出簧舌制成笙苗,再把调定不同音高的笙苗插入笙斗。演奏时送气入斗,配合按/闭苗上的指孔,就能激发预设好的簧、管气柱耦合共振发声,演绎乐曲。后来笙的簧片改成金属,笙斗也由天然葫芦改取木或金属。笙的这种构造,形成了笙独具一格的演奏功能和音阶构造,即1、这种乐器能演奏和声,并积淀有传统的和声指法。2、笙苗在笙斗上的安排,多取音高交叉的分配方式,以尽量满足交叉指法的施展;避免移位指法的疲于奔命。有鉴于此,古今以来,笙形成有非常众多的音位排列格局。为突出对本文主题的阐述,本文谨摘选那些与三十七簧有键园笙直接相关信息,来交待这支笙的来龙去脉。对新中国成立以来的一些其他主要改良成果,则作为附录,尽量安排在本篇的篇末以供参照。

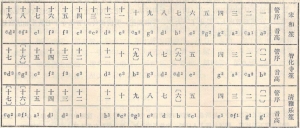

笙这件乐器,在历史上曾经历过发展或衰退的不同阶段,这与我国历史上的盛世或乱世环境密切相关。新中国成立之前,民间流传的笙,笙苗一般已退化到仅使用十三、四管的地步,甚至更少。如江南丝竹笙,由于演奏上笼统八度音的区分,即便借七八根笙苗构建的音阶,也能应付使用。当时,中国民间仍在流传的笙,笙苗的排列基本有以下的八种格局。其中,北京智化寺,河北邯郸,定远等地区流传的笙,音位还基本保留著至少明代以来的十七簧格局。这些圆笙尽管音位存在多寡,但一脉相承的传统音位脉络,还是清晰可鉴。

山西民间十三簧笙音位

山西十七簧把位

右手以食中名指伸入笙内

河北中部(定阳地区)音位

河南地区圆笙音位

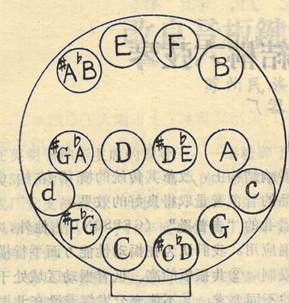

河北邯郸地区音位

东北地区把位(同河北)

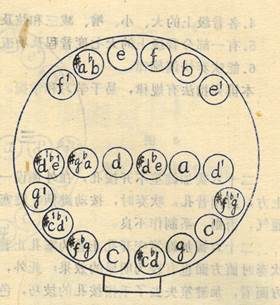

江南丝竹音位

河南方笙音位[1]

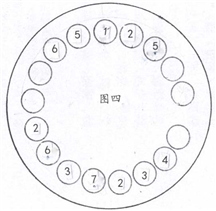

据上可观察到,当时圆笙的笙苗,都仍保持着沿圈排列的方式;仅河南地区流传的方笙,出现了三列布局。上世纪五十年代末,胡天泉先生在十七簧笙斗的中心新增了四根新管,灵感很可能是受上述河南方笙的启示,此举诞生了至今扔在流传的二十一簧笙。它的音位格局,就成为后来众多改良笙的起点蓝本,这一路采取的基本举措是,在二十一苗之间,加插新管以适应需要。

传统17簧笙苗位分布图

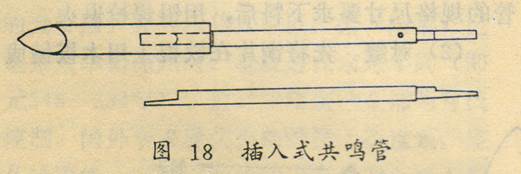

胡天泉先生的另一项贡献,是率先借鉴了芦笙的共鸣管于二十一簧笙,扩大了笙的音量。北京乐器厂的孙汝桂先生在这方面做出过不少的努力。

各式笙共鸣管

胡天泉首创的21簧笙示意图

21簧笙苗位分布图

二、三十七簧笙有圆键的基本构造

自上世纪50年代中期后,我国曾出现过不少的各种笙改良方案。从设计思路归纳,主要可归纳为两大分支。① 是在上述21簧笙的苗位间,安排新苗作音律补充或音域扩展。这一路的典范之一就是本文要重点解析的三十七簧有键圆笙 ② 是按小二度或大二度作规范排列的设计。此路的典范之一,就是目前正被许多民族管弦乐队所使用的三十六、三十八簧全键方笙。它的意义是能满足在民族管弦乐队中使用,但对原汁原味的《晋调》《凤凰展翅》等经典笙曲的演奏已形成了障碍。

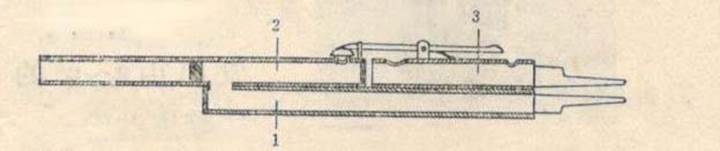

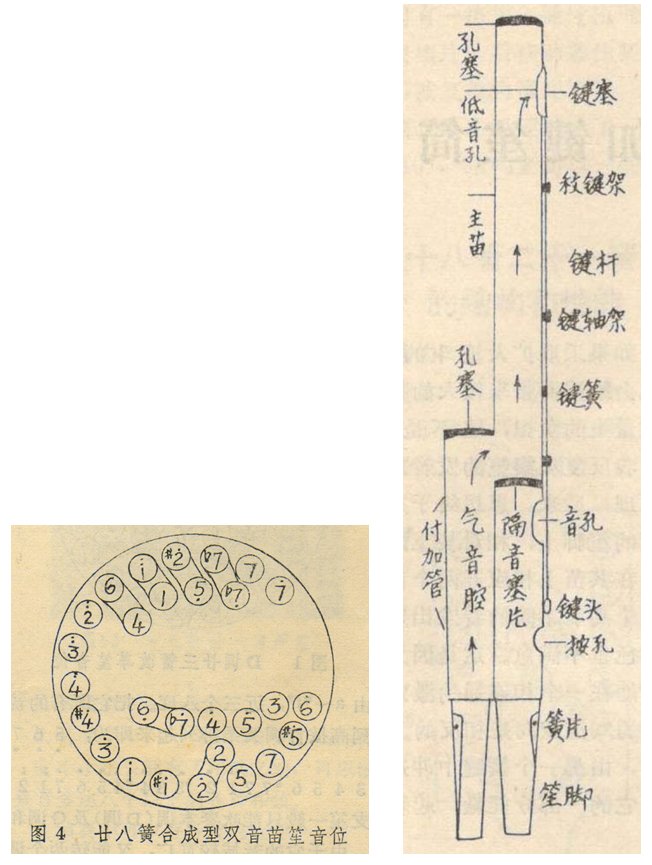

三十七簧有键圆笙能够成立,与折叠管构造的出现有关,1972年,长沙马王堆西汉一号三号墓被发掘,出土了西汉初期竽的明器与实物直接有关。汉代竽上已被遗忘达两千年的折叠管构造,启发了折叠笙苗在笙改革中的使用,此举为笙斗腾出了更多的插苗空间。为此,被刘绪昌先生的二十八簧笙;蒋朗蟾先生的三十六簧椭方笙所使用,成全了结构紧凑,能供手托演奏多管改良笙的诞生。

马王堆汉竽的折管构造[2]

1、折叠竽管 2、簧片 3、管撑

蒋朗蟾先生设计笙折叠管示意

1、中低音主管 2、中低音副管 3、高音管

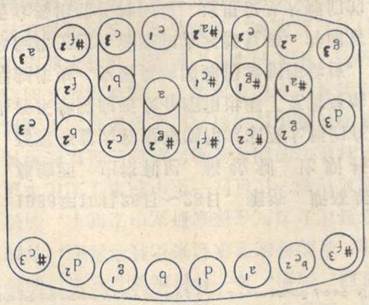

蒋朗蟾设计三十六簧紧凑型椭圆方笙音位

演奏者左右食指伸入运指

1983年在苏州民族乐器厂举行的全国管乐器改良研讨会期间,成立过笙改良联合设计小组,经牟善平、翁镇发、蒋朗蟾等成员的探讨。牟善平、翁镇发随后在牟善平二十六簧笙的基础上,设计了三十六簧椭方笙的方案。

牟善平 翁镇发设计三十六簧椭方笙音位

但在演奏实践中发现,这具笙存在不敷演奏圆笙滚音指法的死角。19xx年,牟善平 翁镇发合计重新设计了三十七簧有键圆笙方案,由上海民族乐器厂制作完成。

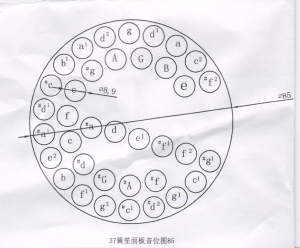

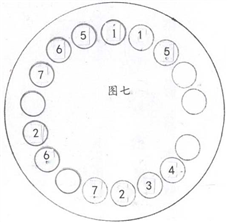

三十七簧圆笙的音位

这具笙的功能优势在:

①结构紧凑,但保证了笙苗拆卸方便。

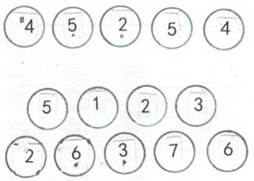

②其音位排列方式能顺畅地胜任所有传统笙曲及传统浓郁的创作笙曲运指,如:

《晋调》谱例:

民间乐曲谱例:

③能适应现代多声部乐曲的演奏。如:

《野蜂飞舞》谱例:

④能胜任在民族管弦乐队合奏

谱例:

⑤应用了最严格的工艺制作,

三、三十七簧全键方笙的基本情况

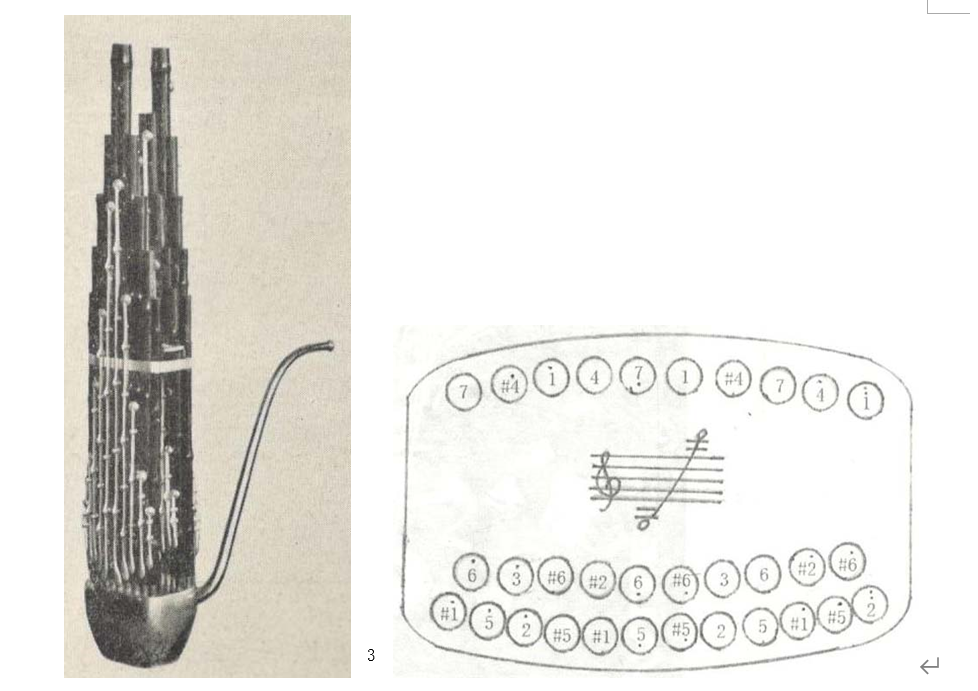

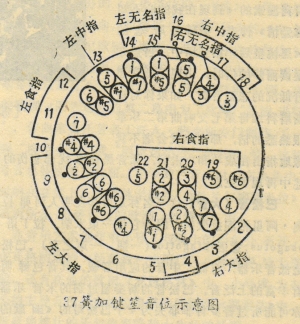

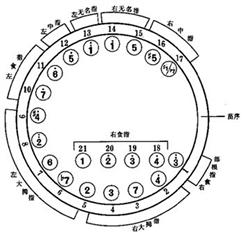

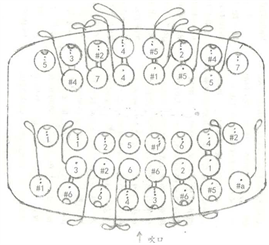

前节提及的三十六、三十八簧全键方笙,是一种适合乐队合奏的改良笙。为目前不少民族管弦乐队所采用。它的基础是上世纪六十年代初,由杨大明先生设计的三十二簧加键笙,其音位排列格局以及指法分析展示如下。

杨大明先生设计三十二簧键笙[3]

杨大明先生三十二簧键笙指法分析

在此基础上目前已扩充成三十六、八簧笙

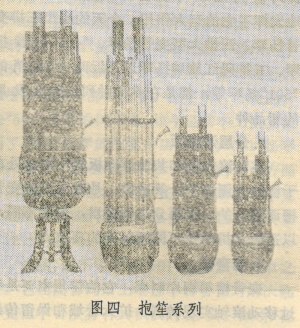

很清楚,此全键方笙的音位格局是依大二度音程所作的规范,与张子锐先生设计的律吕式抱笙异曲同工。中国古代传统,曾把十二音律区分为六个阳律和六个阴律。在乐器的音位设计上,常将黄钟、太簇、姑冼、蕤宾、夷则、无射列为一侧;大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟列为另一侧。1953年,张子锐先生受曲阜孔府排箫六律六吕分列的启发,设计了扬琴的律吕式音位排列,覆盖至今。1963年,又把这种排列法移与抱笙。目前三十六、八簧全键方笙的音位,就是依据律吕排列来扩展。它的合理之处,是实现了演奏时运指程序的规整化。但症结在这类笙完全舍弃了笙的传统指法,再也不敷演奏传统或传统风格浓郁的笙曲。此外由于它的笙苗无一例外地采取了封闭的加键构造,吹奏起来相对省力,但运指的灵敏和速度,也产生了某种程度的掣肘。故目前这种笙一般只使用于现代民族管弦乐队。如中央民族乐队的笙演奏家,在平时都还另备有传统因素的小笙,作独奏或练习使用。我认为这种笙,在乐队的低音声部方向,还是有它相当的发展空间,有取代反应迟钝;体积硕大抱笙的潜力。

四、中国传统笙簧乐器的演化

笙的起源与远古的口弦应直接相关。先秦时代,口弦被称作“簧”。古老典籍《世本》就传说:“女娲作簧,隋作笙。”[4]中国最早的一部诗篇《诗经》也记载有口弦的流传。如《诗·小雅·鹿鸣》:“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓瑟,承筐是将。”[5]《诗·小雅·巧言》:“巧言如簧,颜之厚矣。”[6]

台湾高山族多簧口弦

日本单簧拉线口弦

汉·刘熙《释名·释乐器》记载 :“簧,横也,于管头横施于中也。以竹铁作,于口横鼓之亦是也。”[7]提及了类似巴乌的在管头施簧的乐器;以及口弦的流传。正是在这原始簧乐器的基础上,诞生了笙和竽这类乐器。甲骨文 ![]() “和”字的存在,象形了笙等在商代的基本形态。

“和”字的存在,象形了笙等在商代的基本形态。

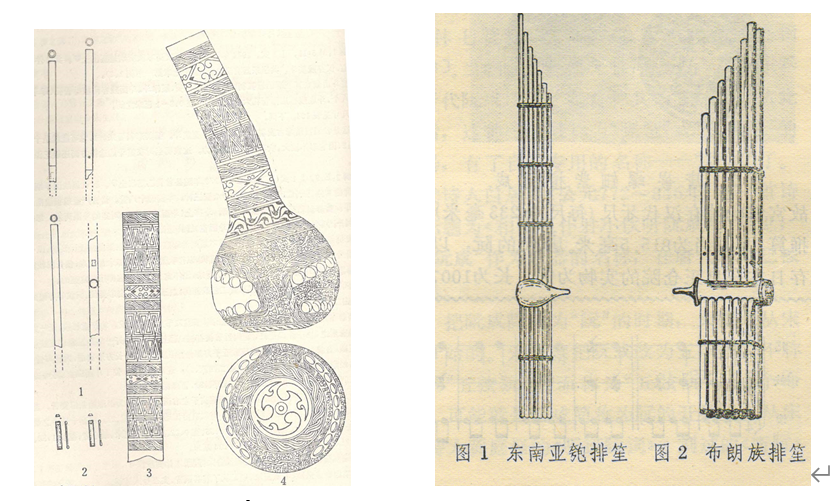

云南江川李家山春秋24号墓;晋宁石寨山古墓群出土的铜葫芦笙斗都透露了当时笙的局部形态。目前所知笙的早期残物,还有湖北当阳曹家港春秋晚期墓出土的残笙斗;江陵天星观一号战国楚墓出土的六具残笙;以及随县擂鼓墩战国曾侯乙墓出土的六具。后者距今已2400多年,分十二、十四、十八苗三种形制。其中那具十八管笙的笙苗,都作穿透笙斗的构造如下图。透露了今天的苗族芦笙;拉祜族葫芦笙;以及布朗族排笙的构造与曾侯乙笙都同属一脉。我推测这一笙苗透斗的构造,很可能是先秦时代笙的普遍特征。至于长沙马王堆西汉一号墓出土的明器竽(该墓遣册二七七简载有“竽一”一项[8])以及随后三号墓出土的实器竽,其气斗都作封底,会不会这正是先秦竽的结构特征。

曾侯乙墓出土笙 [9]

1、笙管 2、笙簧 3、笙管花纹展开图 4、笙斗

曾侯乙笙的笙簧取竹,修得极薄。簧尖已发现有点簧的物质。李纯一《中国上古出土乐器综论·十六章 角竽笙》:曾侯乙笙“簧为长方形,四周高处为框”“中部为极薄的簧舌,舌根与框相连”“舌端点簧物为何物,不详。”[10]

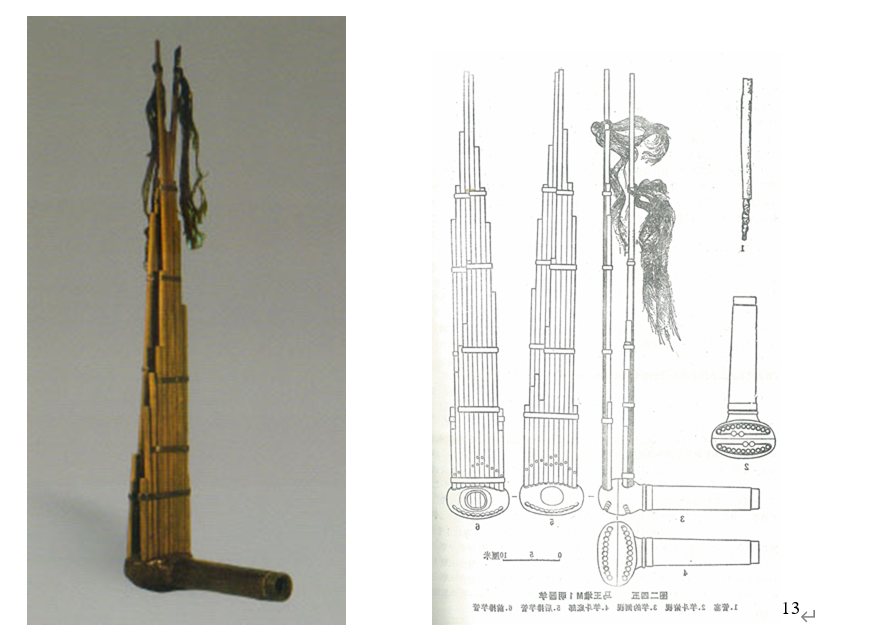

长沙马王堆的汉墓中,出土有金属的簧片,可判断至少西汉初,金属簧已再使用。

从先秦到汉魏,竽一直是与笙并存的簧振乐器。从上述出土实物考察,竽很可能具气斗封底之态,而笙的笙苗则穿透气斗。汉儒解读竽与笙的区别仅在苗数多寡,看来要斟酌了。[11]

据长沙马王堆西汉墓出土的竽瑟合奏乐甬考察,竽与笙的关键区别还可能在音阶的构建不同,犹瑟与箏。即筝具五声,瑟虽也具五声却不限于五声。否则筝后来无法取代“士无故不撤琴瑟”的瑟。[12]

长沙马王堆西汉墓出土的竽[13]

长沙马王堆西汉墓出土的竽

长沙马王堆西汉墓出土的竽瑟合奏甬

透露了竽瑟定音的一致

先秦,竽在在民间也广泛流传,如《史记·苏秦列传》记载:“临淄甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、弹琴、击筑。”[14] 在齐国的宫廷中,竽的演奏规模曾非常庞大,如《韩非子·内储说上·七术》称:“齐宣王使人吹竽,必三百人。”[15] 竽在诸乐中的地位也曾甚高。《韩非子·解老》记载:“竽也者,五声之长者也。故竽先,则钟、瑟皆随,竽唱则诸乐皆和。”[16]

马王堆汉墓出土的二十二簧竽,与《风俗通·声音》所载:“竽,谨按《礼记》:管三十六簧也。长四尺二寸。今二十三管。”[17] 基本符合。此前有认为先秦竽的气斗上,不敷存在容纳三十六苗的空间。但汉竽的折叠管以及一管双音构造,则为当时三十六簧竽的存在,提供了史料记载所不及的证据。

马王堆竽的二式折叠管 [18]

魏晋乱世,很可能导致了竽别致构造的失传。

《隋书·音乐志下》记载:“匏之属,一曰笙,二曰竽”“笙列管十九于匏内施簧二吹之。竽大。三十六管。”表明隋文帝时,笙仍保持着十八簧的规模 。[19]《唐书·礼乐志》记称:“云韶乐有玉磬四虡,琴、瑟、筑、箫、篪、籥、跋膝、笙、竽皆一。”[20] 但隋唐时,尽管宫廷乐队中仍保留有竽的编制,但当时笙与竽的区别,很可能仅在苗数的多寡。以当年遣唐使带回日本的唐代笙与马王堆汉竽两相对比。可揭示中国笙类乐器的构造,曾经历过的历史性到退。

日本东大寺正仓院藏唐代笙

日本雅乐唐代笙音位

唐代宫廷,出现过一种义管笙,并延用至宋代。这是为十七簧笙另配两支可供临时替换的“义管”而成,以照顾转调演奏的运指方便。宋·陈旸《乐书·俗部·匏之属》记载:“义管笙”“圣朝大乐所传之笙,并十七簧,旧外设二管,不定置,谓之义管,每变均易调,则更用之,世俗之乐,非先王之制也。”[21] 由于义管的出现,为避免使用误会,故当时的笙苗上,都开始刻上相应的音名,涂银粉以醒目,故笙遂获“银字笙”之称。《新唐书·礼乐志》:“银字制笙,以银作字,饰其音节。”[22]

宋代,宫廷教坊囿于先秦笙类乐器中曽有竽、巢、和的存在,而附会复古。由李照执行,把笙分为竽笙、巢笙、和笙三等,设十七簧各配义管二,号十九簧,用于宫廷雅乐。《宋史·乐志四》记述:“匏部有六:曰竽笙、曰巢笙、曰和笙;曰闰余匏、曰九星匏、曰七星匏。”[23] 至于“七星”“九星”匏则很可能是今称为葫芦丝的簧乐器。“星”为指孔的雅称。我推测“闰余”应指十二,“闰余匏”很可能是“双凤管”后来的雅称。《宋史·乐志一》:“新制双凤管付大乐局。其制合二管,以足律声,管端刻饰双簧,刻凤为首,施二簧焉。”[24]《文献通考·乐十一》也载:“双凤管,盖合两管以定十二律之音,管端施两簧,刻风为首,左右各四窍。左具黄钟至仲吕之声;右具蕤宾至应钟之声。”记载中,两管的背孔,两个筒音都被作伏笔处理。

景德三年,乐工单仲辛力议废弃义管,重新合竽笙、巢笙、和笙为一,定第四管为黄钟律,十七簧,以调整音位来适应转调演奏,改成了所谓的“竽笙”。此举被记载于《宋史·乐志一》:“明年八月 (景德三年)”“旧制巢笙、和笙,每变宫之际,必换义管,然难遽易。乐工单仲辛遂改为议定之制,不复旋易,与诸宫调皆协。”[25] 宋·陈旸《乐书·俗部·匏之属》记述:“圣朝大乐诸工,以竽、巢、和并为一器,率取十七管笙为之。” 元丰年间又扩展“竽笙十九簧,盖后人象竽倍声,因以名之。”[26]

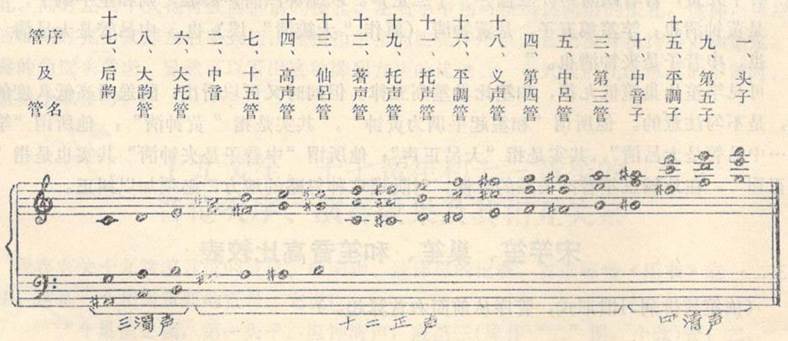

在史料中巢笙的音位被记载为:“今巢笙之制:第一管、头子〔原文此二字缺〕,应钟清声,应第三管〔原文误作第二管〕;二、中音,黄钟正声,应中音子;三、第三管,应钟正声,应头子;四、第四管,南吕正声,应第五子;五、中吕管,无射正声,无应;六、大托管,蕤宾浊声,应托声;七、十五管,大吕正声,无应;八、大韵管,姑洗浊声,有应[著声管];九、第五子,南吕清声,应第四管;十、中音子,黄钟清,应中音;十一、托声管,蕤宾正声,应大托;十二、著声管,姑洗正声,应大韵;十三、仙吕管,夹钟正声,无应;十四、高声管,太簇正声;十五、平调子,林钟清声;十六平调管,林钟正声;十七、后韵,太簇浊声,应高声;十八、义声管,夷则正声,无应;十九、托声管,仲吕正声,无应声。”[27]上述记载经杨荫浏先生补佚考证如下。

据杨荫浏《竽笙考》 [28]

杨荫浏《竽笙考》宋十九簧竽笙、智化寺十七簧笙、清雅乐笙音高比较[29]

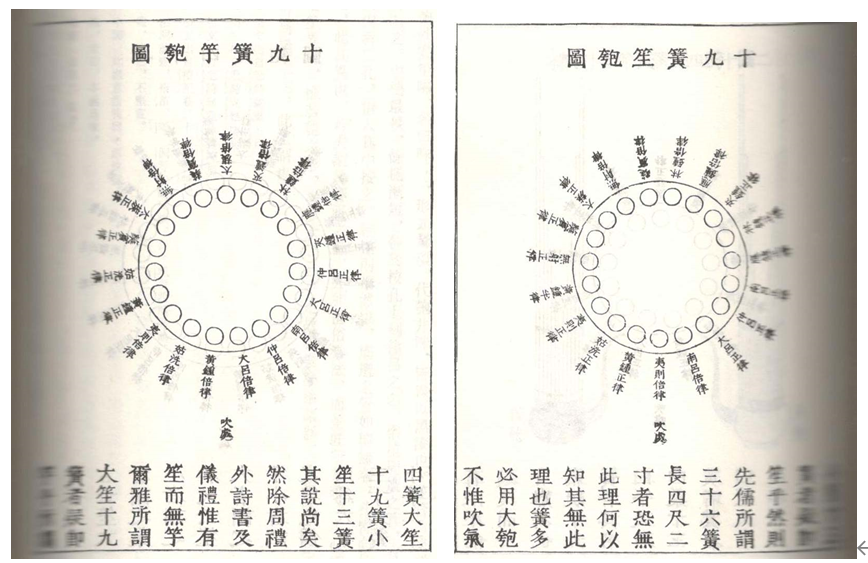

以下是明·朱载堉《律吕精义·内篇》卷八中记载的明代宫廷用竽、笙的音位图。与宋代笙的音位存相当的差别。其间的来龙去脉则有待今后细细考证了。

《律吕精义》刊载的十九簧竽与十九簧笙的音位图[30]

北京智化寺保存的一件十七簧笙,对近现代笙的发展具重要意义。智化寺是明正统(1436—1449)年间建造的寺院。寺内一直拥有一批擅长管乐演奏的乐僧。此寺今存最早的乐谱,为清康熙三十三年(1694)第十五代僧永乾所抄。由于该寺有严格的师承规定,故其中的笙,至少应承袭于明代的传统。它的音位与朱载堉落笔的宫廷用笙有很大区别,很可能是形成于民间的一路,这一格局成为许多改良笙,包括三十七簧有键圆笙在内的基础参照蓝本。

北京智化寺十七簧笙音位[31]

结语

在此谨摘山东音乐学院牟楠教授当年硕士论文中,对三十七簧有键圆笙所做的如下陈述,来作为本篇结语的开篇:“1997年,在天津音乐学院举行的笔者硕士研究生毕业音乐会上,所选的曲目全用三十七簧笙演奏。在所演奏的十首乐曲中,有笙曲代表作《晋调》,有风格各异的《微山湖船歌》《骑竹马》《玫瑰花开》等。这些作品都已经在笙界流传多年。另外还演奏了笙与钢琴曲《春天的歌》,赋格曲《远草赋》,协奏曲《静夜思》。从整个音乐会曲目可以看出,无论是传统曲目还是现代曲目,三十七簧笙是能够胜任的,完全体现出三十七簧笙的优越性。”[32]

历史上笙的音位格局繁众多样,但常言事物“分久必合”。笙的发展自进入了近现代阶段之后,终究已呈现出某种“合”的倾向。这与欧洲文化东渐后;中国传统文化的重新振兴密切相关。三十七簧有键圆笙与三十八簧全键方笙的诞生,正体现了中西音乐文化的某些因素,在中国乐坛正经历着的一个消化融合过程,尽管说这一过程今天还不能说已很圆满,但前进的动力将会越来越强劲。我觉得作为一种展望,三十七簧有键圆笙必将成为一种会被越来越接受的独奏合奏用笙;音乐教学用笙。而三十八簧全键方笙很可能会朝民族管弦乐队低音声部的需要方向去伸展。

近现代对笙的改良一代代中华民族子孙曽为此做出过不懈的努力。特别是新中国成立后,出现了许多匠心的设计方案和制作。由于照顾篇幅,仅把我能涉及到的一些记载安排于本文作附录,并注明出处,以便查阅研讨。

附录:

1、刘绪昌的28簧笙,详细见《乐器科技》1979/1期

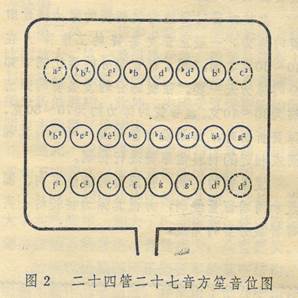

2、何天苏24管27音方笙。详细见《乐器科技》1984/1期p13

3、蒋无间的24簧笙,详细见《乐器科技》1976/2

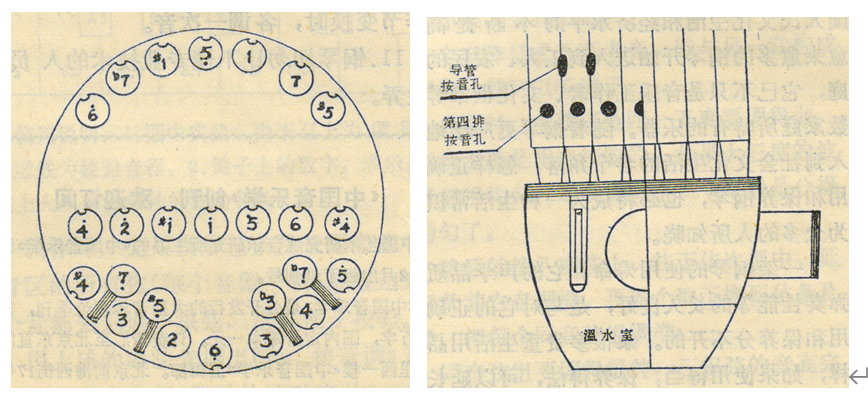

4、朱杰25簧导管笙,详细参见《乐器》1986年1期p18

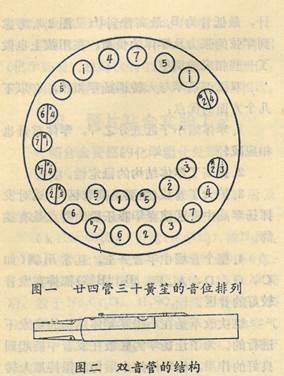

5、张之良24管30簧笙,详细参见《乐器科技》1980年5期p3

6、赵德震26簧笙和加键倍低音笙,采取律吕式排列格局。详细参见《乐器科技》1978年2期p12

7、刘荣光34簧笙,独创了手掌推键的构造,详细参见《乐器科技》1980年4期

右图为手掌推键的结构

8、孙友37簧活塞笙,取一管双簧构造,详细参见《乐器》1995年4期p18。

9、范元祝37簧加键笙,以传统十七簧笙基础改革。详细参见《乐器》1988年3月p25 《乐器》1994年4期p22

10、孙汝桂、张之良36簧圆笙。详细参见《乐器》1987年4期p6-7

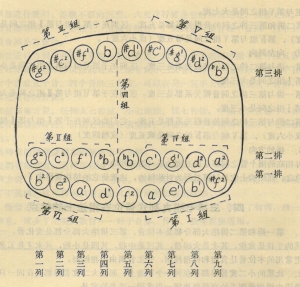

11、聂平凡的三排七组九列式笙,详细此间《乐器科技》1978年3期p17

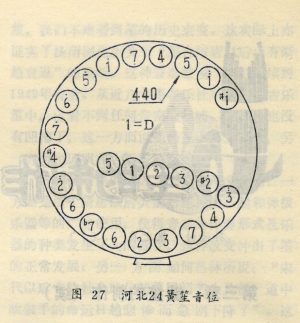

12、河北24簧笙,详细参见《乐器》1987年4期

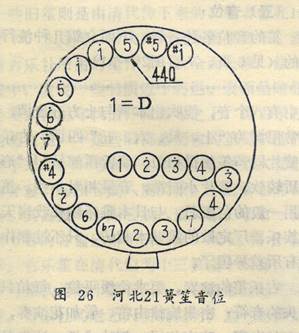

13、河北21簧笙,详细参见《乐器》1987年4期

14、山西24簧笙,详细参见《乐器》1987年4期

15、黄林潜三十簧方笙,详细见《乐器》1989年2期p14

16、张子锐设计的抱笙音位,

17、胡天泉的二十六簧配巴乌笙《乐器》1982年6期p12-13

18、邵春良设计双斗笙,详细参见《乐器》1983年1期p10。