我自幼习笙,幸运地与这件乐器结了缘。时至今日古稀之年,为能在教学和演奏的舞台上继续为传递中国笙艺术贡献自己的一份微薄之力而感到欣慰。我曾录制过一张民歌抒情小集《笙声慢》,正如这张专辑标题《笙声慢》中的“慢”字,对我而言它不光是一种指速度上的含义,它也是一种心态、一种人生哲学,是经历过后的沉淀。“慢即是快、快即是稳”。就拿学习器乐和音乐来说,从一开始的生疏(慢)到反复练习后的娴熟(快),再到从中慢慢过滤后的提炼沉淀或升华。人生亦是如此。

再此,请允许我和大家说说自己在演奏、教育以及乐器改良这一路走来的经验与体会。

【演奏】

(一)与笙的结缘

我出生于上海,在孩童时便与笙结下了不解之缘。自小受到了“江南丝竹”的熏陶,经常聆听前辈们的演奏,而唯独笙的声音一直深深地吸引着我,令我着迷。8岁那年在父母的支持下随江南丝竹名家顾文祥先生学习吹笙,一把传统十三簧的小笙由此开启了我的习笙之路。老先生不仅教我吹笙,也经常带着我与各“江南丝竹”前辈们一同演奏。前辈们对我的演奏赞赏有加,这更激励了我每日勤奋刻苦的练习。十二岁那年考入上海“红霞歌舞团学馆”,由于当时团里没有在职的笙专业老师,学馆便安排我去上海民族乐团、上海电影乐团等地找老师指点,课程极少,基本靠自己刻苦练习和琢磨,加上我在乐队和独奏演奏上不断累积的实践经验,慢慢演变形成自己的一套声音、运气和演奏等系统理念。

(二)在上海电影乐团时期

自我8岁那年开始吹笙,至今也有62个年头了。在上海电影乐团工作的日子,对我来说是个非常重要的时期。众所周知,上世纪七、八十年代是我国电影、动画片的一个创作顶峰时期,特别是动画片的制作处于世界领先水平,大量的影视、动画作品几乎同时涌现,也就使得当时作为全国几大乐团之一的上海电影乐团其重要配乐功能的工作十分繁忙。如在影视片《焦裕禄》《城南旧事》《秋海棠》《喜盈门》《聊斋》;动画片《三个和尚》《哪吒闹海》《山水情》《滥竽充数》《阿凡提的故事》《雪孩子》《黑猫警长》《葫芦兄弟》《大闹天宫》《宝莲灯》;纪录片《徐悲鸿》和科教片《长江》等作品中都能听到作曲家为我写的大段笙主奏或独奏的片段。创作动画片《滥竽充数》时,摄制组专门请我录制演奏录像,根据我演奏时的动作来进行绘画制作。

高密度的配乐工作不仅增强丰富了我的演奏经验,同时也因可以大量聆听自己的录音使我开始对笙演奏有了更广泛的思考。除了录音工作以外,还有许多于国内各大城市的演出。1975年及1976年,作为第一批由全国挑选出来的最优秀的演奏家之一,与其他顶尖音乐家们组成乐团出访澳大利亚、新西兰、香港、希腊、瑞士、卢森堡、比利时等地进行国际文化艺术交流。此次出访不仅在音乐厅里举办了音乐会,我们更是走到基层,如学校、工厂,把中国文化艺术最直接地介绍给外国朋友们。

除了日常录音、演出、教学工作之外,我也在不断思考笙独奏曲目技术层面的拓展和音乐立体的表现力。也许是我知难而上、尽善尽美的性格使然,在练琴的过程中挑战极限,追求自然的方法以及气息和技术极致完美的配合,致力于不断突破自我技术障碍和局限性。我发现当时很多笙作品的技术创作方式和音乐表现上较为类同,不像西方器乐独奏曲中所呈现的那样丰富多彩。偶然一次听到在江西插队落户的亲戚哼唱《井冈山上太阳红》的旋律,非常喜欢,便记了下来。平时就拿来做些“变奏”的练习。后来在同事李作明先生的建议下,我们移植并改编了《井冈山上太阳红》这首脍炙人口的作品,首次运用笙五八度和音快速演奏非重复音旋律性十六分音符,使得笙在演奏重复音旋律性技巧上得到了突破,并由当时的上海电台进行了录音和广播,得到了广泛认可。这让我更加意识到,我作为一名笙演奏家对笙艺术的传承和发展所肩负的巨大责任,于是我便结合自己的技术和音乐理念,与当时上海电影乐团的作曲家们合作原创和改编了很多作品,如《达姆达姆》《畅饮一杯胜利酒》《海夜思萦》《湘江春歌》等。

张晓峰先生于1983年为笙与乐队创作了《望夫云的传说》。这首作品最初的首演用的是传统27簧笙,在调性上有局限性,不能转调,需要加上芦笙来共同完成。而这部作品在上海的首演以及之后的专辑录音是我用我和牟善平先生共同研制改良的37簧改良高音笙来演奏的,没有转调困难,且解决了一人多笙的问题。我也在张先生的应允下进行了二度创作,将原作品中本来由独奏笙与乐队和巴乌对奏的部分编改成复调形式,直接用独奏笙演奏出描写男女对话的情景,更加深刻细腻地表现出音乐的意境。

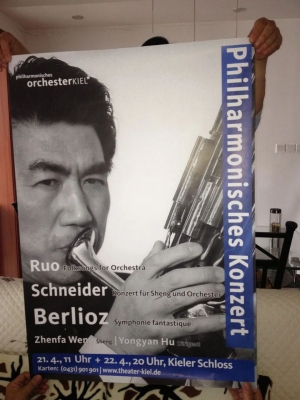

(三)退休至今

1996年由于文艺院团改革,我被任命为上海东方广播民族乐团副团长;2001年再次改革,于是上海东方广播民族乐团和上海民族乐团合并。在这之后,我一直活跃在世界各地的演出舞台上,如:2002年在德国举行了近2个月的笙独奏音乐会巡演,轰动德国音乐界,媒体也给出了高度好评;2004年应长笛大师阿多阳先生的邀请在慕尼黑音乐学院举办音乐会;2005年受荷兰新乐团之邀赴荷兰成功首演盖拉德•勒西作曲的现代派笙协奏曲《河、格、形》;许舒亚作曲的笙与弦乐四重奏《题献II》;2012年与德国基尔爱乐乐团在德国演奏作曲家施耐德创作的现代派笙协奏曲《易》;这首作品也在2015年首届中国笙艺术周“翁镇发专场音乐会”上演奏。在施耐德先生致我的寄语中写道:“笙的音色和无穷的表现力一直不断地吸引着我,笙的声音让我感受到中国精神的灵魂……由此创作了这部笙协奏曲《易》……我的这部作品能被传奇式笙演奏大师翁镇发先生在这个盛大的中国笙艺术庆典上演奏,我感到非常骄傲与自豪。”之后于同年12月我又与台湾国乐团在著名指挥阎惠昌的执棒下成功首演德国作曲家施耐德为37簧笙与中乐团改写的笙协奏曲《易》;2018年10月赴美国纽约卡内基音乐厅举办“传统与新作品”音乐会专场等等。

为我协奏过的乐团有:荷兰现代音乐乐团、德国基尔爱乐乐团、香港中乐团、澳门中乐团、台湾高雄市立国乐团、台北市立国乐团、台湾国乐团、日本六华仙乐团、上海民族乐团、上海交响乐团、上海爱乐乐团等。

退休以来,我仍积极从事教育、演奏以及乐器开发的工作,同时为发展弘扬民族音乐文化,给年轻人搭建更多的音乐舞台,2013年作为“飞云民族乐团”创始人之一和夏飞云先生建立了乐团并担任该团副团长,2015年吴巍先生创立了上音“翁镇发笙乐团”并邀我担任该团团长。

2006年至今,我还参加德音乐教和允中文教院的“国乐大家高校行”公益活动,走进中国人民大学、中国传媒大学、清华大学、北京中医药大学、西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等近三十所高校,为大学生举办“国乐启蒙”音乐会和吹管乐讲座,受到广大师生的热烈欢迎和真挚喜爱,为弘扬乐教与中国艺术不遗余力。

在我的演奏生涯中已录制了《笙华》《中国笙名家名曲》《笙声慢》《小河淌水》等笙独奏专辑。其中《笙声慢》的内容被多次以不同版本发行多达5种以上;2005年于德国西柏林电台录制了37簧笙独奏专辑《小河淌水》,并由美国著名唱片公司celestialharmonies全球发行。2015年9月19日于上海交响音乐厅成功举办了由上海音乐学院主办的“上音首届笙艺术周之翁镇发独奏音乐会专场”,并同时出版音乐会实况录音和录像专辑。除了个人独奏专辑之外,我组织参与录制的唱片专辑不下上百张。

【关于37簧传统改良笙】

笙是中国最古老的吹管乐器,在我国从古至今、从宫廷到民间经历了各样的变迁。建国以后,笙在乐器改革上有了重大进展,50年代笙演奏家胡天泉先生和阎海登先生创作的《凤凰展翅》《晋调》等作品确立了笙这件乐器的独奏地位。

长期的演奏实践、教学使我意识到原本使用的笙不能满足我在音乐上的要求。经过研究和演奏各种不同形制(从十几簧到三十几簧不等)的笙,我开始设想解决一个非常重要的问题,就是如何在不牺牲先人传承下来的优秀传统演奏技法和音色的前提下解决笙转调和音域的问题。当时很多作曲家也因为笙音域有限,给创作带来了很大的局限性。这也不益于对笙日后众多可能性的发展。

上世纪80年代初我在“上海之春国际音乐节”上首演了我与他人合作创作的笙协奏曲《海夜思萦》,并获得了强烈反响。这首作品的写作法在当时原创笙作品中并不多见:采用了西方小奏鸣曲式,具有画面感歌唱式的主题乐句以及复调对位手法;在技术上运用了大量半音、快速的移调模进及分解3和弦运指等对笙演奏有突破性的技法。当时这部作品的首演我是用武汉音乐学院蒋朗蟾教授设计的36簧改良方笙来演奏的。这把笙保留了北方地区方笙的基本形制,半音丰富,音域与36簧键笙一样。我在这把36簧方笙上对其键位排列也做了重新的调整。

但我仍然在寻找可以不加扩音管、音色更加符合自己演奏理念和录音需求的乐器。也因为自己一直演奏的都是传统圆笙,所以便想在圆笙上改革一把。

基于对祖先文化传承的尊重,我想在保留传统笙的形制,持笙方法、音位安排、手指位置等演奏法,特别是音色理念的基础上,改良出一种音域宽泛、音色淳厚圆润、音量平衡统一、又能保留所有传统笙技法的“传统改良笙”。

1985年,我与山东艺术学院牟善平教授用了数年的时间,通过不断实验、实践和改良,花费巨大的精力,共同成功研制出了37簧传统改良笙。音域为g-g3。37簧传统笙构造非常复杂,运用了杠杆原理、折叠管原理,采用交叉指法。我的设计理念是:笙键的位置需要贴合自然,以最人性化为根本,根据手指与身体的力量关系、重量平衡,将这些科学理念经过巧妙设计使演奏者可以最大限度地发挥。

37簧笙是非封闭式笙,其特点就是可以将所有笙的传统或现代的演奏技法都得以发挥,而且其力度张力,音色变化的空间是非常大的。但同时也非常费气,消耗力大,需要花更多的功夫。练习这样一件具有巨大张力和挑战性的乐器就如同在修行。天道酬勤,演奏者的功力越深,它在音色、色彩以及技术表现力上就会展示出更大的张力和可能性。也因为是非封闭式笙,许多笙的传统技巧和手法如滑音、历音、打音等(笙的最具特色的表现手法)就能表现得更加淋漓尽致。因此1985年在济南召开的鉴定会上经专家鉴定,被一致认为是中国目前结构最合理、最科学的簧管共振乐器,被誉为“中国第一笙”,并于同年获得中国文化部颁发的国家科技进步奖。

从37簧笙诞生的这整整30年以来,在演奏不同中、西乐曲时,都没有出现任何问题,可谓一步到位。其最大的革命就是在几乎完全保留古老传统指法的基础上,改革和改良为可以演奏任何风格的中、西音乐的平均律乐器,其中也包括调性复杂的现代派音乐,比如我2005年赴荷兰成功首演盖拉德•勒西作曲的现代派笙协奏曲《河、格、形》;许舒亚作曲的笙与弦乐四重奏《题献II》;2012年在德国与基尔爱乐乐团演奏德国作曲家施耐德的现代派作品笙协奏曲《易》等。改良后的37簧笙不但可以演奏半音、微分音、和弦、复调、音簇等,它还能模仿电子音乐的效果,演奏神奇滑音或充满爆发力的声音等。

正是因为这把出色的乐器,在国际上的地位也越来越高,世界上许多一流的作曲家都被这件容纳中华智慧的神奇的乐器所吸引,为其创作出许多很棒的作品。我其中一位得意门生,旅德笙演奏家吴巍,由于他精湛的演绎,用这把37簧笙把我们的文化精髓介绍给了西方的观众,在欧洲长年的积累征服了许多一流作曲家为其写作品,并在世界的舞台上展现我们的37簧笙。已为他创作的协奏曲多达20部,如Unsuk Chin的笙协奏曲《su2009》、恩耀特•施奈德的两首笙协奏曲、胡斯•扬盛的笙协奏曲《四首歌》等等。西方作曲家为了要给笙创作,一定要买一把37簧笙先学习,认识它的演奏法、指法及和声组合。国际著名爵士小号演奏家及作曲家詹姆士·莫里森在听了37簧笙的演奏后公开表示要学习这件乐器,并订购了一把37簧笙。2008年,卢森堡国际当代作曲协会第七届国际作曲比赛,举办首次以中国37簧笙为主要乐器的“37簧笙与室内乐团”的创作比赛。比赛吸引了来自世界42个国家和地区的作曲家,有二百多部作品投稿。这些都充分说明37簧传统改良笙的科学性、合理性受到世界范围的赞赏与肯定。

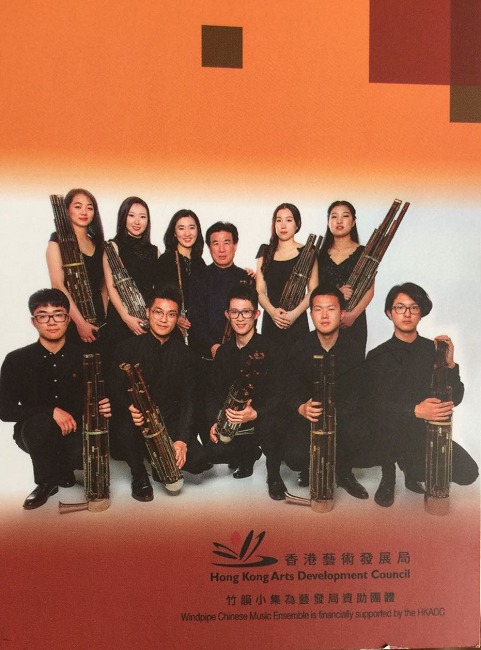

上海音乐学院和山东艺术学院把37簧笙列为教学指定乐器至今已有30余年。近年来我又不断研究设计,在37簧传统改良笙的基础上与上海民族乐器一厂合作成功研制开发出37簧中音笙、32簧次中音笙和低音笙等系列笙。2015年由上海音乐学院成立了上音翁镇发笙乐团,乐团均采用37簧笙系列组合,声音纯朴,音质和谐统一,无论从西方巴洛克时期风格的作品还是到现代作品都能完美演绎。“翁镇发笙乐团”是一个民族吹管乐器国际化的多功能组合,成立至今已在多个音乐节上成功展演,深受观众喜爱,得到业界的广泛认可。目前笙团驻团作曲家有:中国作曲家王颖、沈叶博士、张梦,芬兰作曲家托米•雷伊塞宁(TomiRäisänen),马来西亚作曲家钟启容等。其中张梦为笙团创作的《笙形》《变奏曲》已被笙团多次演绎并录音。

【教学及教学理念】

我的教学生涯始于上世纪七十年代。当年的通讯没有今天这么发达,但依然有很多海内外的学生,通过电影、动画片中的录音、电台广播、报纸书刊等新闻媒介对我的相关报道慕名而来跟我学习。1977年我的好友——时任上海音乐学院笙教师的徐超铭先生因为工作原因去支援西藏,故由我来兼任上海音乐学院笙的教学职务。如今我仍然在教学岗位工作,同时担任着上海音乐学院、上海戏剧学院、上海大学音乐学院、上海师范大学音乐学院、复旦大学哲学院等多所高校的笙专业教授。

可能和我自幼学笙的经历有关。当时没有科学规范的教育体系,民乐基本是以演奏家个人的特色而各成一派。对我来说学习是全面的,并不是局限于某一个人或某一件乐器。我认为每一专业当它发展到一定高度时都是相通的,都可以互相交通、融会贯通。虽然自己在学习的过程中走了不少弯路,但也正因为如此,让我有机会尝试不同的可能性,这也促成了我不墨守成规,尽可能打开思路寻找和追求更好方法的能力。通过废寝忘食的刻苦勤奋,不断钻研领悟,又加上一些这方面的天赋,慢慢形成了属于自己的独特演奏理念和教育体系。

在笙演奏教学上,我一直给学生传达吹管乐中最重要的理念——“气”的运用,“气”也就是管乐演奏灵魂所在。在我看来,任何器乐演奏到了一定高度的境界最终讲究的还是“气”。这是我们中国悠久历史传承的精髓。然而吹管乐一开始就要学运“气”,因为没有“气”就无法让乐器振动产生声音。而“气息”贯穿整个身体,却又无法用肉眼来观察辨别如何使用才是最正确的方法。运气的优秀与否直接影响到演奏出来的音色和所有技术的质量。多年的演奏及录音经验使我不断去探索:如何能演奏出更好的音色,如何让技术更加游刃有余的服务于音乐。最终探索出属于自己的一套与国际接轨的科学演奏方法:以追求自然为本的吹奏法。在运气、声音、技术等方法的理念上突破已有的局限性,改善了笙演奏技术,包括吹吸正常发声理念,气吐、单吐、双吐、三吐音、软双吐、碎吐、打音、顿气、顿吐、锯气、剁气、呼舌、气颤及以山东三大气为基础的新衍生技巧,气和手上技巧的不同配合等,发展形成笙的新演奏技术。这些方法理念都将会在我正在筹备撰写的演奏教学著作中详细描写。

如上面所提到的,吹管乐演奏灵魂所在——气息运用是无法用肉眼来观察的,那么又怎样可以让学生们见到并有意识的正确自如地运用控制气息呢?在几十年的教学过程中不断研究,慢慢积累开发出一整套“对症下药”的练习方法。用最自然简单的办法让学生们轻松找到好的方法,再通过反复有要求的练习来领悟,到最后真正掌握、控制并运用自如。我到现在每天都保证练琴时间,少则2小时,多则8小时。一是因为自己真心的热爱,再者也是因为艺海无涯,包括自己一辈子追求的好的方法和理念。对我而言,没有最好的方法,只有更好的方法。所以我时刻都在不断调整自己的状态,在练习中寻求和感悟更智慧的道路。

我非常热爱演奏,从未间断过研究世界各地音乐来汲取各地之精华,在演奏技巧上也不拘一格,而教学对我来说也是充满乐趣和挑战的。教学本身也是一种学习。来自五湖四海的学生们,每一个的成长环境、家庭教育以及自身理解学习能力都有所差异。不仅要思考在演奏教学上如何采取相应的方法来让不同能力的学生理解掌握教学内容,更重要的是要他们建立正确积极的心理状态。到我这边学习的学生们,其演奏能力大都非常优秀,而他们所处的专业环境也是竞争激烈。如何调整他们的心态是作为老师的我义不容辞的责任。我会引导学生互相欣赏,学习他人身上的优点。我时常和他们说,不要期待别人比你差,要希望大家都好,只有优秀的环境里才有可能培养出更优秀的自己。要比就和自己比。我希望自己的以身作则可以影响到我的学生们,可以坦诚无杂念地面对音乐。音乐是很真实的东西,你心里的声音(想法)都能从演奏里流露出来。只有心净了,音乐才能纯粹。

我的女儿从小学习钢琴,后又学习长笛专业,17岁留学德国。故此我有机会更深入地接触到西方各国不同时期和风格的音乐。她留学期间以及她真正成为职业音乐家以后,我们都经常互相交流,探讨声音的理念,练习和演奏的体会,各自对音乐的领悟等等。她很努力,也十分幸运,能够成为多位世界顶尖长笛大师的学生,这也让我接触到了西方音乐大师的演奏理念。后来她考入了柏林爱乐乐团乐队学院,浸泡在这样顶级的交响乐团里学习,我真的为她感到高兴。记得当时她回国来过假期,听到我在家里练琴,激动地跑来叫到:“爸爸,为什么你笙的音色和柏林爱乐的声音理念如此相似?!……”这也使我更加坚信科学的演奏理念是相通的。

虽然我从事的是笙的演奏和教育事业,但我希望自己的教学不只是限制于乐器的掌握。我认为任何一种乐器只是音乐表达的一种媒介。音乐本身是超越器乐的。我鼓励学生们拓宽视野,突破局限,激发创造力,寻找更多的可能性来为音乐、为笙事业做出自己的贡献。如今我所教过的学生遍及海内外各地:有在国内知名音乐团体从事笙演奏职业的;有在音乐院校成为笙专业教授的;有在世界舞台上为笙事业而努力绽放的演奏家,手捧优秀的37簧传统改良笙,不仅把中国的文化艺术带到世界的舞台,还吸引了众多世界最前沿的作曲家为其创作多达几十部笙与交响乐团协奏曲,巡演于世界各国一流乐团;开发各类音乐领域的项目,如:爵士音乐、即兴音乐、古典音乐、巴洛克音乐、极简音乐、现代音乐、电子音乐、各国民间音乐等;也有学生不仅活跃于音乐演奏舞台,也积极致力于创作新作品,丰富中国民乐曲目,其作品多次获得国内重大作曲比赛各个奖项,为37簧笙也创作了多首独奏,重奏作品如《玄烟》《幻象》《笙声吟引》《笙形》《驹追骏》《变奏曲》《夜泊》《光弈》等。

我的学生们是我的骄傲,是我的宝贝。教学中我是非常严格的,但生活中我们如同家人一般。经常家里来一群学生,我们一起练琴,一起做饭,分享生活和学习上的经验。我鼓励孩子们多去了解和掌握其他的知识,丰富自己的阅历,并常常尽自己一切可能为学生提供学习和实践的资源,希望他们以年轻人的视角去发现和探索世界。

【结语】

笙在古代又称作“和”。如大家所知,在音程当中最和谐,除同度与八度外,便是纯五度和纯四度。我们中国古代智慧的祖先们,运用自然的纯四度、纯五度与八度作为笙的基本和声(即传统和声);也因为笙具备丰满的和音、粘性的音色,能把丝竹管弦等乐器和谐地调合在一起,故而又叫“和”。一个八划笔画的“和”字却包容了几千年浩瀚的中华文化之精髓。中国传统儒家文化讲究“和”,比如:“家和万事兴”“以和为贵”,“和”的思想概括了中国儒家思想所倡导的做人的伦理道德、行为规范,提倡敬人爱人,力求做到先人后己,是仁与礼的结合;道家讲究“天人合一”,以此来说明人与自然、人与人、人与周围的一切的关系。我经常和学生们说,我们在无边无际的宇宙中是如此渺小,在自然中生存,从自然中汲取,对待自然要有一种敬畏之心,顺应天地大道而和谐共处。

在音乐里也是一样,从和弦里音程之间的关系、音符之间的关系、乐句之间的关系、乐章之间的关系,到室内乐或大乐队声部之间的关系等等,每一个个体都是在一个整体统一结构中的一小点,并流动变化着先后主次。只有互相谐调,方能成就动人纯粹的音乐。我也是这样对待我的家人、我的学生、我的同行友人。我通过笙这件伟大的乐器以及持之以恒的修炼来领悟这其中深奥又简单的哲学意义,这便演变形成了我的演奏及教育等理念。

综上所述是我个人在从事音乐事业和教育事业多年来积累的一些体会和感悟。欢迎各位专家友人们提出宝贵意见。感谢中国民族管弦乐学会、感谢各位同仁、感谢几十年来和我风雨同舟一直支持我的爱妻以及家人!我将怀着一颗赤子之心,在我热爱的岗位上继续发光发热,把我所传承的文化继续传递给更多的年轻人,期盼着他们为我们中国的文化、我们的民族音乐做出贡献并发扬光大!

▲ 2019年,翁镇发先生在第八届华乐论坛会场