音乐家如果不求思、求变、求创新,终将沦为艺匠。求创新是艺术家活跃思维的表现,是由量变到质变的自然转化的过程。中国笙作为一种民族文化,经过长时期的历史发展形成了文化传统。它已成为中华文化的载体和表现形式,且具有明显的地域性和民族性。

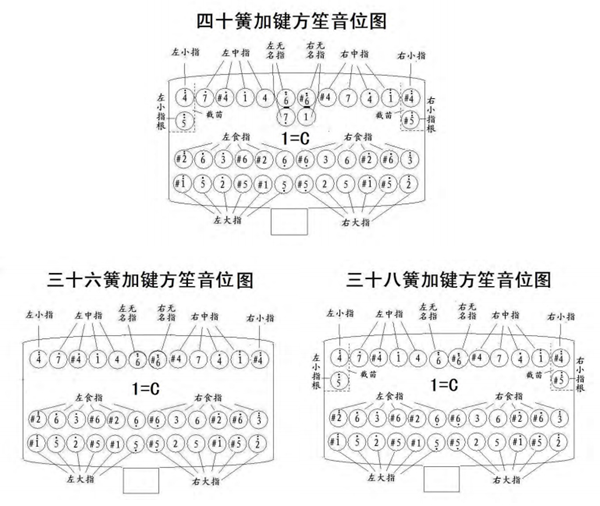

著名笙演奏家、笙改革家王慧中先生深知古老的笙必须与时俱进、创新发展、优存劣汰,若不求思求变、墨守成规、固步自封,最后终会在历史发展和社会变迁中被淘汰。上世纪八十年代,他和笙制作家孙汝桂、笙演奏家杨大明一道,集思广益,多方研究论证,创造了三十六簧加键的方笙。三十六簧加键方笙的问世之所以受到广大吹笙者的青睐,它具有三大优点:一是指法设计科学合理,半音齐全可任意转调。二是采用波姆键演奏,省气省力且运指便捷。三是笙放在腿上演奏,解放了双手。此外,三十六笙的创新,还给我们带来了两点启示:第一,笙的改革要坚持“不忘本来,吸收外来,面向未来”,推动中华传统文化与世界文明交流互鉴。第二,三十六簧加键方笙坚持用自由簧发音,保持了传统笙原有色彩,基本演奏方法仍以四、五、八度的传统和声为基础,又能自如演奏各种和弦变化。

学者刘梦溪在《传统的误读》中指出:文化秩序中既有累积的旧传统,又有衍生的新传统,这两部分是一种互相制衡的关系,通过互相制衡以保持文化发展的渐进性。因此,三十六簧加键笙一经问世,便在国内外风传开来,更是大型民族乐队不可或缺的常规乐器。相信假以时日,三十六簧加键笙在不断的实践、不断的完善中,以更大的艺术魅力,为传统注入生命的活力,从而使笙这件古老的簧管乐器逐步走向规范、走向统一,在当代得到延续和发展。

三位笙改革家充分认识到中国文化是世界文化的一部分,把中国文化和世界文化割裂开了或对立起来是错误的。我们知道,中国传统文化具有极大的兼收并蓄的特点,善于吸收外来文化,他们一手伸向传统,一手伸向西洋,在民族化、大众化的总目标下殊途同归。三十六簧加键笙之所以呼吸省力、按音快速、增音方便、转调灵活,主要是借鉴了西洋木管乐器上的“波姆键”。一百多年前德国长笛演奏家兼乐器制作的改革家塞奥德·波姆发明了金属按音键,从而在世界上流行开来。引进为了更新,把引进的加以同化,使之成为中国笙新的机体的组成部分,使原来传统笙得到了丰富和发展。王慧中先生深情地告诉笔者:若不是众多前辈笙演奏家对笙的不断改革实践,音乐界学者们将丰富的笙资源进行梳理,我们才能积水成渊,革新创造出三十六簧加键方笙。由此,笔者认为科技与艺术虽然分别属于人类理性的结晶和感性的智慧,然而它们的共同之处则在于,它们在本质上都是通过创造来影响人类和世界发展的一种本领,在推进人类文明的进程中相互发生着关系。

1986年6月,在武汉召开的“全国笙规范化研讨会”上,中央民族乐团著名笙演奏王慧中先生,在全国首次的《中国笙名家独奏音乐会》上,我第一次见到了由孙汝桂、王慧中、杨大明共同研制的三十六簧加键方笙。继胡天泉的《阿细欢歌》、唐富的《木叶情》、高沛的《龙凤呈祥》、孙友的《欢乐的泼水节》之后,王慧中用三十六簧加键方笙演奏了由他创作的《傣乡风情》,又加演了他改编的《四小天鹅舞曲》技惊四座,这两首代表作穷尽了加键笙语汇的可能性,他以柔为美,以清为高的演奏,受到音乐理论家、作曲家和笙演奏家们的肯定。笔者作为此次会议和演出的发起者和组织者,翌日撰写了《诗情画意的“傣家风情”》一文,登在了《长江日报》上。

王慧中先生从青涩的小伙到童颜鹤发的老者,以笙为伴几十年,自诩为“笙痴”。遗憾的是孙汝桂、杨大明两位大家已先后仙逝。古之"成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”。花甲之年的王慧中先生仍痴心不改,继续查阅史料,吸收前辈和时贤的营养,剖析笙的发展过程,精审梳理,依然扯不断对三十六簧加键笙的那份牵挂。为了完善改良笙,使它达到完美科学的效果,他将三十六簧扩展为三十八簧,进而到四十簧。并充分利用笙斗的方寸之地,使笙达到三组音域,十二音体系的半音齐全,多民族特色音阶以及调性使用的范围都可以圆满解决。四十簧加键方笙不仅可以得心应手地演奏四、五、八度的传统和声,为唢呐笛子伴奏,还可以流畅地演外国乐曲,如《西班牙斗牛舞曲》《波尔卡》、贝多芬的《小步舞曲》、柴可夫斯基的《拿波里舞曲》《流浪者之歌》等。尤其值得一提的是俄罗斯作曲家里姆斯基科萨科夫所创作的歌剧《萨旦王的故事》中的一首间奏曲《野蜂飞舞》,原曲由管弦乐队演奏。因这首乐曲具有诙谐的风格和高难的演奏技巧,被西洋乐器中的长笛、单簧管、小号、长号以及钢琴等改编为独奏曲,而闻名于世界。然而对于一管一音的笙要移植此曲,确有很大的难度,但通过王慧中先生孜孜以求的不懈精神,如今他在四十簧加键笙上也能快速地吹奏。无论上行下行的快速半音阶,还是和声与力度的变化,都能得心应手,快速流利的演奏,令中外音乐家为之惊叹。从而使笙从伴奏到独奏,从纯律到十二平均律,技术的革新、技巧的变换、形状的演变,都有了质的突破和超越。

四十五年来,演奏三十六簧笙者,已成千盈万,一时,邀请王慧中先生去海内外示范演出、教学、讲座纷至沓来,接应不暇。在这看似一路灿然中,殊不知,为改革三十六簧加键方笙,王慧中先生却是尝尽艰辛。乐器学科技与艺术结合的典型例子,有着明显的交叉科技,它牵扯到音乐学、美学、声学、物理、化学、机械制造、手工艺和材料学等等,可以说,任何一个单独学科都无法提供完美的解决方案。

当三十六簧加键笙方笙的图纸设计出来后,他首先找到了天津市静海县新声乐器厂的邢玉普师傅,做出了第一支三十六簧加键方笙,尽管还不完美,但为后来的三十六簧笙的改进提供了宝贵的经验和探索。1975年再由北京民族乐器厂制笙专家孙汝桂制作出了第二支三十六簧加键笙。自古以来,中国汉族的笙从来没有过扩音管笙,只有苗族的芦笙,因此,芦笙音量大且音色浑厚浓郁。于是,王慧中向孙汝桂师傅提出能否把扩音管加到三十六簧键笙上,但三十六簧方笙与芦笙的结构不同,芦笙的扩音管是套筒式,占用空间大,而三十六簧笙音管多,管与管之间空间小而密,最后在王慧中的妙思与孙汝桂的巧做中解决了这一难题,即把手握成管状,并罩在三十六簧笙苗上键子的发音孔外边,同样可以起到扩音的作用。这种新的改进使汉族的笙不仅扩大了音量,且音质音色更加明亮通透。随后又将竹管改为铜制,这样既减轻了笙的重量,也更突出了笙的金石之声。此外,他们将三十六簧键笙的键头放在笙的中部,这样键头上下结合,使笙的演奏更加科学方便。

一种改革乐器能否成功推广与相应的演奏实践是分不开的。随之三十六簧加键方笙空前普及,王慧中先生认为改革笙的演奏与教学不能失去传统。他进而把自己擅长的传统方笙的传统和声、传统技巧和传统风格与三十六簧键笙相结合,在演奏上取得了巨大的突破。他不但能吹奏《土耳其进行曲》《西班牙斗牛舞曲》《马刀舞曲》《快乐的女战士》《四小天鹅舞曲》等这些以单音、和弦为主的中外乐曲,也能用三十六簧方笙演奏《凤凰展翅》《文成公主》等传统曲目。笙协奏曲《文成公主》原为传统笙所作,他用了三十六簧方笙演奏此曲完全保持了原曲的传统和声和呼舌、花舌、打音、锯气、颤指等传统技巧,不是笔者亲眼所见,真令人难以相信。在保持传统的演奏特色的同时,他还发挥了三十六簧方笙的自身优势,在第三章“风雪途中”多处加入了上下行半音阶表现了风雪交加的场面,丰富了原曲艺术表现力。这首协奏曲体现了王慧中关于“三十六簧方笙演奏技巧传统化”的艺术思想,把三十六簧方笙的演奏技巧推向一个前所未有的新的高度者。

1986年,王慧中先生结合传统笙的风格和演奏技巧创作了三十六簧笙独奏曲《傣乡风情》。乐曲改变了三十六簧笙以单音、和弦加外吐的创作模式,而采用以传统和声为主,在运用多声部自我伴奏和复调手法上作出了创新,该曲的创作获得极大成功。新加坡华乐团多次与他签约,《傣乡风情》除了成为该团演出曲目外,还被制定为中国音乐家协会主办的“中国民族乐器金钟奖大赛"笙的指定曲目、台湾历届国乐大赛笙的决赛曲目、中国民族管弦乐学会笙考级九级曲目、上海音乐学院笙考级十级曲目。王慧中先生演奏的《傣乡风情》堪称范本,完美诠释了三十六簧键笙的技巧与功能;充分发挥了键笙的抒情性和歌唱性,拓展了键笙的表现空间和艺术感染力。尤其那轻盈而连贯的分解和弦,衬托着优美明丽的旋律,在键笙上自我伴奏,使乐曲虚实隐现,互有呼应,顾盼有情、相得益彰,大大地提高了笙的艺术性和技术性。

音乐史家们认为:继承毕竟不是我们的最终目的,这个时代如果放进历史,它的价值不能依靠继承去获得,而须有这个时代的特色,有这个时代的创造。千百年来,笙一直处在伴奏地位。是老一辈笙演奏家胡天泉、闫海登二位大师将笙引入了独奏行列,后来孙汝桂、王慧中、杨大明先生,更是把笙升华到日臻完善的境地,他们都应该是笙的先行者而载入史册。

笙的发展改良也引起对笙的作品的关注,创作具有艺术魅力的笙作品,是促进笙发展最为重要的环节。一曲键笙新作《傣乡风情》,引来专业作曲家和笙演奏者们的创作热情。键笙协奏曲《孔雀》(关酒忠曲)、《虹》(刘文金曲)佳作迭出,为键笙的推广起到了重要作用。

2000年由北京民族乐器厂孙汝桂先生发起,召集杨大明先生和王慧中三人共同协商取得共识:三十六簧扩音方笙为孙汝桂、王慧中和杨大明三人共同研制的技术成果。并提交文化部教育科技司申报2000年国家科技进步奖的评选。2000年7月由文化部教育科技司主持召开了三十六簧扩音方笙鉴定会。与会专家们一致认为这种笙的指法规范、音域广、音量大、便于转调、音色优美,而且高、中、低音构成系列,迅速得到推广,已成为目前民族乐队中的必备常规乐器,形成了民族管弦乐队中的“笙族”。三十六簧方笙的研制是一项具有突破性的科研成果对我国民族管弦乐队的建设将产生积极的意义。

王慧中除了研制成功三十八簧、四十簧方笙外,近年来他发挥在大学时期所学的电学知识,研制了很多与笙有关的发明创造。他用二极管整流原理发明了“修笙用的调温电烙铁”,用低电压PTC发热片制作了"低电压恒温加热笙斗”以及“手持电动研绿机”。这些新的发明创造成了他晚年生活最大的乐趣。王慧中先生对笙矢志不渝的改革精神,激扬飞跃的创新能量,给乐器插上了科技的翅膀,使古老的笙,呈现出无限的可能性。更为可喜的是,如今三十六簧加键笙拥有舞台上下众多的守望者,这是键笙的希望所在,在改革笙走近青少年的演奏者,才是笙艺术的未来。

此文写后,不禁使我想起一首古代的《吹笙歌》,抄录下来作为结束语,以飨作者。