思我泱泱中华五千年历史长河,优秀文化灿若星河数不胜数,民族音乐便是富饶文化宝库当中不可或缺的瑰宝,它延承着炎黄子孙千年的文化繁荣和思想内核,也用音乐这一共同的语言诉说着中华儿女骨肉相亲的民族血脉和对光明未来的共同追求。习近平总书记在文艺工作座谈会上曾说“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能表现一个时代的风气。”在日新月异的时代洪流中,青年人应该主动承担起民族文化复兴的历史责任,发挥青年人所具有的主观能动性和创造力,让民族音乐这项珍贵的文化遗产焕发新的生机,薪火相传,共续发展,中国民族管弦乐学会正是在这样宏大的时代背景下启动了“中国民乐优秀青年人才培养与推广计划”,希望通过集中的培训、交流与实践,发掘和培养一批热爱民乐、技艺精湛、具有创新精神的青年人才,为民乐事业的持续发展注入新鲜血液和强大动力。怀着一颗炽热的赤诚之心,我非常荣幸能得到中国民族管弦乐学会给予的宝贵机会,与各位老师、同仁一起以一个青年民乐学习者的身份,参加本次中国民乐优秀青年人才培养与推广计划研修班的学习。

六天五晚的行程紧凑而充实,令我收获颇丰。田青教授《“两个结合”与中国人的音乐》告诉我们要坚持发展中国人自己的音乐,抛开“千人一面”的模式教学做到百花齐放争奇斗艳:吴玉霞教授与唐建平教授对谈《琵琶“春秋”30载》向我们介绍了《春秋》这部大型琵琶协奏曲的创作思路和诞生历程,演奏者和作曲家思想的交流和对乐器音乐精益求精的探讨挖掘是一部好作品成功路上不可或缺的必要关键;刘妮馆长《从延安文艺中坚定民族文化自信》以冼星海先生为代表的老一辈无产阶级革命家音乐家和历久弥新的“鲁艺精神”鼓舞我们要学习先辈对于革命艺术的追求,坚持做到“艺术与政治相统一”的方针,融思政于音乐学习当中;张建国团长《文化视域下的京剧艺术之美》声情并茂寓演于学的授课方式向大家展示了京剧的荟萃之美和艺术家对于事业的炽热追求;王建民教授与杨青教授《漫谈民族器乐的创作与实践》以作品展示的形式道明了民族音乐理论作曲的发展历程和自己的实践经验,为今后发展的光明前景指出了道路;毛时安老师《新质审美与民乐发展——以上海民族乐团为例》对民乐发展的音乐审美提出了新的要求和期待;胡志平教授与赵东升教授《从音乐院校到艺术院团——谈民乐人才培养》介绍了我国音乐院校和专业艺术院团的发展历程,以院长、教授和老师的多重身份向大家从学校到工作的身份转变提出了不同分析,也对培养青年民乐人才的方法和重要性提出了自己的看法。四场讲座、三次对谈、两轮研讨,教授们将自己数十年来的经验倾囊相授,也让我从对今后民乐路上的学习有了新的体会和思考。作为一名笙专业音乐表演的学生而言,我就从乐器传承演奏和民乐思政实践两个方面浅谈自己的感想。

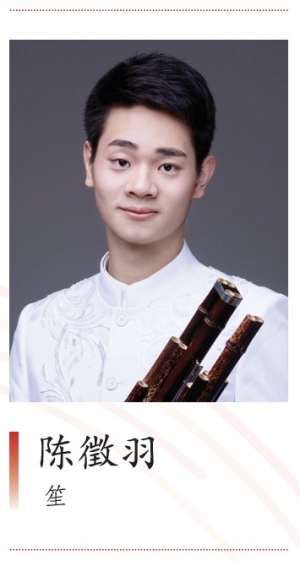

“周公致礼,用为乐章,吹笙以播其曲。”悠悠笙诗,传自诗经。笙,这件绵延赓续三千多年的古老乐器早在青铜时代便登上了华夏文化的舞台。可以考证的文献资料可以追溯到2000多年以前的春秋战国时期,马王堆、武王墩等墓葬的发掘更让我们一睹千年以前的笙簧真容,感受历史的沉淀。作为世界上唯一一件能演奏复杂和声的吹管乐器,笙的出现在中国传统民族音乐发展史上起到了举足轻重的作用,广泛流传于宫廷雅乐和民间戏曲,其利用“自由簧”吹吸同音的发声原理在17世纪经丝绸之路流传至欧洲之后更是演变出口琴、手风琴、管风琴等一系列“簧类”乐器,是为簧类乐器的鼻祖。从“滥竽充数”的典故和“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”等诗句的流传中我们可以略知一二,笙竽乐器最早出现时多以独奏和群奏的形式出现,在之后的汉代相和歌、唐代大曲等音乐体裁中,笙都是以主奏乐器的地位存在。但在历史的演变中,随着民族交融和文化交融的演变,中华文化不断交融壮大,二胡、唢呐、琵琶等西域乐器经丝绸之路传入中国,中国传统民乐种类不断丰富,加上经济发展促进音乐形式的民间化大众化,戏曲文化蓬勃发展绚丽夺目,这类高频单旋律乐器逐渐在演奏中占据领导地位,笙这件以“和”为性的乐器其功能开始从独奏、齐奏走向伴奏,承担起调和乐队“和合齐声”的作用。直至新中国成立后的1957年第六届世界青年联欢节上胡天泉先生以《凤凰展翅》一曲荣获金质奖章,笙才重新站上了我们现在意义上的独奏舞台,也正是从这个时期开始,不论是乐器形制还是乐曲题材风格,笙的发展都走上了一条全新的道路,以“在演奏中创作”的形式,将大量优秀的笙独奏、协奏作品搬上了舞台,让大众重新看到这件古老乐器的无限可能,回到了各大音乐学院的教科内容当中,回到了大众舞台当中。因此可以说,笙这件拥有悠久历史的“老祖宗”在乐器形制、演奏技巧、曲目发展中可以将其当成“新生儿”来看待,具有无限的“可能性”和“创造力”,在新中国成立之后许多优秀的前辈艺术家们也在传统笙性质的基础上不断推进改革研发,弥补不足,例如翁镇发、徐超铭、牟善平三位老师改良的37簧笙便解决了传统笙音域太窄、半音不全的问题,使其可以演奏三个八度内的完整半音阶,大大提高了传统笙在独奏上的演出效果和色彩。另外出于民族管弦乐队的需要,提高乐队中笙声部的音色融合性使乐队更加融洽并提供低音声部的支撑,笙声部还改革发展出36簧38簧高音键笙、中音笙、低音笙、倍低音笙等多种形式和音区的新式乐器,可谓意义非凡。因此作为新时代的笙专业学习者,站在无数前辈艺术家所研究的专业基础上,发展前途霞光无限,更需要我们挺膺担当,扛起发展责任的大旗。

作为一名表演专业的学生,我对吴玉霞会长在对谈《琵琶“春秋”30载》上所体现出的“对音乐艺术的无上追求”精神感受颇深。吴会长说,在探讨《春秋》这部琵琶巨制的时候,她所思考的不仅是乐曲演奏的可行性,作为一个演奏员不能只去思考如何把乐谱上的音演奏出来表达出来这种过于浅层的逻辑,如何追求更好的方法去表达乐曲的音乐语言才是一个优秀的演奏员应该去追求的东西。例如《春秋》当中,对于琵琶的每一个音应用哪一个品位的音色最为恰当,每一个乐句应该用什么样的风格、什么样的动作、什么样的情绪都是有经过严格思考的,这样才能最完整的表达出乐曲的乐思。音乐是一门语言,每一个音符都是演奏员说出的字符,作为一个表演者要让我们的听众听懂我们话语所表达的情感,让我们的音乐具有感染力,就必须严格要求自己对于音乐的追求,用不断的思考和实践去践行调整,才能把自己的乐器特性和演奏乐曲的内容最好地表达出去,在今后的道路上我也将怀着一颗对乐器和作品敬佩的心努力地去钻研探究,诠释好“音乐语言”这个最高概念。一部成功的作品从来不可能是单方面的优秀,是作曲家和演奏员双向的共同努力造就了音乐的辉煌。在创作这部作品的时候,唐建平教授频繁地与吴玉霞会长交流所写内容,经常是写一段演一段来在保证演奏的同时表达思想,通过了解演奏员的视角来寻求更好的创作想法。吴会长也时常骑着自行车去与唐建平教授探讨内容,提供自己的演奏感受。在谈起这段过往时,两位老师眼中都充满了对当时共同追求艺术的美好回忆,虽然时间会流逝,但两位老师对音乐事业的极致热爱不会褪却,对艺术的极致追求不会更改,也会将这种精益求精将全身心投入音乐艺术创作的精神传达给台下的青年听众们,让我们共同学习并延续下去继而创造新的成就。

我想,这就是两位志同道合的艺术家对彼此的惺惺相惜,是两位已有非凡成就的音乐工作者对未来的殷殷期盼,《春秋》这部作品也正是在两人的共同努力下,才有了最后呈现时的巨大成功。无疑,对于民乐演奏学习者还是理论作曲学习者来说都有着极大的启迪。

冼星海先生曾说:“政治的基础是每个艺术人才必须具备的。”听完田青老师和刘妮馆长的讲座,我心中跃然浮现的三个字便是“自豪感”。冒着风雨从四大文明古国中一路走来的中国之所以傲然于世界就是因为我们所拥有的是五千年来从未断绝的中华文化和民族认同。民族器乐、戏曲唱腔、民歌艺术……无数的璀璨的文艺群星共同集合成了中华文化的宝库,令后辈取之不尽用之不竭,又在此基础上传承创新,庚续辉煌。哪怕在民族危难、物质匮乏的延安时期,共产党和人民群众都没有放弃对文化艺术的追求,一批批卓越的音乐人才为祖国谱写奋斗拼搏的壮丽乐章,给予大众精神信仰,诞生的“鲁艺”精神直至今日仍高山仰止不断追求的精神境界。作为生在和平年代的青年民乐学习者,我们更应该去坚持自己选择的道路,去发扬自己所学的知识,在坚持道路自信、理论自信、制度自信之后更加坚定文化自信。

在本次培训班学习之后,我更加深感思政精神和文化自信的重要性,也将从思想上深入了解笙这件乐器所蕴含的“和合与共”等中华传统精神内核。作为一名学生,首先从自己的乐器身上去扎实基础,提高自己的演奏水平,做音乐语言的传播者;在此之后再从追求革新的民族乐器身上发掘可能,沿着前辈艺术家们的路迹不断探索,拓广民乐的受众面,向着将中国民族音乐发展为世界主流音乐行列之一的宏大愿景贡献力量。幸而感谢自媒体时代的发展,网络交互和文化宣传焕发出了别样的光彩,许多青年人看到了民乐与其他潮流文化碰撞之下产生的火花。大家欣喜地看到愈来愈多新颖的尝试将民乐这种传统文化与大众感兴趣的不同文化相结合,用喜闻乐见的形式将民乐 “火出圈”。

试看当今,华夏大地上遍地开花,无数青年人才正在为民族音乐事业的繁荣未来编织锦绣繁花。习近平总书记在二十大报告中提出要“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。”在中华民族伟大复兴宏大背景之下,民族音乐作为中华文化的绚烂一部正在不断焕发新的光彩。笙,这件一度掩盖了神秘面纱的古老乐器也在以新的形式博取新时代的热点和掌声。

再次感谢中国民族管弦乐学会给我这个宝贵的机会与各位身处行业前列的老师同仁听取经验、探讨问题、共向未来。在这个伟大的时代,我们也必将高举文化自信的大旗,接过时代的接力棒,将民族音乐作为毕生的事业去努力奋斗,怀抱着青年人应有的历史责任感,做到“传承不守旧,创新不忘本”,向着总书记对青年人“坚定不移听党话、跟党走,怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花!”的殷切期盼不懈奋斗。

前路漫漫,道阻且长,愿你我共赴朝阳。