摘 要:潮州弦诗乐的二四谱,不仅历经活态传承,也多以文本样态保存。笔者将前人文献作为一种“表述”,发现对于二四谱的“源流”问题,不同的表述主体存有不同的见解。然而,对于文化当事人究竟是怎样使用二四谱的讨论却不常见;对这一问题的讨论,又恰恰可以阐发音乐人类学学科视野之下二四谱的认同“表征”,即作为一种文化符号被建构为地方性象征的过程,以及二四谱作为传统记谱的“表演”属性。

关键词:二四谱;潮州弦诗;潮州音乐;音乐表征;音乐表演

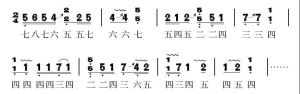

二四谱是使用于潮州音乐的古老记谱样式,以数字“二、三、四、五、六、七、八”,对应首调唱名(低音)sol、(低音)la(或si)、do、re(或游移且微升的re)、mi(或fa)、sol、la,并以旧时记账所使用的“苏州码”(或称“草码”“番仔码”或“商码”),对板数进行计数(见表1)。笔者在潮汕地区进行田野考察时,有幸接触到一批藏于民间的乐谱,本文在整理、解读这些乐谱的基础之上,来挖掘二四谱之于潮州音乐的内在意指;并阐释文化持有者是如何看待,又是如何将其作为一种文化符号来建构的;同时关注二四谱在潮州音乐传承脉络中,如何通过表演得以发挥作用。

表1

一、表述:对“源流”问题的讨论

1981年,曹正在《关于古筝历史的探讨》一文,通过对史料的考证最先指出,作为“仁智之器”“众乐之师”的古筝,其历史可追溯到秦朝,而潮州、漳州等地区流传的二四谱,早在唐宋以前就专门用来记录筝曲。学界对二四谱的源流进行过诸多的追溯讨论,但未形成统一认识,目前存在“筝谱说”“弦谱说”“琴谱说”“琵琶谱说”“戏曲乐谱说”等几种不同的说法。

(一)筝谱说

持筝谱说的学者主要分为两类:一为以曹正、陈蕾士、林毛根等为代表的古筝演奏家身份的学者;一为涉猎中日唐传筝谱研究的陈蕾士、何昌林、陈应时等学者。

学界最早发表关于二四谱渊源探究类文章的人为曹正,他认为,从乐器发展史的角度来讲,作为繁弦乐器的古筝,应早于潮乐中所使用的弓弦乐器,因此,二四谱最早应运用于古筝演奏(而非弓弦乐器)。古筝演奏家林毛根也认为,从音位排列到乐谱标记符号,再到潮州音乐“调体”中的“轻”“重”“活”与古筝左手按弦技法的契合,似乎都将二四谱指向了古筝。

二四谱的谱字用汉字数字记写,与唐传筝谱有一定吻合度,这一现象,使学者就二四谱与筝谱之间的关系展开了多角度的讨论。陈蕾士立足于多年海外教学经历,将唐传筝谱与潮州二四谱相比较后发现,唐传筝谱将弦序按汉字数字编码作为谱字的做法与潮州筝相应和,推测二四谱应为筝谱。何昌林基于陕西地区流传的筝乐与古代文献,认为二四谱所使用的“四五六七八”几个谱字,相当于秦筝谱的“九十斗为巾”,再结合潮筝形制与古代文献所记载十二弦清商筝相较,以及古筝传统演奏技法“勾搭”对弦制的要求等,探讨了为何二四谱以“二”字标记第一弦(音)的原因,最后推论出二四谱应为南朝覆灭后十二弦清商筝随乐人南迁而成。陈应时将二四谱与日本唐传筝谱进行比较研究后认为,二四谱就是简化了的十三弦筝谱。除此之外,包括赵毅、郑荣达在内的多位学者,都曾试图通过将历史上出现过的筝谱文本与二四谱相比较,追溯二者之间的关系,探寻二四谱的渊源。

(二)弦谱说

笔者曾遍访潮州当地各弦诗乐社,发现存有古筝的乐社并不多,有些乐社即便存有古筝,也鲜有人演奏。可见,古筝对于潮州音乐来说,并不是一件不可或缺的乐器,并且,相对于二弦、椰胡等弓弦乐器,古筝在大部分合奏中所扮演的也并非主要角色。因此,有部分学者推测,二四谱并非筝谱,而更有可能是二弦谱(或弦乐谱)。比如,蒋小风就认为“筝在潮州音乐中不是主要乐器”,反驳了曹正的观点。

以陈天国为代表的学者进一步支撑了“弦谱说”,其依据在于:由二四谱延展到潮州音乐“调体”中的“轻”“重”“活”的称法,与弦乐演奏手法更相对应。陈威则从二四谱是“流行于潮州和闽南(闽南艺人称为‘算账谱’),是潮州弦诗乐固有的古乐谱”这一论点出发,从早期流传于漳潮地区的民间器乐合奏表演中,钩沉出二四谱的渊薮,论证其专用于弦乐器的合理性。

(三)其他来源说

二四谱的数字谱字,使人联想到特定乐器的音位排列次序。杨礼桐、张伯杰二位学者推测,二四谱最初应为古琴谱。但这种说法遭到了陈蕾士和苏巧筝的反对,他们认为:首先,无法解释二四谱出现的“八”字;其次,二四谱的“轻、重、活”,在古琴上并不一定与弦序相关;再次,无法解释为何二四谱以“二”字作为起始;最后,现今古琴一直使用的指法谱出现的时间节点,应早于二四谱这类音位谱。

另有学者提出了二四谱来源于“戏曲乐谱”的推测。饶宗颐在为萧遥天编著的《潮州戏曲音乐志》所作序中,提供了早期戏班使用乐谱情况的史料,且直言不讳地反驳了萧遥天对二四谱来源于琵琶谱、古琴谱的推测:

首先,广州及附近的“红船”(俗指戏班中人),师徒口头传授唱谱,亦常以数目字代替工尺,可见这种习惯不限于潮州一隅;其次,不能单独专举一个清商调来和潮州“二”“四”律字互相比附……潮乐的“二四”只是记工尺方法的特异,和七弦琴毫不相关;第三,日本如正仓院藏琵琶番假崇残谱,近卫公家藏五弦谱,谱上所见的“一”“九”……符号,都是琵琶的弦柱名……和潮州的“二”“四”谱之为工尺律字,迥不相侔。

苏巧筝在多年后的另一篇文章中,也论证了二四谱来源于“戏曲乐谱”的可能性。她认为如饶宗颐所谓的“潮调”,是南北曲传到潮州后经潮州人加以变化而形成的古老腔调,在传承过程中受到潮州本土语言影响,改为方言韵唱,并为便于传播,改用数字记录。二四谱是潮剧声腔(文畔伴乐)演变而来的,弦诗合乐中众多乐器共同使用的一种乐谱,经历了潮剧声腔—文畔伴乐—弦诗乐等不同用途,逐渐演变成了今日之二四谱。

从表述的主体来看,持“乐器专谱”看法的学者,其身份具有一定共性:局内与局外视角兼而有之,表演者、研究者双重身份使他们对某件乐器更为熟知(如古筝演奏家曹正、林毛根等,以及古筝、古琴兼工的杨礼桐)。因此,他们的表述,更倾向于在表演经验、历史乐谱文本中钩沉出逻辑链条,通过谋求二四谱的特定来源,力证潮州音乐体系中某一乐器有异于其他乐器而更具“权威性”(Authority)地位。

持“戏曲乐谱”说的学者虽然不多,但提供的学术依据分量却不轻。饶宗颐和苏巧筝虽然各自研究领域不同,但都有过年少离家求学、多年海内外生活的经历,他们的表述,以跨区域、跨文化的视角,来审视潮州二四谱的本源,提供了这一谱式早期传播、使用的史实依据,也提示着人们不可忽视二四谱的使用语境。

二、表征:作为地方象征的二四谱

学界对二四谱的源流问题讨论不断,但对二四谱在潮州究竟是如何被看待,怎样被使用的问题,却一直以来被忽视。然而,这对于理解潮汕文化语境中的二四谱,以及二四谱所演释的传统潮州音乐,又是至关重要的一环。因此,我们讨论二四谱,不仅应关注其作为承载音乐本体的史料文献,也应将视野投射于由它所呈现的观念及行为,探究文化事象背后的原因。

根据台湾学者王明柯的文本与表征分析理论,无论是社会记忆或其中的历史记忆、根基历史记忆等,还是口述的或书写的文本,都是社会表征或表相。那么,无论是作为文本文献的二四谱,还是口头表述的二四谱,抑或是表演的二四谱;无论是二四谱对乐曲本身的记写,还是二四谱所包含的其他文本,都可以视为潮州文化圈所表述之社会表征。

首先,是人们怎样看待二四谱的问题:

A:二四谱是我们这里才有的,潮州人很聪明的,发明二四谱,就几个数字,多简便……

B:我以前一直以为二四谱是戏班里都有的,因为那时候学戏,老先生都会唱,后来才知道原来只有我们潮州的戏班才有……

以上两段话,都来自田野采访。A是某民间乐社的老师,B来自某潮剧院团。其实,从以上两段话我们不难发现,二四谱在潮州乐人心目中的地位。陈天国、苏妙筝、苏巧筝和辜质发等局内研究者,搜集、整理、出版了一系列古谱书籍;2015年潮州筝会成立后,当地也举办了多次学术活动,专门授课传播二四谱。由此看来,二四谱在潮州越来越受到重视。

实际上,传统潮州音乐所使用的乐谱,不仅有二四谱,还有工尺谱、锣鼓经谱。尤其是工尺谱这一类,从已出版或现存的潮州古谱资料来看,工尺谱的曲本数量及其所记的曲目数量,并不亚于二四谱。但在潮州,二四谱的普及程度却高于工尺谱。擅工弦诗的民间乐人们,每提及古谱,总会将“二四谱”挂在嘴上。反观工尺谱所记写的曲目,虽偶有年长乐人可以韵唱,但也只在细乐表演当中可以一观(合乎传统的细乐表演已经很难见到)。

笔者搜集到一些民国时期的曲谱抄本,这些古谱所提供的历史信息,可以使我们进一步对曲源、谱源进行探究。需要说明的是,其中的许多历史信息,并非直接体现在曲谱所记写的曲目本身,而是以旁注、首尾注的形式出现。

以《潮州志·戏剧音乐志》为例,它在举出具体谱例之前,先阐释几首曲目的“出处”:

潮音绑(饶注:俗作板),调细分之为轻六、重六、活五、平版、头二三板、拷打等。粤调,细分为正线、反线、二簧、绑子、西皮、二流、恋坛、南音叹板、滚板、扫板等。外江调细分之,为二簧、西皮、阴调、大板等。至于昆腔只一二高明之士能弹奏之者……曲调既已纷繁,曲谱亦甚复杂。

潮音曲谱,有粉红莲,反六莲、柳青娘、穿山龙、步步娇、绿牡丹、采茶花、戏水、二串等。外江曲谱有小扬州、小桃红、过江龙、串点等。京调曲谱分大小调,大调如三娘教子等,小调如闹五更等。粤调如白芙蓉、二簧板等。

值得注意的是,在其所举的具体谱例中,仅有标为“潮音”的《采茶花》用二四谱记写,余者如《过江龙》(外江)、《串点》(外江)、《大调》(京调)、《小调》(京调)、《二簧板》(粤调)等,均以工尺谱记写。这说明,当时人们对曲源有着清晰的界限划分,对什么样的谱式记写什么样的曲目也有着清晰的认识:“潮音”用二四,余者用工尺;“内”用二四,“外”用工尺;“我者”用二四,“他者”用工尺。

再以蔡声桐先生提供的一套古谱为例,该古谱反映出编者更为明显的“内—外”“远—近”“我—他”观念。这套古谱保留“天、地、洪、荒”四卷,共计56条曲目:其中29条以二四谱记写,归为“地”“洪”二卷;27条用工尺谱记写,归为“天”“荒”二卷。从卷名含义来看,其中深意耐人寻味:“地”乃“在地”与“本地”也,“洪”乃“源远流长”之“滥觞”也;“天”乃“高远之境”也,“荒”乃遥远之“他”乡也。这种以汉字的意涵类化不同形式曲谱的做法,隐喻了某一历史情境下,“二四谱—工尺谱”对应的表象背后,蕴藏着当地人“近—远”“内—外”“我—他”的观念。

除了字面意义所能反映出的“界线”之外,这本曲谱的各卷首尾还专门标注了曲谱用途,如“荒”卷(工尺谱)卷首载:

此本乃是筝谱也,但谱中有“四”“士”二字,此一“四”字之音读作“思”,乃轻音也;此一“士”字之音读作“似”,乃重音也,不可认错,勿患音律为妙。又言内中字母之旁有一直画者,系读快之记号也……

再如“洪”卷(工尺谱)卷首载:

此本乃筝谱是也……及时谱有多种,有轻六、重六、轻三、重三。轻六者,以工为六,重六者,以凡为六。轻三者,以四为三。重三者,以士为三。乙字为三,亦同论。筝只有五音,工尺上四合是也,而无乙凡二字。此二字是将工四之音变来的。转将工线用指按重就变成凡字,四线按重变成士字,乙字亦同。士与乙音义同用,读者须知。

再如“天”卷(二四谱)尾注载:“此本乃著重六白字弦诗……”以及“地”卷(二四谱)尾注载:“此本乃著轻六弦谱……”

以上几例,既可以管窥当今“潮州音乐”来源之丰富,也可以推知,来自各方的音乐在传至潮州之初,应是随着原有记谱方式流传的。尤其是所提及的“白字”“外江”,其背后所蕴藏的“内”“外”之别,清晰可鉴。但随着“地方化”,“筝谱”所记之“筝曲”与“弦谱”所记之“弦曲”,“外江”“粤调”与本土“潮调”等不同音乐品种之间相互交融、借鉴、转化,曲目原有的记写方式渐渐埋没,越来越多的乐曲被吸纳成为二四谱记写、传唱的潮州本土乐曲。正如《潮州古谱研究》一书著者所云:

潮人对二四谱情有独钟,所以喜欢把一些外来的曲经过演奏之后翻成二四谱。

作为具有“地方象征”的二四谱,越来越多地出现在正式、非正式出版物中,原本以工尺谱记写的曲目,也越来越多演变为二四谱记写。这种“情有独钟”,是一种得以被清晰识别的“地方感”逐渐被建构的过程,也反映了某种呈现在音乐之中的地方性认同,二四谱在此,恰如其分地成了承载这种认同的“文化符号”。

这种被二四谱所负载的认同表征,也存在“两面性”。比如,笔者曾“随缘”走进一家正在进行少儿潮乐培训的乐社,发现了有趣的一幕:辅导的老师存有一些二四谱出版物,但苦于无法据谱韵唱;尽管如此,她仍然清楚地知道二四谱对于潮州人意味着什么,所以在课堂上张贴出二四谱与简谱的音符对照表,要求学生们根据此表,把手中的简谱翻译为二四谱,再进行“韵唱”还原(见谱例1)。

谱例1

这种还原的初衷,自然是出于对地方性文化符号的珍视,但也无意中使二四谱的原本样态与功用发生了改变。根据简谱翻译的二四谱,其性质由“规约性记谱”(Prescriptive Music-Writing),变为“描述性记谱”(Descriptive Music-Writing),让“骨干音”与“肉腔”变得地位等同,也使传统的“局内观”不得不让步于当代局内人理解之中的、产生了认知偏差的“局内观”。

谱中所记写曲目为《诸宫调·粉红莲》,这一根据《重六·粉红莲》演绎而来的“诸宫调”(或称“窜调”)古筝独奏版本为杨秀明首创。这一版本较原谱、原曲已经相去甚远,根据这一版本“反译”的二四谱,则又阻隔了二四谱在传承过程中所发挥的真实作用。首先,杨版的“重六”部分已经进入快板,做“催奏”处理,在古筝的“勾搭”技法基础上做句加花;再者,即便是杨版的慢板段“活五”部分,若逐音翻译下来,也已经脱离了二四谱(或说传统规约性记谱)“骨谱肉腔”之本意——字字皆骨,则无肉也无骨。这种对于传统乐谱片面的解读,不仅打破了原本以二四谱韵唱、音韵模仿为基质的传承脉络,进而也使表演者依赖于“死谱定腔”,逐渐丧失了在表演之中“韵腔”的音乐能力。

可见,被建构为地方象征的二四谱,也暗藏着反作用力的危机。那么,置于传承脉络中的二四谱,究竟是如何被使用的呢?

三、作为表演的二四谱

二四谱,无疑已成为一种表述着潮州音乐“地方象征”的“符号”。但作为潮汕地区的传统记谱,二四谱是提示性的、主位的,它的直接目的就是为表演作出提示。所以“表演”自当成为“二四谱”得以存续的“根源”:传承“表演”,记录“表演”。这里的“表演”,不仅指音乐表演实践,更是指身体的“履行”,是文化持有者对既有文本的“体化实践”(Incorporated Practices)。

(一)传承:从“念”到“唱”的变演

在传习过程中,二四谱与工尺谱一样,都需要通过口传心授,以“骨谱”韵“肉腔”,可以说,如何围绕“骨谱”韵出谱上未尽之“肉”,是理解二四谱之关键;另外,还要重视潮州方言之于二四谱的重要性。杨业成就曾强调:“学唱二四谱之前,当然要先学潮州话。”

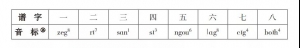

下面通过潮州方言中数字读音的对比分析(见表2),便可理解二四谱数字排序从“二”字起始的合理性。

表2

在潮州方言中,“一”[zeg8]和“二”[rɪ6]的读音极难区分,尤其加上音乐行腔作韵后,两者调值的改变更使人难以辨认。潮州方言顺次数数(如潮州大锣鼓锣鼓点计数),常读作“一、两、三、四、五、六、七……”,“两”字读作[nɔ6],明显不同于“一”或“二”字的读音。但“两”字笔画过繁,易上口却不便转抄。所以笔者推测,二四谱之所以以“二”字起始,有一种可能性是因为,为了便于书写,在唱念传承过程中,潮州人逐渐略去易混淆的“一”字,改换不易书写的“两”字,使“二”成为二四谱之始。

除了方言读写与二四谱的谱字选取之外,谱字的方言读法与韵唱旋律也必然有着密不可分的联系。方言与音乐风格的关系问题,一直以来备受学界尤其是语言音乐学领域的关注。然而,审视“表演”过程中的二四谱,则更能体现出其读音的变化。在原本的方言韵读基础上,二四谱中的三、六、五这几个谱字,可以在韵唱中实现“轻”“重”“活”几种“变演”的操作,从而使音乐风格呈现为不同“调体”。

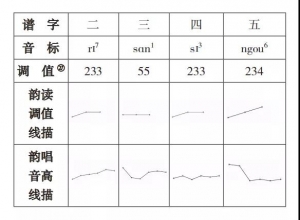

“活五调”可以说是这种“变演”的极端了,潮州本地乐人常有“活五名为活‘三’‘五’,实则字字皆活”的说法。以杨业成韵读、韵唱的《活五·柳青娘》头板“二二三四五四二四三四”一句为例,其调值、音高的线描图形见下表3。

表3

如表3所示,活五调的韵唱,普遍对原本的方言韵读音调,进行了夸张的扭曲与扩展处理。在“活三五”两个重点“变演”的谱字上,“三”字从原本的平声字变为上声音型,“五”字由阳平声变为去声音型,在音韵角度呈现出截然不同的效果。

由此便可以理解,所谓“活”,也即在建立“韵读—韵唱”关联的基础上,灵活地打破原有的字韵音感,在同一记谱方式下,使音乐风格产生变化。在此仍须强调的是,学习二四谱韵唱,首先需要完成的工作还是方言韵读,掌握基础谱字音韵后,方能够得体地加以变化,呈现“调体”变化后的不同乐曲风格。

(二)“弦”对“唱”的模演

从“韵读”到“韵唱”只是学习的第一步,地方音乐独特风格的生成“过程”,还缺少至关重要的一环——从“演唱”到“演奏”。这一过程是从听觉感官为主导的模唱,转换为动觉感官为主导的体化实践,即是一种跨越感知模式的模仿表演。通常来讲,弦乐器善于表达长线条、多变化的旋律音型,音色富有摩擦质感而长于模拟人声。因此,在二四谱“演唱—演奏”的模演过程中,潮州音乐中的弦乐器,顺理成章地成为模演纽带。

在潮州音乐所常用的弦乐器中,二弦是独一无二的领奏乐器。“二”“四”两个谱字是弦诗乐“二弦”的定弦,仅凭这一点虽然很难实证二四谱的确切“来源”,但至少可以说明主奏乐器定弦与常用骨干音的必然关联。除了二弦之外,被称为“扶弦”的椰胡,也是一件必不可少的乐器,它在潮州音乐中的重要性:一方面体现在初学之时,由于椰胡演奏只用一个把位,不需要换把位,因此极易入门,是一件重要的启蒙乐器;另一方面是由于椰胡音量较小且音色敦厚近似人声,便于人们在演奏时模拟韵唱谱字的腔韵。因此,在潮州音乐表演中(不论是弦诗乐、细乐,还是潮州筝),人们常常会认为辅以一把椰胡才使音乐更具韵味。

如何使口中所唱之二四谱具有韵味,潮州乐人也自有方法,“揪五”就是其中最为显著的一例。《潮州音乐》一书,明确阐释了何为“揪五”:“潮州俗语把‘活五’叫‘揪五’,‘揪’是弓弦乐器的按弦手指在弦上做上下来回揉搓之意。”笔者在学习椰胡演奏时,丁广颂、蔡声桐等几位老师,也都十分强调“揪五”的手法。正线椰胡与二弦的定弦前后弦相反:一个是“四—二”(do—sol),一个是“二—四”(sol—do),因前后弦的空弦相同,“三”“五”两个音,恰好是左手食指分别演奏内外两弦的音位。演奏时若能够做到如“揪撮”般轻微地上提指腹,那么,便可以将二四谱“活五”的韵唱风格模仿到位。

这一“揪”,需要掌握指腹运动的速度和位置,使弦乐器的音高产生恰当的上下浮动,从而使音色产生“虚实相间”的效果。唱“活”了的谱字,在弦乐器的“模演”之中,所体现出的风格特征,不应仅仅是“韵唱”音高走向的铺陈,也应表现出音色、音强的相应变化。这“揪”出来的“活三”“活五”,使“颤”的波动兼具“吟”之意蕴,将音乐的表演旨趣暗含于谱字文本之中。“揪五”也在无形之中,成为一种脱胎于谱字,却超然于谱面的身体记忆。

由此可见,经由“韵唱的变演”到“弦乐的模演”,一条二四谱完整的“生态链”方得以呈现。在这之后,传统民间艺人才会进入对其他各乐器“合乐中的习得”过程。对二四谱的关注若仅流于文本溯源、转译层面,将难以使其得到完整的诠释。

小 结

综上所述,因研究视角的不同,前人对于二四谱的研究,多专注于“溯源”问题,热衷于将二四谱的源头固化为某一历史阶段、某一特定乐器的特属,从而忽视二四谱在历史中的动态发展与复杂性。本文对其“本质”问题的讨论,恰恰蕴含了许多音乐人类学学者所关心的“认识”问题。田野之中,笔者通过从韵唱到演奏的学习过程,试图还原二四谱的“生态链”,以“局外人”的身份层层步入,观察、理解、体悟蕴藏在二四谱“生前”“背后”的诸多谜题,察觉到若要认知这一传统乐种乐谱“活”的样貌,需要理清它“表述”“表征”再及“表演”的完整脉络。

总而言之,二四谱对于潮汕人来说,不仅仅是留存于世的音乐文本,也是一种口传的“地方志”,还是身体行为的“自表述”。存世文本,只是它的表征基质之一,“地方性”与“表演性”,才是它赖以生存、生长的,内生于“本真”的给养。

作者附言:在田野考察过程中,潮州当地学者、民间乐人慷慨提供乐谱给笔者参详,特此感谢苏巧筝、蔡声桐、杨业成、辜质发、辜玉斌和陈秋汉等老师的襄助!