内容提要: 流行在川南筠连、珙县等地的苗族大唢呐及其音乐,是唢呐音乐中的一枝奇葩。其乐器型号、制作工艺、演奏方法、演奏章法、复调形式、音阶形式、调式调性乃至转调方法,都具有鲜明的独特性。文章从以上几个方面进行介绍和论述,将这种唢呐音乐的奇特之处呈现出来,与读者共享。

关 键 词: 苗族大唢呐 ; 制作工艺 ; 演奏章法 ; 转调方法

一个错误的信息,把我一竿子支到了四川宜宾市的筠连县。 2012 年,我到沈阳音乐学院参加音乐史学会,在他们的乐器展厅里看到了一支巨大的唢呐。该唢呐高 180 厘米,跟我的身高相同。奇怪的是,所以指孔都集中在杆的上半部分,其首尾距离和相邻孔距都与普通较大的唢呐 ( 例如东北的大唢呐) 差不多。这一点引起了我的注意,因为这显然不符合声学原理 : 如果这支唢呐是实用乐器,那么指孔不应该这样排列。但当时没有条件试奏,只能作罢。会议结束后,这件事情一直在心中萦绕,终于又促使我与沈阳院联系,想跑回去弄个明白。去到以后,贺志凌教授找唢呐学生来试吹了一下,其音区和音调居然和东北大唢呐差不多,只是筒音比较难发音。当时百思不解 : 按照这支唢呐的长度,音高还应低一个八度。困惑中转眼看到介绍展品的标牌上写着这支唢呐来自四川,流行在筠连、珙县一带,是苗族乐器,于是立即决定前往调查。到了筠连,才知道那种唢呐根本不是这里的,当地人也没有见过这种大唢呐。① 但是巧得很,听文化馆的同志介绍,这里也流行一种大唢呐,是苗族的乐器,曲目丰富,很有特色,而且还是省级非遗项目。看来沈阳院的那个错误信息的根源就在这里,把这里的大唢呐当作那里的大唢呐了。在看了他们的一些简单的介绍材料以后,我决定,既来之,则研究之。

经过了往返数次采风调研,我对这种唢呐音乐有了较深的了解,并发现自己即兴作出的这个决定是正确的,而且亲身体悟了什么叫“歪打正着”。在接触苗族大唢呐以前,我已经研究过许多地方的唢呐音乐,写过不少关于唢呐音乐的文字。经过 3 年的持续调查,我觉得苗族大唢呐及其音乐与我以前接触的差别巨大,特点非常突出,罕见且出人意料。如果用一个字来概括其独有的特殊性,我觉得这个字应该是“奇”。所以我决定“奇葩”为题目关键词将自己的研究心得书写出来,与读者分享。因此,本文主要关注其奇特之处,并主要关注音乐本身。有些与“文化”有关的事项,例如唢呐音乐的社会功能、仪式中的用乐情况等等,全国大同小异,相关描述也比比皆是,在此基本略去 ; 其他平淡无奇之事物例皆略去,以省笔墨。

先来介绍一些当地基本的地理人文情况。本文所谈苗族大唢呐,是指四川省筠连、珙县、兴文三县以及所紧邻的云南北部镇雄、彝良、威信、盐津等县苗族人民所制作并演奏的全木制大唢呐及其音乐。筠连县和珙县、兴文县紧邻,同属宜宾市管辖,位于四川盆地南部边缘的川滇结合部,毗邻云南的盐津、彝良、威信等县。据记载和调查,这种大唢呐的原生地是筠连,然后传至其他地区。就目前情况而言,也是筠连的艺人最多,水平也最高,包括有一位市级传承人,一位省级传承人。其次应属珙县。筠连和巩县都是多民族杂居地区,但都是以汉族为主体。 2005 年,筠连县人口 393 752 人,其中 16 个少数民族的人口总和占全县人口的 5. 1% ,而苗族人口就占了 4. 6% ,不到 2 万人。珙县的情况差不多,2011 年,全县人口 42. 5 万人,少数民族人口 26 449 人,约占全县人口的 6. 3% ,其中苗族 26 135 人,占少数民族人口的 98. 8% 。据以上数据可知,这里的苗族人口只占很小的比例。但是,除极个别人外,汉人传统上是不吹唢呐,其他民族也不吹,吹唢呐的百分之九十以上都是苗族人 ( 苗族传统上女人也不吹) ,所以笔者称其为苗族大唢呐。虽然如此,其他民族家里有事,也要请苗族大唢呐去吹。这一点,本身已经构成一奇,但这还不是笔者的重点。笔者的重点在于乐器与音乐。

一 、乐器之奇

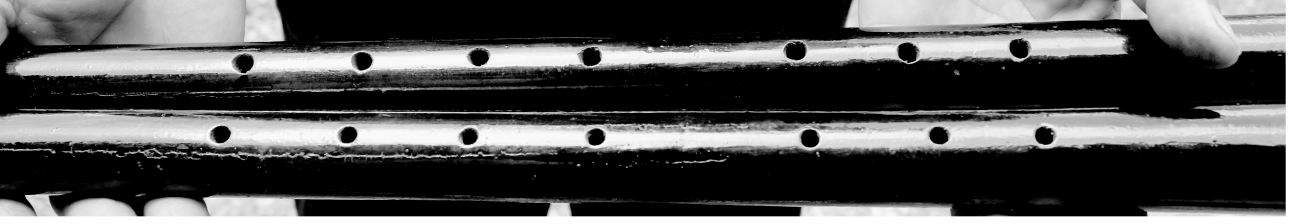

在介绍乐器之前,我们先来看看苗族大唢呐的尊容 ( 见图 1 ) 。

图 1 大唢呐乐队

(一) 型号

这种唢呐杆长 ( 包括碗口 ) 90 厘米,加上芯子、哨子,一米左右 ( 因为长度并不十分统一,只是大致如此) 。实用中,只要乐队中的两只唢呐调高一致就可以了。笔者见到的唢呐,三孔作 do 时,有 B、 B、A 三种调高。奇特之处在于,当地苗人大多身材不高,他们为何却将唢呐做得这么大? 由于唢呐太大且相对较重,艺人坐姿演奏时需将喇叭口放在脚上支撑,手臂才能自由活动。身材较矮者,演奏时需要将身体后仰,才能适合唢呐的长度。

另外,中国大多数乐器为高音乐器,或以人声为中心音区向两端扩展,为何这里的苗民独独喜欢低音乐器? 据省级传承人刘广本讲,大唢呐曲原来都是从小唢呐上移植过来的,都可以用小唢呐吹。但是既然传统上是用小唢呐,为什么要将其移植到大唢呐上?其他地区的苗民也吹唢呐,都没有这么大的,为何独独在这里出现如此巨大的低音唢呐?这些问题,笔者都反复询问过,没有答案。谜团重重,有的可能永远解不开了。

(二) 工艺

苗族大唢呐,除了芯子和哨子,主要部分———杆子和碗全为木制,而且分体。这是和其他地方的唢呐截然不同的地方。新疆的木唢呐也是全木制成,但杆和碗是一体的 ; 而这一种,结构与普通唢呐同,杆与碗分离,碗套在杆的下端,只是碗的材料不同而已。

碗用丁木,杆用野漆木。丁树和野漆树是筠连的特产。筠连的蒿坝、高坪一带的山上多产这种两种树。这两种木料的特点是重量轻,密度低,防腐蚀。重量轻易于携带和把持,密度低则易于共鸣。漆木本身就具有防腐功能,做好后再涂上大漆,就不怕腐蚀了。

在制作工艺方面,虽然现在木工机械已经相当普及,其他地方的唢呐工匠也较多地采用机械制作,但是这里的艺人一直按照传统,全手工制作大唢呐。做唢呐用的工具就是一般木工工具 : 斧、锯、刨、钩、凿、钻……还有钢筋。

制作唢呐是一个纯粹的工艺过程,没有意识形态方面的许多“说法”掺杂其中。没有崇拜、没有仪式,只有手艺。

唢呐制作可由一人完成,也可分工完成,一人做碗,一人做杆。笔者在筠连蒿坝镇水坪村市级传承人韩德虎家现场观摩了唢呐(毛坯) 制作的全过程。以下作简要介绍 :

1.碗的制作 本次制作,碗由韩宗华完成。首先,他要选取合适的木料,直径略大于制碗所需 ( 碗直径 20 厘米) ,高度为 30 厘米。

由于木料截面不是正圆形,他需要先找到圆心,然后以此划圆,作为修治碗口的依据。另外,还要在圆心上钻一个孔,这个孔就是唢呐杆穿过的通道。钻孔的工具是丝钻,直径 3. 5厘米。

这个孔钻好以后,他就开始刀劈斧剁,“内外兼修” : 用圆凿、钩子来修治碗口内面,用斧头、扁凿来砍凿出碗口的外形。

经过两个多小时的工作,一个唢呐碗毛坯就成型了。进一步的修治就要用“推推”(小刨子) 等比较细致的工具,乃至砂纸,使其表面光滑。最后刷漆,防雨防腐。

2. 杆的制作 本次制作,杆子② 由韩德虎完成。他取用准备好的早已干燥的漆树杆一段,树干两头本身即粗细不同,略同的唢呐杆外形。第一道工序为穿内膛。这是个纯手工活。之所以这么说,是因为连工具都不是正规的。几支粗细不同的尖头钢筋,就是穿膛的工具。这就是普通的钢筋,在炉火中烧红以后将头砸尖,以便钻入杆子。

韩德虎将几支钢筋同时放在火炉中烧红,先用较细的一支,对准杆子粗端的中心,一边左右拧动一边推进,这时较松软的漆木杆开始冒烟。直到钢筋冷却,无法继续推进,韩就换一支直径稍粗的钢筋,继续进行。用稍粗的钢筋,可以将细钢筋钻出的内膛直径扩大。如此反复进行,直到将整个杆子穿透,内膛形成。这时才用斧头将树皮削去,继而用“推推”修治,使外表基本光滑。最后用一个锥形木锉,伸入内膛底部清理一下木灰,该工序完成。

这道工序完全是凭经验和感觉进行的,因此特别要求手上有数。如果把持不好,可能将内膛钻偏,还没钻透就侧漏了 ; 或者没有侧漏,但是钻透后偏离中心,也无法用。因此有艺人说,做一百支杆子才能成功一支。实际上,如果用车床操作,将会很简单,但他们却一直坚持手工操作。据刘光本讲,县苗学会曾经为他们购置车床,用来制作唢呐,但是做出来的唢呐吹起来不是味,因此仍然坚持手工制作。

接下来,高技术含量的工作开始了。须知,他们做唢呐是没有标准尺寸的,而只是拿一支用着比较顺手吹着比较舒服的唢呐做样板。韩德虎把自己正在用的一支唢呐的杆子退下,取一根竹篾,照着旧杆长度截取一段竹篾,作为新杆长度的尺子,然后比照旧杆在竹篾上刻上指孔的位置。

下一步是用墨斗在新杆上打上墨线。这道工序要求较高的精确度。由于杆子前后都要开孔,并且要前后线对准,所以要先在杆端找出圆心,墨线通过圆心,在前后绷出墨线,然后沿着墨线开孔。杆子制作的全过程不用尺子,只拿老杆子作比照。墨线绷好以后,韩德虎比照着在竹篾上画好的音孔标记在墨线上画出十字标记,作为孔位的记号。这些标记,令人想起舞阳骨笛上留下的刻痕。在十字的交叉处,韩德虎用剪刀扎一个小凹痕,作为孔的中心。

准备就绪后,就用烧红的钢筋 ( 直径 0.5厘米) 在凹痕位置钻孔。杆壁不厚,一次就钻透了。

在世的老艺人都没有见过也没有听说过师傅留下的杆长及孔距尺寸。那么,最初的尺寸是怎样确定的? 无法得知,也成了一个谜。

此地苗民的唢呐共有五种型号,三种类型。我们所说的大唢呐又称“头堂”,然后是三种“二堂”,即“大二堂” ( 三孔为 c) ③“中二堂” ( 三孔为 e) “小二堂” ( 三孔为 f) ,最小的是“三节子” ( 三孔为 g) 。三种二堂和三节子排列在一起,三节子的八孔对准小二堂的六孔 ; 小二堂的八孔对准中二堂的六孔,中二堂的八孔对准大二堂的六孔。体现在音高上,就是相距大二度或小三度。

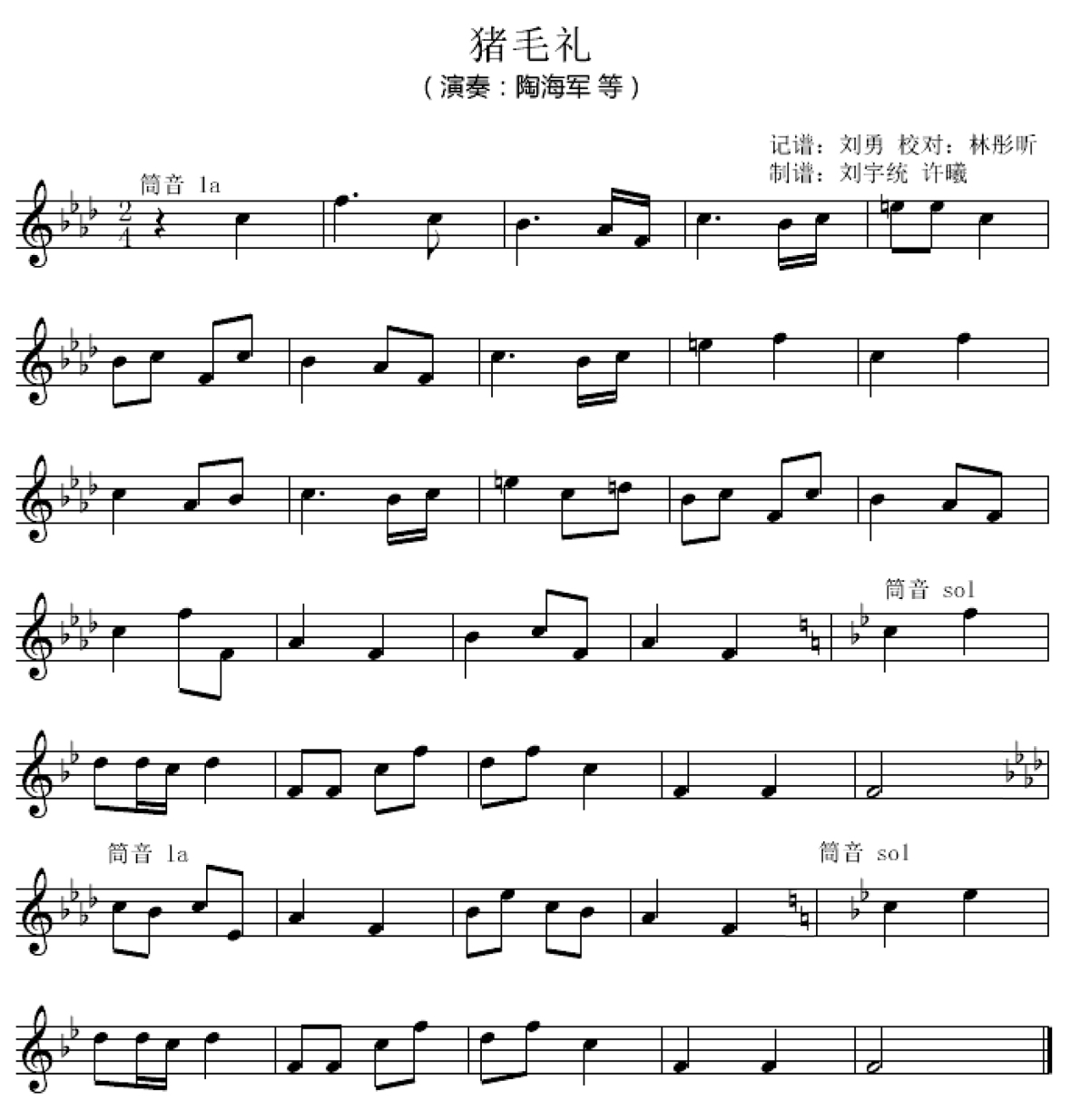

(三) 孔距

前已述及,大唢呐制作只有经验,没有数据,更没有图纸。指孔的开挖规则较为罕见,且颇为费解。一般唢呐的指孔距离可以大致认为是平均的,但在这里却非常特殊 : 大部分孔距也是平均的, 1 - 2、2 - 3、4 - 5、5 - 6,孔距皆为 3. 5 厘米 ( 艺人们称作 1 寸) ,由于杆长不一,有时为 3. 4 厘米。另外,第六孔至第八孔 3. 4 厘米,也即,第六孔至背孔,背孔至第八孔皆为 1. 7 厘米。这些情况,都与普通唢呐相同。但是,唯独 3 - 4 孔之间的距离却是其他孔距的两倍———7 厘米。艺人的解释是,第三 ~ 四孔之间必须隔指 ( 即双倍孔距,

见图 2) ,否则自下第二孔不出音 ( 既声音发闷) 。大二堂也要隔指。

图 2 大唢呐指孔

既然 3 ~4 孔之间孔距增大至两倍,音程也应该相应扩大。但事实是,这个音程并没有如想象的那样大,从测音数据看,只有 254 音分。

演奏时,艺人可以使用特殊技术解决孔距过大造成的音程过大的问题。就实际情况看,两倍的开孔距离,并没有造成明显偏大的音程。

这就是所谓“指孔之奇”之所在。但是,数据只告诉我们“然”,没有告诉我们“所以然”。笔者曾以为膛内有什么异处,在看了钻膛过程以后,这个疑虑打消了,但问题并没有解决,有待继续探索。

钻孔完成后,一支大唢呐的毛坯制作就算完成,剩下的就是继续磨光、刷漆。芯子与普通唢呐同,是一只锥形铜管,但哨子是用麦秆制成,这一点与中原地区用芦苇做哨不同。因为麦秆较软,所以容易振动,音色柔,但不耐用。

在科技高度发达的今天,这里的苗民却以然用“刀耕火种”式的方法来制作乐器,而且不肯改变,可算一奇。

二、演奏之奇

(一) 演奏方法

1.唢呐的吹奏方法

演奏大唢呐的呼吸方法是循环呼吸。几乎所有的两只大唢呐齐奏或重奏的演奏形式,都采用循环呼吸的方法。在我国,东北的大唢呐、陕西的、甘肃的……以及其他地区的相同形式,无一例外。其实,这也是一种世界性的技术和现象。

循环呼吸,就用不到舌头。这一点,与以上地区也都一样。东北叫做“大扔大撂”,即不控哨的意思。

指法方面,有一种特殊的现象。在演奏徵调式乐曲的时候,筒音为 sol,上手唢呐 ( 走高音) 在吹 mi 音和高八度 sol 音的时候,要用颤音。艺人说不出理由,据笔者观察,这两个音通常时值较长,用颤音是为了避免乏味。

其中 mi 音颤指更加明显,因为指法方便 ; sol音由于要用到背孔和前面最高孔,指法较为别扭,所以颤指效果不是很好。下手唢呐 ( 走低音) 的下把位中指也经常使用颤音,在筒音做 sol 时,这个音是 si。

这些唢呐演奏方面的特殊技术,虽也算得特色,但还不够奇。

2.打击乐器的演奏方法

这里要先说一下乐队的组成。标准的大唢呐乐队,是由两支大唢呐,一面鼓,一面大锣,一面小锣,一片镲构成。两支唢呐,一支上手 ( 主旋律) ,一支下手 ( 低音对位) ,二者形成特殊的复调织体。

请注意上面提到的是一片镲。镲和小锣由一人演奏,而且都与桌子结下密切关系。

艺人们在演奏时都是围着一张八仙桌的,这一点全国都一样。所不同的是,其他地方的八仙桌只是用来放东西,而这里的八仙桌却是乐器的一部分。小锣,不是一手挑锣一手敲击,而是将锣扣在桌子上用木槌敲击,桌子其实起到了制音器的作用,使锣不能充分振动,声音发闷 ; 镲的演奏,一般都是成对互击,但此处不是。艺人只用一片镲拍击桌面,形成金属和木头撞击产生的音色。演奏时,演奏者一手持镲拍击桌面,一手执槌敲击小锣。镲击强拍,小锣击弱拍。所以严格讲来,乐队里还应该包括桌子。有些奇了。

鼓和大锣挂在同一个架子 ( 木杆) 上,由一人演奏。鼓一般为小型堂鼓,高度无一定要求。大锣的锣脐面向演奏者,这是与其他地方不同的。一般情况下,锣脐方向与演奏者的面向成直角,以便于发力。但是此处二者由一人演奏,为了便于敲击且不耽误节奏,所以采取了锣脐面向演奏者的方式。况且,此处大锣无需重击,不需用太大的力。

(二) 演奏章法

所谓章法,即套路、程式。苗族大唢呐的演奏章法,对于一个局外人来说,具有相当的迷惑性。笔者曾根据录音录像材料对其演奏章法进行分析,得出如下认识 : 1. 锣鼓引子,散板碎击鼓点数秒,以大锣声结束。多数人喜欢重复 2 ~ 3 遍,重复时鼓点稍短。 2. 大锣响后,大唢呐奏散板引子。 3. 引子结束后,大唢呐和镲同时上板演奏曲牌,镲和小锣击节,镲强拍,小锣弱拍,反复若干遍 ( 遍数由鼓手确定,以鼓点示意) 。 4. 乐曲终止后,鼓手奏锣鼓尾声,同锣鼓引子。

在记谱过程中,笔者发现所有相同调式的乐曲引子都差不多,于是询问艺人刘光本,这些引子是否本来相同? 是否可以不用每一曲都记引子? 他说,那根本不是什么引子,而是演奏者“活手溜音”的一个片段。这个曲子用那些音? 先摸一下,同时活动一下手指和嘴唇。笔者恍然大悟。这恰似在钢琴上弹首调伴奏,先找到该调的音阶琶音,熟悉一下,也活动一下手指。明白了这一点笔者很高兴 : 终于可以省掉一项复杂的工作了,因为那散板的引子实在不好记,而且所谓音不准的现象主要出现在引子中。

但是,必须注意,我们的曲式知识来自音乐学院,而且散板引子是很多种传统音乐都有的段落,按照学院的知识,这是必须计入结构的。此处,这个活手溜音的段落,如果没有人告诉你,十有八九的人会把它看作引子。

因为它出现在锣鼓引子之后,按照人的正常感觉,这应该是乐曲引子出现的地方了。活手溜音,任何吹唢呐的人,无论是民间的还是专业的,都有这种习惯,实际上已经形成惯例,但都是在正式吹奏以前进行。这里的艺人把这一过程放在锣鼓引子之后进行,而且已成定制,殊为出乎意料 ! 不但独特,而且直接颠覆我们的曲式概念。所以,因其过于特殊,假如有人像笔者未经调查时一样将这一过程作为散板的引子计入了结构,应该是可以原谅的。这无疑应该算作一奇。

三、音乐形态之奇

音乐形态,包括作曲工艺所需之一切材料 ( 要素) 及最终构成之形式。

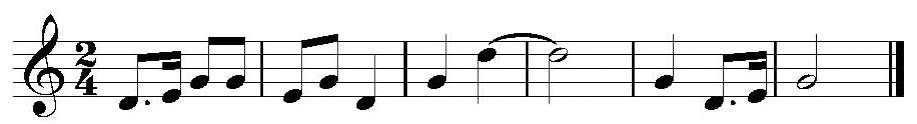

苗族大唢呐曲绝大部分在音阶调式方面并无十分特殊的地方,但是,【猪毛礼】一曲,却让我们充分认识了该曲之奇。请看谱例 1。

该曲第 4 小节出现了 sol音,但是没有进行到 la,而是回到了 mi。到了第 8 小节, sol再次出现,但是这次规规矩矩地进行到了调式主音 la。接下来,到了第 12 小节,不但出现了 sol,还出现了 fa。 sol这一次没有进行到主音,也没有像第 4 小节进行到 mi 停顿,而是就停顿在 sol上,虽然后面依然是 mi,但是气口④ 显然是在 mi 之前。

而是就停顿在 sol上,虽然后面依然是 mi,但是气口④ 显然是在 mi 之前。

这是什么情况? 这是什么音阶? sol进行到 la,只看这一点,多么像和声小调音阶啊 ! 但是,这明明是一段五声音阶的旋律。

有 sol没有原位 sol。这是一个非常特殊的羽调式五声音阶。大家熟知湖南有一种“湘羽调式”,有 sol,但是它的典型进行是到 mi,没有见到在 sol上停留的。在笔者熟悉的原生态音乐中,没有这种音阶的记忆,也没有找到关于这种音阶的记载和介绍。

现在来看这个 fa。它的出现很神奇,也很有意义。观其旋律,除了这个 fa,第 1 1 ~ 14小节与第 3 ~ 6 小节完全重复,前面对应的第4 小节没有这个 fa,而是将强拍的 sol分成两个八分音符出现。将 sol分成两个八分音符,就使得它由于每个音符时值太短而不具有终止感。随后的 mi,由于时值较长而获得了终止感。但是在第 12 小节, sol是个四分音符,虽然没有进行到主音,但是由于时值较长,却具有了终止感,而后面的 mi 成为下一个乐句的开始音。这个停留在导音上的终止,是笔者前所未闻未见的。 mi 之后出现的 fa,更有意味。这个 fa处在弱拍的弱位上,位置并不显眼,在旋律中应该是个辅助功能的音,不会给音阶的定性带来干扰。但是,它为什么会出现? 起到了什么作用 ? 笔者感觉,它的出现,虽然没有扰乱对音阶的判断,但是短暂地扰乱了调性。⑤ mi - fa - re - mi 这四个音,在记谱时把笔者着实折磨了一番。我生怕自己听觉失误,所以请了固定音高听觉较好的学生帮我把关。确认了这四个音,就可以知道,之所以笔者在此犹豫纠结,就是这个 fa在作祟。在笔者的首调听觉中,它老是往 mi 上跑,因为它和 re 构成了大三度。幸亏这四个音过去之后,没再出现别的干扰,调性清晰明了。为什么这里会用一个短暂的 fa来“扰乱”调性? 仅仅是“扰乱”一下吗? 我们继续分析,将会看到它的真实面目。

由于 sol和 fa的出现属于“出乎意料”,笔者曾产生疑虑 : 是由于音没有吹准造成的吗?但是从实际情况看, sol三次出现,律位都很明确。其中第 8 小节的一个,因为要进行到主音 la,所以对主音的倾向性更加明显 ; 第 4、12 小节的两个 sol,由于接续下行,就没有那么强的对主音的倾向性,因此听感上略低于第 8 小节的一个,但是律位不错。 fa的出现,是有特殊意义的,下文的分析会更加明确这里只能是 fa。为了更有把握,笔者让市级传承人韩德虎审听了录音,他认为音是准的,没有问题。所以,这种音阶是一种特殊的五声羽调式音阶,应无疑义。

现在来看转调手段。

前面谈到,那个不期而遇的 fa,“扰乱”了笔者的调性感。它一闪而过,随后回归到稳定的调性和调式。但是,乐曲进行到下半部分,这个 fa再次登场,并且扮演了重要角色。请看谱例第 19 小节,乐曲由 f 羽调式转入 f 徵调式,前 la 等于后 sol,典型的同主音犯调。这种犯调,就是姜白石在【凄凉犯】序中所讲的: “如道调宫上字住,双调亦上字住,所住字同,故道调曲中犯双调,或于双调曲中犯道调,其他准此。……十二宫所住字各不同,不容相犯。”此处住字同为 f,岂非十分吻合? 而在这次犯调中起关键作用的,就是这个 fa。它在前调为 fa,在后调为 mi。至此我们可以看出,在前半部分,这个 fa的出现绝不是为了“干扰”调性,而是为后来新调的出现作好准备。第 25 小节,由 f 徵转回 f 羽,如法炮制,同主音犯调。这时, f 羽调中已经无需fa再次出现,它已经不用再为新调作准备了。

第 29 小节,再次犯调,重复第 19 ~ 24 小节,结束在 f 徵。不但犯调手法十分经典,而且由本调出发不回到本调,最终结束在新调上,也是非常新颖的。这和大家熟悉的“压上”“借字”等手法无涉,那都是上下五度的近关系调,主要功能是旋宫。而这里,由于是五声音阶,只多用一个 fa音,就连宫带调一起转向上方大二度的二级关系宫系。

以上分析,可谓是西方式的,但是笔者不知道除此以外还应该怎么办。这种转调,恐怕在专业作品中也不多用,而且当地也没有第二首相像的乐曲,因此笔者也曾深深地怀疑这是出自深山苗民的一首乐曲。但是在没有证明它的出身以前,我们没有别的话可说,只能承认此曲的音阶及转调算得一奇。

四、其 他

除上述三大奇以外,川南苗族大唢呐还有一些“小奇”,不 足 单 独 成 节,在 此 综 而论之。

( 一) 音乐来源

大唢呐曲的音乐风格非常独特。这是些纯器乐曲,与当地的民歌等声乐体裁无任何瓜葛,与当地同样盛行的芦笙音乐也无任何关联,因此歌唱性、舞蹈性都较差,器乐特征比较鲜明。比起北方唢呐音乐,这一点也算奇特。北方的唢呐曲调,一般都能找到来源,而这里却犹如天外来客,不知所从。只有几首小唢呐曲从曲名看应该来自汉族地区,例如【大开门】【将军令】【小开门】【山坡羊】等,但是听其音乐,却毫无联系,这应该是传播中发生了变异。而【猪毛柳】【猪毛礼】之类曲名,不可能来自汉族。笔者也曾调查过西南地区的某些唢呐音乐以及其他器乐形式,这类“天外来客”的情况还不少见。例如贵州从江县独洞村的古乐队,是一个由部分侗族乐器和扬琴混合而成的乐队。乐队传了几代人,没有人知道扬琴这件乐器是怎样加入到侗族乐队中的,附近的村寨根本没有,他们所奏的乐曲,也没有侗族味,不知来自何方。但笔者相信,一种器乐形式总会有来路,不是原创的就是传来的,或者融合的,只是由于条件所限,无法寻得线索而已。

有时,他们为了丰富自己的曲目,还会作出一些很有意思的事情。例如,艺人熊正平在一次婚礼上演奏【大金龙】,本曲结束后,居然接上了【学习雷锋好榜样】,完了又是大金龙。用符号表示,就是 ABABAB……恰似宋代的缠达。我们分析,这是由于调式相同(徵) 、指法亦同 (筒音 sol) ,节拍亦同,他们就将两者结合在一起了。看似简单,其实与古代的“同宫调相联”的曲牌连缀原则是一样的。采用这样的做法,将两支八竿子打不着的乐曲连接在一起,殊为奇特而有趣。

(二) 终止乐句

据传这种大唢呐过去有几百首乐曲,现在艺人能够演奏的乐曲也就二十几首。这些乐曲总共有徵、羽两种调式,还有一首两种交替的,就是前面的【猪毛礼】。比较奇特的是,同调式的乐曲旋律有很多相似之处。特别是终止式,几乎完全相同。例如 :

谱例 2

这个终止乐句,十几首乐曲都是一样的。这种旋律片段和终止乐句的相似性,使得笔者反复听记许多遍才能大致辨出哪首是哪首。

笔者曾想,这是不是同一首“老梗”的不同变奏发展? 因为艺人很多时候也叫不出乐曲的名字,记混的情况更是常见。

( 三) 音乐织体

西南地区少数民族的唢呐音乐,大多有一个特点,就是双声部,学名叫“复调”。西南少数民族双声部民歌较多,所以唢呐的复调可能与他们的双声部演唱传统有关。苗族没有双声部歌曲,但是他们却有双声部唢呐音乐,估计是受到其他民族音乐的影响? 苗族大唢呐的这种复调应属支声式,其演奏方法是,上手走高音主旋律,下手走低音副旋律,时而重合,时而各走高低。与其他乐种的支声复调不同的是,这种唢呐乐曲旋律性不是很强,因此听起来不像是两支旋律在走,而像是某种对位。另一个特点是,下手唢呐的音符比上手还要密集,这也是比较有意思的。

就像北方的唢呐独奏音乐,独奏的唢呐有时可以停一下,而担任伴奏的笙却一直在忙活。北方许多地区的唢呐音乐也有“复调”,而且技术非常高超,但是像苗族大唢呐这样的吹法,在北方却真的没有见过。所以,该地区的大唢呐复调,算得上独树一帜。

五、审美情趣

苗族唢呐曲歌唱性不强。在笔者搜集到的乐曲中,只有【猪毛礼】【贵州调子】【清月】等几首歌唱性较强,易于记忆,其余则不然。加之频繁的音程大跳,更加不适合哼唱。此外,还有所谓的“音不准”的问题。如果到音乐学院表演,学生们肯定不喜欢听,进音乐厅就更是天方夜谭。但是就当地苗民而言,这种音乐世世代代伴随着他们的生活,其音响与曲调已经深入他们的听觉记忆,成为他们所喜爱的音乐。目前,当地的唢呐手人数仍然不少,有些青年人乃至女生刚刚开始学习,但是他们没有人学习专业唢呐,都是学习苗族大唢呐。因为这是他们自己的文化传统,生活中有需求,术业上有师承,学起来得心应手,大家听着也耳顺。自己的文化更需要自己的“味”,需要这种外人听起来很奇特,但是他们自己听起来无限亲切的“味”。

结 语

中国地域广阔,民族众多,民族性地域性音乐文化五彩纷呈。有些音乐品种,流行区域很小,“恩主”人数也不多,但是对于此地之人民而言,却是他们独有的财富。笔者在采风过程中曾遇到类似情况的唢呐音乐,例如上述侗族的唢呐乐,流行地域狭小,出了大山就无人知晓,但是风格独特,具有很高的艺术价值,一经发现,即为惊喜。这样的调查和研究,本人还要继续下去,让更多的丰富多彩的唢呐音乐为世人所知,让更多的人领略它们的特殊魅力。不知道是谁最早说的: “越是民族的,就越是世界的。”对音乐艺术而言,这并不意味着只要有独特的风格就会被世界多数人喜欢和接受,而应理解为独特的风格是它存在并且不可被替代的理由。越独特,越不一定会流行很广,但其价值却是自在的。

本人衷心期望川南的苗族人民能够尽力保护好他们的这份文化财富,将其传承下去,作为世世代代的身份符号。

参考文献 :

1.《筠连县志》,方志出版社, 2010。

2.《筠连县苗族志》 ( 内部资料) ,筠连县民族宗教局, 2007。

3.曽迅、李余: 《苗族大唢呐流传现状调查报告》,载《大众文艺》, 2010 年第 18 期。

4.刘韧、应元厅: 《川南苗族大唢呐现状、传承与保护调查报告》,载《音乐探索》,2010 年第 2 期。

5.曽迅: 《蜀南苗族大唢呐与彝族咪苏唢呐之比较研究》,载《四川戏剧》, 2012 年第 4 期。

6.秦勤、龙红: 《音乐人类学视野下的苗族大唢呐文化 传 承》,载《南 通 大 学 学 报 ( 社 会 科 学版) 》, 2014 年第 4 期。

7.张择君: 《西南“低音之王”———苗族大唢呐》,载《中国老区建设》, 2008 年第 9 期。

注释 :

① 后来知道这种唢呐来自重庆万盛区金桥镇,是故意做大制造舞台气氛的,只有几十年历史。最长的有 360 厘米。

② 艺人们把唢呐杆称为“琴杆”。为免误会,本文仍称杆、杆子等,不加“琴”字。

③ 以 B调唢呐为例。

④ 气口,指音乐上的停顿感,非指唢呐演奏中的换气。

⑤ “调性”一词,在我国的乐理中是调高的意思。虽然词不达意,但也只好从众。