摘 要:根据初步调查统计,目前约有超过 3000 个乡村唢呐班活跃在苏北广大农村。 而赵庄唢呐班则是一个集多种表演体裁于一体的民间艺术表演团体。唢呐班的活动已成为当地婚、丧仪式特别是葬礼仪式中不可缺少的重要组成部分,其产生与发展,与当地的婚、丧仪式密不可分。唢呐班音乐增强和延续了仪式行为,烘托和渲染了仪式氛围,并与仪式一道推动了仪式参与者或悲或喜的情感抒发与表达。 某种意义上说,唢呐班是一种依附于当地婚、 丧仪式的音乐现象,它的生存、发展与婚、丧仪式密切相关,同时,婚、丧仪式又离不开唢呐班音乐,两者相辅相成、互融互动,形成了共生一体的关系,共同构筑了地域文化景观和特色。

赵庄位于苏北徐州市睢宁县南部,因村上人多姓赵,故名赵庄。赵庄唢呐班由笔者的曾祖父赵伯同(1884—1953)于1902年创建。21世纪以来,农村音乐活动繁荣,赵庄唢呐班已经发展为11个分班,拥有近百名乐手、歌手、舞手和200余件中西乐器及多套演出音响设备。它已很像是一个集器乐、歌舞、戏曲与曲艺等体裁于一体的民间艺术表演团体【1】。

笔者即出身于赵庄唢呐班音乐世家,自7岁起学艺、从艺,长期受到唢呐班音乐文化的影响和熏陶。与一般民间乐手不同的是,笔者而后有缘进入专业音乐院校学习和工作,并且一直保持与民间艺术的联系,常利用假期返乡参加唢呐班的活动。由此,在民族器乐领域中,笔者便成为兼具“局内人”与“局外人”特点的“双重人”,这一特殊角色为本文的写作提供了得天独厚的有利条件。

在赵庄及其周边地区,唢呐班的运用场合主要为婚、丧仪式活动。本文基于笔者多年来实地从艺的经历、感受和体验,特别是长期积累的大量的一手资料,特对赵庄唢呐班与当地婚、丧仪式述释如下。

一、唢呐班与葬礼仪式

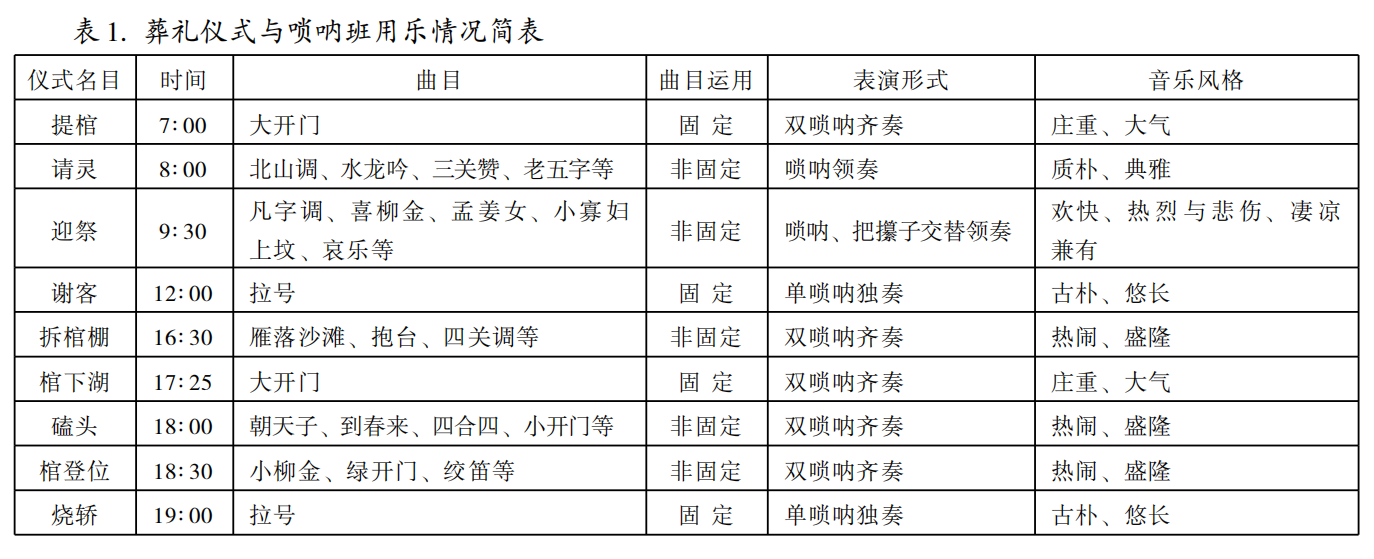

(一)葬礼仪式主要程序与用乐情况

葬礼仪式的规模与持续时间不等,要根据逝者家庭的实际情况而定,有一天型、两天型、三天型等,当今以一天型居多。现将2007年农历7月21 日,官山镇山北村一户姓高人家举办的一天型葬礼仪式与唢呐班用乐情况以表格形式简述如下:

(二)仪式简介

1.提棺 众人将棺材从主家堂屋抬到棺棚内。

2.请灵 此仪式用于夫妻先后去世的情况下,后去世一方举行葬礼仪式当日,由孝子带队抬着“灵亭”到墓地,取少许先故一方的坟土放入灵亭内,之后抬着灵亭返回棺棚,与现故者的棺材放在·起,意为将先故者的灵魂请到棺棚。

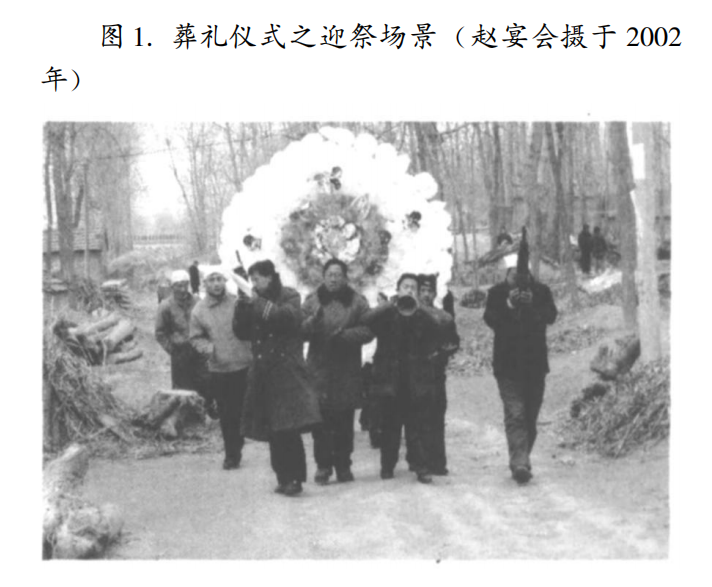

3.迎祭 由逝者本家成员抬着“祭桌”到村头,迎接参加葬礼仪式的亲属,一般为已出嫁的逝者的女儿、干女儿、侄女、孙女、侄孙女及逝者的娘家人。

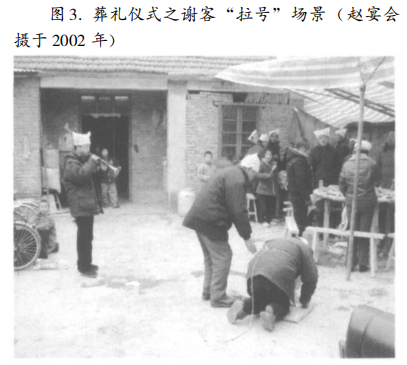

4.谢客 丧宴进行过程中,孝子亲自到客人用餐处跪谢来宾,跪谢时,主持人高呼“谢——”,同时唢呐拉号。

5.拆棺棚 众人将棺棚拆掉。6.棺下湖 众人抬着棺材向墓地出发。7.磕头 棺材到达墓地后,所有亲朋依次面对棺材,向逝者作当日最后一次跪拜。

8.棺登位 将棺材放入穴内。

9.烧轿 将纸轿点燃烧之,主持人高呼“升天喽——”,同时,唢呐拉号。

二、唢呐班与婚礼仪式

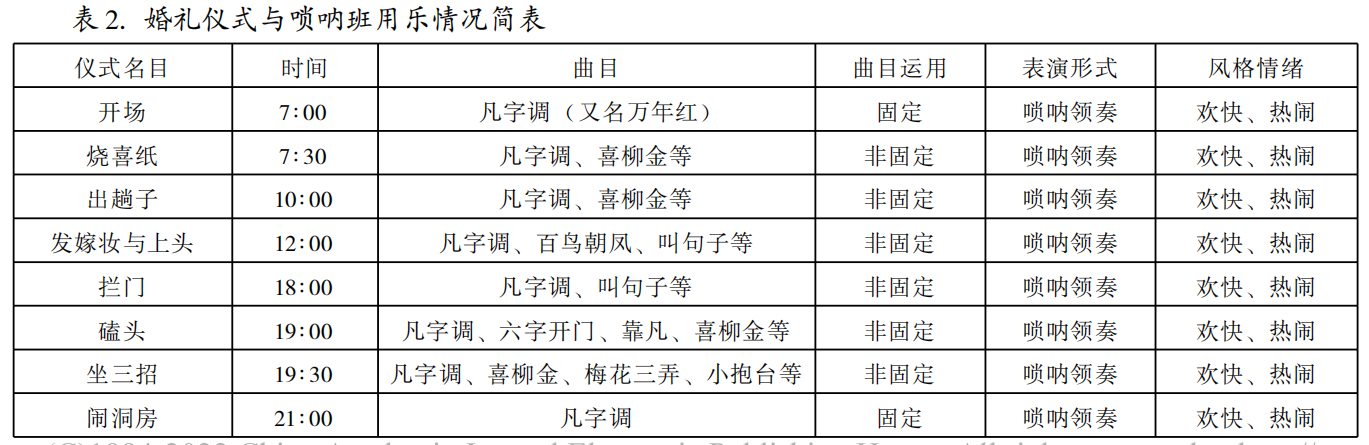

(一)婚礼主要程序与用乐情况

婚礼持续时间少则一天,多则三天,当今以一天型居多。现将2007年农历11月16日,睢城镇青春村一户姓胡人家举办的一天型婚礼仪式与唢呐班用乐情况以表格形式简述如下:

(二)仪式简介

1.开场 唢呐班奏《万年红》,一是向全村父老乡亲宣告主家办婚礼仪式;二是预祝主家婚礼仪式开门红,一对新人百年好合、日子红火。

2.烧喜纸 新郎官带队到已故长辈坟前烧喜纸并叩头。告知已故长辈家有婚礼喜事,请他们在天之灵保佑新人健康幸福。

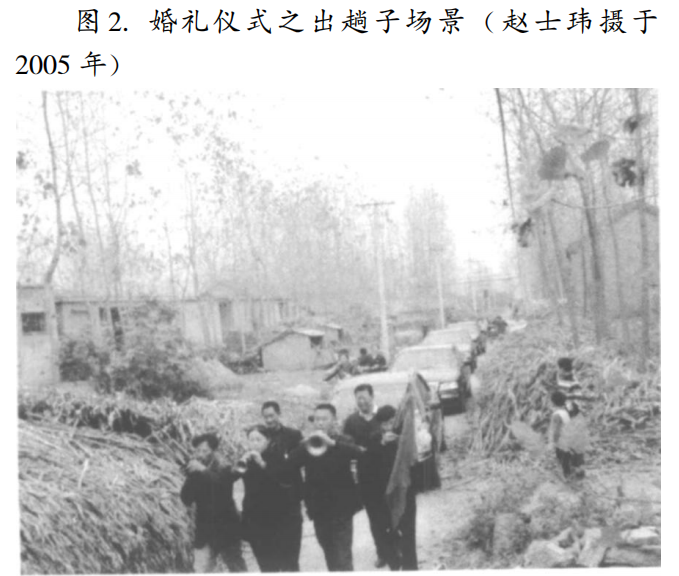

3.出趟子 即男方家派人前往女方家接娶新娘。

4.发嫁妆与上头“发嫁妆”,即男方拉嫁妆

的人员将女方的嫁妆装上车。“上头”,即新娘进行梳洗打扮,头戴红盖巾,身穿红色绸缎服,脚穿绣花鞋和彩袜。上头时,要有金童玉女,即一个男孩与一个女孩,分别抱一只公鸡和一只母鸡在新娘身旁,新娘坐在铺着红被子的椅子上,脚踩一个斗,斗里放玉米、高粱、糕等,斗下面垫着用金纸包装的“金砖”,其寓意五谷丰登、步步高升、招财进宝、吉祥如意、白头偕老等。

5.拦门 接娶队伍到达新郎官家后,唢呐班急赴新娘必经之路——主家大门,一字型排开,行成一堵人墙,并热烈吹奏《凡字调》或表演杂耍,将进门心切的新娘拦在门外,直到新娘或主家给了喜钱后,唢呐班才放行。此举老百姓俗称“憋性子”,用意是磨练其性格,降其气势与威风,促其温柔贤惠。

6. 磕头 即一对新人跪拜年长的亲属。具体做法:在堂屋中间摆一桌子,桌上放一个斗,斗中放少许高粱、花生、枣子、桂圆等物,寓意步步高升,早得贵子。桌前放一条席子,席子上放两个软垫子,以免新人跪拜时伤着膝盖,一对新人面对桌子并就位于席子前面。此仪式开始时放鞭炮,要求唢呐班离开乐棚来到堂屋门前立式奏乐。

7.坐三招 招呼一对新人、新娘方陪从、男方嫡亲三方面的人员参加婚宴。

8.闹洞房 亲朋到新房大闹新人。

三、唢呐班与婚、丧仪式之关系

受民族音乐学界提出的“音乐中的文化与文化中的音乐"【2】(《自序》)、"音乐中体现了文化,文化中包含了音乐”【2】(第3页)等启发,笔者认为,用"唢呐班音乐中体现了婚、丧仪式,婚、丧仪式中包含了唢呐班音乐”来概括唢呐班音乐与婚、丧仪式之间的关系乃恰当至极,此说非常巧妙而生动地昭示了唢呐班音乐与婚、丧仪式的互为依托、彼此融合、共生一体的关系。

(一)唢呐班音乐融于并服从于婚、丧仪式在举办婚礼或葬礼的整个过程中,并非由各种仪式持续始终,其间尚有大量的非仪式时间段。在非仪式时间段,唢呐班的奏乐形式与曲目选择则比较灵活自由。但仪式中的奏乐形式特别是曲目选择则必须相对固定于一定的范围,一般多为传统曲牌音乐②。因为,在当地老百姓与唢呐班成员的心目中,仪式程序是严肃而神圣的,不可随意变动,同样,仪式中的唢呐班音乐在曲目与风格的选择上同样不可随意变动。否则,在葬礼仪式中会认为是对逝者的不尊重,在婚礼仪式中会认为是对新人的不良祝福和预兆。需要补充说明的是,近年来,在极个别持续时间较长的仪式中,有时为了烘托气氛或避免音乐的枯燥单调感,偶尔也会穿插非传统曲牌音乐,如葬礼中的迎祭仪式环节,为了极力渲染“悲情”氛围,唢呐班往往会用唢呐与把攥子生动地吹奏带有“哭腔”的“孟姜女”、“小寡妇上坟”等悲调。届时,人的“哭声”与唢呐的“哭腔”融为一体,使人不禁产生“恸断肝肠、天昏地暗”之感,许多围观百姓都为之感染落泪。唢呐班在葬礼仪式中所用曲目和表演形式丰富多样,既有哀悼性曲调,也有中性曲调,往往在迎宾谢客时吹奏热烈欢快的喜庆性曲调,甚至在非仪式环节唱歌、跳舞、玩杂耍等,以此娱悦观众。总体而言,喜庆性曲调在葬礼仪式中占主导地位,哀悼性曲调反居其次。这其中有佛、道教影响,即人死后可以轮回超升或得道升天,所以人们普遍认为死也是一件喜事,故称葬礼仪式为“白喜事”(参见【3】第120 页)。既然是白喜事,多吹奏喜庆性曲调则在情理之中。此外,儒家伦理观又促成了亡人子女对葬礼仪式的高度重视,为充分表达对已故长辈的孝道,子女要尽可能将葬礼仪式办得庄重盛隆(参见【3】第120页)。与此相适应,唢呐班所奏曲目有体现庄重盛隆风格的中性曲调亦在情理之中。婚礼仪式中所用音乐,其风格均为喜庆性曲调。这充分体现了人们对婚礼性质的定位——“红喜事”,以及对一对新人的美好祝愿——喜气、吉利,唢呐班在婚礼中主要功能就是制造和烘托热闹、喜庆、红火的氛围。

根据葬礼仪式与婚礼仪式运用场合的不同,笔者将唢呐班的常用曲目分为两种类型:

1.悲情类 广泛应用于葬礼仪式场合,如《大开门》《到春来》《水龙吟》《雁落沙滩》《小寡妇上坟》等。

2.喜情类 即广泛应用于婚礼场合,如《凡字调》《百鸟朝凤》《叫句子》《喜柳金》等。

两种类型的曲目运用场合虽然不同,但并不意味着所用乐曲的表情与场合气氛完全同步和吻合。事实上,音乐的运用尚有其自身逻辑,并不完全依附运用场合的特定氛围,甚至乐曲风格与运用场合气氛有不一致的情况,如有些用于悲情类场合的乐曲本身情调却是欢快、喜悦的。这种情况多为在葬礼仪式场合用双大唢呐齐奏的传统曲牌音乐,这些曲牌音乐本身可以说毫无悲意,但在唢呐班与老百姓之间却已经形成默契,约定成俗,即这些乐曲只能用于葬礼仪式而不可用于婚礼仪式场合。因为,在赵庄唢呐班周边地区,老百姓起初请用唢呐班奏多为葬礼仪式场合,而且那时唢呐班的奏乐形式就是以双大唢呐齐奏传统曲牌音乐为主。到了后期,唢呐班逐渐被请用于婚礼场合之后,老百姓与唢呐班成员都敏感地质疑,在葬礼仪式上所用的曲牌音乐用在婚礼仪式上是否吉利?就是在这种担心、质疑的状态下,唢呐班成员与老百姓之间逐渐达成共识:葬礼仪式所用的双大唢呐齐奏曲牌音乐及其他哀调不可用于婚礼仪式,但婚礼仪式上的所有喜情类乐曲一般可用于葬礼仪式,这其间可能有传统民俗思想的因素,按照当地乡间的古老观念,善终的老者是升天而去,也是喜事,所谓红白喜事,就是兼谓婚丧两事也。

(二)婚、丧仪式离不开唢呐班音乐的特殊功能和象征意义

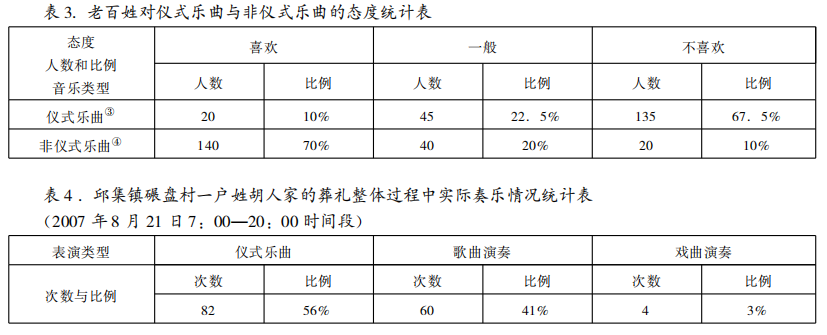

随着人们的物质生活水平逐步提高,精神需求也随之扩展和转向,但老百姓对唢呐班的依恋依旧,其中原因何在?难道仅仅是老百姓对仪式中唢呐班音乐本体的喜欢?通过调查了解,其主要原因是老百姓对唢呐班在仪式中的功能性与象征性的依赖。笔者曾做过以下调查与统计:

表3显示:老百姓大部分喜欢非仪式乐曲,也有少部分喜欢或兼爱仪式乐曲,总体而言,不喜欢仪式乐曲者在数量上明显多于喜欢仪式乐曲者。表4显示:仪式乐曲的实际使用率明显高于非仪式乐曲。由此可以得出结论:尽管老百姓主观上偏爱于非仪式乐曲,但他们最终不得不顺从于仪式的需要,坦然面对和接受唢呐班在相关仪式程序中吹奏的仪式乐曲——传统曲牌音乐。唢呐班在仪式程序中对曲目的选择无需顾及他人的主观审美需求,而完全服从于仪式需要。原因是,长期以来,在相关仪式程序中一定要奏传统曲牌音乐已成为奏者、仪式参与者及观者之间心照不宣的规矩,仪式中的音乐已经与仪式融为一体,人们对于仪式与仪式中的音乐同等尊崇和对待。

可见,仪式中的音乐的意义已不仅仅在于其音乐本身,还在于它与仪式一道所达成的某种文化功能和象征意义。如葬礼仪式中的“谢客”环节,当孝子双膝跪下,拜谢所有前来奔丧并正在进行丧宴的人员时,由一支唢呐奏出的“拉号”音,其音响效果很不悦耳。但对于当地人而言,他们并不在意“拉号”音本身的美与否,而在于对“拉号”音的仪式功能的理解以及由此而达成的默契,即"拉号"音响,则所有正在就餐的亲朋立即全体起立,“拉号声”停,则全体立即坐下继续就餐。此时的“拉号”音至少实现了两个功能:一是对大家的起立与坐下的提醒与统一功能:二是该音尽管不悦耳,但由于其发音来自唢呐之筒音,加之奏者采用鼓腮式强奏法,使得该音“直挺浑厚、悠长深邃”,起到了很好的造势功能,配合着仪式有效地表达了孝子对前来吊唁的亲朋的由衷谢意。同时,全体吊唁人员的即时起立也深切地表达了他们作为亲朋对逝者的哀悼和对孝子的慰问与尊重。当孝子跪下、主持人高呼"谢——"、唢呐的"拉号"音起、全体人员同时起立,这些行为与声音同时发生并交织在一起时,其场景之庄严、肃穆与神圣感不亚于重大活动前的“全体起立奏国歌”。同样是“拉号”音,当它被用于棺登位之后的“烧轿”程序时,其意义亦不在于该音的动听与否,而在于人们所赋予音乐本体之外的象征意义,即逝者终于入土为安,且灵魂顺着古朴悠长的“拉号”音升入天堂。

(三)婚、丧仪式请用唢呐班的实际情况剖析

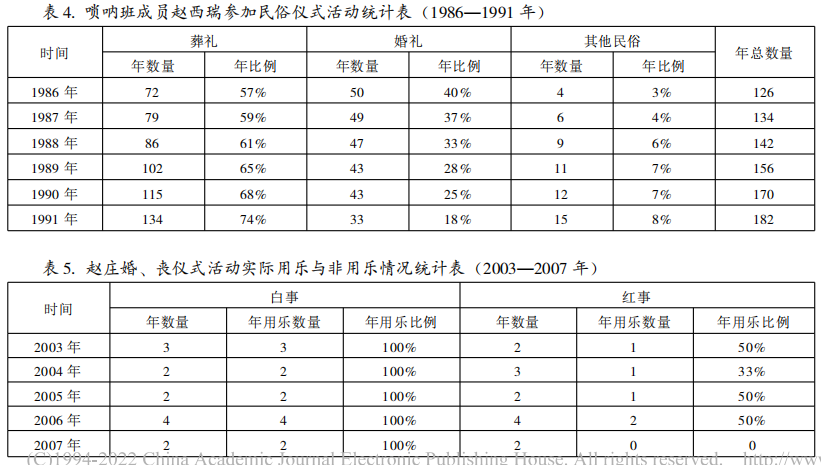

赵庄及其周边地区流行的民俗仪式包括婚礼、葬礼、祝寿、闹春节、闹元宵、小孩十二天、小孩满月、小孩百日、小孩生日、小孩剃毛头、子女考学、送慰劳、开业庆典、起屋酬客等。诸多仪式中,当属婚、丧仪式占主导地位,而婚、丧仪式中,则属葬礼仪式最受老百姓重视,对唢呐班的依赖性最强、使用率最高。该判断基于笔者的父亲,赵庄唢呐班第三代传人赵西瑞的原始“上活记录”⑤资料与笔者调查的赵庄近5年来婚、丧仪式活动用乐与非用乐情况资料所进行的统计和分析,统计结果如下:

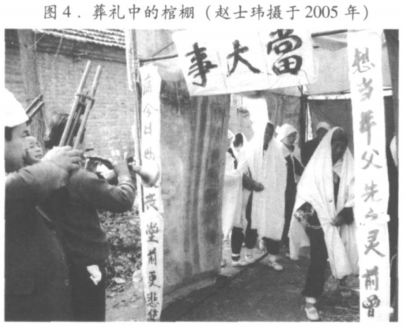

表4显示:唢呐班的奏乐年总场次呈逐年上升趋势,但每年以葬礼仪式类居多,而且用乐的数量与比例也逐年递增,婚礼仪式用乐的数量与比例为逐年递减,其他民俗仪式用乐的数量与比例则很少。唢呐班的奏乐年总场次的逐年上升,以及葬礼仪式用乐的数量的逐年递增,并不完全能够说明葬礼仪式的重要地位,因为,其数量上的增加可能源于随着赵庄唢呐班的名声远扬,请其奏乐的村庄范围不断扩展,从而导致活动场次的增加。但表4显示的葬礼仪式用乐比例的逐年递增,特别是表5显示的赵庄近5年来每年葬礼仪式用乐的比例为100%,而婚礼仪式用乐的比例每年均不超过50%的现象,则能够充分说明当地老百姓对葬礼仪式的高度重视,凸现了葬礼仪式乃当地民俗仪式中的重中之重。显而易见,与唢呐班有关的诸多民俗仪式中,婚、丧仪式占主导地位,而婚、丧仪式中,又属葬礼仪式最受老百姓重视,对唢呐班的依赖性最强、使用率最高。究其原因,老人去世乃"当大事”也,举行葬礼期间,棺棚的上方最重要的位置总是写上“当大事”三个醒目大字。晚辈出于表孝心即便经济能力有限,也会"打肿脸充胖子",非请唢呐班奏乐不可,以免留下不孝之名。由此可见,“孝道”在老百姓中间有着深层影响力,它一定程度上体现了"慎终追远"的传统思想。

婚礼仪式中请用唢呐班的比例之所以较之葬礼仪式少,其原因是,随着年轻人自由恋爱及自主意识的增强,其婚礼是否请唢呐班奏乐往往可以自己决定,不排除部分新人出于经济等方面的考虑而在婚礼中不请唢呐奏乐。婚礼中是否请用唢呐班与“尊老”、“孝敬”等观念并无厉害关系,不会象葬礼仪式中不请唢呐班那样,而招致道德、伦理与舆论方面的谴责和压力。近年来,婚、丧仪式与唢呐班奏乐在不断变异,总趋势是不断简化和时尚化。原因来自三方面:一是大部分人家办事,越来越趋于理智和实惠,希望尽量节俭,能够把事情应付下来即可,不求排场。当然,也不乏少数比较富裕的人家,为了表孝心,讲排场,摆阔气,同时请上几个唢呐班参与奏乐;二是逢用乐“旺季“,唢呐班会碰到同一天受到多家邀请奏乐的情况,这时常采用分班的做法,并简化程序,相关礼节点到为止;三是地方政府也不提倡大操大办,希望减少和取缔各种婚、丧仪式中的封建迷信色彩。

总之,通过对赵庄唢呐班与当地婚、丧仪式的调查与研究发现,唢呐班的活动已成为当地婚、丧仪式特别是葬礼仪式中不可缺少的重要组成部分。赵庄唢呐班的产生与发展,与当地的婚、丧仪式密不可分。婚、丧仪式是唢呐班赖以生存的丰厚土壤和必不可少的载体,唢呐班使得婚、丧仪式更加丰富多彩。唢呐班音乐增强和延续了仪式行为,烘托和渲染了仪式氛围,并与仪式一道推动了仪式参与者或悲或喜的情感抒发与表达。某种意义上说,唢呐班是一种依附于当地婚、丧仪式的音乐现象,它的生存、发展与婚、丧仪式密切相关,同时,婚、丧仪式又离不开唢呐班音乐,两者相辅相成、互融互动,形成了你中有我、我中有你的共生一体关系,共同构筑了地域文化景观和特色。

①两位笔者系兄妹关系,均为赵庄唢呐班第四代传人。

②为节约篇幅,有关婚、丧仪式中的唢呐班音乐形态、风格特征及表演形式等方面的内容本文未重点提及,详可参见【1】。

③多为传统曲牌音乐,用于相关仪式中。

④多为戏曲、歌曲及专业创作唢呐曲等,一般用于仪式之外。

⑤"上活"为唢呐班行话,意为唢呐班人员外出参加奏乐活动。

参考文献:

【1】赵宴会.苏北赵庄唢呐班研究【J】.北京:中央音乐学院学报,2005,(2):29-35.

【2】洛秦.音乐中的文化与文化中的音乐【M】.上海:上海书画出版社,2004.

【3】蒋菁,管建华,钱茸(主编).中国音乐文化大观【C】.北京:北京大学出版社,2001.