他有“中国现代唢呐第一人”①之美誉。他有众多职务、奖项和荣誉称号:上海音乐学院副院长、教育部高等学校音乐与舞蹈学专业教学指导委员会副主任委员(2018—2022)、中国唢呐专业委员会副会长、“上海高校优秀青年教师”(1995年)、瑞士苏黎世“神女峰”国际音乐管乐比赛金奖第一名(2003年)、文化部第七届“区永熙优秀音乐教育奖”(2005年)、“上海市德艺双馨文艺工作者”称号(2010年)、“全国教育系统职业道德建设标兵”(2011年)、“第六届华乐坛杰出民乐演奏家”(2017年)等等。而他自己最看重、最在乎且引以为傲的是:吹唢呐,教唢呐的刘英!

一、人随天意 为唢呐而生

刘英说:“我之所以开始接触唢呐、学习唢呐,从小立志成为演奏家,一切源自我的家庭。”

刘英出生于安徽肥西县民间音乐世家,父亲是当地庐剧团的音乐创编和演奏员。因此,刘英自小过着“以团为家”的“集体”生活,耳濡目染于小倒戏、花鼓灯、徽剧、京剧、泗州戏、黄梅戏行腔走韵,演员们练功、吊嗓、排戏、演出的环境里,浓郁的传统民间音乐文化滋润、影响着他。父亲是器乐演奏的多面手,家里有二胡、京胡、月琴、琵琶、扬琴、笛子、唢呐、笙等许多乐器。幼小的刘英便将这些乐器当作“玩具”,听到好听的曲调便会试着“玩”起来,而且每样乐器都玩得有模有样。父亲发现他的天赋,便开始有意识地对他进行培养,七岁时即开始教他吹笙、吹唢呐、拉二胡。奇怪的是,这么多样乐器,刘英似乎只有拿起唢呐才觉得顺手,也只有唢呐才能表达他的心声。

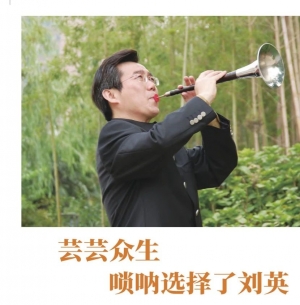

或许是,众多乐器中刘英选择了唢呐;或许是,老天爷认准了刘英的天资、天赋。

冥冥中,芸芸众生,唢呐选择了刘英。

二、苦苦求索 情定唢呐终身

(一)民间“学院” ,社会“大学” ,熏陶铸就传统本色

对传统本色的坚守、执着,是成就刘英唢呐艺术辉煌的灵魂和根本。进入音乐学院系统接受唢呐专业训练之前,民间,是他接受传统音乐教育的“学院”;社会,是他体会民情、体验传统文化与民众生活的“大学”。民间“学院”,社会“大学”,成了他学习、感知传统音乐文化的第一学堂。

1986年,大学毕业音乐会后与老师任同祥(右)、陆春龄(左)合影留念

“走出去,请进来”是自上海音乐学院老院长贺绿汀时代就很重视的学习民族民间音乐的教学传统。刘英刚由附中直升大学部学习时,就曾向任职于上海民族乐团的河北唢呐艺术演奏家杨礼科学习传统曲目,并由此开启了他钻研民间不同流派之唢呐艺术的采风学习之旅。每逢寒暑假期,他都会到不同的地方向不同流派的唢呐名家请教。例如,到东北、山东等地,拜王选作、谷新善、刁登科、刘炳臣、仲冬和等学习传统唢呐名曲。本科毕业时,刘英已经把全国各地的传统民间唢呐曲吹了个遍,再将从小练就的“童子功”融会贯通于音乐学院的系统学习之中,他很自觉、自由、自在地遨游在传统音乐的海洋里。

当学生时,刘英“走出去”学;当老师后,将民间艺人“请进来”教。刘英对传统的这份坚守,对民族音乐文化的这份自觉与自信,直接影响和作用在他的舞台表演艺术及其对学生的教学培养之中。

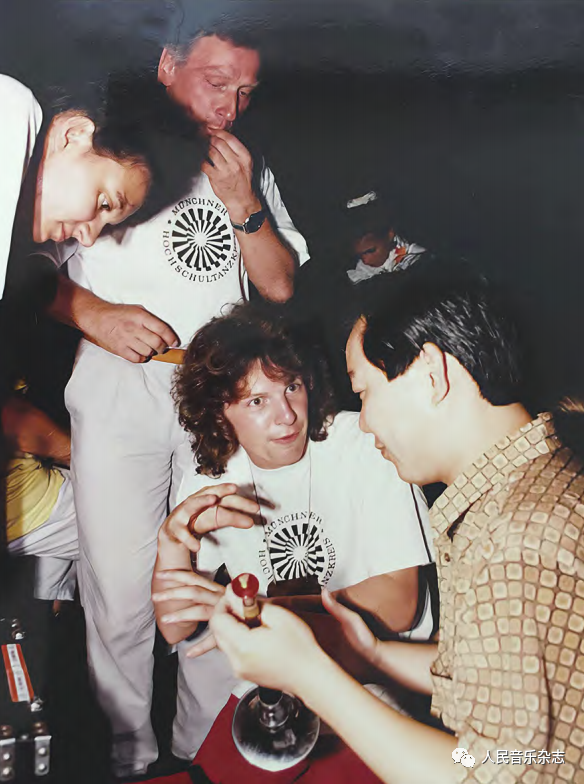

2008年,出访演出期间教外国友人吹唢呐

(二)高等学府 艺术舞台 磨炼开创现代艺术

1. 从大师任同祥走上专业之路,芬芳“一枝花”引“百鸟朝凤”

1978年,刘英考入上海音乐学院附中,师从于他仰慕已久的唢呐大师任同祥。刘英说:“任老以一曲《百鸟朝凤》行世,从山东吹到上海,从中国吹向世界。跟任老学习一年多之后,我在专业上便有了质的变化和飞跃。我所继承的是任老以《百鸟朝凤》为代表的唢呐艺术,《百鸟朝凤》是我演奏艺术走向成熟的一个标志。”

《一枝花》《百鸟朝凤》等唢呐经典作品,是经任同祥之手从民间走进艺术殿堂的乐曲。任同祥则是由民间乐班的乐手转型变化为高等音乐学府的教师。这让刘英仿佛从老师身上看到了自己的影子,更是看到了自己如何向前发展的未来。他反复琢磨,任老演奏的音乐为什么深得大家的喜爱?但也同时意识到,自己要领悟其中的真谛,不能一味地跟从模仿,而是要掌握唢呐艺术的灵魂,做与任同祥一样出色而不等同于任同祥的演奏家。

2. 海外见“同胞” ,第一次出国看到唢呐的“世界”

入读附中的第二年,15岁的刘英被选为上海市青少年艺术团赴亚欧五国访问团成员,参加在南斯拉夫举办的世界艺术节。从土耳其到伊朗、阿富汗、罗马尼亚,再到南斯拉夫,第一次出国的刘英惊喜地发现伊朗、南斯拉夫、印度、土耳其都有“同胞”唢呐的身影,这让他意识到,唢呐不只是本土深受广大民众喜爱的传统民族乐器,它还有分布在五湖四海“同宗”的“海外亲戚”。唢呐在全世界不同国家、不同民族、不同文化、不同地域、不同人种的文明交流与传播中,相互吸收彼此的文化智慧,形成了形制不一、叫法不同,具有地方特色的唢呐大“世界”。眼界大开的刘英,自此在心田里埋下了立志让中国唢呐艺术走向国际、融入世界的种子。

3.《天乐》天成 ,启奏现代唢呐与西方“交响”

唢呐协奏曲《天乐》曲折的创作过程及演出成功后引起的强烈反响,在刘英唢呐艺术的发展道路上有着划时代的意义。

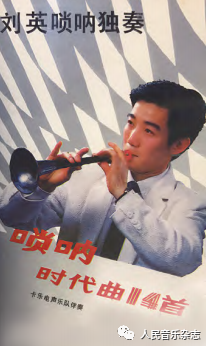

1987年,发行的《唢呐时代曲14首》盒带

1998年,与指挥家曹鹏先生同台演出

1987年,日本东京交响乐团首次访华来到上海演出,刘英受邀在欢迎宴会上为日本同行表演,惊艳全场,连演了7首作品方才罢休。刘英精彩绝伦的唢呐演奏艺术引起日本著名作曲家芥川也寸志(Yasushi Akutagawa)的极大兴趣,当即表示要专门为他创作一首唢呐与交响乐队的现代作品,并在次年东京音乐厅落成典礼音乐会上与东京交响乐团合作首演。不幸的是芥川先生不久因病去世,未能完成这一心愿。作曲家朱践耳先生得知这一情况,当即表示愿意继续为刘英完成这部作品。刘英回忆道:“从1988年开始,朱践耳先生用了近九个月时间,心无旁骛、潜心创作,终于完成了《天乐》。”

刚开始,刘英对唢呐演奏调性、旋律不甚明显的《天乐》是有些不太适应、不太理解的。在与朱先生一遍遍地沟通中,他终于领悟了对不同地方、不同民族的民歌、戏曲音调如何重于“神”而不在于“形”的创作理念,因而对《天乐》充满了无以言表的新鲜、喜爱与兴奋感。带着这股热情,刘英全身心投入到这部“试验性”作品的“二度创作”之中。为此,他吹坏了数不清的哨片,还发明了很多吹奏技法。例如,用气息控制音准,应对传统乐曲少见的半音化及十二音无调性旋律演奏;用三支不同调高的唢呐,在传统南、北派唢呐艺术的基础上进行创造性的综合演绎等。乐曲起初并没有名字,直到完成后,作曲家才不无感慨地说:“此曲感觉不是人间的音乐,好像是天上之乐,就叫它《天乐》吧。”正可谓,《天乐》天成。

《天乐》考验的不仅仅是技术上的突破与拓展,更挑战着演奏家对包含有历史、民族观念之音乐深层的认知与理解能力。刘英说:“《天乐》让唢呐艺术与西方交响乐结下了缘分,经历这一中西合璧、传统与现代结合的首创艺术实践之后,回头我再去吹奏传统作品,有了不一样的感觉。它不仅开拓了我的演奏技法空间,还对我的专业教学产生了很大影响,是一次划时代的、有历史意义的考验与收获。”

三、 桃李芬芳 为人师表

在刘英看来,作为一名教师,教书是天职,育人是责任。多年教书育人的经历与实践,刘英已在专业教学上形成了自己独特的艺术风格、道德观念、举止行为,更是以身作则、为人师表,展示出十分亲和的人格魅力。三十多年来,刘英乐做园丁,默默耕耘,桃李天下,惊艳四海八方。他培养的众多出类拔萃的优秀学生,现在大都工作在国内外的专业院校或艺术院团。代表性的优秀学生在此仅举两位:

张倩渊,曾获第七届中国音乐“金钟奖”民族管乐比赛金奖,“文华奖”金奖,是唢呐界唯一一位国内最高双金奖的获得者。她曾于2006年参加维也纳第35届国际青年艺术节比赛、2008年参加英国威尔士兰格伦国际音乐节比赛、2011年乌兹别克斯坦国际音乐节比赛,获得国际三金奖,是将中国民族音乐文化传递到世界的优秀演奏家。

刘雯雯,国内第一位唢呐博士(在读),曾在二十多个国家演出唢呐与交响、爵士、摇滚结合的各种音乐会,经常亮相于国内外各大剧院及各类媒体,推广民族器乐文化,“粉丝”无数,广获国内外观众好评和赞誉。

在学生眼里,刘英是生活中的恩人,专业上的“神仙”。跟随他学习多年,同样在文艺团体工作过,受过民间传统音乐文化熏陶的弟子王昆宁说:“刘老师对学生给予的是无私的爱。生活上,老师待我们亲如家人;学习上,要求得严谨、苛刻。他说,搞艺术要‘讲究’,不能‘将就’,要走心,要花心血。”

刘雯雯这样描述她的“博导”:“我十三四岁就跟随刘老师学习唢呐,至今已近二十年。现在我也是‘上音’的教师了,可见到他还是特别紧张。我想,这是对老师有敬畏感所致。从小到大,刘英老师在我心目中一直是神一样存在。”刘英到底有多“神”?仅举一例,刘英在唢呐音响、音色控制上纤细若抽丝、润滑若滴油的高超表现技艺,在业内有口皆碑,堪称一绝!刘雯雯说:“老师对音乐如此细腻的处理是怎么做出来的?高深莫测,太神了!”

任职于中国音乐学院的张倩渊说:“从我进上海音乐学院附中的第一天起,刘老师就时时提醒我无论技术再好都要记住学艺先学做人的道理。我现在也是一名人民教师,更加深刻地感受到刘老师对我品德要求的良苦用心。艺术是表达人性的方式,技术可以通过常年的训练到达一定的水平,但是人性的光芒是需要老师言传身教感化学生的心灵而闪现的。恩师给予我的启迪就是,不只是学艺先学做人,而是生而为人,以德为先。”

既是在读博士生也是浙江音乐学院唢呐教师的焦点,说到恩师刘英时感慨万千:“我不仅每天都在欣赏、研究刘老师的作品,在教学风格中也有很多老师的影子。他潜移默化地影响着我对唢呐专业的一切,我希望自己可以沿着他的足迹把唢呐专业艺术发展的接力棒不断地传下去。”

2009年,在东方艺术中心演奏秦文琛唢呐协奏曲《换凤》,协奏:上海民族乐团,指挥:王甫建

2010年,上海世博会“上海周”期间演奏《唢呐戏探戈》

2011年,带领学生集训备赛参加香港国际器乐大赛

2016年,在“上音”管乐周期间与朱践耳先生合影

四、继往开来 屹立在时代的潮头

刘英对自己有这样的总结:“如果说我在唢呐演奏方面还算是取得了一些成就的话,可以说离不开几个方面的因素。首先,我的演奏始终根植于中国音乐传统,这一点永远不会变。其次,是学院可亲可敬的老师们为我打下了坚实的音乐基础,也塑造了我的人格,这让我终身受益无穷。俗话说‘时势造英雄’,对我起到关键性作用的第三点,就是我身处的这个时代,新时期的人文环境和文艺思想潮流,就像一只‘无形的手’指引着我的走向,给予我机遇使我成长。最后,我在不同人生阶段遇到了多位不同国别、不同年龄的,亦师亦友的音乐家,他们也都直接或间接地推进了我的艺术迈向每一个新的高峰。”②

(一)当代唢呐艺术发展的

见证者、体验者、推动者

从民间开始学艺,到高等学府、艺术殿堂创造艺术辉煌,刘英堪称当代唢呐艺术传承、开拓、创新、发展的见证者、亲历者、引领者、推动者。在唢呐学科建设、发展过程中的几个重要节点上,他都作出了历史性的贡献,扮演着重要角色。

早在20世纪50年代,全国各地相继举行了诸如“第一届全国民族民间音乐舞蹈汇演”“全国第一届音乐周演出”“第一届全国文艺汇演”“全国群众业余音乐舞蹈观摩演出”等各类音乐比赛及演出。随着这些活动的成功举行,山东的赵春峰、山西的王高林、河南的郝玉歧等一批唢呐表演人才及作品先后涌现。20世纪60年代初,中国音乐研究所编印的《中国民歌的搜集整理改编工作及民族器乐发展中的一些问题的探讨》,就“民族器乐创作问题”“民族器乐表现新的时代生活的问题”“将革命群众歌曲引进民族器乐中来”“民族乐队发展中的问题”的相关讨论, ③对包括唢呐音乐在内的民族器乐创作具有指导性意义,推动了民族器乐专业化创作的进程,一大批带有时代精神和特征的作品陆续出现在电台、舞台,并走进了专业教学课堂。这是日后刘英可以全面系统接受唢呐学习、训练的专业基础和条件。

刘英进入上海音乐学院附中及大学学习的20世纪70年代末及80年代初中期,是当代中国具有划时代意义的历史转折点。改革开放和社会主义现代化建设改变了国家的命运,也改变了身处这个时代的刘英的个人命运。这一时期的刘英思想活跃,观念开放,表演、创作热情高涨,“传统唢呐必须与时俱进”的时代意识十分强烈。他密切关注媒体、影视、通俗音乐等大众音乐的发展动向,尝试着创新技法、创新形式,用唢呐与小号等西洋乐器合作,演奏探戈、爵士等不同风格的欧美流行音乐。虽然今天看来这并非传统艺术创新的主流,但由此也不难看出刘英十分热切地渴望有作曲家创作出有深度、有难度的大型专业唢呐新作品。正是这种期盼下的不懈努力,才有了刘英自20世纪80年代后期开始,越走越宽广的唢呐艺术发展之路。

对比刘英艺术发展的时代背景和社会环境,当今民乐表演艺术发展之路在哪里?国家与社会飞快地发展,“中国”概念、“民乐”概念今非昔比,不断进取,发展着、变化着。刘英唢呐艺术的成功之路不可复制,但他身上体现的一种民族自尊的文化艺术精神应该发扬。刘英唢呐艺术成就的精神实质是,“民乐”要有民族精神,“民乐”要有传统人文情怀,“民乐”要有国家与民族责任担当,“民乐”要有国际视野、世界胸怀。领会刘英的唢呐艺术精神,可以从他的实际行为中获取感知。

(二)传承中创新 创新中传承

没有传承,创新就失去根基;没有创新,传承就失去价值。刘英十分理解这句话的深层含义。于是,这些年来,他一直在传承与创新的努力中寻求唢呐艺术发展的未来。

刘英说:“民乐的创造性转化和创新性发展靠一个艺术家的力量是不够的,它是一场接力跑。我们每一代人为下一代人跑出一个好成绩,民乐才能有传承空间,获得更多人喜爱。新时代的‘跨界混搭’尝试都很好,总是演奏太‘土’的音乐,不符合现代社会的审美,也不会被老百姓接纳。但面对现在的年轻人,也不能纯粹只靠肢体摇摆、时尚舞美等感官刺激来吸引关注。唢呐艺术的创新,不应该生搬硬套,更不能不伦不类。”

催生既有传统民族本色、又有现代化思维及创意的唢呐艺术,一直是刘英致力唢呐朝现代化方向迈进的心愿。为了实现传承中创新,创新中传承的理想,刘英大胆地改变了传统唢呐演奏的很多技法,将民间传统技艺融汇现代审美,尤其是运用当代综合技术产生的新音色,令唢呐艺术富有新时代的现代气息。反过来,他又将这种创新手法运用于民间唢呐曲的现代演绎之中,互为条件,交映生辉,这是世界上同类唢呐乐器家族中难得一见的创新,获得了业界的充分肯定和高度赞赏。例如,前面提及的唢呐协奏曲《天乐》,不仅奏出了现代唢呐艺术与西方的“交响”,更通过作曲家与演奏家大胆的技术创新,为唢呐艺术现代化提供了成功的经验,为后学作出了表率。《天乐》在“第二届中国艺术节”演出后得到评价是:《天乐》为中国民族交响乐、民族交响化开了一个先河,作出了榜样。资深专家吴祖强、李西安分别说:“唢呐和交响乐,好似油和水,极难融合,不料想,这次居然被做成一道美味的浓汤。”“这作品把唢呐的技巧和表现力大大拓宽和提高,为我们提供了难能可贵的高级教材。” ⑤

2019年,在“央视”中国器乐电视大赛颁奖典礼上演奏《百鸟》华彩乐段

2019年,与台湾新竹青年国乐团与台湾学生合作演奏吹打乐《拉呱》

(三)立足学科前沿

教学科研齐头并举

刘英从自己的成长经历中真切地体会到以科学合理的态度完善教师队伍及教学体系建设的重要性。在他的引领下,上海音乐学院唢呐学科不仅完成了由60后、80后、90后三个不同年龄阶层构成的师资队伍梯队建设,教学上也形成了由附中、大学到研究生、博士生一体化的专业培养体系。

人才培养上,分层、分类培养模式是刘英唢呐教学团队施行的一套因材施教、因人而异、人尽其才的教学方法。具体来说就是,对未来独奏家的培训,教材、练习曲、作品的选用及技术难度往高、精、尖的标准和规格上作严格要求;对将来担任乐队演奏员、教师或社会型人才的培养,则侧重于室内乐、器乐合奏、视奏、即兴演奏等方面的训练。

结合教学体系的建设,一整套系统性的专业教材也随之建立。在刘英的理念中,教材的系统性主要体现在如下几个方面:

首先曲目要贯穿传统与现代,让学生通过这些曲目的练习掌握传统与现代的唢呐演奏技法,因此,教材里有《柳金子》《老包》等传统曲目,也有《天乐》《敦煌魂》等现代曲目;第二,体裁上要涵盖独奏、重奏、合奏、协奏等多种形式,提高学生表演艺术上的综合能力;第三,教材内容要照顾到不同调门及不同声部、类型的各种唢呐;第四,重视不同地域、不同风格、不同流派的民间传统唢呐音乐资源的挖掘与开发,例如教材中包括安徽皖派唢呐,辽南唢呐与双管,陕北、闽南、沧州等地的唢呐音乐等;第五,注重教材的社会贡献度,具体而言,教材中独奏曲配上钢琴(扬琴)伴奏谱,协奏曲则附上总谱,免除有需求的演奏者找不到乐谱的愁苦,提高为社会服务的贡献度。

作为一名以表演为特长的唢呐演奏家、教育家,刘英在学术钻研上也不放松对自己的要求。早年,他率先出版发行了众多录音盒带,之后又陆续出版了《当代大师——刘英唢呐专辑》《唢呐协奏曲——梁山随想》等众多CD专辑。所录曲目包括传统、民间、现代、流行,包罗万象,唢呐吹戏更是堪称一绝。凭借幼小打下深厚的戏曲艺术基础,加上高超完美的演奏技法,刘英无论是吹奏传统京剧《逍遥津》、黄梅戏《女驸马》,还是交响乐协奏的现代京剧《智取威虎山》,腔口板眼句句入戏,吐字发音声声传情,唢呐声仿生旦净末,惟妙惟肖。除了出版个人专辑外,刘英还投入《正月十五闹雪灯》等唢呐音乐的创作。近年来,学术科研也成为刘英的主要工作之一。他出版有《唢呐演奏快速入门》等著述,发表了《“双重人”视角下的唢呐系乐种研究》《中国少数民族器乐研究论纲》等学术论文,还担任着国家社科基金艺术学重大项目《中国少数民族器乐艺术研究》的首席专家。

(四)放眼世界

推动唢呐艺术国际化发展

展望唢呐艺术的未来,刘英说:“唢呐作为民乐大家庭中的一分子,自1949年以来,它确实取得了非常辉煌的成就,对整个中国民族音乐、中国文化的发展起到了不可磨灭的推动作用。但我们还要清醒地认识到,这件乐器就目前的状态来讲还存在着许多的不足之处。例如,乐器改革尚在路上,反映当今时代的佳作不多;教材编写、乐谱出版不足;演奏技法符号不统一;视奏教材缺乏等等,还需要我们不断地努力完善,要走的路还很长。” ⑥

近年来,随着不断地出国讲学、演出、交流,刘英觉悟到,唢呐艺术既要毫不动摇地坚守传统,保持本色,也要学习世界各民族不同文化,不同技术,将中国唢呐艺术作国际化推广。同时也看到,唢呐艺术虽然是一项世界性的音乐文化,但相对缺乏表演艺术、文化功能、社会关系、民俗习惯等方面有组织、有规模、有系统的国际性互动、交流与合作,至今也没有相关组织或机构协调、促进和推动跨民族、跨地域的唢呐音乐文化交流与协作。鉴于此,面对唢呐艺术国际化的未来发展,刘英运筹帷幄,立志依靠上海这一国际大都市的地缘优势以及上海音乐学院在唢呐表演艺术上的学科优势,通过以分布于全球有“同宗同源”之亲缘关系的唢呐为载体,以文化为依托,进行广泛的世界性交流互动,以“走亲戚”“交朋友”的方式,促进以唢呐艺术为牵引的“世界民族音乐文化共同体”建设。

作者附言:感谢刘英教授以及王昆宁、张倩渊、刘雯雯、焦点、于琪玥、曹艺佳等老师和同学为本文写作提供并整理相关资料!

注释:

①⑤ 此赞誉出自作曲家朱践耳。原文:“从刘英的演奏,我高兴地看到了既能掌握传统韵味又具有现代技法和现代意识的、学贯中西的、年轻一代的唢呐演奏家已经脱颖而出,这标志着一个新时代的开始。可以说,刘英已成为中国现代唢呐的第一人(也是世界第一人)!”见践耳《一鸣惊人》,载《新民晚报》1993年11月3日,第10版。

② 刘英《从〈小开门〉到〈天乐〉》,载中国民族管弦乐学会编:《乐谭——“新绎杯”杰出民乐演奏家(弓弦、吹管)论评(第六集)》,北京:人民音乐出版社2018年版,第315页。

③ 中国音乐研究所编印《中国民歌的搜集整理改编工作及民族器乐发展中的一些问题的探讨》,1960年,载中国艺术研究院音乐研究所、中国艺术研究院艺术与文献馆编:《中国传统音乐考察报告(第四卷)》,北京:文化艺术出版社2022年版,第585-605页。

④ 同②,第323-324页。

⑥ 同②,第326-327页。