原文刊载于《音乐研究》2024年第2期

摘 要:文稿从刀郎木卡姆元素的现代性展示和单章协奏曲之个性化谋篇与修辞两方面,对唢呐协奏曲《一枝花》的音乐创作进行剖析,管窥作曲家沈叶如何通过上述两方面的艺术构思和个性化的笔触,实现“笑”看人生的音乐叙事。

关键词:《一枝花》;唢呐协奏曲;刀郎木卡姆;九声音阶;单章套曲

应唢呐演奏家刘雯雯委约,作曲家沈叶于2022年创作了唢呐协奏曲《一枝花》。作曲家在同年10月16日于上海交响音乐厅首演节目单上写道:“唐代至今,白行简、关汉卿、任同祥……许多艺术家把‘一枝花’这个名字,比拟为一种平凡、微小但生机勃勃,饱满浓烈的生命力和爱。”这部协奏曲以“一枝花”为标题,反映出作曲家有感于流传久远的这种生命精神。在沈叶的笔下,这种生命精神是以“笑”声来承载的。他曾在《音乐中的笑》中对中外音乐中的各种笑声表现进行过个性化的解读,如《蒂尔的恶作剧》的尖笑(理查·施特劳斯)、兔子松鼠给猎人送葬的笑(马勒)、忧郁的笑(肖斯塔科维奇)、讽刺的笑(施尼特克)、巫气弥漫神秘的笑(谭盾《死与火》)、文人之间舍得与不舍的笑(陈其钢《三笑》)……诚然,他对“笑”的这种敏感性也渗透到这部协奏曲中,甚至还增添了些许与之不同的笑声——唢呐的笑声,那高亢的、直入云霄不回的乐音……

该曲的创作灵感更多来自作曲家同年7月的新疆拜城之行。当地著名的克孜尔石窟中的“音乐窟”壁画,栩栩如生地描绘了龟兹乐舞之场景,壁画上的飞天乐伎神态各异,演奏着古龟兹乐器,舞者形象婀娜多姿,似天乐袅袅,曼妙灵动。由龟兹乐舞所引发的感悟——“一枝花,一个生命,一股精神”(沈叶),成为一支高音唢呐与整个管弦乐队竞奏的灵魂,象征着人与世界的关系——既有斗争,也有调和,又有无奈,更有欢乐。沈叶不仅抓住龟兹地域性音乐文化元素,更重要的是以现代音乐艺术手段个性化地将它们表现出来,尤其是唢呐各种新颖的炫技,寓意着一种精彩的人生。正如作曲家所言,其中既包含着倔强乐观的笑声,也会有悲凉自嘲的笑声……

以下笔者将从刀郎木卡姆元素的现代性展示和单章协奏曲之个性化谋篇与修辞这两大方面,对该曲进行分析与探讨。

一、刀郎木卡姆元素的现代性展示

在《一枝花》创作草稿中标有“刀郎木卡姆”的提示,反映出沈叶由观龟兹石窟乐舞壁画产生的联想。新疆维吾尔木卡姆是一种集诗、歌、乐、舞于一体的大型综合艺术形式。木卡姆一方面继承了古代遗存的传统音乐套曲,另一方面则吸纳了当地民间音乐,由二者汇聚而成。民族音乐学家周吉认为,龟兹大曲是维吾尔族大型古典歌舞套曲“十二木卡姆的母体。……当代库车地区维吾尔族传统音乐是完全有理由被认为与古代龟兹乐一脉相传的”。同时,在新疆地区还有刀郎木卡姆、吐鲁番木卡姆和哈密木卡姆等一些地域性变体。有的学者还认为,刀郎木卡姆是十二木卡姆的源头,并影响着其他地域木卡姆的形成与发展。

作为维吾尔族之一支,“刀郎人”主要分布在叶尔羌河至塔里木河流域为中心的刀郎地区,以麦盖提、巴楚、阿瓦提三县以及邻近的莎车县为主要居住地。刀郎人常以特指荒漠的“巴亚宛”一词替代“木卡姆”。刀朗木卡姆尽管现存九套,每套结构体量也不如十二木卡姆庞大,但以粗犷的个性和强烈的节奏感及特有的舞步而著称,充分展示了刀郎人歌舞之即兴性,体现出在荒漠、森林、河沼地带生活所铸就的自由性格。

(一)九声音阶与刀郎木卡姆乐调模式

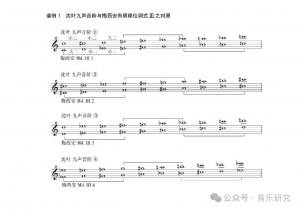

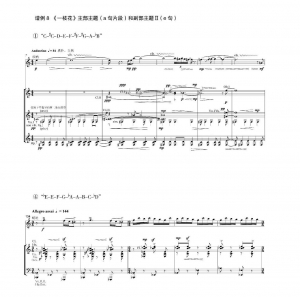

据草稿显示,沈叶设计了一个九声音阶①“C-#C-D-E-F-#F-#G-A-bB”作为该作品纵横音高的基础。该九声音阶近似于梅西安的有限移位调式Ⅲ(见谱例1),即将八度等分为三“C-E-#G”,再分别填入两个连续的半音“#C-D”“F-#F”和“A-bB”。不同的是,其填音方式与梅西安“Mod.Ⅲ”呈“逆行”,即在“大三度”音程之间,沈叶以“小二度+小二度+大二度”的音程结构与梅西安的“大二度+小二度+小二度”音程结构呈逆行关系。另外我们还可以发现,若以沈叶九声音阶①的第三个音为起始音,所形成的“D-E-F-#F-#G-A-bB-C-#C”则与梅西安“Mod.Ⅲ3”同构。由此可见,沈叶的九声音阶与梅西安的有限移位调式存在深刻的渊源关系(该九声音阶的其他三种移位见谱例1)。需要特别说明的是,无论沈叶的九声音阶,还是梅西安的有限移位调式,均可以等音记谱。

对于九声音阶的处理,沈叶在一定程度上融合了调式思维,即通过不同旋法赋予其多种综合调式的可能性,并呈现出泛调性特征。仅以九声音阶①“C-#C-D-E-F-#F-#G-A-bB”为例(见表1)。若以“C”为主音,就可得出“含降二级和二级、四级和升四级、升五级、降七级”的综合调式;若以“#C”为主音,可得到一个“含降二级、降三级和三级、降六级和六级”的综合大小调式,该综合调式与萧友梅归纳齐尔品的九声音阶“C-bD-bE-E-F-G-bA-A-B”同构;若将“D”为主音,即可得出“含降三级和三级、升四级、降六级、降七级和七级”的综合大小调式。总之,其他作主音者凡与这三种综合调式分别呈大三度关系,则均属其同类结构,即转位。该九声音阶的②③④移位亦是如此。

如《一枝花》的引子主题(第2—6小节),由单簧管Ⅰ独奏的旋律“#c1-#f1-e1-a1-#g1-#c2-f1-bb1-c1-d1”就基于九声音阶①(见谱例2)。如果将该旋律开始的二音“#c1-#f1”看作“属-主”的进行,那么该旋律即为“含降三级和三级、升四级、降六级、降七级和七级”的“#F”综合调式。因此,其中“a1”为“降三级”,“降b1=升a1”为“三级”,“c1=升b1”为“升四级”,“d1”为“降六级”,“e1”为“降七级”,“f1=升e1”为“七级”。同时,该旋律还伴随着弦乐与竖琴的“#f-#c1”纯五度音程持续,从而更凸显“#F”调性的中心作用。诚然,对此不排除多释性。

进而根据作曲家草稿中“刀郎木卡姆”的提示,笔者查阅了相关乐调模式——“一个木卡姆中贯穿一个主要乐调”的现象称作维吾尔木卡姆的“乐调模式”,发现沈叶所用“含降二级、降三级和三级、降六级和六级”的综合调式,与刀郎木卡姆《麦盖提都尕买特巴亚宛》的主要乐调模式 的相似度较高。二者不同之处在于,后者多了一个降七级“re”,以及含有许多“活的”升1/4音(≯可约等于半音)。若将“都尕买特”乐调模式简化为“mi-fa-sol-#sol-la-si-do-do-#re”,便可凸显与前者九声音阶④E调“E-F-G-#G-A-B-C-#C-#D”(见谱例1)高度的相似性。

的相似度较高。二者不同之处在于,后者多了一个降七级“re”,以及含有许多“活的”升1/4音(≯可约等于半音)。若将“都尕买特”乐调模式简化为“mi-fa-sol-#sol-la-si-do-do-#re”,便可凸显与前者九声音阶④E调“E-F-G-#G-A-B-C-#C-#D”(见谱例1)高度的相似性。

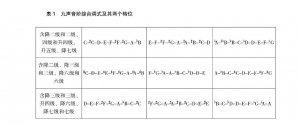

针对“都尕买特”主要乐调特点,周吉认为“mi”既是“乐调首音”又是“乐曲结音”,Ⅱ级音“fa”是“骨干音”,Ⅲ级音有两个甚至是三个音位,其中使用最频繁的半升音“≯sol”与乐调首音构成“中立三度”。Ⅳ级音“la”和Ⅴ级音“si”是“乐调骨架音”,Ⅵ级音“do”为“骨干音”,Ⅵ级上的“≯do”在曲调中常在低八度作为“调首音”“mi”的下倚音,它和上方的“mi”之间的音程恰恰又是“中立三度”。Ⅶ级音也有二或三个音位,其中半升音“≯re”和Ⅴ级音“si”也构成中立三度。如“都尕买特”散序领唱片段(见谱例3),其中虽然并没有出现乐调的所有音级,但主要特征还是较为明显的。

在谱例3中,同时显示了《一枝花》各主题与“都尕买特”散序主要音级的内在联系。该刀郎木卡姆散序片段可被抽象出三种音高动机:x为向上四度跳进+半音下辅助音+下行大二度级进的音调“#g2-#c3-#b2-#c3-b2”;y是一个下行级进的四音列“#c3-b2-a2- #g2”;z则是一个大三度音程进行的音调“#e2-#c2”。《一枝花》引子主题的主要音高动机x1的“#c1- #f1-e1”与x动机的简化形式“#g2- #c3-b2”同构,x2的“a1-#g1-#c2”则是x动机前三个音“#g2-#c3-#b2”的移位逆行倒影。主部主题的主要音级x3与x动机前四个音同构。连接部Ⅰ融合了三个不同动机作为主部与副部音高材料的过渡:x4省略x3动机的上四度跳进并移位;y1动机是由y动机减缩为后三个音的移位;z1动机主要是由z动机的大三度音程变为小三度音程。副部主题则主要围绕z1动机构成与发展。展开部引入的英雄主题则是对y动机下行四音列的移位及扩展。由此可见,《一枝花》在主要音高层面与“都尕买特”散序具有某些亲缘关系。

(二)音腔

民族音乐学家沈洽认为:“音腔是一种包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定样式。”音腔内部力度的变化关系与书法和国画中笔法的道理一脉相通,可以体现出虚、实、刚、柔、轻、重、滑、涩、洪、细等多变的音响形态。其“润饰”作用令音乐表现韵味十足,这一现象成为中国传统音乐的重要特征之一,如传统筝演奏的重要观念“以韵补声”。刀郎木卡姆的歌唱及器乐也不例外,其中蕴含着丰富的腔化表现。尽管记谱难以穷尽所有音腔,但在实际演奏中它们却无时不在,甚至带有即兴性。尤其是麦盖提县的刀郎木卡姆歌手,其声音经常在“c3”区域盘旋,歌唱已然变为竭尽全力地“呼喊”(见谱例3),随之腔化音调也被凸显出来,展现出粗犷、豪放的气质。《麦盖提巴希巴亚宛木卡姆》散序片段也是如此(见谱例4),在领唱“waj alla……oj”反复中,就包含着“≯e2”和上滑音等腔化润饰,彰显出维吾尔人热情的性格。其中衬词“waj”(哇)、“wej”(喂)等衬词,在演唱中均不乏腔化表现,不时也流露出刀郎人深切的“悲剧意识”,正如维吾尔族学家阿不都秀库尔·穆罕默德·依明以“苦中取乐”来概括本民族性格。

音腔因其常见的非确切音高特性和即兴性而呈现出某种抽象性。沈叶正是借助这种抽象性将刀郎木卡姆与传统唢呐中的音腔有效地融合在一起,并将其发挥到了极致,从而彰显出某种现代音色音乐的色彩。如唢呐华彩段中的“吟”“颤”“滑”等吹奏技术所造成的音腔最具代表性。乐队也存有微分音的腔化,而且即使自然音和变化音有时也被组织成“腔化”的音响织体形态与唢呐和鸣,如该曲第200—212小节乐队半音化的繁复音群裹挟着唢呐独奏的华彩性呻吟片段,就具有广义的“腔化”音响特征。这些腔化表现,无不淋漓尽致地表达着“喜怒哀乐”的丰富情感。

(三)刀郎木卡姆的支声性因素

支声性是民间音乐多声形态的常见特征,以上“巴希”散序片段的器乐伴奏就具有一定的代表性(见谱例4)。其中,刀郎艾捷克、刀郎热瓦普和卡龙,各自演奏着以环绕“#f1”音为中心的不同音型,似乎都在“自言自语”错落而至。在其不同声部之间不时形成自由模仿,尤其是二度音程的经常碰撞而凸显不协和性,然而它们又不间断地先后走向一个共同的目标——“#f1”音,反映出“殊途同归”的逻辑,并为领唱做准备。当领唱进入呼唤“alla”且带着微分音腔化在“#f2”音上持续时,刀郎艾捷克和刀郎热瓦普则向中心音“#f1”靠拢,然而卡龙仍旧“我行我素”与其他声部保持着较远的陈述关系,但最终还是归于这个中心音。这些缺乏协和性甚至是纠缠在一起的支声,在西方经典对位法中是被否定的,也就是说以西方古典音乐的耳朵来衡量这种音响一定被认为是“乱弹琴”。然而,换一种东方的文化审美视角,这种“乱弹琴”在维吾尔族民间音乐中却具有悠久的历史,这种传统性不正承载着他们固有的音响美学旨趣吗?进一步看20世纪的音乐,尤其是以勋伯格的那句名言“不协和音的解放”为旗帜,它们与这些不协和的支声性“乱弹琴”具有广义的异曲同工之妙。只不过20世纪音乐的不协和音响是由作曲家严格编织出来的,而民间支声的不协和性则有其自然性和即兴性罢了。

那么,沈叶正是在《一枝花》中巧妙地嫁接了二者,以现代意识塑造了这种民间音响特性。如谱例5就是一个与“巴希”散序片段类似的支声织体,独奏与协奏的众多声部,以不同的或相似的方式,对一个“A”音进行繁复的装饰,大致体现出“巴希”散序中各声部疏密错落且“殊途同归”的音响逻辑。尽管如此,但该片段已摆脱了民间化的朴拙感和即兴性,缜密地编制出充盈着现代感的音响形式,同时其整个音高结构从九声音阶拓展到十二音。仅从谱例5第三行中就可以明显地看到,各铜管乐器频繁地交替,并以点状的音响、复杂的节奏和多变的力度等手段执着于那个“A”音,不免有点卡特《木管四重奏》(no.7)练习曲的味道,但这仅是其中的一种染色方式;而唢呐对“A”音的装饰环绕则扩大到上下八度,其他声部除了弦乐的震音,就是那些木管声部和局部弦乐类似于卡龙“自言自语”的音型,但万变不离其“A”音。于是,从这种繁复的不协和音响片段中,可以感悟到某种由民间织体因素与现代音响化合而成的新意。

无独有偶,《一枝花》的连接部第Ⅰ阶段是由乐队全奏的旋律化支声性织体(见谱例6)。虽然其各声部节奏趋于同步,但这种“齐奏”同样充满着音响的不协和性。其基础于九声音阶②,省略“#C”音,并具有“含降三级和三级、升四级、降六级、降七级和七级”的B综合调式特征。其中,低音“#F”与高音“B”形成“属-主”关系,“D”为“降三级”,“#D”为“三级”,“F=#E”为“升四级”,“G”为“降六级”,“A”为“降七级”,“#A”则为七级。尤其是源自刀郎木卡姆散序的器乐伴奏织体的二度音程碰撞,为该连接部旋律化的支声织体带来了强烈的音响张力。其旋律化的支声,区别于谱例5中万变不离其“A”音的写法,但仍然反映出民间与现代音响的融合性特征。由此可见,这种来自民间的现代性支声思维,在该曲的音响构建中占有重要地位。

(四)刀郎木卡姆的板式因素

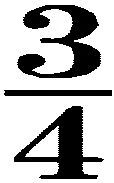

刀郎木卡姆与十二木卡姆类似,递增性板式变化在套曲结构中具有主导性。每套刀朗木卡姆一般都由“木凯迪曼”(散板序唱)(约 =65)、“且克脱曼”

=65)、“且克脱曼” (约

(约 =72)、“赛乃姆”

=72)、“赛乃姆” (约

(约 =80)、“赛勒克”

=80)、“赛勒克” (约

(约 =86)、“色勒利玛”

=86)、“色勒利玛” 或

或 (约

(约 =90)五部分构成。尽管每套五个部分的具体速度不尽相同,但是其速度递增性却具有相对固定的程式化特征。即音乐从悠长、舒展(木凯迪曼)—起伏、委婉(且克脱曼)—优美、抒情(赛乃姆)—紧促、激动(赛勒克)—欢快、热烈(色勒利玛),速度由慢渐快,节奏由松渐紧,情绪由深沉渐趋热烈,体现出大部分刀郎木卡姆的总体特征——“有音乐主题贯穿的‘板式变化体’(以节拍及节奏型的变化为主要变化手段的、有主题贯穿的多乐段乐曲)”。

=90)五部分构成。尽管每套五个部分的具体速度不尽相同,但是其速度递增性却具有相对固定的程式化特征。即音乐从悠长、舒展(木凯迪曼)—起伏、委婉(且克脱曼)—优美、抒情(赛乃姆)—紧促、激动(赛勒克)—欢快、热烈(色勒利玛),速度由慢渐快,节奏由松渐紧,情绪由深沉渐趋热烈,体现出大部分刀郎木卡姆的总体特征——“有音乐主题贯穿的‘板式变化体’(以节拍及节奏型的变化为主要变化手段的、有主题贯穿的多乐段乐曲)”。

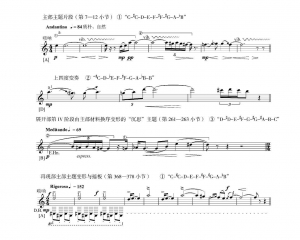

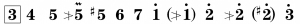

《一枝花》充分展示了刀郎木卡姆中“木凯迪曼”的音乐风格,如主部主题的吟诵与宣叙性,尤其是散板的自由华彩段,为酣畅的“笑”声或鸟鸣(二者异曲同工)提供了充分的表现空间。而两个副部主题则以节奏表现为主导,突显“色勒利玛”欢快、热烈的舞蹈性格。副部Ⅰ以 为主导的节奏型,如同“色勒利玛”的“冬 大 冬”的节奏模式变体(见谱例7)。达普演奏者“用右手食、中、无名、小指并拢奏鼓右中,发出‘冬’的声音。奏强拍、次强拍。用右手食指压在中指上弹击鼓右边,发出‘大’的声音。用于奏弱拍后半拍。”“色勒利玛”的“冬 大 冬”的节奏模式,从一定程度上与梅西安不可逆行的节奏模式类似,它们均呈现出节奏的对称性思维。在该曲的第79小节中,沈叶在节拍重音的处理上,有意与“色勒利玛”反其道而行,造成“出其不意”的效果。即由于该小节第三拍为唢呐旋律的片刻终止点,同时又被大管和低音大管的各音所支持,尽管在此力度较为轻微,但这一笔将这第三拍变为一个相对的重心或强拍,从而有别于“色勒利玛”“大”的弱拍位置。且副部Ⅱ

为主导的节奏型,如同“色勒利玛”的“冬 大 冬”的节奏模式变体(见谱例7)。达普演奏者“用右手食、中、无名、小指并拢奏鼓右中,发出‘冬’的声音。奏强拍、次强拍。用右手食指压在中指上弹击鼓右边,发出‘大’的声音。用于奏弱拍后半拍。”“色勒利玛”的“冬 大 冬”的节奏模式,从一定程度上与梅西安不可逆行的节奏模式类似,它们均呈现出节奏的对称性思维。在该曲的第79小节中,沈叶在节拍重音的处理上,有意与“色勒利玛”反其道而行,造成“出其不意”的效果。即由于该小节第三拍为唢呐旋律的片刻终止点,同时又被大管和低音大管的各音所支持,尽管在此力度较为轻微,但这一笔将这第三拍变为一个相对的重心或强拍,从而有别于“色勒利玛”“大”的弱拍位置。且副部Ⅱ 与

与 的频繁交替,也几乎是由五拍子分裂组合的另一种变体。这些笔法正反映出作曲家基于民间音乐节奏节拍上的个性化创意。

的频繁交替,也几乎是由五拍子分裂组合的另一种变体。这些笔法正反映出作曲家基于民间音乐节奏节拍上的个性化创意。

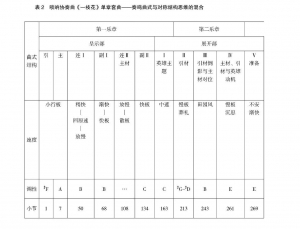

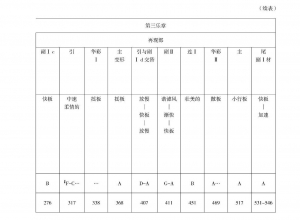

全曲还有多处速度的渐变性模式,尤其是速度的递增性。如呈示部副部Ⅰ较长的引子(第68—77小节)从 =76—120的速度递增,再现部副部Ⅱ的引入部分“谐谑风”(第429—436小节)自

=76—120的速度递增,再现部副部Ⅱ的引入部分“谐谑风”(第429—436小节)自 =84—144的速度递增,以及尾声(第531—546小节)的催板加速等,均可以看到木卡姆递增性板式变化之痕迹。其他弹性节律的渐变,以及戏曲摇板等,则与更广泛的民间音乐板式相关联(见表2中的速度布局)。

=84—144的速度递增,以及尾声(第531—546小节)的催板加速等,均可以看到木卡姆递增性板式变化之痕迹。其他弹性节律的渐变,以及戏曲摇板等,则与更广泛的民间音乐板式相关联(见表2中的速度布局)。

通过以上四个方面的分析与阐释,我们可以发现,沈叶在该曲创作中的旋法、多声及节奏节拍思维并非纯民间化的,而是好似从民间生发,与现代综合调式、线性音响及现代节奏等思维相融合,焕发出新的素质。

二、单章协奏曲之个性化谋篇与修辞

作为单章协奏曲,《一枝花》在宏观谋篇、主题的设计与布局以及对协奏曲体裁的处理等方面,均反映出作曲家独特的理解。以下笔者将从单章套曲的个性化构思和协奏性的个性化修辞两个方面进行分析与归纳。

(一)单章套曲的个性化构思

在宏观谋篇方面,门德尔松《e小调小提琴协奏曲》(1838—1844)就已经特意将三个乐章连续演奏,给人某种“单章”感,但其本质仍是三个乐章各自主导不同的音乐形象。而李斯特,则将自己创立的交响诗体裁用于协奏曲的构思中,如“bE大调”和“A大调”两部钢琴协奏曲就是属于单章套曲的结构。唢呐协奏曲《一枝花》从一定程度上也反映出对交响诗结构思维的借鉴(见表2),但音乐气质已非经典的浪漫主义风格,而是从刀郎木卡姆元素中化出的现代音乐神韵。因此,该协奏曲不免有“旧瓶装新酒”的味道。然而,即便是“旧瓶”,也带着作曲家的个性化印记。

1.混合结构思维

作为浪漫主义时期的产物,单章套曲本身就彰显着曲式结构原则的混合性思维,即将古典主义交响-奏鸣套曲的分章结构化为因素,一般由单章奏鸣曲式结构所统合,进而还可融入其他结构思维。如李斯特交响诗《前奏曲》,不仅其宏观结构呈现出奏鸣性,而且还因主部与副部倒装再现而导致对称性。这两种主导性结构力统领着类似快板、慢板、谐谑曲、田园曲等不同分章因素,以及伴随着主题变形发展思维,从而赋予全曲结构以对立统一性。《一枝花》借鉴交响诗的混合结构思维呈现出的新意可归纳为以下三个方面。

其一,宏观奏鸣调性布局的潜在性。与传统调性思维不同,沈叶以九声音阶综合调式的现代音高思维,不仅使该曲具有泛调性特征,而且也使调性布局成为某种潜在因素。然而,正是这种潜在的调性布局,使奏鸣曲式的功能特征得以显现,反映出与传统的内在联系。该作品从呈示部和再现部的主部主题及尾声中,均一定程度上显示出A作为主调的潜在性。呈示部的两个副部主题,分别在B调和C调作为主部的调性对比,而再现部尽管副部Ⅰ仍在B调,但副部Ⅱ则从副调G转回主调A,最终实现了调性统一。展开部第Ⅰ阶段始于C调属持续音上,展开的中心则分为若干阶段,随之调性也在不断向外拓展,第Ⅴ阶段则以主调的属持续音“E”为再现做准备。因此,其奏鸣曲式调性布局之特征依稀可辨,并在深层次上具有类似交响诗的主导结构力作用。

其二,宏观结构对称的模糊性。主部主题在全曲最后的主调再现与其最初呈示的性格趋于一致,尤其是具有相同的织体和速度等因素,不同的是其减缩性所昭示的“点到为止”。其首尾遥相呼应使全曲获得了一定的对称性。然而,再现部其他主题材料却并未按照呈示部的布局做严格的镜像对称,而是各主题在变化组合关系中隐约呈现出的某种对称感,从而导致宏观结构对称的模糊性。这恰恰反映出作曲家对僵化“规则”的突破所彰显出的艺术创造力,似乎在阐释着“妙在似与不似之间”(齐白石)的美感。

其三,分章因素的丰富性。尽管作曲家在乐谱中标注了三个乐章,但在各乐章内部还包含着微观上的乐章因素,且比古典交响-奏鸣套曲四个乐章的因素更为多元,体现出因表现需要而进行乐章因素的扩容。如果说呈示部主部与副部分别以“歌”与“舞”体裁展示出不同的分章因素,那么展开部则兼容了葬礼进行曲(广板)、田园曲(小快板)和沉思曲(慢板),以及再现部副部主题Ⅱ的“谐谑风”等不同体裁的分章因素。同时,这也印证了作曲家在该曲中聚焦“笑”的主题所作的多元视角的音乐叙事。

这三个方面表明,该协奏曲在宏观谋篇上与西方传统结构思维的关联性,以及走出传统的现代性和依据自我表现所展现出的个性。

2.主题呈示的对比性及再现的重组性

全曲在主题呈示方面凸显体裁性对比。众所周知,主部与副部主题的呈示在巴洛克时期的古奏鸣曲式中除了调性上的对比,主题之间的性格对比并不明显,如D.斯卡拉蒂古钢琴《奏鸣曲》等。而到古典主义时期二者的性格才有了明显分化,一般来说前者阳刚、后者阴柔,但大都被统一于几乎相同的速度之中,这成为海顿、莫扎特和贝多芬较为普遍的处理方式。到了浪漫主义时期,二者的性格对比则呈现出较大的张力,尤其是因速度差异所导致的体裁性对比,如柴科夫斯基《第六交响曲》,第一乐章在主部彷徨的快板与副部哀叹的行板之间就极具对比性。在《一枝花》中,沈叶同样赋予二者以体裁性对比,只不过是引入了从刀郎木卡姆中抽象出来的“慢歌”与“快舞”成分,也与西方民族乐派的“狂想曲”体裁相类似,如同李斯特《匈牙利狂想曲》中“Lassan”与“Friska”的基础结构。

在《一枝花》的主部主题中,由唢呐吟唱的“慢歌”并非歌曲化旋律,而是散化的宣叙调风格,与木卡姆的散序特性一脉相承。其中,可分为三句:a句(第7—20小节)基于九声音阶①A调(见谱例2);a1句(第21—31小节)则是第一句的上纯四度移调变奏(见谱例2),颇具民间音乐发展意味,基于九声音阶②D调(其中括号中“#g2”为外音);b句(第32—49小节)其中包含唢呐与乐队在十二音范畴围绕“A”音的支声性音响染色片段(见谱例5)。

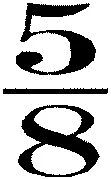

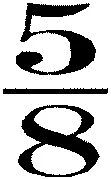

两个舞蹈性的快板副部主题。其Ⅰ由引子+复乐段+补充构成。引子(第68—78小节)速度由慢渐快,基于九声音阶③,弦乐及打击乐提示源自“色勒利玛”的特定节奏型和B调。复乐段:c句(第79—82小节)基于九声音阶③B调(见谱例7);c1句(第83—86小节)为第一句的上小三度移调变奏,基于九声音阶②D调;c2句(第87—93小节)转回九声音阶③B调;d句(第94—100小节)延续九声音阶③B调(见谱例7);补充(第101—107小节)强调 特定节奏型,速度渐慢与该副部引子的渐快相呼应。其Ⅱ也是由复乐段构成:e句(第134—138小节)基于九声音阶④C调(见谱例8);e1句(第139—143小节)为上纯五度移调,基于九声音阶③G调;e2句(第144—149小节)基于九声音阶④C调;f句(第150—163小节)由九声音阶④C调转③C调。

特定节奏型,速度渐慢与该副部引子的渐快相呼应。其Ⅱ也是由复乐段构成:e句(第134—138小节)基于九声音阶④C调(见谱例8);e1句(第139—143小节)为上纯五度移调,基于九声音阶③G调;e2句(第144—149小节)基于九声音阶④C调;f句(第150—163小节)由九声音阶④C调转③C调。

奏鸣曲式一般要求在不同主题之间实现过渡与转化。因此,作曲家在主部与副部Ⅰ之间,以及副部Ⅰ与副部Ⅱ之间,设计了两个结构规模较大的连接部,且兼有间插对比和主题展开的功能。如连接部Ⅰ的第Ⅰ阶段(第50—57小节)就是由乐队全奏的新主题(见谱例6);第Ⅱ阶段(第58—67小节)是唢呐独奏的主部材料基于九声音阶④的变化发展并为副部Ⅰ做准备。连接部Ⅱ同样体现出主部材料的展开性以及唢呐的腔化表现。如第Ⅰ阶段(第108—116小节)在不同九声音阶的分层布局中,唢呐演奏的主部材料融九声音阶②和③于一体,同时木管组基于九声音阶②做和声衬托,弦乐组的低音持续音型先后采用九声音阶③—①—②(低音提琴);第Ⅱ阶段则突出小提琴Ⅰ的主部材料发展,伴随着唢呐腔化的鸟鸣模仿等。

在奏鸣曲式再现部中,像以上提及的李斯特交响诗《前奏曲》除了主部与副部倒装再现,还将副部主题与展开部中插入的田园主题进行对位化处理;主部与副部主题的对位化再现,则在郭文景《竖琴协奏》的奏鸣曲式中有所呈现。相比之下,沈叶的再现则更具个性化。其重组性主要表现在主题材料布局的顺序和不同材料的再组合方面。首先是舞蹈性的快板副部主题Ⅰ(第277—316小节)由原来的 变为

变为 ,且结构呈变奏性:c3(第277—289小节)基于九声音阶③B调;c4(第290—309小节)基于九声音阶②—④—③;c5(第310—316小节)基于九声音阶③B调。接下来(第317—337小节)是由中提琴和部分大提琴演奏柔情的引子主题,同时另一部分大提琴和低音提琴作对位声部(见谱例2),二者基于九声音阶①#F调(其中低声部括号中的“B”音为之前九声音阶②的延留),其模进主要历经九声音阶③C调—②#D调等。之后进入摇板风的华彩段Ⅰ(第338—367小节),并引出摇板风的主部主题变形再现(第368—406小节),即在低音提琴的“紧打”背景上,唢呐的主部主题呈现出号角性,基于九声音阶①A调。接下来则是引子材料与副部主题Ⅰd句材料的重组性交替(第407—428小节),均基于九声音阶①。副部主题Ⅱ(第429—450小节)的再现体现出“谐谑风”,由原

,且结构呈变奏性:c3(第277—289小节)基于九声音阶③B调;c4(第290—309小节)基于九声音阶②—④—③;c5(第310—316小节)基于九声音阶③B调。接下来(第317—337小节)是由中提琴和部分大提琴演奏柔情的引子主题,同时另一部分大提琴和低音提琴作对位声部(见谱例2),二者基于九声音阶①#F调(其中低声部括号中的“B”音为之前九声音阶②的延留),其模进主要历经九声音阶③C调—②#D调等。之后进入摇板风的华彩段Ⅰ(第338—367小节),并引出摇板风的主部主题变形再现(第368—406小节),即在低音提琴的“紧打”背景上,唢呐的主部主题呈现出号角性,基于九声音阶①A调。接下来则是引子材料与副部主题Ⅰd句材料的重组性交替(第407—428小节),均基于九声音阶①。副部主题Ⅱ(第429—450小节)的再现体现出“谐谑风”,由原 变为

变为 ,引入部分(第429—436小节)先后基于九声音阶③—②,副部主题Ⅱ(第437—450小节)基于九声音阶③G调— ②A调。之后连接部Ⅰ(第451—468小节)以壮美的音响再现,基于九声音阶②B调。再接华彩段Ⅱ(第469—516小节)对“笑”声模拟性自由炫技。最后主部主题(第517—530小节)与呈示部的主部遥相呼应,形成一定的对称性。最终进入催板加速的尾声(第531—546小节)。

,引入部分(第429—436小节)先后基于九声音阶③—②,副部主题Ⅱ(第437—450小节)基于九声音阶③G调— ②A调。之后连接部Ⅰ(第451—468小节)以壮美的音响再现,基于九声音阶②B调。再接华彩段Ⅱ(第469—516小节)对“笑”声模拟性自由炫技。最后主部主题(第517—530小节)与呈示部的主部遥相呼应,形成一定的对称性。最终进入催板加速的尾声(第531—546小节)。

以上两点表明,该曲主、副部主题的体裁性对比,集中展示了木卡姆歌舞的基本特征,而各主题动力性的重组再现,则反映出作曲家基于传统结构思维的化新。

(二)协奏性的个性化修辞

展示独奏与协奏的竞奏关系成为传统协奏曲体裁的核心要素。约瑟夫·科尔曼(Joseph Kerman)曾以从巴洛克至20世纪的代表性协奏曲为例,探讨了这一体裁形式的戏剧特征,即在独奏与协奏的戏剧性发展关系中,涉及情节性、角色性、极对性、互应性、弥散性、炫技性等方面,揭示了该体裁的结构原则、织体特征、曲式特点、表现意图和审美情趣。《一枝花》的创作尽管与西方协奏曲存在千丝万缕的联系,但同时展现了当代中国作曲家对该体裁形式的独特理解和构建。

1.二元关系的多样性

科尔曼借用科赫(Heinrich Christoph Koch)的比喻,独奏与协奏作为“代言者”,如同古希腊戏剧中的“主角”与“歌队”关系。其“极对性”主要指在巴洛克协奏曲的回归曲式中二者主题与音色的对立关系,“互应性”主要指在古典协奏曲中二者的复奏关系,“弥散性”则主要指在浪漫主义的部分协奏曲中二者的融合关系,而最终在20世纪的乐队协奏曲中独奏成了一个“灭点”。而唢呐协奏曲《一枝花》中,独奏乐器不仅没有成为一个“灭点”,反倒以极富张力的音色在管弦乐队中“卓尔不群”,而且作曲家以缜密的构思与精微的修辞,使独奏与协奏的二元关系更为多姿多彩,大致可归纳为以下五种基本模式。

(1)以独奏为主、协奏为辅的模式。以主部主题为代表,如第一句基于九声音阶①(见谱例8)。其中,唢呐独奏的宣叙性旋律以“e2—d2—e2—a2”开始,显示出A调性特征,于是可以得到一个“含降二级、降三级和三级、降六级和六级”的A综合调式,该旋律的“f2”音为“降六级”,“bg2=#f2”音为“六级”,其他调式特征音级则在乐队中显现。乐队是对唢呐这条充盈着丰富腔化旋律的伴奏衬托,其音响态势类似于一个渐变的波浪,其内部充满着细腻的音色和力度的变化,与唢呐旋律若即若离。如果说“若即”,那么意味着乐队音响的涨落与唢呐旋律的起伏大致协调。如果说“若离”,则是乐队有一条持续性的节奏层,以及那些充满不协和性的二度音程,这些可被认为与唢呐旋律形成异质性较强的因素。在此,作曲家所追求的音色微差是显而易见的。这不仅反映在唢呐的旋律中,更体现在乐队的衬托中。如第7小节,竖琴和中提琴就显示了对“#f”音的持续,其节奏时而同步时而错落;进而中提琴还被分声部,一部分拉奏,另一部分拨奏。竖琴的另一个“#c1”音与小提琴Ⅰ的“c1”音呈增一度碰撞着,同样可令人想象到木卡姆器乐中的不协和性。第2小节“c1”“#c1”和“d1”三个音的碰撞,则更加剧了其不协和程度。它们在非常弱的力度中,呈现出耐人寻味的音响色彩。第3小节木管的逐步向上叠加,也突出了小二度碰撞的音响,如单簧管Ⅰ的“降b1”音、长笛的“a1”和“c2”音的叠置。第4小节,单簧管Ⅰ的“f2”音的出现,标志着该片段的一个峰顶,与唢呐旋律的高点大致契合。之后的两小节,小二度碰撞音响被化作转位音程或复音程,营造出稀疏而透明的音响。由此可见,在协奏为辅的衬托中作曲家用笔微妙之一斑。

又如副部主题Ⅱ的e句,同样展示了独奏与协奏的主、辅模式(见谱例8)。其中,唢呐强劲有力且快速的旋律,在乐队的节奏音型伴奏下,显得更有活力。该句基于九声音阶④,唢呐的旋法为C调,因此可认为“含降二级、降三级和三级、降六级和六级”的C综合调式,唢呐的“#d2=be2”音即“降三级”。乐队的低音则强调“bA-bE”类似bA调的“主—属”进行,似乎又增添了一层双调性意味。

(2)以协奏为主、独奏为辅的模式。以再现部的引子主题柔情地展开(第317—337小节)为代表(见谱例2)。其中,以木管组十六分音符五连音分解和弦为背景,由中提琴和部分大提琴同度奏引子主题及其模进,其他乐器或作为低音衬托,或点缀和声,为引子主题的展开增添音响色彩;而唢呐独奏也同时碎片化地、零星点缀着,凸显其音响色彩的表现。另有在展开部第Ⅰ阶段的尾部(第200—212小节)中,乐队的半音化音群裹挟着独奏的华彩性呻吟片段也属此类。

(3)独奏与协奏齐头并进的模式。以舞蹈性的副部主题Ⅰ为代表(见谱例7)。其中,第一句c基于九声音阶③B调性,其中小提琴Ⅰ与Ⅱ分别是唢呐旋律的支声,它们起到补充的作用,同时大管与低音大管对唢呐旋律进行点状支持,进而单簧管在句末还与小提琴Ⅰ形成支声关系。在乐队支声中,仍体现出细腻的笔法,如第79小节,小提琴Ⅱ的“a1”音在原谱中作曲家标注分声部,一部分拉奏此音,另一部分则从此音做滑奏。另有d句也保持九声音阶③B调性(见谱例7),唢呐与乐队一起强调节奏性表现,以模仿民间吹打乐的音效;以及主部主题b句唢呐与乐队围绕“A”音支声性展开,均可纳入此类(见谱例5)。由此可见,支声性成为乐队与唢呐齐头并进的主要表现形式。

(4)协奏的独白模式。这是协奏曲中一个不可或缺的部分。在巴洛克协奏曲的回归曲式中,常常表现为乐队全奏的叠部;在古典协奏曲的奏鸣曲式双呈示部中,它担任第一呈示部,也作为主题的复奏、连接部及结束部等。《一枝花》也不乏类似做法并体现出独特的表现价值,如具有开场白作用的引子主题(见谱例2)充满着忧思;连接部第Ⅰ阶段(见谱例6)乐队全奏壮美的感叹似乎成为唢呐宣叙性主题的一种升华;展开部的第Ⅰ阶段,在乐队C调属持续音上英雄主题“#f2—e2—#d2—#c2—c2—b1—a1—#g1—g1—f1—e1”及其模进(第163—199小节),由铜管组营造出悲壮的气氛,且为葬礼进行曲做铺垫;展开部第Ⅴ阶段(第269—276小节)乐队在属持续音以不安的半音化音群似乎再次掀起一阵狂风骤雨,为唢呐的副部主题再现做准备;等等。这些正体现出乐队独白之魅力。

(5)独奏与协奏的对话模式。展开部在独奏与协奏之间,以及乐队各声部之间,展现出丰富的各种主题材料的对位化处理,从而凸显其对话性。尤其是展开部中心部分:第Ⅱ阶段(第213—242小节)葬礼进行曲,唢呐以引子主题作展开,其中包含唢呐与圆号Ⅰ基于九声音阶③的双调性的自由模仿(见谱例2),唢呐为#G=bA调,其中“g2=xf2”“c2=#b2”二者分别为七级和三级;圆号Ⅰ为bE调,其中“bg1”为降三级,“bc2”为降六级;第Ⅲ阶段(第243—260小节)田园曲,在大提琴与小提琴Ⅰ之间包含了引子材料的倒影及自由模仿(见谱例2),二者基于九声音阶③B调形成八度自由模仿,同时伴随着唢呐的对位衬托;第Ⅳ阶段(第261—268小节)沉思曲,英国管基于九声音阶③B调演奏主部主题的换序变形旋律(见谱例2),自第263小节唢呐基于九声音阶③#G调采用引子材料,自第265小节单簧管Ⅰ基于九声音阶①F调的英雄动机,三者先后进入纵向形成多调性对位。然而,再现部的引子材料与副部主题Ⅰd材料的交替(第407—428小节),形成独奏与协奏“你来我往”的抗辩关系,凸显协奏曲的竞奏性,这种特殊的“极对性”关系可谓另一种对话模式。另外不得不说,引子材料在展开部中几乎成为一个“主角”,因此显示出它在全曲的重要地位,若将引子主题看作另一个主部主题也不是没有可能性。

独奏与协奏的这五种关系模式,在《一枝花》中有时相互独立,有时又相互融合,其多样性反映出作曲家修辞笔法之细腻与精妙。

2.华彩段的摇板风及自由风

科尔曼关于华彩段如是说:“华彩段不仅只是展示精湛技术,即如其字面意义所示的那样‘炫技至极’,而且也要维系该乐章的主题、转调和其他现象,因此,它似乎越看越不像‘展示’[display],而更像是片段性的‘谈论’[discourse]。”古典协奏曲的一般做法是将独立的华彩段置于第一乐章奏鸣曲式的尾声之前,或称“尾奏华彩”,其通常模式为“ (乐队)— Cadenza(独奏华彩)—D—T(乐队)”。作为独奏者的自由炫技空间,华彩段尽管隶属于奏鸣曲式的外部附属结构,但它无疑是古典协奏曲的一个重要组成部分。然而,由于独奏者过度炫技而“文不对题”,使华彩变成了科尔曼所说的“古典音乐那高贵家园中的‘捣乱分子’”。因此,后来这种由独奏者自由发挥的权力就被作曲家没收了,而改由作曲家创作华彩段。贝多芬《第五钢琴协奏曲》就具有一定的代表性,之后肖邦两首钢琴协奏曲进一步取消了独立的华彩段,似乎将之融化到曲式结构内部了。

(乐队)— Cadenza(独奏华彩)—D—T(乐队)”。作为独奏者的自由炫技空间,华彩段尽管隶属于奏鸣曲式的外部附属结构,但它无疑是古典协奏曲的一个重要组成部分。然而,由于独奏者过度炫技而“文不对题”,使华彩变成了科尔曼所说的“古典音乐那高贵家园中的‘捣乱分子’”。因此,后来这种由独奏者自由发挥的权力就被作曲家没收了,而改由作曲家创作华彩段。贝多芬《第五钢琴协奏曲》就具有一定的代表性,之后肖邦两首钢琴协奏曲进一步取消了独立的华彩段,似乎将之融化到曲式结构内部了。

然而,《一枝花》的独奏华彩并未消失,几乎借鉴了古典协奏曲的两种做法,但已被改造,即一个具有内部结构性,另一个则呈现出一定的开放与自由性。华彩段Ⅰ(第338—367小节)属于前者:它基于九声音阶②与③的融合,在乐队的“紧打”背景上(采用副部Ⅰ动机),唢呐以循环换气加花舌、乱指、颤指等炫技技巧,呈现出摇板风。笔者认为,在协奏曲中这种“紧打慢唱”的摇板模式,可谓一种独特的中国化“极对性”。而华彩段Ⅱ(第469—516小节)则属于后者,作曲家在华彩段开始处设置了从引子主题中提取出“a1—d2—c2—f2—e2—a2”六个符头而没有节奏,其开放与自由性主要体现为作曲家在其中仅对唢呐做了提纲挈领式的、以非确切音高为主的记谱方式;同时并存一个“刘雯雯版”的华彩记谱,该版记谱比作曲家的略微具体翔实,但仍具有自由发挥的开阔空间。与古典的附加性华彩不同的是,其中穿插着包括中国金属打击乐器的点缀,塑造出一种充满现代感的“吹打乐”音响,似乎是维吾尔族鼓吹乐“漫画”式的缩影。其中唢呐独奏的技巧包括了花舌、颤音、滑音、喉音、吟、乱指等,与蜿蜒曲折的腔化非确切音高相伴,以斑斓的音响色彩恣意地“笑”着。

传统唢呐的演奏技巧(包括口内技巧和手指技巧)极为丰富,如连奏、单吐、双吐、三吐、弹音、花舌、箫音、滑音、颤音(气颤音、齿颤音、指颤音、小臂颤音)、叠音、垫音,以及循环换气等,使唢呐音高、力度、音色变化多端且气韵贯通,尤其擅长模仿飞禽和昆虫的鸣叫。而沈叶在《一枝花》中,不仅运用传统技巧,如任同祥的《百鸟朝凤》和《一枝花》中的“鸟叫”“哭腔”“花舌”“快速吐音”“甩穗子”“放轮”等技巧表现应有尽有;而且他还提出若干新要求,如对颤指的颤速变化、语气滑音、吟、节奏即兴和在正负各1/3音范围内的自由处理等,均以各自对应的图标进行提示,反映出作曲家对即兴演绎的进一步量化规定,同时也从一定程度上拓展了传统唢呐的音色表现力。

由此可见,《一枝花》单章套曲的结构思维,既来自传统又异于传统,反映出作曲家将现代调性思维和模糊的对称性思维注入单章套曲中,在融合了刀郎木卡姆的民间体裁因素基础上,根据音乐表现的需要对乐章因素进行了扩容,进而突出不同主题的对比性和重组性,从而展示了宏观谋篇混合结构思维之新意。其独奏与协奏关系的精微性修辞,以及对唢呐华彩段的独特处理,均彰显出作曲家的个性化笔法。

结 语

综上分析与阐述,唢呐协奏曲《一枝花》的创作是以刀郎木卡姆为主的中国诸民间音乐元素为种子,通过融合西方音乐传统与现代技法的浇灌,而绽放出绚烂的音乐之花。这枝花带着龟兹乐之遗韵,而散发出当代音乐艺术之芬芳,更彰显出当代人的一种生命精神。这种精神正是“笑”看人生、“笑”看这个世界。然而这种“笑”看绝非纯粹的乐观主义,而是品尝过人生苦辣酸甜的乐观,所以我们才能感悟到《一枝花》中那“五味杂陈”的笑声所汇聚而成的巨大张力。这一巨大张力不正寓意着那顽强的生命之力吗?如果说作曲家之前创作的小提琴协奏曲《缄默诗篇》(2018)是以独奏小提琴在乐队浓重音响的高压下象征着人类面对大自然的那种无助与悲凉;那么,《一枝花》则是以唢呐与乐队的竞奏张扬出人类与自然英勇的抗争精神。如果说前者将中国性藏于内,而后者则是将中国色彩更加外化了。

作为唢呐协奏曲的开山之作,朱践耳的《天乐》(1989)被创作者自称为“移花接木一奇葩”,最先挑战了唢呐与管弦乐队音色不合的难题,其解决策略为“土洋结合,花样翻新”与“南腔北调,熔于一炉”,以使“洋”管弦乐队中国化,使“土”唢呐现代化;在独奏与协奏关系上,则以“唢呐为主,乐队为次,两者是红花与绿叶的关系”。后有秦文琛的《唤凤》(1996),尽管唢呐与乐队始终保持一种竞奏关系,但在整体音高结构上更强调自D音衍生出的丰富音响,反映出由“单个音”等级演化的创作思维,从而有别于《天乐》以“南腔北调”杂糅于一体的旋律化思维。而沈叶的《一枝花》不同于二者之处,则是借助抽象自刀郎木卡姆“木凯迪曼”(散序)和“色勒利玛”(快舞)的性格,一方面突出唢呐的腔化表现,另一方面凝练音高而强化节奏性表现,以及各主题的变形展开,尤其是将独奏与协奏关系处理得更为丰富多样,且独奏华彩的自由表现空间也更加开阔。这也显示出当代中青年作曲家在唢呐协奏曲创作方面又增添了一种新颖的个性化音乐叙事方式。沈叶曾在接受大熊音乐出版社的采访中说:“创作之路是逃亡之路。”要“逃脱”的正是艺术的重复所带来的“劫难”,按此说法《一枝花》可谓通过作曲家的自我挑战终于又“逃过一劫”,实现了艺术创作的又一次蜕变与超越。而笔者更愿意相信,沈叶以其卓越的艺术才华一定能不断地追求着犹如“飞天伎乐”般的艺术永恒性,就像他所说的那样“人生命有限,而创造力无限”。

为阅读方便,文中引注已略。

项目来源:本文为2018年度国家社科基金艺术学项目“中国协奏曲创作及其本土化发展研究”(项目编号:18BD056)的阶段性成果。

作者信息:中央民族大学音乐学院教授