在这继续大跃进的年代里,音乐工作者由于认真地执行并贯彻了党的为无产阶级政治服务、为工农兵服务的文艺方针,创作了许多优秀的作品,这些作品的思想性与艺术性都大大提高,在题材与形式上也很广泛而多样。它们大部分都带有浓厚的生活气息与一定的民族色彩,受到了广大群众的欢迎与喜爱。

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》是参加1959年5月“上海音乐舞蹈会演”的节目之一。在会演中以及在庆祝伟大建国十周年献礼音乐会的几次演出中,都受到听众们热烈的赞赏与好评。这部作品是上海音乐学院学生何占豪、陈钢创作的,他们在党的鼓励与大力支持下,破除了迷信,在交响音乐民族化的道路上进行了大胆的探索与尝试。

《梁祝》是一个优美而动人的故事,它在民间流传的历史已很悠久,通过梁山伯与祝英台的真挚、纯洁的爱情,和他们对封建势力的反抗,反映出人们对美好生活的向往。这一题材,在我国的戏曲和曲艺中是被广泛采用的。例如:京剧的《柳荫记》、越剧的《梁祝》、山东琴书的《梁祝下山》等,还有各地的民歌也都采用过这个题材。越剧的《梁祝》是人民群众喜爰的优秀剧目之一,也是流传最广的剧目(特别是华东地区)。作者选择了这样一个题材,并吸取了越剧唱腔中最优美的曲调作为创作素材,这就使协奏曲能为广大群众所理解。

作者把原来用戏曲形式表现的题材改用纯粹的器乐形式来表现,并以朴实简明的手法,着重于角色的心理描写。独奏乐器与乐队紧密的结合,贯穿着戏剧性的发展,使听众能够循着音乐的发展线索,对人物的性格和戏剧的主题思想作深刻的理解。

这部协奏曲是用单乐章奏鸣曲式写成的大型乐曲,全曲共分三个部分,简练地把故事情节的三个主要场面——相爱、抗婚、化蝶,作交响性的概括。

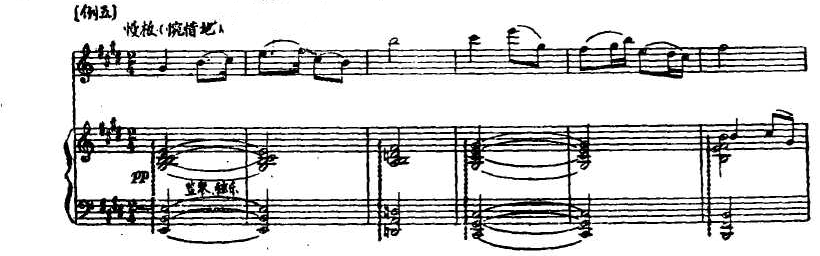

呈示部一开始,在轻柔的弦乐颤音背景上,长笛吹出了优美动人的华彩旋律,接着双簧管吹出了引子的主题:

这个主题的音调取自越剧音乐中的过门,给整个乐章染示出调式的特点,全曲建立在徵调式上。引子的动机贯穿全曲——在发展部的开始出现过这个音调,并且以此逐渐发展成为封建势力的主题,后来在发展部的中心部分(《楼台会》的引子)以及全曲的高潮处都有这个动机的发展。

这一柔和、抒情的旋律,在人们面前展示出一幅风和日丽、春光明媚,草桥畔桃红柳绿,百花盛开的画面。

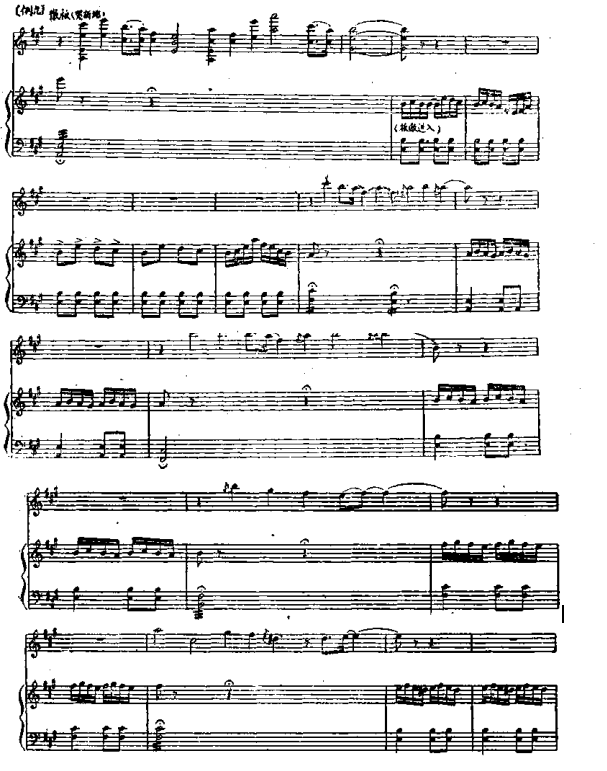

主部的结构是单三部曲式,独奏小提琴在明朗的高音区奏出了爱情主题:

这个取自越剧唱腔的抒情主题,表现了祝英台和梁山伯纯洁的爱情,然后又在音乐浑厚G弦上重复一次。接着大提琴奏出潇洒的旋律来与独奏小提琴形成“对答”,构成主部的中段。最后乐队全奏,又一次地奏出爱情主题,这个主题的一再出现,充分地揭示了梁祝真挚、纯洁的爱情形象。结束时以独奏小提琴奏出自由的花腔尾声作为连接部,导入了副部。

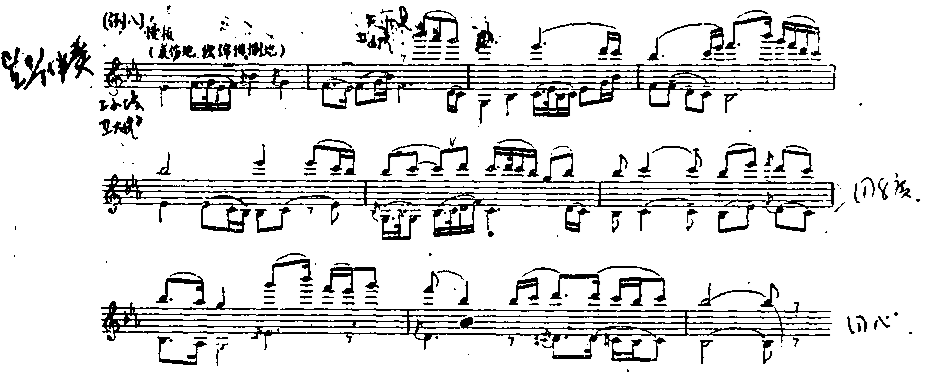

副部是明朗活泼的小快板,小回旋曲结构,开始时由独奏小提琴奏出:

这个主题是作者根据越剧过门中的音调变化而来,它与主部主题有着一定的对比,但在风格上仍保持着统一性。双簧管、大管与独奏小提琴及弦乐部分与独奏小提琴的相互模仿对答,构成回旋曲的第一插段。第二插段的旋律表现得更为轻快而活跃,独奏小提琴模仿民族乐器古筝的弾奏,坚琴与弦乐的拨弦模仿琵琶的弹奏。作者巧妙地吸取了民族乐器的演奏手法来丰富交响音乐的表现力。

作者在这里用的节奏,表现出活跃的情绪,生动地描绘出“梁祝”同窗三载,共读共玩, 追逐嬉戏的情景,非常形象化,这个主题与柔和、抒情的主部表现了梁祝爱情生活的两个方面。

从主部发展而来的呈示部结束主题,抒情而徐缓:

在弦乐颤音的背景上,出现了独奏小提琴与大提琴独奏的“对答”,清淡的和声与配器,描绘出梁祝十八相送、长亭惜别、恋恋不舍的动人场面。这里截取了主题首部,断断续续的音调,表现出祝英台在分别时那种有口难言、欲语又止的心情。最后是弦乐轻柔的齐奏,梁祝终于在难分难离的情景下分开了。

突然间,音乐转入低沉阴暗,好象是不祥之兆,预示了故事悲剧性的结局。这时已经开始了乐曲的中曲部分——发展部。

发展部一开始,先由大提琴与低音提琴奏出引子主题的音调,在配器上加节了“大锣”嘡...嘡...之声,显得阴沉可怕,不祥之兆即将变为事实。这一音调的节奏逐渐短促,出现了紧张不安的气氛。这时弦乐、木管、铜管先后进入,逐渐高涨,发展成为封建势力的主题,变得阴沉粗暴。发展部的中心部分可分为三个阶段:抗婚、楼台会、哭灵控诉。这里有描写戏剧场面的因素,因此发展部就具有插部的意义。

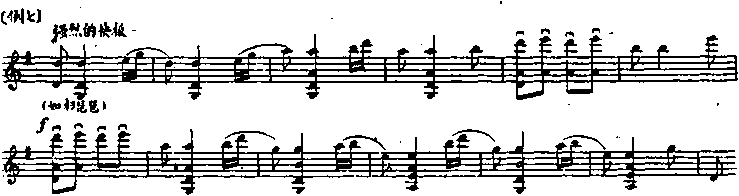

发展部中心部分的第一阶段,铜管乐器奏出了严峻的节奏和阴沉的音调:

它表现了封建势力的凶暴残酷。这时,独奏小提琴采用戏曲中“散板”的节奏形式,叙述了祝英台的悲痛与惊惶不安的心情。紧接着乐队全奏以强烈的切分和弦奏出由副部变化而来的反抗主题:

这种强烈的快板,刻画了祝英台的誓死不从对封建统治的强烈反抗。由引子变化而来的封建势力主题与由副部变化而来的抗婚音调形成了矛盾、对立的两个方面,它们在不同的调性上不断地交替出现,形成形象的冲突。最后到达了第一个矛盾冲突的斗争髙潮——强烈的抗婚场面。乐队和独奏小提琴奏出了坚强有力的由惜别音调发展而来的悲愤的反抗性旋律,这时,又出现了由小号与长号奏出的强大封建势力的主题。最后,在封建势力的重压下岀现了楼台会的场面。

第二阶段——楼台会音调缠绵悱恻,如泣如诉。它由主部主题发展而来,与越剧音调有着更密切的联系,代表祝英台的小提琴与代表梁山伯的独奏大提琴的“对答”,表现出梁祝沉痛的对唱,他们互相倾诉,音调动人。而后两条旋律线逐渐会合,变成了二重唱:

复调手法的运用在全曲中以此处表现得最为出色。

第三阶段,音乐急转直下,变得激昂而果断。独奏小提琴的散板与乐队齐奏的快板交替出现,加上板鼓,表现出祝英台在坟前向苍天控诉的情景:

这里变化地运用了京剧中倒板和越剧中嚣板(紧拉慢唱)的手法,表现出祝英台对封建势力的控诉。小提琴采用了民族乐器的演奏手法,配器上、和声上以及整个处理上更多地运用了戏曲的表现手法,将祝英台的形象、悲切的心情刻画得非常深刻。最后锣鼓齐鸣。英台纵身投坟。这里,描写了人们对封建势力的愤恨和控诉以及对祝英台坚贞不屈的歌颂,这两种复杂的心理相互交织着,达到了全曲的最高潮(这里采用引子的主题来发挥)。从乐曲的戏剧性发展来看,这里是全曲的最高潮,但我们认为在表现手法上未能突破前一高潮,因此有些感到不足。这可能是由于作者在总的构思上考虑得还不够周到所致。

乐曲的最后一部分——再现部,长笛又吹出了与乐曲开始时相同的华彩旋律,粘合了竖琴的琶音演奏,把音乐带入神仙境界。在加上弱音器的弦乐背景上,独奏小提琴重新奏出了爱情主题,然后,钢片琴在高音区轻柔地演奏华彩音型,仿佛梁祝在天上翩翩起舞。在配器上这用色彩性乐器来描述仙境是有很好效果的。再现部省去了副部。最后出现的是人们对梁祝忠贞爱情的歌颂。梁祝化蝶的场面,不过是人们的想象而已,人们对梁祝的悲惨命运寄予无限的同情与婉惜。

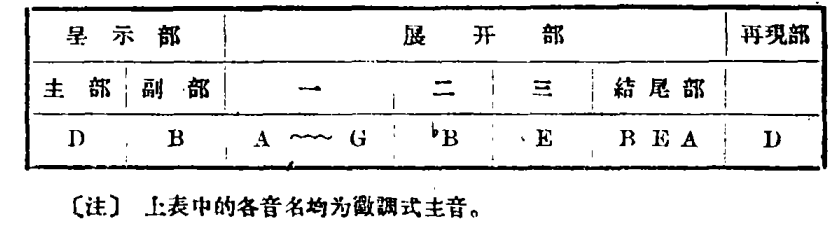

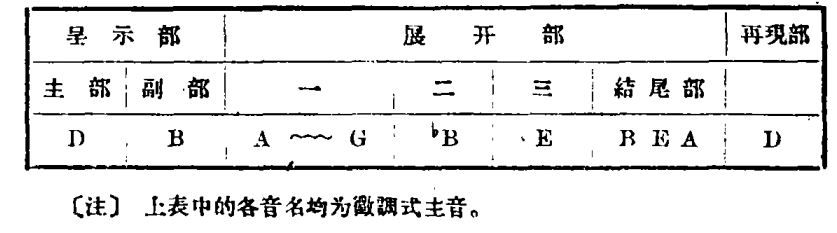

从整个乐曲的调性布局来看,全曲是建筑在徵调式上的。这是越剧音乐的基本调式,作者为了保持音乐语言的统一,没有采用调式的转换,而仅以调性的变化来作为音乐发展的基础。图式如下:

调性布局仍然依照传统奏鸣曲形式“主——属——下属——主”的原则。但我们认为,如果在保持风格统一的前提下引进调式对比的因素,将更有助于乐曲的发展。

这部作品在应用民族民间音调和创作手法,以及吸取世界音乐文化成就方面,都是比较成功的。

我国传统戏曲把一本戏分为若干折,每一折集中地概括戏剧发展中的一个关键性场面,一系列的场面排比地发展,而不联合成幕。早在元明时,南北曲就是依照戏剧情节分为若干带有标题的场面,如杂剧是一本四折,传奇是一本数十折。清末杰出的戏剧家洪升所著的《长生殿》就达五十折之多。这种叙述形式一直保持到今天,并影响着曲艺音乐和传统的标题性器乐作品。《梁祝》小提琴协奏曲的作者,遵循了这一传统,在乐曲的发展中,以故事的几个重要情节一一草桥结拜、长亭惜别、楼台相会、哭灵控诉及投坟化蝶等为线索,作画面式的展开。乐曲结构采用了西洋传统的奏鸣曲形式,将音乐形象作交响性地概括。这样就避免了繁琐的细节描写,而突岀了故事的中心思想——对美好生活的追求、向往,对封建压迫的憎恨、反抗。西洋音乐中,应用小提琴协奏曲形式来描写带有一定戏剧情节的标题性的音乐作品是比较少见的。作者为了突出祝英台这样一个优美动人的与封建势力作顽强斗争的人物形象,而选择了单乐章奏鸣曲的形式,通过小提琴来刻划人物的内心世界是恰当的,成功的。

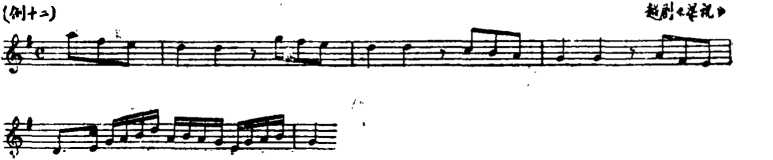

从音调上,我们可以看出这部作品与越剧音乐的血缘关系。例如,发展部的第二阶段与越剧《楼台会》开始时的合唱,在音调上几乎是一致的:

又如在越剧中《十八相送》一场,为描写梁祝离别依依不舍的情景,用了较有特点的过门:

作者采用了它的节奏特点,塑造了鲜明的形象,在我们面前仿佛出现了一幅长亭分别的画面。同时,又刻画了人物的内心感情,真是三载同窗情似海,山伯难舍祝英台等。而在描述祝英台在梁山伯坟前向苍天控诉、悲痛欲绝的心情时,则集中槪括了越剧音乐中悲剧性的音调。但作者不是简单地模仿越剧唱腔,而是在原有的基础上加以发展创造。以越剧唱腔为素材,写出了具有鲜明性格的主题,并运用主题的反复、变奏、扩大和展开等各种手法,使越剧音调交响化。

在表现手法上更大胆地吸取了戏曲音乐中丰富的表现手法。例如,在呈示部分描写梁祝的相爱,以及呈示部结束部分的十八相送等段落中,都用了歌唱性的“对话”这样就使音乐具有一定的造型因素,形象更加鲜明,从而使音乐有更深的感人力量,也使听众产生了丰富的联想。

应该特别指出的是,作者非常成功地运用了板腔体音乐的发展原则。用散板与快慢的交替嚣板的紧拉慢唱形式及板鼓强烈的节奏形成全曲的最高潮——祝英台对封建势力的强烈反抗。我们从戏曲音乐中早已熟悉了这种悲剧性的矛盾冲突的表现手法,将它运用到我国的交响音乐创作中,使作品变得亲切易解,就大大地缩短了大型交响作品和群众的距离。

这部作品除了创作上的成就外,也丰富了我国管弦乐的表演艺术。尤其是在小提琴的演奏上,作者有意识地吸取了民族乐器的演奏手法和语言音调的因素。例如,在呈示部—副部,独奏小提琴模仿了古筝的弹奏;哭灵控诉一场,在运用嚣板的同时,采用了很有特点的语言音调、哭泣音调(这在民间器乐曲中是非常丰富的)。这样就使作品具有强烈的民族风格,易为群众理解。这是一个很有意思的专题,是有待于今后继续研究和探讨的。

当然,这部作品也并非完全完美无暇。例如,在充分发挥乐队的作用和全曲的交响性方面还显不足,髙潮的布局还不够理想,没有充分发挥调式的色彩作用等。但总的来说这是一部新颖的、成功的好作品。它具有鲜明的民族风格,音乐形象刻画得很完美,有着激动人心的力量。音乐语言自始至终都是人民群众所熟悉的。它能为广大群众理解、接受。尤其是在交响音乐中,成功地运用了戏曲音乐的发展手法,为今后的创作提供了良好的经验。

《梁祝》小提琴协奏曲的成功,证明了党的文艺路线和敎育方针的伟大正确。整风前,在音乐学校的敎师和同学们的思想上,一般都以西洋古典作品作为“典范”,作为评价作品的“标准”,认为大型作品是不可能为群众接受的。整风以来,在批判了资产阶级文艺思想后,我们全院师生下乡、下厂进行劳动锻炼和艺术实践。在深入生活的过程中,看到了我们伟大祖国的光辉前程,看到工农群众的冲天干劲,认识到劳动人民是世界的创造者,因此在思想感情上起了变化。同时,也深深地体会到毛主席所指出的:文艺工作应该成为整个革命机器的一个组成部分,文艺工作者必须站在无产阶级立场,为政治、为工农兵服务,是我们唯一的正确的方向与道路。这种变化和认识,使得青年作者树立起了建立社会主义的民族的新音乐文化的雄心大志。因此,他们力图在民间音乐的基础上进行创作,力图使自己的作品为工农兵群众理解、接受,并注意到如何吸取世界音乐文化的成就,来发展社会主义的民族的新音乐,他们在民族化、群众化方面所作的努力,使作品深受群众喜爱。许多听众在听了音乐会上的演出后,纷纷来信,亲切地称为“我们自己的音乐”。

《梁祝》小提琴协奏曲也以自己强烈的艺术生命证实了毛主席所指出的“一部优秀的作品,现在也有普及的可能”,证实了“为大众的动机和被大众欢迎的效果,是分不开的”。作者是走在一条正确的道路上,他们为交响音乐的民族化、群众化提供了有益的经验。