摘要:埙是中华民族最古老的乐器之一,改革开放后,埙因为它独特的魅力,吸引了一批又一批的音乐家演奏、改良这件乐器。埙曲《苏武牧羊》的诞生就是作曲家、乐器制作家和演奏家共同努力而凝结的精华。该作品将近年来埙乐器改良、创作等方面的成果完美地体现出来,是重要的埙乐作品之一。本文从作品的创作和演奏分析出发,阐述该作品结构和演奏中的技术重难点,以期能为后来的演奏者提供一些借鉴。

关键词:《苏武牧羊》 埙 传统文化 埙演奏技法

一、埙曲《苏武牧羊》的创作背景

埙曲《苏武牧羊》的诞生,是近代埙乐革新与传统音乐文化交融的典范。其创作历程凝聚了多位音乐家的智慧与探索,展现了埙这一古老乐器在当代的艺术生命力。

该曲的雏形可追溯至民国初年,辽宁盖平县的音乐教育家田锡侯以当地驴皮影戏中苍劲悲怆的“大悲调”为素材,整理创编了《苏武牧羊》的原始旋律,奠定了作品深沉悲壮的情感基调[1]。田锡侯的创作意图鲜明,通过音乐语言刻画出苏武“留胡节不辱”的忠贞气节,曲调中饱含对家国的赤诚与对困境的坚忍。这一旋律因其强烈的叙事性与人文意蕴,逐渐成为经典,为后续改编提供了丰厚的土壤。

20世纪末至21世纪初,随着埙乐器的改良与演奏技法的突破,埙的艺术表现力显著提升。在此背景下,竹笛演奏家梁欣与埙笛演奏家刘宽忍携手对原曲进行深度重构。在创作技术上,他们以创新思维将原曲扩展为包含引子与三次变奏的完整结构,并融入交响化思维,通过调性转换、节奏变形等手法赋予音乐更丰富的层次;在演奏技术上,立足埙的独特音色,突破传统埙曲音域狭窄、表现力受限的桎梏,引入半音阶、大跨度音程跳进等技术,极大拓展了埙的音乐张力。二人的合作不仅保留了原曲的悲壮内核,更通过器乐化语言强化了塞外苦寒之境的描绘,使苏武的形象更具史诗性。

这一创作过程亦与埙乐器的革新相辅相成。为适应作品中复杂的半音阶与俯吹音技术,改良后的宽音域埙被引入演奏实践,其音域横跨18度,彻底颠覆了传统埙“音阶不全”的固有认知。由此,埙曲《苏武牧羊》不仅是音乐创作的成果,更成为埙乐器现代化进程的重要里程碑,标志着埙从“特色乐器”向“独奏乐器”的跨越,为后续埙乐创作开辟了新的可能性。

二、埙曲《苏武牧羊》创作分析

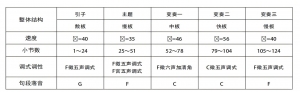

见图1,作品为变奏曲式,整体结构可划分为5个部分,由引子、主题及主题的三次变奏构成。作品通过对主题旋律、节奏、速度等要素的改变,展现出主题的多重情感和个性。与此同时,在变奏曲式的基础上作品以“散-慢-中-快-散”的中国传统音乐速度变化关系来组织音乐作品结构,体现出作品的“多重结构力”。

图1《苏武牧羊》曲式结构图

(一)引子(散板)

作品第1~24小节,前16小节为不可分割的一句体,又增添了三个小节的补充和四个小节的间奏。引子的旋律开始于“c1-f1”的四度上行跳进,是由主题核心音程“c2~f1”的五度下行倒影而来。第八小节推到高点“g2”之后,在第16小节迂回回归到开始的“c1”,整体的旋律呈现出拱形的走向趋势。第17~20小节,将引子开始的四度上行移高二度,既是对开头的回顾,也很巧妙地避免了与主题旋律音的重复。该段落在传统五声音阶写作的基础上,还增添了许多大音程跳进、半音阶以及节奏的打散与强弱规律的交错变化,使引子段落的紧张感和动力性加剧,为进入主题段落做铺垫。

(二)主题(慢板)

作品第25~51小节,是民歌“古曲”《苏武牧羊》的原谱呈现。起自于F徴五声调式,在第40小节转入F宫五声调式,前后形成明显的调式色彩对比。可分为3+4+4+4+4+4六个句子。主题围绕两个核心音“C、F”来进行展开,每一句结尾的长音都落在这两个音上。悲壮、豪迈的曲调奠定了全曲的情感基础。

(三)变奏一(中板)

作品第52~78小节,主题的第一次变奏,速度加快。保留了主题第一乐句的旋律“c2-f1-g1-c2-b1-g1-f1”,采用了节奏变形、扩充的手法将第一乐句扩展到五个小节(第52~57小节),句尾的“f1”采用环绕音、辅助音来进

行延展(见谱例1)。清角音“E”的加入使调式由主题的五声调式变为六声调式,使旋律的色彩变得更加丰富;第二乐句(第58~63小节),与第一乐句同头异尾,尾部落入“c1”转入C商五声调式;之后的乐句(第64~76小节)从结构、旋律、调性等方面发生了较大的变化,引入了新的音乐因素,扩大了音乐发展范围,为自由变奏部分,虽然主题形态改变,但仍然是主题性格与情感的延续。

谱例1《苏武牧羊》第52~57小节埙声部

(四)变奏二(快板)

作品第79~104小节,主题的第二次变奏,是全曲速度最快的部分。该段落的结构与主题一样,由3+4+4+4+4+4六个句子构成,是主题唯一一次完整的变奏。将主题移高五度,调式变为C徴五声调式。第一乐句、第五乐句、第六乐句为模进重复乐句,第二乐句、第三乐句以及第四乐句为变化模进,采用了旋律简化的发展手法。例如,将第二乐句的原主题旋律“f2-g2-f2-d2-c2”转变为“c3-a2-g2”,五音音组只保留后面三个音(见谱例2)。第二次变奏是全曲的核心部分,由于音区的移高、速度加快、力度加强,使得该段落更加悲壮。

谱例2《苏武牧羊》第28~33小节与82~87小节埙声部对比

(五)变奏三(慢板)

作品第105~124小节,主题第三次变奏,速度回归到慢板,调性回归到F徴五声调式。对比原音乐主题,该部分仅仅发展了主题开始的旋律片段,并且主题“四平八稳”的节奏模式被打破,运用了大量的切分节奏型,使音乐回归到散板的自由模式。音乐主题围绕“C、F”不断地停留、重复。结尾的回音写法使情绪慢慢回落,音乐情绪慢慢抽离直至结束。

《苏武牧羊》采用旋律装饰加花、旋律简化、改变节奏型、模进展开等等创作手法对古老苍劲的民歌主题进行三次变奏,使主题在每一次出现时都带来不一样的听觉体验。旋律、节奏的独特设计成功塑造了苏武这一历史人物的音乐形象。作品中既包含有中国传统音乐的旋律形态、速度安排、调式音阶,还包含了西方现代作曲技法,是一部传统与现代、东方与西方音乐文化相融合的佳作。

三、埙曲《苏武牧羊》演奏分析

因埙的指法种类繁多,笔者演奏埙曲《苏武牧羊》使用的是宽音域(不含俯吹15度)埙,指法使用筒音作5,值得注意的是,乐曲引子部分出现了连续的半音阶级进下行的旋律,在该曲创作、演奏的那一时期,这样的要求是绝大多数埙不能做到的,大部分埙的半音阶都不能齐备;另外,乐曲中出现了纯四度俯吹音,因此在演奏该曲之前,需明晰所使用的埙所能演奏的所有音。

埙曲《苏武牧羊》采用传统独奏曲中板式变奏的原则,形成散、慢、中、快、慢五部分音乐结构。由引子加原始主题A与三次主题变奏的模式构成,且同一主题还采用了不同调式、色彩的变奏加工方法。乐曲以F调谱表记谱,引子部分采用器乐化的语言,以极大的张力渲染塞外艰苦的生活环境。

(一)乐曲引子部分有别于主题段落声乐化的旋律,该段运用器乐化的语言写作而成。乐曲开头以纯四度c1至f1上行跳进,此时需以平稳的气息吹奏,纯四度和谐的音程将作品如同画卷般徐徐展开,引领观众进入音乐的场景之中,吸气后进行f1由慢渐快的连续吐音,使音乐情绪迅速紧张,为旋律进入中高音区做铺垫。第7小节由f2八度滑落至f1、g1,演奏时滑音不宜过于夸张,而f1、g1这两个音使用轻吐,以继续保持音乐的紧张感。第10小节由d2至g2往复进行,速度由慢渐快,继续增强音乐的紧张感,在第六次演奏时需保持弹性并顺势以轻吐进行到b1,并继续使用轻吐演奏接下来的d2、c2、b1、c2,在c2上做出弱—强—弱的音量变化后进行到半音阶部分,引子的最后以纯四度d1、g1平稳收尾,音乐情绪也得以释放。

(二)第一段A是乐曲进行变奏的原始材料,完整的使用《苏武牧羊》的旋律,调式为F徴五声调式和F宫五声调式。用埙演奏保持以35速度的庄板平稳进行,演奏技巧方面应注意,不宜过多地使用装饰音,使埙演奏更具古意;吐音饱满有力,滑音的运用则需要节制,意图表现出凄苦、悲凉的气氛和苏武“留胡节不辱”的忠贞气节。乐段开头以饱满的气息吹奏,第一个音c2的吐音可搭配叠音,随后以饱满的气息落到f1。吸气后第28小节第二拍,在d2前演奏前倚音f2。该段落的演奏似乎是将苏武心中的酸楚向听众娓娓道来。

(三)第二段A1是对乐段A的变奏,速度加快到46,调式为F徴六声加清角。该段落是承上启下的过渡段落,

从音乐速度上来说,该段介于A段35与A3段56之间;从音区上来说,该段最高音为d1,与A2段整体拔高五度形成强烈对比;从音乐情绪上来说,该段落在紧张感的不断累积和在扬与抑的动态变化中进行。乐段开头使用了A1段的材料,进行到第三小节时便出现了降e1,使得原本五声性的音乐转变为六声。该乐句与下一乐句采用的都是相同的写作理念,以降e1作为变奏的首音。演奏时,需留心埙演奏降e1的音准及共鸣问题。尤其值得一提的是,在该段落出现了全曲最低音G,这是使用C调埙向下俯吹纯四度获得的。通常情况下,埙常用俯吹的音域是小三度,纯四度的俯吹需要更熟练的掌握俯吹技术,进一步扩大风门和俯吹的角度,同时在保证音准的同时还要保证一定的音量。

(四)第三段A2是将A段中的材料移高五度变奏,调式也改变为C徴五声调式,段落速度达到全曲最快的56。从音区、速度的角度看,该段落经由A1的过渡后达到情绪的高点。移高五度后,乐曲第一个音从g2开始,相较于A段,从速度和音区上来说,该段落是作品情绪最强烈的段落,旋律音不断地使用到埙的泛音与基音,埙泛音音色的掌握和演奏指法在基音与泛音的交替时难以迅速反应,因此演奏时需注意因为音色、音量而影响到音乐情绪的一致性。通常,埙的泛音区音量较小,演奏时可通过扩大风门等方式增强泛音区音量,同时选择更合适的替代指法以便于在基音和泛音之间切换,同时还能增强埙的共鸣。

(五)第四段A3段是乐曲的最后一段,速度回落到40,调性回归到F徴五声调式,调式调性和音区的回归,似乎是慨叹苏武饱经风霜的一生。乐曲依然以c2至f1的动机开始进行变奏,大量大切分节奏型和延音线的使用,拉长了旋律线条,释放了音乐情绪的同时,终止感也逐渐显现,在演奏时需注意音乐情绪的安排。乐曲的结尾,作品以连续的三个g1到f1的大二度级进下行收尾,似在感概,又似在暗喻,使人回味无穷,三次相同内容的重复,演奏者需注意以不同的手法进行处理,笔者通常是由繁到简的去演奏,三次g1首先使用波音演奏,而后是前倚音,最后是简单的轻吐,既将音乐情绪彻底释放,在哲学层面,似乎也暗含了终止、轮回等意味。

结语

奏埙曲《苏武牧羊》时,除了要对作品本身有深入的分析,了解注意每一个部分对技巧、音准、艺术处理的要求,以及作品在演奏过程中表达层次的把握外,还要对埙这件乐器的沿革、现今不同形制埙的性能了然于胸,这样才能选择更合适的埙演奏这首作品。从演奏技术上来说,贯彻埙“以雅不浅,居中不偏”的气质,处理音乐时需要更克制地表达,切勿过分夸张。作品旨展现苏武坚韧的浩荡,以及对时移事易的慨叹。这首作品充分运用了宽音域埙的音域,其中大跨度的音程跳跃,泛音、基音的往复交替吹奏,半音阶的使用也是对演奏者是否熟悉乐器性能、是否适应埙以及不断自我革新的适应能力的考验。从作品结构上来讲,该曲音域跨度大,从最低音g到最高音c3,音域横跨18度,运用了现代作曲手法、音乐逻辑明晰,通过一个引子加上对主题多次变奏,通过速度、音区等变化,使得音乐的情绪得到充分表达,如此大的音乐张力,在此前的埙曲中极少有。

埙作为一件古老而年轻的乐器,其自身依然在动态发展中,埙曲《苏武牧羊》则充分体现了埙这一件乐器近几十年改革与发展的成果,作品以历史人物为精神载体,以音乐革新为实践路径,成功架起了传统与现代的桥梁,通过变奏曲式的结构张力、调性色彩的对比交织,以及埙乐技术的突破性表达,既延续了古曲的苍劲风骨,又彰显了当代音乐语汇的创造力。其诞生不仅重塑了埙的艺术地位,更启示着传统乐器在当代语境中的生命力——唯有扎根文化根脉,拥抱技术革新,方能实现艺术的传承与超越。对于演奏者而言,深入理解作品背后的历史脉络与技术革新,方能以克制的表达传递深邃的情感,让千年埙音在时代回响中历久弥新。