摘 要 本文旨在通过分析扬琴演奏基础训练中左手能力弱于右手的原因,提出了实践中的解决办法,以期提高演奏技能。

关键词 独立性 灵活性 手腕 弹击 均衡

现代扬琴演奏艺术已从传统曲目单旋律双手交替弹轮、简单的双声部演奏向现代作品“左右全能、点线有致、曲直兼济、纵横交织(项祖华语)”飞速发展。这种顺应时代要求的发展趋势要求双手各自独立又要高度统一协调,扬琴本身的构造(从右向左音区逐渐增高)也决定了左手(主要承担旋律声部)独立性与灵活性要高于右手,而这种技能的进步又极大地开发了扬琴——中国民族乐器这个大家族中唯一的双声部乐器本身蕴含的潜能,使她在当代民乐舞台上熠熠生辉,倍受瞩目。虽然扬琴的演奏技法不断开拓,但是弹、轮是根本的方法。扬琴演奏对左利手的学习者而言是有利的,而对于大多数右利手的学习者而言,左手的弱势便成了长期困扰他们的、难以逾越的技术瓶颈。正如“木桶效应”,最低的那块木片决定了木桶内的水量。技术是手段,艺术是目的。技能的“七寸”从根本上遏制了技艺的提高与艺术的表现。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。解决左手的问题才能从根本上提高扬琴演奏艺术。

笔者在此与您分飨学习心得,期待商榷提高,敬请专家学者批评指正。

一、问题的分析

对右利手的人而言,右手比左手具备更大的灵活性与主动性,这种优势使得在掌握一种技能——尤其是乐器演奏时,右手比左手来得更快。左手的问题较右手一般表现为放松不够、持竹不妥、腕力不足、用力不当。这使得两手用力不均——右强左弱,左竹音色较虚、散;当左手单独演奏旋律声部——尤其音程大跳时,显得迟钝,仿佛一种无形的力量拖曳着左手,使她连一支纤细的琴竹都不能灵活自由支配;手腕僵硬,小臂乃至大臂随着弹击“共振”,使小臂、大臂以至肩、背部肌肉群疲劳,甚至带来疼痛感,同时也影响美观。这些技能的欠缺大大制约了演奏质量。

扬琴基本击弦方法可概括为十六字:“三指持竹、腕指结合、以腕为轴、上下弹动”,桂习礼教授将之高度概括为四个字“松、甩、捻、托”。具体表现为:双手自然握拢,呈半握拳状,掌心相对,拇指肚与食指第一关节捏住琴竹凹处(靠近竹尾约占琴竹全长的五分之一),中指一二关节之间贴于琴竹,无名指与小指自然握拢,无名指托住琴竹。以手腕为运动轴心、上下弹动。

其实按照正确的弹击方法,将注意力集中在左手上,单独慢速练习时,左手的能力也是不弱的。但一到了双手共同演奏时,右手能动性、灵活性明显强于左手。众所周知,人的大脑左右两半球功能各异,各司其职。左脑是抽象思维活动中心,具备语言、阅读、书写、计算、分类、回忆等逻辑分析功能。而右脑是形象思维中心,负责形象记忆、空间结构、协调全身同时动作、直觉、定位、想象、模仿等功能。大脑对身体的控制交叉呈“X”状:左脑管辖身体右半边,右脑专司身体左半边。日常生活中,在进行所有有关双手的活动时,左右脑一起工作,相互协调共同完成动作。但由于大多数人习惯用右手书写,以右手为主力手完成许多行为动作,而左手辅之。这种有意无意间活动的方式天长日久就使得右手的灵活性、独立性胜出左手许多。

经科学研究证明,“练习”可以改变大脑的功能。人们利用非常精确的成像技术对职业键盘手和弦乐演奏师大脑的运动皮层控制手和手指动作的区域进行了测试,结果发现他们大脑中的该区域要比常人大许多。这还不仅仅是指两个大脑半球的运动皮层,甚至连接两者的白色物质也要比常人来得大。我们现在已经知道要使其他手指和拇指进行精确的动作,大脑是需要分配给其更多的脑细胞的,这和计算机需要分配更多内存给功能强大的软件是一个道理。运动皮层的体积与音乐家开始接受训练的年龄相关。训练开始的时间越早,音乐家运动皮层的体积就越大。从长期看,一种技能的反复练习会增加大脑以一种多少具有永久性质的方式分配给该种技能的神经元的数目,不过在彻底停下来以后,这些不再使用的神经元又会被提供给其他任务。大脑长期性、结构性的改变取决于练习。常言道:用进废退!基于此,在扬琴演奏基本训练当中,就应当用严格正确的方法多锻炼左手,逐渐消除技巧操作中的错误成分,使脑细胞多分配些给左手的运动,使右脑对左手的支配更多变得灵敏,让左肢的神经反射、器官与肌肉运动达到动力定型。然而要达到这样的程度,决非一日之功,它首先需要从思维习惯上打破以右为主、以左为辅——这种大多数人自出生以来就形成的潜在的思维定势,进而需要日复一日、勤恳不辍的练习。

二、解决的办法

针对左手放松不够、持竹不妥、腕力不足、用力不当,解决的办法如下:

1、适度的放松 坐姿舒适自然,勿塌腰驼背,勿过分挺胸,肩臂自然放于身体两侧,双脚自然分开,身体重心稍向前倾。

2、五指自然握拢,手心里大约能放一颗鹌鹑蛋。手指能控制琴竹而不使之掉落。手掌与小臂大约呈120度角。

3、手腕 “弹”的感觉近似球的弹动。“弹”的瞬间力量重心落在拇指、食指、中指中间,注意四指轻轻上顶。

下面介绍的一种练习可作为每日正式练曲之前的开手操,也是“长功夫”的小窍门。

马蹄声节奏型练习。双手练习,竹法为左左右,慢速,先分解为“下”、“抬”两个动作,仔细体会琴竹握在手中最舒适的感觉,“下”的瞬间手腕向正下方甩一下,寻找重力加速感,拇指下压、食指中指回捻、四指指肚上顶,然后“抬”到“下”开始时的原位,手腕抬到最高。再改用快速,在连续的马蹄声中,强调节奏重音与手腕爆发力,好像每一下都能将力量灌注到地心。熟练以后左手单手练习,达到自己满意的程度了,再作双手齐竹练习,练习时不断矫正左手的错误方法,使双手用力的感觉趋于正确、一致.寻找运动感觉最舒适时的着力点。遵循由易到难、循序渐进的原则,否则会事倍功半。

这三项练习可用不同的力度训练,最好第一遍ff,第二遍p,第三遍由弱渐强再渐弱.一共九遍,每遍由慢始,速度逐渐加快。强奏时体会手腕的爆发力与弹性,弱奏时寻觅腕指结合、抑扬有致的微妙感。无论用何种力度、速度,都不要发出干燥想象美妙的音色,方法得当,你就会得到美妙的音色。练习时注意力要高度集中,边练习边思考、边比较边改进。这样做很快就会见成效。体会到了正确用力的感觉,牢牢地记住,在下一次练习中巩固。宁可全神贯注地精练二十分钟,也不要心猿意马地耗费两个小时。

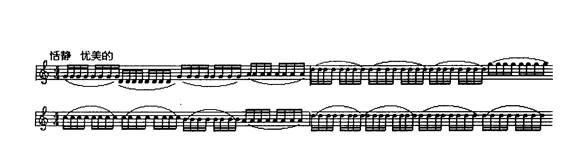

克服左手大跳迟钝、增强左上肢能动性的办法也是进行针对性的强化练习。可以进行左手单独弹奏旋律的练习,也可以选用大量的大跳练习曲训练。也可挑选一些名家名段作专项练习。如《春到清江》(刘维康曲)流水段将左右手交替演奏改为左手演奏上声部分解和弦,右手演奏下声部主旋律,这样不仅提高了左手的能力,又避免了双手快速交替的忙碌感,美化了表演。

《黄土情》

在日常生活中把自己训练成“左撇子”,可以有意识地将一些右手习惯做的工作交给左手去完成,比如使用工具等等作为习琴的补充。

提高左手手腕的灵活性、左上肢的能动性主要靠坚持不懈的训练。训练左手的最终目的不是单单为了左手的灵活,而是要达到双手的高度均衡——这是学习扬琴演奏最基础的,也是最重要的。

量变才能达到质变。练习的方法多种多样、不胜枚举,练习的方式也因人而异。只要简单有效、达到了练习目的,就可称之为好的方法。前苏联钢琴演奏家、教育家列文说:“最高的艺术效果,可以由最简单的手段来获得。这是贯穿于一切艺术中的一条通则。”

参考文献:

1《钢琴弹奏的基本法则》[俄]约瑟夫·列文著 缪天瑞译 人民音乐出版社1985年1月

2《音乐演奏艺术——理论与实践》[俄]根·莫·齐平著 人民音乐出版社2005年11月

3《钢琴家论演奏》迪安·艾尔德著 人民音乐出版社1992年2月

4《器乐表演技能教学新论》王朝刚著 上海音乐出版社2006年1月

5《扬琴演奏艺术》刘达章著 人民音乐出版社1999年9月

(发表于《乐器》2007-12期)