内容提要:本文对中国扬琴乐改与科研近几十年的演变与发展进行了综合梳理。探讨了扬琴在乐改上的变化,以及建国近60年来所取得的成就。对扬琴的改革进程做了一个详细的介绍。使大家能够更加了解扬琴在形制结构上的变化,为中国扬琴在演奏技巧、作品创作、理论研究等方面的探索与研究提供一些依据。

关键词:中国扬琴 乐改 科研

扬琴是在我国流传了三、四百年的一件深受广大人民喜爱的民族乐器,是传统的各种地方音乐、现代民族乐队中的主要乐器之一,也是民族乐队中主要的独奏乐器与伴奏乐器。

传统扬琴分为“八音”(f-c2,实发24时音)、“双十型”(d1-d3,实发30音)和“双十二型” (c-e3,实发36音)等型制。存在音域窄、音量小、调音难和不能转调等缺陷,表现力有限。五十年代后,音乐工作者和乐器制作师密切合作,在保留传统和“横五纵二”音位规律的基础上,相继研制出三种类型的改良扬琴:1变音扬琴:它通过变化音阶中的半音关系进行转调。有“大、小转调扬琴”、“转盘转调扬琴”、“扳键转调琴”、“401型扬琴”和“402改进型扬琴”、“蝶式扬琴”等。2十二平均律扬琴:它利用健全平均律中的半音进行转调。有“律吕式大扬琴”、“501型扬琴”、“红旗十二平均律扬琴”、“八一型扬琴”和“全律活码大扬琴”。3电扬琴:它通过拾音器将振动声波变为电讯号,经放大器美化音色,由扬声器发出琴声。有“电扬琴”和“多用电扬琴”。同时,相继研制出“踏板式止音器”、“银色扬琴缠弦”、“新式扬琴铜弦”、“扬琴多功能练功槌”、“滑音指套”、“便携式高级琴盒”等。在上述扬琴中,除电扬琴系特色乐器外,其余在不同程度上具有音域宽广、音质优美、音响宏亮、调音迅速和转调方便等优点。经过反复实践,现阶段我国各文艺团体和艺术院校广泛采用的是“402 型扬琴”和“501型扬琴”。“红旗十二平均律扬琴”、“八一型扬琴”和“蝶式扬琴”亦在部分省市生根开花。中国扬琴从型制、结构、音列、音色到制作工艺已逐步进入科学和规范化的轨道,日臻完善。

传统的小扬琴声音清脆悠扬,有着鲜明的中国民族特色,所以能够存在并流传下来,但它也存在一定的缺陷,如:音域窄,没有半音,不易转调,音量小,音质单薄,不能有效控制余音,弦轴跑弦现象严重,弦音与音高以及弦号三者缺乏科学的比例,“死山口”造成音律的不纯等(见图1)。建国以来,广大扬琴艺术家针对上述问题,自上世纪50年代起与各地乐器厂的技术人员、工人师傅合作,进行了多方面的科研改革和研制,从而使这一民间的传统乐器,在不同时期较快的跟上了时代的步伐,出现了我国的扬琴乐改科研的可喜局面。

一 扬琴乐改

根据已有的资料,现将建国以来对中国扬琴进行改革试制的几种主要品种及乐改专家介绍如下:

1 郑宝恒先生研制的律吕式大扬琴

这是解放初期我国最早的扬琴乐改成果,由当时中央音乐学院郑宝恒,张子锐,赵立叶和天津乐器厂合作于1953年研制成功的(见律吕式大扬琴图2)。琴身为台式,音箱较大,前长78、后长123、宽70、厚10.2厘米。采用活动山口,山口与码子保持相应的平行,以便于调音并保证音准。采用细螺纹弦轴及多层硬质木料胶合的弦轴板,以避免滑轴跑弦。设置脚踏制音器,以两个制音毡条置于琴面,利用踏板控制余音。琴面开五个圆形出音孔,设有演奏泛音的徽位标志。琴身、制音器、琴腿连成一体,可折叠搬动。音位采用古代律吕分列的方式排列,即中间两个长条码邻近的两组音位依相差小二度音程关系分列,条码同侧相邻弦按大二度音程顺序进行,故名“律吕式大扬琴”。它的改革主要在于:(1)扩大音域并解决了转调和任意使用临时变化半音问题。音域从原来双八型仅有七声音阶一个半八度扩大为从G—g3包括全部半音阶的四个八度。(见图2)(2)便于同曲移调演奏。大扬琴的音列是律吕式,既各以大二度按单双数两边分列,各掉排列规律相同,全部都是大二度直线进行,需半音拐弯连接的序列,所以只要学会左手及右手作主音的两种手法,即可看着同一份谱任意转调演奏。(3)增大了音量和增加了声音厚度。(4)把原来影响音律的死山口改为了活动口,使每个山口都能与码子保持相应的平行度,从而保证了音律的纯正准确。这一改动也为后来变音扬琴的诞生打下了基础。(5)改进了琴弦的张力强度,使线长、弦的粗细与音高三者有了科学的比例。(6)增加了脚踏制音器,使扬琴的余音混响在一定程度上可以得到控制。(7)改为用滑轴跑弦问题。大扬琴在1954年北京举行的首次民族乐器改良座谈会上被予以肯定后,由天津民族乐器厂正式投产,并于五十年代开始在全国推广。乐曲有大杨琴与乐队协奏曲《漓江随想》、大扬琴与管弦乐队交响诗《鉴真东渡》等。大扬琴的乐器性能和表现力从乐改方面是比较全面而完整的,由于其体积和音量较大,更适合于大型民族乐团及各地文艺团体所用。

2 全律活码大扬琴

(见郑先生70年代演奏第二代全律活码大扬琴图3)是由天津音乐学院郑宝恒,中央音乐学院袁静芳等人与天津民族乐器厂芦宝林等师傅合作,于七十年代中期,在综合吸收律吕式大扬琴和变音扬琴二者的有点优点,克服其缺点的基础上研制的第二代大扬琴,其改革主要是:1 音位排列。改进了原大扬琴须掌握左右两手演奏主音的两种手法,而新琴只有一种手法即可奏十二个调。2空架活码。码条架空在面板上方,使面板所受阻力减少,得以充分振动、有利于加长余音,增大音量。3余音控制。把原大扬琴的一档制音器改进为双挡制音器,即一为余音全控,一为余音半控,需迅速消除全部余音时踩余音全控,演奏余音较长的中低音区的快速乐句时,脚踩余音半控档,即可使所演奏之音,只留有乐音,而消除了余音,提高了中低音区快速乐句的清晰度。4快速微调。有了这一装置,在扬琴一旦

由于气温剧变而造成变音的紧急情况下,对一百六十多条弦的音高,可在三四分钟内迅速调整过来。全律活码大扬琴于七十年代中期由天津民族乐器厂批量试产。

3 杨竞明先生研制的变音扬琴与“410” 扬琴以及黄荣富研发的“402”扬琴

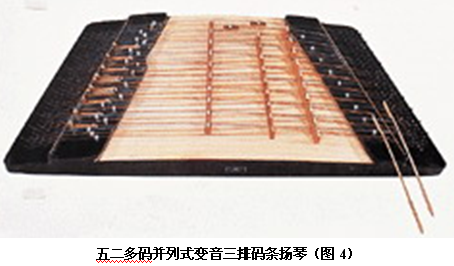

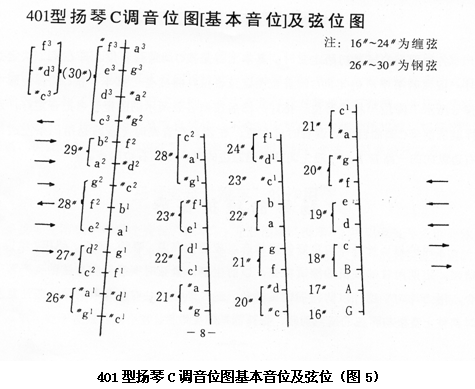

401扬琴的前身为“五二多码并列式变音扬琴”也称快速转调扬琴(见五二多码并列式变音三排码条扬琴图4),又称“小转调三排码扬琴”、“大转调四排码扬琴” 。变音扬琴是1959年由中央广播民族乐团杨竞明给大扬琴活动山口各加装了变音槽而成的。其改革是(1)在演奏转调或变化半音时,推动变音槽,可以临时改变音弦的音高。(2)设计成三排或四排码条的并列传统扬琴的基础上扩大了音域,四排码扬琴的音域为G—g3,有四个八度。(3)增大了音量(见401型扬琴C调音位图基本音位及弦位图5)。变音扬琴比起大扬琴来体积小,重量轻,便于携带。变音扬琴于五十年代末开始由北京民族乐器厂正式投产并在全国推广。1971年代定名为401型扬琴(见401型扬琴图6)。

402型扬琴于1990年2月由当时中国广播艺术团民乐团黄荣富与北京民族乐器厂彭苏中工程师、李江技师共同合作, 历时半年之久, 于同年5月研究改制出一套四码条新式琴码,平均高度比当时“401”扬琴琴码降低4至5毫米。经过专家论证和对比鉴定, 认为该琴码较大幅度改善了扬琴的音质, 美化了音色, 是一项成功之举, 并将该项成果应用于新型“402”扬琴之上。(见402型扬琴图7)另外401型与402型不同的是后者有一到三个低音小码,右侧中音码条与低音码条的顶端也增加了数个音码,加大了同音异位的数量。(见图8)变音槽也减少到一个。402型扬琴应该说自1990年至今,所有生产扬琴的厂家均在大批量生产,全国的音乐艺术院校及艺表团体在使用上也很广泛,已在全国普及。黄荣富先生等也为此在扬琴乐改方面做出了重要贡献。(见402型扬琴C调音位图基本音位及弦位图9)

4 桂习礼教授研制的501型扬琴

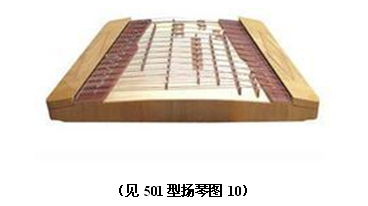

501型扬琴于1978年3月24日至5月20日,(见501型扬琴图10)由桂习礼与北京民族乐器厂李根顺合作研制的。在401变音扬琴音列的基础上,达到(1)减少变音槽,即把原401扬琴的十个变音槽减为一个。(2)较401扬琴稍增大了音域。(3)比401琴增加了制音器,其它与401琴基本上相同,增设了左侧高音码条。501扬琴与七十年代末在北京民族乐器厂开始投产。很有意思的是,有人曾做过这样的试验:在“501”扬琴琴体上,去掉高音变音条码和低音变音条码,按“401”扬琴的音位排列布弦,音色效果更为理想。这可能是扩大了琴体空间,减轻了琴体承受压力的缘故吧!

“501”扬琴的不足是琴体偏大、偏重,在固定的地点演出还可以,若移动演出场地,搬运起来,会给演奏者带来一定的困难。(见501型扬琴C调音位图基本音位及弦位图11)

5 陈照华先生研制的广州十二平均律扬琴

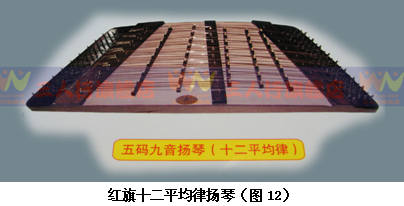

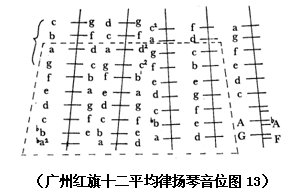

这是由星海音乐学院的陈照华与广州民族乐器厂黄福源师傅等人于1970年间在大扬琴和变音扬琴的基础上,吸收和保留各方面的优点,并加以补充完善后研制的,(见广州红旗十二平均律扬琴,又称五码九音扬琴【十二平均律】图12)它的改革主要是:1彻底解决扬琴的转调问题。2音列的规律化,使演奏手法上更加统一,不论首掉或固定调都一样方便。3轻便。4音域宽广,有四个八度。5设有一段特殊音区(与变音扬琴左边的音列相仿),为滑奏、演奏上下滑音用七声音阶的乐曲提供了方便。6保留传统扬琴和现在已改革扬琴的一般规律性,所以竹法和技巧不变。7容易学。8音色音量8音色音量都比较理想。9琴的质量稳定不易变形。于七十年代在广州民族乐器厂投产并在广东、香港等地区推广使用。(见广州红旗十二平均律扬琴音位图13)

6 洪圣茂先生研制的上海敦煌81型扬琴

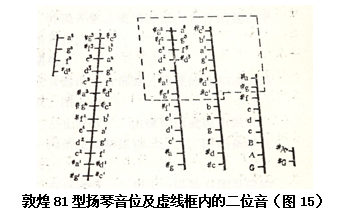

民族音乐事业的不断发展,各种民族乐器都在不断完善和改革之中,为了解决“快速转调扬琴”半音不全、音位不固定和用变音槽临时升降半音进行转调的问题,上海音乐学院洪圣茂通过数年来的探索,设计了一种适用于四条码扬琴的新的音位排列。(见洪圣茂介绍敦煌81型扬琴图14)这种音位排列的特点是:1 音域G—a3,共四个八度。2 半音相对齐全。对于首调概念较强的演奏者来说,只须用一种演奏规律(手法),就能演奏各调。3 取消变音槽,所有音位固定不变,便于采用五线谱固定调式谱演奏。 4 为了避免较大的跳动,在琴的第二和第三排码的上方增加了同音异位的“二位音”(见敦煌81型扬琴音位及虚线框内的二位音图15),并把第四排码上方增加的异位同音移到第一排码的左边,方便了演奏。5 音位排列基本上保持了传统扬琴的特点,四条码纵向全部按大二度关系排列,横向为纯五度关系,使会演奏常规扬琴的人便于掌握《海燕》等作品.

7 李玲玲教授研发的蝶梦扬琴

“蝶梦扬琴”是由中国音乐学院李玲玲教授作于2006年设计研发的新一代扬琴产品。(见蝶梦扬琴图16)它的琴体结构以传统“402”扬琴为基础,进行了大胆的改革。“蝶梦扬琴”与“402”扬琴相比较,音域相同,音位排列一致,不需改变原有的演奏习惯。

(见蝶梦扬琴音位图17)区别主要在于:“蝶梦扬琴”取消了左右两边的滚板及变音槽等配件;在钢弦的音位上仍保留用滚珠实现音高的微调功能;扩大面板的使用面积,码距增宽,增加有效弦长,使总体音量加大,尤其以低音区最为明显;补充个别音码,使十二半音齐全;增设同音异位音码,使演奏更加方便;设置制音踏板,演奏中可有效控制余音,提高了扬琴的表现力。以上的这些改进之所以能够实现,主要是采用了几个已经获得国家专利的新的设计。包括“滚板单边移位式扬琴”、 “多音位固定山口式扬琴”、“等弦长分组山口式扬琴”、“踏瓣制音器扬琴”、等。还包括一些特色的设计,比如它的总体外观设计;专用琴架;蝶梦琴竹以及用玻璃钢制作的琴盒等。

目前,“蝶梦扬琴”由北京星海粤华乐器有限公司生产,制作精良,音质纯美,是目前同类乐器中的高端产品。“蝶梦扬琴”曾多次在国内外的音乐舞台上亮相,受到了专家以及演奏者的高度关注和好评。

8 张天铎先生研制的电扬琴

这是由乐器研究所张天铎在变音扬琴音列的基础上,把共鸣箱的发音体系改为电声波发音体系,用一个电磁头,经扩大后把声音再由音箱送出,其改革主要在于:1扩大音量,2延长余音,3美化了音色,4缩小了体积,5杜绝了琴体变形,这种电扬琴于七十年代末研制成功后,已由专业团体使用。电扬琴获“日内瓦国际发明博览会”金奖。(见张天铎电扬琴演奏图18)

9 彭作林、崔宗来先生研制的电子止音扬琴

这是由秦皇岛无线电仪器厂的彭作林、崔宗来合作,于八十年代初期在变音扬琴音列基础上研制成的。除在每条弦下装了电磁头外,其主要特点为电子自动制音。主要解决扬琴的余音混响问题,因电扬琴延长了余音,在演奏慢板乐段时是必要的,也是普通扬琴所不及的,但演奏快速乐段时,其余音混响,就显得更加严重,而这种电子自动止音就是演奏时每当击奏第二音的同时,就自动起到第一音的止音作用,所以演奏快速乐句时,能保持旋律线的清晰度。电子自动止音这一专题科研成果,在八一年的鉴定会上,受到与会者的肯定,正准备小批量生产,拟在专业扬琴工作者的试奏过程中,继续总结改进。电扬琴作为扬琴的一个新品种,也为扬琴的家族增加了新成员,为某些特定的演奏需要提供了新的表现工具。

10 谷成忠先生研制的多功能电声扬琴

谷成忠发明和演奏的多功能电声扬琴,不但能演奏出钢琴、小提琴、古筝、二胡、夏威夷电吉他、大鼓小鼓大锣小锣等多种乐器的声音,还能模拟鸟、鸡、鸭、狗、电报、汽车、警报。(见多功能电声扬琴图19)人说话声等特殊音响效果。曲目丰富,效果独特。多次出国演出,被国外音乐界誉为“神妙的乐器,天才的创造”。参加过中央电视台《东方时空》《曲苑杂坛》《欢乐中国行》《开心辞典》《我要上春晚》等许多栏目的表演。受到广大观众好评。2001年1月在北京政协礼堂为江泽民、胡锦涛等国家领导人演出后受到江主席的单独接见和称赞:“第一次看到这样多种、混合的、人性化的扬琴!祝贺!祝贺!…”。

多功能扬琴从1980年问世以来,经过30多年的演出实践研制和发展,除原有的GU5115型大多功能电扬琴外(大型402琴大小),特别是近年最新研制的GU775型、GU785型、GU790型等多种小型号便携式电扬琴更有重量轻、体积小、携带方便等优点。长宽高在500、330、60左右。琴体总重量在15斤左右、琴和多功能琴箱加一起共25斤左右。大大方便了演奏者特别取消了小孩和女生出行演出扬琴体积大而笨重的负担。音域宽(四个半八度)转调方便、音量可调、等优点(均已申报专利)。其中GU790型是不含多功能的普通型“便携式电扬琴”更有简便、实用、易学、轻便的特点。有扬琴基础的有几分钟即可了解掌握并能演奏这种便携式电扬琴(它的规律是:各调均是右侧为123、左侧是4567由低到高四个八度均一样8度16度24度32度,均在一个平行线上)。音域比现在普通的402等大扬琴还宽(bE—be4五个八度)、快速任意转调并且用这个小琴可以演奏所有大扬琴的独奏和伴奏曲子,受到广大扬琴爱好者的特别欢迎!。而GU775型785型是多功能便携式电扬琴下部分另加5根滑音弦,及多个打击乐鼓声琴弦。运用不同的演奏手法可以演奏多种滑音颤音、多种弦乐、打击乐效果及模拟音响效果学人说话、上下结合互相伴奏交替结合创新了许多新技巧和新的演奏手法。具有以下七大系列功能:扬琴系列、钢琴系列、弦乐系列、电吉他系列、打击乐系列、电子音乐、音响效果系列。给乐曲增添了新的色彩大大丰富了乐器的表现力、给演奏者和听者带来更大的愉悦满足感和新奇感。多功能电声扬琴1986年获“全国发明展览会”金奖。1987年4月随中国发明家代表团参加“日内瓦国际发明博览会”获金奖。

除上述几种主要扬琴乐改制品外,上世纪70年代初以来还有全国各地的“转盘转调扬琴”(郑州市乐器乐、河南省文工团 )、许世民的“十二平均律扬琴”、辽宁省歌舞团的“十二平均律扬琴”、蒋颂政的“大型改革扬琴(七排码)”、筝扬琴 (长春市乐器厂 )、“转调扬琴”(陈维盛)“2MV-2型扬琴”(王永愚)“双弧面扬琴(洪建国、王汉民)”“A-1型加筝扬琴”“合音扬琴”(贵州毕节黔剧团张正周)、“和声变音扬琴”(四川资阳李庆元、周蒲田 )、“半音扬琴”(武汉歌剧院刘维康 )、“双结构转调扬琴”(青岛乐器厂 )、“浪琴” (贵州张正周 )、“多码平均律扬琴”(上海铁路局沈善安 )、“G型快速升降音扬琴”(西安儿童艺术剧院郭军利 )、“半音大扬琴”(西北师范大学郑培东)、“601”(沈阳音乐学院刘寒力)等等。

二 扬琴科研

在扬琴科研方面,各地已介绍出来的成果有:

1 双音琴竹

扬琴双音竹研制过程 多年来,我们在扬琴教学、演奏和伴奏实践中感到传统扬琴所用琴竹有不足之处,即只有两支琴竹,每支琴竹只有一个竹头,演奏时双手只能奏出两个音,最多是在特殊部位即琴弦的交叉处奏出三个或四个音,且仅用竹头的前端和后端击弦,音色很差,又只限于几个音位。从力度变化来看,需要强烈效果时力度上不去。此外,和声的运用也较单调.厚度不够,缺乏立体感。对此,笔者同沈阳军区前进歌舞团谷成忠同志于1973年初开始研究试制增大音量并能演奏比较完整和弦的琴竹。由于这种琴竹能同时奏出两个音,故称“扬琴双音竹,,。 创制伊始,我们受到两种情况启发:一是见到木琴演奏和弦时用四个锤.一手拿两个同时击琴,奏出四个音,又听说有人在演奏扬琴时双手各握两支单竹头的琴竹,根据演奏的需要,用拇指把两支琴竹中的一支向前推到所需音位的距离,求得和声效果.于是我们把两支琴竹合在一起,其中一支在竹柄中间抠一个窄长的槽,‘使后安上的琴竹能上下移动,两个竹头的距离可以适应琴弦上、下同音程弦距的需要.左手竹柄的槽长为四度音程距离,右手竹柄的槽长为三度音程距离,两支琴竹以交叉过码使用。这是沈阳音乐学院张学生与周谷成共同于1973年的研究成果,用这种双音键琴竹,可同时奏出三个音和四个音的和弦,增加和补充了扬琴演奏和声的表现力与扬琴新技巧。2009年沈阳出版社出版了由于海英、吴军编著的《扬琴双音琴竹训练曲集》此专著添补了扬琴双音琴竹教材的空白。(见扬琴双音琴竹图20)

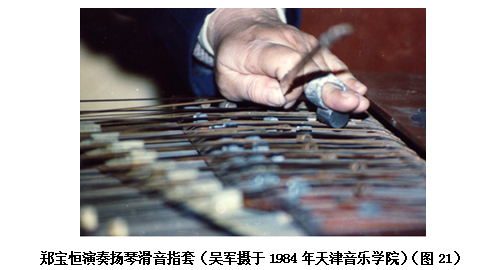

2 扬琴滑音指套

(见郑宝恒先生演奏滑音指套示意图21)这是由天津音乐学院郑宝恒于1962年开始研制,1979撰文题为《扬琴滑音指套》发表于《乐器科技》第4期,用以在扬琴上演奏各种滑、抹、揉的效果,增加了扬琴演奏歌唱性旋律时的婉转和圆滑性。并能增加乐曲的民族韵味。郑先生为此技法定名为“滑抹音新技法”(见扬琴滑音指套图22)“扬琴滑音指套”是在电吉它滑音原理的启示

下完成的。它由指环和金属小短棒两部分组成。用时带在左手中指第二关节上,金属小短棒处于中指内侧或背侧均可。当右手击弦后(或击弦的同时),左手将滑音指套紧贴在弦根部(山口左面)做滑、抹、颤的动作。此法由于不是采用改变琴弦张力(即压音),而是改变琴弦的振动段长度(滑、抹、颤)的方法来获得压音效果,因此①演奏时不会使同一弦组音变花;②任何弦上都可使用;③滑动范围大,可滑到各音的高八度。

滑音指套用不锈钢或铜材制作,指环与金属小短棒是焊接在一起的。指环厚1毫米,宽20毫米。指环顶端留一开口,以适应不同粗细的手指;其下方与小短棒互为45°角焊接。小短棒上方为平面,短棒一端直径为14毫米,另一端为13毫米,长为18毫米。小短棒须经抛光或电镀,保证滑音灵活。指套不得轻于50克,否则滑音效果不明显。为了更好的向全国扬琴界推广“滑抹音新技法”,1985人民音乐出版社出版了由郑宝恒先生亲自编著的《扬琴新技法及曲选》一书。

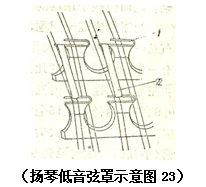

3扬琴低音弦罩

这是由郑宝恒于七十年代搞的扬琴科研项目,主要针对解决扬琴演奏低音时的所谓“铁丝味儿”噪音问题。在演奏低音时,因缠线较粗,琴竹头与弦的撞击面加大,琴竹头所包皮料太薄,造成的撞击噪音较突出,而形成刺耳难听的铁丝味儿噪音,给低音琴弦装上这种“低音弦罩”后,所演奏低音音质柔、韧、圆、厚,收到了强而不噪的效果。(见扬琴低音弦罩示意图23)

4扬琴毡头琴竹

为了解决扬琴演奏中的音色问题,吴军先生对琴竹竹头进行了如下改制:把一般常用琴竹的头部削平,粘上一个用钢琴弦槌毡制成的琴竹头。其形状和尺寸按常用琴竹竹头加工,只是把厚度加到0.2厘米;为了牢固,粘合后再用丝线将粘合处两端捆扎一下(见毡头琴竹图24)。这种改良琴竹,取名为“毡头琴竹 ”。用毡头琴竹演奏,能消除以往扬琴演奏中存在的所谓“铁丝味儿”,突出了扬琴本身具有的细腻秀雅、明快活泼、韵味隽永的特点;低音区浑厚柔美、强而不噪,高音区明亮而又不感到硬板,中音区则更为圆润柔和。毡头琴竹适用于各种改良扬琴的演奏,各种形式的伴奏、小合奏,以及近来发展起来的扬琴室内乐。它还特别适用于“低音扬琴”(音域C—d3)和吕律式大扬琴。只是用于吕律式大扬琴的演奏时,毡头的厚度宜加大到0.3厘米。

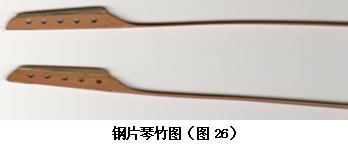

5 铜丝镶嵌琴竹与钢片琴竹

铜丝镶嵌琴竹与钢片琴竹分别由李玲玲、吴军于1987、1988年研制。这两种琴竹均以明亮、清脆、坚硬的音色使然。与反竹音色相比,要更加明亮、清脆。如:复调音乐的演奏,左竹使用反竹、铜丝镶嵌琴竹或钢片琴竹,右竹使用正竹或毡头琴竹,这样演奏出来音乐,音色上反差相对较大,会产生良好的艺术效果。另外,扬琴室内乐团在演出时,高音扬琴声部也可使用铜丝镶嵌琴竹或钢片琴竹以达到满意的音质反差。(见铜丝镶嵌琴竹、钢片琴竹图25、26)

6 多功能扬琴练功槌

桂习礼多功能扬琴练功槌1988发表在《乐器》上,是一种新型的扬琴练功工具(见多功能扬琴练功槌图27)。它亦可供其他敲击乐器作练功之用。其具体用途如下: 1.对于初学和具备一定程度的练习者,可用以掌握、巩固正确的演奏方法,加快练习进度,提高演奏素质;用以掌握、巩固持竹手形,培养手臂自然下垂(重量下沉)的习惯,掌握与完善演奏基本动作,领会弹奏要诀,加强腕指的主动性,进行节奏、定点、击准等练习;用以训练、提高手臂各有关部位肌腱的灵敏度和关节的灵活度,加强动作的协调性,以增加演奏的力度、速度及变化能力,促使技巧熟练与完善,巩固基本功。

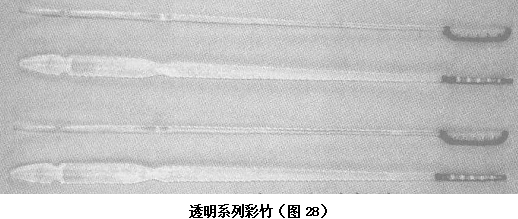

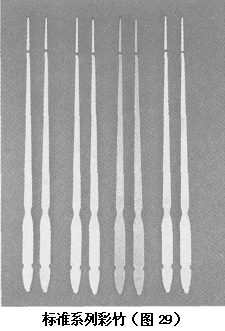

7 “彩竹”扬琴新型弹奏工具

“彩竹”是在2004年由中国音乐学院教授李玲玲和她的学生王静协同台湾业内人士合作开发的扬琴新型击弦工具(见图28、29)。它由高科技塑料合成材料制作而成,外型和使用方法与一般琴竹相同。重要的是它既有琴竹的弹性特质,又有亮丽的色彩,彩竹之称由此而来。目前开发的“彩竹”分为“透明系列”和“标准系列”各有10种不同颜色。优点是柔韧性好,不易折断,较竹制“琴竹”略重一些,有练功锤和琴竹合二为一之功效。不足之处是“彩竹”的弹性不如竹制“琴竹”优越,弹奏时有震动感,有待进一步完善。

8 琴竹放置架

为了提高扬琴的演奏技巧及音乐表现力,多年来,扬琴音乐工作者不但在扬琴主体、音列、音色等方面做了大量的探研与革新,而且近几年对扬琴的演奏工具也进行了改良。郑宝恒教授研制了“滑抹音指套”,张学生、谷成忠研制了“双音琴竹”,雷达在原浪琴琴竹基础上研制了无噪音“浪竹琴竹”,李玲玲研制了“铜丝镶嵌琴竹”,吴军研制了“毡头琴竹”“钢片琴竹”等。这些演奏工具的研制与问世,克服了过去扬琴演奏中存在的“和声单调”及音质不理想、发音厚度不够等缺点,从而丰富了演奏技巧,极大地提高了扬琴音乐演奏的表现力和艺术感染力。琴竹放置架给这些多样的演奏工具带来了较完美的归宿(见琴竹放置架示意图30)。

但是,以上各种琴竹及滑抹音指套在演奏的交替使用过程中,如何放置已成为一个现实问题。现在,扬琴演奏者在舞台上表演时,一般是在身旁放把椅凳,专门搁置演奏工具。这样一来,不但使得舞台造型艺术效果受到影响,观众视感杂乱,而且有时会由于演奏者不当心,在替换工具过程中容易将琴竹或指套脱落在地,使演奏不能正常进行。为了解决这一实际问题,吴军研制了一种吸盘式演奏工具放置架。

放置架系借助像皮或塑料吸盘牢固地吸附在扬琴的左琴盖或右琴盖上。放置架的两个单件的距离,可视琴竹的长短随意调整,演奏完可放气拆掉装在琴盒内,使用起来非常方便灵活。放置架为演奏较复杂的琴曲提供了有效的帮助。

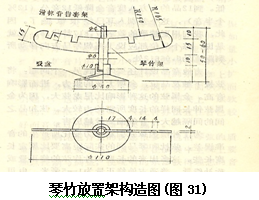

活动放置架的制作也较为简便,完全可动手自做。如图所示:(见琴竹放置架构造图31)它由滑抹音指套架、琴竹架、吸盘三部分组成。滑抹音指套架系用圆钢车制而成(直径6毫米),从其顶端用双锯条锯15毫米的深口,把用2毫米厚钢板做成的琴竹架嵌放进去,再将一截直径4毫米的圆钢堵焊在上面(电焊、锡焊均可)。以上两件组合后,可电镀或刷漆以达到美化和防锈作用。吸盘与以上组件的结合,可用万用胶完成。图中所示尺寸仅供参考,演奏者不必拘泥,可视自己的具体条件进行活动,以自己适用、满意为准。

9“851”低音银色琴弦

“851”银色扬琴弦由中央音乐学院桂习礼教授与北京提琴厂苏珍素合作,自1984年7月开始研制的一种新式扬琴缠弦,至1985年1月定型投产并定名为“851”银色扬琴弦(根据定型投产日期定名),现己在全国广泛使用,银色扬琴弦现巳替代了传统的扬琴低音“单丝铜弦”。“851”银色扬琴弦具有以下特点:1反映在与左码条高音部钢弦的对比,保持了音色与音质的统一。使演奏的乐曲音色更为融洽、完美。2使用“851”银色扬琴弦,它的音色与音质保持了刚柔相济。尤其在用力击弦时,能尽量减少燥音感。3“851”银色扬琴弦坚固耐用。尤其在受到温度影响下,不易生锈变质。不受张力影响。4过去中音码条高音部,是以钢弦代替,尤其规格不统一。造成音响不统一。现在均用规格统一的银弦,保持了音感的一致性。5使用银弦后,在低音码上可以增强音色的明亮度,保持了音质的优美。6过去同一种(同一号)琴弦用在2一3个音上,现在每个音用一种(一个号码)的琴弦,这样相对的规范合理了。增强了科学性。(见“851”低音银色琴弦图32)

10 1978年张天铎对“401”扬琴琴弦的张力进行测试

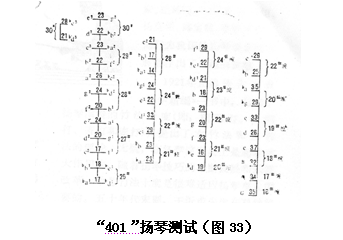

70年代末,扬琴工作者对早期的“401”扬琴琴弦的总张力其说不一:有的说2000公斤;有的说1000公斤。其实这都是一种估计。为了得出确切的数据,张天铎先生于1978年3月进行了实际测试。采用的方法是:在琴的左右山口及每组码子上各安装一个小轴承,把弦的一端挂在左边的弦钩上,再使弦通过左山口的轴承(其作用是减少摩擦力),在弦的另一端施加砝码,使音达到应定的高度(用频闪仪校正)。这时的砝码重量,即可看做琴弦的张力。

在测试当中,同音弦组成所取琴弦的粗细、长短是一样的。经反复测试。全部琴弦的总张力约为2923公斤,同音琴弦组的每组弦的张力见上图表。(见“401”扬琴测试图33)

三 扬琴乐改科研促进了扬琴音乐创作

上面所介绍的扬琴乐改科研的一些主要成果,是建国几十年以来,全国各地扬琴工作者与乐器厂工人师傅们,以扬长补短的精神对待扬琴这一乐器,付出辛勤劳动所获得。这些可喜的成果,经过长期的演奏实践,已证实有的改革是成功的或部分成功的,有的为下一步的改革总结出了宝贵的经验和教训。

扬琴乐改科研其最终目的是为了提高乐器的表现能力,以表现今天繁花似锦、丰富多彩的人民生活,体现前所未有的时代气魄,为扬琴音乐创作提供了广阔的发展空间,使创作、演奏技术的发展和乐改科研三个环节能够相辅相成。近年来在众多改革扬琴中,全国各音乐院校及艺术团体已基本统一使用402型扬琴。同时促进了不少大型扬琴新作品的问世和扬琴演奏新形式组合的出现。扬琴音乐创作向多元化、个性化发展,作为发展音乐文化最关键的音乐创作,扬琴的创作走过了艰辛曲折的历程,在一段时间内,政治标签模式化、创作技艺平庸化,创作意识凝固化也波及我们的作品。改革开放数十年以来,中国音乐文化建设迈出了新的步伐,呈现出创作园地的春天,专业作曲家与演奏家陆续创作出一批新的音乐思维与作曲技法的扬琴作品。有表现民族精神和时代气息的;有包含哲理内涵和审美情趣的;有描绘江山多娇和风俗人情的;创作题材、表现形式、技巧风格向广阔、多元、个性转化。近年扬琴创作实践的成果是可喜看好的,精品不少、也有不少传世之作。但转机变革、开拓、创新毕竟已经呈现眼前。只要我们立足民族之本,生活之源,追求时代之新,个性之异,使艺术作品达到民族化、现代化、个性化、就能真正走向世界。

以上这些事例都说明,扬琴的乐改科研,促进了扬琴乐曲的创作,促成了扬琴艺术繁荣的新局面。扬琴今天有条件进行大型套曲和新形式的演奏,没有这些乐改科研的成果,光靠最初传统的小扬琴是不可想象的。

上述有关扬琴的乐改科研和成果,可以说是硕果累累,形势喜人,但我们从多年有关扬琴的乐改科研、创作和演奏教学实践中,感到也有许多问题需要在今后的乐改科研中继续努力加以解决。

新世纪光明前景,鼓舞着扬琴的乐改科研,而扬琴的乐改科研,也必须在已经取得丰硕成果的基础上,跟上科技兴国的步伐。在迈进新世纪的今天,扬琴界正进一步向乐改工作科研的纵身探索,向其广度扩展,扬琴的乐改科研工作真可谓方兴未艾,春意正浓,相信扬琴工作者们,在第二届中国扬琴学会黄河会长的带领下,将会不断总结经验,继续提高,积极改进,齐心合力,为我国新型的民族交响乐队,提供一台有丰富的表现力,更有中国的民族特色,还有一定科学性的声部乐器——扬琴。

[参考文献]

1扬琴艺术的世纪回眸与展望(项祖华)

2扬琴滑音指套(郑宝恒)

3扬琴双音键(张学生 周谷成)

4电扬琴简介(张天铎)

5适用于四码扬琴的十二平均律音位排列(洪圣茂)

6扬琴低音弦罩(郑宝恒)

7多用扬琴(谷成忠)

8“401”扬琴琴弦的张力(张天铎)

9“501”型扬琴(桂习礼)

10春意正浓的扬琴乐改科研(郑宝恒)

11多功能扬琴练功槌(桂习礼)

12扬琴毡头琴竹(吴军)

13琴竹放置架(吴军 范耀国)

14“彩竹”--扬琴新型弹奏工具的研发与介绍(李玲玲)