扬琴独奏曲《天山诗画》是一首新疆风格的乐曲。既描绘了天山的绮丽风光,水天一色的美景,又有对天山风土人情的关注,突出了人与自然和谐统一的深层主题。全曲分五个部分:(l)引子,纵目远眺,风光绮丽。(2)主题慢板部分,清淡优雅,深情赞美。(3)华彩插部,激情豪放,格调新颖。(4)快板部分,欢快热烈,情绪高涨。(5)再现部分,宁静致远,天人合一。

(一)引子部分:是对天山风光总体呈现,这样一种对自然进行“写意”的手法反映到演奏状态上,从动作到发音都要体现“自然”二字。

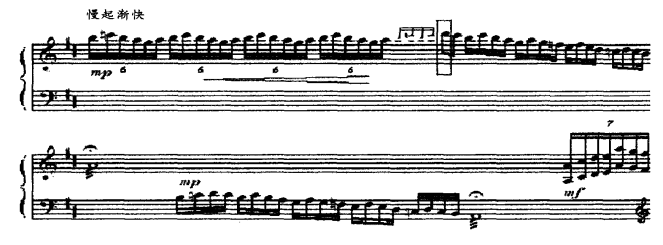

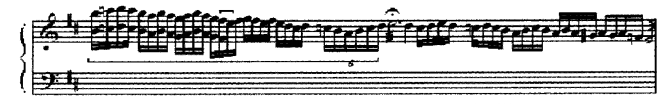

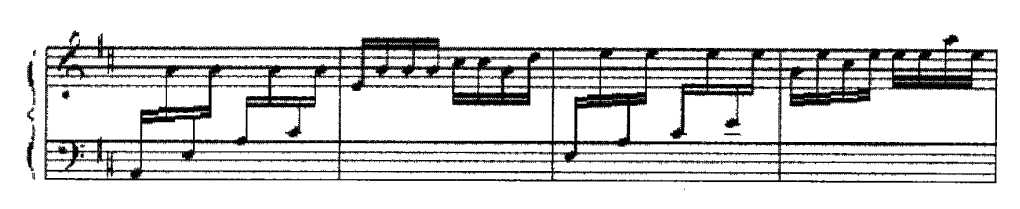

例l是引子的第一分句。这一句作为全曲的“第一印象”应努力做到给人一种自然、清新、辽阔的听觉感受。八度齐竹的六连音力度不要超过“nlf”的限定,因为这里的着重点是极具穿透力的音质,要获得这样的音质效果,需要松弛的手臂和机敏的手腕配合完成的击弦动作。在速度上,这组六连音应使用慢起和适度的渐快,它和其后的长音之间镶嵌一个气息连贯的延长(注:不是换气),至于如何把握渐快和延长,速度的合理控制是一种修养,在这里就是要合“自然”之理。轮音的进入应该使用淡入的演奏控制(即从‘pP’的力度开始做适度的渐强),淡人过程中自然地引人第二个六连音。第二个六连音是第一个六连音的低八度模仿,就像前一个六连音的“影子”,只要右手在力度、速度的变化上模仿第一个六连音的演奏方法,就能得到“如影随行”的效果。

引子第二乐句(例2)以音阶走句为主要材料,匀加速运动是演奏时需要着力掌握的。所谓匀加速运动就是演奏时动作,发音点的速度均匀渐快。概念通常是易于理解的,但是要真正实现它,往往不是轻而易举的,需要用耳去辨别,用心去体会。这一句始于慢的速度,弱的力度,二者匀速增长,到达谱例中方框标出的音时,速度突然重回到慢起的状态,一轮下行音阶的匀加速运动开始。第二行的下行音阶与例一中第二个六连音有异曲同工之妙。

这是引子段落的最后一个分句(例3)。梯形框中的琶音被习惯性的演奏成发音点极其密集的生硬的块状琶音,这样的演奏从听觉上已经脱离了“自然”的状态,强加了人为的因素,给人以突兀的感觉。这里的琶音需要用稍快的单音的动作来演奏,即将每组琶音中的每个音独立、松弛地奏出。(二)主题慢板部分:分为两个乐段,第一段以轮音技法为主,第二段以左右手不等数交替单音技术为主。

(二)主题慢板部分:分为两个乐段,第一段以轮音技法为主,第二段以左右手不等数交替单音技术为主。

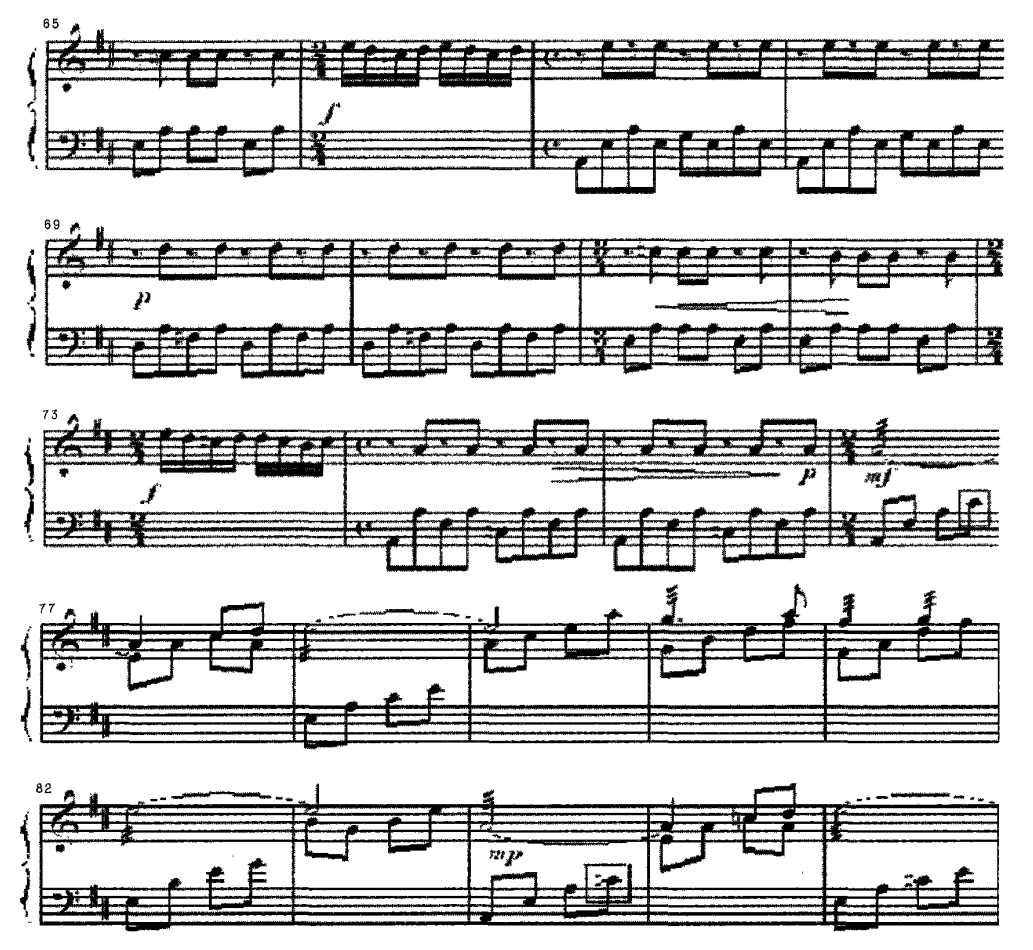

例4是主题慢板第一乐段的前两个乐句,主要由单声部构成,每句的头一个音我们使用淡入的力度控制,旋律音上行伴随力度的释放,下行回收(如谱中的力度记号),在进行轮音演奏时极力加大轮音发音点的密集程度(不论强弱,保持动作的相对放松),这样做到的旋律是富有线性感,虚实错落有致的。方框内的右手声部不必演奏得太弱,弹出沉稳的音质最为重要。

例5是第一乐段的后半部分,音乐渗人了人的情感(对美景的感怀),采用了二声部对位写法,针对复调音乐的特点(每个声部的旋律都具有独立意义),在轮音技术上有了更高的要求。谱例中从第一小节第三拍开始,前面单旋律轮音变成了双声部轮音(原来用来完成单声部轮音的双手转而去应付各自独立的二声部轮音),要求双手轮音独立性的技术更强。有两点很重要:1.加大轮音的密度和强弱对比度、2.加强复调音乐的色彩性和对比性,抓住这两点,我们在谱中线段标出的部分在力度上加以强调,突出各声部的动势。这样做能使两个声部在运行中呈现出同样清晰的线条和走向,否则,两个声部将失去各自的线性感,音响必定是松散和混浊的。关于这个部分的力度布局问题:这个部分可以分为两个力度层次,前三小节的力度控制在“mp”的层面上,总体不做力度的增长。第四、五小节做大幅度的力度增长(直到第二行第一小节的支手轮音完成),成为全曲的第一个高点,然后经过弱奏的单声部小连接进人第二乐段。值得一提的是这个小连接对第二乐段具有很强的预示作用,特别是最后一小节以明亮的大调色彩预示着心绪飞扬的第二乐段的到来。演奏时,右手声部上行的六连音做渐强和渐快,到达最高点音(下行六连音的头一个音)力度和速度迅速回落,加上右手单手轮音力度的配合,形成心潮一波未平一波又起的效果。

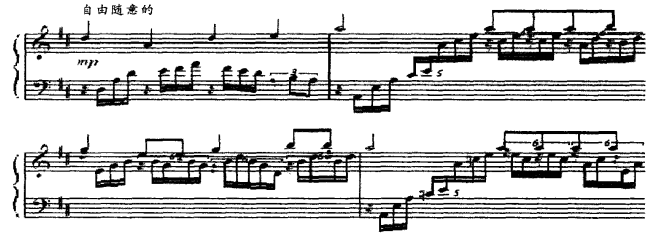

例6所示为第二乐段的第一乐句。符干朝上的音符(旋律声部)由左手负责,符干朝下的音符(分解和声声部)由右手负责。演奏者在初学这一段的时候容易被这看似复杂的节奏弄糊涂,我们经过仔细分析不难发现:左手负责的旋律声部均在右手和声声部的休止处发音,那么,同样的音响效果改变一下记谱方式(如例7—第一小节内容),这样,演奏方法是一目了然的。刚开始的练习不可急于求成,应该用较慢、规整(而不是自由)的速度进行,在力度和速度上平均对待每个音符,打好基础。基础打好之后,就该考虑如何让前面练习曲式的音乐自由地表现出来。虽说“自由”、“随意”的演奏具有很强的主观性,但是结构音乐作品一定是有章法的。左手要保持旋律的连贯性和歌唱性,右手要保持和声的附着性和流动性。整个第二乐段分为三个乐句。第一句分两个乐节(如例6:每两小节为一个乐节),第二句为不分节乐句(不再列出谱例)。第一句以乐节为单位,第二句以乐句为单位,

他们在旋律形态上均存在动与静的对比,基于这一点,我们可以对这两句的速度变化做一定的规划:在各单位的框架下,完成“慢起—渐快—渐慢”的过程。

第三句的情况比较复杂(例8),它也是一个不分乐节的长乐句,好在它由四个类似的动机连缀而成(如谱例中线段的标示),上述的速度的安排在前三个动机中均完全适用,由于最后一小结与后面激情豪放的华彩部分联系紧密,所以这一小节的速度变化应伴随大幅度的力度增长,富有逻辑地“托”出华彩部分。

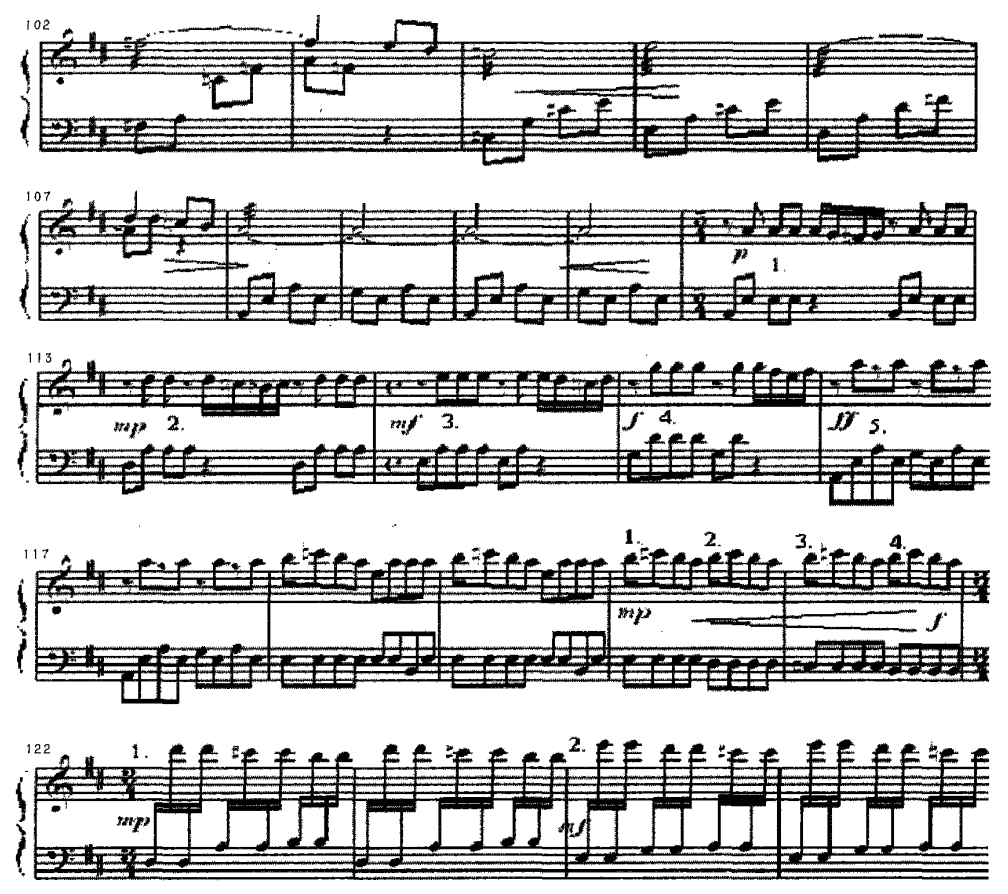

(三)华彩部分:是集中力量宣泄情感的部位,最重要的技术是连续快速的和声音程的演奏。例9为华彩部分的第一乐句,它的前半部分是连续的和声音程,三个音为一组,在f的力度统治下做慢起渐快。它的后半部分的分解和弦上行有两种演奏方法。第一种是左右手交替演奏,第二种是“双跳奏法”(每一个和弦音及其同音反复分别由一只手双击完成,即每两个相同音符换一次手)。不论是交替奏法还是双跳奏法,在慢起渐快的同时伴随力度增长。通过训练,这两种奏法都可以达到音符的均匀和清晰。在力度变化的幅度上,交替奏法比双跳奏法更具表现力。华彩部分属于自由节奏,对演奏速度没有硬性规定,在短短的一串音符范围内,速度和力度的对比越强,情感的释放越充分。技术的解放是情感解放的前提条件,需要演奏者平时加强在快速演奏时双手自然放松的机能训练。

例10为华彩后半部分,长线段标出的音符为慢起渐快的处理。其中有一个容易被忽视的问题,那就是在八度齐竹接单音技术的部位(谱例中短线段标出的音符),应避免因声部的突然减少而产生的断裂感,尽可能地做到顺畅的连接。

(四)快板部分:音乐将视角由景转向人,描写欢快热烈的民俗场景。

文章采用了乐曲的整个快板部分(谱例^一中每行开头的小节数用来方便大家査找),目的是让 演奏者对快板部分从整体到局部有个较为立体的把握,从理性的角度指导自己的演奏,实现在鲜明的 逻辑意识控制下演奏出鲜明多变的音响效果。

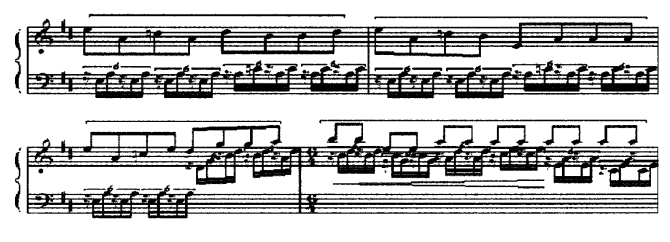

四个小节具有新疆舞蹈特点的节奏首先登场,这四个小节(49~52)包含了两种节奏律动:“3/ 4"拍和“4/4” 拍。虽说整个快板部分另外还有“2/4” 拍和“5/4” 拍两种节拍律动,但,“3/4”和“4/4”拍是贯穿整个部分的最核心的律动。对比第49小节与第51小节的左手声部(谱例中方框1、2标出的部分),前者是挺拔的特性鼓点音型,后者为具有流动性的分解和弦音型,他们在其后的音乐中交替出现。面对两种在性格上对比鲜明的音型,应该在演奏上加以不同的处理:对挺拔的鼓点音型,用较强的力度演奏对流动性的分解和弦音型用较弱的力度演奏。这种强弱互动,声部交互变换,61一62、67一68小节就是明显的例子。综合多方面因素,我们得到了49一75小节的力度标记。

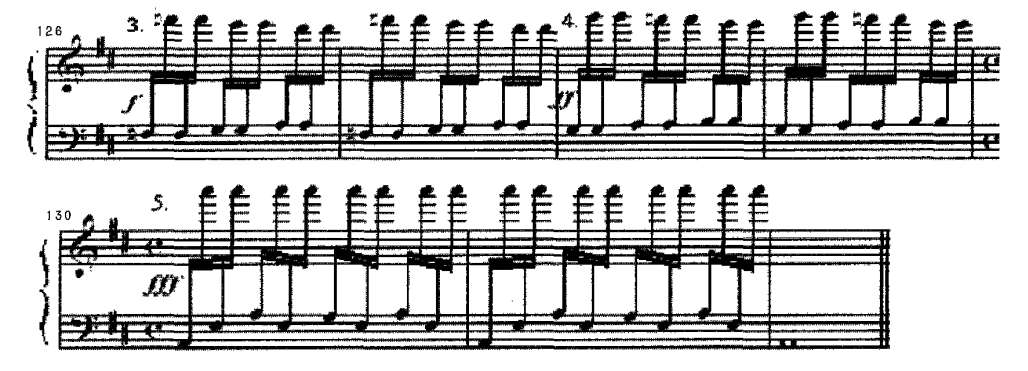

从第76小节开始,音乐的织体改头换面,进入一个“紧打慢唱”的乐段一一密集的伴奏音型衬托一段相对宽松的旋律。这个乐段(76一111)由于速度的原因,左手的支手轮音不同于一般意义上的支手轮音,它的实际演奏法如例十二所示:两手快速交替演奏形成左手支手轮音的效果。乐段分三个乐句。第一乐句旋律(76一83)以明亮的大调色彩出现,伴随右手大三分解和弦的衬托。第二乐句旋律(84一91)包括右手声部,所有的#C音换成了C,从明亮的大调色彩转人暗淡的小调色彩。第三乐句旋律(92一111)又回到明亮的大调色彩中,不同的是,它出现在高于第一乐句纯四度的调性上。以上的分析结果对演奏颇有指导意义:对于明亮的第一乐句,用“mf”的力度使之更为明亮;对于柔美的第二乐句,用“m扩的力度使之更为淡雅;对于既明亮又升高了调性的第三乐句,使用比第一乐句更高一层的“f’的力度来提升它的色彩亮度。应该提醒演奏者,这里的力度变换不应是生硬和突然的,配合旋律的走向,为力度变换合理的制造“缓冲区”。快板剩下的部分是这个部分乃至全曲的高潮所在。这个高潮的到来经过了一个曲折的过程,也正是这个过程需要一个精心的演奏设计。谱例中112一119小节是对高潮的第一次冲击,112一115小节为固定动机的缩减模进,模进的步频为一小节。我们对这几个小节进行力度分层(如谱中力度标记),使力度配合模进的步伐作阶梯式变化。音乐对到达这样的高度显然不够满意(116一119),做了片刻犹豫(120一121),又发起新一轮冲击(12一129),最终到达全曲的顶点(130一133)。第二轮冲击增加了速度的直线增长,释放双手的极限能量,这是第一次冲击不具有的。力度的阶梯式变化效果来源于对模进步频的理解,如同行走动作,力度变化也是一步一个台阶。练习这个部分时可在内心默念:,’l,2,3...…”(谱中均有对应的数字标记)。

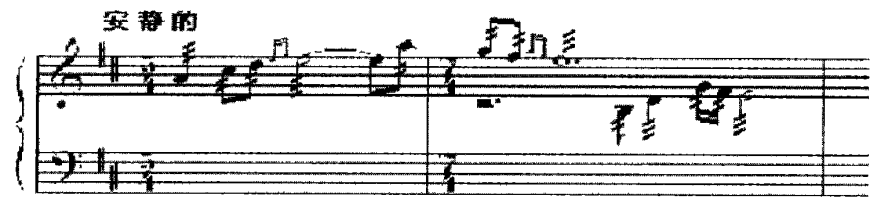

(五)再现段(例十三):音乐性格类似于‘漫板第一乐段,对该段材料进行了升华,音乐非常安静、舒缓,最后结束于宁静致远,天人合一的境界中。人和自然的高度融合是道家思想的最高境界,追求这样的思想也算是对人心灵的一种陶冶。