内容提要:本文是对中国扬琴体系中一个重要的地方风格——“新疆扬琴”艺术的一个初步研究。在文章概述部分介绍了新疆扬琴的源流和扬琴传入新疆后的大致发展状况及乐器形制。然后本文分别从新疆扬琴的音乐表现形式、演奏技法和技巧、作品创作等方面的发展情况进行初步的介绍,为新疆扬琴艺术在今后的发展中提供一些理论依据。

关键词:中国“新疆扬琴”源流、发展、技法、创作。

“中国新疆扬琴”(维吾尔族人称“锵”或“唱”)。

中国新疆地处古代丝绸之路的中枢,汇集了来自古代中国、古代印度、古代希腊、古代罗马,以及古代波斯——阿拉伯的文化精髓,是世界三大文明的汇合地。由于特殊的地理位置和深厚的文化背景,使新疆的音乐文化自古以来就在世界上占有了十分重要的地位。在这样一个大的文化艺术背景下,作为新疆音乐文化的一个子艺术——新疆扬琴艺术在发展上也就具有了很大的发展潜力。

新疆扬琴始于维吾尔十二木卡姆古典音乐。从16世纪开始,在音乐大师克迪尔罕·雅尔坎迪、阿曼尼莎罕(乃菲丝)等人的引导下,经过众多民间乐师的挖掘、收集和整理,终于形成现在的规模和样式。近年出版的《维吾尔古典音乐十二木卡姆扬琴曲45首》(吴军、孙荣),是根据著名维吾尔族音乐大师吐尔迪·阿洪在50年代的演唱演奏录音中选编而成的。新疆扬琴的地方风格也早已被视为我国扬琴艺术中一个重要的地方风格之一。1988年中央音乐学院首届硕士扬琴研究生黄河所著《从扬琴音乐创作来看扬琴艺术的发展》的毕业论文中,将新疆扬琴列为全国5种主要地方风格之一进入专题研究。新疆扬琴除十二木卡姆扬琴曲目外,还包括维吾尔族、哈萨克族、塔吉克族、乌兹别克族、柯尔克孜族及蒙古族等传统民间乐曲及创作曲目。其代表人物有:阿不都热西提·托乎提、阿不都热衣木·尼牙孜、阿不都热哈满·阿尤甫、伍甫尔·艾赫买提、加米拉·卡德尔、吴军等。代表作品有:《木夏维热克太孜间奏曲》、《塔什瓦依》、《拉克木卡姆第三达斯坦间奏曲》、《瀚海绿魂》、《葵巴斯》、《美丽的天山》、《天鹅》、《鹰笛恋》等。演奏技法上主要为:(1)八度的齐竹与分竹。(2)前三十二后十六分附点音符。(3)压揉(4)旋律中的衬竹与座音(5)旋律与音阶性加花。(6)级进式快速三十二分音符过渡。(7)二声部低音固定节奏型(8)音乐长音中的上下行半音级进演奏。另外,演奏中常用的7/8、3/8、5/8、3/4等音乐节奏,表现出新疆各民族热情豪放的性格及轻松明快、诙谐而又棱角的民族风情。

新疆新疆扬琴(锵),多年来与维吾尔族乐器:萨它尔、弹布尔、卡龙和打甫(手鼓)等组合,为流行于民间的“十二木卡姆”音乐演奏,或在一些城乡的麦西热甫中为歌、舞伴奏,也在城市的茶馆、饭馆中弹唱。

有关新疆扬琴源流的记载,著名学者周箐葆在其专著《丝绸之路的音乐文化》中这样说到:

“扬琴:这是中原汉族人的称谓,维吾尔人则称作“唱”(Chang)。关于其源流,王光祈《中国音乐史》中说:“洋琴,欧洲乐器,公元十七、十八世纪流入中国”。这种论点并不全面。丘鹤俦《粤调琴学新编》(1921年版)中说:“扬琴传说创始在扬州,所以名唤’扬琴’”。这纯属主观臆断,因为史籍中根本无此琴出自扬州的记载。至于吴世德《扬琴演奏入门》中说“它的声音很悠扬,所以叫做扬琴”,则不免望文生义了。但该书中说:“远在春秋战国时,有一种乐器名叫’筑’,其形如古琴,木制琴体,琴上张有弦线,用竹制之槌,打击成声。……”编者推想春秋战国时候的“筑”,很可能是扬琴的前身这一说法,倒值得研究。

“筑”,《说文解字》曰:“筑,以竹曲五弦之乐也”。《释名》曰:“筑以竹鼓之也,如筝项细”。《太平御览》卷576中云:“筑,《乐书》曰:筑者形如颂琴,施十三弦,项细肩圆,品声按柱,鼓法以左手扼之,右手以竹尽击之,随调应律。唐代编入雅乐也”。上述史料说明先秦时“筑”已出现并使用。这种乐器,在长沙马王堆三号汉墓中有出土,从曾侯乙墓的“筑”,可以追溯到春秋战国时期。乐器形制是一弦一音,曾侯乙墓出土的“五弦筑”,大概是先秦较早的“筑”。

无论是从文献还是出土文物来看,“筑”的形制都不是双弦或三弦成一组,与扬琴的弦数配制相差很远。虽然用竹片击奏,但因琴体共鸣箱很小,音量也无法与扬琴相比。尤为重要的是,先秦之后,“筑”已渐渐消亡,扬琴之历史与“筑”不会有直接联系。按公元1511年英国出版了一部音乐著作,书中介绍了一种叫“打西玛”(Dulcimer)的乐器,并附插图一幅。乐器形如长方形盒子,两端轴钉之间张了许多弦,中间有一条隔玛,琴边还有两个木槌。作者如钟《扬琴溯源》(《乐器科技》1980-4期)中认为公元1511年前欧洲就具有今日扬琴的规模。但这只能证明欧洲人在十六世纪使用扬琴,而不能说欧洲便是扬琴的发源地。

扬琴实际上是由“桑图尔”(Santur)演变的,而“桑图尔”则是上古西亚人的发明创造。在本书第一章中,已介绍了亚述人的“桑图尔”,那时有角形和弧形两种形式,最初只有八根弦,到希伯来人使用时则已发明为三弦一组的形式,并由木槌敲击而变化为用竹片击奏。这种乐器传入欧洲后,罗马尼亚叫“昌巴尔”(Chambal),匈牙利叫“秦巴芦”(Kimba.lon),俄国叫“铣钹尔”(Cymbal),英国叫“打西玛”(Dulcimer)等等,虽然名称不同,但乐器形制大同小异。此外,西亚地区的伊朗、伊拉克均称Santir,南亚地区的印度、巴基斯坦则称Santur,这些都是“桑图尔”的译音。其形态与欧洲并无太大区别是。

西亚人发明的“桑图尔”,可能最初由海路东渐,因此在广东一带较为流行。大概是因由西方传来,便称其为“洋琴”。这种乐器何时又被维吾尔人使用,尚需深入研究。维吾尔以及中亚地区的乌孜别克人为什么用“唱”(Chang)来称呼,也是令人费解的。

总之,扬琴源于西亚,是丝绸之路文化交融的结果。它不是先秦之际的“筑”。维吾尔人使用的扬琴从目前的资料看,是从中亚乌孜别克斯坦先进入的,新中国成立后,才受到中原改良扬琴的某种影响,但扬琴的品位排列及其演奏法都与中原地区汉族使用的扬琴有许多不同。”

新疆扬琴(锵)的形状、尺寸与弦法

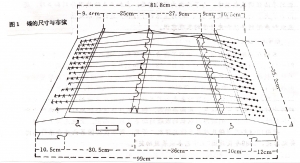

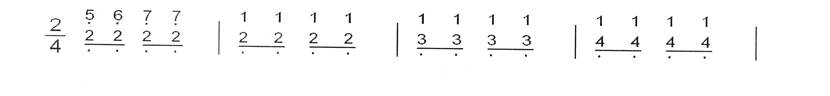

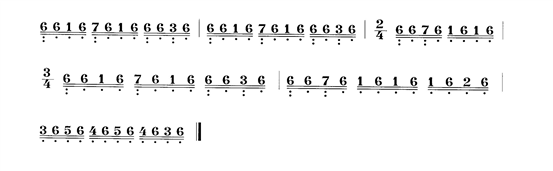

对新疆扬琴(锵)的形状、尺寸与弦法,著名学者万桐书先生所著《维吾尔族乐器》一书中还记载:“锵是一扇面形木箱,前窄后宽,右边是弦轴,左边是弦栓,音箱平面,有一对音孔。锵最早有8-10组弦,后增至13-18组弦,每组有弦3-4根,弦用钢丝或铜丝。一个流行在本世纪30年代前后的14组、弦音3排的锵,其尺寸与布弦法”(见图1)

此锵前腹板长81.8厘米。左弦轴板9.4厘米,前腹板左山口到中左弦码25厘米,中左弦码到右边低音弦码27。9厘米,低音弦到前腹板右山口9厘米,前腹板右弦轴板10.5厘米,后腹板长99厘米。后左弦轴板10.5厘米,后左山口到中左码30.5厘米,中左弦码到右低音弦码36厘米,低音弦码到后腹板山口10厘米,后腹板右弦轴板12厘米。锵宽为35.2厘米,除两边轴板,共鸣箱高为9厘米。

布弦法,低音常用1根铜丝粗弦,其它多数是4根弦或3根弦为一组同音。右侧码条是低音弦组,左侧码条是中音弦组与高音弦组。左右弦码上的琴弦通过各自对方弦码下的半圆孔到左右山口及挂弦钉和弦轴上。

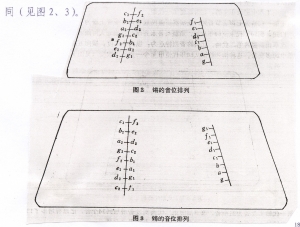

图1所示的锵有两组半音,定弦法是以七声音阶分三行排列:右侧为g-f1七音,中间右侧是g1-f2七音,左侧为d2-c3(中间包括一个#f2音)。这种音位排列为我国传统小扬琴的排列也基本相同(见图2、3)。

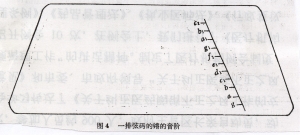

此外,笔者60年代末在新疆和田地区的民间音乐活动中,亲眼所见一种锵,其外形与一般锵相同,却只有一排弦码,音列也为七声音节,如图4所示:

图1、1所示的锵30年代流行于新疆喀什一带。并为新疆十二木卡姆音乐大师吐尔地阿洪所演奏。50年代吐尔地阿洪曾两次被新疆人民政府邀请到乌鲁木齐。参加《十二木卡姆》音乐的整理。在工作中,他以满腔的激情和忘我的劳动,将全部《十二木卡姆》回忆、整理并反复演唱,使录制任务得以完整圆满地完成,为保存维吾尔民族音乐珍贵遗产做出了重大贡献。《十二木卡姆》音乐首次由万桐书先生记谱,于1960年正式出版。上列锵的各图就是在这一工作中记录下来的。它为新疆第一代锵。

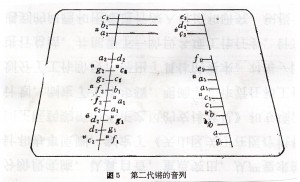

由于第一代锵为七声音节音列,在演奏新疆民族音调的变音上极为不便。据音乐家万桐书先生口述,到50年代末至60年代初,新疆乌鲁木齐维吾尔族老人阿西木(此人为土木建筑专业)改革出新疆的第二代锵,此锵的音列特点为:纵向小二度,横向五度,以适应新疆民族音乐中的多变音。这种排列的锵从60年代使用至今一直再无改变。(见图5)。

第一代锵实发音为21个音,改革后的第二代锵实发音增加到34个音,比原有增多了13个音位,音域扩大,半音齐全,为新疆音乐曲调的演奏提供了方便。

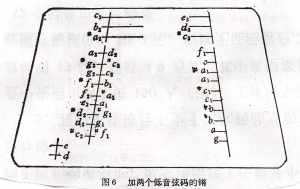

近些年一些专业文艺团体及艺术院校在演出和教学中,在第二代锵的基础上又增设了两个低音弦码(见图6)。

此锵为新疆艺术学院阿哈麦提演奏,定做于上海民族乐器厂。

新疆锵在改革后,琴体增大,保持两排弦码,弦距宽,因而发音尤为洪亮清脆。常用的演奏技巧为揉弦为拨弦,这两种基本技巧是借助于新疆民间乐器卡龙琴的演奏手法从而发展运用到锵的演奏上的。锵揉弦与我国传统扬琴技巧中的揉弦不完全相同。锵的揉弦技巧一般为压揉,而且为大压。比如:在g1音上压揉,使其压弦后演奏出的音高在g1-#g1之间。在演奏上弹弦与压弦为同步进行。音乐中的这种手法运用,最能体现浓郁的新疆民族风格及色彩。

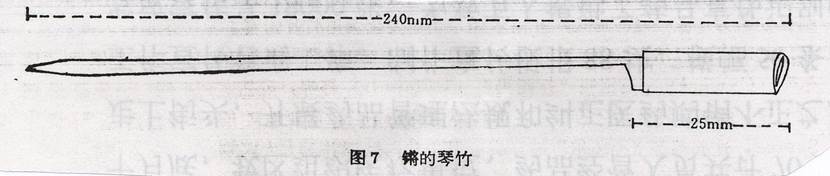

锵演奏的琴竹与常用扬琴琴竹也不相同。锵的琴竹长度一般为24厘米左右,竹头为2.5厘米,硬度大,而且竹头一般多用医用“听诊器”像皮管套用或贴毡条块。这种琴竹的特点是:短、硬,演奏起来刚键有力、热情奔放并较为灵活,正与新疆各民族特有的欢快、热情奔放的音乐特色相符。此种琴竹请见图7所示。

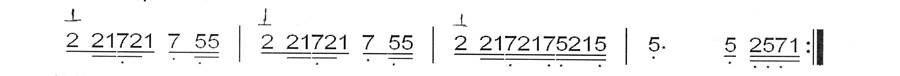

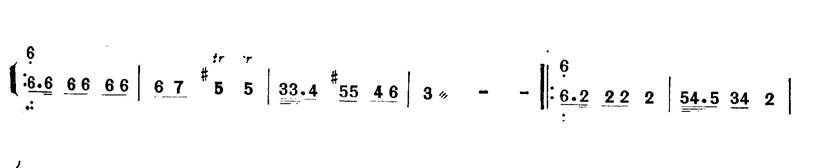

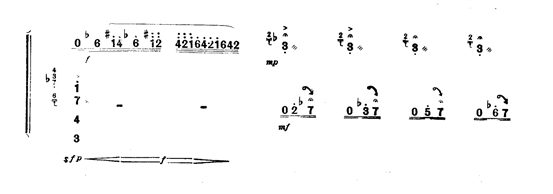

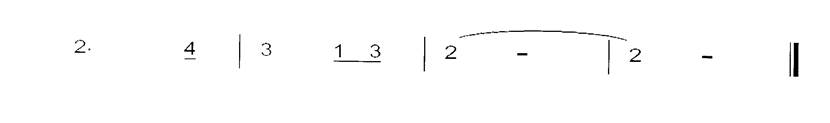

锵一直用于新疆民族音乐、舞蹈的伴奏中,在技法与技巧的演奏上都极为单调,发展也较为缓慢,基本停留在单旋律的演奏上,有时出现少量和弦演奏,故锵常于伴奏,而很少出现独奏形式,偶尔独奏时,也是以演奏民歌或《十二木卡姆》音乐中的曲调为主。如见谱例1:

(见谱例1) 《木夏维热克太孜间奏曲》片断 吴军编订

60年代后,一些改良扬琴进入新疆各地,被许多表演艺术团体长期使用,使扬琴事业在新疆得到了空前的发展。到了80年代,由于全国扬琴演奏水平的突飞猛进,促使新疆扬琴演奏水平不断地提高。在1982年新疆首届民族器乐观摩比赛和以后三届的“天山之声”音乐会中,涌现出许多优秀的扬琴演奏人才及“新疆场琴”音乐作品。扬琴的各种音乐演奏技法与技巧发展运用于新疆民族音乐中,也日益为新疆各族人民群众所喜爱。近几年来,新疆艺术院校的扬琴专业教学中,也在试用内地的一些改良扬琴,专业扬琴教师也有从内地音乐学院毕业返疆任教的。这样以来,新疆扬琴演奏艺术势必面临着通过改革向更高层次发展的新局面。

扬琴技巧在新疆民族音乐中的运用与发展

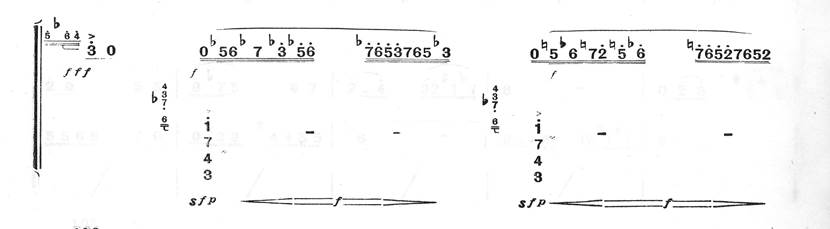

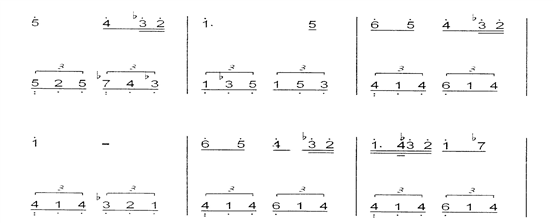

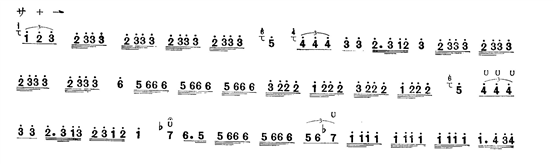

近年新疆的扬琴艺术家们在新疆扬琴的继承发展与演奏技巧的创新方面也作出了可喜的探索。由陈启云、吴军合创的扬琴二重奏大型作品《瀚海绿魂》(首演:孙荣、吴军)在省级及全国的赛事活动中一曲荣获四项奖。这部作品运用了现代作曲技法及创新演奏技巧,使“金黄的大漠撞击出希望,嫩绿的瀚海展现出未来。”作者着意探寻现代文化的绿涛与传统文化的瀚海之间突撞、交叉和可能的融合,期待着升华。在作曲上采用了十二音技法,运用上转为自由,以镶边、嵌入、附加及提借等手法强调新疆民族韵味;为了乐曲内容的表现需要,在和声上除使用序列和声外,还附加大量的三全音及大七(小二)为主体的平行和声进行,并借用了梅西安的集成和声排列法及先锋派的表现意识。在扬琴演奏上使用了作者近年研制的“钢片琴竹”、“毡头琴竹”、“琴竹放置架”,以及由作者在扬琴二重奏《翰海绿魂》中首创的“双手轮指”。双手轮指技法是由琵琶的轮指技法发展运用到扬琴的演奏上,演奏时演奏者用双手手指在琴弦上轮弹,表现新疆沙漠戈壁荒滩上飞沙走石的音响效果。如见谱例2:

(见谱例2“双手轮指”)

扬琴二重奏《瀚海绿魂》片断 启云 吴军作曲

(见谱例3“一码四音大压”)

扬琴二重奏《瀚海绿魂》片断 启云 吴军作曲

以上演奏工具的综合运用及新技法的首创,为此曲增添了特有的色彩和艺术效果。特别在乐曲描绘人类和大自然的搏斗时音乐形象具有立体感,乐曲高潮后,钢片琴竹快速轻轻地叮叮咚咚弹出分解和弦时,可以使人们联想到成长的嫩绿幼芽已破土而出,大地充满了希望。

在吴军改编创作的扬琴曲《美丽的天山》中,为了更好地表现出新疆维吾尔族音乐风格,对扬琴上的不同技巧结合运用,进行了一些探索。把颤竹与反竹结合运用,首次运用了“双反颤竹”技法,用双手反竹进行颤竹技巧的演奏。如见谱例4:

(见谱例4“双反颤竹”)

《美丽的天山》片断 吴军改编

由此可模拟出热瓦甫的演奏效果。热瓦甫是维吾尔族主要弹拨乐器之一,这一新创技法“双反颤竹”在乐曲中的出现,使该曲声情并茂,增添了浓郁的民族特色,描绘出新疆维吾尔族特有的风土人情。

齐竹技法在新疆扬琴的演奏中得到了很大的发展和提高。把其用于演奏哈萨克族传统乐器冬不拉的音乐中别有一番风味。借助冬不拉音乐中的四、五度音程和固定节奏型,再运用右手在扬琴上的八度大跳,不仅表现了哈萨克音乐的铿锵有力,而且使扬琴齐竹演奏技巧得到了极大的体现和提高。如见谱例5:

(见谱例5“齐竹技法”)

《葵巴斯》片断 吴军改编

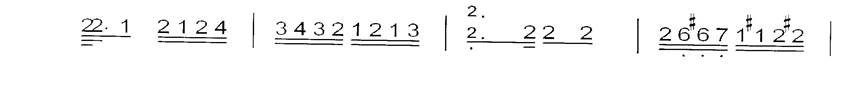

前三十二后十六分符点音符的使用这种节奏型在维吾尔族音乐中很常见,但这样的记谱法却不多见。也有类似的记谱,但不如这种节奏所表达的热烈气氛准确,民族风格也显得更加浓郁。如见谱例6:

(见谱例6)

《美丽的天山》片断 吴军改编

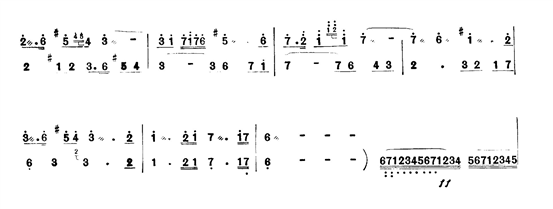

三对二技法与复调技法,这两种技法都属于较高难度双声部的演奏技巧,运用于新疆扬琴乐曲中增加了音乐的层次感更富有动力。如在《马嵬随想》中运用的三对二技法,以及在塔吉克扬琴组曲《鹰笛恋》中运用的复调手法。如见谱例7、8:

(见谱例7“三对二技法”)

《马嵬随想》片断 启云 吴军作曲

(见谱例8“复调技法”)

塔吉克扬琴组曲《鹰笛恋》片断 积冰 吴军改编

滑抹音技法是扬琴大师郑宝恒先生于六十年代发明的。演奏时右手弹弦后,左手带滑抹音指套在弦上滑抹,产生特殊音响效果。这种技法为新技法,与新疆民族音乐结合产生了很好的艺术效果。如见谱例9:

(见谱例9“滑抹音技法”)

扬琴二重奏《瀚海绿魂》片断 启云 吴军作曲

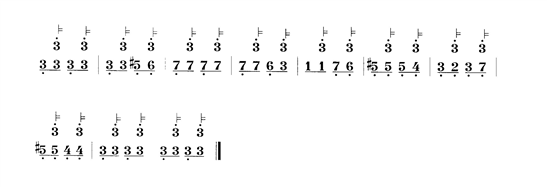

座音与衬音是中国扬琴的传统演奏技巧之一,早期时在新疆扬琴的演奏中很少运用。80年代起把它广泛的运用到新疆民族乐曲的演奏中,如在新疆扬琴曲《塔什瓦依的传说》演奏中使用座音,大大加强了乐曲的丰富感。如见谱例10:

(见谱例10“座音”)

《塔什瓦依的传说》片断 吴军 阿不拉江·阿不都克热木作曲

拨奏是用竹尾拨动琴弦发出的明亮清澈的音响效果。新疆扬琴最早使用拨奏是由卡龙琴的拨奏技法借鉴而来的。把拨奏用到了新疆扬琴乐曲的演奏中,渲染了浓郁的维吾尔族风格。如在传统新疆扬琴乐曲《塔什瓦依》中,明亮清澈的拨奏与维吾尔族音乐节奏的良好结合,给人以古丝绸之路的艺术遐想。如见谱例11:

(见谱例11“拨奏”)

《塔什瓦依》片断 吴军改编

颤竹与衬音技巧在新疆扬琴音乐创作上,使于1985年的塔吉克扬琴组曲《鹰笛恋》。新疆扬琴音乐在表现方面也更为华丽与丰富多彩。如见谱例12:

(见谱例12“颤竹与衬音”)

塔吉克扬琴组曲《鹰笛恋》片断 积冰 吴军改编

新疆扬琴音乐长音中的上下行半音级进演奏与加花,是新疆扬琴音乐在民族风格表现上的重要体现,也是一种常见的手法。

如见谱例13(原谱)与谱例14(演奏谱):

(见谱例13[原谱])

《塔什瓦依的传说》片断 吴军 阿不拉江·阿不都克热木作曲

(见谱例14[演奏谱])

《塔什瓦依的传说》片断 吴军 阿不拉江·阿不都克热木作曲

新疆扬琴理论研究及乐谱文献

半个世纪以来,新疆老中青三代扬琴艺术家们在继承传统

新疆扬琴艺术的基础上,对扬琴的改良、技法创新、理论研究及音乐创作各方面均作出了可喜的成就,据笔者的现有资料,发表的专业文章有:《扬琴毡头琴竹》(吴军)、《琴竹放置架》(吴军、范耀国)、吴军的《扬琴技巧在新疆民族音乐中的运用》、《扬琴音色问题探微》、《扬琴持竹法与手的动态》、《扬琴的调音与杂音》《锵(新疆扬琴)简介及源流》、《吴军与新疆扬琴》(蒋林)《名曲欣赏:扬琴二重奏:翰海绿魂评介》(李玉莲)《扬琴艺术的继承、发展与创新---兼论新疆扬琴的地方民族特色》(吴军、黄莉)《论吴军新疆扬琴艺术的演奏技巧与民族特色》(方缓)《新疆扬琴艺术发展潜质》(方缓)《新疆扬琴演奏技法特色研究》(黄莉)等等。其中有一些还被收入了〈〈中国音乐年鉴〉〉。

近年来的扬琴作品出版也一直为上升趋势,出版了不少有学术价值的新疆扬琴文献。《新疆扬琴曲选》(吴军编著)、《维吾尔古典音乐十二木卡姆扬琴曲45首》(吴军、孙荣)、《新疆扬琴曲》(加米拉·卡德尔),吴军新疆扬琴系列教材之一《维吾尔族扬琴谱66首》(吴军编著)、之二《新疆民歌扬琴谱100首》(吴军编著)、之三《新疆扬琴练习曲121首》(吴军编著)、之四《哈萨克族扬琴谱70首》(吴军编著)、之五《中外名曲扬琴谱100首》(吴军编著)、之六《吴军新疆扬琴室内乐作品集》(吴军编著)、之七《吴军新疆扬琴作品集》(吴军著),以及全国音乐学院、艺术院校、出版社出版的各类扬琴教材(其中含新疆扬琴作品)如:中央音乐学院《扬琴曲选(上、下)》(黄河编著)、《中国扬琴基本曲集》(刘月宁编著)、《黄河扬琴练习九十九首》(黄河编著)、西安音乐学院《扬琴演奏艺术》(刘达章编著)、中国音乐学院《扬琴演奏基教程》(李玲玲)、厦门大学《中国现代专业扬琴教学与研究》(赵艳芳编著)上海音乐出版社《扬琴考级训练问答》(赵艳芳编著)、《中国扬琴考级曲集》(赵艳芳主编)、沈阳音乐学院教材《扬琴必修教程》(张学生编著)等共出版新疆扬琴作品、练习曲50余首。为中国新疆扬琴艺术事业发展均作出了极大的贡献。

在新疆扬琴艺术事业的发展道路上,扬琴音乐创作是根本。在新的世纪里,扬琴艺术家们应与作曲家们联合起来,使新疆扬琴音乐创作更上一层楼,来共创新疆扬琴艺术学科美好的明天。

附:作者简介

【吴军】 扬琴演奏家1958年5月8日出生,四川三台人,国家一级演奏员,出生于音乐家庭。幼年时接受父亲吴国宣的音乐教育,9岁起随舅父杨玉成先生及李英武先生学习扬琴演奏,1972年参加工作。曾两次进音乐学院深造。先后接授郭敏清、洪圣茂、王沂甫、刘达章、刘安良五位专业导师的教育。他集多家演奏风格于一身,其特有的新疆民族音乐节奏与旋律,韵味浓郁,音色饱满甘醇,运竹生动细腻,表演洒脱豪放,音乐热情粗犷。他还随中国名家潜心学习木琴、打击乐器、作曲技法等,具有较高造诣。编创新疆扬琴曲目数百首。出版《新疆扬琴曲选》《维吾尔古曲音乐十二木卡姆扬琴45首》等多部专著。发表音乐艺术文论50余篇。获各类奖40余项。现任新疆兵团音乐家协会第三、四届主席、中国音乐家协会第五、六届理事、新疆艺术学院客座教授。中国文联授予“全国优秀百名青年文艺家”称号、国家文化部授予“文化部优秀专家称号、新疆自治区人民政府授予“先进工作者” 称号、新疆青联委员、省级“德艺双馨”会员称号。