我的家乡安徽亳州,20多年前曾是一个不通火车的小地方。但诸多历史名人,如老子、庄子、曹操、华佗等等、都出自于此地这块蕴才积盛之地。亳州也是中国著名的药都、酒乡。作为历史文化名城,亳州地处苏鲁豫皖四省交界处,受到来自周边各地文化交互影响,民间文化丰富多彩,音乐艺术极具特色。

我出生在亳州的一个戏曲音乐家庭,从小深受父母影响和当地民间音乐的耳濡目染,对音乐有着与生俱来的热爱。十岁那年,有一次父亲带我参观当地文化馆,我在展览室里看到了许多像二胡、笛子、琵琶等我熟悉的民族乐器,而陈列在正中央的那件乐器我却不认识,父亲告诉我那是扬琴,也叫蝴蝶琴。它的优美外形和一敲就发出‘叮铃铃……’清脆悦耳的声音顿时吸引了我,而我的名字恰巧也叫‘玲玲’,恍惚间竟觉得它就是我,我就是它了,就这样,从此我与扬琴结下不解之缘,并开启了我音乐人生的“蝶梦”之旅。

一、学习成长之路

1975年可以说是我人生道路的重要转折点,我作为安徽省文艺代表团的一员参加了在北京举行的“独奏独唱、重奏重唱全国文艺汇演”活动。父亲为我改编的《我是公社小社员》扬琴独奏曲成为最受欢迎的节目之一并得到评委和观众们一致好评,这使我备受鼓舞,也更加坚定了我学习扬琴的决心。让我感到十分幸运的是,因为这次汇演我被安徽省艺术学校破格录取,当时那种喜悦的心情至今难以忘怀。1978年我顺利考上了中央音乐学院附中,并于1981年、1985年被保送中国音乐学院大学本科和研究生。1987年,我完成了连续12年学业,成为我国艺术院校培养的第一个扬琴女硕士。在这12年的学习生涯中,我有幸遇见了许多治学严谨、技艺精湛、才华横溢的老师,他们对音乐艺术的执着追求一直深深地影响着我。我在安徽艺校的两位老师,一位是集指挥家、大提琴演奏家、扬琴演奏家为一身的赵荫河老师,他为我的扬琴演奏打下了扎实的基础,并帮我树立了良好的学习音乐的理念;另一位是杨荣耀老师,他是广东音乐扬琴的重要代表人物,他演奏广东音乐时的那种洒脱自然的风格,清脆动听的琴声和浓郁的南国韵味,我至今仍记忆犹新。在中央音乐学院附中学习的三年,我不仅受到更为丰富的民族音乐熏陶,而且接触到西方音乐,拓展了我的艺术视野。我的两位老师桂习礼和张镇田在扬琴教学上风格迥异。在扬琴演奏上,桂老师的柔美松弛和张镇田老师的结实有力形成鲜明对比,令我受益匪浅。而在大学到研究生期间,我一直师从中国音乐学院项祖华教授,他给予了我更加全面的培养。项老师作为江南丝竹扬琴的重要代表人物,我国第一代扬琴教育家,为扬琴艺术事业的发展做出了卓越的贡献。在项老师的指导下,我通过大量不同风格的音乐作品的学习和更加严格和系统的训练,在扬琴的演奏技艺、作品的深化理解和理论研究等方面都有了长足的进步,对扬琴艺术有了更加深刻的认识。研究生学习期间我还有幸向王沂甫先生学习东北扬琴,随李西安教授进行扬琴理论研究。系统专业的学习历程为我后来的发展打下了坚实的基础,帮助我逐步形成自己的艺术观和演奏特色。

一路走来,我还遇到许多让我十分钦佩和尊重的艺术大师,他们的指导和培养对于我的艺术观和人生观都产生了重要影响。由于扬琴与二胡有着不解之缘,我有幸与许多二胡名家,如蒋凤芝、蓝玉松、刘明源、安如砺、刘长福等大师有过合作演出的经历,他们在对我的扬琴演奏每每不吝褒奖和赞许的同时,对扬琴为二胡伴奏的形式也给予了充分的肯定,激励我多年来一直为扬琴与二胡这对“经典搭档”合作形式不断努力探索。1985年,刘德海老师组建了“五朵金花”弹拨乐团,他亲自为我们排练并一起演出。他对每个音符的用心,对音色的完美追求,对音乐作品的独特处理以及对待观众热情负责的精神也让我深受教益。这些老一辈民族音乐家们在演绎不同音乐作品时那种亲切自然和生动鲜活的风范,以及他们对艺术的执着追求给我们后辈留下了极为宝贵的艺术财富,值得我们珍藏和不断的学习研究。

二、实践与交流

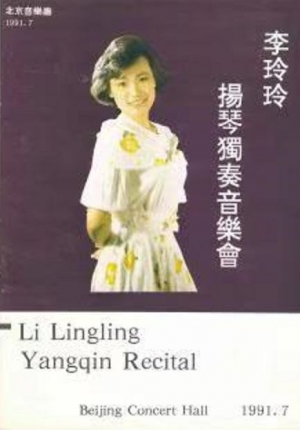

1991年是我艺术生涯中重要的一年,同年7月我在北京音乐厅举办了第一场扬琴独奏音乐会。由中国音协、中央电视台、中央电台暨中国国际广播电台、中国民族管弦乐学会、中国音乐学院等单位联合主办。这是一场具有空前意义和探索性的音乐会。音乐会曲目包括:中国扬琴传统乐曲《昭君怨》、《欢乐歌》、《将军令》,欧美扬琴曲《法兰塔里的吉普赛人》、《乡村抒怀》,由我首演著名作曲家杨青创作的第一首现代风格的扬琴曲《觅》,首次与西洋管弦乐队合作的扬琴协奏曲《声声慢》以及项祖华教授创作的《林冲夜奔》和《竹林涌翠》。音乐会由中央乐团及合唱团协奏,著名指挥家胡炳旭执棒。参与演出的包括李珍贵、王铁锤、张尊连、李光陆、王以东等名家,可以说这是一场前所未有,将不同演奏形式和音乐风格作品集中展现,阵容强大的高质量扬琴独奏音乐会。有评论认为,这场音乐会使人们不仅对扬琴有了崭新的认识,更使得扬琴作为一件优秀的独奏乐器得到了认可,真正确立了扬琴的独奏地位。中央电视台多次转播了音乐会实况,当时引起很大轰动,受到音乐界一致赞誉,也令我受到极大的鼓舞!

同年10月,我和我的老师项祖华教授乘国际列车往返半个月,应邀赴匈牙利佩奇市参加第一届世界扬琴大会。这是我第一次带着我心爱的扬琴与世界扬琴大家族的同行们进行深入交流,也是具有上千年历史的世界扬琴大家族在沿着各民族不同轨迹发展后的第一次相会。这次大会提供了一次难得的学习和交流机会。会议期间,来自各国的不同名称、规格和大小的扬琴在舞台上的精彩演绎令我激动不已。古朴典雅的西亚、南亚扬琴,华丽豪放的东欧扬琴,明快活泼的西欧扬琴和优美细腻的中国扬琴特色分明,交相辉映,可谓丰富多彩、精彩纷呈,同时也让我对中国扬琴艺术魅力所在有了新的认识。参加这次大会在很大程度上拓宽了我的艺术视野,丰富了我的知识和体验,对我很有启发,从而引发了我从乐器制作、演奏技艺以及中国扬琴艺术发展方向等进行多方面的思考,这为我后来在教学、演奏和乐器改革等方面的探索与研究做了很好的铺垫。

三、教学理论研究

1987年我研究生毕业留校后开始从事扬琴教学工作。刚开始感觉不太适应,一是缺乏登上舞台的那种乐趣和自豪感,二是我最初的梦想是做一名专业演奏家,以自己的技艺呈现扬琴艺术之美。在后来的扬琴教学实践中,我不仅热爱上这份工作,而且还深切感受到艺术教育的神圣和重要意义。舞台与讲台相比,讲台更需要有责任感和奉献精神,更能够对促进中国扬琴艺术未来的发展充分发挥自己的作用。对于这种责任感和奉献精神的坚守始终贯穿于我三十余年的教学生涯中。

根据多年的教学与演奏的体会和经验,我逐步形成了一套扬琴教学及演奏的系统和规范。在过去民间扬琴演奏中素有讲究“竹法”的传统,而随着扬琴的改革和扬琴音乐的发展,传统的竹法理念已经不能满足演绎现代扬琴音乐作品的需求。要突破传统竹法的局限性,更新观念,首先应该在继承传统竹法理论的基础上进一步将其发扬光大,并建立规范、多元的扬琴竹法新概念、新体系。因次,我在《现代扬琴音乐作品竹法探讨》一文中对“竹法”做出了新的定义,并总结出适合现代扬琴演奏的竹法原则和运用方法,提出现代扬琴作品演奏中的“顺竹法”新理念——即在演奏中要顺应扬琴音位排列的规律,顺应音乐表现的需要,顺应当代扬琴音乐创作的需要及扬琴艺术发展的趋势,并强调演奏中顺畅自如地音乐表现手法。实践证明,“顺竹法”理念在现代扬琴教学中以及对于扬琴演奏技艺和表现力的提高发挥了重要的作用,为扬琴技巧的创新和发展提供了更多可能性,使中国扬琴所特有的竹法灵活、变化无穷的优势得到了更好地发挥。

扬琴作为中国民族乐器中最年轻的乐器,它没有像二胡、古筝、笛子等乐器的知名度,许多人对扬琴还比较陌生,对它的乐器性能和艺术特色更是缺乏了解,其中也包括一些作曲家、理论家,甚至从事扬琴的专业人员。因此,造成人们对扬琴的认识有些片面甚至是误解。我希望通过自己的努力能够让更多的人了解扬琴、喜爱扬琴。为此,我撰写了《中国扬琴乐器法》专著,通过对扬琴的结构、性能、音响、记谱、符号、技法特色等方面的阐述及分析研究,提出记谱和演奏符号统一规范化,对扬琴技法符号、术语进行了新的系统分类。这一成果为今后现代扬琴技法理论提供了依据和参考。著名理论家,中国音乐学院院长赵塔里木为该书做序中写道:“这是中国传统乐器中第一部研究‘乐器法’的专著,也是世界扬琴家族中的唯一。它的问世不仅是对世界扬琴艺术的贡献,而且对其他传统乐器的乐器法研究也有着重要的参考价值”。

在教学中我十分注重传统音乐的学习和传承。面对当今专业音乐教育中过于强调标准化、技术化的教学模式,如何构建能够传承扬琴演奏艺术精髓的教学体系,如何培育出能够继承传统扬琴艺术精髓的优秀演奏人才,是值得我们认真思考的问题。十分幸运的是,在我院支持下,近年来我完成了一系列科研项目,使得我在专业建设方面的一些想法得以付诸实践。其中因为《扬琴演奏艺术精髓传承教学体系研究》课题的需要,我和我的学生及扬琴界同仁先后奔赴新疆、内蒙、东北、四川、广东等地进行采风,当地扬琴演奏家生动的演奏和精湛的技艺以及从琴竹尖流淌出的那种浓郁地方特色的乐曲,令我们这些“专家”无不为之感叹,拍手叫好!由于扬琴传统音乐底子没有其他民族乐器那么丰厚,我们更要注重向民间学习,不断挖掘探索,扬长避短,发挥自身优势,通过不断交流和实践,使中国传统扬琴艺术的精髓代代相传,这是我们应该牢记的职责。

示范教学是我一贯坚持的教学方式,我认为直观的现场演奏可以把解决问题的方法以及良好的演奏状态通过示范直接传授给学生,同时也督促自身不断进步,不断发现问题,从而进一步提升教学质量。我们深知学习演奏十分不易,需要通过枯燥的技术训练才能获得高超的技艺,并确保其在音乐表达中的娴熟运用。很多人以为考上大学便意味着自己基本功很好,而在后来的学习中忽视了基本功的训练。而我认为,一位优秀的演奏家要具有持之以恒和坚韧的工匠精神,没有扎实的基本功何来精湛的技艺,只有精湛的技艺才能充分地展现出艺术家的思想和胸怀。我时常告诫学生要保持一颗爱音乐的心,要以纯净和专注的态度对待音乐,热爱观众但不讨好观众,不追逐名利,不只为获奖而奋斗,为学生树立正确的艺术观。我常把学生比作小蝴蝶,希望他们像蝴蝶幼虫化蛹时不停地吐丝织茧般地磨练自己,终将破茧成蝶。

四、探索与创新

因为热爱,就更加希望它完美。在长期的艺术实践和教学过程中,我对扬琴的声音品质、结构性能要求也渐渐提高,并越发意识到乐器本身存在的问题和不足,影响了音乐的表现力。这使我萌生了改革扬琴的想法,同时也向自己提出了新的挑战。然而,乐器改革实属不易,因为它涉及的知识面很广,这使我在研发过程中时常感到力不从心。但我也很幸运,在做这样一件对很多人来说枯燥无味的事过程中,我遇到了知音并一起走上这条可能“无人喝彩的路”,并且还让我乐在其中。从2002年至今我与多家扬琴乐器厂合作研发出了多种型号的“蝶梦系列扬琴”并获得了多项国家专利和业内专家的一致认可,尤其是在近年来扬琴重奏演奏形式及扬琴新作品中,“蝶梦扬琴”很受演奏者和观众的喜爱。蝶梦扬琴改革的创新点是有效弦长的固定,取消了右侧的滚轴板,使扬琴的音质得到了显著提升,低音更加浑厚饱满,码距的增大、同音异位音码的增设也使演奏更加便利,提高了演奏的准确性,丰富了音色的变化,尤其是增加制音踏板的设计有效控制了余音,在演奏中发挥了很好的作用。能够获得这些成绩,我的体会是源于自己的“热爱”与“坚持”。

随着扬琴改革的成功,有了大小不同规格的扬琴,我们中国音乐学院率先在艺术院校开设了扬琴重奏课程。2004年,我组建成立了中国首个专业扬琴艺术团。在这个平台上,我和同学们都收获了许多,并一起实现了一个又一个成功的艺术创意,不断展现我们对乐器改革的探索成果和我多年来的扬琴教学成果,也更加增进了我和同学师生之间及同学之间的和谐及真挚的感情。“蝶梦飞竹扬琴艺术团”承载了我对扬琴艺术的追求与梦想和我对未来扬琴发展的寄托。

结语

扬琴广泛的世界性和鲜明的民族性使它在民族乐器中变得独一无二。它身负双重使命,既扎根于中华文化的深厚土壤,又融入世界文化发展脉络之中。我作为一名教师、演奏者和研究者,深感中国扬琴艺术发展前景广阔。在当今这样一个充满希望和憧憬的新时代,我们作为扬琴艺术的传人,应抓住机遇,开拓创新,让乐器改革、音乐创作、技艺创新和理论创新形成一种良性循环的节奏,并和致力于扬琴艺术的人们一道,为推动扬琴艺术不断地向前发展而不懈努力。最后,祝愿中国扬琴艺术像一只美丽的蝴蝶,承载着我们的艺术追求与梦想,不断向世界展示中国民族音乐文化的独特魅力!