扬琴曲《金翎思——满乡随想》是刘寒力教授因家中珍藏的一支金色的雕翎回想起一段古老的传说,由此引发灵感,创作了此曲。该作品采用满族民间音调作为素材,通过演奏技巧的巧妙运用,将各种音乐表现手段在乐曲中完美的结合,形象贴切地表现出了音乐作品的内涵。全曲共分为四部分:第一部分叙述古老的故事;第二部分狩猎;第三部分凯旋荣归;第四部分情思。其深情的音乐和深邃的意境展示了古老民族的精神风采。

一、在创作结构方面

扬琴曲《金翎思——满乡随想》采用了变奏式的曲式结构,其主题经过一系列的变化,按照统一的艺术构想完整地组合起来。全曲由引子、主题程示、主题展开、主题再现四部分组成。该作品中运用了加花装饰、变换节奏、变换节拍、变换调性等变奏手法,保留了原来主题的轮廓和基本形式,将主部主题音调贯穿全曲,在此基础上不断地发展,使各种基本的音乐素材衍生出新的生命,焕发出新的活力。扬琴曲《金翎思——满乡随想》无论是主部主题还是副部主题旋律都给听者留下了深刻的印象。乐曲以点线结合、浓淡相宜和远近结合的创作手法,显示出音乐中清醇的音色对比。该作品既保留了原有民族民间音调的特色,又赋予了新的时代气息。这种传统与时代的融合,令作品丰满又富表现力,同时也很好地维护了结构的统一性[1]。第一部分采用满族的传统音调,牧歌式的、发自内心的叙述这段古老的故事,用清纯朴实的轮音技法,通过线性乐思发展,将浓郁的满族音乐风格呈现给听众。主导旋律音调从低音域向高音域的进行使音乐情绪不断深化,更加突出了叙事性的音乐特点,演奏者在演奏时可分为四部分,即中板稍慢、热情的赞颂、静思遐想、热烈的小快板。这四部分在主题音调上不断变奏加花,密集型的结构连接紧凑的旋律织体加深了旋律的韵味。第二部分:狩猎。这部分作者运用了切分音、顿音、三连音、快速十六分音符、不断地调性转换等音乐表现手法,将满族人民狩猎时豪放刚毅的性格表现的惟妙惟肖。作者在这部分将切分音节奏发挥的淋漓尽致,无论从切分的连线运用上到实际效果看,都取得了成功。带顿音、三连音的旋律变奏,使音乐充满活力,从而,给听众较强的听觉冲击。大段的转调与华丽快速的三连音、六连音技法是此曲的点睛之笔。大篇幅的节奏律动整齐而不失变化基本节奏映衬配合,使这部分给人以雄浑有力、气势磅礴之感。第三部分:凯旋荣归。本段描写壮士在荣归的途中,无比自豪和喜悦之情,演奏上要赋予激情、自由洒脱,此乐段可谓在前乐段音乐铺垫的基础上发展而成的,强而有力的六连音齐竹技巧、旋律重音更加突出了主题音调。而随后流畅的快速单音的写作使音乐在结构上充分体现了强与弱、点与线的交错原则,有效地将乐曲一步步推向高潮,此乐段表现出猎手们胜利凯旋的热烈场面,象征着欢乐与和谐的民族风貌。第四部分:情思。作者运用点描式的旋律,流畅自如的六连音节奏并加以旋律重音,把人们带到一种怀念向往的情意之中。演奏时音色要朦胧,不要太过明亮,作者意在通过音乐将人们带入情感的思绪中。在音乐的最后段落,作者用扬琴独特的拨弦技法再现主题,充分表现出人们对美好生活的向往和热爱。这部分与前面相比,音色的变化形成了异常鲜明的色彩性音响效果,营造出情景交融的美妙艺术境界[2]。

二、在创作风格方面

分析任何作品,都可从中发现其创作的素材以及显性或隐性的音乐元素之来源。扬琴的音乐创作也不例外。《金翎思——满乡随想》这首作品以满族民歌的传统音调为基本素材,它的音乐带有浓郁、鲜明的民族色彩和地域特色。乐曲清新优美的旋律,生动明快、动感十足的节奏和纵横交错、变化多样的织体配置为我们展现出满族人民热情豪放、淳朴厚实的性格特点。加之作品对扬琴特殊演奏技法的大胆开发和应用,从而,创造出了新奇而又充满现代感的音响效果,整个作品仿佛一幅浓墨重彩的满族风情画,尽情地展现在听者面前,极具艺术魅力。满族音乐是中国东北地区的少数民族音乐,从史料记载中观之,满族的先世——靺鞨、女真所创作的“渤海乐”“、女真乐”和清皇太极改称“满洲”后的满族音乐,是东北古代音乐的重要组成部分,在历史上曾对日本音乐和我国中原音乐有过较大影响。满族音乐可分为民间歌曲、歌舞音乐、说唱音乐三类。民间歌曲有山歌、劳动号子、小唱三种。满族民歌体裁大多以渔、猎、劳动、出征等内容作为歌词,其旋律音调质朴简明,节奏铿锵有力,歌词朗朗上口,用情至深。作曲家将满族音乐的节奏特点与高亢自由的曲调特点充分融合,用扬琴动听悦耳的音色再现了朴实的满族音乐风格特征,向人们展示了作曲家内心的思想和情感。《金翎思——满乡随想》反映出民族的地域特征,在这首乐曲中,曲作者将满族音乐的特质淋漓尽致地体现了出来,这正是该作品的成功之处[3]。

三、在演奏技法方面

《金翎思——满乡随想》这首作品中采用满族民间音调,在运用轮音、顿音、琶音、拨弦、齐竹、连音等常见演奏技巧的同时还大量运用了东北扬琴学派的演奏技法和一些特殊的演奏技巧。

(一)压音

吟、揉、滑、颤是东北扬琴学派典型的演奏技法特征。压音也称揉弦或吟音,它最初是从古筝演奏手法中借鉴来的一种特殊扬琴技法,它不仅仅是揉动琴弦使之产生波动的揉音,而是使用压揉手法将向下压的力度加大,使某音产生波动的效果。这一特殊技法使得音乐更赋有张力、更具韵味。压揉音这种技法一般采用在扬琴左码最下方音位设定一根琴弦,作为该技巧的专用琴弦。压揉音的变化幅度越大,手的压揉点则越靠向琴码,幅度越小,则距离琴码越远。此乐曲作者要求压揉音幅度不宜过大,通过某音微妙的变化,突出表现一种古朴苍凉的音乐情感。

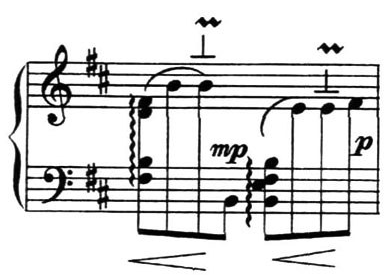

谱例1:扬琴曲《金翎思——满乡随想》(刘寒力曲)

(二)滑弹

滑弹通常情况下分为两种:上滑弹和下滑弹。左手滑弹使用较多,这种技法是熟练掌握弹轮的基础上演化发展而来的。在《金翎思——满乡随想》中运用了左手下滑弹技巧,在左手下滑弹技巧中,拇指的下压、食指的上顶、中指的捻动三者要注意配合,在这里中指的捻动用力要大于拇指下压和食指上顶。在练习时要做到小臂放松,通过小臂带动手腕和指力做下拉的动作。值得提及的是琴竹头要充分接触经过音且要与琴弦保持平行,在音乐格调上更加突出表现热情勇敢的满族人民刚毅的性格与狩猎时欢快的场景。曲作者运用这些特殊技巧的音响效果,更加贴切地表现了音乐的内涵,更加有力地说明选择得当的技巧可以更好地为音乐表现服务这一思想[4]。

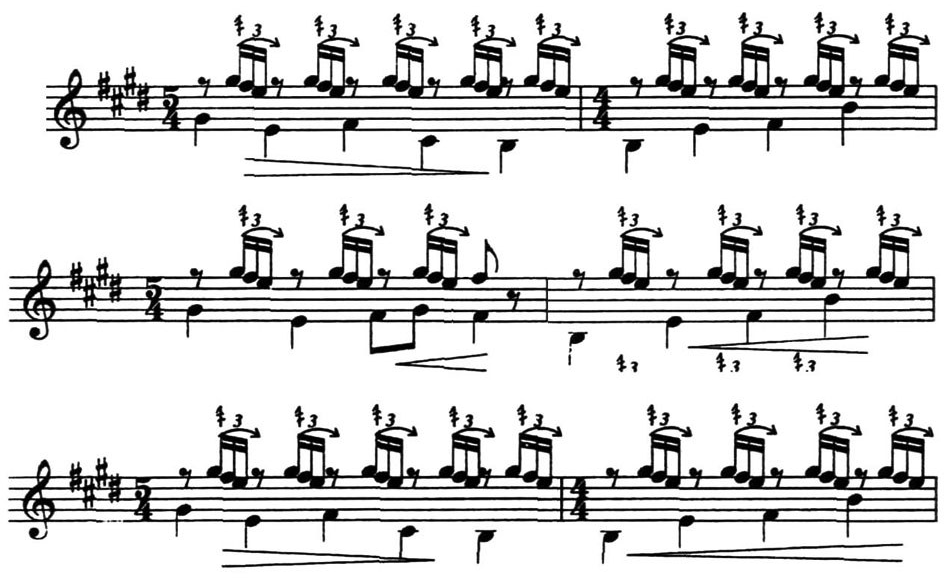

谱例2:扬琴曲《金翎思——满乡随想》(刘寒力曲)

(三)左竹法与连竹

作品中,作者还运用了左竹法与连竹的特殊演奏手法。左竹法相对于右竹法而言,即用左竹来弹奏第一个音或节奏重音,在《金翎思——满乡随想》中,第一部分的静思遐想和第四部分情思段落中,均用到了左竹法的演奏技巧。因旋律声部正好在左手的高音部分,即旋律节奏重音。而伴奏声部恰在右手的低声部分,用左竹法直接演奏既简单又方便,不需换手不需交叉。在此乐曲中还运用了连竹这一特殊技巧。连竹即左竹或右竹两次以上连续击弦的特殊演奏技术,它分为对等数连竹、不对等数连竹和单手与连手混合三种形式。连竹音可分为同音连竹和异音连竹两种形式,还有不规则的连竹,是根据演奏音位的方位而设定,局部使用。这种特殊竹法安排在此乐曲中进行了大量的运用。因此,也更加显示出技巧是更好地为音乐表现服务的理念。

谱例3:扬琴曲《金翎思——满乡随想》(刘寒力曲)谱例4:扬琴曲《金翎思——满乡随想》(刘寒力曲)

从创作和演奏的观念上分析这部作品,作者在追寻个性化的音乐语言和坚持突出满族音乐特色的同时,做到了简繁、高低、分合、主次分明,使全曲各部分同中有异、异中有同,构成了既变化又统一的和谐的整体。这样的音乐思维方式,出神入化地描绘出了“简、淡、合”的审美意境[5]。《金翎思——满乡随想》这部作品历经二十多年岁月仍为众多扬琴演奏者所喜爱,充分显示出作品自身的个性和独特的艺术价值。它独具特色的艺术魅力定将在新时期焕发出新的活力。

参考文献:

[1]刘寒力.刘寒力扬琴作品选[M].沈阳:春风文艺出版社,2002.

[2]崔华琳.弦音外的思绪——扬琴独奏曲《苏武牧羊》赏析[J].山西:黄河之声,2008.

[3]于海英.大漠孤烟直无垠黄土情——浅析扬琴独奏曲《黄土情》[J].北京:音乐生活,2008.

[4]王丽伟.中国扬琴传统流派的地位与特征[J].吉林:吉林艺术学院学报,2001.

[5]项祖华.扬琴演奏技艺[M].香港:香港繁荣出版社,1992.

来源:中国音乐(季刊)2012年第2期