扬琴约于明代先传入广东沿海一带,《清稗类钞》曾记载:“盲女弹唱,广州有之……佐以洋琴,悠扬入听。”明清时期,随着说唱音乐和地方戏曲的兴起与成熟,扬琴也被用作伴奏乐器, 并深入到民间。从此扬琴逐渐形成自己的传统与地方风格,拥有一批传统曲目、代表人物、传承关系和艺术特色,其中影响最大的流派是广东音乐扬琴、江南丝竹扬琴、四川和东北扬琴。另处还有潮州弦诗、山东琴曲、新疆木卡姆、内蒙二人台等的扬琴,都各具浓郁的民间风格和色彩。他们具有各自的地方性、乐种性(不同民间乐种或说唱曲种演变而成)、传承性和风格特点。

广东音乐流传于珠江三角洲粤语地区,并传及港澳、南洋等地,又称广东乐曲,广东小曲。它的前身主要是粤剧过场音乐和插曲,最初从传统乐曲、戏曲曲牌、民歌小调等衍变过来的。约在清末民初发展成为独立演奏的器乐品种,流传到外地后,被称为广东音乐,现已成为专称,广泛流传海内外。

20年代以前广东音乐合奏所用的乐器俗称“五架头”,也叫“硬弓组合”,即二弦、提琴(近似板胡的民问乐器)、笛、月琴、三弦,独奏则多用扬琴、琵琶。20年代初,以粤胡(改用钢丝弦高胡)和扬琴为主奏乐器,加上秦琴称为“三件头”,后又增加洞箫、椰胡成为“五件头”的软弓组合,构成在乐器组合上的特色。以后也引进过西洋乐器小提琴等,在“五件头”基础上又加用中胡、笛子、喉管、唢呐、小三弦、大阮等乐器。

起初在广东的曲艺和粤剧演出中,出现了开场、间场、结束时演奏器乐曲的情况;农村大多是婚丧喜庆、坐堂集会,民俗自娱。20年代后期,城市一批批业余音乐爱好者(又称“玩家”) 纷纷结社。最早的雅集性音乐社以“钟声慈善社”最为著名,云集了丘鹤俦、何柳堂、吕文成、何大傻、尹自重等名家;还有“民镜”“庆云”“素社”“济隆”“一鸣”“蔷薇”等音乐社,出现了一批演奏兼作曲家, 形成了地方色彩和民族风格的乐种。广东音乐旋律优美流畅、节奏清晰明快,富有南国情调。这一乐种从前流传的和近代创作的乐曲总计有数百首。它善于以简练的笔法,抒发人民对祖国、对乡土、对生活的爱,反映了达观、明朗、纯真的美感,为人们所喜闻乐见。广东音乐扬琴的曲目大多来自本乐种的合奏曲,经过演奏的润饰加花而发展为扬琴曲;也有部份是专为扬琴创编的独奏曲。

本世纪来,广东音乐扬琴可谓精英荟萃,人才登出。从清末民初的严老烈、丘鹤俦、罗绮云、吕文成、尹自重,还有陈俊英、陈德钜、方汉、黄龙练、杨荣耀等。这些名家,对扬琴传统流派的继承和发展做出了很大的贡献。

严老烈(约1850—1930) 原名严兴堂,广东音乐最早的音乐家和开拓者。他精通音律,熟悉诗文作曲,擅长扬琴演奏。他以扬琴右竹法的特色用以表现时代新意,创编了《旱天雷》《倒垂帘》《连环扣》等十余首乐曲,是早期极为流行的作品;更是传统流派的代表作品。他独辟蹊径,从平滞迂缓的古典中挖掘出潜伏于内涵的艺术生命力,保留古曲中所体现的气质,使之进发出与新思潮相一致的艺术风格与革新新意。他的高徒罗绮云曾于20年代末最早灌制了《倒垂帘》《连环扣》独奏唱片流传至今。

丘鹤俦(1880—1942)演奏家、教育家,台山人,精擅扬琴及唢呐、高胡。后在香港创办音乐私塾。1971 年编著的《弦歌必读》。是最早出版的广东音乐曲集;1919年编著了《琴学新编》两集,总结了扬琴演奏“竹法十度” (即顺四打、慢四打和齐打密打),提出了左竹法和右竹法的“竹序规律”,为广东扬琴传统技法和特点奠定了理论基础。他还编著《琴学精华》《国乐新声》等曲集,为广东音乐和粤剧音乐的继承和发扬起了推动作用。创作乐曲有《娱乐升平》《狮子滚球》等名作。1934年曾出访纽约等地受到好评。正如评论所说:“丘君鹤俦,寄情音律,溺志弦歌。而于扬琴一门尤称绝技,其手腕之纯熟,字眼之玲珑,但觉其高下疾徐,洋洋盈耳,怨慕泣诉,历历绘声,窃为之击节不置。”

吕文成(1898—1981)广东音乐中最璀璨的明星,是蜚声海内外的巨匠和大师。中山县人,他技艺超群誉称“四最”:作为杰出的高胡、扬琴演奏家和粤曲演唱家,录制唱片约270多张,由他创作的广东乐曲、粤曲、小调及粤语歌曲近200首,他的创作题材广阔、风格多样、手法新颖,如《平湖秋月》《蕉石呜琴》《渔歌晚唱》《步步高》及弹唱《燕子楼》《潇湘琴怨》等,至今广泛流传;作为乐器改革家和粤曲革新家,他首创高胡演奏法,对传统扬琴进行改革,将原来的铜丝弦改用钢丝弦。音色变得清脆明亮,使高胡、扬琴成为广东音乐最主要的特性乐器。他还改革粤曲唱腔,对广东音乐和粤曲的创作、表演、乐器各方面的革新最多。他的艺术思想和道路,体现了爱国主义和现实主义的主线;发扬民族特征和艺术个性;坚持继承、发展、改革、创新的艺术实践。形成了广东音乐发展史上的一个新阶段。

还有陈俊英,扬琴演奏家,曾编著出版《国乐捷径》( 1939)、《扬琴竹法入门》、《粤乐名曲选》(1958) 等,创作《塞外风声逐马蹄》(扬琴曲)、《凯旋》等。

陈德钜:理论作曲家、扬琴家,著作出版《扬琴演奏法》(1955)、《广东乐曲的构成》(1957) 等,是迄今研究广东扬琴技法和广东乐曲结构最全面系统的论著,他曾作曲30余首,如《春郊试马》、(均有扬琴独奏谱),《宝鸭穿莲》、等。

方汉:扬琴演奏家,他承前启后,勤于创新,发展了扬琴技艺。他的急速运竹飞扬过耳,双竹似飞轮滚动之势,音流一泻千里,堪称琴界一绝。1953年参加第四届世界青年联欢节音乐比赛演出《双声恨》等曲曾获奖。他还创作扬琴曲《渔港归帆》《翠竹迎风》等。

广东音乐,具有鲜明的地方色彩和独特的民族风格。在旋法、调式、乐句的润饰加花、演奏的技巧韵味等方面都自成一格。它的旅律进行,除了多级进或小跳,也常出现大跳。尤以八度跳进,配合着节奏的变化,适合表现热烈、高昂或感叹不安的情绪,这和扬琴、琵琶的演奏特点分不开。扬琴在旋律和乐汇上的润饰加花手法,如在某一乐句前起引入和连接作用的润饰性音型,称为“*头”;乐句最后起结尾作用的润饰性音型称为“迭尾”,各具一定的格式;有以在曲调进行的乐汇中,添加插入音、辅助音、经过音、装饰音等润饰音型,使旋律更为自然谐和而流畅丰满;在扬琴上擅长运用连打音,衬音、坐音、花音、顿音、齐竹、轮竹、颤竹等竹法技巧,发挥华采性和装饰性的即兴加花的润饰手法,使广东扬琴具有华丽爽朗、活泼明快、神扬顿挫、跌宕有致的特色。

广东音乐及其扬琴曲的调式,根据拉弦乐器的不同定弦,常用的约有四种:正线的“合尺调”(徵、商音5—2弦),通常用于比较活泼、明朗、稳定的乐曲,如《旱天雷》、《倒垂帘》、《雨打芭蕉》等,多为徵调式,是大多数用的基本调式;反线的“上六调”(宫,徵音1—5弦),通常用于比较明朗有力的乐曲,具有大调色彩,如《走马》《狮子滚球》等,常用宫调式,有时也有徵调式等出现;“乙反调”(以↓7、4为中心的徵、商音5—2弦),专门表现哀怨、凄凉的情调,如《连环扣》《昭君怨》等,其所奏曲调悲中有美,传情感人。比7音稍低的↓7音和4音是乙反调的特殊色彩音,一般不用3音,形成有复式音阶结构的倾向,别具特殊的韵味和色彩;“士工调”(羽、角音6-3弦),通常用于比较轻快或激昂的乐曲,如《小桃红》等。以上所述也不是绝对的,主要还是在于旋律、节奏和速度等音乐语言的基本表现手段。广东音乐扬琴传统曲的曲式结构,大部分是单一板式的几句单段体或单两段体、单三段体、单多段体;有前一部分为四四拍子到后一部分变板为二四拍子或一四拍子的,也有“八板”体的34小节或68小节的(如《雨打芭蕉》《昭君怨》都源自琵琶谱,是“八板”的变体)。总的说来,结构都较简单。

严老烈根据传统乐曲《三宝佛》中第二段《三汲浪》改編的《旱天雷》,第三段改编的《倒垂帘》,都是以右竹打垂拍音的“右竹法”特点的扬琴独奏曲。早期的传统小杨琴只有两排马,左条马之两边调纯五度音程关系,每条马只设七个音位,即“双七型”广东扬琴,只能奏21个音,实际音域为七音阶的两个八度多三个音。“右竹法”利用这种音位排列,创造了一种“坐音”的润饰加花技巧,以右竹擅长在中低音区主奏旋律音,在其每两个旋律音之间,用左竹平均插入持续固定的骨干高音,双竹交替配合起来,使主调更加烘托华采,悠扬。这种“坐音”花点,由于左竹插入音一般都是旋律所用调式中的主音或属音,还添加一些和声的音感,这是广东音乐扬琴独创的特色。如《倒垂帘》的后段,就有极富华采的坐音奏技,使明快酣畅的曲情推向高潮。

广东扬琴常用一种“顿音”竹法,亦称“顿竹”,即用单竹稍轻击弦后,立即用另一手中指把余音按住,发出短促而有弹性的音。如《倒垂帘》、《雨打芭蕉》等扬琴曲中均有顿竹的妙用,富有抑扬顿挫和音色对比。下例是《雨打芭蕉》的顿竹音点,节奏顿挫,表现雨打芭蕉独闻淅沥之声,如见芭蕉婆娑摇曳之态,唤起人们对南国风光的情趣。

经整理改编为扬琴曲《雨打芭蕉》(又名《蕉林喜雨》),复奏部分变化较大,原来的中速变为慢速,出自前面开始部分的第1—8小节和第15、16小节,之后在热烈的快板和回到原来2/4拍子中再反复这两句曲调,并在慢起渐快、弱起渐强中运用快速连续密打的竹法、使全曲推向高潮,表现人们在甘霖普降后的喜悦心情。

《旱天雷》是严老烈最早的以扬琴润饰手法改编的,原曲《三汲浪》是古曲《三宝佛》中第二支曲牌,从清末的“粤讴”本中可以看到它是作为开唱“粤讴”之前用琵琶演奏的一段引子,旋律、节奏平滞缓慢,经大幅度的改造发展,以强烈的节奏、跳进、切分音、密集的衬音、坐音、花音、连打音、颤竹等润饰技法,使全曲明快爽朗,活泼跳跃,整个乐曲的意蕴和气质都焕然一新,实际完全是属于创作的范畴。《旱天雷》这一曲名,显得不同凡响,民间音乐以雷为曲题的,前所少见。这雷声有震耳欲聋之意,清末民初,这时期正如久旱沉闷而令人不耐之际,这时忽然震出隆隆惊雷,可望天将降雨的喜悦心情,作者迸发出与五四运动新思潮相顺应的追求,有一种唤醒国民革故鼎新的意境。

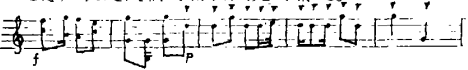

严老烈还用民间曲调《寡妇诉冤》改编为《连环扣》,原曲也可配词歌唱,曲调低沉伤感。经改编后,另创一番新意,由于运用旋律的润饰加花,以“乙反调”为主并转入正线“合尺调”的同弦转调,具有特殊的色彩和韵味。两曲的旋律对照如下: