摘 要:扬琴协奏曲 《凤点头》在创作中较好地使用了 “简单化”的创作手法。作品通过材料运用的 “简单化”、音色调配的 “简单化”、声部结合的 “简单化”、乐队处理的“简单化”、结构的 “简单化”处理,获得 “大繁若简”的艺术效果。这些看似 “简单化”的做法,目的不在于形态、技法的 “简单”本身,而在于以极其简洁的艺术形式,承载深刻的艺术思想、表现精湛的创作技巧、展示深邃的文化观念。

关键词:扬琴协奏曲: 《凤点头》: 音乐分析: 艺术特征: 文化建树

扬琴协奏曲 《凤点头》是中央音乐学院教授徐昌俊 2002年应新加坡华乐团音乐总监、指挥家叶聪的委约,完成于 2003年初的一部新作。作品于

2013年1月 17日至18日在新加坡成功首演,叶聪指挥、瞿建青扬琴独奏。 “凤点头”是中国京剧打击乐的特定术语,“在京剧的‘武场’中分有‘大锣鼓凤点头’和 ‘小锣鼓凤点头’两种锣鼓点子”!。作曲家借鉴京剧的这种音乐风格,在西方现代作曲技法的支撑下,创作了一部具有创新意义的中西交融的作品。此后作曲家又将这部作品改编为室内乐的形式,扬琴与乐队 《凤点头》改编于2003年的9月至10月间。乐队的编制是:1架独奏扬琴、6把第一小提琴、4 把第二小提琴、3 把中提琴、3把大提琴、2把低音提琴。两种形式的《凤点头》自诞生之日起就受到国内外演奏家和听众的广泛欢迎。

一、音乐分析

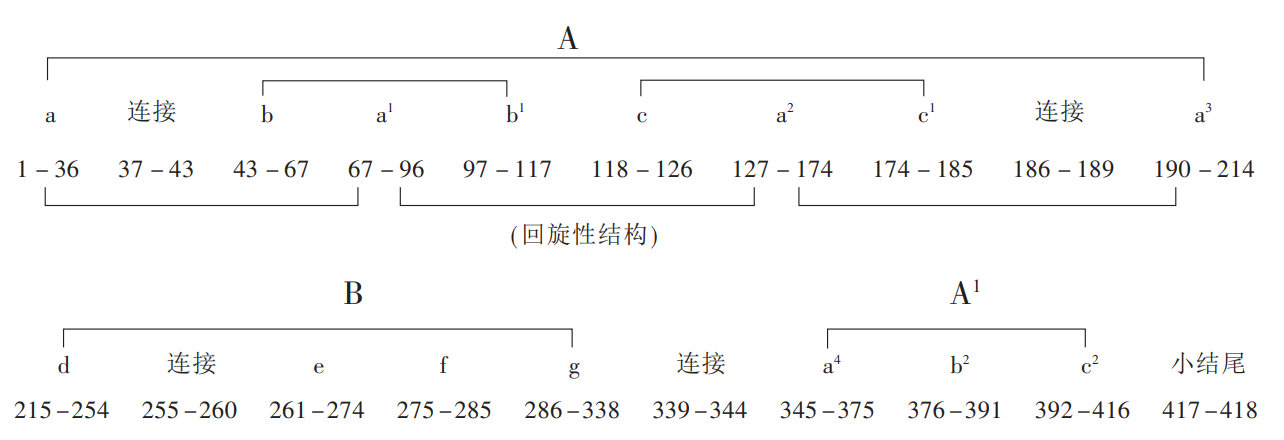

作品采用 “复三部曲式”的结构写成,曲式结构图示如下:

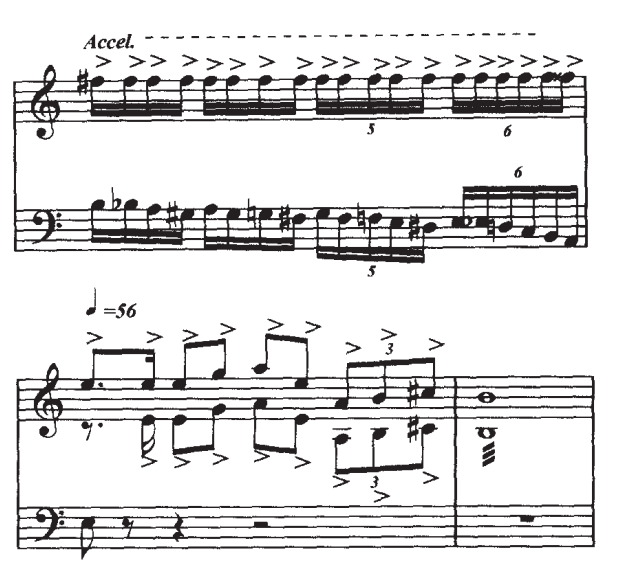

A 部(第1至第214 小节)是一个急板速度的具有回旋特性的段落(Allegro vivace,」= 164 拍)。在这里,整个弦乐队与扬琴都成为一组打击乐器。虽然每件乐器都具有音高的变化,但是作曲家巧妙地采用了持续的大二度、小七度等纵向声部组合。这就使得各声部拥堵”在一起,成为一个快速流动的大音块”,打击乐的声响特征就此显现了出来。

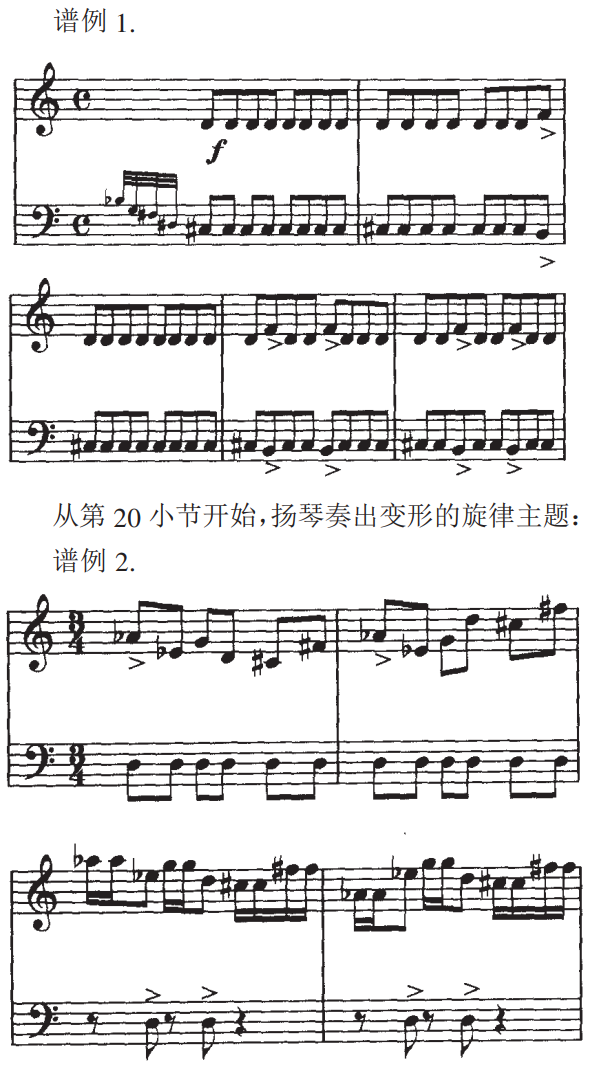

a段(第1至36小节)由弦乐队在急速的进行中快速导入,乐队从第9小节开始以密集的黯块”奏出中国京剧特有的“乌腿儿”节奏:3/4乙才乙台匡。这节奏型虽然以变形的方式呈现,但是重音切分的特征还是非常明显的。从第 13 小节开始,乐队的力度突然转为弱起渐强,为第15小节扬琴独奏的出现营造氛围。扬琴的敲击主题是以不协和的小七度音程开始,在连续的八分音符进行中,作曲家为了突出音乐进行的不稳定性,有意把节拍重音位置顺序打乱。

这个具有动力性的旋律动机被重复一遍之后,立刻做出前十六、六连音的节奏变形与音高转位的变形处理,当扬琴声部以连续的十六分音符向上滚动到小字二组的 si的时候,在特强的力度中,乐队开始进入b段。

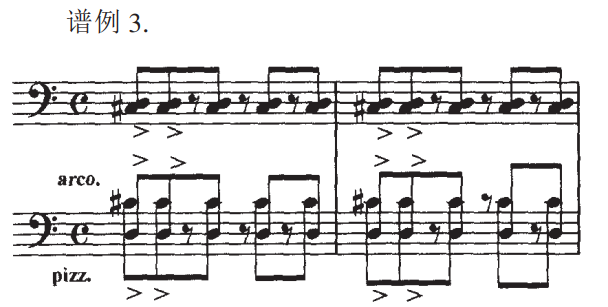

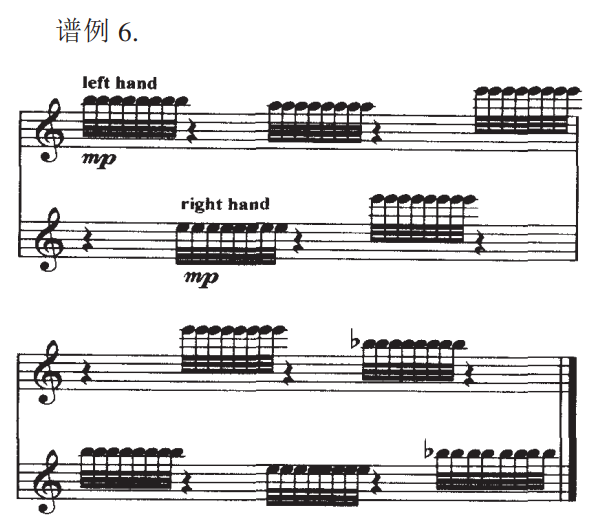

b段(第43至第 67 小节)是一个乐队与扬琴交相呼应、协奏的乐段,乐队首先以密集的、重音切分的快速、强音进行,为独奏扬琴的出现铺路”;独奏扬琴在没有伴奏乐器的情况下,双手以纵向可动、倒影对位”的方式,变化重复着乐队的打击音型。作曲家在这里营造出一个呼应、对答的音响空间,乐器之间的协奏性得到了较为充分的发挥a'段(第 67 至 96 小节)是对 a段的变化再现。比较突出的变化是从第77小节开始,第三大提琴与两把低音提琴以拨奏的方式和小二度、大七度的音程结构,模拟中国传统乐队中的大鼓音色与音型:咚咚 0咚0咚0咚这个节奏型被不断重复,给人以持续向上的动力,也为独奏扬琴快速急板的旋律进行,起到了较好的情绪烘托作用。

从第 94小节开始,乐队乙才乙台匡的节奏型再度出现,为 b'段音乐情绪的继续发展打下伏笔。

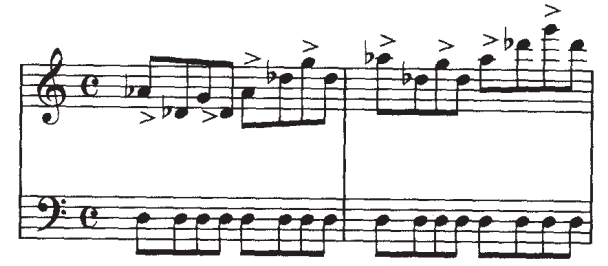

b'段(第 97 至117 小节)首先从扬琴的纵向可动”声部进入,在这里扬琴声部被提高了一个小二度,使得作品的情绪更为高昂。在乐队对比性声部插入之后,扬琴用快速的衬音奏法,为在4把小提琴上出现的‘“纵向可动、倒影对位”声部作伴奏。之后,提琴声部由薄而厚,乐队力度由弱而强,用齐奏的方式迎接a的第二次再现。

c段(第118至126小节)是一个连接性的段落,作曲家采用同音齐奏的方法演奏这个新材料。先由4把第一小提琴进入,4把第二小提琴、3把中

提琴以及大提琴、低音提琴以晚一至两小节的方式逐步跟进。力度逐步增强、声部逐步变厚、音色逐步丰富。在这一段的高潮点上,引出了a2 段。

a2段(第127至174小节)仍是对a段的变化再现。在这里,乐队与扬琴的竞奏、对答,交相呼应、此起彼伏。扬琴的旋律主题被乐队变化后,作简短再现(第135小节),并逐步按照逐级向上模进的方式为扬琴的音级上行烘托气氛。随着变拍子(5/8)的出现,乐队把扬琴引到了一个较为长大的 “华彩”段落(第153至173小节):独奏扬琴以“加花装饰”的方法再现着a段开始的敲击主题,第三大提琴与两只低音提琴则以不协和音程的拨奏,模仿着大鼓的节奏,为扬琴的“华彩”段衬托。

c1段(第174至185小节)是对c段的变化再现。同音齐奏的方法在一个纯五度的f音上展开,与c段另一个不同点是:弦乐队中的各个声部同时进入。自 186至189小节是一个小的连接句,材料来自b段。

a3段(第186至214小节)是对a的压缩再现,乐队在乙才 乙台 匡 的节奏型再现之后,音乐进行嘎然而止,在休止一个小节之后,扬琴衬音奏法再度出现。这次的衬音技法采用的是逐级下行的方式,在下行两个八度之后,自210小节开始,独奏扬琴奏出了高亢、激越的京剧“亮相”主题。这段慢板旋律只有5个小节,但是它的意义却非常重要。前面长达 %&1 小节的乐队与扬琴的竞奏,都可以视为这段“主题”的“过场”。

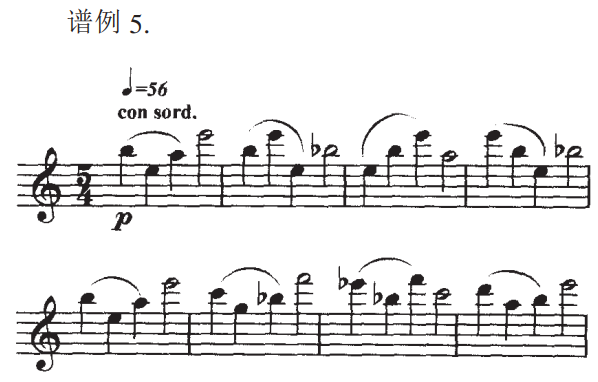

B部(第215至338小节)是一个夜歌”风情的段落,与 A部的热烈、激奋形成鲜明的对比。这个段落音乐发展的特点是:由抒情而激越、自飘逸到紧张、从轻柔至坚定。d段(第215至254小节)是一个充满了温馨与柔情的慢板乐段(」=56)。舒缓、柔美、摇曳,具有摇篮曲风格的d段(第215至254 小节)主题,由4把小提琴加弱音器奏出。

这个摇篮曲风格的主题经过两个乐句、八个小节的陈述之后,转到独奏扬琴声部。扬琴本身是一个敲击乐器,如何演奏温馨、抒情的音乐?作曲家在这里采用了中央音乐学院扬琴教授黄河独创的 “九连弹”技法———在同音上用单笕快速连击九次。就是以快速、密集的“点”在时间中的连接与延展,给人的听觉以“线”的错觉。这种演奏法弥补了扬琴由于演奏方法、发声原理等原因,造成的演奏气息悠长的旋律和长音的技术局限。

扬琴在陈述该段的旋律的同时,加弱音器的 3把中提琴以连奏的八分音符级进伴奏,朦胧、摇摆、虚幻的夜间氛围,被这一条简单的旋律线勾勒出来。从第 231 小节开始,这个抒情主题转到中提琴上进行,扬琴则以连续的切分音伴奏。在这个主题第三次陈述的时候,旋律又回到扬琴声部,两把加弱音器的小提琴用后起的十六分音符连音予以衬托,中提琴则以连续的切分音伴奏。朦胧的气氛更为浓郁。主题的第三次陈述转到小提琴与中提琴声部,主题的力度相对加强、朦胧的气氛相对削弱。第 255 至260 小节是一个小的连接,小提琴组以加弱音器的长颤音、大提琴以连续的切分音为扬琴伴奏。扬琴则以靠近琴马”击奏的方式,获取细薄、清脆的音色。

e段(第261至174 小节)的音乐材料是新的,但是风格仍然是那般虚幻、柔情。这个新材料在不断重复、发展,同时逐渐加入新声部。随着声部的变厚、力度的渐强,引出了f段。

f段(第275 至285 小节)也是一个新材料组成的乐段。在这里,速度放慢了一倍,十几个声部以大齐奏的方式、特强的力度演奏着这个新材料。也为扬琴与乐队竞奏的g段(第 286至338 小节)的出现做好了铺垫。g段是A 部再现的准备,跌宕起伏的乐队与高潮迭起的扬琴,在这里获得淋漓尽致的表现。

A'部(第 345 至416 小节)是对A部的压缩再现。首先再现了4 个小节的 b段材料,从第 349小节开始乙才乙台匡的节奏型再度出现,把音乐带回A部。之后,a段扬琴的敲击主题和 b段纵向可动、倒影对位”先后再现。乐队则以特强的力度打断”这些主题,形成戏剧性很强的竞奏关系,作品在音色、音量、织体等方面的矛盾冲突,被发挥到了极限。正当这种“种突”如火如荼的时候,音乐的进行嘎然而止。一个小节的休止之后,高度凝练的小结尾”(第417至418小节)便突然闯入”听众的耳膜,这个只有区区两个小节的“结尾”只是瞬间的一闪。在听众对作品的“审美期待”尚在展开的时候,作品就已经结束。

此所谓:意料之外”、情理之中”。

二、艺术特征

通观整部作品,笔者以为作曲家在凤点头》的创作中体现了以下几个艺术个性:

1.材料运用的简单化’

通过对极其“简单”的“幼机”材料的深度挖掘处理,以获得宽阔的戏剧性展开空间。为作品的整体横向与纵向结构,确定核心”元素。弦乐队建立在二度结构基础的不协和撞击性”快速的节奏型,扬琴建立在小七度基础上的敲击主题”,都是贯穿于A部的基础性材料。而这些材料都是极为简单”并且是司空见惯”的,一般人在这些粗朴”的材料面前可能会熟视无睹。而凤点头》就是采用不断变化重复这些简单”材料的方式,建构起一个宏大的音响空间。

2.音色调配的简单化”

通过极其简单”的手法,改变乐器的常规演奏技法,以获得新型的音色资源。譬如:在A部,通过对弦乐队撞击性”音响特征的配器处理,使得弦乐队在音色方面与扬琴相互融合,从而打破了中西乐器在音响属性方面的隔膜”;在B部,通过对扬琴特殊演奏法(九连弹”)的采用,使得扬琴获得了舒展的、气息悠长的歌唱性音乐色彩,与弦乐器的歌唱性旋律融为一体。

3.声部结合的简单化”

通过极其简单”的配器手法,获得较大的戏剧性效果。譬如:作品中的c段(第118至126小节)、c'段(第174至185小节)、f段(第275至285小节),就是一个依次进入或同时开始的乐队大齐奏”。这种“大齐奏”的手法,在一般作曲家看来是及其“简单”,并且是不屑于使用的。而凤点头》就是由于使用这类看似简单”,但却是“大巧若拙”的声部结合手法,使得作品的整体结构得到了强化、音色的多样性获得了拓展。

4.乐队处理的简单化’

通过乐队与扬琴之间、乐队各声部之间关系处理的简单化”,,进而打破个体之间的隔膜,使每个个体都成为较好地体现作曲家意志的载体。譬如:独奏与协奏关系处理就是这种原则的集中体现。协奏乐队时而成为一件(或一组)打击乐器”,为独奏扬琴提供节奏的、情绪的衬托;时而又成为一组管高乐器”,与独奏扬琴竞争、冲突、交相辉映。这种关系的确立,使得作品的艺术能量获得急剧提升、表现空间得到极大扩展。

5.作品结构的简单化’

通过作品形式结构方面的简单化”处理,进而承载深刻的艺术创作观念,表现精湛的音乐创作技巧。从音乐曲体结构方面来看,带再现的三部曲式”是一般创作实践中经常使用的一个结构形式。快、慢、快”的速度结构方法,也是音乐结构中最为常见的对比形式。再现性的结构、快慢快的力度,这类音乐作品“司空见惯”的方式,在凤点头》中却起到了意想不到的艺术效果。从作品的段落结构方面来看,凤点头》在具备西方“再现三部曲式”结构特征的同时,又兼备中国传统曲式结构中鱼咬尾”的结构特点。譬如:第 43 小节是a段的尾”,同时又是b段的首”;第 67 小节是 b段的尾”,同时又是a'段的首”。如此这般、环环相扣,直到全曲的结束。这种密切皎合”的结构模式,为统一作品的各种对比性材料,做出了积极的贡献。另外,每个段落的出现都是在听众的意料之外”,又都是在作品的情理之中”。各个对比性段落的出现,是艺术逻辑发展的必然结果,同时又出乎于听众的审美习惯之外。

以上的这些看似简单化”的做法,目的不在于形态、技法的“简单”本身。而是在于以极其简洁的艺术形式,承载深刻的艺术思想、表现精湛的创作技巧、展示深邃的文化观念。

此所谓:大巧若拙”、“大繁若简”。

三、文化建树

西方音乐发展到现代,由于自身文化资源局限等原因,开始进入观念枯竭、材料匮乏、手法单调的窘境。具有创新意识的音乐家们自20世纪中叶,开始对古老的东方哲学方法、文化观念充满了兴致。老庄之学、禅释之法、易经之理,逐渐为西方的现代音乐家们所推崇。当西方的音乐家们把眼光投向古老的东方的时候,中国的音乐家们则同时把自己的眼光投向了现代的西方。于是,中西传统文化开始了又一次的交通、融合。通过对作品的品味与分析,我们可以清晰地感受到中西文化传统在凤点头》中做到了有机互补、圆融统一。

所谓的“立足于中国传统文化”,具体体现在创作过程中揉入了中国传统文化“大繁若简”、“大巧若拙”的审美原则。这是凤点头》创作所追求的目标,并且在一定程度上实现了这个目标。

所谓的把眼光投向西方现代传统文化”,就是作曲家对西方古典、现代音乐技法、观念,有着深度的体悟与娴熟的把握。正是由于如此,使得凤点头》具备了融合中西艺术、文化精神的特质。这个特质”,主要从以下两个点上体显现出来

1.把一个极小的材料、动机发挥到极限,是凤点头》创作的一个典型特征。你材料作大作品”是西方古典、现代作曲家普遍采用的经典性作品构成方法。我们可以把这种方法称之为细胞生成”的理论与方法。作为一个有机生命体的音乐作品,与世界上的生物一样,都是在“极小”的细胞”基础上成长起来的。作曲家的创作只有按照这个定律”进行,他的作品才具有生命力。大凡古今中外的经典作品,都不会超出这个定律。凤点头》的作曲家深谙这个定律,乐队快速进行的音块”撞击性动机贯穿于作品的始终;扬琴建立在小二度、大七度基础上的敲击动机,也是贯穿于作品的始终。同时,还是作品呈示、展开、发展的基本动力。

2.扩大中西合璧室内乐作品的艺术能量,是凤点头》创作的又一个典型特征。作品的艺术形式虽然是“室内乐”,但是作品中的交响性艺术内涵、戏剧性艺术能量却没有削弱,反而由于其简单化”的结构方法,得到了加强。