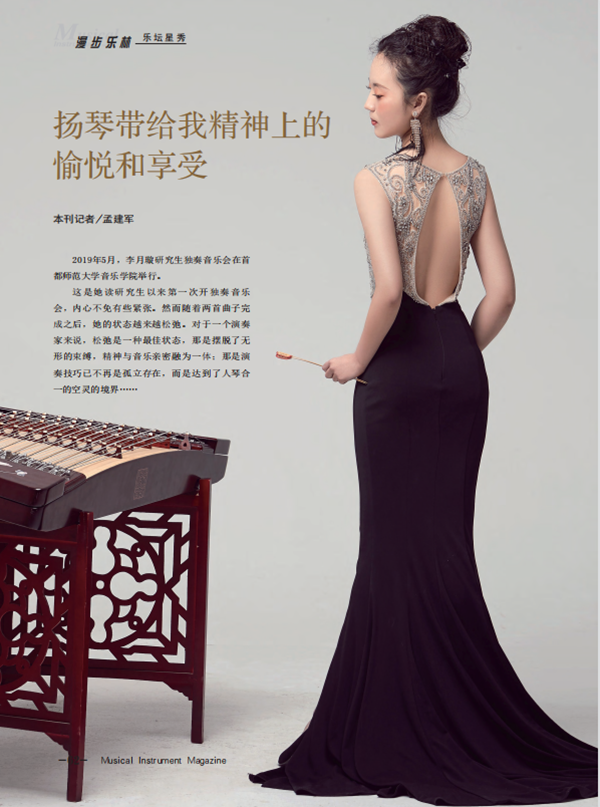

2019年5月,李月璇研究生独奏音乐会在首都师范大学音乐学院举行。

这是她读研究生以来第一次开独奏音乐会,内心不免有些紧张。然而随着两首曲子完成之后,她的状态越来越松弛。对于一个演奏家来说,松弛是一种最佳状态,那是摆脱了无形的束缚,精神与音乐亲密融为一体;那是演奏技巧已不再是孤立存在,而是达到了人琴合一的空灵的境界……

李月璇1996年出生,今年才23岁。2015年考入首都师范大学音乐学院,她一直从师于史玥副教授。秀外慧中的她刻苦用功,原本四年的本科学业她三年便学完,提前一年毕业之后,如愿成为了史玥老师的第一位硕士研究生。2018年,李月璇参加了中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会在江苏徐州举办的扬琴艺术节,一曲极富大自然美感的作品《巫峡船歌》,在李月璇倾情的演绎下,使得每一个音符都珠圆玉润,充满了对大自然的热爱,感悟到大自然的风情万种。进入决赛后,她演奏了一首也是描写自然景观的作品《春》。琴竹敲击出一片嫩绿、鹅黄,生机盎然的春潮层层叠叠扑面而来……李月璇激情饱满、张弛有度的演奏,将作品升华到人们所追求的积极向上的精神层面的高度,令人耳目一新。最终,李月璇一举夺得了扬琴比赛的金奖。

谈起学习扬琴的经历,李月璇说:与扬琴结缘,完全是受到家庭的熏陶。虽然家里没有人从事与音乐相关的工作,但父母非常喜欢民乐,因而将这一爱好遗传给了我。“我小时候特别喜欢敲击东西,一天妈妈带着我去一个朋友家,我看见他家有一架扬琴,用琴竹一敲,声音非常悦耳,当时就喜欢上了。”李月璇笑着说:妈妈见我对扬琴有兴趣,就给我找了一个启蒙老师。 "当时年纪太小,陪我去的妈妈就先跟老师熟悉扬琴的音位,回到家后再慢慢教我。”李月璇认为,妈妈其实才是她的第一个扬琴启蒙老师,因为是她手把手教女儿弹奏出扬琴的音符和旋律。

年纪稍长,李月璇开始正式系统地跟启蒙老师学习。当她用稚嫩的小手握着琴竹,目光在纵横交错的琴弦上找到音位并慢慢敲击出音阶和旋律后,老师的夸赞和鼓励令她分外开心。在学习扬琴的过程中,她对扬琴的热爱与日俱增。2006年,李月璇参加了业余扬琴考级,十级顺利通过。原本是想把弹奏扬琴当作是一个兴趣爱好,母亲的朋友还有其他琴童的家长都看好李月璇,认为她是一棵学扬琴的好苗子,不妨再深入学习,将来兴许能走上专业音乐道路。李月璇听到大人们这样的话后,有些心动。回家以后。她跟父母商量,征求他们的意见, "父母对我的想法比较支持、2006年,我们来到北京,找到了中央音乐学院现在的博士生导师黄河教授。”李月璇说:黄河教授听了我的弹奏之后,指出了许多不足,同时也觉得我具备音乐天赋,决定继续教我。“因为我一直是业余学习的状态,很多东西都不专业。黄河老师纠正了我许多以前不太规范的地方。从基本功开始,他重新给我夯实基础,也就算回炉。”在黄河老师的指导下,李月璇进步很快。也正是由于她对音乐的无限热爱,使得她在最终高考专业的抉择中,毅然选择了音乐专业,最终考入首都师范大学音乐学院,师从史玥副教授。很巧,史玥老师也是黄河教授的学生,师生同师于黄河教授,从感情上来讲,她们的关系更多了一层亲密。

"黄河教授不仅给了我扬琴技艺的知识,还对我的人生给予了方向性的指引。史老师专业上传授技艺,生活上像母亲一样给予我关照。”李月璇庆幸自己遇到了两位如亲人般的老师。

我问李月璇,在演奏上遇到瓶颈时,如何突破?她沉思片刻后回答:我需要冷静分析,为何无法突破?人一味追求快速,会忽略到很多事情。那时我需要让自己放慢脚步,去分析是哪些地方影响和阻碍了自己前进的脚步?如果还感到迷茫,会去跟老师请教沟通,因为老师清楚我平时练琴的状态。经过老师点拨,自己会清醒的走出误区和困境。

李月璇从小热衷于看书,上大学沿袭了小时候的习惯,她称自己中外文学作品都会涉猎,同时认为学习音乐能够启发人的智力。李月璇不想做只会演奏扬琴的匠人。她称:要想成为一个真正意义上的演奏家,仅会演奏乐器是不够的,而是需要具备多方面的修养,需要有境界与高度。

从一个专业从事扬琴的研究生来说,李月璇希望扬琴能够进入校园,让更多的青少年了解扬琴、热爱扬琴;她也希望自己有机会加入到为中小学生普及扬琴知识和公益演出等活动中。她说,全国民族器乐大赛即将举办,人们开始聚焦于这次大赛,同时也会关注扬琴等民族乐器,这是令人欣慰的事情。

李月璇感触颇深地说: “参加比赛可以督促人刻苦练琴。通过比赛,也可以观摩、学习到很多东西,会发现自己的不足,会有努力的方向,对学习和提高都会有帮助。”

扬琴对你意味着什么?我问李月璇。她说:学扬琴让我感到人生不那么枯燥。 “学扬琴带给人的不仅仅是一门演奏技术,虽然有人会靠它养家糊口。但我觉得,学扬琴会带给人更多精神层面的愉悦和享受,这种愉悦和享受是任何物质的东西都不可替代的。”