摘 要:中国扬琴与欧洲扬琴具有“同宗”关系,本文从中西扬琴的历史和发展对比入手,探讨中西文化不同对扬琴发展的影响。

从某种意义上说,中国扬琴有了两个“传统”——西方的和中国的,但独特的中华文化内涵是“中国扬琴”生根立命的基础,一切学习借鉴,都应围绕着这一基点进行。“中国扬琴”只有牢牢立足于中华文化的地基上,才能对世界多元文化作出应有的贡献。

一

早已被看作是“中国传统乐器”的扬琴,是三百多年前由西方传入中国的,与其它传入的外来乐器不同,它不是一种有意的、受双方外交意图支持的文化交流,也不是如利玛窦那样,以教会的名义献给中国皇帝的礼物,而是明末清初,欧洲商人、传教士们的个人行为,出于个人爱好或某种原因带进了中国。

这种特殊的处境,给“洋琴”在中国的发展“制造”了一种独特而艰难的生存环境——无乐曲、无教材、更无演奏技艺传授,在失去“母语”的情况下,闭锁在一个异文化的国度之中。谁料在这样的环境里,“洋琴”却获得了一个自由发展的空间,竟生根发芽,枝叶繁茂的成长起来,很快融入到了中华传统的音乐文化之中。短短的时间里,“洋琴”为多种民间曲艺和戏曲采用,在广大的疆域内流传,成为最后一个进入中国传统乐器群体的外来乐器。

新中国成立之初,“洋琴”就被接纳为“民族乐队”编制内的常规乐器,正式更名为“扬琴”——那个时刻,大多数人并不知道,在国际扬琴界眼中,这个扬琴应该冠以“中国”二字,因为它已经形成了自己的独特性,打上了不同于其他扬琴的文化烙印。

从“初见”于非官方文献,到“民族乐队”的“常规乐器”,历时之短,创下了中国音乐史上接纳和融合外来乐器之最。

当进入到新的发展平台,民间式的传承方法已经不能适应专业音乐发展的需要,在国家的支持下,中国扬琴很快建立起了自己的教学体系——从小学到附中、大学,直至研究生,这是现在世界上这个乐器最完备的教学体系。

二

中国历史上一直有吸收外来乐器融化在自己音乐血脉中的传统,但由汉唐到明清,情况各有不同。

汉唐之前,胡乐的传入往往是综合的、群体性的。有乐器,有演奏家,有时还有理论,例如“龟兹琵琶”的传入是和苏祗婆等一批演奏家和“五旦七声”的音乐与理论群体一起到来,致使隋、唐时期,胡风洌洌,对中国的传统音乐产生了重大影响。

宋代以来,外来的乐器和音乐也继续传入,但情形与汉唐时期不同,周边来朝进贡者渐少,战乱裹胁而来者多,缺乏群体性和可控性,传入零乱无序,接受是被动的。

这些乐器或收入宫廷(如奚琴、兴隆笙)或留在军旅(如唢呐),更多的则散落在民间。政权频频交替间,许多乐器昙花一现就失去了踪迹,如:火不思、抄兀儿、七十二弦琵琶等。

不论是留存在社会的哪个阶层,这些乐器都要经历选择、吸收与融合的过程,这个过程从宋代一直延续到明末清初,在这个阶段,经选择纳入而留存的乐器,多半以原名的音译为名称,少有再次命名的,只有继宋代奚琴而来的“胡琴”,一直戴着“胡”的帽子进入20世纪。

由此我们看到,中国历史上多数外来乐器,是因进献乐舞而被认识,靠自上而下的传授而流传,经天长日久的应用,才被认可和接纳。

扬琴的特殊,正在于它的传入并非这样,既也就不会有什么演奏家和音乐相伴出现。人们不知它的底细,依据形貌判断“非我族类”,是“飘洋过海”而来,于是笼而统之的叫它“洋琴”。称扬琴为“洋琴”时,人们只知道它来自“大海洋”①而根本不知道它出自哪里,更不知道在英语国家它叫“德西玛”(Dulcimer),在德国它叫哈克布莱特(Hackbrett),在匈牙利它叫辛巴龙(Cimbalom)等。这和琵琶一度被称为“胡琴”不同,称琵琶为“胡琴”时.宫内乐人知道这个“胡”是鱼兹,“鱼兹琵琶”是官方记载的“正名”。

懵懂的欧洲“弃婴”,在中国的土地上呀呀学语,吸吮的是中国民间的音乐乳汁,自幼就金发碧眼一口乡音,这和琵琶来到中国时满口的“弹舌语”②,多年以后才学得字正腔圆也大不相同。

“洋琴”在中国出现,没有伴随着应有的音乐和演奏技艺,稍知宫商,就能任人取用,任意组合,即使后来应用的人多了,也没有改变其随和的个性,是以其平易近人和实用而得到流传。因此,当传统音乐为时代大潮推涌而前,乐队形态进入重整时,立即被接纳应用,确是自然而然、水到渠成的事。而龟兹琵琶带着既定的音乐和相关的音律理论传来时,首先是朝中盛行,“听胡乐、舞胡旋”,自上而下,龟兹音乐使唐代“乐风大变”,等到强势的琵琶找回秦声汉韵时,数百年已悄然过去。

三

从“弃婴”一跃成为“中国扬琴”,形成了自己独特的演奏工具、演奏技法、演奏曲目,并有了自己代表性的演奏家,进而形成了不同的演奏流派,最终以中国民族音乐文化为内涵,以“中国扬琴”的身份独立存在于世界扬琴之林,仅仅用了三百多年。比起那些动辄上千年的乐器,它所留下的演变痕迹,要清晰得多。但从乐器本身来看,扬琴传入至今,小改小革不少,基本构造却没有太多的变化,欧洲人一眼就能识别出这是“德西玛”。因此,认真识别什么是“中国扬琴”,比较它与欧洲扬琴的异同成为必要。

2006年“第八届国际扬琴大会”在北京举办,中国扬琴第一次在“主场”与世界不同国家的扬琴迎面相逢。“中国扬琴”、“欧洲扬琴”、“西亚扬琴”轮番登台,谈艺论剑了,对于封闭发展了几百年的中国扬琴来说,这是一个展示自己独特性和成就的绝好机会。

秉承底蕴深厚的中国传统文化,反映出中国扬琴教育体系的相对完善,此次相逢,中国扬琴让世界真切地认识了自己,展现多多,载誉谢幕。与此同时,我们也更真切地认识了世界各地的众多的亲缘兄弟,领略到不同的琴韵和技艺,观摩到了不同的演奏风采,开阔了眼界。

被视为“三大体系”之一的中国扬琴,在相当长的一段时间里,因为种种原因,没有理清自己的“血缘”关系,音乐上更没有任何联系和承袭,仅仅知道的是自己不属于“华夏旧器”,筚路蓝缕三百年,走着封闭发展的道路,无心插柳地形成了与世界扬琴“三足鼎立”的局面。改革开放以后,国门洞开,在国际交往中逐步结识同宗,理清了“血缘”,眼界顿开的同时,难免在异同之间心摇神驰,举步前行时反倒多了一份犹豫。这是在单一乐器上特殊的“文化碰撞”,引发的可能是机遇,但也可能是危机。

四

扬琴也并非欧洲的传统乐器,是由西亚在中世纪时期传入的,西亚扬琴和欧洲扬琴都有较长的发展历史,这些在研究扬琴的其他著作中都有精彩的论述,本文不再赘述。

欧洲扬琴的鼎盛期在18世纪末期,当钢琴以“完美乐器"姿态出现以后,扬琴从西方音乐舞台上“消失”了,“高雅音乐”舞台上少见它的踪影,但它在民间一直保持着旺盛的生命力。世界扬琴大会期间,我们见识到了今天的西方扬琴,客观的比较使我们意识到,尽管西方扬琴在发展中遭遇过挫折,但在它发展中,有许多值得我们研究和学习的成就和经验。

先从乐器本身来考察,经历了近千年历程的西方扬琴,在制作材料、制作工艺和成品质量上远胜于现在的中国扬琴。这种差别的形成有诸多因素,首先是专业化的制作工艺和有序传承。19世纪西方许多国家就先后产生了家族式的扬琴制作专业作坊,家庭成员即是演奏者又是制作者,有的甚至开办了学校进行教学。由此,传统工艺的优秀成果得到传承和发展,演奏技能和音乐也得到了传播。17世纪在法国还有制作精美的扬琴奉献给皇帝,并被任命为“宫廷扬琴乐师”的记载④。而中国的扬琴制作与改革大都是民间艺人自制自用的个别行为,没有家族传承并形成规模的记载,不成规模和缺少技艺传承,这是改革思路和制作水平没有显著的创新和提高的主要原因。今天虽然有了专业的生产厂家,有了专业演奏家对改革的目的和方向献计献策,但工艺水平滞后,成品质量不尽人意,仍存在诸多问题。与欧洲扬琴的发展历程相比,中国扬琴出现了“断代”,期间相差至少400年直接进入“繁荣期”,在还没有“准备好”的情况下,有问题也属正常。

19世纪的欧洲,扬琴从社会音乐主流回归民间,在普通市民中仍然广受欢迎。随着工业化的来临,扬琴的生产和制作更加专业化了,扬琴的型制结构已比较完善,有了可以拆卸的脚架,有了制音踏板,甚至有转调装置,有的琴还装有可以拆卸的谱架。有的扬琴还获得了设计专利,并且出版了扬琴制作图。在英国、瑞士、德国、匈牙利,各种类型的扬琴形成批量生产。

从音乐方面看,18世纪的欧洲扬琴受到过宫廷和上流阶层的关注,许多作曲家为扬琴进行创作改编,其中有扬琴奏鸣曲、协奏曲、与其他乐器合作的重奏曲、大量的舞曲等许多形式,并且还正式出版了扬琴乐谱,音乐作品的丰富,达官显贵、普通市民、民间艺人,职业演奏家,在不同的场合中演奏扬琴,使扬琴在欧洲各国受到了特别的关注和发展。

19世纪后期,扬琴与弦乐、扬琴与管乐、扬琴与手风琴、扬琴与管弦或其他乐器的组合大量出现,应用扬琴的各种民间乐队如雨后春笋般建立起来,这些小型乐队在民间的传统节日、民间音乐节、民俗庆典活动中非常活跃(20世纪初在瑞士的Valais曾建立了由13台扬琴组成的“扬琴乐队”,演出当时引起了轰动⑤。脱离了“音乐舞台”的扬琴,获得了更广阔的发展空间,形成了蓬勃发展的势头。而同一时期,中国的扬琴还主要依附于戏曲说唱艺术,没有人关注它的发展,更没有专业的音乐人士参与到扬琴音乐的创作和演奏中去。扬琴的最大收获,是演奏风格的完全中国化,但缺少社会文化主流的关注和参预,也使扬琴音乐的发展显得锐气不足。

20世纪以来,西方扬琴发展的势头不减,家族式的扬琴演奏家代代延续,在制作、传播和演奏等方面起到了积极的推动作用,现任的国际扬琴协会主席,匈牙利扬琴演奏家、教育家、活动家维克多利亚·海伦莎(Viktoria Herencsar⑤)就是其中的代表,她经常与古典音乐、流行音乐、交响乐团、民族乐团以及室内乐等等多种方式进行合作演出,把扬琴带到世界各地的艺术活动中,使扬琴在更为广阔的范围内得到认识。

中国扬琴20世纪中叶的快速发展,得力于与民族音乐主流的新型民族乐队的结合和教育体系的建立。在此前提下,乐器传播、乐器改革、音乐创作、专业演奏都得到了迅猛的进步,扬琴从民间进入乐队,进而成为独奏乐器,到了20世纪后半叶,中国扬琴与国际扬琴的交流大为增强,开拓出了更为广阔的音乐发展空间。

五

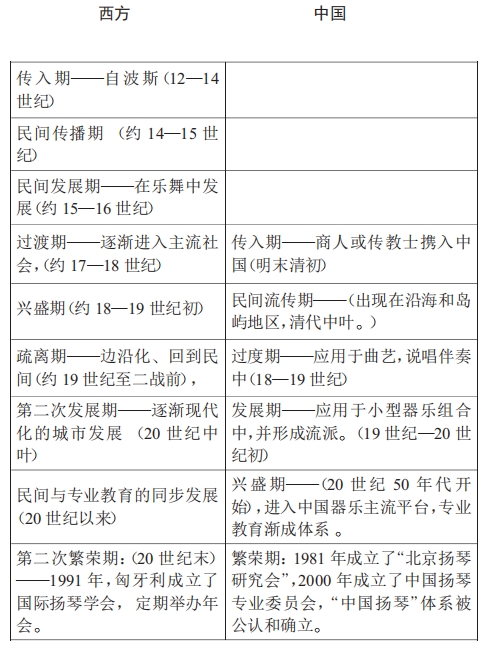

中外扬琴在发展中有相似和不同之处,是认识“中国扬琴”之所以不同于其他的基础。先用一个简明的图表来显示他们发展轨迹的异同:

东西方扬琴发展对比列表:

从上面的表中我们看到,中西扬琴确实在传入、发展等许多方面有相似的地方,但因基本国情不同,也存在许多相异之处。

相同相似之处:

1.首先要获得民间的认同

一个外来的乐器在异文化的音乐环境中能否生存,获得多数人的认可是关键,而这个认可是有条件的。扬琴能够在欧洲和中国获得认可的主要原因,是乐器构造和乐器性能的适应性。按照已知的乐器发展进化规律,扬琴处于打击乐器、管乐器和弹拨乐器发展的结合地带:演奏方式承继打击乐器的“击奏”方式,而发音则借助了弹弦乐器的“弦鸣”原理。因此,有过打击乐器和弹弦乐器演奏经验的地区,就能无障碍地接受这样的乐器,欧洲与中国都具有前两类乐器的发展和应用历史,所以,扬琴一经传入,就首先在两地的民间获得立足之地,并生存下来。

2.“有机”的融合才能发展

这里借用了化学中的一个概念——“有机”,指的是“外来文化”(这里指乐器)能不能适应和应用于自身文化的发展机制中,而且逐渐融为自身文化的“有机”组成部分。

扬琴因为自身构造和演奏方式的简捷易学,被民间接受后,在欧洲应用于民间歌舞的伴奏,融合在小型组合的乐队中,在中国则受到城镇说唱艺术的欢迎,与说书和特殊的歌唱相结合,成为伴奏中的主要乐器(有的曲种甚至以“扬琴”或“琴书”命名),获得了融入的“切入点”,才可能发展出后来的局面。

3.持续发展建立在传承的基础上

中国扬琴在流传的早期,是以一种实用的、口传心授方式在民间交流传播的,这与欧洲扬琴早期的状况相似。当这种传承方式不能满足需求时,传承就会走向“非规范”教育方式,即:个人编写教材,较大范围的私人传授。如果在这个基础上能获得进一步的发展,就会出现正规的教育传承,把扬琴教育纳入现代专业音乐教育体系。

一个完备的专业教育体系,不仅要传承和发展乐器的演奏技巧,还要研究和解决相关的音乐理论和乐器改良问题,这是使一种民间乐器登上时代音乐殿堂的必须。中国20世纪50年代以后,和东欧国家二战以后的扬琴发展,都是循此路径前行的。

不同之处:

1.传入方式的不同

中世纪时期的欧洲,宗教统领一切,包括音乐与文化。扬琴由波斯的传入,极可能与“十字军”多次东征的“圣战”有关。因此,对欧洲而言,扬琴是“拿来”的。“拿来”意味着一种主动的选择权,不能排除获得乐器的同时也获得了演奏技法,甚至获得一定数量的音乐曲谱。这种携带乐器之外文化因素的传入,对后来乐器的流传、制作和发展,会产生相当的影响,这种影响可以理解为,欧洲扬琴对中东的扬琴和扬琴音乐有某种传承和血缘关系。

而中国扬琴是个人自娱带来的,对音乐文化的传播,处于“无意识”状态,至今没有发现中国官方文献对扬琴的介绍或说明,也没有外国人设堂教授演奏方法的记录。凭空而至,无序留存,生存与发展都是在此后的颠沛流离中摸索出来的,是外来乐器传播中极少见的特殊状况——母文化缺失。

2.发展道路的不同

欧洲扬琴传入之初,被用于民间歌舞的伴奏,和扬琴原生地的应用范围相近,契合是自然而然的事。演奏技法、演奏风格并不需要做更多的调整,是一种有基础的“顺势发展”。

中国扬琴的传入,音乐上没有继承性,被说唱和戏曲接受和应用,要求的是线性旋律的表达,而且必须与不同的弹拨乐器协调合作。演奏技法、演奏风格甚至演奏工具都必须“另起炉灶”。这些看似严酷的条件,为中国扬琴的发展“规定”了一条特殊的发展道路。是特殊环境中的苦苦摸索,成就了中国扬琴独树一帜的机会。

3.发展机遇的不同

扬琴在欧洲获得发展是中世纪结束“启蒙运动”开始之际,此后的欧洲开始迅速向工业化社会转变。对乐器来说,这个转变表现在设计思想、制作工艺的极大进步上。古典乐队中的乐器,在此期间一一经过了工业文明的筛选——同类系列化、音律规范化、制作精密化,技术标准化,形成了一个以工业科技为基础的现代乐队。

与此同时,古钢琴完成了向现代钢琴的转变,这对欧洲扬琴的发展起了根本性的影响。

古钢琴与扬琴有着同一初始乐器源头,有相当接近的亲缘关系,在传播初期,乐器构造和演奏机理上仅有微小的区别,几乎是同一时间在欧洲流传。就在扬琴迅速发展,制造工艺开始精致化的同时,古钢琴搭上了工业革命的快车,走了击弦发音与键盘操控结合的路子,迅速走向了设计制造的科技化和工业化。处于工业革命成就兴奋中的欧洲音乐界,偏爱钢琴而舍弃了扬琴,使扬琴一度退出了欧洲的音乐舞台。扬琴在制作工艺精细化以后却遭到冷遇,是时代机遇使然。

中国的情况则相反。在欧洲扬琴兴盛之后才落足中国的扬琴,经三百年摸索发展,19世纪末在民间也已经达到饱和停滞状态,但很快就迎来了新中国的成立,中国民族乐队的崛起。扬琴因此进入了中国民族音乐的主流发展渠道,在有利的环境中得到呵护和发展,积数十年独立发展之功,最终成为世界扬琴三大体系之一的“中国扬琴”。是时代给了中国扬琴发展的最好机遇。

4.文化基因不同决定了技术发展的不同

技术发展的不同的各种表现,在前面的论述中已经多次列举过,这里不需要再重复。但中国扬琴与欧洲扬琴在音位排列上的不同,是文化差异的集中表现,也是许多“不同”的重要基点。技术发展的不同,并非无花之果,是受到前述的多种文化因素的影响和制约才形成的。

结 语

中国扬琴与欧洲扬琴具有“同宗”关系,从某种意义上说,中国扬琴似乎有了两个“传统”——西方的和中国的,由此可以引发出许多设想。欧洲扬琴艰辛的发展道路,给了我们许多启示,其中最重要的应该是技术上的精益求精和发展上的多元思路。能较好地吸收这两点,则中国扬琴会有广阔的未来。

一段时间里,已经有许多演奏者探索过欧洲扬琴的音乐,并移植演奏过一些作品,这都是学习和研究西方扬琴应该有的经历。国际扬琴大会期间,面对精致的欧洲扬琴,中国的演奏家难免心生羡慕,对欧洲扬琴音乐产生了更浓厚的兴趣。移植曲目日见增加,就连创作的新曲,也带有了更多的模仿痕迹,也许这是一个不可避免的过程。

需要切记的是,乐器只是音乐表现的工具,而非音乐本身。中国扬琴之所以被世界扬琴界认定为一个独立的体系,着眼点在于独特的中国音乐体系——中国式的线性旋律、飘逸隽逸的韵味,并由此产生的技术技巧。因此,独特文化内涵才是“中国扬琴”生根立命的基础,一切学习借鉴,都应围绕着这一基点进行,“中国扬琴”应该发展出更“中国”的特色,才是对世界文化多元时代的真正贡献。

注 释:

①《清稗类钞》:“洋琴”“金赤泉听洋琴”徐珂编辑,中华书局版P4963。

②《全唐诗中的乐舞资料》P94:白居易“听李士良琵琶”——中国舞蹈艺术研究会,舞蹈史研究组编,人民音乐出版社。

③Viktoria Herencsar(匈牙利):维克多利亚.海伦莎,国际扬琴学会主席,致力于扬琴的演奏、创作、教学与传播。

④《New Grove Music Dictionary》新格罗夫音乐大辞典P694—707。

⑤《New Grove Music Dictionary》新格罗夫音乐大辞典P694—707。