扬琴演奏家、改革家杨竞明(1918—1994)是变音扬琴的创始人。变音扬琴的诞生是中国扬琴现代化进程中最重要的一环,它的普及使用决定了此后中国扬琴学科发展的方向。今天在中国各大音乐院校和演出团体广泛使用的402型扬琴,遵循的便是杨竞明1958年设计成功的变音扬琴的基本原理。

一、杨竞明与变音扬琴

杨竞明早年就读于重庆高级工业学校的机械专业,因为从小酷爱扬琴,毕业后考入当时在重庆的中央广播电台音乐组民族乐队。1949年,杨竞明被调到北京的中央人民广播电台筹建一支民族管弦乐队,同时被任命为乐器改革小组组长。①由此开启了他长达三十余年的扬琴改革之路。

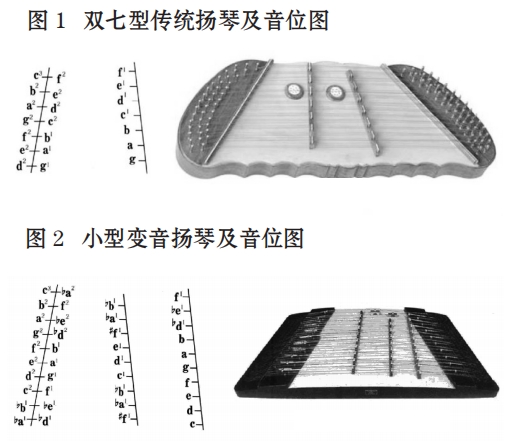

建国之初,社会逐渐稳定,中国扬琴的发展得到了前所未有的重视,中国的扬琴演奏家和制造家针对传统扬琴的不足共同发起了一系列的改革。就转调这一关键问题而言,采用的改革方法大致可分为两大类型②:一类是以郑宝恒为代表的“直接转调”;另一类则是以杨竞明为代表的“变音转调”。“直接转调”的扬琴统称为“平均律扬琴”,它们是对传统扬琴进行的颠覆性改革,不仅半音齐全且音位完全按照半音顺序有规则排列,所以转调极为便利;“变音转调”的扬琴统称为“变音扬琴”,因为其增设适用于临时转调的变音槽而得名,这种扬琴与平均律扬琴不同,它们最大限度地保留了中国传统扬琴的自然音阶排列规律,并通过音位横向扩张以及增设变音装置的方式来实现转调。

1953年,杨竞明与北京民族乐器厂共同设计制作出了“双十二音扬琴”,首次在扬琴上设置滚板并配置滚珠,以此调整音高,这是其扬琴改革进程中一次标志性的进步。③滚板逐渐演变成为滚轴板,在他日后的扬琴改革中发挥了极为重要的作用。1955年,杨竞明明确将扬琴的音域拓展和转调问题纳入研究计划,④并在1958年底成功研制出了“小型变音扬琴”,又称“小转调扬琴”(见图2),这就是中国变音扬琴的原型。它在传统扬琴(见图1)的基础上横向增加一排条码并设置变音槽,这些发明突破了中国传统扬琴数百年使用两排码的格局。

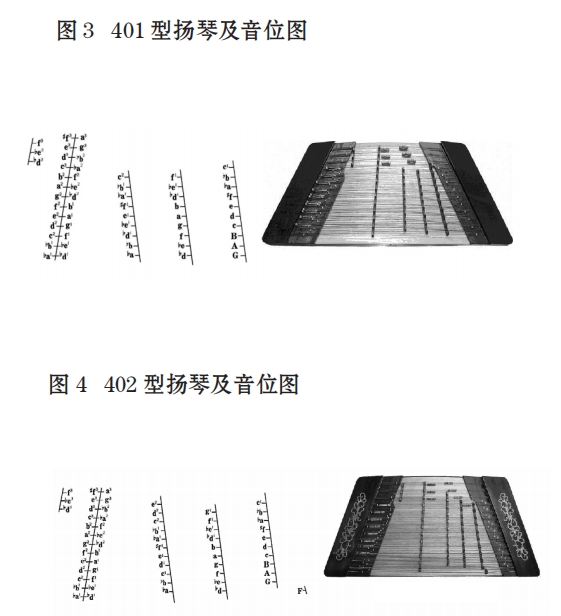

为了进一步扩大音域与音量,1961年,杨竞明将三排码的“小型变音扬琴”改进成为四排码的“大型变音扬琴”,音域达到A—a³,初步形成了变音扬琴“多排并列,横向发展”的音位排列特点。1973年,他又针对“大型变音扬琴”的降E、降A、降D”三个调音位排列紊乱、演奏不便以及琴体的面板弧度不合理等缺陷再次改进而成“401型扬琴”(见图3)。“401型扬琴”能用传统手法演奏十二个调,音域达到四个八度(G—a³),一经问世便受到了广大扬琴演奏者的欢迎并迅速推广到全国各地,被广泛应用于艺术院校和文艺团体,成为20世纪80年代中国推广程度最高的扬琴品种。

“401型扬琴”并未完全达到杨竞明的期待,仍存在“转调不能一步到位”以及“音质不够理想”等问题。遗憾的是,杨先生晚年一直病魔缠身,久卧病榻,于1994年与世长辞。但80年代“401型扬琴”的推广使用已经引爆了整个中国扬琴行业的大变革,并吸引越来越多的改革家加入到变音扬琴改革的行列之中。杨竞明的学生、中国广播民族乐团一级演员黄荣福继承了杨先生的理念,与中央音乐学院桂习礼教授、中国音乐学院项祖华教授等多位专家合作,在1990年共同研制出了“402型扬琴”。“402型扬琴”降低了“401型扬琴”琴码的高度,将中、低音区由原来的铜弦改为“851新式银色缠弦”并增设了三个同音异位琴码与一个低音码(g¹、d²、e²、F,见图4),它不仅转调更加方便,音质也得到了前所未有的提升。“402型扬琴”的产生进一步巩固了变音扬琴在中国的主导地位,现已成为中国各大音乐院校和演出团体的标准用琴。

二、杨竟明的扬琴改革理念

杨竞明的扬琴改革理念是立足于中国传统,坚持改革创新,最大程度地平衡了中国扬琴传统性和现代性、民族性和世界性的关系。他针对扬琴改革的三项发明,即“五二多码并列式”“转调变音槽”“分层滚轴板”是其改革理念的集中体现。

“五二多码并列”中的“多码并列”是指变音扬琴突破了旧式扬琴两排琴码的基本框架,横向增设条码发展成三排、四排、五排码等并列的形式,使中国扬琴的音域从最初的两个八度拓展至四个八度。“五二”指的是这些增设的条码横向相邻的两音均为纯五度,纵向相邻的两音均为大二度,这和平均律扬琴一样,半音排列极具规律性,转调十分便利。为了使中国扬琴传统的演奏手法如小三度上、下滑拨、滑颤等能够得到保留与发扬,变音扬琴的高、低音区依旧保留了传统扬琴自然音阶排列的基本原则。杨竞明还进一步完善了这些音区的半音,因此即便不使用变音槽(变音槽是转调工具,为金属制),也能做到任意转调。但因为这个部分的半音排列不如增设的条码那样规则,纵向相邻两音既有小二度也有大二度,所以遇到转调时演奏会不大方便。针对这一缺陷,杨竞明在扬琴上设置了变音槽,通过左右移动改变琴弦的有效长度进而改变音高,从而实现转调。变音槽的应用让扬琴的传统音位得以保留,符合了人们原有的演奏习惯,有利于变音扬琴的迅速推广与普及。更重要的是,变音扬琴不仅可以演奏任何变化音,完成转调,也非常适合演奏以五声调式和七声调式为主的中国音乐,表现各种传统技法,使扬琴作为一件中国传统的民族乐器具有了历史与文化的延续性,因此“变音转调”很快就成为了中国扬琴追求转调的最佳方式。此外,变音槽的增设还可以实现“一音多用”,如f²通过变音槽临时推拉可变为升f²,从而减少琴码和琴弦的数量以降低琴体张力负荷,简化扬琴结构,从而保留了扬琴原有的音色特点。

杨竞明曾在《谈变音扬琴改革新尝试》一文中明确指出,中国扬琴改革的目标绝不是“唯转调论”⑧,中国民族乐器的现代化也不等于全盘西方化。他认为,中国的扬琴演奏家需要的并不是十二平均律,而是一架转调便利的扬琴,与其一味地去改变扬琴原有的音位排列和律制,不如尝试采用变音装置来辅助转调。杨先生抓住了中国乐器改革的本质,通过横向扩张音位和高、低音区增设变音槽的方式,同时实现了扬琴半音的完善、音域的拓宽以及传统技法、音色等特征的保留,并最终达成了中国扬琴传统性与现代性、民族性与世界性的统一。

三、杨竞明扬琴改革的现实意义

1958年,变音扬琴的成功研制在中国扬琴发展史上具有划时代的意义,它不仅确定了中国现代扬琴的基本形制,也为后来中国扬琴的演奏、创作与教育走向科学化、规范化、专业化开辟了道路。

第一,基本实现了中国扬琴形制的统一。20世纪50至80年代是中国扬琴乐器改革的跃进时期,在此期间各式各样的扬琴被研发出来,常见新品种就达到二十余类。它们就像各地方言一样,可谓五花八门、琳琅满目,这在中国民族乐器改革进程中呈现出一种相当独特的现象。当然,这也给扬琴演奏和学习带来了不少的麻烦,音位的频繁变化使演奏者需要随时更新演奏手法,经常是上一种扬琴的演奏方法还没完全学好就不得不去学另外一种。多种扬琴各行其是导致人们无所适从,不仅各地区扬琴的演奏与交流因此而存在障碍,专业院校的扬琴教学也难以正常运行,人们希望能尽快将扬琴的演奏音位和手法进行统一与规范。经过一番优胜劣汰,到20世纪80年代初,“401型扬琴”最终以标准形制的身份确定下来,这使在中国持续三十年多种扬琴并存的局面终于画上了句号,从此中国扬琴实现了乐器制作工艺的标准化。

第二,促进了扬琴音乐创作的繁荣发展。“401型扬琴”在中国得到普及后便迅速激活了它各方面的潜能。由于乐器形制的统一,作曲家具备了最根本的创作依据,明确了扬琴音乐创作的标准与规律,从本质上避免多种问题的出现。另外,音域的拓宽与半音的健全使扬琴完全可以承担起各种类型的音乐,也使它能够顺利融入到其他的音乐艺术形式,产生了除独奏外的更多表演形态,如重奏、合奏、协奏等。这些进步都极大地激发了专业作曲家参与扬琴音乐创作的热情,从而改变了以往长期由演奏家单一创作的局面,使扬琴音乐作品无论是在题材、体裁、风格还是表现手法、演奏形式上都呈现出全新的面貌。如题材方面,有歌颂自然风光的《天山即景》(黄河,1984年)、《春到清江》(刘维康,80年代)等;有描绘地方风情的《金色的牧场》(黄河,1981年)、《海峡音诗》(项祖华,1988年)等;也有表现抽象意境的《思》(魏砚铭,1985年)等;从其他器乐曲移植过来的有《丝路掠影》(项祖华,80年代)、《阳光照耀着塔什库尔干》(徐平心,80年代)等;借物抒情的《忆事曲》(周煜国,1985年)、《凤凰于飞》(桂习礼,1986年)等。创作技法方面,有大量使用和声对位法的乐曲如《节日的天山》(郭敏清,80年代)、《川江韵》(黄河,1997年)等;使用复调音乐的《竹林涌翠》(项祖华,1987年)、《黄土情》(黄河,1998年)等;还有采用半音序进手法创作的《海燕》(韩志明,1989年)、《林冲夜奔》(项祖华,1984年)等以及以全音阶为素材创作的《觅》(杨青,1986年)等。因此,80年代后中国扬琴作品的数量开始了爆发式的持续增长。

第三,实现了扬琴演奏与教学的规范化与规模化发展。因为音位排列的基本确立以及扬琴型号的统一,不仅使各个地区和流派的演奏技法终于在同一个平台上得到迅速整合与有效利用,也让各种演奏手法重新组合。它们之间的交织渗透、融汇化合,促进了更多新技法的诞生。80年代的中国扬琴学人对扬琴的演奏技法开始了全方位与多渠道的开发,不仅技法的难度、深度均得到加强,表现手法也愈发的多样化与复杂化。80年代末,项祖华对中国扬琴各个流派的传统技巧、常规技巧以及后来的创新技巧进行了整理概括、统筹分类,并总结成为“中国扬琴演奏十大技法”。1993年,在北京召开的全国扬琴教学研讨会上,参会的专家学者们又对中国扬琴五十余种技法符号进行了分类与规范。此外,由于各大音乐院校有了稳定的标准用琴,专业的扬琴教学得到了进一步的规范,极大提升了效率和质量,使中国的专业扬琴教育得到更大范围的普及和应用。可以说,20世纪80年代以后,中国扬琴在创作、演奏、教学、理论等各个方面都取得了与变音扬琴相关的标志性进展,而它们之间所产生的协同效应又成为推动中国扬琴艺术迅速发展的强大力量。

今天的中国扬琴正在发生着日新月异的变化,不仅出现了“蝶式扬琴”“改进型402扬琴”“G-402扬琴”等新品种,为了重奏的需要还成功研发了低音扬琴与高音扬琴系列,但是这些扬琴的产生都是以扩大音域或优化音质为主要目标,并未做出结构性的改动,仍然延续了杨竞明变音扬琴的基本架构。多年以来,尽管很多改革家针对变音扬琴的不足进行改良,力求从根本上破解“变音转调”的方式,不过至今还没有任何一款扬琴能达到变音扬琴的优越性能,也无法撼动变音扬琴在中国的主导地位。因此,杨竞明变音转调的基本原理直到今天都没有过时,从这个意义上讲,当今中国扬琴学界仍在杨竞明开辟的道路上继续前进。

结语

据杨竞明的学生、唐山贵军乐器有限公司董事长潘贵军先生回忆,杨先生晚年长期住院,身体十分虚弱,但他心心念念不忘的仍是变音扬琴的继续改进。潘贵军每次去医院探望,他谈论最多的总是扬琴的音质提升、体积减小、体重减轻、转调的一步到位等一系列问题,杨先生这种对扬琴发展永不满足,登攀不止的精神是多么的难能可贵。1994年,杨竞明病逝于北京复兴医院。杨先生也许不知道,他的改革理念早已撬动了整个中国扬琴学界的集体智慧,为中国扬琴开创了一个可持续发展的未来。

①王义茹《中国扬琴改革的先行者——杨竞明、郑宝恒》,《中国音乐》2008年第3期,第169页。

②杨小明、任守一《杨竞明先生扬琴改革初探》,《乐器》2019年第9期,第21页。

③李玲玲《扬琴改革的历史和思考》,《中国音乐》2014年第1期,第226页。

④杨小明《扬琴之杨(下)——回忆我的父亲扬琴演奏家、改革家杨竞明先生》,《乐器》2018年第2期,第26页。

⑤桂习礼《中国扬琴之再造》,《演艺设备与科技》2005年第5期,第42页。

⑥杨佳《扬琴中国化研究》,中国音乐学院博士学位论文2016年版,第71页。

⑦李清《中国扬琴的改革发展历程——20世纪50到80年代的扬琴改革》,《北方音乐》2014年第12期,第7页。

⑧杨竞明《谈变音扬琴及改革新尝试》,《乐器》1983年第3期,第7页。