一位好友用手机发给我竹笛演奏家刘森先生演奏的笛曲《山歌》,其中,扬琴伴奏的声音怎么那样的熟悉啊?单竹双竹,明亮饱满;轮竹和声,优美抒情;连打衬音,花散串香;强弱对比,高低鲜明。难道,那是我日思月想的最亲爱的父亲演奏的?

好友立即拿起手机,问了刘森先生的女儿刘箫。刘箫回答: “扬琴伴奏是杨竞明先生。这是杨竞明先生与刘森先生合作存世的唯一作品。”

刹时,双手在颤抖,双泪在流淌,离别23年了,今天,女儿宛如回到了父亲的身旁。

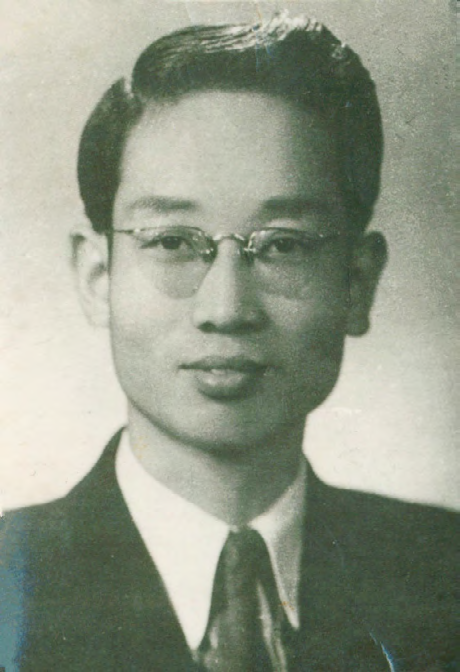

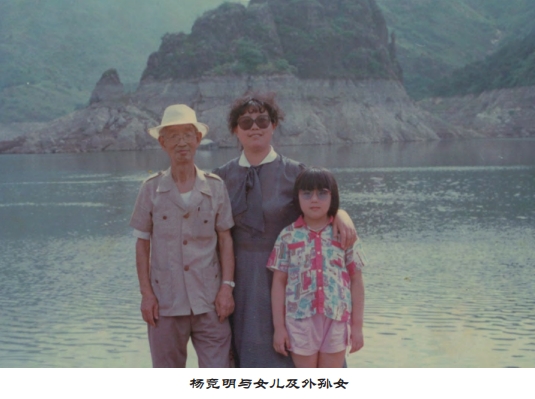

父亲杨竞明先生(1918~1994),安徽巢县人,年轻时代曾在重庆高级工业职业学校就读。一日,听得路人在演奏扬琴,父亲不禁神往心迷,如醉如痴地驻听良久。后来,竟放弃学业,一心,不,一辈子钻研此物,却也遭到奶奶的强烈反对和亲友们的不理解。

扬琴自明末清初传入我国,由于缺乏上层社会,特别是职业音乐家的扶植,一直处于落后状态,只有两排码条,共鸣腔体很小,没有配置滚珠(或滚轴)和变音槽等附件,即所谓“七音”“八音”“双十型”等扬琴。这类扬琴音数少、音域窄、音量少,转调不便,而且音色较差,调音困难,技巧简单,演奏方法随意,只能为民间说唱伴奏,或弹唱一些民间小曲。

爷爷家境殷实,父亲天资聪颖,是重庆高级工业职业学校的高材生,当时社会的天之骄子,怎么可能会迷恋上如此简陋的乐器呢?

近读青主(廖尚果,1893~1959)一书,似乎找到了答案。他说:音乐是由灵魂说向灵魂的一种语言,并引用了马丁·路德的诗:谁从事音乐/就有了一份上界的职业/因为上界的天使/个个都是以音乐为职业的/而最初的职业/是推源于上界//

当年的父亲,一定是追随那虽然简陋,但却是来自上界的扬琴音乐而去了。这一去,就是一辈子的永远……

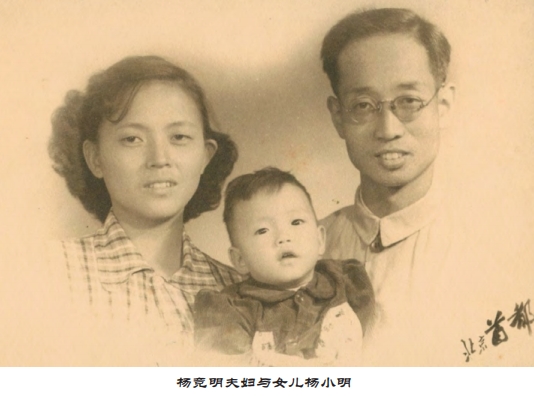

我是父亲的第一个孩子,是他非常疼爱的大女儿。当我长大到能够拿起筷子吃饭的时候,父亲便让我拿筷子当琴竹敲碗边儿,稀里哗啦的敲击声逗得我开心大笑,如同盛开的花朵,父亲更是乐此不疲,只有妈妈呵斥一通。父亲教我用筷子敲碗边儿时,用的是正规的扬琴持竹的手法,什么“咕噜音”“浪竹”“收竹音”一通猛敲,有一天,父亲突然喊了一声: “对啦!”此前不知敲破了妈妈多少碗呀!

从此,父亲便正式收我为“徒”。记得父亲教我的第一首曲子是《社员都是向阳花》。令我至今难忘的是,平时慈眉善目,甚至有些娇惯我的父亲,在传艺给我时,会变得非常严厉。父亲常说,第一遍允许错,第二遍不允

许错,因为第二遍还是错误了,就巩固了一遍错误,再改正就更困难了。在基本功和独奏曲训练时,父亲最喜欢强调: “强而不燥,弱而不虚,快而不赶,慢而不拖。”古人说: “丝不如竹,竹不如肉。”所以,我至今记得很清楚,父亲先叫我反复地唱《社员都是向阳花》这首歌,并且要跟着广播里的陆青霜(音)阿姨学唱。父亲说,只会打扬琴是远远不够的,只有近“人声”,才能唤起直接的感受,才能使你的琴声有了生命,你的音乐才会好听。

民间艺诀说:二胡一条线,笛子打点点,扬琴一捧烟。父亲演奏扬琴的音色,至今为业内行家们津津乐道。音色美,从“持竹”开始, “三指手形,腕指结合”是父亲最先提倡的,如此演奏出来的扬琴琴音可控力强,纯净、柔婉、圆润、饱满,加之以扬琴的“弹、轮、颤、滑、点、拨、揉、勾”八大技法,演奏出来的扬琴艺术效果如同青烟缭绕,袅袅盘旋,翻滚云落,余音不绝。父亲正是用“一捧烟”启发我的艺术思维,随着《社员都是向阳花》一曲的日臻成熟,把我领进扬琴艺术之门。

近六十年的扬琴艺术实践,我也教过了成百上千的学生。每当我面对学生的时候,总仿佛自己回到了父亲的身边,聆听着父亲的教诲。最近,我应邀参加了在中央民族大学举办的“全国青少儿校园未来星的总决赛”任评委,经我高度评价的那位扬琴独奏小姑娘荣获了金奖,在学生们和家长们的掌声和鲜花中,我最先想到的是父亲,我这一生的艺术道路和成就,都是拜父亲所赐啊!

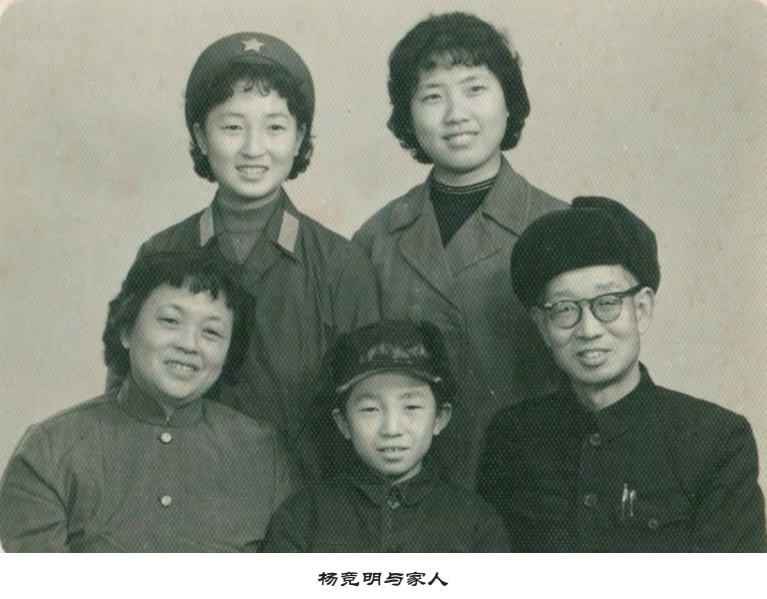

父亲非常喜爱自己的学生,记得他常说:“我很欣慰,全国有380多名学生,等我退休后,我们老两口到全国转一转。”自打我记事起,家中来学习扬琴的学生,常常是父亲还没下班,学生们已经在排队等候了。傍晚,拖着一身疲惫的父亲,一进家门,看到了学生们,顿时兴奋了起来,顾不上吃饭,先教起学生们来。那个时代,学生们不但不用交一分钱的学费,而且都知道母亲烧得一手好菜,学罢扬琴,还要饱餐一顿,才各自回家。杨家的这一家风保持了很多年。至今,父亲当年的学生们多数已过古稀之年,提起到我家学艺的情景,还是那样的津津乐道。父亲的学生潘桂军回忆道:(1984年)当杨老得知我办音乐艺术幼儿园后,决定到唐山看我。杨老神采奕奕来到幼儿园,我紧握着杨老的手,激动的泪水止不住地流,嗓子哽咽着说不出一句话。恩师不但没有埋怨我不去看望他,反而远道来看我。杨老说:你们办艺术幼儿园,我非常高兴,来帮帮你们,老了老了还能教教孩子们,生活会更充实。’教小孩,杨老师可有耐心了,手把手地教,四、五岁的小孩经杨老师一教,进步很快,我真为孩子们感到幸运。为了我把幼儿园办得更好,杨老来唐山的次数越来越密,亲自为我们编写了幼儿扬琴教材。”

儿时随父亲学琴,印象中,父亲对我观察得极其细致和耐心,而且时常若有所思。父亲在思考什么呢?现在看来,父亲似乎想在女儿学琴的反映中,思考着如何让天下的孩子们喜欢上扬琴吧?

扬琴作为“琴”,传入中国虽然仅仅400年的历史,然而,中华民族却是一个极其喜爱琴、崇拜琴的民族。

《荀子·乐论》: “君子以钟鼓道志,以琴瑟乐心。”

《庄子·让王》: “鼓琴足以自娱。”

《桓谭·新论·琴道篇》: “八音之中,惟弦为最,而琴之为首。”

《刘向·琴说》: “凡鼓琴,有七例:一曰明道德,二曰感鬼神,三曰美风俗,四曰妙心察,五曰制声调,六曰流文雅,七曰善传授。”

传说: “琴,神农造也。”考古实物证明,古琴有着4000年的历史。从接受美学的角度来看,琴声琴音对中华民族的音乐艺术欣赏能力及审美心理构成,都起到了无法估量的作用。这一丰厚的文化土壤,正是仅仅400年间,扬琴能够在进入中国后,迅速传遍大江南北的终极原因。

父亲是在重庆聆听琴音而一生追求扬琴的。四川是扬琴流行较早和较普及的地区,至今有着200多年的历史。一首作于1803年的《锦城竹枝词》唱道:“清唱扬琴赛出名,新年杂耍遍蓉城。淮书一阵莲花落,都爱廖儿哭五更。”可见,四川扬琴在200年前的盛况。四川扬琴的演奏技巧独具特色,主要是弹轮、浪竹、压竹的音响效果激烈浓重,收竹音产生的抑扬顿挫和不协和音非常鲜明,艺术风格具有粗犷强烈的气质和戏剧性的特点。

父亲改革扬琴的思想起源于1939年,在重庆前国民党中央广播电台出现了一支35人的民族乐队,当时这支乐队演奏的曲目为“风云际会”。此曲是由张定先生与黄锦培先生合作创作的,是以描写二战时反侵略战争为内容的作品,扬琴分谱除很少的单音主题的旋律外,都是各种双声部和音、对位及琶音、分解和弦等技法,当时的双八音后来的双十型扬琴,很难达到演奏要求,当然主要是乐器的问题。从1939年到1959年这二十年中,由于扬琴的落后(不能转调、调音复杂、音域窄)给扬琴界造成了很多困难,老同志们都深有体会,当时扬琴也面临被淘汰的危险。所以,父亲从40年代即开始着手改革扬琴,当然由于当时的社会环境是不可能有所作为的,只是纸上谈兵而已。

1949年,父亲随六位演奏员调到北京中央人民广播电台,筹建一支民族管弦乐队。父亲在学习上非常勤奋,在工作上非常敬业。他自修了古筝,在演奏扬琴时,融入了古筝的演奏特点。当年国民党政府从南京撤往台湾,父亲的姐夫因是一名空军军官,要带父亲和他全家逃往台湾,父亲执意要留在大陆,他说:“我是搞艺术的,我要把自己的艺术生命贡献给新中国。”解放后,父亲进入了中国广播民族乐团,因他有在重庆电台音乐小组工作的经历,舞台演奏的机会不多,于是他就把大量时间投入到研究民族乐器的改革中,诸如二胡机轴、微调等,都是那时的成果。有一次周恩来总理看完广播民乐团的演出,晚宴时特意和演奏员坐在一起,问乐队后面坐着演奏的是什么乐器?大家告诉周总理:那是蒙古族乐器马头琴,因为中国民族乐器没有低音,只能用它来代替。周总理听后说:你们乐团应该成立个乐改小组,尽快将中国低音乐器搞出来。很快以父亲为组长的乐改小组成立,中国民族乐器大踏步的改革是从那时开始。1959年,带变音推车小转调扬琴在北京西单小剧场成功亮相,从而结束了扬琴不能转调的历史。随后便是大转调四排码琴,直至“401”扬琴的问世,为中国扬琴能成为世界扬琴一大体系,父亲杨竞明先生功不可没。

父亲被任命为乐器改革小组组长,全面改革民族乐器(扬琴以外的其他民族乐器的改革从略)。当时人力、物力、财力都有充分保证,从1953年开始,经过一年的艰苦努力,1954年建立了新型民族管弦乐队,乐队中的扬琴首先用了试制的横半纵二鼎立式,经过试用演奏很不方便,并增加了演奏的难度,后来这台琴在中央音乐学院民族音乐研究所作为一件乐改资料展览,不久北朝鲜艺术团访华时参观并记录下此琴……

1955年,父亲以横五纵二列式为重点纳入研究计划。明确解决转调问题,扩大音域问题,恢复传统扬琴音阶纵列式。如果再将音阶横列式扩大一组就可达三个八度,由此可见我国传统扬琴音阶纵横结合的发展是可行的,如何处理和发展纵横结合式,是我国扬琴革新成败的关键。

明确了以上一系列的革新目标,便以科学的态度对待每一细节的改革。父亲在他从事扬琴专业之前,毕业于重庆高级工业学校机械专业,他运用所学知识对民乐的各项改革均有独创精神,从二胡的机械轴到排笙(获奖),再到致民族排鼓、云锣、低音乐器、木琴等均做出突出成绩,可以说重新武装了整个民族乐队。

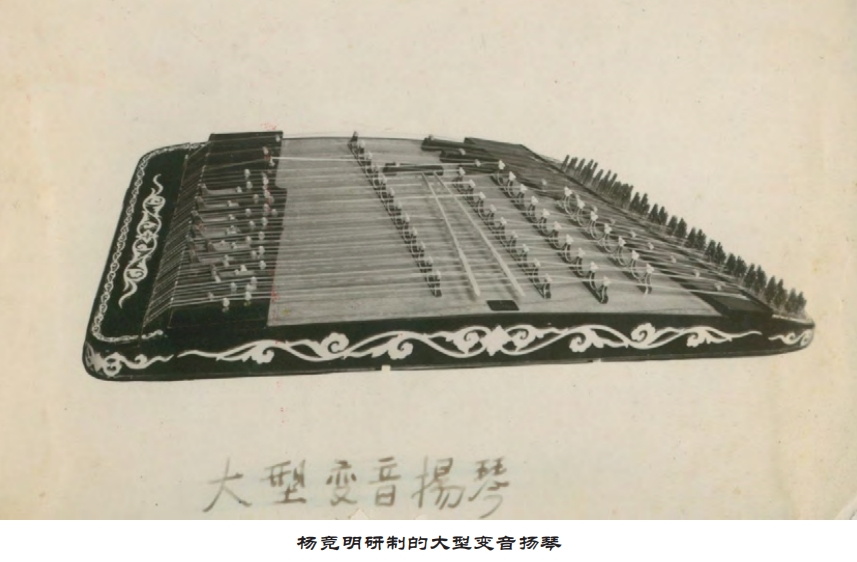

父亲感到扬琴的问题总是不解决,民族乐队就不能完整,在改革扬琴的艰苦岁月里,他经历了设计试制,实践失败,再设计,再试制,再实践,直至成功的系统反复,所废木料等装满了一个房间,终于在1958年底取得成功,成功的内容为: (1)五二多码并列式; (2)分层滚轴板;(3)转调半音槽。这三项发明是中国扬琴史上划时代的重大突破。1978年国家科委、广电部颁发了奖状,并在奖状中列上其三项发明。

1959年2月25日,在中国音乐家协会主办的乐器改革展示会上,父亲第一次公开向社会展示了他在扬琴改革上的三项发明,从此带来了全国扬琴第一次大换代(三排码扬琴),称为小转调;通过小转调扬琴在乐队中的使用实践发现,音域、音量在大型民乐队中仍不满足,他立即从事四排出码扬琴(称之为大转调),随后带来了全国扬琴第二次大换代。

1970年,某出国团要求父亲设计一台外观、音质、音量更好的琴,而正好也是对大转调扬琴进行全面高速改革的时期,这一想法立即得到了北京民族乐器厂刘丰厂长的重视,并召集了技术股、生产科及订货单位有关师傅等十余人参加会议,会上听取了父亲对目前变音扬琴的十项改进方案——调整音衬、提高音质、调整面板及结构、扩大音量及厚度、改右码为十音码、右二码为九音码、统一转调手法、并音位排列、左右琴头加盖、全琴用桃木包厢、改黑。父亲邀请好友刘进兴师傅制做。经过一个月的精心制作,一台新型的变音扬琴诞生了(变音三型扬琴),被业界称为“401型”的第三代扬琴的成功面世,又带来了全国扬琴的第三次大换代。数年后,经父亲的优秀学生、中央广播文工团国家一级演员、扬琴演奏家黄福荣大哥的进一步改革,最终推出“402型”扬琴。

父亲除乐器改革外,对于“扬琴”的演奏方法也早有研究。演奏方法直接反映音色、力度、灵活性及乐曲表现。父亲首先发明了三指持键、腕指结合,这是非常科学的演奏方法。一直到20世纪80年代初期全国音乐院校,文艺团体的扬琴演奏者均效仿此方法,从上世纪50年代至今都以北京流派为标准。业界公认,这北京流派即杨竞明学派。

扬琴界在纪念父亲逝世五周年的时候,有关人士说:重新估价这位大师是有深远意义的,可以说没有杨竞明就没有中国扬琴,就没有今天中国扬琴事业的大发展。愿他的精神永存,他永远鼓舞我们从事民族音乐事业的人们奋发向上,中国扬琴的未来会更美好。

“没有杨竞明就没有中国的扬琴”,这句话说的多么好呀!它道出了我们的心声,也道出了父亲的遗愿。

资料表明,鉴于自己对扬琴改革的成功,使它成为完全是中国人自己的乐器了,并得到国家政府的嘉奖。“扬琴”一词已经不能反映出此件乐器的特点了。我国自古有以发明者的名姓命名乐器的习惯,如:“阮”便是晋代阮咸发明的,即命之为“阮”;那么,扬琴,完全有理由以父亲的姓氏命名为“杨琴”。父亲在晚年也有意于此。然而,一波一波的各种政治运动,最终将这本来属于中华民乐的美好意愿变为了“梦”。父亲的“梦”也是我的梦,在梦中,常常听到父亲在呼唤:“明啊……明啊……”那是1968年,我赴山西插队,列车刚刚启动,泪眼朦胧中,我看见父亲那瘦弱的身躯边追着逐渐加速的列车,边在撕心裂肺地呼喊。

五十年了,无论在专业文艺团体,还是在工厂企业,父亲那“明啊……明啊……”的呼唤时时伴随着我,那是父亲对我的全部期望。可以告慰父亲的是,扬琴之杨,在我的手中学业传承,发扬光大,紧随时代的列车,正在高速前行。