【内容摘要】江南丝竹音乐融汇了江南文化、海派文化,具有精致、细腻、柔婉、轻快、华丽、典雅的音乐风格,其音乐表演形式包含了人与人之间交往的智慧,体现了中国传统文化中的“和”文化。扬琴是江南丝竹四大件之一,在合奏中起到融合音色与引领速度的作用。文章从江南丝竹合奏中采用的“二十字诀”阐述江南丝竹的音乐风格与即兴演奏方式,并从江南丝竹扬琴声部的角度,探索其音乐特征与演奏特点,研究江南丝竹扬琴的风格性技法及其使用。

【关键词】江南丝竹;扬琴;即兴;风格性技法

精致、细腻、柔婉、轻快、华丽、典雅是对江南丝竹音乐风格最为生动形象的描述。江南丝竹是流行于长三角地区、影响遍及全国的中国传统民间器乐合奏形式,其音乐融汇了江南文化、海派文化,蕴藏着江南人含蓄细腻的性格特点,其即兴演奏形式体现了人与人之间交往的智慧以及深厚的中国传统文化底蕴。自2006年江南丝竹被列入首批国家级非物质文化遗产名录,全国各地纷纷成立了江南丝竹保护传承基地和乐社,各地的专业音乐院校、相关高校和中小学也加入了江南丝竹保护传承的队伍。现如今,城市中江南丝竹的传承地点有传统的茶楼,也有学校、文化馆;传承方式有口传心授,也有课堂教学;演奏形式有自娱自乐的雅集,也有舞台表演形式。由于江南丝竹呈现出百花齐放的繁荣发展态势,造就了其传承方式的多样化。

让青年一代的江南丝竹传承人深入了解江南丝竹的音乐风格特点,掌握风格性演奏技法、旋律润饰手法以及即兴合奏方式,演奏出原汁原味的江南丝竹,真正保护和传承国家级非遗江南丝竹音乐表演的精髓,这是本文探索研究江南丝竹即兴演奏的原因。大部分研究江南丝竹的学者都会关注到即兴演奏,对于即兴演奏的成因和方法有不同的见解,其中,具有代表性的文章是《江南丝竹“即兴”演奏研究》和《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》,两篇文章都是从音乐人类学的角度研究即兴演奏方式和规律,但是从演奏者的视角具体分析江南丝竹即兴演奏技法的文章较为少见。本文将以江南丝竹扬琴声部为例,从江南丝竹合奏中的“二十字诀”—“你繁我简、你高我低、加花减字、嵌挡让路、即兴发挥”出发,阐述江南丝竹的音乐风格与演奏方式,探索扬琴的即兴演奏特征。

一、从“二十字诀”看江南丝竹的即兴演奏方式

《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》中把江南丝竹的音乐特点归纳为“花、细、轻、小、活”,其中“花”指旋律在即兴加花后犹如华彩般绚丽的效果;“活”指轻巧灵活的即兴演奏方式。“在丝竹演奏中,即兴是形成地域风格及乐人个人风格的重要因素。”[1]即兴演奏是中国传统音乐文化的精髓,是我国传统民族民间音乐演奏中的普遍现象,也是音乐发展的动力。即兴演奏是江南丝竹音乐表演中非常重要的演奏方式,也是江南丝竹的创作方式之一。

江南丝竹合奏的过程中,每一位演奏者受到不同的环境和情绪影响,与不同的乐器和乐人配合,在共同演奏乐曲骨干音的基础上,采用二十字演奏要诀,充分发挥乐器特性,由于个人独特的演奏风格和艺术情趣,创造出个性化的乐器声部,可谓是新意盎然、妙趣横生。来源于民间并广为流传的“二十字诀”独具特色,在合奏中至关重要。

(一)二十字诀的定义

“二十字诀”—“你繁我简、你高我低、加花减字、嵌挡让路、即兴发挥”是江南丝竹合奏中声部之间的合作方式。具体是指在合奏中各个声部充分发挥各具特色的江南风格演奏技法,声部间互相聆听谦让、默契配合,在“和”乐中体会合作共赢,其中反映了中国传统文化核心“和”文化,体现了谦恭礼让、共建和谐的价值观。

(二)二十字诀的即兴演奏方式

江南丝竹乐曲大都采用支声性复调织体结构,各个声部以“母曲”为依据,在旋律骨干音处交融汇合,充分发挥各自的演奏特长和乐器特性,使横向旋律进行优美流畅、纵向织体关系协调融合。

大部分民间乐社的江南丝竹曲谱只记录了骨干音,在合奏中声部间的配合却能够相得益彰,其中的关键在于乐社固定成员在长期的演奏实践中,遵循“二十字诀”的合奏方式,通过相互磨合,自然而然地形成了大家都认可、相对稳定的声部。他们没有固定的乐谱,这是具有个性化和创造性的演奏实践。对于丝竹传承者来说,“二十字诀”是探索江南丝竹演奏技巧与合奏方式的要诀。

1.“你繁我简”与“你高我低”

从字面上看“繁”与“简”、“高”与“低”是两组反义词,“你”和“我”指代的是江南丝竹合奏中的各个声部。“你繁”是指声部A在合奏中旋律复杂多变、节奏密集丰富、强弱起伏多姿;相对应的,“我简”是指声部B旋律进行平稳、节奏简洁流畅,在织体方面突出声部A华彩性、即兴性的旋律。“你高”是指声部A的旋律线在高音区进行;与之对应,“我低”是指声部B的旋律线在中低音区进行,两个声部在音区和音色方面形成鲜明的对比,声部B在织体关系、音区音色、力度处理等方面起到衬托、补充声部A的作用。

2.嵌挡让路

嵌挡让路是传统旋律发展手法,不仅用于江南丝竹合奏,还运用于其他民间器乐合奏,如江西吹打乐、二人台牌子曲等。嵌挡又称“抢挡”,是指声部A在声部B让路时对旋律进行加花装饰,使横向旋律具有华彩效果;让路是指声部B以简化的旋律或空拍衬托并突出声部A。各个声部以完全不同的旋律和节奏形态结合,使合奏音响和音色更为丰富多彩,纵横交错的旋律线形成了独具个性的支声式复调织体形态。

3.加花减字

江南丝竹合奏中,加花减字作为旋律发展手法运用于乐曲音乐结构塑造和旋律润饰。音乐结构塑造是指各个声部在“母曲”骨干音的基础上,采用加花减字的变奏手法和演奏技巧,扩充或缩减音乐结构。作为旋律润饰技巧,加花是指运用江南风格的演奏技巧和装饰音润饰华彩性的旋律,使旋律更为华丽连贯,表现出清新流畅的江南音乐风格;减字是在旋律进行时突出骨干音,稳定音乐进行。

4.即兴发挥

“即兴是建立在既定的结构与规则之上。‘板位’是江南丝竹即兴的根基,‘字眼’是‘即兴’的外现。”[2]即兴发挥是指演奏者互相聆听、默契配合,以乐曲骨干音为框架,在规定的板式中,充分发挥每一件乐器的特性,各声部在合奏中时而分离、时而汇合,同中有异、异中求同,声部间的差异产生了纵向和横向方面的交错叠置,构成既有变化又有统一、和谐共赢的整体。

在江南丝竹合奏中要熟练流畅地进行即兴演奏表演,并且与其他声部默契配合,需要长期的演奏实践积累,只有深入细致地掌握江南丝竹的音乐风格、旋律特点、织体特征和演奏技法,熟悉加花减字、嵌挡让路的合奏技巧,才能在合奏中游刃有余地即兴发挥。知名扬琴演奏家项祖华总结江南丝竹演奏手法为“大集体中有小自由的灵活性”,大集体是指乐曲的整体结构以及骨干音;小自由指的是个人的即兴演奏技巧,即兴演奏的合奏技巧是有规律可循的。

即兴演奏的规律之一就是要掌握乐曲的板眼。板眼是中国传统音乐中表示节拍概念的术语。明清时期的民间音乐,特别是戏曲,都会采用檀板和单皮鼓作为主要的击节伴奏乐器,正如江南丝竹中的打击乐声部鼓板。左手拍板为“板”,右手打的荸荠鼓为“眼”,一板、一眼都是一拍,但是板眼并不等同于西方的节拍,板不是强拍,眼也不代表弱拍。中国传统音乐中,板眼的强弱不是固定的,要根据音乐内容的表达来处理,这与中国的汉语相关。在江南丝竹合奏中,首先要明确分析乐曲的板式,仔细聆听鼓板的板眼,板上的字是骨干音,不能随意改变,在板位上与其他乐器重合,在眼位上分离,各自加花减字,即兴发挥,在律动上保持一致。即兴演奏的规律之二便是在眼上加花减字的旋律润饰技法,笔者将在下文作具体分析。

二、江南丝竹扬琴声部的音乐特征与演奏特点

扬琴是江南丝竹四大件(竹笛、二胡、扬琴、琵琶)之一。扬琴声部点状发音特质对于竹笛和二胡的线状旋律起到了衬托的作用,其圆润柔美的音色与琵琶清脆灵巧的音色在交融与碰撞中产生了音色对比的效果,其余音袅袅的音色特点在丝竹合奏中起到了融合的作用。演奏者手持琴竹的演奏动作和声部平稳进行的旋律特质在合奏中起到了引领速度的作用。

(一)江南丝竹扬琴声部的音乐特征

在雅集玩赏性的江南丝竹合奏中,扬琴声部演奏遵循该乐种“小、轻、细、雅”的艺术风格,旋律线条华丽流畅,演奏音色圆润柔美,音乐处理细腻精致。江南丝竹扬琴在民间被誉为“一捧烟”“暗扬琴”。

在舞台表演形式的江南丝竹合奏中,扬琴处于乐团第一排的中间位置,乐团起速和变速除了要聆听打击乐的板眼,更要观察扬琴演奏者的击弦动作。江南丝竹旋律起伏多姿、力度变化细腻入微,扬琴声部在演奏中起到了引领作用。扬琴声部配合鼓板,还具有控制速度的作用,扬琴演奏者相当于江南丝竹乐团的“隐形指挥”。

(二)江南丝竹扬琴声部的音色处理

扬琴的音色丰富多彩,中音区柔美圆润、高音区清脆明亮、低音区雄厚深沉。在江南丝竹的乐曲中,扬琴声部演奏音区大部分集中在中音区和高音区,它柔和纯净、清亮悠扬、余音袅袅的音色具有烘托、融合丝竹乐器音响的作用。当竹笛或是二胡让路演奏长音时,扬琴声部以华丽流畅的快速密打加花旋律由弱渐强嵌挡,随后由强渐弱进入减字的旋律,犹如“一捧烟”悄然而去、余音绕梁。

由于扬琴是击奏弦鸣乐器,颗粒性的点状发音特点是其音色的另一特质。扬琴声部在演奏中采用较为均匀的点状节奏,与其他线状旋律的声部互相衬托。扬琴声部的演奏音色以圆润、柔美、悠扬为主,不易过于刚劲、猛烈,演奏技法以灵巧为特点。既要在嵌挡加花时突出明亮清脆的点状颗粒性发音特点,也要在让路减字时发挥平和稳定的节奏特点,从而对线状乐器起到衬托的作用。

(三)江南丝竹扬琴声部的力度处理

江南丝竹的旋律线优美流畅,以级进和小跳为主,很少有大幅度的跳进。扬琴声部大都采用渐进式的演奏力度处理,即随着旋律的级进上行和下行作小幅度的渐强或渐弱。乐句中力度变化呈现橄榄状,乐段中呈现渐强渐弱反复的波浪式变化。这样细腻精致、连绵起伏的力度变化,结合华彩性的即兴发挥润饰,形成了江南丝竹流畅悠远、韵味隽永的音乐风格。

三、江南丝竹扬琴声部风格性技法及其使用

江南丝竹扬琴声部采用丰富多彩的风格性技法对旋律进行润饰加花。扬琴声部在骨干音旋律的基础上,在风格性技法的润饰下,其声部横向旋律进行点线结合,时而连绵不断,如江南丝绸般顺滑流畅;时而活泼跳跃,具有独特的艺术感染力。

按照扬琴演奏技法分类,笔者将风格性技法分为常用演奏技法、特殊演奏技法和装饰音型技法。其中,常用演奏技法包括双打(同音反复)、齐竹、轮竹、衬音;特殊演奏技法包含弹轮(颤竹)和反竹;装饰音型技法包括倚音、波音。

(一)常用演奏技法

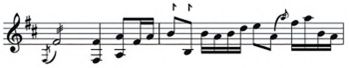

1.双打:又称为“同音反复”,是指左右竹平均交替演奏同一个音或八度音。双打技法增加了旋律的密度,使音乐情绪更为活泼流畅,是旋律加花的方式之一(谱例1)。

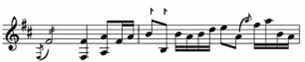

2.齐竹:又称为“双音”,是指左右竹采用相同的力度、速度和高度运竹,同时击弦、发音整齐,可以演奏三度、四度、五度、六度、八度等音程,增强了发音的力度和厚度。丝竹扬琴声部中大都采用八度齐竹,运用在乐曲开始、结尾和强力度处,强调某一个具有特殊意义的音(如板位上的),具有提示性作用,在后半拍处使用时演奏力度较弱(谱例2)。

谱例1:《欢乐歌》慢板部分片段

谱例2:《中花六板》慢板部分片段

3.轮竹:分为长轮和短轮,江南丝竹中的轮竹演奏技法以短轮为主,大多用于弱拍,演奏特点轻巧灵活。例如,第1小节第二拍的后半拍采用了短轮演奏技法,长轮大多运用于开始或结尾处(谱例3)。

4.衬音:丝竹扬琴最常运用的是八度衬音,是指一拍中相同的旋律音在同一个音区的基础上,用低八度的音来代替其中的一个音,以此增加旋律的厚度(谱例4)。

谱例3:《中花六板》尾声部分片段

谱例4:《中花六板》慢板部分片段

(二)特殊演奏技法

1.弹轮:又称为“颤竹”,分为左竹弹轮、右竹弹轮和双弹轮,是江南丝竹扬琴声部最常用的演奏技法之一。中国扬琴的演奏工具被称为“琴竹”,采用竹制,弹性较好。江南丝竹扬琴所采用的琴竹一般竹身较长、较软,便于演奏弹轮技法。弹轮在江南丝竹乐曲中运用较多,大都用于弱拍,起到润饰旋律的作用。如谱例中的演奏记号为双弹轮(谱例5)。

谱例5:《中花六板》慢板部分片段

谱例6:《欢乐歌》慢板部分片段

2.反竹:采用琴竹头的反面演奏,音色较正竹更为清脆明亮,颗粒性更强。扬琴在江南丝竹乐曲中使用反竹技法能够衬托出正竹柔美的音色,并且与其他乐器的音色形成鲜明的对比,具有华彩性质(谱例6)。

(三)装饰音型技法

1.倚音:是指依附在主音前或后的装饰音,可以根据乐曲的意境和速度来选择短倚音或长倚音,倚音演奏力度较主音弱,起到润饰主音的效果(谱例7)。

谱例7:《中花六板》慢板部分片段

谱例8:《欢乐歌》慢板部分片段

2.波音:分为上波音、下波音、复波音,模仿波浪的效果,上波音和复波音使用较多,起到润饰旋律的作用,演奏音色轻巧灵动(谱例8)。

四、探索个性化的江南丝竹即兴演奏风格

江南丝竹合奏中,演奏者既要配合默契,又要在合奏中凸显每一件乐器的特点,其中即兴演奏具有耐人寻味的艺术魅力和独特的艺术价值。江南丝竹音乐风格最为重要的演奏特点之一就是“死谱活奏”。民间有一句广为流传的艺决:“看来有谱却无谱,说是无谱却有谱。各人各有心中谱,各人各有一条路。”笔者认为,“有谱”表现为演奏者能够熟练流畅地掌握演奏技法与技巧、互相之间的配合天衣无缝;“无谱”表现为每一位演奏者都可即兴发挥、加花减字,并且每一遍都不尽相同,给人带来新的感受和体验;“心中谱”是演奏者的演奏实践经验积累,以及在合奏中反复磨合而来的演奏规律;“一条路”指在合奏过程中,演奏者为了更好地配合以及衬托其他乐器的特点,根据自身乐器特色即兴发挥,独自摸索出一条个性化的路。

笔者经过长时间的江南丝竹音乐表演实践和理论研究,在深入民间采风后,发现探索即兴演奏方式对于江南丝竹的活态传承有着重要的意义。因此,笔者在前人研究的基础上进行了概括和总结,并且提出了个人的见解。要演奏出原汁原味的江南丝竹,必须广泛而深入地学习中国传统民间音乐,江南丝竹的传统曲目大都是将明清戏曲、说唱、时调音乐作器乐化再生,学习要经过聆听—扒谱—演唱—演奏—内化—融会贯通的过程。此外,还要掌握江南丝竹所采用的工尺谱,理解乐谱的调门、板眼和结构,了解乐曲的传承脉络,研究“母曲”。

结语

青年一代的民族音乐工作者应当在江南丝竹的传承、传播和发展过程中重视保护传统文化精髓,虚心向老一辈江南丝竹表演艺术家学习,了解名家的艺术生涯及其演奏理念,学习民间艺术家即兴性艺术创作的拿手绝活。在整个学习过程中,让自己沉浸在民间音乐的氛围中,通过理论的研究学习和与民间艺术家的交流切磋,在探索过程中逐渐形成个性化的江南丝竹即兴演奏风格。

参考文献:

[1]齐琨.论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系[J].中央音乐学院学报,2009(2):3.

[2]李亚.江南丝竹“即兴”演奏研究[J].中国音乐学,2019(2):79.

作者简介:桂好好(1990-),女,上海人,硕士,上海师范大学音乐学院讲师,研究方向:扬琴表演、江南丝竹。