摘要:《山鸣涧》是浙江音乐学院青年作曲家李珺受扬琴演奏家徐艺芳委约,专门为扬琴与管弦乐队而作的一首新作品,创作完成于2023年。在2023年10月举办的“第四届杭州现代音乐节”中由徐艺芳和浙音管弦室内乐团进行首演,此后作品亦在俄罗斯圣彼得堡由卡佩拉交响乐团作为协奏演出,获得强烈反响。《山鸣涧》自面世以来,以其独特的构思、动人的旋律、生动的音乐形象、雅俗共赏的音乐风格受到了业界的广泛关注和国内外听众的喜爱。文章结合本人在作品委约和二度创作过程中对作品意蕴、内涵的理解,通过音乐本体的分析,谈谈音乐的创作风格和艺术内涵。

关键词:《山鸣涧》;扬琴;乐队;诗画;艺术特色

《山鸣涧》是一部以(唐)王维诗词《鸟鸣涧》为灵感,以自然山水为题材,以表达中国传统文化的艺术精神和美学思想为出发点,以拓宽和提升扬琴艺术表现力为宗旨而作的现代作品,它是作曲家以多元的视角在传统与当代的音乐审美中寻求平衡的一次探索。《山鸣涧》是作曲家李珺受扬琴演奏家徐艺芳委约,专门为扬琴与管弦乐队而作的一首新作品,创作完成于2023年,作品一经首演,便获得广泛的关注与喜爱。

一、音乐分析

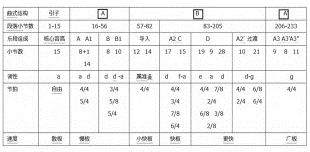

作品采用复三部曲式结构,其结构图式如下:

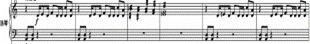

引子(第1—15小节)以扬琴泛音拨弦的方式展开核心动机材料abcge,引子由三个乐句组成,以扬琴独奏为主,通过运用大量创新技法,以音效模仿大自然的鸟鸣、水滴、兽吼、风呼等各类奇异音响,营造出山中深远寂静的氛围。随后乐队奏E音由p至ff长音推进、突收,扬琴下行七和弦琶音紧接,刻画了“月出惊山鸟”的音乐画面,最后扬琴分解和弦由高至低疾驰而下,似长濑湍急、山音回荡。作品开篇的画面与形象生动贴切,意境与氛围感十足,使人在动静虚实之间产生身临其境之感(见谱例1)。

谱例1

首部(第16—56小节)包含A、B两个段落,每个段落各有主题,A段主题(见谱例2)在a小调展开,乐句以平稳进行的四分音符为主,句尾为二分音符或全音符,扬琴以泛音方式演奏,长时值音符加上单音演奏方式,使音乐在气韵悠长中增添静止之感。乐队以碎化的和弦音对旋律进行补充,延续了引子部分营造的深远意境。A1是A的变形与扩充,将A段主题的两句合为一句,乐句从前段的方整形4句体发展为非方整形3句体,音符时值更短。调性上,A1段从a小调转入下属调d小调,I—VI—IV—V的和声进行完整呈现。扬琴以单音、轮音和双声部演奏为主,弦乐队从拨奏到拉奏,点线交织的设计使音乐逐步从松散、自由转入舒缓、流动。

B段主题(见谱例3)是具有歌唱性的长线条旋律,以2乐句、8小节陈述,以3/4拍为主,扬琴采用高八度轮音强奏,短笛同度演奏,弦乐演奏绵密的上下行分解和弦使情绪一步步推进,音乐悠扬、抒情、优美,刻画天人合一、情景交融的和谐。B1段主题是乐队主奏B主题前半段,扬琴左手轮音奏旋律、右手奏分解和弦织体,全乐队的进入使音乐更舒展、高亢,层次更丰富。后半段引入了具有动力性的新材料,以扬琴与打击乐配合为主,在核心音列中加入了增四度,使音乐在整体和谐、优美的感受中穿插了一丝谐趣,精妙的铺垫为后续乐思的展开、情绪的积蓄与释放提供了无限动力。

谱例2

谱例3

中部(第57—205小节)为插部,除导入段外,主干结构为并置型三段曲式,本部分中扬琴与乐队的齐奏、协奏、竞奏得以充分展开。导入段大量运用了扬琴击板的演奏技法,发挥了乐器的击奏特性。扬琴与打击乐齐奏节奏型作旋律织体,乐队以四度叠置和弦在不同拍位上呼应,而后弦乐队以滑音、断奏的组合齐奏旋律化的主干音,以模仿民族旋律韵味,最后全乐队齐奏节奏化的主干音,并在属和弦上不断强调,扬琴则以长轮音将增四度不断向上转位,伴随大军鼓、木管组齐奏的加入,乐队整齐划一的步调与音响使音乐得到了史诗般的渲染,营造了稳健、庄重、大气、豪迈的的音乐氛围。

A2段(见谱例4)是A段主题的性格变奏,乐段由抒情到活泼、热烈,与首部的轻柔、舒缓形成了鲜明的对比,拍子的频繁变换和音高的大幅度跳跃使音乐摇摆不定、跌宕起伏,似崎岖山路上的无限风光。C段音乐柔情优美,与A2段组成一刚一柔的对比乐段,部分素材由B段主题引申而来,扬琴在中音区演奏旋律声部并与高音区奏长音的木管组形成二重对位,在音乐的松紧、高低、先后之间,好似刻画了山歌对唱当中问与答的场景。

谱例4

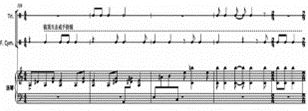

D段核心音高材料以ea#d组成,乐段间不断将材料进行扩充、模进、分裂,乐句内亦含有相同音高多次重复的跺句,加之扬琴制音器制造短促、弹性的音响效果,使旋律具有民歌韵味,音乐充满了“乡野之黠”的谐趣可爱。扬琴与打击乐在节奏上采用复调对位,而后与乐队时而齐奏节奏型,时而进行旋律的模仿对位,时而你方唱罢我登场似的竞奏,扬琴与乐队的协奏关系亦得以极大发挥。作曲家通过织体与配器的设计营造出了呼应、对答的音响空间,将山歌风韵得以再现。A2’对A2的动机再一次转调模进,并对D段再次发展,速度更快,音乐更紧张、急促,情绪更高涨,通过扬琴快速三连音八度齐竹和乐队的长震音铺垫,短促激进地将音乐推动至最后的广板(见谱例5)。

谱例5

再现部是首部主题A主题的变化再现,调性再次转入下属调,速度放慢一倍使主题时值扩大一倍,音乐自然地从快板转入了广板。主题在3次的重复过程中,情绪、织体均有较大变化。第一次小提琴与木管组在中音区主奏旋律,扬琴以八十六分节奏作为伴奏基底,辅助以分解和弦和复调织体以呼应,音乐以坚定、稳健之感为主。第二次扬琴高八度轮奏旋律,乐队与扬琴声部功能互换,短促节奏的音响更加厚重,音乐更加高亢、开阔、激昂。第三次巧妙地将乐队旋律声部再次转入中音区,形成心理落差,并伴随乐队层层叠入,多种织体融入,错位且统一的节奏运用,小提琴在高音区进行装饰性副旋律的呼应。作曲家对听众在高音区的心理期待进行反向补偿,制造了意料之外的听觉感受,音乐更加丰满、华丽、绚烂。A’部是音乐在相同旋律下进行的不同处理,形成旧材料下的新感受,故虽为再现,但是听觉、心里结构上与前一部分承接,形成了全曲的高潮。

二、艺术特色

(一)音乐与诗、画的内在联系

中国文化追求人与自然的和谐,因此在各类艺术形式中不乏以自然为题材的作品,通过对天地、山水、草木、花鸟、时节等意象刻画来表情抒志。《山鸣涧》是以自然山水为题材进行创作的现代作品,在诗词《鸟鸣涧》的触动下,透过大量拟声手法将鸟鸣、涧流等各类声效生动呈现,动静相映地表达山中“空寂”之意境。主题的缓缓流淌,将雄峻连绵的山峦映带、温润清净的草木泽生、素雅苍茫的水天一色得以一一勾画,试将中国画中的格调与气韵予以描绘。然而创作者想在山水写意中表达更豁达的人生态度和禅心禅趣,表达对“大山为屏、清流为带、天地为庐、草木为衣”世外生活的向往,以及渔舟唱晚的自娱天趣、怡然自得的人生情趣的追求,故在扬琴的清澈底色下,透过乐队的史诗渲染,音乐自苍古恬静、清雅飘逸发展出震撼灵动、开阔从容。民族乐器与交响乐队的和谐共处之美,不同音色的弦乐与多类打击乐器一起将山林的错综复杂相构建,从初始的潺潺流水到高潮部分的万物齐鸣,展现出中国式意境的包罗万象。

(二)传统与现代的巧妙融合

作品受到观众的喜爱,主要取决它兼具了民族风格、流行风格和当代风格。核心主题以abcge来发展,具有小调音乐的色彩,但乐句以非方整性结构为主,并采用了多种变换节拍使句法结构多变,中部动机发展时还运用了排比短句,类似民族音乐中的跺句,增加了音乐语言的的熟悉感和风趣度。乐曲的核心和声进行以流行音乐常用的I—VI—IV—V为主,但音高材料当中分裂出的大二度、小三度、纯四度、纯五度等民族五声调式的特性音程,乐曲将其组合成纵向的和音,并作为内声部织体及低音声部在乐曲中频繁出现。从曲式结构上说,全曲虽为复三部曲式结构,动机发展手法贯彻全曲,但内部亦蕴含着“变奏”这一中国传统音乐常见的材料发展手法,A主题进行了3次不同性格、情绪、速度的变奏,核心主题以变奏的方式承递下去,使音乐保持了“统一中求对比”的中式文化审美。从调式调性上看,音乐在陈述过程中进行了多次的下属调转调,形成了音乐色彩的独特韵味和调性对比,这种调性安排在传统扬琴作品中并不常见。作为一首当代中国扬琴音乐作品,创作者时时刻刻在强调并融入本民族传统。《山鸣涧》以扬琴为主奏乐器,很好地融合了中西方乐器的音色与音强,中西和合、古意新弹的音乐创作手法使得作品听上去既熟悉好听,又充满新鲜感和现代气息。

(三)演奏技法的创造性运用

扬琴演奏技法有“击弦类、拨弦类、滑揉类、音效类、制音类”[1]五大类别,其中音效类技法是通过多种演奏方式和组合手法产生各类非常态的音响效果,它是扬琴乐器性能优势的一个体现。在作品中,作者大量运用了扬琴的创新技法以模仿自然界的各种声音,例如泛音拨弦、指套点滑、指套滑抹拨弦、山口外滑拨、非乐音滑拨、刮拨、非乐音击弦、击板、无序滑拨等,尤其在作品开篇的引子部分,运用了众多以拨弦为主的各类组合技法,以模仿鸟鸣、兽吼、涧流、溪淌等活动着的景物和声音,将扬琴的音效类演奏技法发挥得淋漓尽致。扬琴较少有作品能如此大篇幅、集中地运用各类音效类技法,作品以丰富多变的音响色彩完成了对画面意蕴的构建,而演奏技法的创新性运用发挥着重要作用,同时亦丰富了扬琴的艺术表现力。作者用以动衬静的艺术手法,在乐音和噪音的声场交替中,生动地勾勒出一副“鸟鸣山更幽”的诗情画意图,创设了静谧、幽美、空寂的意境。

《山鸣涧》自首演后,作曲家又将这部作品改编为室内乐编制和民乐小乐队编制,室内乐编制为扬琴与小提琴、大阮、打击乐,小乐队编制为扬琴与2高胡、2二胡、1中阮、1大阮、1笛子、打击乐,小型编制使音色更加精细化,不同的形式亦能更好地适应不同舞台的需要。随着扬琴艺术的不断发展,当今许多专业作曲家已加入到民族乐器的创作中来,也产生了一批具有影响力的乐人、乐曲,相应地也促使演奏者对乐器性能、演奏技法、音乐语言和艺术特色需有更深入的了解,在技能上和音乐表达创新意识上也需要不断探索和突破,方能为扬琴艺术的音乐宝库贡献出更多的优秀作品。

参考文献

[1]李玲玲.中国扬琴乐器法[M].上海:上海音乐出版社,2016.