江南丝竹,最初曾称为“苏南丝竹"及“吴越丝竹"。江南丝竹,最早记于文献的是清代道光年间的《嘉兴府志》有云:“采苏杭之丝,截洞庭秀竹,变吴越佳音,集弦索精萃,江南有丝竹者也”。江南丝竹是流传在江苏、浙江、上海毗邻的广阔地带的民间丝竹类器乐乐种,约有三百年左右的历史。明清以来的《十番锣鼓》,民间风俗的“清客串”和“小堂名”,江南地方曲艺“滩簧”等多因素的影响,使得江南丝竹以新的乐种问世。清代光绪(1895年)李芳图的《南北派十三套大曲琵琶新谱》、1919年周石僧《国声集》所刊载的曲谱可看出,江南丝竹的乐曲已经形成和逐渐定型。

江南丝竹是吴文化的瑰宝,吴山和吴水,吴语和吴音,向以秀丽绝伦见称。江南的山水不知吸引了多少词人墨客,江南的语音不知倾诉了多少风韵乡情,江南的丝竹不知风靡了多少艺苑知音。江南丝竹具有秀丽、精致、典雅、细腻的艺术风格,不仅表现了江南人民清秀含蓄、乐观质朴的性格,而且反映出江南地区山清水秀、鱼米之乡的风俗人情。

清代宣统(1911)年,上海成为江南地区的文化中心,丝竹爱好者会集上海“文明雅集”茶楼,组成了第一个丝竹乐团体“文明雅集”,继之,成立了“钧天集”,“清平集”、“雅歌集”。东西南北四大茶楼均有丝竹聚会。当时在上海城隍庙“豫园”的“点春堂”曾举行过各地丝竹高手的集会,参加者达二百多人,是20年代最大的一次盛会。此时“国乐研究社”、“大同乐会”及“乐林”、“霄”、“云和”等乐社,苏州“吴平音乐团”、无锡“华光国乐会”、杭州“正始社”等等如同雨后春笋相继出现。另外,农村的江南丝竹也迅速发展。以“清客串”的风俗参加婚丧喜庆、庙会节日、民俗自娱等活动。

江南丝竹的演奏形式轻便灵活,中小皆宜,少则三、四人,多则九、十人。常用曲笛、二胡、琵琶、扬琴、小三弦、箫、笙、荸荠鼓板各一,称为“八大件”;乐手大多一专多能,自由组合,以乐会友,雅集自娱,深为群众喜闻乐见。

江南丝竹的传统乐曲很多,有“八大名曲”之称:《三六》、《慢三六》、《中花六》、《慢六板》、《欢乐歌》、《行街》、《云庆》、《四合如意》。八大曲及其变体或同曲异名的一些乐曲,实际都是由《六板》、《三六》、《欢乐歌》和《四合》四大曲的变体或衍变而成。这些乐曲的命名都与民间节庆和乡土风俗密切相关,也就是民间的风俗的音乐。如《行街》就是民间在婚礼行列行进时演奏的乐曲,每逢节庆、庙会等场合也常演奏;《三六》、《六板》民间以“六”为吉祥顺利;《云庆》象征吉祥;《四合》加“如意”两字也是象征“吉祥如意”:《欢庆歌》更是欢天喜地。然而有些文人喜欢儒雅托古,在江南丝竹中将《中花六板》改名《童风曲》,将《三六》改名《梅花三弄》,都很牵强附会,还是保持原名为好。江南丝竹还有从其他民间传统乐曲演化来的《霓裳曲》、《春江花月夜》、《柳青娘》、《鹧鸪飞》《高山流水》、《新水令》、《文将军》、《混江龙》、《乌夜啼》、《玉芙蓉》、《紫竹调》等,共约60多首传统曲目。江南丝竹扬琴的曲目,都是从本乐种合奏曲,经过演奏的润饰加花而衍变为扬琴曲,具代表性的有《弹词三六》、《欢乐歌》、《行街》、《党裳曲》、《中花六板》、《云庆》等,前四首扬琴曲谱,可参看中国音乐学院、中央音乐学编的《民族乐器传统独奏曲选集——扬琴专辑》线谱版(1984年人民音乐出版社)。

江南丝竹传统乐曲的曲式,是我国民族音乐在长期历史发展中形成的、具有典型意义的多种结构类型,体现中华民族的音乐审美观念和音乐思维逻辑。民族曲式结构主要有四种类型:(一)变奏体:丝竹乐曲大部分都是用变奏原则构成的。这种变奏原则是我国民间特有的板式变化体系,有单一板式、多种板式变奏体。板式常按递减原则排列,速度由慢而快,主题可出现在开始、中间或最后。如江南丝竹大型变奏套曲《五代同堂》,全曲系将《老六板》原形及其逐步装饰加花的变体的五曲联缓成套演奏,板式排列顺序为:慢花六(、一板七眼)、中花六(、一板三眼)、快花六(、一板一眼)、老花六()、老六板(、有板无眼)主题。如《欢乐歌》为单曲板式变奏体,先奏慢速的花体,后奏快速的原形。如《宽裳曲》的每段曲调是前部统一重复和后部自由变奏,全曲是一种叠奏式的局部变奏形式。(二)循环体:江南丝竹中的循环曲体别具特色。广为流传的《三六》系统的乐曲均属循环体,从换头的插入部分开始,和合头的主体部分交替反复出现,使全曲既变化又统一。扬琴曲《弹词三六》的结构亦属此类。(三)多段体:江南丝竹中无再现的多段体乐曲,如《行街》是由《四合如意》中的“小拜门”、“玉娥郎”等曲牌段落衍变而成;《云庆》是由《四合如意》中的“凭轻狂”或称“云庆江”一段衍变而成。(四)套曲体:按内容需要或按一定的传统格式,将多种曲牌或多段联缀组成的大套乐曲。如《四合如意》也称“八合”,由八首曲牌组合而成,其最大特色是用一丝一竹的领奏乐器意义与乐队合奏轮换竟奏的结合;还有大型牌套《八段锦》,也是由八首曲牌联缀成套的。江南丝竹乐曲,基本为五声音阶,这五个音都可做为调式的主音,也就是用到宫、商、角、徵、羽五种调式。这种以五声音阶为基础的曲调美感,有着典型的中国传统的审美色彩。

江南丝竹有着独特的演奏手法,并不采取主奏乐器突出领奏制,不同乐器有机地配合默契,接近重奏性质,各个乐器之间的依赖性在缩小,能动性在增大。各人只要对基本旋律骨架熟悉,在合作时就可根据乐器性能,加以即兴发挥,运用你繁我简、嵌档让路、加花减音、反高反低、有分有合、主次分明等表现手法,使各声部在演奏中时而产生分支,时而重又汇合,形成各声部之间的织体变化,产生支声复调因素,使乐曲同中有异,异中求同,构成既有变化又有统一的和谐的整体。在民间丝竹前辈中曾有艺诀:“二胡一条线,笛子打打点,洞箫进又出,琵琶筛筛匾,双清当板压,扬琴一捧烟”;还有“糯胡琴,细琵琶,脆笛子,暗扬琴。十里听到凤凰箫,五里传出三弦声”之说,对不同乐器的演奏物色作了极其生动的描述。另外还以“偷、加、停、连、滑、淡、浓,八仙过海显神通”,用来总结它的演奏技巧的规律性,说明了民间性的大集体中允许小自由的灵活性。不同乐器突出它特有的技法,相互默契配合,精雕细琢,珠联壁合,具有耐人寻味的艺术魅力。

江南丝竹扬琴,被前辈乐师喻为“一捧烟”、“暗扬琴”,一是由于扬琴自身乐器的音色特点是清亮悠扬,余音袅袅,具有融洽各种丝竹乐器音响的粘合和催化作用;二是扬琴演奏的润饰加花和音色变化,能暗暗地起着烘托与和谐作用。就江南丝竹的乐器组合情况来看,它并不突出拉弦乐器的音色,而是继续沿着我国古典民间的弹拨乐为主和箫笛串插的传统。由于江南丝竹的旋律,主要采用级进或小跳,比较平稳、流畅、秀美,与古典乐曲中悠远典雅的曲调有内在的继承和联系。在悠长的句幅,连绵起伏的曲调中,就为弹拨乐器扬琴、琵琶等润饰加花,衬托填补,提供了广阔的天地。扬琴在原体曲调的乐汇和句逗,添加各种插入音、辅助音、经过音、装饰音等润饰音型;在演奏竹法上擅长运用连打音、衬音、花音、倚音、波音、轮竹、颤竹、反竹、八度双音等技巧;在音色上要求纯净、园润、柔婉,在每个乐段、乐句及乐汇,都有极为细致的抑扬起伏的力度变化和处理。总的要求不可过刚过猛,但又须注意柔中有刚,不可一味柔腻。在力度变化上,最多是渐进式的,即采用渐强或渐弱,使旋律线呈现由弱而渐强再渐弱的“橄榄式”曲线,或渐强渐弱反复变化的“波浪式”曲线,这种旋律线通过华采性和装饰性的即兴加花润饰后,扬琴演奏的特点就如“节节如长山之蛇,起伏有致,其清韵绵长,抑扬动听”。形成细腻优雅、流畅悠远、韵味隽永的风格。

江南丝竹及其扬琴曲的节奏特点,传统布局都是从慢到快而结束。慢板、中板到快板节奏是乐曲本身的连续发展,散板节奏有时用在引子或结尾处,有时不用。这种节奏发展的规律基本体现在大小乐曲中,反之曲快板或中板结束到慢板上的乐曲是不复可见的。其他各种小曲也有逐渐催快的趋向,而且还有部分乐曲是快结快收突然停止而结束乐曲的,如《行街》的结尾部分。扬琴演奏慢板与快板的快慢感觉不是绝对的,因民间加花规律是慢繁快简,慢板每拍所用音符增多,快板每拍所用音符相对就不增多了。关于节拍类型有:一拍子(无眼板)、二拍子(一眼板)、四拍子(三眼板)及八拍子(七眼板)等几种,每种节拍的板眼不一定都是有节律的强弱进行,否则会破坏原来曲调的性格与规律。江南丝竹曲调由于比较悠扬平稳,在施律进行时常表现出两种明显的节奏特点:一种是相同时值的音符大片密集,花谱以均匀的节奏音型向前流动;另一种是相对的长短音符相音出现,造成节奏上的或松或紧,张弛有序。

江南丝竹扬琴流派名家纷呈,其代表人物是任悔初、张志翔、俞樾亭、郁鼎铭及第二代的项祖华、周惠、钱方平等。他们都为江南丝竹扬琴的开拓和发展作出了贡献。

任悔初(1887-1952):江苏宜兴人,出身清朝总督官府,北洋大臣李鸿章之婿。精擅诗文和传统民间音乐,誉称江南丝竹扬琴开山大师。1917年在上海创立著名丝竹团体《清平集》,交往云集了一批国乐名家,如汪显庭、楼恂如、杨子铺、李廷松、王巽之等,他和当时旅沪的广东音乐大师吕文成笃谊甚深,经常切磋交流。广东音乐的演奏和创作,从江南丝竹中吸取不少养料,和任老的传播媒介分不开的。他的艺术造诣甚深,尤以江南丝竹扬琴技艺超群;擅长润饰加花和变化音色,音乐表现细腻而有内涵。他首先将江南丝竹合奏曲改编为扬琴独奏形式,并于三十年代初在百代唱片公司最早灌制了扬琴独奏唱片《三六》和《花六》,这是用右竹法演奏的杰作,别具优雅细腻、流韵悠远的特点,是江南丝竹扬琴流派优秀传统留下唯一的经典音响文献。他收藏了各种传统扬琴十余台,并进行丝竹扬琴的改革,将原来铜钉式的弦轴改为主动微动螺施式的,改善了面板振荡的音色。

张志翔,浙江湖州人,擅长扬琴、琵琶等丝竹乐器,上海最早成立的江南丝竹团体《文明雅集》的前辈扬琴名家。他们在茶楼以“清客串”形式,定期聚会合乐,并以授教丝竹为生,并为《钧天集》丝竹乐社传授技艺。他培养了不少丝竹扬琴乐手,并有丝竹扬琴谱《南风操》流传至今。

《弹词三六》原名《三六》,是广为流传的著名江南丝竹乐曲。早在1895年出版的《南北派十三套大曲琵琶新谱》中已载有此曲,但却托古袭用了古琴曲《梅花三弄》的名称及一些分段标题,其中三弄的小标题为“三登落梅”故简称“三落”,显系文人雅士所纂改,实际两曲从旋律到曲意完全不同,纯属张冠李戴,牵强附会。《三六》的乐曲内容历来无文字记载,但从它经常在婚丧喜庆、庙会节日等场合演奏,它表达了人们在喜庆节日的风俗自娱和愉悦之情。《弹词三六》是根据丝竹琵琶、三弦名家夏宝琛,金筏伯的演奏谱,由项祖华整理改编为丝竹扬琴独奏曲。由于它常在评弹演唱前用作“开场音乐”,具有江南弹拨乐器的特色,故又有《弹词三六》之称。它和丝竹乐合奏曲相比,另有同曲异工之妙趣,颇具“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”的情致。曲调秀丽酣畅,节奏活泼明快,韵味清新隽永。乐曲是一首从“换头”的插入部分开始的循环体,结构关系为“BACADACEA尾声”,A是不断循环再现的主体部分,俗称“合头”,三句重尾(8+7+6);各个“换头”的插入部分B为散起的三句、C为四句、D为八句、E为五句,各为不同音乐材料的联缀,也有采取变奏因素;较多出现“乙”字的变宫音(特别是C段)和“凡”字的清角音(特别是E段),取得施律色彩的变化;各段基本都以羽音作结,尾声则突然变为落于角音,最后各个句逗也一再落于角音而结束,给人以“曲虽终而余韵悠然”之感。这种各个乐段之间用“合头,"的形式连接起来具有变奏因素的循环曲体,使乐曲在变化中取得统一,在统一中求得变化,是我国民族音乐中悠久传统特征的曲体结构形式。这种循环曲体与西洋回旋曲式的主插回旋体有近似之处,但又不尽相同。

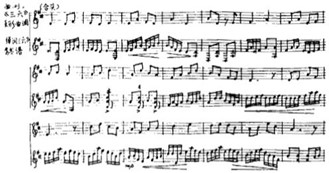

扬琴曲《弹词三六》充分发挥了丝竹扬琴擅长华。采性和装饰性的旋律润饰和即兴加花的演奏特色,将原来悠长连绵的曲调,通过各种插入音、辅助音、经过音、装饰音等扬琴化的润饰音型,以大片密集匀称的节奏音符,明快流畅抑扬起伏地逐层衍变活动;现以《三六》初次出现“合头”A的原形曲调对照《弹词三六》的扬琴花谱,可见其明显变化。见曲例1:

第三次再现的“合头”A,其中前八小节配置了双声部织体,上行旋律声部用左手反竹奏出均匀清脆的主调,下行从属声部同时用右竹弹奏DO-SOL持续骨干音型,模拟琵琶“摘分”两弦齐响、获得音色对比与和声效果。在"合头"前三小节的每后半拍采用反竹左颤的组合技法,增添了活泼跳跃的情趣,别具弹拨乐器的音响颗粒特色。见曲例2:

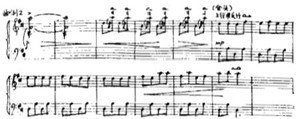

《三六》原谱的“合头”,本是同一曲调问隔反复出现五次,经改编后的《弹词三六》扬琴谱,“合头”反复出现四次,每次都有所变化,包括施律、装饰、节奏、音区、音色、力度的润饰变化与对比。音城也从传统扬琴二个八度多扩充到改革扬琴四个八度,尤以第四次“合头”再现紧接三拍“尾声”,提高八度的花音、双音、轮音的竹法,层层推向全曲高潮。整个乐曲经改编后更为集中精炼,赋子新的时代气息和民族神韵,焕发新的艺术光彩和生命力。

《三六》还有改编为琵琶独奏、弹拨乐合奏以及钢琴独奏的,成为雅俗共赏、喜闻乐见和广为流传的器乐曲目。

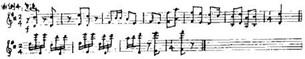

《欢乐歌》是江南丝竹传统乐曲,传说原为明代魏良辅所创昆曲《花赋》中的一首笛曲。后经整理为丝竹乐曲,又称《花欢乐》。现经项祖华整理改编为扬琴曲,发挥了江南丝竹润饰加花的特点;运用八度衬音、双音、花音、波音、颤竹、轮竹等竹法;扩充了音区和力度的对比变化,使全曲充满欢乐热烈的情绪。乐曲结构是民族器乐传统中特有的倒装单曲板式变奏曲体,前段的一板三眼拍子“中板”的变体,是根据后段一板一眼二拍子“快板”的原形放慢加花变化而成。原形曲调是起承转合关系的单四段体,起段两句分别落于徵音和宫音;承段两句分别落于羽音和宫音;转段用一系列短小的乐汇展开,落于高音,形成对比;合段三句分别落于羽音、宫音和宫音;结尾在反复快速演奏中突然放慢三小节而结束全曲,造成节奏上的紧松相映,张弛有序;《欢乐歌》曲调优美、明朗,节奏生动、活泼。

《行街》即《行街四合》,是由《四合》中的“小拜门”、“玉娥郎”、“云阳板”和“急急风”等四个民间传统曲版段落衍变而成的多段曲体。过去江南地区每逢节日庙会、婚礼喜庆等场合,人们常常演奏它,有时边行走边演奏。具有浓郁的风俗生活气息,充满明快喜悦的热烈情绪。乐曲由悠扬抒情的慢板中板,逐层发展到热情欢乐的快板急板,在不断变换节拍(4、3、2、1拍子)和速度(从每分钟60、70拍慢速开始,逐渐催快到最后急速每分钟180拍以上),时尔出现具有推动力的节奏音型:××××××××和O×0×0×0×,情绪不断高涨,最后推向高潮,用极短促的强尾音突然刹住而终止,在民间乐曲的结尾中;是很少见的一种特殊结束形式。

《霓裳曲》是根据流传在浙江一带的传统乐曲,由项祖华整理改编为扬琴曲。全曲分五段,各加小标题,每段前部相同;后部变化,是一种局部进行变奏的变奏曲休:A-AB-AB-AB-B。这种局部变奏形式都是以重复、变化而相间出现,这就自然又含有循环性特点。为了突出乐曲典雅幽美、柔婉悠远的古风,对其扬琴旋律润饰采用音腔性的加花,运用滑音指套的滑抹类就技法,通过上、下、回滑抹,奏出推拉吟揉的曲线腔音,正如古诗所云:“仙乐风飘处处闻,缓歌漫舞凝丝竹,风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞”。力求达到微妙神韵、引人入胜的境界。