1982年文化部主办全国民族乐器独奏观摹会演,各省市代表团都互相交换了各种独奏曲目的乐谱资料,发现其中不少民族乐器包括扬琴在内的演奏技法术语、符号都不统一,使用颇不方便,这给我们教学、演奏、科研、创作、出版等部门的工作;带来不少困难。

民族乐器演奏技法分类、术语、符号的规范化、统一化,乃是民族器乐演奏技术及教学基础理论的主要法度和基本结构。中国扬琴流传至今虽有将近四百年的历史,由于历史文献资料很少,传统曲目不多,过去民间艺人又局限于口传心授的习惯,因此有关扬琴技法的分类、术语、符号,长期处于歧异、零散的状态。广东音乐家丘鹤俦于1921年著书出版的《琴学新编》,提出扬琴“竹法十度”的规范,算是至今发现的扬琴技法分类、术语、符号最早的制订者。新中国成立以来,扬琴艺术随着教学、创作、乐改、科研工作的推动,演奏技巧有了很大的革新创造,技法术语、符号也随之积少成多,名目繁复。由于地区、乐种、流派和演奏习惯的不同,扬琴技法、术语、符号出现各自一套的局面,虽经交流疏通,有所探讨靠拢,但至今一直没有达到统一规范。我认为现在是到了“分久必合、去异求同”的时候了。实现扬琴技法分类术语、符号规范化统一化,这正是扬琴工作者的共同意愿与要求。建议主管部门及早召开全国性的扬琴专业教材会议讨论研究这个专题。现就扬琴技法、术语、符号实现统一规范的依据原则与总体设想,提出个人的一些见解,供大家参考。

(一)统筹兼顾

规范和统一扬琴技法分类、术语、符号,首先应该继承和尊重优秀的民间传统。任何乐器演奏技巧的演变发展,都有其历史的继承性和独创性,民间传统流传下来的一些技法术语、符号,要慎重地分析研究,其中不少是好的、含义确切、形象简明,务必继承保留下来,切不可“喜新厌旧”、另立名目。丘鹤俦创制扬琴“竹法”的乐语,如单竹、齐竹、浪竹、颤竹、轮竹等带有“竹”字的民间传统术语,是扬琴独特的本色,当永葆其美名。其次是照顾考虑现状习惯。对建国以来各艺术院校、演出团体和各地编写出版有关扬琴技法的分类、术语、符号,进行全面调查、对照分析,择优照顾其相同者;筛选归并其差异者。例如轮竹、密竹、密轮、碎音等均属同类技法,统一术语时择其大多数通用的“轮竹”为优,它和琵琶技法的“轮指”类,都是弹拨乐器的共同特色。总之,要做到纵观今昔,统筹兼顾。

(二)系统分类

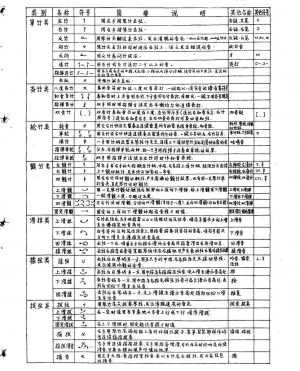

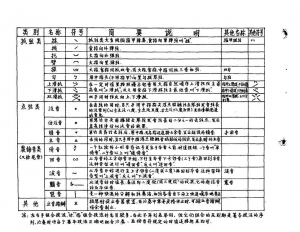

实现扬琴技法、术语、符号的统一,首先要对名目繁多的各种技法加以综合规范和系统分类。对扬琴的传统技巧、常规技巧和创新技巧,都要进行全面汇综分析,将各种不同的基本竹法、组合竹法与新技法,加以分类、归纳,组成扬琴的技法系统。有些扬琴教材或演奏法的出版,仅将各种技法术语杂然并陈而不加划分类属,容易导致基础技术训练系统的盲目性和混杂性。丘鹤俦最早总结扬琴竹法十度,只限于顺打四度、慢打四度、齐打密打各一度的技法。现今扬琴技巧有了很大的发展,它已远远不是昔日“竹法十度”所能概括的,这就需要我们在继承传统的基础上,将现代扬琴演奏技巧进行一番总结。艺术院校、演出团体的不少同行对此作了许多有益的探索。西安音乐学院王沂甫归纳扬琴演奏“八大技巧”,这些都为扬琴技法的分类、术语、符号规范化统一化提供了良好的条件。为此,在总结前辈和现代演奏技巧的基础上,结合个人多年演奏教学实践的经验,根据各种不同的演奏方法特点及其不同音型而分类,将扬琴演奏综合规范为十大技法系统:单竹、齐竹、轮竹、颤竹、滑抹、揉弦、拨弦、抓弦、点弦及花音(即装饰音)十类(详见下表)。这和丘鹤俦在二十年代初提出的扬琴竹法“老十度”对照,亦可称为八十年代扬琴技法“新十度”,为了便于记忆使用,我将它写成四句六字顺口溜的口诀:

扬琴十大技巧,运竹击弦有法。

单齐轮滑又颤,点拨抓揉加花。

这十大技法的系统分类,是现代扬琴演奏技巧的总体概括,它的演变发展的主要标志有三:一是除基本竹法外,已构成多种组合竹法,即有二种以上基本竹法的组合序列。例如上下滑颤、指弹齐竹、琶音轮乃至双声部的织体奏法等;二是除以“竹法”为主以外,又增添了新的“指法”演奏。例如抓弦类的托、劈、挑、抹、撮与勾弦等;三是“竹”“指”复合技法的发展,即一手持竹击弦的同时,另一手用滑音指套或手指在琴弦上作出各种不同的滑抹或点按,可美化乐音,增添色彩的变化。例如滑抹类、揉弦类、点弦类的各种技法。也有“竹”、“指”同奏两声部的织体,如一手持竹击弦、另一手同时抓弦的复合技法。

扬琴技法的演变发展,由简而繁,从繁返约,有必要进行合理的调整和改革,这符合事物发展的规律。过去“颤竹”和“滑竹”(即滑颤)並列分类,看来是毋庸置疑的,但如今扬琴演奏的滑音技巧又有新的创造,如用滑音指套演奏各种滑抹音新技法的出现,滑颤已不能代表唯一的滑音技法。因此,今天有必要对它们作细致的分析比较,使其更为合理而实用。颤竹和滑颤,实质上两者的基本竹法都是“颤”,滑颤是在颤竹基础上加以上、下滑动而派生出来的组合竹法,正如滑拨划属“拨弦类”、滑揉划属“揉弦类”那样,滑颤也可划属“颤竹类”,不再另以亚列为类。新设“滑抹类”以更替“滑竹类”,是由于它是一只手带指套产生了自成一套的滑抹音“指法”,它和另只手持竹击弦的“竹法”相配合,构成了新的“竹”“指”复合技法。因此另辟“滑抹类”,是为了更能显示其技法类型的不同特征和个性。

对其他的一些创新技巧,尽量给予划归分类,统一序列。例如双头竹新技法划入“齐竹”类;摇拨新技法划入“拨弦”类;各种指弹新技法分别划入“单竹”、“齐竹”、“轮竹”类等。

总之,扬琴十大技法系统分类,都是有机联系和互相变化的,它是不可分割的整体。关于十大技巧的训练和运用,本文就不赘述了。

(三)名副其实

各种技法的术语、符号,都要含义确切,名实相副。目前扬琴界对技法术语、符号统一存在较大分歧的以“琴竹”(包括左右竹、反竹等)或称“琴键”(包括左右键、反键等)、“颤竹”或称“弹轮”尤为突出。扬琴的击弦工具,它的传统名字素称“琴竹”,既表示它是用竹片制成的竹扦,又区别于外国洋琴使用的木槌。建国以来又出现了“琴键”、“琴笕”、“琴槌”等名字,其中被不少人叫过的“琴键”,容易混淆误解为钢琴上的“键盘”装置,它和扬琴所用竹扦的材料和性能完全是两种不同的含义。

“弹轮”的名称始于五十年代末,这种技法其实在民间传统扬琴中早有使用,广东音乐扬琴称作“滚竹”;东北民间扬琴叫做“颤竹”。其奏法是用大指下压琴竹竹柄,中指、无名指向上顶住竹柄,产生杠杆作用,致使竹头上下颤动触弦,发出快速细密的一串音。它和弹、轮的竹法和效果是不同的。有人认为“弹轮”的时值短、有强音头,因此和“颤竹”有区别。实际东北民间扬琴的“颤竹”就具“有头有尾、掐头去尾、有头无尾、无头有尾”多种处理变化。所谓“左弹轮”、“右弹轮”,实质上就是“左颤竹”、“右颤竹”。“弹轮”、“颤竹”与“滚竹”均属同类异名的一种技法,没有必要予以重复并列,拟统称带有“竹”字而呈颤动触弦的“颤竹”类为宜。

(四)简明形象

现代扬琴演奏技巧的不断创新发展,其术语、符号必然随之增多,对此统一规范,力求精简明确、形象醒目、通俗合理;要便于识谱、便于视奏、便于记写;不搞繁琐复杂化。

广东音乐的传统扬琴谱,老十度的竹法符号布满谱纸,视奏起来甚不方便;民间常用的润饰加花竹法如衬音、坐音、齐打、分打、夹打等术语可以继承保留,以熟悉掌握其规律,但可省略那些不必要的符号,以实音记谱为原则。

关于左右琴竹的符号,现有两种不同的记法,一种是以左右竹本身的竹形所向而标记,如左竹1;右竹个;另一种则以左右手持竹的手型所向而标记,如左手c、右手。;两者各有其说,但比较而言,我认为扬琴是通过琴竹击弦发音而不是直接用手弹奏,因此采用前一种符号,尤为简明形象,一目了然,具有扬琴的特点标志。

例如“颤竹”类技法的符号,可采用原来“弹轮”的符号,即左颤竹二、右颤竹F、双颤竹丰,它比用其他符号(见下表)要简单明瞭,使人见到弹轮的符号,就运用颤竹的技法,综合兼顾了多数人已经形成的习惯。

又如滑抹音技法的符号,在原来滑颤符号的尾端加一圆圈;既区别于上下滑颤的符号,又形象地表明它是采用滑音指套或其他金属圆棒,在山口弦根处滑抹而奏出滑音效果。

(五)乐语通用

扬琴上某些音型奏法,是属于音乐领域共同统用的专业术语,则应纳入其统一规范,通用其公认的术语、符号,不要再另立名号。例如装饰音类(又称花音类)中的倚音、回音、波音、颤音、琶音;点弦类中的泛音、顿音等。至于从其他姊妹乐器移植吸收过来的相似技法,尽可保持原来姊妹乐器已通用的术语、符号。诸如抓弦类的托、劈、挑、抹、撮、勾等术语,是从筝的同名指法移植过来;摘音是从琵琶同名指法移植过来;摇拨是从摇指取名而来的。

下表是我的设想方案,供同志们参考。