摘要:笔者随项祖华先生习琴十二载,感悟最深的是先生音乐作品中所蕴含的人文精神和美学深意。在笔者看来,音色是在项式音乐作品二度创作中,把握其艺术魅力的关键。本文以扬琴音色之“美”为探索“锚点”,选取两个主要维度探讨“美”,包括常态之美、变化之美。首先,从理论角度重点论述了扬琴音色的常态之美,即了解扬琴物理特性的前提下,利用规范的发音动作结合常态的心理状态,演奏出扬琴最本色的声音;而后,在本质之上论变化,分析阐述了扬琴音色的变化之美,即综合运用演奏技法和击弦方式,合理调动心理因素,演奏出符合情感需求丰富多变的音色。最后,从实际演奏出发,以项氏六首扬琴作品《苏武牧羊》、《林冲夜奔》、《弹词三六》、《夏莲》、《神山圣水》、《竹林涌翠》为例分析了如何合理运用笔者归纳总结的“竹之法”、“手之法”、“心之法”,从而准确地设计、把握、控制音色,使万千声色为我所用,为情所用,最终演奏出深刻而动人的扬琴作品。

关键词:扬琴音色 演奏技法 击弦方式 心理因素 音色变化

绪 论

音色,是每一个演奏者从学琴开始就离不开的词语。从学琴伊始,演奏者对每一个发音动作的技术训练就渗透着对于音色美感的培养,继而,再到演奏作品的不断深化,采用怎样的音色定位,如何对音色变化进行布局和精细化地表达,都是演奏者二度创作时应该考量的重点。由此可见,对音色的探索贯穿于演奏者艺术生涯的始终。

笔者在演奏项祖华先生作品的过程中,对先生作品里所蕴含的美学深意和人文精神感触颇深,这美学深意和人文情怀的丰富多样应如何加以表达呢?这促使我在演奏时,不停地从演奏技法、击弦方式等等各个方面探索扬琴音色的艺术表现力,使其为音乐内容所用,为情感表达所用。

文章共分为三章,第一章“扬琴音色常态之“美”的建立”,笔者探讨了扬琴发音的物理特征、动作规范和常态的演奏心理对建立常态音色的影响;第二章“扬琴音色变化之“美”的探索”,笔者讨论了演奏技法、击弦方式、心理因素对音色变化的影响;第三章“六首项祖华作品的音色之美”,笔者以点带面地分析了先生六首不同风格的作品,并阐述了音色在作品演奏中的实际运用。

第一章 扬琴音色常态之“美”的建立

音色之“美”有两个维度:常态的“美”、变化的“美”。常态的“美”是变化之“美”的基础,指的是乐器所发出的最本质的声音。本章将着重从扬琴客观物理属性,演奏者发音动作和主观演奏心理三个层面探讨如何建立扬琴音色的常态之“美”。

第一节 扬琴发音的物理特征

乐器的属性和构造是乐器获得音色的基本条件。扬琴属于击奏弦鸣乐器,其发音是通过演奏者手握琴竹击弦发音。由于击弦时琴竹触弦时间极短,琴弦震动无法靠外力保持,由此形成了以“点”为主的发音特点。由于演奏者双手持竹,手没有直接触摸琴弦,无法通过按压使音高发生曲线变化,因此,人们将扬琴发音形容为“直嗓子”。扬琴形制为平面张弦,又具有较大的共鸣箱,使得扬琴发音具有余音悠长的特点。

第二节 扬琴发音的动作规范

演奏者的发音动作是建立音色的关键环节,发音动作的规范是发出好音色的基础。项祖华先生在《扬琴发音与音色探究》中系统地总结及解析了扬琴发音动作规范的五要点,即“持竹点、发音点、触槌点、支撑点、发力点”①,并将此五要点归纳为“扬琴五点成系统,点点规范声自通;贯珠落玉鸣环珮,清音袅袅入九重”②。笔者认为,上阙所谓的“‘五点’系统声自通”,就是指发音动作的规范程度决定了音色的好坏;下阕所言“贯珠落玉”的清晰之感和“清音袅袅”的飘渺之意,巧妙地描绘了音色亦实亦虚的美感与魅力,这说明发音动作的训练并不只是一种培养机能习惯的训练,更是一种美感的训练,这种训练应贯穿于演奏生涯的始终。发音动作的训练看似简单,却有着丰富的训练内容。例如,击弦动作的快与慢,用力的多与少,发力部位的前与后,发力关节的主次,击弦距离的长与短等,这些细微的区别都能使同一根弦发出或虚或实、或厚或薄,或刚或柔的音色。演奏者只有经过精细化的动作训练,细心体会音色微毫的变化,才能寻求到最美的常态之声。

——————

①引自《扬琴发音与音色探究》项祖华中国音乐1989/02。

②同上。

——————

第三节 常态的演奏心理

常态的演奏心理,是建立“美音”不容忽视的重要环节。项祖华先生在《扬琴的发音与音色》中提到“演奏任何一种乐器,都必须从心理上和生理上处于自然状态,避免反常状态,心情紧张造成肌肉紧张都是一种反常状态”①。由此可见,常态指的就是自然平和的状态,情绪未被激发的状态。演奏者在这样自然平和的心理状态下,全身各个发力环节处于自然放松状态,从而发出通达的声音,这样的声音就是扬琴的常态之声,也是扬琴最本质最美的声音。常态之声强而不燥,弱而不虚,快而不慌,慢而不泄。

常态的声音是一切音色变化的基础,具有极强的可塑性和包容性。演奏者只有了解扬琴物理特征,掌握规范的发音动作,保持常态的演奏心理,才能演奏出常态的声音。进而寻求情感与音色的统一。

——————

①引自《扬琴发音与音色探究》项祖华中国音乐1989/02。

——————

第二章 扬琴音色变化之“美”的探索

在第一章中,笔者探讨了如何建立音色的常态之“美”,即了解扬琴本身的材质、结构及振动特点的前提下,利用规范的发音动作结合常态的心理状态,演奏出扬琴最本质的音色。笔者者将音色的常态之美理解为“静态之美”,也是音色探索之初级阶段。随着音乐作品多样性对音色需求的不断增加,我们对音色“美”的探索也应不断深化——探索音色变化之“美”。音色的变化,是演奏者在演奏音乐作品时更好的抒情、寓情、达情的重要手段,使音乐作品充满生命力。

每首乐曲都有其独有的音乐形象和思想内容,同时也贯穿着自身情绪的跌宕起伏,这就要求演奏者必须掌握多种音色来适应乐曲的不同和变化。音色作为音乐要素之一,与其他的三要素,即音的高低、长短、强弱不同的是,音色的变化无法做量化标记,可谓“美”不可言,言不可量。

虽然音色变化的度与量抽象而又微妙,看似没有规律,但笔者认为,对于音色变化的探索应是有章可循的。演奏技法、击弦方式,心理因素等多种因素都影响着音色的变化。演奏者要把握好这些影响音色变化的因素,才能使音色的变化为“情”所用,真正达到“技”与“情”的统一。

本章笔者将结合谱例围绕演奏技法、击弦方式、心理因素三方面论述音色的变化之“美”,并将以上三方面因素归纳为“竹之法”、“手之法”、“心之法”。

第一节“竹之法”——演奏技法对音色变化的影响

在影响音色变化的众多因素之中,由演奏技法的不同产生的音色变化是最直接、最显著的。

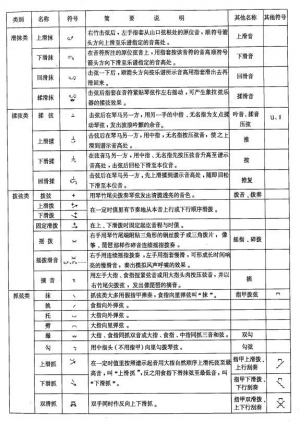

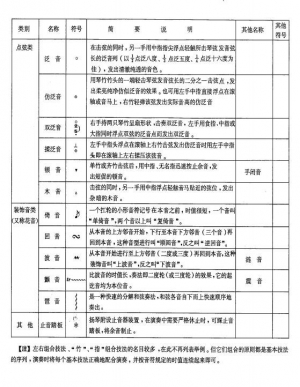

扬琴在民族乐器中体积大、音域广,演奏技法的开发也非常丰富。项祖华先生的《琴诀》①——“扬琴十大技巧,运竹击弦有法,单齐轮滑又颤,点拨抓揉加花”②对扬琴的演奏技法归类总结为十大类,这些技法为扬琴音色的变化提供了丰富的表现手段。笔者在下文中着重选取滑音、揉弦、反竹、拨弦为代表进行论述,同时概括总结了其他技法对音色变化的影响。

——————

①项祖华先生自创一套琴诀,将科学理论浓缩为“经”文“诀”语。项氏琴诀有“扬琴技艺发展趋势及审美”诀,“世界扬琴三大体系”诀等。

②项祖华“扬琴十类技巧”诀。

——————

一、滑抹与揉弦

滑抹与揉弦,使扬琴音色产生曲直变化。

建筑音乐双通的项祖华先生一直推崇“直线属于人类,而曲线归于上帝”①,认为音乐与建筑一样,以曲为美。古人言“丝不如竹,竹不如肉”②,是因为人声拥有细腻委婉的曲线,最能将情感淋漓尽致地表达出来。然而,扬琴作为以直线为主要音乐语言的乐器,由于没有曲线语言,在表现情感婉转细腻的音乐时总显得有些无能为力。因此,对于扬琴音色曲直变化的探索就显得尤为重要了。

那么,如何才能使扬琴音色产生曲直变化呢?不同于音色变化的其它维度,如明暗、刚柔、虚实,演奏者可以通过改变演奏技法、调整击弦方式、选用不同击弦工具等获得,可谓殊途同归,而滑抹和柔弦是表现扬琴音色曲直变化的不二法门。滑抹,是利用一个特质的金属指套,按压在弦根处,来回滑抹,通过改变一根弦的有效震动长度使音高发生变化,从而获得两个音之间的曲线滑动;揉弦,是在击弦之后,通过模仿古筝用手按压琴弦,使音高来回变化从而获得动态的音响效果。扬琴滑音与揉弦的开发很好地弥补了扬琴没有曲线语言的不足,使扬琴真正做到了“曲直间济”③,是技与艺相统一的完美体现。大量使用滑抹音和揉弦来对旋律行腔做韵是项祖华扬琴作品的一大艺术特色。详见谱例一。

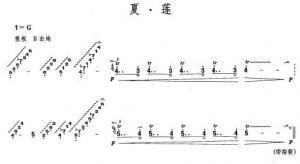

谱例一《夏莲》

夏莲的主题部分,大量运用了滑抹和揉弦的技法。细读谱例,滑抹和揉弦反复出现在表现调式色彩的↓7、↑4两个音上,对↓7、↑4进行曲线的润色,使调式色彩愈加浓郁,旋律更为婉转灵动,既突出了广东汉乐古朴的声韵,又表现了莲花圣洁优雅的姿态。

——————

①建筑大师安东尼·高迪·科尔内特(加泰罗尼亚语:AntoniGaudíiCornet,1852年6月25日-1926年6月10日)名言,他认为大自然是没有直线存在的,直线属于人类,曲线才属于自然属于上帝,曲线具有神奇的魅力。

②桓温问孟嘉:听伎,丝不如竹,竹不如肉,何也?孟嘉回答说:渐近自然。(《世说新语·识鉴》一六引《孟嘉别传》)。

③摘自项祖华先生“扬琴技艺发展趋势及审美理念”十六字琴诀:“点线有致,左右全能,曲直兼济,纵横交织”。

——————

二、反竹与拨弦

反竹与拨弦,使扬琴音色产生明暗变化。

反竹,是用琴竹头未被皮套包裹的竹质部位击弦。竹子与琴弦硬硬相碰发出的声音犹如金属碰撞,尖锐明亮。拨弦,是用琴竹的尾部拨动琴弦使之震动,所发声音近似于古筝琵琶拨弦声音,音色清脆明亮。反竹和拨弦的技法通常出现在双声部中旋律声部,用明亮的音色突出主题,与伴奏声部产生较为明显的音色对比;也较常出现在引子或者华彩段落,使乐句产生音色明暗变化,充满画面感。反竹详见谱例二,拨弦详见谱例三。

谱例二《竹林涌翠》主题

《竹林涌翠》主部主题第二次出现,由单声部变为双声部,随着织体的丰富,情绪也随之递进,其中,高音区的旋律运用反竹技法,音色明亮悦耳,低音区伴奏用正竹击弦,音色温润包容。这一明一暗的音色对比使音乐层次更为立体,并且推动了旋律的发展及情绪的递进。

谱例三《竹林涌翠》引子

乐曲引子部分,曲作者描绘了竹林的早晨,阳光洒进竹林,忽明忽暗,充满灵动的画面。乐句里,针对同一个素材,运用三种不同的技法来表现,轮音绵长、拨弦脆亮、泛音幽暗,仿佛鸟儿们在对歌儿,“反竹的”那只鸟儿拥有最嘹亮的歌喉。

三、其他类

泛音、仿泛音、顿音使扬琴音色产生虚实变化;闷竹、顿音、以及制音踏板的运用使音色产生闷与亮的音色变化;山口拨弦、击板、无序拨弦等特殊技法也为扬琴带了特殊音响色彩。

扬琴技法的使用丰富了扬琴音色的表现力。演奏者在演奏时应该情随形动,对技法所产生的音响效果细细体会,感受不同音色所带来的情感内容。同时,加强对各项技法的精细化掌握和控制,使音色与情感的结合得贴切、精准、生动、形象。

第二节 “手之法”——击弦方式对音色变化的影响

扬琴作为击弦乐器,击弦方式的变化也会带来音色的丰富变化。在演奏乐曲时,对击弦方法的正确选择和熟练操控,能使乐曲音色更加符合作品所要传递的精神实质和思想情感,从而获得声音与情感的统一,带来演奏者、作曲家、听众间的艺术共鸣。在下文中,笔者从1)击弦的速度、幅度、力度;2)触弦的位置与角度;3)击弦时发力的部位三方面阐述了击弦方式对音色变化的影响。

一、击弦速度、幅度、力度对音色变化的影响

演奏者对击弦速度、幅度、力度精细化的控制会使音色产生厚薄、刚柔、虚实等变化。击弦速度的快慢使音色产生刚柔变化,击弦幅度的大小决定了音色是否具有爆发力或轻快感,击弦力度的大小影响了音色虚实、刚柔、明暗等多维度的变化。演奏者塑造每一个音色都是对击弦速度、幅度、力度的综合运用。详见谱例四。

谱例四《屈原祭江》尾声之前

两处 的齐竹,描绘的是屈原投河一跃而下激起的江水波澜,并且两处

的齐竹,描绘的是屈原投河一跃而下激起的江水波澜,并且两处 (暗指波澜)一大一小,呈逐渐消失之态。谱面虽然给出了力度标记,但是只做强弱对比是不够的,演奏者还要通过击弦的幅度和速度的控制使音色变化:第一处

(暗指波澜)一大一小,呈逐渐消失之态。谱面虽然给出了力度标记,但是只做强弱对比是不够的,演奏者还要通过击弦的幅度和速度的控制使音色变化:第一处 击弦应幅度大,速度快,音色阳刚,充满正义;第二处

击弦应幅度大,速度快,音色阳刚,充满正义;第二处 击弦应幅度小,速度快,反弹放慢,声音虽在减弱,阳刚犹存,最终逐渐趋于平静。

击弦应幅度小,速度快,反弹放慢,声音虽在减弱,阳刚犹存,最终逐渐趋于平静。

二、触弦位置、角度对音色变化的影响

演奏者在击弦时,琴竹触弦的位置、角度的不同会使音色产生软硬、厚薄的变化。一般来说,扬琴的琴竹触弦(击弦点)最佳击弦点在琴弦的1/11处,距离琴码距离分别为:高音区2.5-3厘米,中音区3-3.5厘米,低音区3.5-4厘米①,在此基础上,击弦点距离琴码越近,音色越硬越紧,击弦点距离琴码越远,音色越松散;扬琴的琴竹上下运动与横卧的琴弦接触角度是垂直的,接触面在同一平面,使每个音的多根弦受力均匀,震动充分,这样的音色均衡结实②,在此基础上,我们变化触弦角度,使音色不同程度的变得单薄。演奏者在音乐需要细致入微的音色变化时,不妨尝试变换触弦的位置或角度。详见谱例五。

谱例五《夏莲》主题

第一小节和第三小节的第二、三拍,分别有两个4,第一个4在距离琴码3公分处的常规发音,声音清亮,第二个4在在琴弦1/2处发音,音色更为幽暗空灵。

三、发力部位对音色变化的影响

扬琴击弦需要演奏者将腰、肩、肘、腕、指等部位协调发力,并将作用力通过琴竹作用于琴弦。发力部位的主次会使音色产生不同变化,例如:同样的ff力度下,以腰部带动肩、肘、腕、指发力,可使音色浑厚深沉;以肩、肘为主发力,音色具有强爆发力,棱角分明;用手腕发力,较之前两种发力部位所产生音色更为柔和,却略显单薄,但手腕更具灵活性,且发力之后传送距离较短,可以横向衍生出更多的音色变化;以手指为主发力很难自如地演奏ff,如若想要保证ff的力度,就会因过度压弦而发出“闷”而“呲”的声音效果,演奏者在有特殊音色需求时可酌情使用。

综上所述,在乐曲的演奏中,演奏者的击弦方式应该是对击弦的速度、幅度、力度,触弦的角度、位置以及发力部位的综合运用。不断探索和尝试不同的击弦方式,细心体会并加以精细化练习,演奏者才能真正获得丰富多变的音色素材,使之能够更好的为音乐内容而服务。

——————

①引自《扬琴发音与音色探究》项祖华中国音乐1989/02。

②同1。

——————

第三节 “心之法”——心理因素对音色变化的影响

众所周知,音色的变化源于音乐情感的需求,脱离情感的音色变化是“空洞”的,有了情感方能使声色万千变化符合心灵所期所盼。那么,演奏者在演奏一首作品时,要使音色的变化能够巧妙而准确地为情感所用,考验的不再只是对演奏技法和击弦方式的运用,更是对心理因素的控制和把握。

下文中笔者将着重讨论心理因素中内心感知、想象、期待以及内心听觉对音色变化的影响。

一、内心感知、想象、期待

内心感知、想象、期待是一组具有连带关系的内心活动。演奏者在面对一首作品时,内心感知、想象和期待往往会先于音响出现,并很大程度上决定了音色的选择和把握。

内心感知是演奏者对一段旋律的节奏、织体、技法、表情术语等进行综合分析过后,其内心对旋律的表现效果产生的感受与认知。内心感知使我们迸发出关于音色的想象和期待,由感知激发想象,再由想象激发期待。

内心感知、想象、期待具有主观导向性,可理解为:不同的演奏者内心感知程度具有敏感和钝拙之分,在想象和期待程度上亦或夸张大胆亦或保守谨慎,而这种内心活动的差别外化为对技法选择的不同,进而导致了在演奏同一首作品时,会出现不同的风格和音响效果。

二、内心听觉

与内心感知、想象、期待的先导不同,内心听觉伴随着整个演奏过程。内心听觉是演奏者对所发之声是否符合内心期待结果的心理监控,从而对演奏的整个过程进行调节,使实际音色无限接近内心期待。内心听觉随着音乐的向前流动与发展,给演奏者实时传达情感信号,使演奏者不断注入新的情绪内容、情感体验,继而调整自己的技术,去满足新的情感的需求,达到与情感相统一的音色效果。

演奏者的内心听觉要靠长期练习和积累。在演奏时,演奏者要主动去分辨耳朵听到的声音,辨别声音质量的好坏,感受声音色彩的变化,使内心听觉能力逐渐丰实敏感。演奏者只有具备了丰富而敏感的内心听觉,才能在演奏中不断外化为对演奏的控制和调节,从而达到心与手,技与艺的完美配合。

影响音色变化的因素多种多样,除了上述讨论的三种主要因素以外,音色的变化还受到不同的击弦工具、不同流派风格、不同场空间等因素的影响,而导致音色最终的变化都是多种因素相结合的结果,每个演奏者对音色变化的探索都是一个长期不懈、研无止境的过程,贯穿其艺术生涯的始终。

第三章 六首项祖华作品的音色之“美”

音色探索的最终目的不是为了变化而变化,而是为了更好地表达音乐作品。在本章中,笔者以导师项祖华先生六首扬琴作品为例,分析演奏者在演奏过程中,如何运用音色表达音乐作品的人文精神和美学内涵。

第一节 国魂篇

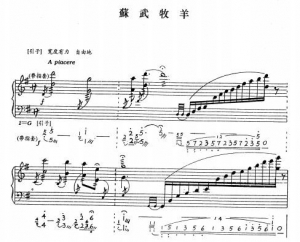

一、东北扬琴英雄之怨《苏武牧羊》

《苏武牧羊》是东北扬琴的代表曲目,它最早的扬琴独奏版本是由东北扬琴流派的开拓者赵殿学先生于1920年前后从歌曲《苏武牧羊》改编而来,并运用自己开创的“揉压滑颤滚”技法润色,使它成为具有鲜明地方风格的东北扬琴代表曲目。颤竹和滑颤,是东北扬琴最具风格性、代表性的技法,也是东北扬琴大气爽朗的艺术风格之中最细腻、婉转、动人之处。赵殿学先生的高足王沂甫先生整理了《苏武牧羊》的演奏谱①。此后,东北扬琴的另一位代表人宿英先生,曾先后师从于赵殿学和王沂甫,他将《苏武牧羊》进行了新的浓缩与创编。

项祖华先生于1978年创编的《苏武牧羊》同样取材于广为流传的同名歌曲,除保留了歌曲旋律外,在技术语言的运用、曲式结构的布局等方面都注入了全新的创作立意,汲取了东北扬琴的风格特点,并加入了多种扬琴技法,丰富了滑音方式,即在原有的东北扬琴常用颤滑基础上,大量运用滑抹音,使滑音的色彩更加丰富,音色变化更加细腻;同时,在曲式结构、旋法织体上,大量运用现代创作手法,使作品气氛跌宕,更具戏剧性画面感。

要演奏好项祖华先生的《苏武牧羊》,首先,要宏观把握作品的悲凉、深沉、坚定的艺术气质。其次,要掌握好作品中各类技法的音色特点,将演奏技法、技巧与音色效果相结合。另外,还要深入分析作品不同段落旋法的深意,才能把整首乐曲的立意表达得更为准确,音乐意境更为突出。

——————

①王沂甫整理的《苏武牧羊》曲谱是最早出版的扬琴独奏版本。

——————

谱例六 引子

引子部分宏观地塑造了曲目坚定正义的气质。演奏者在演奏全曲的第一个音之前,就要深吸一口气,蓄势待发,可谓“未成曲调现有气”;同时配合呼吸,用腰部带动手臂发出第一声——f的力度,音色饱满宽厚,气势磅礴,显现出苏武大气凛然、无所畏惧的英雄形象。整个引子部分演奏者都需要保持气息的丰满,轮音的匀密平稳,对每一个音头的发力都要调动腰、肩的力量。

谱例七

谱例七中主题第一次出现,悲凉深沉,以单声部旋律线条体现了人物的孤寂没落,需要演奏者对于音色更加细腻的考量。

演奏者演奏时,第一小节的轮音,要演奏得平实质朴,如勋声远处传来,不可出现细小的强弱起伏,应整体逐步渐强;第二小节的两个揉弦,要把握好气韵,贴近勋吐气的动态之声,仿佛人在叹息;直到第三小节结束,音色的定位都应该是灰暗的;进入第四小节,旋律出现了13度的跳进,伴随着一个带颤竹的装饰音,音色马上从灰暗转入明亮,仿佛惆怅中那一丝充满光明的希望,随之接入滑抹音,婉转徘徊,明亮的音色转瞬即逝;第五小节,随着泛音出现,空灵感带来的孤独,马上将音乐气氛笼罩了一层朦胧的阴雾。整个段落音乐的发展伴着音色的细致变化,即揉弦的无奈叹息,滑抹的婉转徘徊,跳进音程的明亮坚定、泛音的朦胧空寂交替进行,诉说了英雄落难、背井离乡,每逢皓月当空思念亲人之时,内心百转千回的无奈。

谱例八

谱例八中主题第二次出现,与常用的双声部写法不同,此段旋律声部在低音,伴奏音型在高音,并且两个声部的音域跨度很大,要求演奏者演奏两个声部的音量、音色都要进行较为夸张的对比:左手演奏高音声部的伴奏音型,音量pp,击弦速度稍缓,声音安静飘渺,仿佛毛茸茸的雪花飘零而至;右手演奏低音区主旋律,音量f,击弦时,手臂手腕相结合发力,音色结实浑厚,充满阳刚之气,仿佛苏武迈着坚定有力的的步伐,在雪地一步一个脚印艰难地行走。音色的一虚一实将困难中苏武依然坚定不屈的英雄形象刻画得生动形象。

二、戏曲风格英雄之魂《林冲夜奔》

《林冲夜奔》以古典名著《水浒传》中梁山好汉林冲为音乐刻画对象,音乐极具戏剧性与画面感。作者项祖华先生运用了标题性五段体结构:[引子]散板—[愤慨]慢板—[夜奔]小快板—[风雪]快板—[上山]广板,将标题与情节内容相呼应,表现出音乐情节的跌宕起伏,使用的音乐素材极具张力与层次,将主人公的人物性格刻画得立体生动。

《林冲夜奔》虽为武曲,但项氏在音乐创作上继承借鉴了琵琶“武曲文弹”和戏曲“武戏文唱”的表现手法,赋予音乐形象抒情性与英雄性的结合①。因此,演奏者在塑造英雄人物性格时,不可一味地用“武力”解决问题,而要对音色进行全面与具体的把握,刚柔兼济,使英雄人物有血有肉。

谱例九

——————

①源自何昌林《风云变色,星辰失度——听项祖华的扬琴新作林冲夜奔》

②双音琴竹每只琴竹上有两个竹头,可同时演奏四个音。

——————

在谱例九中,引子用双音琴竹②演奏,大量应用了七和弦,使音响更加厚重震撼。演奏者演奏时,需要用肩带动肘部击弦,击弦使肘部下压,使琴竹敲击到七和弦的每个音,音色浑厚充满爆发力。引子中几处“急急风”都充满着戏剧化张力,将情绪一次次推向高点,等待着英雄的出场。

谱例十

在谱例十中,主题为抒情性慢板,也就是武曲“文”弹之处,运用了韵味浓厚的昆曲旋律作为素材,行腔细腻却不失傲骨。演奏者在演奏此段时,既要表现出旋律百传千回的行腔特点,又不可娇媚造作,应保持一种压抑而隐忍的灰色情绪,让听众体会到英雄内心的悲愤与无奈,此处的压抑也为后面音乐的一步步推向高潮铺垫情绪。

谱例十一

谱例十一,“夜奔”。该段持续的节奏音型仿佛脉搏跳动,营造出紧张的情绪。演奏者演奏时,应体会主人公林冲的情绪状态和动作特点,用腕指结合发力,音色刚硬有劲,余音短促,表现出主人公夜黑风高冒着危险奔波疾走的情景。

谱例十二

谱例十二,“风雪”,是全曲的高潮,该段快速半音阶上下行的写法将风雪呼啸描写得淋漓尽致。演奏者演奏时,半音阶的演奏应做到点线兼济,即每一个音颗粒清晰,同时乐句要充满线条感,起伏夸张激烈;在段落尾部,利用拨片摇拨的技巧,将扬琴左码条第一根弦定为#f—a—c,右手摇拨,左手用滑音指套上下滑抹模仿狂风阵阵,减三和弦与特殊音色的结合制造出强烈的紧张感,如同风雪扑面,为林冲“上山”的英雄壮举铺垫情绪,将戏剧效果推向极致。

演奏者想要演奏好《林冲夜奔》,需要对自身演奏技法、击弦方式、以及心理情绪的综合运用发挥到极致。

第二节 芳季篇与传统新弹

一、汉乐声色之韵《夏莲》

广东汉乐是一千多年前客家先民南迁时带来的中原古乐,在与当地的民间音乐(如打八音、中军班音乐)相融合的基础上,经历代演变发展而成。广东汉乐按照传统的演奏形式和用途形成五个类别:丝竹乐、清乐、八音、军中乐、庙堂音乐①。其中,清乐又称儒乐,它追求高雅的演奏氛围与主题,常为文人雅士的活动时所演奏,《出水莲》就是清乐中最具代表性的曲目之一,其音调古朴大方,风格淡雅优美,深受文人墨客之喜爱。

项祖华先生于1999年作扬琴组曲四阙,颂“春夏秋冬”四时胜景、咏“兰莲菊梅”花中君子,雅名为《芳季篇》。其中,第三阙《夏莲》便取材于广东汉乐《出水莲》发展而成,通过汉调中↑4、↓7的音律特色,以及扬琴滑抹吟揉、点线有致的加花润饰,表现出曲调古朴雅致的气质,营造出夏日炎炎、蝉鸣吟吟时,荷莲满塘,相远益清的意境。

谱例十三

——————

①定义引自百度百科“广东汉乐”词条。

——————

在谱例十三中,《夏莲》的引子具有很强的原创性,乃全曲的点睛之笔。寥寥几笔,却墨色深浅音韵万千,让人充满着“乐中有画”的音乐想象,对演奏者音色的运用提出极高的要求。

引子部分,琶音长短错落,仿佛大片小片的荷叶层叠有致,随风摇曳;反竹颤音清亮灵动,模仿蝉鸣吟吟,栩栩如生。这一润一脆一厚一薄的音色对比,描绘出一幅盛夏荷塘的画卷。演奏者演奏琶音时,音色应在温润中变幻,忽明忽暗,气息不能沉过丹田,而是在胸口萦绕,这一串串琶音犹如人生一个个问号:如何在社会的泥潭中洁身自处?如何在人生的困惑时昂首不屈?使我们展开对生命的思考,在这样的思考与期待中,进入作品的主题段落——当我们见到那一朵纯洁的白莲花时便找到了人生的答案。

谱例十四

谱例十四中,主题第一次出现,旋律取材于汉乐《出水莲》,要求演奏者既要能够把握好汉乐的语调韵律,又要刻画出莲花动静皆宜的音乐形象。首先,演奏者要将整体音色定位为圆润通透,演奏时发音多用腕指结合(区别于演奏《三六》的指腕结合),在圆润通透的基础上结合情绪与旋律的走向探索音色变化。

演奏者演奏时,第一句(共两小节)第一小节由装饰音如流水般进入,音色通达,不娇柔造作;接着,两个“4”同音重复,音色发生变化:第一个4要求演奏者手腕击弦,揉弦节奏平缓,有骨有力,第二个4,在弦1/2处击弦,手指轻点,手腕几乎不用,声音由实转为空,在空悠的音色上进行滑音流转,滑音之后音色慢慢由空渐实;第二小节结束音停留在调式属音2上,结尾处的两个2,先齐竹后单音,有一种意犹未尽之感,使音乐继续前进。第二句(共四小节)前两小节是对第一句的加花重复,情绪由平静转为流动,音色趋于明朗,旋律的补充一明一暗,尾部蝉鸣的声音闯入带来了趣味和动感。第三句(共五小节),旋律与蝉鸣穿插,随着音域层次渐开,音乐情绪也产生起伏,情绪在7的揉弦上宣泄,而后,旋律走向低音域,音色归于沉静,情绪归于泰然。

本曲是扬琴传统风格作品里的一颗明珠,也是传统音色的缩影。众多周知,传统音乐旋律记谱简单,容易使音色陷入单一,这就要考验演奏者对于音色变化的精细化控制和把握,只有对每一个单音音色进行不断的考量,方可最终把握传统音乐的声色之韵。

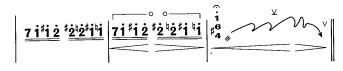

二、江南丝竹之声《弹词三六》

江南丝竹的扬琴风格以细腻优雅、流畅悠远、韵味隽永而著称。最早的江南丝竹扬琴独奏曲目是江南丝竹扬琴宗师任悔初先生于上世纪30年代从江南丝竹合奏乐曲《三六》、《中花六板》改编而来。

项祖华先出生在“人间天堂”苏州,对江南丝竹音乐的了解精义入神。先生的《弹词三六》取材于江南丝竹名曲《三六》,曲目风格轻松欢畅,层次有致,充分体现了江南丝竹音乐绵延流畅的韵律感。

谱例十五

在谱例十五中,演奏者演奏时,要巧妙利用音色作为语言,来区分旋律的层次变化,表达颇具趣味的乐句对比。演奏者对力度强弱起伏的控制要自然流畅,仿若呼吸一般,避免人为痕迹较强的戏剧化效果,追求一种漫不经心的闲适之感,演奏时运用指腕结合发力,发挥手腕灵活与手指灵巧的优势,使音色清脆灵动,同时,选用短小轻薄的江南丝竹琴竹,有利于演奏弹轮、加花等一些细小跳跃的音符。

第三节 风情篇

一、西藏天籁之音《神山圣水》

项祖华先生于2002年创作的《神山圣水》,描绘的是西藏高耸入云的冈底斯山脉与山脉东南流淌的玛旁雍错,具有浓郁的西藏风情,蕴含着“天人合一”的哲学深意。在作品中,我们仿佛能看到巍巍的雪山之下,来往不绝的朝圣者们虔诚地转经念佛,穿着节日的盛装,在圣水旁载歌载舞的欢乐画面。作品运用了四部再现曲式结构:[巍巍神山]—[藏族舞韵]—[洋洋圣水]—[天地人和]。

第一部分[巍巍神山],作者运用连续的轮音营造出了巍巍雪山连绵起伏的意境,伴着轮音旋律,创新性地加入响板节奏,由演奏者右手握圆形响板,一边演奏一边夹板击奏,仿佛虔诚的朝拜者一步一叩首三步一磕头,他们手中的圣器之响与庙宇里的钟声交相辉映,远远传来;第二部分[藏族舞韵],作者运用了耳熟能详的藏族民歌素材变奏而成,节奏欢快活泼,描绘了一幅神山脚下,能歌善舞的藏族人民庆祝节日时的欢乐景象。演奏者在演奏该段具有舞蹈律动感的节奏时,要多用腕、指结合发力,注意音点的颗粒感,余音短而干净,勤用制音踏板控制余音。该段音乐由弱至强,仿佛欢乐的队伍由远及进,最终由一串串琶音连接进入圣水段落;第三部分[洋洋圣水],旋律如清泉般流入听者心中。圣水的主题分为三个层次,通过不同旋法递进发展,圣水由平静到流动再到生生不息,为藏族人民灌溉心灵的净土。演奏在演奏该段时,装饰音要有模仿流水般的动态之感,随着水流的愈加湍急转入C调段落,上声部对水流的模仿要随着音域走向进行强弱起伏;第四部分[天地人和],该段音乐气质神圣而磅礴,作者将神山圣水合二为一,让听众感受到神山的庄重与圣水的柔情。演奏者演奏该段时,轮音的旋律要坚定大气,右手声部演奏琶音和三连音的伴奏音型穿梭在旋律间,乐曲在高昂辉煌的音响色彩中结束,使观众的心灵在天人合一的壮美之情中得到升华。

二、云南异域风情《竹林涌翠》

《竹林涌翠》是项祖华先生于1987年赴云南采风时,感受到西南地区风光宜人,各族人民团结有爱,能歌善舞,热情好客,而后创作的一部极具风俗性、田园性的云南民族风情音画。作者选取了傣族、彝族、哈尼族民歌的音乐素材,采用引子—A—B—A1—华彩—C—A2的回旋曲体结构。

引子光影斑驳,仿佛竹林的早晨,鸟儿在对歌儿,小溪在流淌;A段主题旋律悠扬秀丽,旋律出现两次,第一次单声部旋律运用了滑抹音将旋律的婉转表达得淋漓尽致,第二次旋律出现,由C调转G调,由单声部旋律进入双声部旋律,情绪递进,旋律更为明亮;B段小快板节奏活泼欢快,小二度的装饰音幽默诙谐,将异域风情描绘得生动而巧妙;A1段是A段主题的变奏,节奏变为3/8拍,高音伴奏声部运用手指拨弦的音色,声音柔和,低音旋律声部运用右手击弦,声音浑厚,高低声部间的错落有致犹如恋人间欢快的舞步;华彩段充满奇异神秘的色彩,仿佛竹林间斑驳的树影随风婆娑摇曳,丛林里的松鼠们、鸟儿们正在嬉戏;穿过竹林,C段主题带我们来到了哈尼族的村落,这里正逢节日,村里的男女老少聚在一起跳起了竹竿舞,琴竹击板的声音模仿竹竿敲打地面的声音,音乐形象生动,充满画面感;随着节奏、力度、情绪的不断递进,音乐进入了A2段充满激情的广板,乐曲在激昂的情绪中结束,抒发了作者对祖国西南壮丽山河的由衷感慨。

笔者通过以上六首乐曲的音色分析,感悟到:演奏者对乐曲的理解、语境的把握、艺术的处理,都直接影响到乐曲的音色定位,而对音色变化的控制又将乐曲的艺术性、精神性展现到极致。因此,纵观全文,音色的多变不可只是流于技术表层,即为了变化而变化,终要回归于音乐作品本身,以人文情感作为出发点,使音色的运用达到技与情的高度统一。

结 语

对于音乐作品来说,音乐色彩的变化直接影响到作品的艺术魅力。项氏作品曲目众多、题材广泛,呈现了丰富而多样的音乐色彩,独具艺术魅力。笔者认为“对音乐作品最好的保存就是演奏”,作为一个演奏者,一个项氏扬琴艺术的传承者,就是要不断地对项氏音乐艺术进行更深层次挖掘,从而对作品的演奏注入新鲜的想法,使作品常新。

笔者正是基于这样的初衷,以“音色”作为切入点,从理论层面、实际操作层面进行由浅入深的研究:文章定义了音色之美,探索了音色之美,并结合作品讨论了音色的实际运用。这些研究的目的在于,为自身的演奏技艺提供更为夯实的理论基础,以更好地表现项氏作品中的美学深意,从而希望更多的扬琴演奏者从中收益,以体会项氏作品最内核的丰富情感与人文追求。

在整个研究过程中,项老师不吝赐教地对笔者进行点拨和启发,通过大量手札和文献给予帮助。笔者通过对文献资料的整理,对项氏理论思想的体会,对自身技艺的探索,研究并梳理出了文中观点,从而进行探讨和论述。然,文中恐存诸多不足之处,请各位老师、专家、前辈、同仁予以批评指正。

参考文献

[1]项祖华(1989)扬琴发音与音色探究中国音乐1989/02

[2]项祖华(1992)扬琴弹奏技艺繁华出版社

[3]项祖华(2000)项祖华扬琴作品集上海人民出版社

[4]何昌林(1989)三分天下百弦琴——记世界扬琴学会副主席项祖华教授人民音乐05期

[5]何昌林(1984)风云色变星辰失度——听项祖华的扬琴新作《林冲夜奔》

[6]项祖华(2001)扬琴艺术的世纪回眸与展望中国音乐04期

[7]赵晓生(2007)钢琴演奏之道上海音乐出版社

[8]叶纯之蒋一民(1988)音乐美学导论北京大学出版社

[9]刘寒力(1998)东北扬琴的形成与发展中国音乐01期

[10]张旭儒(2014)潘德列茨基早期音乐作品中的"音色——音响"观念及其创作技法研究上海音乐学院出版社

[11]罗媛(2002)博采众长,方如锦绣——项祖华扬琴作品创作分析中国音乐学院硕士论文

[12]马欢(2009)中国扬琴技艺理念及审美特征——项祖华教授十六字琴诀及作品赏析中国音乐学院硕士论文

[13]田超(2010)谈“音画通感”在音乐创作中的作用——以项祖华音乐作品为例中国音乐学院硕士论文

[14]渡边护(1996)音乐美的构成人民音乐出版社

[15]项祖华手札(非出版印刷品)

附录

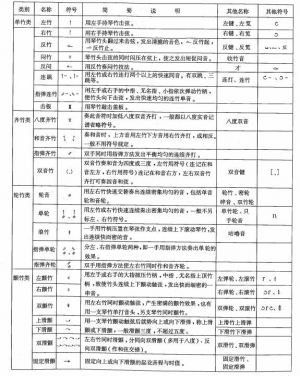

一、扬琴技法分类、术语、符号规范总表

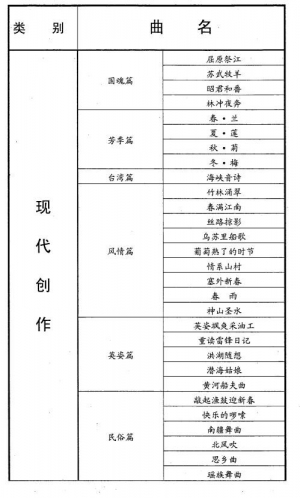

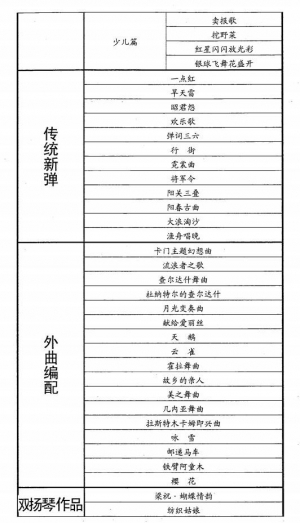

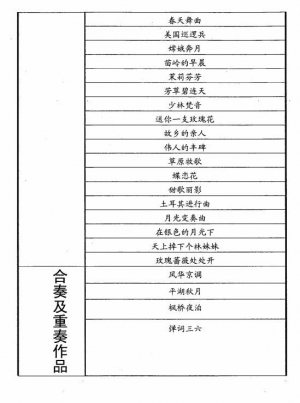

二、项祖华扬琴作品名录